Курсовая менеджмент. Контрольная работа менеджмент. Образовательное учреждение высшего образования башкирский государственный университет факультет наук о земле и туризма

Скачать 0.93 Mb. Скачать 0.93 Mb.

|

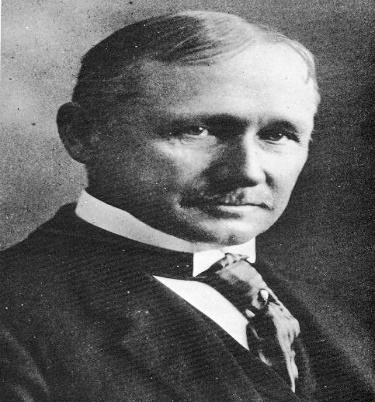

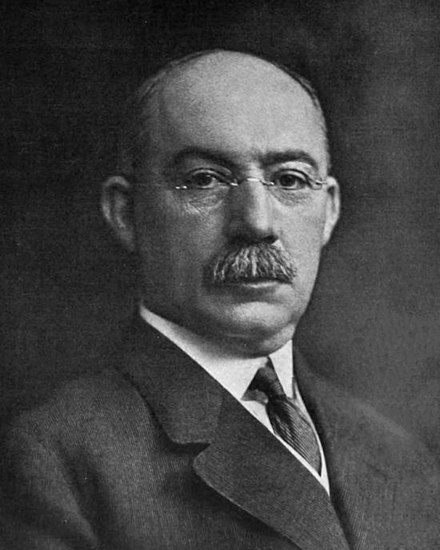

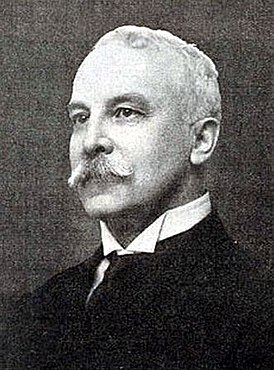

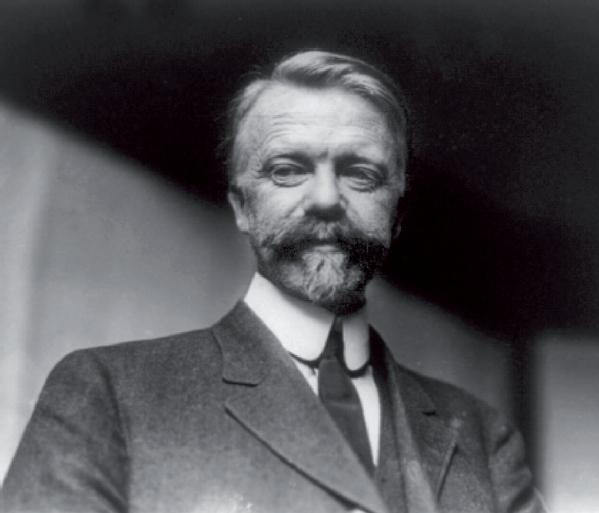

Глава 2. Школы менеджмента2.1. Школа научного менеджмента Возникновение школы научного менеджмента относиться к началу XX в. и связано с именами    Фредерика Уинслоу Тейлора Фрэнка и Лилии Гилберт Генри Гантта Стоит начать с того, что вовсе не случайно центр развития теории и практики менеджмента XX века переместился из Англии в Америку. Деятельность основоположников «научного менеджмента» отражала характерные тенденции эпохи классического капитализма - свободную рыночную экономику, индивидуальное предпринимательство, господство средних и небольших предприятий. Организация труда и управления в такой «локальной экономике» не требовало систематического применения науки, да и сама наука не была доминирующим общественным институтом, главной производительной силой промышленности. Так обстояло положение дел в Англии эпохи Аркрайта, Смитта, Болтона и Оуэна. Совсем иная ситуация складывается в конце XIX - начале XX века в США, которые по техническому уровню производства вошли в число мировых лидеров. Большой бизнес, то есть крупные и сверхкрупные корпорации, являлись главным фактором развития науки управления. Именно данный период, а не более поздний, был самым благополучным для их развития. В Америке, по версии П. Друкер, крупные корпорации составляют меньшинство, но это такое меньшинство, которое задаёт типическую структуру общества, поведение людей, их образ жизни. Корпорации, находясь в численном меньшинстве, определяют качество жизни общества, они, как и всякий лидер, задают идеал, к которому стремится большинство нации, так как эту жизнедеятельность общества определяет не статистическая масса, а динамические элементы. Большой бизнес выступает основой любого индустриально развитого общества. Как уже было сказано выше, большой вклад в развитие данной школы, которая зародилась в США, сделал Фредрих Уинслоу Тейлор. Он является основоположником научного управления производством. Тейлор начал заниматься вопросами управления, которым не уделялось должного внимания. Часто под управлением понимался процесс производства продукции. Люди, возглавляющие предприятие, как правило не имели достаточных управленческих навыков, и в своей работе опирались главным образом на опыт, осуществляя руководство методом проб и ошибок. Ещё не была сформирована мысль о специальной подготовке управленческих работ, хотя было замечено, что прежние формы управления не приносят результатов. До него считалось наиболее важным найти хорошего управляющего фабрикой, заводом, мастерской, а не создавать научную систему управления предприятием. Целью же Тейлора было создание системы научной организации труда, которой базируется на основе экспериментальных данных и анализе процессов физического труда и его организации. Метод предполагал разделение физического труда и его организации на составные части, а также дальнейший анализ этих частей. Он разделил процесс организации на следующие элементы: Установление цели деятельности в целом и каждого работника в отдельности; Выбор средств деятельности и их применение на основе заранее составленного плана; Контроль за результатами деятельности. Целью научной организации труда на предприятии является осуществление производства с наименьшими затратами ресурсов, для достижения данной цели необходима рационализация всех элементов производства: живого труда, средств труда, а также предметов труда. Особое внимание Тейлор уделял повышению производительности труда, так как, по его мнению, повышение производительности труда приведёт к изобилию как для хозяев, так и для рабочих, а в падении производительности труда виноваты неэффективные системы управления. Рабочему необходимо составить научно обоснованное дневное задание и методы его выполнения. Тейлор считал, что управляющие не знают потенциальных возможностей рабочего и поэтому устанавливают нормы выработки «на глазок», также управляющие не заинтересованы в росте выработки рабочих, перевыполнении норм, поэтому они урезают расценки. Это основная причина нежелания рабочих повышать производительность труда. Стимулирующая система оплаты труда, по мнению учёного, заинтересовывает рабочих в выполнении и перевыполнении установленных норм времени и выработки. Движущей силой роста производительности труда и его оплаты Тейлор считает личную заинтересованность. Им была введена система двойных расценок: повышенных при выполнении и перевыполнении норм и пониженных при их невыполнении. Большое внимание он уделял нормальному обслуживанию рабочих мест. На мастеров возлагалась обязанность своевременного обеспечения рабочих мест всем необходимым для эффективной работы, обучения рабочих, в том числе инструктаж, предварительная выдача заданий и т. д. Свою систему он разработал применительно к производствам с тяжёлым физическим трудом. При этом он считал, что каждый работник должен: Получать тот объём работы, который он сможет качественно выполнить; Развивать наивысшую производительность труда; Работая с наивысшей производительностью труда, получать оплату, повышенную на 30-100% в зависимости от характера его работы; Быть уверенным, что в случае невыполнения своего задания он понесёт потери в оплате труда. Значительное внимание Тейлор уделял лучшему использованию производительных фондов предприятия. Важное значение имеет правильный выбор оборудования для выполнения определённой работы, уход за этим оборудованием и его ремонт, подготовка к работе инструмента и своевременное обеспечение им рабочих мест, а также заточка, ремонт и обмен инструментами и т.д. Требование рационализации распространялось также и на планировку предприятий и цехов. Рациональное размещение оборудования и рабочих мест, выбор наиболее оптимальных перемещений, материалов и полуфабрикатов внутри предприятий и цехов, т.е. по кратчайшим маршрутам с наименьшей затратой времени и средств. Функции, осуществляемые элементами производства, были возложены на плановое, или распределительное, бюро предприятия, которому в системе Тейлора отводилось центральное место. В задачи бюро входит: установление методов изготовления продукции, состав оборудования, инструменты, приспособления, методы контроля, а также разработка должностных инструкций на каждого исполнителя, начиная от рабочего и заканчивая административным персоналом. Организация учёта и отчётности на предприятии, также занимала не мало важное место в системе Тейлора. Данная работа поручалась специальному исполнителю в составе распределительного бюро, который должен был вести ежедневный учёт как по рабочим, так и по всем частям предприятия, не исключая административный персонал. Согласно системе Тейлора, для руководства всем предприятием предусматривался штат мастеров. В состав которого входили: Распределительное бюро, которое осуществляло связь с рабочими, устанавливало цены и расценки, наблюдало за общим порядком в мастерской Четыре категории мастеров, которые наблюдали за точным выполнением указаний распределительного бюро: инспектор, мастер по ремонту, мастер, устанавливающий темп роста, бригадир Следовательно, рабочие получали инструкции от нескольких мастеров. В свою очередь, мастера на основе разработанных для них инструкций, в которых точно определялись их функции, полномочия и ответственность. Стоит отметь, что важным вкладом Тейлора было признание того, что работа по управлению - это определённая специальность. Подводя итог, можно выделить основные принципы теории Тейлора, которые сводятся к следующему: Замене эмпирических приёмов научным исследованием элементов работы; Разработке оптимальных методов осуществления работы на базе научного изучения затрат времени, усилий, движений и т.п.; Специализации функций как в производстве, так и в управлении; Подбору, обучению и расстановке рабочих на те рабочие места, где они могут принести наибольшую пользу; Планированию и подготовке работы; Разработке точных инструкций каждому работнику, в которых по каждому виду работы даётся описание оптимальных методов их выполнения; Оплате по результатам труда; Отделению административной работы от производственной; Сотрудничеству между администрацией и рабочими в сфере практического внедрения научно разработанной системы и методов организации труда. 25 января 1912 года Тейлор, выступая в специальном комитете Палаты представителей Конгресса США, назвал научный менеджмент «интеллектуальной революцией» не только относительно научного подхода к использованию труда рабочих, но и относительно совместной деятельности администрации и рабочих на основе общности их взаимных интересов. Он рассматривал научный менеджмент, как процесс слияние материальных ресурсов производства, технологии и человеческих ресурсов для достижения эффективности производства и целей предприятия. Тейлор определял сущность научного менеджмента как настоящую революцию в мышлении, и вместе с тем он предостерегал исследователей и учёных от односторонних и упрощённых трактовок его содержания. Выделял две основные задачи менеджмента: Обеспечение наибольшего процветания предпринимателя- это не только получение высоких дивидендов на вложенный капитал, но и дальнейшее развитие бизнеса; Повышение благосостояния каждого работника – это не только высокая заработная плата в соответствии с затраченными усилиями, но и развитие в каждом работнике того потенциала, который заложен в нём самой природой. Он считал, что процветание предпринимателей невозможно без роста благосостояния рабочих. Также он хорошо понимал значение влияния окружающей среды на предприятие. Принципы «научного управления» Тейлора нашли широкое применение не только в промышленности, но и во всех остальных сферах человеческой деятельности. Принципы организации труда Тейлора были положены в основу организации массово-поточного производства, создания конвейеров. Хотя Ф. Тейлор и являлся яркой фигурой американского движения «научный менеджмент», он был не единственным его представителем. Коротко остановимся на последователях и учениках Тейлора. Фрэнк и Лилиан Гилберт – двое учёных, занимающиеся вопросами рационализации труда рабочих, изучением физических движений в производственном процессе и исследованием возможностей увеличения выпуска продукции за счёт роста производительности труда. Фрэнк Гилберт много внимания уделял изучению движения во времени, которое предполагает наличие трёх фаз: Определение наилучших приёмов работы; Обобщение в виде правил; Применение этих правил для нормализации условий работ с целью повышения её производительности. Так же Гилберты делят факторы, влияющие на производительность труда на три группы: Переменные факторы рабочего (телосложение, здоровье, культура, квалификация и т.д.) Переменные факторы движения (скорость, стоимость работы, автоматичность и т.д.) Переменные факторы обстановки, оборудования и инструментов (одежда, освещение, степень утомлённости и т.д.) Генри Гантт - известный деятель Общества инженеров-механиков, талантливый инженер, много работающий над улучшением планирования и стимулированием труда. Данной темой также занимался не менее талантливый учёный Фредерик Хелси. Г. Эмерсон исследовал принципы трудовой деятельности применительно к любому производству. Широкую известность получил его труд «Двенадцать принципов производительности», в котором он изложил свои взгляды на рационализацию производства. Генри Форд продолжил идеи Тейлора в области организации производства. Ввёл на своём предприятии конвейерный способ производства. Он заменил ручной труд на машинный, а также сформировал основные принципы организации производства: Максимальное разделение труда, специализация. Широкое применение высокопроизводительного специального оборудования, инструментов и приспособлений. Размещение оборудования по ходу технологического процесса. Регламентированный ритм производства продукции. Механизация транспортных операций. Школа научного менеджмента связана с именами К. Барта, С. Томпсона, Г. Гантта, Ф. и Л. Гилберт, которые в течение многих лет являлись ближайшими соратниками Тейлора. Конечно, это не говорит о том, что многие их них работали непосредственно с ним, но их нововведения, принципы и идеи, опирались на идеи и основные положения его работ. 2.2 Школы административного управления (классическая школа) Идеи, заложенные школой научного управления (1920-1950), были развиты и применены к управлению организациями в целом прежде всего представителями административной (классической) школы управления. Если представители школы «научного управления» посвятили свои исследования управлению производством, то авторы классической школы начали вырабатывать подходы к совершенствованию управления организацией в целом и создавать основы организации управленческого труда. Целью школы было создание универсальных принципов и методов успешного управления организацией. Классическая школа управления — рационализация производства и исследование проблем управления. Целью этой школы было создание универсальных принципов управления, реализация которых обязательно приведет к успеху. Значительный вклад в развитие административной школы управления внесли работы:      Гаррингтона Анри Линдолла Макса Генри Эмерсона Файоля Урвика Вебера Форда (1853-1931) (1841-1925) (1891-1983) (1864-1920) (1863-1947) Основоположником (не основателем) классической школы считается американский инженер и менеджер Фредерик У. Тейлор. В своей главной книге "Научная организация труда" (1911 г.) он сформулировал постулаты, которые получили название "тейлоризм". Тейлор сводил труд лишь к физиологическим затратам, измерял напряжение, скорость реакций, рассчитывал законы нагрузки человеческого организма. Используя наблюдения, замеры, анализ он попытался устранить лишние, непродуктивные движения. Кроме того, он обращал внимание на введение целесообразных режимов смены труда и отдыха. Таким образом, согласно концепции Тейлора, необходимо оптимально приспособить человека к машине. До последнего времени в нашей стране подход Тейлора критиковался и характеризовался как "научная" система выжимания пота. Основные представители школы: А. Файоль, М. Вебер Развитие идей Ф.У.Тейлора было продолжено Анри Файолем. Именно Анри Файоль считается основателем школы классического (административного) управления. Файоль имел большой опыт работы в высшем звене управления организацией. Поэтому его исследования были направлены на повышение эффективности деятельности всей организации. Файоль считал, что источник эффективности системы управления — это управленческие процедуры, применяемые администрацией. При этом он утверждал, что основным методом достижения эффективности является правильное применение принципов (правил) управления. Файоль сформулировал 14 принципов административного управления. Таблица 1- Принципы административного управления.

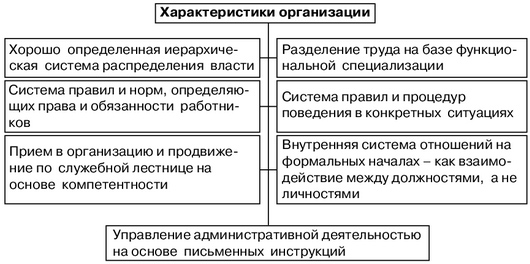

Функционирование любой организации Файоль сводил к следующим видам деятельности: технической (производство); коммерческой (закупка и сбыт); финансовой (поиски оптимального использования капитала); бухгалтерской (деятельность по учету, анализу, статистике); административной (деятельность по управлению организацией); защите жизни и собственности людей. Он установил, что управление каждым из этих видов деятельности предполагает выполнение следующих функций: планирования, организации, распорядительства, координации и контроля. Завершением административной школы менеджмента стала теория бюрократического построения и управления организацией немецкого ученого М. Вебера. Он считал, что без разветвленного бюрократического аппарата крупное капиталистическое производство вообще не в состоянии эффективно функционировать. При этом он отождествлял бюрократию с аппаратом управления организацией. Вебер искал ответ на вопрос: что нужно сделать, чтобы вся организация работала как машина! Ответ на данный вопрос он видел в разработке правил и процедур поведения людей в любой ситуации, прав и обязанностей каждого работника, в иерархической системе распределения власти, в разделении труда на базе функциональной специализации, в управлении организацией на основе письменных инструкций и т.п. (рис. 1).  Рис. 1. Модель рациональной бюрократической организации М. Вебера Вклад классической школы управления в теорию менеджмента. Систематизированный подход к управлению всей организацией. Профессиональные требования к менеджеру. Развитие принципов управления организацией. Описание функций управления. Недостатки: Приверженцы классической школы, как и научного управления, не уделяли должного внимания социальным аспектам управления. Их работы в значительной степени исходили из личных наблюдений, а не основывались на научной методологии. Данная модель организации оказалась непригодной для современной рыночной экономики, так как сковывает свободу действий менеджеров при быстроменяющейся внешней среде. |