глава 1 и 2 +++++++. Описание сердечных гликозидов, содержащихся в лекарственных растениях

Скачать 218.38 Kb. Скачать 218.38 Kb.

|

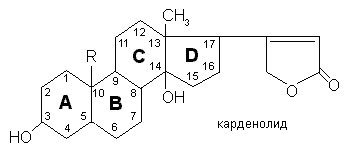

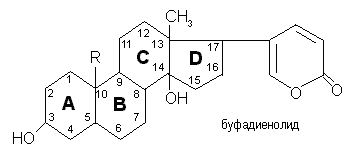

В зависимости от строения лактонного кольца все кардиотонические гликозиды делятся на две группы:карденолиды— с пятичленным лактонным кольцом (гликозиды наперстянки, строфанта, ландыша, горицвета);  буфадиенолиды — с шестичленным лактонным кольцом (гликозиды морозника, морского лука).  Большинство сердечных гликозидов по химическому строению представляют собой карденолиды. Название карденолиды происходит от греческого cardia - сердце, енолид - лактонное пятичленное кольцо, содержащее одну двойную связь. Буфадиенолиды - от латинского bufo - жаба, диенолид - лактонное шестичленное кольцо с двумя ненасыщенными связями. Сердечные гликозиды по происхождению делятся на:первичные - содержатся в растениях (целанид);вторичные - образуются после переработки, хранения, высушивания (более стойкие - дигоксин, дигитоксин).Как было указано выше, сердечные гликозиды легко могут подвергаться гидролизу — кислотному, щелочному и ферментативному. В связи с тем, что ферментативный гидролиз, в отличие от других типов гидролиза, имеет ступенчатое расщепление, сердечные гликозиды делят на первичные (нативные, «генуинные, «первозданные») и вторичные. Из первичных гликозидов, например, ланатозида С, в условиях мягкого ферментативного гидролиза (отщепление глюкозы), имеющего место на стадии сушки ЛРС, образуются вторичные гликозиды (ацетилдигоксин). При более глубоком ферментативном гидролизе (отщепление ацетильной группы) образуется третичный гликозид (дигоксин), который затем расщепляется с образованием агликона (генина). По физико-химическим свойствам сердечные гликозиды подразделяют на:полярные (гидрофильные) - строфантин, коргликон;неполярные (липофильные) - дигитоксин;относительно полярные -дигоксин, целанид.С увеличением числа полярных групп в молекуле (лактонное кольцо, альдегидная группа в положении 10, гидроксил в положении 5) гидрофильность соединения возрастает, т.е. чем более полярна молекула сердечных гликозидов, тем больше ее растворимость в воде, и тем меньше ее растворимость в липидах. Свойства сердечных гликозидов, обусловленные разной степенью полярности, представлены в таблице 1. От гидрофильности сердечных гликозидов зависят их фармакологические свойства: скорость и длительность действия, возможность образовывать комплексы с белками крови, проницаемость через липидные мембраны клетки и т.п. Другими словами, полярные гликозиды (гидрофильные), основными представителями которых являются строфантин и коргликон, мало растворимы в липидах, а значит плохо всасываются из ЖКТ. Это обусловливает парентеральный (внутривенный) способ введения полярных гликозидов. Выведение полярных гликозидов производится почками (гидрофильные), в связи с чем при нарушении выделительной функции почек их доза (во избежание кумуляции) должна быть уменьшена. Неполярные сердечные Свойства_сердечных_гликозидов'>Таблица 1 – Свойства сердечных гликозидов

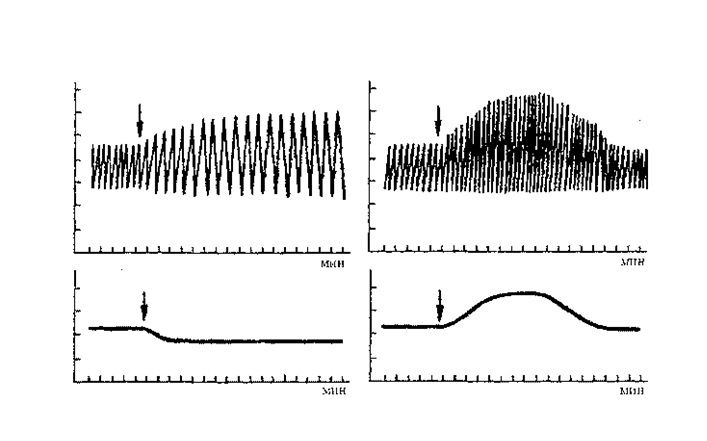

гликозиды легко растворимы в липидах (липофильны); они хорошо всасываются в кишечнике, быстро связываются с белками плазмы, главным образом с альбуминами. Основным представителем неполярных гликозидов является дигитоксин. Основное количество всосавшегося дигитоксина поступает в печень и выделяется с желчью, затем вновь всасывается. Поэтому период полувыведения неполярных гликозидов (например, дигитоксина) составляет в среднем 5 дней, а действие прекращается полностью через 14-21 день. Неполярные гликозиды назначаются перорально, а в случае невозможности их введения per os (рвота), их можно назначить ректально (свечи). Относительно полярные сердечные гликозиды (дигоксин, изоланид) занимают промежуточную позицию. Поэтому эти препараты можно вводить как per os, так и внутривенно, что и осуществляется на практике.[8;9] В основе кардиотонического действия гликозидов лежат сложные биохимические изменения в сердечной мышце, направленные на нормализацию нарушенного энергетического и электролитного обмена. В частности, гликозиды способствуют накоплению гликогена в миокарде, а также усвоению АТФ и креатинфосфата, которые являются главными источниками энергии мышечных сокращений. Кроме того, гликозиды способствуют уменьшению содержания ионов калия и увеличению содержания ионов кальция в мышечных клетках сердца, что приводит к усилению сокращения мышечных волокон. Основным свойством гликозидов является их избирательное действие на сердце, которое характеризуется следующими основными эффектами: положительное инотропное (систолическое) действие (увеличение силы сокращений и укорочение систолы). Увеличение силы сердечных сокращений не сопровождается повышением потребления миокардом кислорода. Сердечные гликозиды повышают эффективность работы сердца – повышаются запасы гликогена, улучшаются процессы энергоообразования за счёт лучшего использования субстратов окисления. Процесс энергообразования смещается от гликолитического к более «экономному» аэробному. Также, следует отметить, что увеличение силы сокращений не повышает энергопотребление. То есть для осуществления более сильного сокращения под действием сердечных гликозидов требуется столько же энергии, как и для сокращения без их воздействия. Это объясняется тем, что препараты повышают уровень кальция в клетках, который напрямую влияет на активность сокращений миофибрилл; отрицательное хронотропное (диастолическое) действие (удлинение диастолы и замедление частоты сердечных сокращений, удлинение интервала R-R1). Сердечные гликозиды урежают число сердечных сокращений (замедляют ритм) благодаря чему удлиняется диастола, происходит большее наполнение желудочков кровью. Создаются условия для экономного режима работы сердца: сильные систолические сокращения сменяются периодом отдыха. Происходит восстановление энергетических ресурсов в миокарде (синтез АТФ); отрицательное дромотропное действие (замедление проведения импульсов по проводящей системе сердца). Сердечные гликозиды снижают скорость проведения возбуждения. Этот эффект обусловлен как прямым действием сердечных гликозидов на проводящую систему сердца, так и активацией блуждающего нерва; в малых дозах сердечные гликозиды могут вызывать отрицательное батмотропное действие, в больших - положительное батмотропное действие. Последнее характеризуется повышением возбудимости миокардиальных и специализированных клеток миокарда (автоматизм). На электрокардиограмме при этом замечено появление экстрасистол. В диапазоне терапевтических доз возникают 2 эффекта - увеличение силы сердечного сокращения и урежение частоты сердечных сокращений - они и определяют клиническую ценность сердечных гликозидов при сердечной недостаточности.[10] Важным фактором в механизме кардиотонического действия гликозидов является то, что усиление сердечных сокращений не сопровождается существенным увеличением потребления кислорода (рис. 1). В этом отношении сердечные гликозиды принципиально отличаются от кардиостимулирующих средств (например, адреналина), которые резко усиливают потребление кислорода и вызывают истощение энергетических запасов сердечной мышцы. Сердечный гликозид Адреналин Потребление кислорода сердечной мышцой Амплитуда сердечных сокращенийй  Рисунок 1 – Сравнение действия сердечного гликозида и адреналина на сердечные сокращения (вверху) и потребление кислорода сердечной мышцей (внизу) (стрелками указан момент введения веществ) Вторым ценным свойством сердечных гликозидов является их способность уменьшить частоту сердечных сокращений. При недостаточности сердца частота его сокращений, как правило, увеличена. Урежение сердечных сокращений происходит за счет удлинения диастолы, т. е. периода сер-дечного отдыха, что благотворно сказывается на восстановлении силы сердечных сокращений. Механизм этого действия можно объяснить рефлекторным возбуждением блуждающего нерва. Таким образом, способность гликозидов усиливать систолу (систолическое действие) и увеличивать диастолу (диастолическое действие) является главным фактором благотворного их действия при сердечно-сосудистой недостаточности. Это ведет к улучшению общего кровообращения, уменьшению застойных явлений, одышки, устранению отеков, улучшению функции всех органов (табл. 2) [11]. Таблица 2 – Действие сердечных гликозидов при сердечной недостаточности

Кроме отмеченных выше основных свойств, сердечные гликозиды способны также тормозить проведение импульсов по проводящей системе сердца и повышать возбудимость и автоматизм миокарда. Эти явления особенно выражены при передозировке и кумуляции. При назначении терапевтических доз гликозидов некоторое замедление проводимости импульсов может оказаться полезным, например, при некоторых формах аритмий. Однако в токсических дозах гликозиды вызывают полную блокаду проведения импульсов между предсердиями и желудочками, а в результате повышения возбудимости сердца — экстрасистолы (внеочередные сокращения). Влияние сердечных гликозидов на гемодинамику. При сердечной недостаточности сердечные гликозиды: увеличивают ударный и минутный объём; снижают венозное давление (постепенно исчезают отёки); снижают объём крови в венах печени и системе воротной вены; снижают давление в легочной артерии; нормализуют АД; общее периферическое сопротивление сосудов уменьшается, кровоснабжение и оксигенация тканей улучшаются; нарушенные функции внутренних органов (печени, ж.к.т. и других) восстанавливаются; увеличивают диурез (косвенное действие сердечных гликозидов). Диуретический эффект сердечных гликозидов. Диуретический эффект сердечных гликозидов обусловлен преимущественно улучшением гемодинамики и частично угнетающим влиянием на реабсорбцию ионов Na и Cl в почечных канальцах. Предполагают также, что в механизме диуретического эффекта может иметь значение влияния препаратов на скорость метаболизма альдостерона и образование предсердного натрийуретического пептида. Все сердечные гликозиды отличаются по активности, скорости всасывания, длительности действия, способности к кумуляции и применению. Всасывание сердечных гликозидов в ЖКТ, пути введения и выведения. Всасываются препараты сердечных гликозидов из желудочно-кишечного тракта неодинаково (табл. 3). Очень хорошо всасываются более липофильные – дигитоксин (90-95%) и дигоксин (50-80%), хорошо – целанид (20-40%). Очень плохо всасывается (2-5%) и частично разрушается строфантин. Гликозиды ландыша в пищеварительном тракте в значительной степени разрушаются. Поэтому энтерально целесообразно вводить в основном препараты наперстянки. После всасывания сердечные гликозиды распределяются по разным органам и тканям. В сердце обнаруживаются не более 1% от введённой дозы. Таким образом, основная направленность действия сердечных гликозидов объясняется высокой чувствительностью тканей сердца к этой группе лекарственных веществ. Таблица 3 – Сравнительная характеристика ряда сердечных гликозидов наперстянки и строфанта по скорости всасывания при различных путях введения

Всасывание ухудшается при приеме во время еды или сразу после нее, при гиповитаминозах, нарушениях кровообращения, заболеваниях ЖКТ, печени, под влиянием некоторых ЛС (антациды, содержащие алюминий, тетрациклины, аминогликозиды, слабительные, ганглиоблокаторы, м-холиноблокаторы). Галеновые препараты (порошки, настои, настойки), а также новогаленовые всасываются хуже, чем чистые гликозиды, так как балластные вещества, содержащиеся в них, задерживают усвоение сердечных гликозидов. При застое в системе воротной вены всасывание названных веществ происходит очень медленно, особенно если они применяются в виде порошка листьев наперстянки. Ректально сердечные гликозиды в настоящее время практически не применяют, так как имеется большой выбор препаратов для инъекций. К тому же всасывание сердечных гликозидов из прямой кишки происходит медленно, а раздражение слизистой оболочки может быть интенсивным. При парентеральном введении препараты гликозидов необходимо разводить в 10—20 мл изотоническом растворе натрия хлорида (0,85%) или 5–10% растворе глюкозы. Гипертонические растворы глюкозы (20–40%), натрия гидрокарбонат, аскорбиновая кислота инактивируют глюкозиды, поэтому несовместимы с ними. Сердечные гликозиды обладают сильным раздражающим действием и при введении под кожу или в мышцу вызывают резкую боль, а при повторных введениях — дегенерацию ткани. Поэтому эти пути введения используют редко, предварительно вводя в место инъекции 1–2% раствор новокаина. Более высокая концентрация гликозида в крови после введения в вену и быстрое ее достижение, с одной стороны, способствует скорейшему появлению терапевтического эффекта, а с другой — усиливают опасность передозировки и появления интоксикации. Поэтому необходимо вводить препарат медленно, даже в самых экстренных случаях введение должно продолжаться 2—5 мин, чтобы успело произойти разведение препарата во всей массе циркулирующей крови. При резком снижении артериального давления и спадении вен раствор сердечных гликозидов детям иногда вводят в уздечку языка (объем раствора не должен превышать 1-2 мл). Эта область имеет хорошее кровоснабжение, и всасывание произойдет быстро. Иногда строфантин и дигоксин вводят внутримышечно. Но этот способ введения малорационален, так как всасывание гликозидов происходит медленно, а в мышце возникают деструктивные изменения, и сама инъекция очень болезненна.[12;13] В крови сердечные гликозиды могут находиться в свободной и связанной с белками (преимущественно с альбуминами) форме. При этом следует отметить строгую закономерность: чем менее полярен гликозид, тем больше он связан с белками плазмы. В связи с этим строфантин и конваллятоксин (содержащийся в коргликоне) очень быстро попадают в ткани из кровеносного русла, с чем и связано быстрое начало их действия. Действие гликозидов наперстянки развивается постепенно по мере отщепления от молекул белка и проникновения в миокард. Наиболее медленно этот процесс развивается при применении дигитоксина. Этим объясняется разная продолжительность латентного периода действия гликозидов. По длительности действия и способности кумулировать гликозиды наперстянки и строфанта распологаются в следующем порядке: дигитоксин → дигоксин → целанид → строфантин. Препараты горицвета и ландыша кумулируют еще меньше, чем строфантин. При гипопротеинемии (болезни печени, почек, дистрофия) связь с белками снижается и возрастает свободная фракция гликозида, в результате чего повышается его токсичность. В таких случаях лучше использовать строфантин или коргликон, действие которых не зависит от содержания белков крови. Некоторые вещества (бутадион, сульфаниламиды, фенобарбитал, бутамид, неодикумарин, холестерин, свободные жирные кислоты) могут вытеснять гликозиды из связи с белками, что также увеличивает опасность интоксикации. Неодинаковая способность разных гликозидов связываться с белками плазмы определяет и разную скорость поступления их в ткани. По скорости развития кардиотонического эффекта сердечные гликозиды можно представить следующим рядом: строфантин → коргликон → целанид → дигоксин → дигитоксин. Скорость распределения и связывания сердечных гликозидов в тканях может меняться при патологических состояниях. Например, при тиреотоксикозе связывание сердечных гликозидов возрастает, напротив, при гипотиреозе оно снижается. Соответственно концентрация свободной фракции в крови людей, страдающих патологией щитовидной железы, ниже или выше, чем у здоровых лиц. Сердечные гликозиды накапливаются в скелетных мышцах, связываясь с их белками. У истощенных больных с плохо развитой мускулатурой или у детей с меньшим содержанием мышечной ткани в организме (25% у новорожденных и 43% у взрослых) уровень сердечных гликозидов, в том числе и величина свободной фракции в плазме крови, оказываются выше, чем у людей с хорошо развитой мускулатурой.[14;15] Терапевтические и токсические эффекты гликозидов определяются их концентрацией в миокарде, которая зависит от растворимости в липидах и связывания с белками тканей. Дигитоксин поглощается миокардом в 6 раз больше, чем строфантин. Поскольку он образует более прочные связи с белками, выведение его из миокарда происходит значительно медленнее, чем других гликозидов. С этим связаны продолжительность эффекта и способность к кумуляции. Элиминация (обезвреживание) гликозидов происходит в печени и почках. Строфантин и коргликон практически не подвергаются биотрансформации и выделяются с желчью до 90% в неизмененном виде (табл.4). Так как они всасываются в ЖКТ плохо, то почти полностью выводятся с каловыми массами. Патология почек мало влияет на их кинетику, но при нарушении желчевыделительмой функции может возникнуть кумуляция. Дигоксин преимущественно выводится с мочой в неизмененном виде, поэтому при нарушении выделительной функции почек его действие усиливается и возрастает опасность кумуляции. Дигитоксин инактивируется в печени и выводится в виде метаболиитов и конъюгатов, поэтому для его обезвреживания основное значение имеет состояние печени [16]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||