Определение биологии как науки. Предмет и методы биологии. Человек как объект биологии. Биосоциальная природа человека

Скачать 2.28 Mb. Скачать 2.28 Mb.

|

|

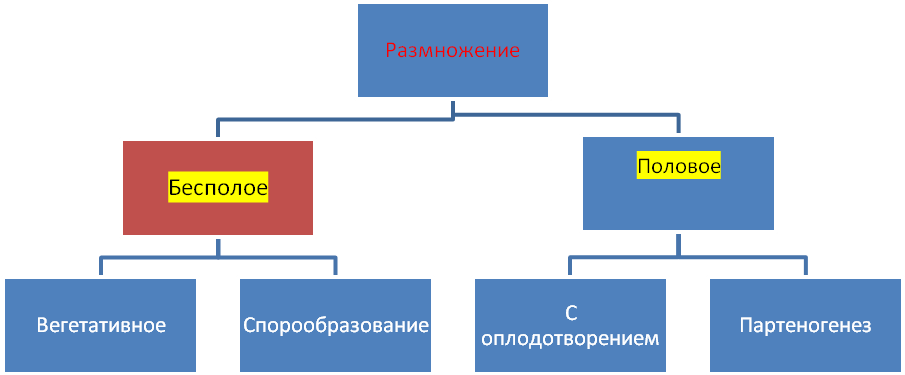

31.Медико-генетическое консультирование, его медицинское значение. Виды и этапы консультирования. Методы пренатальной диагностики и их возможности. Главные цели медико-генетического консультирования заключаются в установлении роли наследственной компоненты в этиологии данного заболевания и прогнозировании риска иметь больных потомков. В распоряжении врачей имеется весь арсенал перечисленных методов генетики человека. Пример с лечением фенилкетонурии диетой, из которой исключен фенилаланин, указывает на то, что лица, страдающие многими наследственными болезнями, в настоящее время не могут считаться обреченными. Большие надежды возлагаются на методы генной инженерии, которая в принципе может позволить заменять патологические аллели нормальными и, возможно, вообще постепенно освободит человечество от многих недугов. Лишь немногие наследственные заболевания (например, хорея Гентингтона) проявляются в зрелом возрасте. Большинство форм наследственной патологии обнаруживается уже при рождении ребенка. Поэтому в настоящее время наибольшее внимание уделяется мерам по предотвращению рождения детей с наследственной патологией. Среди методов, позволяющих диагностировать заболевание до рождения ребенка, ведущее место занимает амниоцентез – получение амниотической жидкости и клеток плода с помощью простейшей, не травмирующей плод хирургической операции (см. рис. в конце темы). Этим методом диагностируют не только хромосомные болезни, но и некоторые заболевания, в основе которых лежат генные мутации. Медико-генетическое консультирование призвано избавить человечество от страданий, связанных с наследственными заболеваниями. На это нацелена и генотерапия, возможности которой резко расширились с возникновением генной инженерии. Вместе с тем еще в 1883 г. ФрэнсисГальтон выдвинул идею о необходимости улучшения человеческого рода генетическими методами. Им же предложен термин «евгеника», означающий учение о наследственном здоровье человека и путях улучшения его наследственных свойств. Необходимо подчеркнуть, что с точки зрения генетики человека ни одна биологическая раса, национальность, группа людей, несмотря на определенные различия между ними, не имеют каких-либо преимуществ друг перед другом. Поэтому генетика отвергает евгенические вмешательства в наследственность человека с целью улучшения его природы. Рекомендации, даваемые в медико-генетических консультациях в отношении заключения брака или прогноза генетической полноценности потомства, направлены на то, чтобы они учитывались консультируемыми лицами, которые добровольно принимают соответствующее решение. Методы, предлагавшиеся старыми евгениками, были сугубо селекционными: ограничения на межрасовые браки, иммиграционные барьеры, даже стерилизации генетически неполноценных людей. Других методов, кроме селекционных, генетика тогда не знала. На практике методы евгеники послужили основанием для создания концентрационных лагерей в фашистской Германии, где подвергались массовому уничтожению представители неарийских рас. Естественно, что подобная теория и практика несовместимы с гуманистической моралью общества, в центре внимания которого находится человек. Включает три основных этапа. Как правило, за консультацией обращаются семьи, где уже имеется ребенок с наследственной патологией, или семьи, в которых имеются больные родственники. На первом этапе консультирования производится уточнение диагноза, что является необходимой предпосылкой любого консультирования. Уточнение диагнозав медико-генетической консультации проводят с помощью генетического анализа. Для этой цели используют генеалогический, цитогенетический, биохимический и другие требуемые методы исследований, которым подвергаются пробанд и его родственники. Точный клинический и генетический диагноз заболевания позволяет установить степень генетического риска и выбор эффективных методов пренатальной диагностики и профилактического лечения. На втором этапе консультирования делают прогноз потомства. Генетический риск может быть определен либо путем теоретических расчетов, основанных на генетических закономерностях, либо с помощью эмпирических данных. Сущность генетического прогноза заключается в определении вероятности появления наследственной патологии в семье. Наиболее эффективным является проспективное консультирование, когда риск рождения больного ребенка определяют до наступления беременности или в ранние ее сроки. Такие консультации чаще проводят в случае кровного родства супругов, при отягощенной наследственности по линии мужа или жены, при воздействии вредных средовых факторов на супругов незадолго до наступления беременности. Ретроспективное консультирование проводят после рождения больного ребенка относительно здоровья будущих детей. На третьем этапе консультирования врач-генетик в доступной форме объясняет семье степень генетического риска рождения наследственно аномального потомства, сущность пренатальной диагностики и помогает принять правильное решение в отношении деторождения. Однако окончательное решение этого вопроса остается за родителями. Широкое использование медико-генетического консультирования, разработка способов пренатальной диагностики наследственных заболеваний позволяют существенно уменьшить вероятность появления потомства с наследственной патологией в отдельных семьях. 32. Гаметогенез как процесс образования половых клеток. Мейоз: цитогенетическая характеристика. Особенности ово- и сперматогенеза у человека. Гаметогенез – процесс образования половых клеток, в котором различают 4 стадии: размножения, роста, созревания и формирования. В стадии размножения происходит деление гаметогоний митозом. В стадии роста гаметоциты 1 порядка достигают размеров, характерных для половых клеток. В стадии созревания после редукционного деления образуются гаметоциты 2 порядка, а после эквационного – яйцеклетки и сперматиды, преобразующиеся в сперматозоиды. Мейоз – способ деления соматических клеток, в результате которого из диплоидной материнской клетки образуются 4 гаплоидные дочерние. В мейозе идет рекомбинация наследственного материала между гомологичными хромосомами, устанавливаются разные соотношения хромосом отцовского и материнского происхождения в гаплоидных наборах гамет. Мейоз состоит из 2 последовательных делений, которым предшествует однократная редупликация ДНК. Цитогенетический результат мейоза, который заключается в образовании гаплоидных клеток и рекомбинации наследственного материала, зависит от особенностей первого деления. Мейоз состоит из двух последовательных делений с короткой интерфазой между ними. Профаза I — профаза первого деления очень сложная и состоит из 5 стадий: Фаза лептотены или лептонемы — конденсация ДНК с образованием хромосом в виде тонких нитей. Зиготена или зигонема — коньюгация (соединение) гомологичных хромосом с образованием структур, состоящих из двух соединённых хромосом, называемых тетрадами или бивалентами. Пахитена или пахинема — кроссинговер (перекрест) обмен участками между гомологичными хромосомами; гомологичные хромосомы остаются соединенными между собой. Диплотена или диплонема — происходит частичная деконденсация хромосом, при этом часть генома может работать, происходят процессы транскрипции (образование РНК), трансляции (синтез белка); гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой. Диакинез — ДНК снова максимально конденсируется, синтетические процессы прекращаются, растворяется ядерная оболочка; гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой. Метафаза I — бивалентные хромосомы выстраиваются вдоль экватора клетки. Анафаза I — микротрубочки сокращаются, биваленты делятся и хромосомы расходятся к полюсам. Важно отметить, что, из-за конъюгации хромосом в зиготене, к полюсам расходятся целые хромосомы, состоящие из двух хроматид каждая, а не отдельные хроматиды, как в митозе. Телофаза I — хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка. Второе деление мейоза следует непосредственно за первым, без выраженной интерфазы: S-период отсутствует, поскольку перед вторым делением не происходит репликации ДНК. Профаза II — происходит конденсация хромосом, клеточный центр делится и продукты его деления расходятся к полюсам ядра, разрушается ядерная оболочка, образуется веретено деления. Метафаза II — унивалентные хромосомы (состоящие из двух хроматид каждая) располагаются на «экваторе» (на равном расстоянии от «полюсов» ядра) в одной плоскости, образуя так называемую метафазную пластинку. Анафаза II — униваленты делятся и хроматиды расходятся к полюсам. Телофаза II — хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка. В результате из одной диплоидной клетки образуется четыре гаплоидных клетки. В тех случаях, когда мейоз сопряжён с гаметогенезом (например, у многоклеточных животных), при развитии яйцеклеток первое и второе деления мейоза резко неравномерны. В результате формируется одна гаплоидная яйцеклетка и два так называемых редукционных тельца (абортивные дериваты первого и второго делений). Особенности ово- и сперматогенеза у человека. 33.Формы и способы размножения организмов. Биологический аспект репродукции человека. Экстракорпоральное оплодотворение ; морально-этические аспекты. Размножение – свойство живых организмов воспроизводить себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни в ряду поколений. Размножение происходит на следующих уровнях организации: - молекулярно-генетическом (репликация ДНК) - клеточном (амитоз, митоз) - организменном.  Бесполое размножение. В воспроизведении участвует одна родительская особь. Источник генетической информации – соматические клетки. Генотипы дочерних особей идентичны родительскому. Быстрое увеличение числа особей. Обеспечивает существование вида в изменяющихся условиях среды. Вегетативное – размножение частью материнского организма. Спорообразование – связано с образованием специализированных клеток – спор, которые являются зачатком нового организма. Половое размножение – совокупность процессов гаметогенеза, осеменения и оплодотворения, приводящих к воспроизведению. При половом размножении происходит образование половых клеток (гамет) и последующее их слияние. Характеристика полового размножения: - в воспроизведении участвуют 2 родительские особи, - источник генетической информации – половые клетки родителей, - генотипы дочерних особей отличаются от родительских, вследствие комбинативной изменчивости, - способствует приспособлению организмов в изменяющихся условиях среды. Партеногенез – развитие из неоплодотворенной яйцеклетки. Он обеспечивает рост численности особей в условиях, затрудняющих встречу партнеров противоположного пола. Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — снаружи, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) — вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае бесплодия. Синонимы: «оплодотворение в пробирке», «оплодотворение invitro», «искусственное оплодотворение», в английском языке обозначается аббревиатурой IVF (invitrofertilisation). Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) является одним из методов искусственного оплодотворения. Соединение яйцеклетки и сперматозойда происходит вне тела женщины - extracorporis. После успешного оплодотворения эмбрион переносят в полость матки. Социальные аспекты морально-этических проблем ЭКО. По чеканной формулировке Иммануила Канта, человек никогда не может быть средством, но лишь целью человеческого поступка. «Хельсинская декларация» так передает эту этическую максиму: интересы пациента всегда превыше интересов науки и общества (1.5). Человек не может рассматриваться как средство ни для каких благих целей. Отказавшись от этого принципа, человечество обрекает себя на гибель, что доказал опыт всех тоталитарных режимов минувших столетий. К сожалению, феномен «медицинского фашизма», имевший место в гитлеровской Германии, может повториться. Одна из важнейших задач биомедицинской этики — определить те границы, за которыми начинаются нравственно неприемлемые манипуляции с человеком, на какой бы стадии своего развития он не находился. Если обратиться к технологии ЭКО, то мы фиксируем ряд ситуаций, в которых честь и достоинство человека оказываются под угрозой 34. Онтогенез как процесс реализации наследственной информации в определённых условиях среды. Периодизация онтогенеза. Типы онтогенеза как варианты приспособления к условиям существования. Примеры. Онтогенез – это совокупность процессов развития организма с момента образования зиготы до смерти организма на основе реализации генетической информации в определенных условиях среды. Периодизация 1.Дорепродуктивный-особь не способна к размножению. В этот период происходят более важные структурные и функциональные преобразования, реализуется основная часть наследственной информации. 2,Репродуктивный- особь осуществляет функцию полового размножения. Отличается наиболее стабильным функционированием органов и систем органов. 3. Пострепродуктивный- связан со старением организма Дорепродуктивный период делится еще на 4 периода:

Основные типы онтогенеза 1. Онтогенез организмов с бесполым размножением и/или при зиготном мейозе (прокариоты и некоторые эукариоты). 2. Онтогенез организмов с чередованием ядерных фаз при споровом мейозе (большинство растений и грибов). 3. Онтогенез организмов с чередованием полового и бесполого размножения без смены ядерных фаз. Метагенез – чередование поколений у Кишечнополостных. Гетерогония – чередование партеногенетического и амфимиктического поколений у червей, некоторых членистоногих и низших хордовых. 4. Онтогенез с наличием личиночных и промежуточных стадий: от первично-личиночного анаморфоза до полного метаморфоза. При недостатке питательных веществ в яйце личиночные стадии позволяют завершить морфогенез, а также в ряде случаев обеспечивают расселение особей. 5. Онтогенез с выпадением отдельных стадий. Утрата личиночных стадий и/или стадий бесполого размножения: пресноводные гидры, олигохеты, большинство брюхоногих моллюсков. Утрата конечных стадий и размножение на ранних этапах онтогенеза: неотения. 35. Прогенез и его роль в онтогенезе. Механизмы нарушения прогенеза и их последствия. Мутации генов с «материнским эффектом» на примере мухи дрозофилы Прогенез- это период образования и созревания тех половых клеток родителей, которые сформируют зиготу. Качество гамет. Наличие в них мутагенных генов оказывает существенное влияние на здоровье будущих потомков. Патология прогенеза включает все изменения, произошедшие в гаметах. Воздействие альтерирующих факторов, приводящих к гаметопатии, может иметь место во время закладки, формирования и созревания половых клеток. Основной патологией гамет, имеющей значение в нарушении внутриутробного развития, являются мутации — изменение наследственных структур. Процесс образования половых клеток называется гаметогенезом. В нем различают 4 стадии: размножения, роста, созревания, формирования. В стадии размножения происходит деление гаметогоний митозом, В стари роста клетки (гаметоциты 1) достигают размеров половых клеток. В стадии созревания происходит мейоз, в результате образуются гаметоциты второго порядка) которые в стадии формирования преобразуются в зрелые половые клетки. В зависимости от того, на каком уровне организации наследственных структур произошла мутация, различают генные, хромосомные и геномные мутации. Причиной наследственных заболеваний, в том числе и нарушений внутриутробного развития, обычно являются мутации в половых клетках родителей ребенка (спорадические мутации) либо у более отдаленных предков (унаследованные мутации). Крайне редко причиной наследственных заболеваний могут быть мутации, произошедшие в зиготе. Гаметопатии, обусловленные мутациями, могут быть причиной половой стерильности, спонтанных абортов, врожденных пороков и наследственных заболеваний. Большая часть зародышей, поврежденных в результате бластопатий, элиминируется путем спонтанных абортов, причем элиминация происходит не в момент повреждения зародыша или даже его гибели, а несколько позднее, обычно через 3—4 нед. Материнский эффект — явление в генетике, при котором фенотип потомка определяется исключительно генами матери. Обычно фенотип потомства определяется и генами матери, и генами отца. Чаще всего данный термин используют в отношении генов материнского эффекта, Мутации этих генов передаются по наследству чрезвычайно своеобразным способом. При скрещивании двух особей, гетерозиготных по какому-либо рецессивному признаку, следует ожидать, что этот признак проявится у 25% потомков. Однако в случае материнских (mat)мутаций особи mat/matразвиваются нормально. Более того, мужские особи с таким генотипом фертильны и при скрещивании с нормальными женскими особями дают нормальных потомков. В отличие от этого гомозиготные самки дают аномальных потомков. Это объясняется тем, что у таких самок образуются аномальные яйцеклетки, которые не могут завершить нормальное развитие. Самка mat/matвыживает, потому что она происходит от гетерозиготной(mat/+) матери, способной продуцировать нормальные яйца. Хотелось бы сделать вывод, что гены, дающие такие мутации, продуцируют какие-то «морфогены», которые образуются в развивающемся ооците в качестве «инструкции» для раннего развития. Однако возможно также, что яйцо неспособно развиваться просто вследствие какого-то общего нарушения метаболизма. Подходящим примером служит группа из пяти различных дефектов, наследуемых по материнскому типу и определяемых генами, локализованными в Х-хромосоме Drosophila melanogaster: tin (cinnamon), dor (deep orange), amx (almondex), fu (fused)и r (rudimentary).Все эти признаки, помимо того что они наследуются по материнскому типу, вызывают у взрослых особей заметные морфологические отклонения, по которым они и получили свои красочные названия. Гемизиготные самцы, обладающие любой одной из этих мутаций, жизнеспособны и фертильны, так же как и гетерозиготные самки. Скрещивая мутантных самцов с гетерозиготными самками, можно получить гомозиготных самок, которые при скрещивании с мутантными самцами оказываются совершенно стерильными. Например, самки dor/dorпродуцируют яйца, развитие которых прекращается на стадии гаструляции. Остальные четыре мутации также вызывают гибель зародышей, но на несколько другой стадии, чем мутации dor.В характере наследования всех этих пяти мутаций есть еще одна аномальная особенность. Скрещивая гомозиготных мутантных самок с нормальными самцами, можно получить некоторое число потомков. Все это – гетерозиготные самки, развившиеся из яиц, оплодотворенных сперматозоидом, несущим Х-хромосому. Ни один самец не выживает. По-видимому, присутствие аллеля дикого типа рассматриваемого гена может несколько снизить дефектность яйца, даже если этот аллель вносится сперматозоидом. Это, конечно, подразумевает, что по крайней мере часть генома зиготы активна во время гаструляции. |