Особенности спроса на ресурсы

Скачать 0.99 Mb. Скачать 0.99 Mb.

|

|

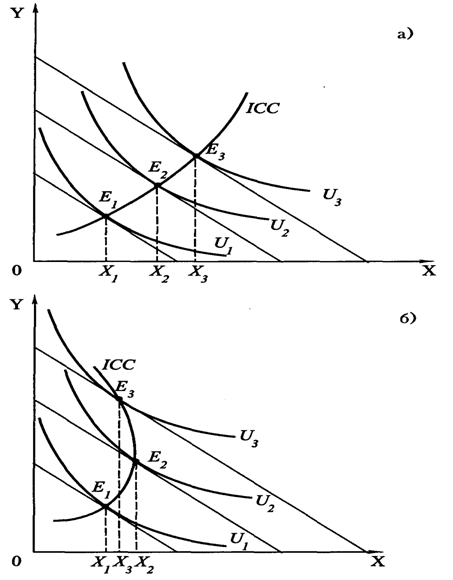

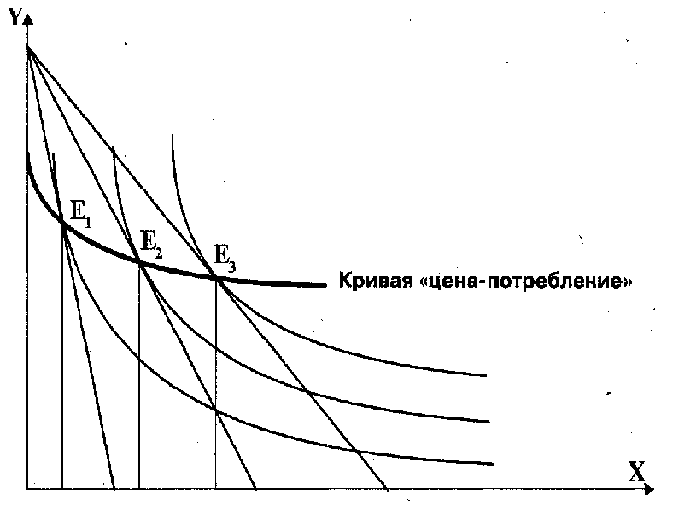

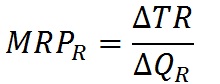

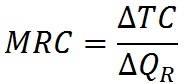

Инвестиции-имущество и имущественные и неимущественные права, оцениваемые в стоимостном выражении, вкладываемые в определенное время в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения полезного эффекта, оцениваемого в стоимостном выражении. Источниками инвестиций могут быть: 1)Собственные и внутрихозяйственные средства 1) первоначальные взносы учредителей 2) прибыль 3) амортизационные отчисления 4) средства от органов страхования 5) торговых марок 6) патентов и.т.д 2)Заемные средства 1) банковский кредит 2) инвестиционный кредит 3) облигационный займ 4) лизинг 44. Способы регулирования деятельности монополий (естественных и искусственных). Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на товар, чем спрос на другие виды товаров (ст. 3 Федерального Закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»). В Российской Федерации естественная монополия установлена в следующих сферах: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почтовой связи. Методы регулирования естественных монополий: ценовой; неценовой. Методы регулирования деятельности естественных монополий. Назначение государственно-правового регулирования - соблюсти, а при необходимости уравновесить баланс интересов субъектов естественных монополий и потребителей. Высокая экономическая эффективность естественных монополий делает недопустимым их дробление, но с другой стороны их бесконтрольная деятельность способна принести значительный вред, поэтому государство не может воздерживаться от регулирования естественных монополий. Суть любого регулирования состоит в упорядочении деятельности участников социального общения, прежде всего в установлении для них определенных правил поведения, в данном случае - в рыночных отношениях. Регулирование является основной формой воздействия государства на естественные монополии, и его специфика проявляется в его методах, которыми Федеральные антимонопольные органы не наделены. 45. Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривая доход-потребления. Кривая цена-потребления. Кривая доход-потребление Точка равновесия отражает оптимум потребителя в статике, когда ни номинальные доходы, ни цены товаров не меняются. На самом деле такие перемены, конечно, происходят, вызывая перемещения бюджетной линии. В частности, как мы помним, смещение линии бюджетных возможностей вправо вверх происходит в двух случаях: либо когда растут номинальные доходы при неизменных ценах, либо когда номинальные доходы неизменны, а цены снижаются. При этом каждое смещение бюджетной линии вправо приводит ее к касанию с новой кривой безразличия (а именно, с кривой более высокого порядка — (рис. 5.8.). То  чка касания обеих кривых отражает новое покупательское равновесие, установившееся на повышенном уровне потребления. чка касания обеих кривых отражает новое покупательское равновесие, установившееся на повышенном уровне потребления.Если реальные доходы вновь будут возрастать, равновесие бюджетных возможностей и потребления сместится в сторону еще более высокого уровня потребления. Это выразится в появлении следующей точки касания кривых бюджетных возможностей и безразличия, в новом потребительском равновесии и т.д. Все точки, показывающие последовательный рост потребления под влиянием возрастающего реального дохода, будучи соединенными в единую линию, называются кривой «доход — потребление». Зависимость между реальными доходами и потреблением впервые была обоснована и показана графически в XIX в. английским экономистом Дж. Хиксом и названа им кривой уровня жизни. В принципе с ростом доходов (повышением бюджетной линии) потребление товаров растет, т.е. кривая «доход-потребление» обычно является восходящей, как это и показано на нашем графике. Несколько позже, немецкий статистик Э. Энгель, изучая структуру бюджетов рабочих семей, дополнил и уточнил закономерности распределения доходов между такими группами товаров, как 1) пища и одежда; 2) промышленные товары стандартного качества; 3) товары и услуги повышенного качества. Выяснилось, что при низком уровне доходов почти все средства тратятся на первичную группу. Но довольно быстро достигнув насыщения, потребление соответствующих товаров перерастает расти, несмотря на дальнейший рост доходов. Кривая цена-потребление Кр  ивая «цена — потребление»— это графическая интерпретация последствий снижения цен при неизменных доходах. Например, если произошло понижение цены только одной группы благ, то смещение линии бюджетных ограничений произойдет только вдоль той оси, где они представлены. На рисунке показаны два последовательных снижения цен на некий товар X и соответственно два смещения бюджетной линии по оси X (из положения 1 в положение 2 и далее в положение 3). Напомним, что равновесие устанавливается в точке касания двух кривых: бюджетной линии и кривой безразличия. Если через все полученные точки равновесия провести соединительную линию, то получим новую кривую под названием «цена — потребление». ивая «цена — потребление»— это графическая интерпретация последствий снижения цен при неизменных доходах. Например, если произошло понижение цены только одной группы благ, то смещение линии бюджетных ограничений произойдет только вдоль той оси, где они представлены. На рисунке показаны два последовательных снижения цен на некий товар X и соответственно два смещения бюджетной линии по оси X (из положения 1 в положение 2 и далее в положение 3). Напомним, что равновесие устанавливается в точке касания двух кривых: бюджетной линии и кривой безразличия. Если через все полученные точки равновесия провести соединительную линию, то получим новую кривую под названием «цена — потребление».Кривая «цена — потребление» значима в двух отношениях. Во-первых, она служит объяснением формы знакомой нам по прошлой главе кривой индивидуального спроса. На рисунке видно, что по мере снижения цен (смещения бюджетной линии вправо и последовательной смены точек равновесия сначала с Ех на Е2, потом на Е3и т.д.), потребление товара X растет (на рис. показано пунктиром). Другими словами, из кривой «цена — потребление» вытекает закон спроса — обратная зависимость между движением цен и количеством закупок по этой цене. Если поместить все точки кривой «цена — потребление» в координаты обычного графика с ценами (Р) на вертикальной оси и количеством покупок блага X (Qx) на горизонтальной оси, то она превратится в кривую спроса. Во-вторых, линия «цена — потребление» показывает влияние изменения цен на замещение одного товара — другим. Разберемся со связанными с этим эффектами подробнее. 46. Теорема избыточной производственной мощности Поскольку в точке долгосрочного равновесия цена спроса выше предельных издержек фирмы, найдутся покупатели, которые согласились бы заплатить за дополнительную единицу товара больше, чем израсходовала бы на производство этой единицы фирма. И такая ситуация возникает на всех сегментах рынка. С точки зрения покупателей, отрасль недоиспользует ресурсы для производства нужного им товара. Но увеличение выпуска не в интересах фирм, так как при этом сократилась бы их прибыль. Чем выше степень дифференциации продукта, тем более несовершенной является конкуренция на рынке и тем значительнее отклонение используемых мощностей, объемов производства и цен от наиболее эффективных. По традиции эту закономерность принято называть «теоремой избыточной мощности» при монополистической конкуренции. Итак, «теорема избыточной мощности» утверждает, что обществу приходится расплачиваться за разнообразие продуктов. 47. Три фундаментальные проблемы экономической теории. Три фундаментальные проблемы экономики: 1) Что производить (какие товары и услуги должны быть произведены и в каком количестве) решения о том, какие именно блага, какого качества, в каком количестве должны быть произведены. 2) Как производить (кто будет производить, с помощью каких ресурсов и технологий будет осуществляться производство) решение о том, с помощью каких ограниченных ресурсов и их комбинаций, с помощью каких технологий будут произведены блага. 3) Для кого производить (проблема распределения и использования производственных товаров) проблема, связанная с распределением благ: кому достанутся, и в каком количестве будет располагать ими экономический субъект. Что, как и для кого производить - наиболее универсальные проблемы. Человеческие проблемы практически не ограничены, тогда как в любом обществе имеется ограниченное количество ресурсов, которое может быть использовано для производства этих товаров и услуг. Из этого следует определение экономики. Экономика - это дисциплина, изучающая, каким образом общество с ограниченными, дефицитными ресурсами решает, что, как и для кого производить. Эти вопросы решаются по-разному в разных экономических системах общества (рынок, командно-административная система). Воспроизводство – это производство, но рассматриваемое, как непрерывный процесс. В процесс воспроизводства должны быть включены 4 сферы:- Производство;- Распределение;- Обмен;- Потребление. Сфера обмена может предшествовать сфере производства и может следовать за ней. Обмен становится естественной средой обитания самого производства. В современной рыночной экономике, сфера обмена играет важнейшую роль в сферах: производства; потребления. 48. Труд, земля и капитал как факторы производства. Первоначальное накопление капитала в мире и России. Правило MRP=MRC Природный фактор (земля) отражает влияние природных условий на производственные процессы, использование в производстве природных источников сырья и энергии, полезных ископаемых, земельных и водных ресурсов, воздушного бассейна, природной флоры и фауны. Природная среда как фактор производства воплощает возможность вовлечения в производство определенных видов и объемов природных богатств, превращаемых в сырьевой материал, из которого изготовляется все многообразие материально-вещественных продуктов производства. При всей важности, значимости природного фактора применительно к производству он выступает в роли более пассивного, чем труд и капитал. Природные ресурсы, будучи в основном исходным сырьем, претерпевают превращение в материалы и далее в основные средства производства, выступающие в роли собственно активных, созидающих факторов. Поэтому в ряде факторных моделей природный фактор как таковой зачастую не фигурирует в явной форме, что нисколько не уменьшает его значимости для производства. Трудовой фактор представлен в процессе производства трудом занятых в нем работников. Соединение труда с остальными факторами производства инициирует производственный процесс как таковой. При этом в факторе «труд» воплощено все многообразие видов и форм трудовой деятельности, направляющей производство, сопровождающей его и представляющей его в виде непосредственного участия в преобразовании вещества, энергии, информации. Фактор «капитал» представляет задействованные в производстве и непосредственно участвующие в нем средства производства. Капитал как производственный фактор может выступать в разных видах, формах и по-разному же измеряться. Уже отмечалось, что в производственном капитале олицетворяются и физический, и превращающийся в него денежный капитал. Физический капитал представлен в виде основного капитала (основных средств производства), но правомерно присоединять к нему и оборотный капитал (оборотные средства), который также играет роль фактора производства как важнейший материальный ресурс и источник производственной. ПНК в России Россия в XVII — начале XIX в. оставалась феодальной страной. Процесс ПНК здесь проходил крайне медленно и носил своеобразный характер. Большое влияние на экономическое развитие страны оказывали несколько обстоятельств. Во-первых, Россия обладала громадной, малозаселенной территорией. В этих условиях у самодержавной власти были возможности для постоянного воспроизводства существовавших феодальных отношений. Во-вторых, государственная власть представляла собой монархию, а с начала XVIII в. — абсолютную, неограниченную монархию. В-третьих, на протяжении долгого времени Россия была изолирована от западноевропейской цивилизации. Лишь во второй половине XVII в. начались контакты с европейскими странами. С петровских времен происходила активная «европеизация» страны, которая носила в основном «верхушечный» характер. В-четвертых, Россия сформировалась как многонациональная и многоконфессиональная страна. Народы, входившие в ее состав, находились на разных уровнях хозяйственного, политического и социального развития. Данное особенность не могла не сказаться на экономическом развитии страны. Любая фирма максимизирует прибыль, выпуская такой объем продукции, при котором получаемый ею предельный доход (MR) равен предельным издержкам (МС). Величины предельного дохода и предельных издержек находятся в зависимости от динамики валового дохода (TR) и валовых издержек (ТС) соответственно. Как изменяются TR и ТС при введении в производство дополнительной единицы ресурса? Введем два новых термина — «предельный продукт в денежном выражении» и «предельные издержки на ресурс». Предельный продукт в денежном выражении (MRP) представляет собой изменение суммарной выручки (TR) фирмы за счет производства и реализации единиц товара, выпушенных при использовании каждой дополнительной единицы данного ресурса:  где QR — количество ресурса R, вовлеченного в производство данного блага (некоторого товара X). Предельные издержки на ресурс (MPС) отражают изменение суммарных издержек фирмы (ТС) в связи с вовлечением в производство дополнительной единицы рассматриваемого ресурса:  Любая фирма для максимизации прибыли должна использовать дополнительные единицы любого ресурса до тех пор, пока каждая последующая единица данного ресурса дает больший прирост общего дохода фирмы по сравнению с приростом ее валовых издержек. Тогда условием максимизации прибыли является применение такого количества данного ресурса, при котором предельный продукт в денежном выражении будет равен предельным издержкам на ресурс: MRP = MRC. Это тождество помимо логического обоснования объясняется и математически. Вопрос 49 Условия совершенной конкуренции. Особенности рынка совершенной конкуренции. Условия совершенной конкуренции Однородность продукции Это значит, что продукция фирм в представлении покупателей гомогенна и неразличима, т. е. продукты разных предприятий совершенно взаимозаменяемы (являются полными товарами-субститутами). В этих условиях ни один покупатель не пожелает платить гипотетической фирме цену большую, чем он заплатит ее конкурентам. Ведь товары одинаковы, покупателям безразлично, у какой фирмы их приобретать, и они, разумеется, останавливают свой выбор на самых дешевых. То есть условие однородности продукции фактически означает, что разница в ценах есть единственная причина, по которой покупатель может предпочесть одного продавца другому. Малые размеры и многочисленность субъектов рынка При совершенной конкуренции ни продавцы, ни покупатели не влияют на рыночную ситуацию вследствие малости и многочисленности всех субъектов рынка. При этом совершаемые потребителем покупки (или продавцом продажи) настолько малы по сравнению с совокупным объемом рынка, что решение понизить или повысить их объемы не создает ни излишков, ни дефицитов. Совокупный размер спроса и предложения попросту «не замечает» столь мелких изменений. Невозможность диктовать цену рынку При совершенной конкуренции каждая отдельная фирма-продавец «получает цену», или является ценополучателем. Оказывать же влияние на общую ситуацию рыночные субъекты в условиях совершенной конкуренции могут только тогда, когда действуют в согласии. То есть тогда, когда какие-то внешние условия побуждают всех продавцов (или всех покупателей) отрасли принимать одинаковые решения.. Отличие в последствиях изменения предложения (или спроса) одной фирмой и всей отраслью в целом играет в функционировании рынка совершенной конкуренции большую роль. Отсутствие барьеров при входе на рынок и выходе из него Когда такие барьеры есть, продавцы (или покупатели) начинают вести себя как единая корпорация, даже если их много и все они мелкие фирмы. В истории именно так действовали средневековые гильдии (цехи) купцов и ремесленников, когда по закону производить и продавать товары в городе мог только член гильдии (цеха). Типичное для совершенной конкуренции отсутствие барьеров или свобода входить на рынок (в отрасль) и покидать его значит, что ресурсы полностью мобильны и без проблем перемещаются из одного вида деятельности в другой. Покупатели свободно меняют свои предпочтения при выборе товаров, а продавцы легко переключают производство на выпуск более прибыльных продуктов. Нет трудностей и с прекращением операций на рынке. Условия не вынуждают никого оставаться в отрасли, если это не соответствует его интересам. Другими словами, отсутствие барьеров означает абсолютную гибкость и адаптивность рынка совершенной конкуренции. Совершенная информация Последнее условие существования рынка совершенной конкуренции состоит в том, что информация о ценах, технологии и вероятной прибыли свободно доступна для всех. У фирм есть возможность быстро и рационально реагировать на изменившиеся условия рынка посредством перемещения применяемых ресурсов. Не существует никаких коммерческих тайн, непредсказуемого развития событий, неожиданных действий конкурентов. То есть решения принимаются фирмой в условиях полной определенности в отношении рыночной ситуации или, что то же самое, при наличии совершенной информации о рынке. 50. Три варианта поведения фирмы на рынке совершенной конкуренции (максимизация прибыли, минимизация убытков, прекращение производства). |