Макроэкономика - ответы на вопросы к экзамену - теория. Полная модель кругооборота расходов и доходов для открытой экономики

Скачать 1.42 Mb. Скачать 1.42 Mb.

|

|

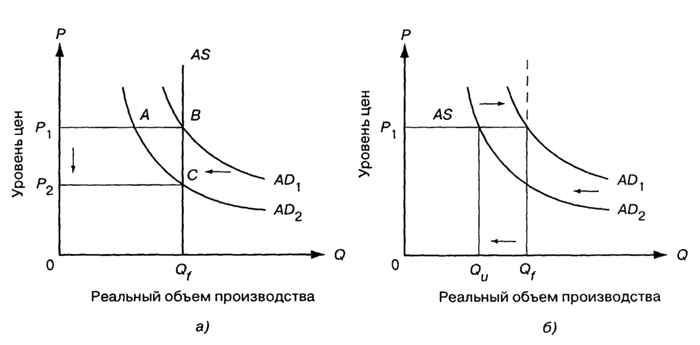

Сравнение моделей занятости.  Рис. 4.3. Модели занятости населения: а) классическая; б) кейнсианская 98 а) Классическая модель занятости. Классики считают соотношение между ценой и заработной платой (доходом) абсолютно эластичным, поэтому кривая совокупного спроса представляет собой вертикальную линию (А), где нисходящая часть кривой стремится быть стабильной и в силу этого также изображена в виде прямой. Экономика будет нормально функционировать на уровне заданного объема производства, обеспечивая полную занятость, в силу следующих причин: закона Сэя (предложение порождает свой собственный спрос), гибких ставок процента, эластичности цен и заработной платы. По последней причине, если цены падают с отметки Р1 до отметки Р2 реальный объем производства остается неизменным на уровне Qf. б) Кейнсианская модель занятости. Кейнсианцы исходят из того, что цены и заработная плата в своей основе неэластичны и имеют тенденцию к понижению, поэтому кривая совокупного предложения представляет собой горизонтальную линию (AS). В этом случае снижение реального объема производства с Qf < Qu под воздействием сокращения совокупного спроса с AD1 до AD2 не окажет воздействия на состояние цен (Р1 остается на том же уровне). Объем производства колеблется, но как только достигается состояние полной занятости, кривая совокупного предложения (AS) превращается в вертикаль (отмечено пунктиром). Совокупный спрос по кейнсианской теории нестабилен даже тогда, когда не происходит изменений в предложении денег, но изменяется под воздействием инвестиций, ставок процента и т.д. А это говорит о том, что в рыночной экономике достичь полной занятости практически невозможно, здесь обязательно присутствует определенный процент безработных. Для того чтобы избежать потерь от кризисов и спадов производства, государство должно вырабатывать комплекс мер, носящих для экономики регулирующий характер.

Противоречие между достижением полной занятости и денежной стабильностью. Это хорошо иллюстрирует кривая Филлипса. Усиление инфляции способствует увеличению экспорта и улучшает внешнеэкономическое положение страны, а сдерживание инфляции часто ведёт к пассивному торговому балансу. Увеличение темпов роста, если оно основано на росте инвестиций, нередко сдерживает личное потребление и осложняет решение социальных задач. Экологические проблемы трудно решать при высоких темпах роста. Нередко ради решения экологических проблем приходится идти на некоторые жертвы в уровне жизни населения. Очевидно, что в такой ситуации выбор той или иной политики является не результатом точного расчета, а следствием тех или иных политических устремлений, отражением субъективных представлений руководителей страны и их окружения. Сказанное означает также, что многообещающие лозунги решить все проблемы являются, обычно, либо заблуждением, либо носят демагогический характер. Продвижение к одной цели слишком часто означает отступление от другой. Так, например, в нашей стране нельзя одновременно бороться с инфляцией и увеличивать дефицит бюджета за счет повышения минимума зарплаты, требовать сокращения издержек производства и не допускать банкротств, призывать к подъему производства в условиях обесценения рубля, бороться с ростом цен и вводить пошлины на импорт, сокращать инвестиции и требовать структурной перестройки и т.п. Без ясно выраженных приоритетов и чётко сформулированных ограничений экономическая политика не будет последовательной, а значит, не будет и успешной. Таким образом, традиционная кривая Филлипса, фиксирующая обратную зависимость между инфляцией и безработицей, отражает краткосрочную динамику этих переменных. В долгосрочном периоде стимулирование совокупного спроса, сопровождающееся обычно ростом денежной массы, не приводит к существенным изменениям уровня безработицы и реального выпуска и отражается в основном на росте цен, т.е. кривая Филлипса приближается к вертикальной прямой на уровне естественной безработицы.

Государственное регулирование экономики Макроэкономическое регулирование не может рассматриваться как суммирование методов финансового, кредитного, социального, внешнеэкономического воздействия на экономику. Все эти методы взаимопротиворечивы и могут рассматриваться только в единой системе. Для теории макроэкономического регулирования главными моментами являются: определение целей регулирования, используемые методы для достижения этих целей и оценка полученных результатов. В разных странах реализуются различные варианты государственного регулирования. Они зависят от: - сферы действия рынка и государства; - функций государственного управления; - форм и методов государственного вмешательства. При всех прочих условиях, используя различные формы и методы государственного регулирования, государство должно создавать условия для работы рыночного механизма. В экономической науке государственное вмешательство в рыночную экономику связано со всей совокупностью форм участия государства в производстве, распределении, обмене и потреблении. Однако, если в сфере распределения удельный вес государства очень велик, то в производстве его участие должно быть минимальным, а в обмене равно нулю. Исходя из того, что в рыночной экономике действует рыночный механизм саморегулирования экономики, то механизм государственного регулирования выполняет следующие функции: - правильная организация денежного обращения в стране; - предоставление государством общественных товаров, то есть того, что потребляет все общество – государственное управление, национальная оборона, охрана общественного порядка. Общественные товары не могут быть исключены из потребления, их предложение осуществляется государством. Общественные товары связывают, с одной стороны, коллективные потребности, с другой - налоговую и бюджетную политику государства. Из концепции общественных товаров экономистами были сделаны следующие выводы для экономической политики государства: - так как гражданин страны покупает общественный товар по цене, равной налогу, то необходимо поддержание равновесия между доходами и расходами бюджета; - структура бюджетных расходов должна соответствовать структуре спроса на общественные товары; - с увеличением или уменьшением количества общественных товаров должен соответственно увеличиваться или уменьшаться госбюджет; - устранение государством внешних эффектов, которые не выражаются в денежной форме и рынок не реагирует на них. Внешние эффекты выражают зависимость индивидуального и социального благосостояния не только от экономических факторов, но и от социальных, политических, экологических и других последствий индивидуальных рыночных действий. Внешние эффекты классифицируются по источникам возникновения и по объектам воздействия - производство и потребление. Государство выявляет внешние эффекты, измеряет их в денежной форме, принимает решения, компенсирующие несовершенство рыночной системы: - перераспределение доходов; - регулирование занятости населения; - антимонопольная и антиинфляционная политика; - развитие фундаментальной науки; - проведение региональной политики; - реализация национальных интересов в мировой экономике. Цели регулирования: - достижение полной занятости - экономический рост - стабильность денежного обращения - внешнеэкономическая сбалансированность - экономическое равновесие - социальная справедливость Содержание целей, видимо, понятно без объяснений. Но необходимо обратить внимание на то, что между достижением этих целей существуют серьёзные противоречия. Противоречие между достижением полной занятости и денежной стабильностью. Это хорошо иллюстрирует кривая Филлипса. Усиление инфляции способствует увеличению экспорта и улучшает внешнеэкономическое положение страны, а сдерживание инфляции часто ведёт к пассивному торговому балансу. Увеличение темпов роста, если оно основано на росте инвестиций, нередко сдерживает личное потребление и осложняет решение социальных задач. Экологические проблемы трудно решать при высоких темпах роста. Нередко ради решения экологических проблем приходится идти на некоторые жертвы в уровне жизни населения. Очевидно, что в такой ситуации выбор той или иной политики является не результатом точного расчета, а следствием тех или иных политических устремлений, отражением субъективных представлений руководителей страны и их окружения. Сказанное означает также, что многообещающие лозунги решить все проблемы являются, обычно, либо заблуждением, либо носят демагогический характер. Продвижение к одной цели слишком часто означает отступление от другой. Так, например, в нашей стране нельзя одновременно бороться с инфляцией и увеличивать дефицит бюджета за счет повышения минимума зарплаты, требовать сокращения издержек производства и не допускать банкротств, призывать к подъему производства в условиях обесценения рубля, бороться с ростом цен и вводить пошлины на импорт, сокращать инвестиции и требовать структурной перестройки и т.п. Без ясно выраженных приоритетов и чётко сформулированных ограничений экономическая политика не будет последовательной, а значит, не будет и успешной.

Государство является основным институтом экономической и политической системы, который организует, направляет и контролирует совместную деятельность людей и их отношения между собой. государство обладает высшей и неограниченной властью на своей территории, поэтому оно выступает единственным субъектом рыночной экономики, требования которого обязательны для всех иных агентов. имеет монопольное право на издание законов и правовых актов, обязательных для всего населения. В-третьих, это монопольное право на взимание налогов и сборов с населения и предпринимательского сектора. в-четвертых, государство является регулирующим субъектом. Роль государства в рыночной экономике - основная проблема экономической теории, которая порождена постоянными изменениями в экономике, требующими соответствующих модификаций масштабов и инструментов государственного регулирования. Задача здесь состоит в том, чтобы найти оптимальную меру и наиболее эффективные формы вмешательства в экономическую систему. Место и роль государства во многом определяются его функциями. они отражают основные направления деятельности. Можно выделить следующие функции: правовая, воспроизводственно - технологическая, защита конкуренции, стабилизационная, прогностическая, регулирующая. Правовая функция представляет собой своеобразный институт общественной жизни, призванный регулировать наиболее важные отношения между субъектами хозяйствования, которые требуют государственной охраны. Воспроизводственно - технологическая функция, обеспечивающая нормальный ход воспроизводственного процесса. Она сводится к созданию условий для обеспечения производства необходимыми ресурсами, удовлетворению людей материальными и духовными благами, а также для образования, обучения и жизни. Функция защиты конкуренции. сохранения в экономике зоны естественной монополии, по отношению же к другим фирмам должна проводиться жесткая антимонопольная политика. Стабилизационная функция представляет собой деятельность правительства, направленную на обеспечение экономического роста, полной занятости и стабильности цен. Прогностическая функция определяет приоритетные ориентиры экономического развития, которые вырабатываются на основе прогнозирования развития экономики, выявления тенденций и направлений движения, формирования механизма рыночного хозяйствования, обеспечения занятости населения и регулирования безработицы. Регулирующая функция предусматривает цели минимизации негативных последствий функционирования рыночной экономики; создания правовых, финансовых, социальных основ функционирования рынка; обеспечения социальной защиты населения. Методы регулирования. Экономические методы включают бюджетно-налоговые и кредитно-денежные. К первым относят государственные расходы, налоги, льготы, трансфертные платежи, субсидии, т.е. те выплаты, которые осуществляются на базе государственного бюджета. Вторые методы регулирования включают эмиссию денежных знаков, регулирование ставки межбанковского процента, операций на открытом рынке, использование нормы обязательных резервов, а также валютного курса. Анализ административных методов регулирования экономики позволяет выделить в них две самостоятельные группы: административно-экономические и административно-организационные инструменты. Первые включают централизованное планирование, механизм ценообразования, систему госзаказов и т.п. Что же касается административно-организационных методов, они включают указы, приказы, распоряжения, предписания и т.п., имеющие обязательный характер и предусматривающие определенные санкции за их невыполнение. Государственное вмешательство осуществляется в трех взаимосвязанных формах: правовой, социально-экономической и организационно-институциональной. Правовая форма заключается в создании правовых основ функционирования экономической системы. Социально-экономическая форма реализуется путем конкретных способов воздействия на экономические процессы и субъектов хозяйствования. При организационно-институциональной форме государство регулирует все процессы посредством создания соответствующих структур - учреждений, организаций и т.п.

Основной посылкой классиков о "саморегулирующемся капитализме" являлось положение о том, что государство не должно вмешиваться в экономический процесс, но оно обязано строго следить за количеством находящихся в обращении денег и не допускать их излишков. Кейнсианцы же не отрицали экономическую роль денег, но считали, что пределы инфляции должны регулироваться государством. Вплоть до начала 70-х гг. XX в. в экономической политике развитых стран господствовал кейнсианский подход, однако в начале 70-х гг. мировая финансовая система не раз потрясалась резкими колебаниями валютных курсов, крахами на фондовых биржах, что остро поставило проблему роли денег в производстве ВНП и развитии совокупного спроса. В этих условиях и возникла теория монетаризма, появление которой связывают с именем американского экономиста Милтона Фридмена. За раскрытие роли денег в повышении уровня экономической активности производства М. Фридмену в 1976 г. была присуждена Нобелевская премия. Кейнсианцы, как известно, утверждали, что при капитализме существует несоответствие между планируемыми инвестициями и сбережениями населения и это несоответствие порождает периодическую инфляцию и безработицу. Поэтому, по их мнению, государство должно играть стабилизирующую роль, активно использовать в этих целях кредитно-денежную политику. Монетаристы, наоборот, утверждают, что государство своими непродуманными действиями и манипуляциями с фискальной и кредитно-денежной системой способствует дестабилизации системы, усиливает циклические колебания в экономике. В движении общественного продукта монетаристы делают акцент на деньги. Основополагающим условием монетаризма является уравнение обмена, имеющее вид MV= PQ, где М - предложение денег; V- скорость обращения денег, точнее, скорость оборота одноименной денежной единицы в течение года; Р - уровень цен или, точнее, средняя цена, по которой продается единица физического объема производства; Q - физический объем произведенных товаров и услуг. Как и классики в целом, монетаристы считают, что скорость обращения денег стабильна, она меняется, но постепенно и предсказуемым образом, а это говорит о том, что производство и спрос могут уравновешиваться между собой. Поэтому если деньги разумно инвестировать в производство, то за этим последует расширение спроса. Деньги в силу этого являются решающим фактором экономической активности и уровня цен. У них денежные предложения - "причина", а ВНП - "следствие". С точки зрения кейнсианцев, скорость обращения денег изменяется прямо пропорционально ставке процента и обратно пропорционально предложению денег. Скорость обращения денег колеблется как в течение цикла, так и в длительной перспективе. Отсюда вывод: связь между изменением денежного предложения и последующим изменением ЧHП слаба и сомнительна. Гораздо более мощным средством стабилизации экономики кейнсианцы считают фискальную политику. Монетаристы отвергают ее в качестве регулирующего фактора производства. Безрезультатность фискальной политики, по их мнению, обусловлена эффектом вытеснения. Суть его трактуется так: государство посредством налогов или через государственные займы изымает деньги у населения, тем самым оно вступает в конкурентную борьбу с частным бизнесом за инвестиционные фонды, вытесняет частный сектор из сферы инвестиций, а значит, и бизнеса. Кейнсианцы не признают это вытеснение значительным для экономического развития и роста ЧHП.

Под социальной политикой понимается комплекс мер, предпринимаемых государством, по поддержанию экономической и социальной стабильности в обществе, повышению уровня жизни населения, обеспечению правовой защиты, созданию социальных гарантий в обществе. Важным направлением социальной политики государства выступает обеспечение условий для нормальной занятости населения. Каждый способный к труду член общества должен иметь хотя бы потенциальную возможность трудиться. Для этого необходимо не только создавать рабочие места, но и развивать образование,здравоохранение, организовывать систему подготовки и переподготовки работников. Одним из направлений социальной политики выступает устранение негативных моментов при переходе к рыночным отношениям. Речь идет о коррупции, взяточничестве, бесконтрольности по отношению к развитию теневой экономики. Функции социальной политики:

Неравенство доходов Социальный аспект уровня жизни характеризуется тем, сколько государство расходует средств на образование, культуру, здравоохранение, просвещение, каков в стране уровень пенсионного обеспечения, как поставлена социальная защита населения от бедности, как вообще строится в стране политика доходов и т.д. Социальная сторона уровня жизни просматривается также в том, какую политику проводит государство по отношению к различным слоям населения: осуществляет уравниловку или дифференцирует поступление доходов. В бывшей социалистической системе хозяйствования проводилась общегосударственная политика выравнивания доходов, сводившаяся обычно к уравниловке. Со временем общество поняло, что уравниловка - зло, но было уже поздно, изменить ситуацию стало невозможно. причин неравенства множество, но основными из них можно назвать следующие: различия в способностях, образовании и профессиональной подготовке, сложность и непривлекательность работы, владение собственностью, господство на рынке (для предпринимателей), удача, личные связи, среда. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ Государства экономически развитых стран разрабатывают и осуществляют комплекс мер по регулированию доходов населения. Борьба с бедностью стоит в центре этой деятельности, она связана со значительными денежными издержками. Здесь обычно выделяются два аспекта работы: с одной стороны, проводятся мероприятия по социальному страхованию населения в связи с уходом на пенсию. К этому разделу помощи относятся и пособия по безработице, ибо они также вычитаются из заработка работника и затем возвращаются ему как заработанные ранее деньги. С другой стороны, выступают программы государственной помощи или благотворительные программы, в соответствии с которыми пособия предоставляются тем, кто не может заработать эти средства сам по тем или иным причинам. Программы эти финансируются за счет средств, аккумулируемых государством в виде налогов с населения, хотя они называются государственными благотворительными программами. Минимальная заработная плата определяет нижний предел оплаты труда. Он устанавливается исходя из необходимости удовлетворения основных жизненных потребностей населения. В ряде стран практикуется реализация программ предоставления продовольственных талонов. Цель этих программ состоит в том, чтобы обеспечить лиц, имеющих низшие доходы, минимумом продовольственных товаров

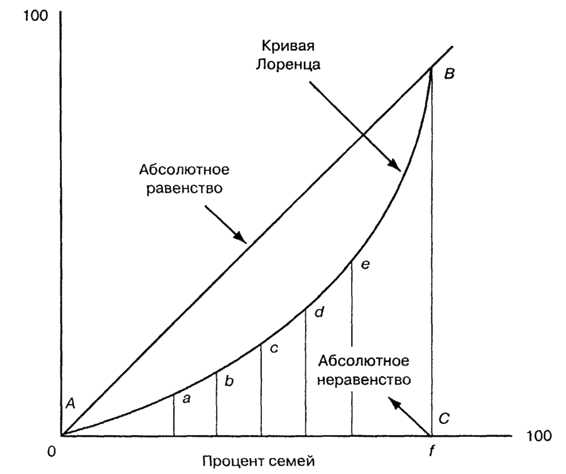

любое общество ставит своею целью создание условий для жизнедеятельности людей, обеспечение нормального уровня жизни. Если речь вести об уровне жизни, то его можно характеризовать как степень обеспеченности населения необходимыми материальными и духовными благами для удовлетворения его потребностей. Поскольку потребности членов общества различны, разным будет и уровень жизни разных слоев населения. Уровень жизни имеет социальный и экономический смысл. В экономическом смысле уровень жизни характеризует обеспечение населения материальными благами и услугами. Важнейшим показателем здесь может служить производство ВНП или НД на душу населения. Конечно, это будет усредненный показатель. Социальный аспект уровня жизни характеризуется тем, сколько государство расходует средств на образование, культуру, здравоохранение, просвещение, каков в стране уровень пенсионного обеспечения, как поставлена социальная защита населения от бедности, как вообще строится в стране политика доходов и т.д. Социальная сторона уровня жизни просматривается также в том, какую политику проводит государство по отношению к различным слоям населения: осуществляет уравниловку или дифференцирует поступление доходов. В бывшей социалистической системе хозяйствования проводилась общегосударственная политика выравнивания доходов, сводившаяся обычно к уравниловке. Со временем общество поняло, что уравниловка - зло, но было уже поздно, изменить ситуацию стало невозможно. Кривая Лоренца. Проанализировав процесс формирования доходов различных групп населения США за весьма продолжительный период (несколько десятилетий), Лоренц выявил ряд закономерностей, смог графически выразить тенденцию в движении неравенства доходов. Построим на графике кривую Лоренца (рис. 7.1). Теоретическая возможность абсолютного равенства в распределении доходов представлена биссектрисой, выходящей из угла 0. Точки a, b, c,d... обозначают величины доходов семей, а проведенная через них кривая и представляет собой кривую Лоренца. Область между линией, обозначающей абсолютное равенство, и кривой Лоренца указывает на степень неравенства доходов. Если бы распределение доходов было абсолютно равным, тогда кривая совпала бы с биссектрисой. Абсолютное неравенство обозначается пунктом в точке f, в таком случае кривая переходит в систему координат. Какова же практическая значимость кривой Лоренца? Она состоит в том, что принцип построения кривой может быть использован для анализа и сравнения доходов населения страны, региона,  Рис. 7.1. Кривая Лоренца населенного пункта в различные периоды времени; с помощью этой кривой можно сравнивать доходы населения различных стран, можно сопоставлять доходы и выявлять неравенство распределения между различными слоями населения. В последующем это можно использовать в реализации экономической политики государства. Неравенство в распределении доходов вычисляется посредством так называемого коэффициента Джини, когда площадь заштрихованной фигуры (рис. 7.1) соотносят с площадью треугольника AВС. Чем сильнее отклонение кривой Лоренца, тем больше коэффициент Джини и тем больше степень экономического и социального неравенства в обществе. Для наиболее развитых рыночных стран коэффициент Джини составляет значение 0,27-0,33. Показателем дифференциации доходов может служить также децильный коэффициент. Для его расчета берется усредненный показатель для 10% наиболее высокооплачиваемой категории работников и такой же усредненный показатель для 10% наименее обеспеченных работников. Их соотношение дает децильный коэффициент.

Финансы - это система экономических отношений по поводу образования и использования денежных средств в процессе создания материальных благ и услуг, а также решения социальных проблем общества. Финансовые отношения обусловлены товарно-денежными отношениями и выступают одной из сторон этих отношений. Они являются денежной формой выражения затрат и результатов труда в процессе воспроизводства. Содержание финансовых отношений и закономерности их развития определяются экономическим строем того общества, в пределах которого они функционируют. Развитие финансов связано с выполнением государством общественных функций социально-экономического функционирования системы: управлением народным хозяйством, удовлетворением социальных потребностей населения, развитием культуры и т.д. Финансы призваны также обслуживать экономическую самостоятельность государственных предприятий и организаций, акционерных, арендных и кооперативных звеньев народного хозяйства, их деятельность по организации коммерческого расчета и самофинансированию. Финансовая система включает следующие основные звенья: государственный и местные бюджеты, фонд государственного социального страхования, фонд имущественного и личного страхования граждан, финансы предприятий и организаций, фирм и отраслей и т.д. Финансовая система - система норм и методов образования, распределения и использования фондов денежных средств государства и организаций. Структура финансовой системы:

Обеспечивающие элементы финансовой системы:

Финансовая система - система норм и методов образования, распределения и использования фондов денежных средств государства и организаций. Структура финансовой системы:

Можно выделить несколько основных функций финансовой системы:

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны. Он представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну. Деятельность государства по формированию, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджета, а также составлению и утверждению отчёта об его исполнении (формулировка касается бюджетов всех уровней, входящих в бюджетную систему РФ) называется бюджетный проце́сс. В бюджетную систему Российской Федерации входят бюджеты следующих уровней:

кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством. Если запланированные доходы бюджета превышают расходы бюджета, то это называется бюджетный профици́т (или профицит бюджета). Если запланированные расходы бюджета превышают доходы бюджета, то это называется бюджетный дефици́т (или дефицит бюджета). Государственный долг - это сумма накопленных в стране за определенное время бюджетных дефицитов за вычетом имеющихся в то же время положительных сальдо платежей. Различают государственный внешний и внутренний долг. Внешняя задолженность - это долг страны иностранным государствам, иностранным юридическим и физическим лицам. Внутренний долг представляет собой задолженность государства юридическим лицам и населению, возникающую вследствие выпуска внутренних займов (облигационные займы). При изменении правительственных расходов получается мультипликативный (множительный) эффект - цепочка вторичных, третичных и т.п. потребительских расходов (безработный, получив от государства пособие, купил хлеб - фермер купил сапоги и т.п.), которые влекут за собой увеличение национального продукта. Мультипликатор государст-венных расходов показывает прирост ВНП в результате приращения государственных расходов на единицу: Мyg = ΔВНП / ΔG ΔВНП = Мyg х ΔG Если в нашем примере прирост госрасходов = 10, а прирост ВНП составил 20, то это значит, что Мyg = 2. Т.е. каждый рубль государственных расходов обеспечивает приращение ВНП в 2 рубля. Зная величину Мyg, можно прогнозировать увеличение (уменьшение) ВНП в результате увеличения (уменьшения) правительственных закупок, раздувания (урезания) социальных программ. Чем выше значение мультипликатора государственных расходов, тем более мощным средством регулирования национальной экономики является дискреционная фискальная политика.

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны. Он представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну. Встроенный стабилизатор - любая мера, которая автоматически увеличивает бюджетный дефицит в фазе спада и порождает его положительное сальдо (или сокращает дефицит бюджета) в фазе подъема. Действие системы таких автоматических стабилизаторов тесно связано с изменениями реального объема национального производства, уровня цен и процентных ставок:

2. Повышение уровня цен при отсутствии индексации налоговых порогов (еще одного встроенного стабилизатора экономики) приводит к росту налоговых поступлений в бюджет, что сдерживает дальнейший рост и предотвращает возможную инфляцию. 3. формирование рынка государственных ценных бумаг также оправданно рассматривать в качестве встроенного стабилизатора экономики. Как видим, высокая степень встроенной гибкости финансовой системы является весьма желательной для экономики. Встроенные стабилизаторы не делают столь желательным прогнозирование экономической конъюнктуры.

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны. Он представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну. |