Макроэкономика - ответы на вопросы к экзамену - теория. Полная модель кругооборота расходов и доходов для открытой экономики

Скачать 1.42 Mb. Скачать 1.42 Mb.

|

|

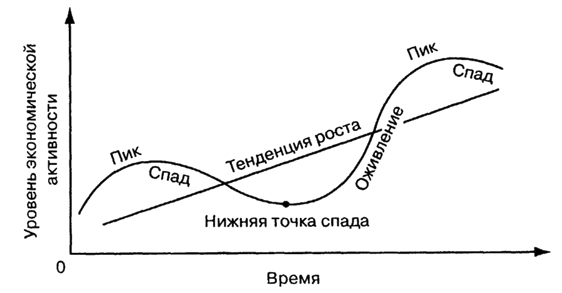

Цикличность. Эволюция взглядов на цикличность. Модели цикла. Классификация экономических циклов. Особенности циклического развития в современных условиях. Общественное производство развивается по восходящей линии. В основе прогрессивной эволюции экономики лежат производительные силы, научно-технический прогресс, совершенствование организационной структуры производства, развитие интеллектуального потенциала общества. Здесь мы сталкиваемся и с периодами подъема, и с периодами спада, иногда весьма продолжительного застоя Экономический цикл охватывает время от момента пиковой ситуации в предыдущем подъеме до момента достижения этой точки в последующем объеме производства. Выделяются четыре фазы экономического цикла: пик, спад, нижняя точка спада, оживление.  Рис. 4.1. Экономический цикл Классификация:

В зависимости от продолжительности все циклы подразделяются на три вида. 1. Краткосрочные или короткие волны (3 – 3,5 года). Они связаны с изменением спроса на те или иные товары. Равновесие на рынке восстанавливается путем перепрофилирования производства с использованием частных инвестиций. 2. Средние циклы или средние волны (7 – 11 лет). Их проявление связано с изменением спроса на машины и оборудование, с необходимостью их обновления из-за физического и морального износа. 3. Долгосрочные циклы или длинные волны (продолжительность 45 – 60 лет). В их основе лежит переход к новому технологическому способу производства, глубокие структурные перемены в производительных силах. Экономический цикл- повторяющиеся на протяжении ряда лет спады и подъемы экономической активности, отличающиеся друг от друга продолжительностью и интенсивностью. Первой сформировавшейся теорией циклов можно назвать теорию "недопотребления". Ее, вообще-то, придерживался и марксизм. У истоков этой теории стояли английский исследователь Т. Мальтус и швейцарец Ж.Ш. Сисмонди. Т. Мальтус полагал причиной экономических циклов то, что господствующий класс и государство свои средства используют непроизводительно, расходуя их на приобретение предметов роскоши, ведя праздный образ жизни или ведя войны (со стороны государства). Ж.Ш. Сисмонди критиковал капитализм за то, что он, внедряя машинную технику, вытесняет из производственного процесса работников, порождает безработицу, формирует "недопотребление" народных масс. Во избежание этого призывал государства отказаться от капиталистического развития и вернуться к мелкому производству. В конце XIX - начале XX в. сформировалась концепция перенакопления капитала. Ее разработкой занимались М.И. Туган-Барановский, Г. Кассель и др. Они обращали главное внимание на особенности накопления основного капитала, которое и считали основной причиной экономических циклов. Разработкой теории длинных волн в экономике занимались в России Н.Д. Кондратьев и Й. Шумпетер в Австрии. Обобщив огромный статистический материал по экономике Англии, Франции, США с конца XVIII в. и первой четверти XX в. по динамике цен, процента на капитал, заработной плате и объему производства, Н.Д. Кондратьев пришел к выводу, что экономике свойственны "большие циклы" общей продолжительностью 48-55 лет. В каждой из подобных волн имеются повышательная и понижательная фазы. Основой периодичности долгосрочных колебаний Н.Д. Кондратьев считал обновление основного капитала с длительными сроками службы. Его идеи дальше развивал Й. Шумпетер. Им была обоснована концепция о волнообразной динамике технических и технологических нововведений. Под воздействием нововведений образуется рыночный дисбаланс, лежащий в основе волнообразного движения экономики. С середины 30-х гг. XX в. доминирующее положение в теории циклов занимает кейнсианство. Дж. Кейнс своей теорией опроверг закон Ж.Б. Сэя, лежащий в основе концепции классиков, о том, что производство создает свой собственный спрос. Наоборот, именно спрос, по Дж. Кейнсу, задает динамику развитию производства. Поэтому государство должно следить за спросом и регулировать его развитие. Теория экономического цикла, согласно Дж, Кейнсу, включает четыре компонента: инвестиционный, потребительский, концепцию мультипликатора и концепцию акселератора. основные идеи кейнсианства: Величина национального дохода и объем занятости зависят от величины совокупного спроса. Последний слагается из расходов общества на потребление и накопление. В силу "основного психологического закона" расходы общества на потребление отстают от роста дохода, что является первой причиной недостаточности совокупного спроса. Увеличение разрыва между суммой дохода и расходами общества влечет за собой и увеличение инвестиций, которые должны заполнить этот разрыв. В реальности насыщенность капитала и стабильность нормы процента в развитых странах ведут к тому, что предприниматели не могут совершать инвестирование в должных размерах. Это является второй причиной недостаточности совокупного спроса. Дж. Кейнс делает вывод, что если полагаться на действие стихийного рыночного механизма, то экономическая система обречена на хроническую недостаточность совокупного спроса и безработицу. Выход из ситуации ученый видит в активном вмешательстве государства в экономику с целью регулирования эффективного спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Основными инструментами регулирования должны стать бюджетная политика, т.е. манипулирование государственными расходами и доходами, а также налоговыми ставками в целях расширения или сокращения спроса, и меры денежно-кредитной политики, предусматривающей изменения учетной ставки процента и операции на открытом рынке. Монетаристская теория экономических циклов основана на идеях М. Фридмена и сводится к тому, что рыночная экономика способна к саморегулированию и государство не должно манипулировать спросом. Но государство должно нести полную ответственность за количество денежной массы, находящейся в обращении. Рост денежной массы должен быть обусловлен увеличением объема производства и умеренной инфляцией. Количество денежной массы, по теории монетаристов, должно быть приспособлено к меняющемуся уровню цен. Денежный спрос должен обгонять в своем движении денежное предложение. В тех случаях, когда возникает расхождение между спросом на деньги и предложением денег, появляются циклические колебания в экономике. Психологические концепции экономических циклов главную причину циклов видели в наличии спекулятивных мотивов на товарных рынках и фондовой бирже. По мнению У. Джевонса и В. Парето, оптимистические настроения провоцируют спекулятивное раздувание спроса, толкают производство к расширению, отклоняя экономику от равновесной траектории. Здесь и зарождается экономический цикл. Согласно воззрениям А. Пигу, причина цикличности кроется в несоответствии между фактической и ожидаемой величинами дохода, что отражается на размере инвестиций и порождает циклы. Равновесная теория цикла Р. Лукаса исходит из того, что увеличение или уменьшение государственных расходов отражается на поведении производителей, вводит их в заблуждение. Экономический спад - следствие того, что производители и потребители поняли ошибку и ограничили свои действия.

В макроэкономической теории нет общепризнанной концепции экономического цикла, поэтому экономисты различных направлений концентрируют свое внимание на разных причинах экономических циклов. С точки зрения определения факторов экономических циклов выделяются три методологических подхода: экзогенный, эндогенный и эклектичный. Сторонники экзогенного подхода связывают природу цикла с исключительно внешними причинами. Приверженцы эндогенного подхода ищут внутренние закономерности явления. Эклектики определяет циклы синтезом внешних и внутренних факторов. Внешние факторы (экстернальные) – это факторы, находящиеся за пределами данной экономической системы. К ним относятся: динамика населения, миграция населения, открытия науки и техники, войны и другие политические события, изменение цен на нефть, открытия месторождений золота, открытия новых земель и природных ресурсов, даже пятна на солнце и погода, т.е. неденежные факторы. Одни из них, например, землетрясения, войны, забастовки могут вызвать общее обнищание. Другие, например, изменение урожайности, чрезмерное развитие определенных отраслей, вызывают частичную депрессию в отдельных отраслях промышленности. Но общая депрессия в смысле фазы цикла, когда недоиспользованные ресурсы и безработица имеют всеобщий характер, не может быть вызвана неденежными факторами или событиями (за исключением тех случаев, когда они приводят к падению потребительских издержек). Например, У. Джевонс связывал экономический цикл с 11-летним циклом солнечной активности, а Дж. Китчин с изменениями мировых запасов золота. Внутренние факторы (интернальные) – факторы, присущие данной экономической системе. К ним относятся потребление и инвестиции. Поэтому этот подход в центр проблем экономических циклов выдвигает механизм мультипликатора-акселератора, теорию спроса. По мнению многих экономистов, внешние факторы — это производители первоначальных импульсов циклов, а внутренние преобразуют данные импульсы в фазные колебания. Этот подход наиболее перспективен. Решающую роль в возникновении экономических циклов играют потребительский и инвестиционный спрос. При этом, если потребительский спрос влияет на изменение циклических колебаний сравнительно вяло, то инвестиционный спрос выступает главной движущей силой циклов. Монетарная теория.Чисто монетарное толкование цикла наиболее полно изложено в работах английского экономиста Р. Хоутри. Цикл - «чисто денежное явление», так как изменение денежного потока – это единственная и достаточная причина изменения экономической активности, чередования процветания и депрессии, оживления и вялой торговли. Когда спрос на товары, выраженный в деньгах, увеличивается, торговля оживляется, производство расширяется, цены растут. Если спрос уменьшается, мы наблюдаем обратный процесс. Согласно чисто монетарной теории, цикл есть не что иное, как точная копия в небольшом масштабе денежной инфляции и дефляции. С одной стороны, депрессия вызывается падением потребительских издержек из-за сокращения суммы средств обращения и усиливается падением скорости обращения денег. С другой стороны, во время фазы процветания преобладают инфляционные процессы. Если бы денежный поток можно было стабилизировать, то колебания экономической активности исчезли бы. Но этого не происходит, так как денежной системе присуща неустойчивость. Теория перенакопления. М. Туган-Барановский, А. Шпитгоф видели причину цикла в опережающем развитии отраслей, изготовляющих товары производственного назначения, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары. Первые подвержены воздействию экономического цикла гораздо сильнее, чем вторые. Во время повышательной фазы цикла выпуск товаров производственного назначения растет, а во время понижательной фазы цикла сокращается гораздо быстрее, производство товаров массового потребления. Таким образом, именно реальная диспропорция (особенно в период подъема) в структуре производства, а не просто нехватка денег является причиной кризиса. Теория недопотребления. Ее родоначальник швейцарский экономист Ж. Сисмонди. Депрессии вызываются тем обстоятельством, что слишком большая часть текущего дохода сберегается и слишком незначительная его часть расходуется на потребительские товары, т.е. в обществе недопотребляются товары и услуги. Именно добровольные сбережения, совершаемые отдельными людьми и компаниями, нарушают равновесие между производством и реализацией. Причина чрезмерных сбережений заключается в неравномерном распределении дохода. Подавляющая часть сбережений приходится преимущественно на тех, кто получает крупный доход. Если бы можно было повысить уровень заработной платы и одновременно перераспределить национальный доход более равномерно, то доля сбережений не была бы угрожающе большой. Теория промышленного цикла К. Маркса. Маркс первый выделил четыре фазы цикла, объяснил причину кризиса перепроизводством товаров, сокращением кредитов и повышением ссудного процента, что приводит к снижению производства, падению доходов, банкротству и краху. Цикличности существует только при капитализме, ее порождает так называемое основное противоречие капитализма – между общественным характером производства и частнокапиталистической формойприсвоения результатов этого производства. По мере накопления капитала, роста производительных сил происходит все большее обобществление производства: концентрация и централизация капитала, формирование индустриальных центров, крупных капиталистических предприятий, углубляется общественное разделение труда, расширяются экономические связи, внешние и внутренние. Продукты становятся результатом труда многих миллионов работников, но их присвоение остается частнокапиталистическим. При этом теория промышленного цикла у марксистов распространяется только на капиталистическую формацию. При социализме развитие осуществляется по восходящей прямой в соответствии с так называемым законом планомерного пропорционального развития, т.е. в бесклассовом обществе развитие состоит только из подъема. Неоклассики и неокейнсианцы причину цикла видят в процессе приспособления запаса капитала к условиям воспроизводства, меняющимся в ходе этого приспособления. Между объемом ежегодно воспроизводимой стоимости («потоком») и накопленным к данному моменту ее «запасом» существует некая «равновесная» пропорция. До тех пока эта равновесная пропорция не нарушена, циклических колебаний быть не может. И наоборот. Если же пропорция поток/запас отклоняется то в одну, то в другую сторону от своей нормальной величины, то происходят колебания, как производства, так и капитала. Маневрирование капиталом как бы преследует постоянно ускользающую цель – достичь «равновесной» величины по сравнению с размерами ежегодного воспроизводства. Однако неокейнсианцы считают, что в изменениях указанной пропорции активная роль принадлежит движению запаса, неоклассики же первичным признают движение потока. Дж. Кейнс, Дж. Хикс, П. Самуэльсон, Э. Хансен (кейнсианское направление) считают, что предприниматели стремятся сравнять фактический капитал (К) сего равновесным уровнем (К0). Это приводит в действие весь циклический механизм. Равновесный уровень капитала является для неокейсианцев «оптимальной» величиной. Ежегодный прирост капитала зависит от разрыва его величины с желаемым уровнем (К0 – К).В свою очередь, прирост капитала изменяет объем инвестирования, которое изменяет размеры воспроизводства и, соответственно, увеличивает или уменьшает его отрыв от фактического уровня и т.д. Неоклассическая концепция цикла.Вплоть до недавнего времени (и даже до сих пор) неоклассики были склонны вообще отрицать закономерность регулярного повторения кризисов, объясняя их эклектическим набором внешних толчков. Суть цикла, как и у неокейнсианцев, сводится нарушению «равновесной» пропорции запас/поток, т.е. направленного капитала и объема ежегодного производства. Однако в отличие от неокейсианской теории, где равновесная пропорция желаема для экономических агентов и поэтому определяет их поведение, у неоклассиков равновесие возникает или утрачивается в ходе экономического развития в результате взаимодействия иных, более важных, более первичных, с их точки зрения, факторов. В качестве непосредственной причины накопления капитала выступает прибыль. В такой системе накопление капитала шло бы равномерно и без колебаний, если бы объем прибыли, получаемый предпринимателями, был постоянным или рос постоянными темпами. Но этого не происходит в силу изменения уровня занятости и безработицы. Увеличение объема капитала, по мнению неоклассиков, потребует увеличение занятостии, следовательно, понизит безработицу. Снижение же безработицы и увеличение ставки заработной платы, понижают норму прибыли. Инвестирование сокращается. Это приводит к относительному уменьшению величины применяемого капитала, снижению занятости, а значит, и к падению заработной платы иувеличению прибыли. Таким образом,процесс накопления набирает новую силу. |