Ответы ординатура БАКТЕРИОЛОГИЯ. Правила работы и поведения в бактериологической лаборатории общего назначения

Скачать 1.49 Mb. Скачать 1.49 Mb.

|

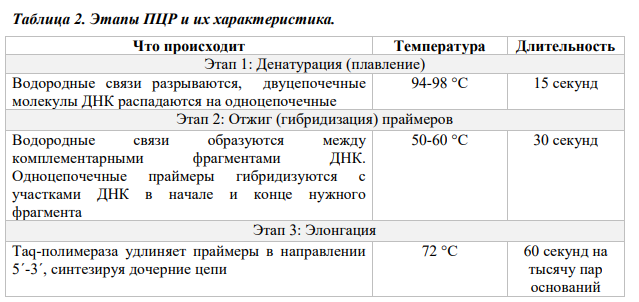

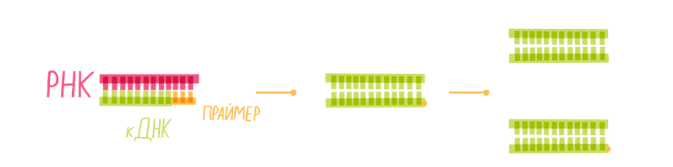

Типичная реакционная смесьАнализируемая ДНК. Это может быть как отдельный кусочек молекулы, так и плазмида, хромосома или геном клетки полностью. Для грубой оценки сойдет даже суспензия клеток. ДНК служит матрицей для многократного копирования нужного участка. Праймеры.Праймер — это искусственно синтезированная короткая цепочка нуклеотидов (15–30 штук), комплементарная выбранному участку одной из цепей анализируемой ДНК. Один из праймеров обычно соответствует началу амплифицируемого отрезка, другой — его концу, но на противоположной цепи. У праймеров, как и у любого олиго- или полинуклеотида, есть 3ˊ- и 5ˊ-концы. Нуклеотиды. А точнее, дезоксинуклеотидтрифосфаты — четыре вида «кирпичиков» для строительства цепей ДНК: дАТФ, дТТФ, дЦТФ и дГТФ. ДНК-полимераза. Фермент, строящий комплементарную матричной цепь ДНК. Он может начинать синтез только от 3ˊ-конца праймера. Обычно используют термостабильные полимеразы, изначально выделенные из термофильных бактерий и архей: Thermus aquaticus (Taq-полимераза), Pyrococcus furiosus (Pfu-полимераза) и Pyrococcus woesei (Pwo-полимераза). Первая — самая производительная, а две другие — более точные. Буфер. Раствор, содержащий различные ионы для поддержания нужного рН, соли магния, необходимые для работы полимеразы, и неионный детергент Tween-20 в сочетании с BSA (бычьим сывороточным альбумином) для предотвращения налипания компонентов реакции на стенки пробирки. В случае ГЦ-богатых матриц в смесь часто добавляют энхансер — ДМСО (диметилсульфоксид), предотвращающий нежелательные взаимодействия между комплементарными участками матрицы. Цель ПЦР — получить множество одинаковых двухцепочечных кусочков ДНК строго определенной длины (обычно не более 2–3 тысяч пар нуклеотидов, т.п.н.). Для этого проводят 20–30 циклов реакции. Каждый цикл состоит из трех этапов. Первая стадия называется денатурация или плавление. Во время этой стадии происходит разрушение водородных связей в ДНК-матрице за счет кратковременного нагревания пробирки со смесью до 94-98 °С . При этом ДНК-матрица из двуцепочечной превращается в одноцепочечную, что делает возможным присоединение праймеров к комплементарным участкам. Именно во время стадии денатурации крайне важна термостабильность фермента Taq-полимеразы. Если бы использовалась обычная термочувствительная ДНК-полимераза, то она, будучи по химической природе белком, при столь высокой температуре подвергалась бы необратимой денатурации. Для присоединения праймеров необходимо снизить температуру в среднем до 50-60 °С. Температура рассчитывается теоретически в зависимости от длины и нуклеотидного состава праймеров, а потом оптимизируется экспериментально. Процесс присоединения праймеров по краям нужного фрагмента называется отжигом или гибридизацией праймеров . Подбор оптимальной температуры для отжига праймеров очень важен. Если температура ниже оптимальной, то праймеры будут присоединяться в местах, которые не полностью им комплементарны, что приведет к амплификации неспецифических участков ДНК. В случае более высокой температуры праймеры, наоборот, с трудом будут присоединяться к ДНКматрице или не будут присоединяться вовсе. После того, как праймеры присоединились к комплементарным участкам в начале и конце фрагмента, температуру поднимают до 72 °С, поскольку эта температура оптимальна для функционирования Taq-полимеразы. Фермент начинает удлинять праймеры в обоих направлениях. Этот этап называется элонгацией. Длительность его определяется длиной фрагмента, который необходимо амплифицировать. На каждую тысячу пар нуклеотидов отводится в среднем 1 минута.  Типы ПЦР: ПЦР с обратной транскрипцией  ПЦР (и ОТ-ПЦР) в реальном времени - Этот метод еще называют qPCR (quantitative PCR, или количественная ПЦР), поскольку он позволяет не только обнаружить в пробе целевую нуклеотидную последовательность, но и измерить количество ее копий, а значит, и рассчитать, сколько же было исходной матрицы. Этой матрицей может быть как ДНК (qPCR), так и РНК (RT-qPCR). Понятно, что в последнем случае первой стадией будет обратная транскрипция. Иммуно-ПЦР в реальном времени- пробы, где ищут нужную молекулу (гормон, токсин и т.п.), помещают в специальные пробирки, материал которых обладает высокой антигенсвязывающей способностью и термостойкостью. Далее к пробам добавляют специфические антитела с «пришитыми» к ним ДНК-метками. Когда антитела присоединятся к искомым молекулам (антигенам), иммобилизованным на стенках пробирок, производят многократную промывку, чтобы удалить непрореагировавшие меченые антитела. Затем в эти же пробирки заливают смесь для qPCR (с интеркалирующим агентом или зондом), помещают их в циклер и проводят реакцию, во время которой амплифицируются ДНК-метки на антителах, связанных с антигенами. Так получают сведения не только о наличии антигенов в пробе, но и об их количестве. 16. Бактериологический метод исследования. Бактериологическое исследование − исследование, предназначенное для выделения бактерий и изучения их свойств с целью постановки микробиологического диагноза. Исследуемый материал следует брать в асептических условиях в стерильную посуду и доставлять в лабораторию возможно скорее. В случае необходимости пробы следует хранить на холоде. Методика взятия проб зависит от объекта, характера заболевания и свойств микроорганизма. Одним из распространенных приемов бактериологического исследования является бактериоскопия. Для изучения нефиксированных бактерий пользуются двумя методами: «раздавленной (между предметным и покровным стеклами) капли» и «висячей капли». Следует помнить, что препараты нефиксированных бактерий заразны. К числу важнейших элементов бактериологического исследования относятся посевы и пересевы бактериальных культур, производимые бактериальной петлей или пастеровской пипеткой. Бактериальная культура − искусственно выращиваемое на питательных средах скопление бактерий одного вида, являющихся потомками одной бактериальной клетки. Культивирование бактерий на искусственных питательных средах лежит в основе всех микробиологических исследований, позволяющих выяснить морфологические, физиологические и другие особенности бактерий. 17. Конструирование и использование питательных сред для выделения различных групп микроорганизмов. Контроль качества питательных сред. Для культивирования микроорганизмов (выращивание в искусственных условиях in vitro) необходимы особые субстраты − питательные среды. На средах микроорганизмы осуществляют все жизненные процессы (питаются, дышат, размножаются и т.д.), поэтому их еще называют «средами для культивирования». Питательные среды являются основой микробиологической работы, и их качество нередко определяет результаты всего исследования. Среды должны создавать оптимальные (наилучшие) условия для жизнедеятельности микробов. Среды должны соответствовать следующим условиям: 1) быть питательными, т.е. содержать в легко усвояемом виде все вещества, необходимые для удовлетворения пищевых и энергетических потребностей. При культивировании ряда микроорганизмов в среды вносят факторы роста − витамины, некоторые аминокислоты, которые клетка не может синтезировать; 2) иметь оптимальную концентрацию водородных ионов − рН, так как только при оптимальной реакции среды, влияющей на проницаемость оболочки, микроорганизмы могут усваивать питательные вещества. Для большинства патогенных бактерий оптимальна слабощелочная среда (рН 7,2−7,4). Исключение составляют холерный вибрион − его оптимум находится в щелочной зоне (рН 8,5−9,0) и возбудитель туберкулеза, нуждающийся в слабокислой реакции (рН 6,2−6,8). Чтобы во время роста микроорганизмов кислые или щелочные продукты их жизнедеятельности не изменили рН, среды должны обладать буферностью, т.е. содержать вещества, нейтрализующие продукты обмена; 3) быть изотоничными для микробной клетки, т.е. осмотическое давление в среде должно быть таким же, как внутри клетки. Для большинства микроорганизмов оптимальна среда, соответствующая 0,5 % раствору натрия хлорида; 4) быть стерильными 5) плотные среды должны быть влажными и иметь оптимальную для микроорганизмов консистенцию; Среды делят на простые и сложные. К первым относят мясо-пептонный бульон (МПБ), мясопептонный агар (МПА), бульон и агар Хоттингера, питательный желатин и пептонную воду. Сложные среды готовят, прибавляя к простым средам кровь, сыворотку, углеводы и другие вещества, необходимые для размножения того или иного микроорганизма. Назначение: а) основные (общеупотребительные) среды служат для культивирования большинства патогенных микробов. Это вышеупомянутые МПА, МПБ, бульон и агар Хоттингера, пептонная вода; б) специальные среды служат для выделения и выращивания микроорганизмов, не растущих на простых средах. Например, для культивирования стрептококка к средам прибавляют сахар, для пневмо- и менингококков − сыворотку крови, в) элективные (избирательные) среды служат для выделения определенного вида микробов, росту которых они благоприятствуют, задерживая или подавляя рост сопутствующих микроорганизмов. Так, соли желчных кислот, подавляя рост кишечной палочки, делают среду элективной для возбудителя брюшного тифа. Среды становятся элективными при добавлении к ним определенных антибиотиков, солей, изменении рН. Жидкие элективные среды называют средами накопления. Примером такой среды служит пептонная вода с рН 8,0. При таком рН на ней активно размножается холерный вибрион, а другие микроорганизмы не растут; г) дифференциально-диагностические среды позволяют отличить один вид микробов от другого по ферментативной активности, например среды Гисса с углеводами и индикатором. При росте микроорганизмов, расщепляющих углеводы, изменяется цвет среды; д) консервирующие среды предназначены для первичного посева и транспортировки исследуемого материала; в них предотвращается отмирание патогенных микроорганизмов и подавляется развитие сапрофитов. Пример такой среды − глицериновая смесь, используемая для сбора испражнений при исследованиях, проводимых с целью обнаружения ряда кишечных бактерий. 18. Методы идентификации микроорганизмов. Идентификация — определение (установление) видовой принадлежности микроба. В клинической бактериологической диагностике идентификацию проводят только «чистых культур» бактерий, выделенных из исследуемого материала, полученного от больного. С этой целью используют свежеприготовленные, искусственные питательные среды, предварительно разлитые в чашки Петри. Выбор питательной среды для выделения чистой культуры возбудителей имеет важнейшее значение в бактериологической диагностике. Для первичного посева обычно применяют комплекс сред, включающий среды обогащения, элективные среды, среды с повышенной питательной ценностью для трудно культивируемых микроорганизмов и дифференциально-диагностические питательные среды. При идентификации культур проводят определение их родовой и видовой принадлежности, а при необходимости и внутривидовое типирование. Результат получают по совокупности данных: 1. морфологических, основанных на выявлении характерных особенностей ультраструктуры возбудителя и их тинкториальных свойств (чаще окраска по Граму); 2. кулътуральных, основанных на выделении чистой культуры микроорганизмов на плотной питательной среде, с изучением особенностей выросших колоний; 3. биохимической активности культур. В том числе: оксидазной и каталазной активности, способности ферментировать углеводы (глюкоза, лактоза, сахароза, мальтоза, маннит и др.), образовывать индол, аммиак и сероводород, являющиеся продуктами протеолитической активности бактерий. Реже используются тесты ассимиляции азота, определение уреазной активности и активности отдельных специфических ферментов; 4. иммунологических, основанных на выявлении антигенов (АГ) возбудителя или антител (АТ) к ним. Идентификацию возбудителей по их антигенным свойствам проводят в реакциях ориентировочной агглютинации, ко-агглютинации, латексной агглютинации, преципитации или иммунофлюоресценции (прямой или непрямой). Антитела к возбудителю определяют в серологических реакциях: развернутой реакции агглютинации, непрямой агглютинации, преципитации, связывания комплемента, иммуноферментном и радиоиммунном методах и др.; 4. молекулярно- генетических, основанных на определении специфичных нуклеотидных последовательностей в цепи ДНК при помощи короткой эталонной цепи ДНК (праймера). С этой целью используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР), лигазную цепную реакцию и их модификации, метод генетических зондов, сэндвич-гибридизацию и др. 19. Методы определения количества микроорганизмов. Число клеток микроорганизмов в единице объема или массы продукта можно определить либо непосредственным их подсчетом под микроскопом, либо путем подсчета колоний, выросших на питательных средах при посеве разведений продукта, или другими методами. Кроме того, в микробиологической практике часто определяют биомассу - массу сухого вещества клеток, выраженную в граммах, выросшую в определенном объеме питательной среды. Непосредственный подсчет клеток проводят в счетных камерах, на фиксированных окрашенных мазках и на мембранных фильтрах. При непосредственном подсчете микроорганизмов под микроскопом учитывают, как живые, так и мертвые клетки, что дает завышенные результаты о числе жизнеспособных клеток в субстрате. 20. Методы индикации микроорганизмов. Основным принципом индикации и лабораторной диагностики является использование единой комплексной схемы анализа, предусматривающей на первом этапе последовательное выявление или исключение маркеров: - вирусов I-II группы патогенности; - бактерий I-II групп патогенности; - микромицетов II группы патогенности; - известных возбудителей инфекционных болезней, обусловливающих определенный синдром. На втором этапе - выделение и идентификацию культур возбудителей неустановленного систематического положения. Использование единых методов исследования при проведении индикации ПБА и лабораторной диагностики инфекционных болезней. Принцип двухэтапного исследования материала (нативного и после биологического накопления) после исключения наличия маркеров вирусов I-II группы патогенности с использованием методов экспресс-анализа, ускоренной диагностики. . Использование единой схемы передачи информации о результатах индикации. Использование для проведения лабораторных исследований диагностических препаратов, разрешенных к применению в установленном порядке, при их отсутствии - коммерческие незарегистрированные препараты, экспериментальные производственные серии. Целесообразно одновременное (параллельное) использование двух-трех методов (ПЦР и МФА; МФА и РНГА; МФА и ИФА и т.д.) для получения наиболее достоверных результатов. При отсутствии возможности использования двух методов допускается подтверждение результатов индикации с использованием препаратов разных производителей (серий) или направленных на выявление различных мишеней. Схема индикации и лабораторной диагностики В соответствии с единой схемой индикации ПБА предусмотрены следующие этапы: - прием, сортировка и регистрация проб; - первичная обработка проб и подготовка их к исследованию; - исследование проб нативного материала с помощью комплекса методов МФА, ПЦР, ИФА. 21. Нормальная микрофлора человека. Организм человека в норме содержит более 500 видов микроорганизмов (вес – 2-4 кг); среди них преобладают бактерии; вирусы, грибы и простейшие представлены значительно меньшим числом видов. Нормальная микрофлора организма человека (эумикробиоз) – это совокупность микроорганизмов всех биотопов тела человека. Количество и качественный состав микрофлоры человека меняется в течение жизни и зависит от пола, возраста, характера питания и т.д. Аутохтонная (т.е. присущая данной области) микрофлора может быть разделена на резидентную (постоянную) и транзиторную (непостоянную). На слизистых оболочках, особенно желудочно- кишечного тракта, представители нормальной микрофлоры обитают в виде двух форм- часть из них располагается в просвете (просветная), другая заключена в мукозный пристеночный матрикс, образующий биопленку (пристеночная микрофлора). С ней связана колонизационная резистентность кишечника- естественный барьер защиты кишечника (и организма в целом) от инфекционных агентов. Нормальная микрофлора кожи. Наиболее заселены микроорганизмами места, защищенные от действия света и высыхания. Наиболее постоянен состав микрофлоры в области устьев сально- волосяных фолликулов. Чаще выявляют Staphylococcus epidermidis и S.saprophyticus, грибы рода Candida, реже- дифтероиды и микрококки. Микрофлора дыхательных путей. Слизистые оболочки гортани, трахеи, бронхов и альвеолы здорового человека не содержат микроорганизмов. Основная масса микрофлоры рото- и носоглотки приходится на зеленящего стрептококка, реже выявляются нейссерии, дифтероиды и стафилококки. Микрофлора мочеполового тракта. Микробный биоценоз скуден, верхние отделы обычно стерильны. Во влагалище здоровой женщины преобладают молочнокислые палочки Додерлейна (лактобактерии), создающие кислую рН, угнетающую рост грамотрицательных бактерий и стафилококков, и дифтероиды. Микрофлора желудочно- кишечного тракта. Наиболее активно бактерии обживают желудочно- кишечный тракт. При этом колонизация осуществляется четко “по этажам”. В желудке с кислой реакцией среды и верхних отделов тонкой кишки количество микроорганизмов не превышает 1000 в мл, чаще обнаруживают лактобациллы, энтерококки, дрожжи, бифидобактерии, E.coli. Микрофлора толстого кишечника наиболее стабильна и многообразна. Это поистинне резервуар бактерий всего организма- обнаружено более 250 видов, общая биомасса микробов может достигать 1,5 кг. Доминирующей группой в норме являются бесспоровые анаэробные бактерии (бифидобактерии и бактероиды)- до 99%. Выделяют мукозную (пристеночную) и просветную микрофлору. Пристеночная микрофлора обеспечивает колонизационную резистентность кишечника, играющую важную роль в предупреждении (в норме) и в развитии (при патологии) экзо- и эндогенных инфекционных заболеваний. Нормальная микрофлора и особенно микрофлора толстого кишечника оказывает существенное влияние на организм. Основные ее функции: - защитная (антагонизм к другим, в том числе патогенным микробам); - иммуностимулирующая (антигены микроорганизмов стимулируют развитие лимфоидной ткани); - пищеварительная (прежде всего обмен холестерина и желчных кислот); - метаболическая (синтез витаминов группы В- В1,2,6,12, К, никотиновой, пантотеновой, фолиевой кислот). Существуют различные методы изучения роли нормальной микрофлоры. Гнотобионты (безмикробные животные) используются для изучения роли микроорганизмов для функционирования физиологических систем. Гнотобиологические технологии используют для лечения иммунодефицитов, ожогов. В результате разнообразных воздействий, снижающих естественную резистентность, при тяжелых инфекционных и соматических заболеваниях и особенно при нерациональном применении антибиотиков возникают дисбактериозы. Дисбактериоз- изменения количественного и качественного состава микрофлоры, главным образом кишечника. Чаще сопровождаются увеличением факультативно- анаэробной или остаточной микрофлоры (грамотрицательных палочек - кишечной палочки, протея, псевдомонад), стафилококков, грибов рода Candida. Эти микроорганизмы как правило устойчивы к антибиотикам и при подавлении нормофлоры антибиотиками и снижении естественной резистентности получают возможность беспрепятственно размножаться. Наиболее тяжелые формы дисбактериозов- стафилококковые пневмонии, колиты и сепсис, кандидомикозы, псевдомембранозный колит, вызываемый Clostridium difficile. Для лечения используют биопрепараты, восстанавливающие нормальную микрофлору- эубиотики- колибактерин (используют специальный штамм E.coli, антогонист шигелл), лактобактерин, бифидумбактерин, бификол, бактисубтил и другие, а также специальные бактериофаги. 22. Антибактериальные средства. Одним из универсальных механизмов антогонизма микроорганизмов является синтез антибиотиков, которые тормозят рост и размножение микроорганизмов (бактериостатическое действие) или убивают их (бактерицидное действие). Антибиотики- вещества, которые могут быть получены из микроорганизмов, растений, животных тканей и синтетическим путем, обладающие выраженной биологической активностью в отношении микроорганизмов. Существует ряд требований к антибиотикам, существенно ограничивающих их терапевтическое применение: - эффективность в низких концентрациях; - стабильность в организме и в различных условиях хранения; - низкая токсичность или ее отсутствие; - выраженный бактериостатический и (или) бактерицидный эффект; - отсутствие выраженных побочных эффектов; - отсутствие иммунодепрессивного воздействия. Первыми открытыми антибиотиками были пенициллин (Флеминг) и стрептомицин (Ваксман). Антибиотики могут быть разделены по происхождению, направленности и спектру действия, по механизму действия. По происхождению антибиотики могут быть: - бактериального (полимиксин, грамицидин); - актиномицетного (стрептомицин, левомицетин, эритромицин); - грибкового (пенициллин); - растительного (рафанин, фитонциды); - животного происхождения (интерфероны, лизоцим). Больше всего известно антибиотиков актиномицетного происхождения. Актиномицеты- преимущественно почвенные микроорганизмы. В условиях большого количества и разнообразия почвенных микроорганизмов их антогонизм, в том числе с помощью выработки антибиотиков- один из механизмов их выживания. По спектру действия антибиотики разделяют на: - действующие преимущественно на грамположительную микрофлору- пенициллин, эритромицин; - действующие преимущественно на грамотрицательную микрофлору- полимиксин; - широкого спектра действия ( на грам-плюс и грам-минус флору)- стрептомицин, неомицин; - противогрибковые- нистатин, амфотеррицин, леварин, низорал; - противотуберкулезные- стрептомицин, канамицин; - противоопухолевые- рифампицин; - противовирусные- интерферон, зовиракс, ацикловир. Антибиотики разделяют по механизму действия: - ингибиторы синтеза пептикогликана клеточной стенки ( пенициллин, цефалоспорин, ванкомицин, ристомицин). Действуют на имеющих клеточную стенку растущие бактерии, не действуют на L- формы, покоящиеся формы бактерий; - ингибиторы синтеза белка (стрептомицин, левомицетин, тетрациклин); - ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот, пуринов и аминокислот (налидиксовая кислота, рифампицин); - ингибиторы синтеза мембраны и цитоплазматической мембраны грибов (нистатин, полимиксин). Побочное действие антибиотиков. Для макроорганизма: - токсическое действие; - дисбактериозы; - аллергические реакции; - иммунодепрессивное действие; - эндотоксический шок. Для микроорганизмов : - формирование атипичных форм микробов; - формирование антибиотикорезистентных и антибиотикозависимых форм микроорганизмов. Биохимические и генетические механизмы лекарственной устойчивости микроорганизмов. Существует два типа лекарственной устойчивости- естественная (природная) и приобретенная (в результате мутаций, обмена R- плазмидами др.). Естественная лекарственная устойчивость является видовым признаком, чаще связана с недоступностью антибиотика к его мишени, т.е. невозможностью осуществления его механизма действия. В природных условиях, особенно в почве, микроорганизмы находятся в конкурентной борьбе за субстраты. Антибиотики- один из селективных факторов отбора. Микроорганизмы- продуценты антибиотиков защищены от синтезируемых антибиотиков генетическими механизмами (генетически детерминированная устойчивость, кодируемая в хромосоме или обусловленная наличием R- плазмид). Резистентность к антибиотикам у микробов может быть связана с негенетическими факторами (низкая метаболическая активность, переход в L- форму). Основную роль в лекарственной устойчивости принадлежит R- плазмидам, способным передаваться в другие бактерии и формировать своеобразный генофонд лекарственной устойчивости микроорганизмов. На биохимическом уровне в формировании резистентности могут участвовать различные механизмы. 1.Разрушение молекулы антибиотика (пенициллины и другие бета- лактамные антибиотики разрушаются ферментом бета- лактамазой). 2.Модификация структуры молекулы антибиотика, приводящая к утрате биологической активности ( так действуют изоферменты). 3.Изменение структуры мишеней, чувствительных к антибиотику (белков 70S рибомос- устойчивость к тетрациклинам, стрептомицину, макролидам, гираз- к хинолонам, рнк- полимераз- к рифампицину, пенициллинсвязывающих белков- транспептидаз- к бета- лактамам). 4.Образование бактериями “обходного” пути метаболизма. 5.Формирование механизмов активного выведения антибиотика из клетки. Из-за формирования антибиотикоустойчивых популяций микроорганизмов с целью эффективного лечения необходимо предварительно определять чувствительность данного антибиотика к выделенной культуре возбудителя. Основными методами определения антибиотикочувствительности бактерий in vitro является метод серийных разведений, диффузии в агар (бумажных дисков), определение способности к продукции бета- лактамазы, in vivo- на модели безмикробных животных, определение концентрации антибиотиков в крови и моче. Метод диффузии в агар с применением стандартных дисков, пропитанных различными антибиотиками в определенных концентрациях (зависят от терапевтической дозы и соотвествуют рекомендациям ВОЗ). Основан на использовании стандартных питательных сред, дисков и методов. Оценка результатов связана с существованием зависимости между размером зоны подавления роста исследуемых культур вокруг дисков и значениями минимальных подавляющих концентраций (МПК) соответствующих антибиотиков (чувствительностью микроорганизмов). Имеются специальные таблицы для оценки результатов, в соответствии с которыми культуры определяют как чувствительные, умеренно устойчивые и устойчивые (резистентные) к тестируемому антибиотику. Метод серийных разведений антибиотиков позволяет более точно определить МПК, однако из-за громоздкости применяется реже. Бета- лактамазный тест (определение способности к образованию бета- лактамаз) чаще определяют методом дисков с нитроцефином - цефалоспорином, изменяющим окраску дисков при гидролизе. Положительный тест свидетельствует о резистентности бактерий ко всем бета- лактамаза- чувствительным пенициллинам. 23. Факторы противоинфекционной защиты. Иммунитет- целостная система биологических механизмов самозащиты организма, с помощью которых он распознает и уничтожает все чужеродное (генетически отличающееся). Выделяют две основные формы иммунитета- видовой (врожденный) и приобретенный. Приобретенный иммунитет может быть естественный (результат встречи с возбудителем) и искусственный (иммунизация), активный (вырабатываемый) и пассивный (получаемый), стерильный (без наличия возбудителя) и нестерильный (существующий в присутствии возбудителя в организме), гуморальный и клеточный, системный и местный, по направленности- антибактериальный, антивирусный, антитоксический, противоопухолевый, антитрансплантационный. В основе видового иммунитета лежат различные механизмы естественной неспецифической резистентности. Среди них- кожные покровы и слизистые оболочки, нормальная микрофлора организма, фагоцитоз, воспаление, лихорадка, система комплемента, барьерные механизмы лимфоузлов, противомикробные вещества, выделительные системы организма, главная система гистосовместимости. Кожа и слизистые- первая линия защиты против возбудителей. Кроме функции механического (анатомического) барьера кожа обладает бактерицидной активностью. Слизь, лизоцим, желудочный сок, слезная жидкость, слюна, деятельность мерцательного эпителия способствует защите слизистых оболочек. Нормальная микрофлора организма препятствует колонизации организма посторонней микрофлорой (конкуренция за субстраты, различные формы антагонизма, в т.ч. выделение антибиотических веществ, изменение рН и др.). Фагоцитоз и система комплемента- вторая линия защиты организма против микроорганизмов, преодолевших поверхностные барьеры. Клеточные факторы системы видовой резистентности- фагоциты, поглощающие и разрушающие патогенные микроорганизмы и другой генетически чужеродный материал. Представлены полиморфоядерными лейкоцитами или гранулоцитами- нейтрофилами, эозинофилами и базофилами (клетками миелопоэтического ряда), а также моноцитами и тканевыми макрофагами (клетками макрофагально- моноцитарной системы). Стадии фагоцитоза. Процесс фагоцитоза (поглощения твердофазного объекта) состоит из пяти стадий. 1.Активация (усиление энергетического метаболизма). Факторами активации и хемотаксиса являются бактериальные продукты (ЛПС, пептиды), компоненты комплемента (С3 и С5), цитокины и антитела. 2.Хемотаксис. 3.Адгезия. 4.Поглощение. 5.Исход фагоцитоза. Адгезия связана с наличием ряда рецепторов на поверхности фагоцитов ( к Fc- фрагментам антител, компонентам комплемента, фибронектину), обеспечивающих прочность рецептор- опосредованных взаимодействий опсонинов, обволакивающих микроорганизмы и ограничивающих их подвижность (антитела, С3в, фибронектин). Фагоциты обладают амебоподобными псевдоподиями. При поглощении образуется фагосома с поглощенным объектом (бактерией), к ней присоединяется и сливается содержащая литические ферменты лизосома, образуется фаголизосома. Возможно три исхода фагоцитоза: - завершенный фагоцитоз; - незавершенный фагоцитоз; - процессинг антигенов. Завершенный фагоцитоз- полное переваривание микроорганизмов в клетке- фагоците. Незавершенный фагоцитоз- выживание и даже размножение микроорганизмов в фагоците. Это характерно для факультативных и особенно - облигатных внутриклеточных паразитов. К одной из важнейших функций макрофагов (наряду с хемотаксисом, фагоцитозом, секрецией биологически активных веществ) является переработка (процессинг) антигена и представление его иммунокомпетентным клеткам с участием белков главной системы гистосовместимости (МНС) класса 2. Фагоцитоз- не только уничтожение чужеродного, но и представление антигена для запуска иммунных реакций и секреции медиаторов иммунных и воспалительных реакций. Система макрофагов- центральное звено не только естественной резистентности (видового иммунитета), но и играет важную роль в приобретенном иммунитете, кооперации клеток в иммунном ответе. Воспаление как защитная реакция организма на различные повреждения тканей возникло на более высокой ступени эволюции, чем фагоцитоз и характерно для высокоорганизованных организмов, обладающих кровеносной и нервной системами. Инфекционное воспаление сопровождается различными сосудистыми и клеточными (включая фагоцитоз) реакциями, а также запуском целого ряда медиаторов воспалительных реакций (гистамина, серотонина, кининов, белков острой фазы воспаления, лейкотриенов и простагландинов, цитокинов, системы комплемента). Многие бактериальные продукты активируют клетки макрофагально- моноцитарной системы и лимфоциты, отвечающие на них выделением биологически активных продуктов- цитокинов, в частности интерлейкинов. Их можно характеризовать как медиаторы клеточных иммунных реакций. В воспалительных реакциях основную роль имеет интерлейкин-1 (ИЛ-1), стимулирующий лихорадку, повышающий проницаемость сосудов и адгезивные свойства эндотелия, активирующий фагоциты. Лихорадка. Повышение температуры тела- защитная реакция организма, ухудшающая условия для размножения многих микроорганизмов, активирует макрофаги, ускоряет кровоток и усиливает обменные процессы в организме. Барьерные функции лимфоузлов. По выражению П.Ф.Здродовского (1969) лимфоузлы- своеобразный биологический фильтр для возбудителей, переносимых с лимфой. Здесь проникшие через кожу или слизистые и занесенные током лимфы микроорганизмы задерживаются и подвергаются действию макрофагов и активированных лимфоцитов. Система комплемента- комплекс белков и гликопротеидов сыворотки крови человека и позвоночных животных (их более 20). Отдельные компоненты опосредуют процессы воспаления, опсонизацию чужеродных фрагментов для последующего фагоцитоза, участвуют наряду с макрофагами в непосредственном уничтожении микроорганизмов и других чужеродных клеток (лизис бактерий и вирусов). В условиях физиологической нормы компоненты системы комплемента находятся в неактивной форме. Известны три пути активации системы комплемента- классический, альтернативный и с использованием С1- шунта. Классический путь- каскад протеазных реакций с компонента С1q до С9, реализуется при наличии антител к соответствующему антигену. С комплексом “антиген- антитела” взаимодействует компонент С1q, затем С4, следом- С2. Образуется комплекс “антиген- антитела-С1С4С2”, с ним соединяется С3 (центральный компонент системы) и запускается цепь активации с эффекторными функциями (опсонизация и лизис бактерий, активация системы макрофагов, воспаление). Альтернативный путь реализуется при первичном контакте с возбудителем (когда еще нет антител). Он индуцируется ЛПС и другими микробными антигенами. С1, С4, С2 не участвуют, альтернативный и классический пути смыкаются на уровне С3. Система интерферонов. Интерфероны- синтезируемые различными клетками организма гликопротеиды широкого спектра биологической активности (прежде всего антивирусной), быстрый ответ организма на получение клетками неспецифического сигнала чужеродности. Существует целая система интерферонов, которые разделены на альфа, бета и гамма подтипы с выраженной гетерогенностью свойств. Противовирусное действие проявляется в способности подавлять внутриклеточное размножение ДНК- и РНК- вирусов (прежде всего в результате блокировки синтеза вирусных макромолекул). Индукцию синтеза интерферонов вызывают вирусы, бактерии, риккетсии, простейшие, синтетические соединения. Киллерные клетки. В обеспечении видового иммунитета существенную роль принадлежит Т- цитотоксическим лимфоцитам (Т- киллерам), а также главной системе гистосовместимости. Т- киллеры по представлению антигенов главной системы гистосовместимости класса 1 распознают любые чужеродные антигены (включая мутантные, например- раковые клетки), атакуют и уничтожают их. Клетки NK (natural killer- натуральные киллеры) имеют важное значение в поддержании генетического гомеостаза и противоопухолевой защите, их функции распознавания не зависят от представления антигенов МНС (major histocompatibility complex) класса 1. Системы неспецифической резистентности и видового иммунитета способствуют поддержанию структурной и функциональной целостности организма и являются основой для формирования приобретенного (специфического) иммунитета. Стыкуясь на этом, более высоком уровне, системы видового и приобретенного иммунитета образуют единую и наиболее эффективную систему самозащиты организма от всего чужеродного. Иммунная система Иммунная система- совокупность органов, тканей и клеток, обеспечивающих клеточно- генетическое постоянство организма. Принципы антигенной (генетической) чистоты основываются на распознавании “своего- чужого” и в значительной степени обусловлены системой генов и гликопротеидов (продуктов их экспрессии)- главным комплексом гистосовместимости (MHC), у человека часто называемой системой HLA (human leucocyte antigens). На лейкоцитах человека четко экспрессированы белки МНС, с помощью исследования лейкоцитов типируют антигены МНС. Органы иммунной системы. Выделяют центральные (костный мозг- кроветворный орган, вилочковая железа или тимус, лимфоидная ткань кишечника) и периферические (селезенка, лимфатические узлы, скопления лимфоидной ткани в собственном слое слизистых оболочек кишечного типа) органы иммунитета. Клетки- предшественники иммунокомпетентных клеток продуцируются костным мозгом. Некоторые потомки стволовых клеток становятся лимфоцитами. Лимфоциты подразделяют на два класса- Т и В. Предшественники Т- лимфоцитов мигрируют в тимус, где созревают в клетки, способные участвовать в иммунном ответе. У человека В- лимфоциты созревают в костном мозге. У птиц незрелые В- клетки мигрируют в сумку (бурсу) Фабрициуса, где достигают зрелости. Зрелые В- и Т- лимфоциты заселяют периферические лимфоузлы. Таким образом, центральные органы иммунной системы осуществляют образование и созревание иммунокомпетентных клеток, периферические органы обеспечивают адекватный иммунный ответ на антигенную стимуляцию- “обработку” антигена, его распознавание и клональную пролиферацию лимфоцитов- антиген- зависимую дифференцировку. 24. Систематика бактерий. Систематика- распределение микроорганизмов в соответствии с их происхождением и биологическим сходством. Систематика занимается всесторонним описанием видов организмов, выяснением степени родственных отношений между ними и объединением их в различные по уровню родства классификационные единицы- таксоны. Основные вопросы, решаемые при систематике (три аспекта, три кита систематики)- классификация, идентификация и номенклатура. Классификация. Классификация - распределение (объединение) организмов в соответствии с их общими свойствами (сходными генотипическими и фентипическими признаками) по различным таксонам. Таксономия- наука о методах и принципах распределения (классификации) организмов в соответствии с их иерархией. Наиболее часто используют следующие таксономические единицы (таксоны)- штамм, вид, род. Последующие более крупные таксоны- семейство, порядок, класс. В современном представлении вид в микробиологии- совокупность микроорганизмов, имеющих общее эволюционное происхождение, близкий генотип (высокую степень генетической гомологии, как правило более 60% и максимально близкие фенотипические характеристики. Нумерическая (численная) таксономия основывается на использовании максимального количества сопоставляемых признаков и математическом учете степени соответствия. Большое число сравниваемых фенотипических признаков и принцип их равной значимости затрудняло классификацию. При изучении, идентификации и классификации микроорганизмов чаще всего изучают следующие (гено- и фенотипические) характеристики: 1.Морфологические- форма, величина, особенности взаиморасположения, структура. 2.Тинкториальные- отношение к различным красителям (характер окрашивания), прежде всего к окраске по Граму. По этому признаку все микроорганизмы делят на грамположительные и грамотрицательные. Морфологические свойства и отношение к окраске по Граму позволяют как правило отнести изучаемый микроорганизм к крупным таксонам- семейству, роду. 3.Культуральные- характер роста микроорганизма на питательных средах. 4.Биохимические- способность ферментировать различные субстраты (углеводы, белки и аминокислоты и др.), образовывать в процессе жизнедеятельности различные биохимические продукты за счет активности различных ферментных систем и особенностей обмена веществ. 5.Антигенные- зависят преимущественно от химического состава и строения клеточной стенки, наличия жгутиков, капсулы, распознаются по способности макроорганизма (хозяина) вырабатывать антитела и другие формы иммунного ответа, выявляются в иммунологических реакциях. 6.Физиологические- способы углеводного (аутотрофы, гетеротрофы), азотного (аминоавтотрофы, аминогетеротрофы) и других видов питания, тип дыхания (аэробы, микроаэрофилы, факультативные анаэробы, строгие анаэробы). 7.Подвижность и типы движения. 8.Способность к спорообразованию, характер спор. 9.Чувствительность к бактериофагам, фаготипирование. 10.Химический состав клеточных стенок- основные сахара и аминокислоты, липидный и жинокислотный состав. 11.Белковый спектр (полипептидный профиль). 12.Чувствительность к антибиотикам и другим лекарственным препаратам. 13.Генотипические (использование методов геносистематики). Идентификация. Основные фено- и генотипические характеристики, используемые для классификации микроорганизмов, используются и для идентификации, т.е. установления их таксономического положения и прежде всего видовой принадлежности- наиболее важного аспекта микробиологической диагностики инфекционных заболеваний. Идентификация осуществляется на основе изучения фено- и генотипических характеристик изучаемого инфекционного агента и сравнения их с характеристиками известных видов. При этой работе часто применяют эталонные штаммы микроорганизмов, стандартные антигены и иммунные сыворотки к известным прототипным микроорганизмам. У патогенных микроорганизмов чаще изучают морфологические, тинкториальные, культуральные, биохимические и антигенные свойства. Номенклатура. Номенклатура - название микроорганизмов в соответствии с международными правилами. Для обозначения видов бактерий используют бинарную латинскую номенклатуру род/вид, состоящую из названия рода (пишется с заглавной буквы) и вида (со строчной буквы). Примеры- Shigella flexneri, Rickettsia sibirica. В микробиологии часто используется и ряд других терминов для характеристики микроорганизмов. Штамм- любой конкретный образец (изолят) данного вида. Штаммы одного вида, различающиеся по антигенным характеристикам, называют серотипами (серовариантами- сокращенно сероварами), по чувствительности к специфическим фагам- фаготипами, биохимическим свойствам- хемоварами, по биологическим свойствам- биоварами и т.д. Колония- видимая изолированная структура при размножении бактерий на плотных питательных средах, может развиваться из одной или нескольких родительских клеток. Если колония развилась из одной родительской клетки, то потомство называется клон. Культура- вся совокупность микроорганизмов одного вида, выросших на плотной или жидкой питательной среде. Основной принцип бактериологической работы- выделение и изучение свойств только чистых (однородных, без примеси посторонней микрофлоры) культур. 25. Ультраструктура бактериальной клетки. Обязательными органоидами являются: ядерный аппарат, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана. Необязательными (второстепенными) структурными элементами являются: клеточная стенка, капсула, споры, пили, жгутики. 1.В центре бактериальной клетки находится нуклеоид- ядерное образование, представленное чаще всего одной хромосомой кольцевидной формы. Состоит из двухцепочечной нити ДНК. Нуклеоид не отделен от цитоплазмы ядерной мембраной. 2.Цитоплазма- сложная коллоидная система, содержащая различные включения метаболического происхождения (зерна волютина, гликогена, гранулезы и др.), рибосомы и другие элементы белоксинтезирующей системы, плазмиды (вненуклеоидное ДНК), мезосомы (образуются в результате инвагинации цитоплазматической мембраны в цитоплазму, участвуют в энергетическом обмене, спорообразовании, формировании межклеточной перегородки при делении). 3.Цитоплазматическая мембрана ограничивает с наружной стороны цитоплазму, имеет трехслойное строение и выполняет ряд важнейших функций- барьерную (создает и поддерживает осмотическое давление), энергетическую (содержит многие ферментные системы- дыхательные, окислительно- восстановительные, осуществляет перенос электронов), транспортную (перенос различных веществ в клетку и из клетки). 4.Клеточная стенка- присуща большинству бактерий (кроме микоплазм, ахолеплазм и некоторых других не имеющих истинной клеточной стенки микроорганизмов). Она обладает рядом функций, прежде всего обеспечивает механическую защиту и постоянную форму клеток, с ее наличием в значительной степени связаны антигенные свойства бактерий. В составе - два основных слоя, из которых наружный- более пластичный, внутренний- ригидный. Основное химическое соединение клеточной стенки, которое специфично только для бактерий- пептидогликан (муреиновые кислоты). От структуры и химического состава клеточной стенки бактерий зависит важный для систематики признак бактерий- отношение к окраске по Граму. В соответствии с ним выделяют две большие группы- грамположительные (“грам+”) и грамотрицательные (“грам - “) бактерии. Стенка грамположительных бактерий после окраски по Граму сохраняет комплекс йода с генциановым фиолетовым (окрашены в сине- фиолетовый цвет), грамотрицательные бактерии теряют этот комплекс и соответствующий цвет после обработки и окрашены в розовый цвет за счет докрашивания фуксином. Особенности клеточной стенки грамположительных бактерий. Мощная, толстая, несложно организованная клеточная стенка, в составе которой преобладают пептидогликан и тейхоевые кислоты, нет липополисахаридов (ЛПС), часто нет диаминопимелиновой кислоты. Особенности клеточной стенки грамотрицательных бактерий. Клеточная стенка значительно тоньше, чем у грамположительных бактерий, содержит ЛПС, липопротеины, фосфолипиды, диаминопимелиновую кислоту. Устроена более сложно- имеется внешняя мембрана, поэтому клеточная стенка трехслойная. При обработке грамположительных бактерий ферментами, разрушающими пептидогликан, возникают полностью лишенные клеточной стенки структуры- протопласты. Обработка грамотрицательных бактерий лизоцимом разрушает только слой пептидогликана, не разрушая полностью внешней мембраны; такие структуры называют сферопластами. Протопласты и сферопласты имеют сферическую форму (это свойство связано с осмотическим давлением и характерно для всех безклеточных форм бактерий). L- формы бактерий. Под действием ряда факторов, неблагоприятно действующих на бактериальную клетку (антибиотики, ферменты, антитела и др.), происходит L- трансформация бактерий, приводящая к постоянной или временной утрате клеточной стенки. L- трансформация является не только формой изменчивости, но и приспособления бактерий к неблагоприятным условиям существования. К поверхностным структурам бактерий (необязательным, как и клеточная стенка), относятся капсула, жгутики, микроворсинки. Капсула или слизистый слой окружает оболочку ряда бактерий. Выделяют микрокапсулу, выявляемую при электронной микроскопии в виде слоя микрофибрилл, и макрокапсулу, обнаруживаемую при световой микроскопии. Капсула является защитной структурой (прежде всего от высыхания), у ряда микробов- фактором патогенности, препятствует фагоцитозу, ингибирует первые этапы защитных реакций- распознавание и поглощение. Капсула чаще состоит из полисахаридов (наиболее распространенная окраска- по Гинсу), реже- из полипептидов. Жгутики. Подвижные бактерии могут быть скользящие (передвигаются по твердой поверхности в результате волнообразных сокращений) или плавающие, передвигающиеся за счет нитевидных спирально изогнутых белковых (флагеллиновых по химическому составу) образований- жгутиков. По расположению и количеству жгутиков выделяют ряд форм бактерий. 1.Монотрихи- имеют один полярный жгутик. 2.Лофотрихи- имеют полярно расположенный пучок жгутиков. 3.Амфитрихи- имеют жгутики по диаметрально противоположным полюсам. 4.Перитрихи- имеют жгутики по всему периметру бактериальной клетки. Способность к целенаправленному движению (хемотаксис, аэротаксис, фототаксис) у бактерий генетически детерминирована. Фимбрии или реснички - короткие нити, в большом количестве окружающую бактериальную клетку, с помощью которых бактерии прикрепляются к субстратам (например, к поверхности слизистых оболочек). Таким образом, фимбрии являются факторами адгезии и колонизации. F- пили (фактор фертильности) - аппарат конъюгации бактерий, встречаются в небольшом количестве в виде тонких белковых ворсинок. Эндоспоры и спорообразование. Спорообразование- способ сохранения определенных видов бактерий в неблагоприятных условиях среды. Эндоспоры образуются в цитоплазме, представляют собой клетки с низкой метаболической активностью и высокой устойчивостью (резистентностью) к высушиванию, действию химических факторов, высокой температуры и других неблагоплиятных факторов окружающей среды. При световой микроскопии часто используют метод выявления спор по Ожешко. Высокая резистентность связана с большим содержанием кальциевой соли дипиколиновой кислоты в оболочке спор. Расположение и размеры спор у различных микроорганизмов отличается, что имеет дифференциально- диагностическое (таксономическое) значение. Основные фазы “жизненного цикла” спор- споруляция (включает подготовительную стадию, стадию предспоры, образования оболочки, созревания и покоя) и прорастание, заканчивающееся образованием вегетативной формы. Процесс спорообразования генетически обусловлен. Некультивируемые формы бактерий. У многих видов грамотрицательных бактерий, не образующих спор, существует особое приспособительное состояние- некультивируемые формы. Они обладают низкой метаболической активностью и активно не размножаются, т.е. не образуют колоний на плотных питательных средах, при посевах не выявляются. Обладают высокой устойчивостью и могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких лет. Не выявляются классическими бактериологическими методами, обнаруживаются только при помощи генетических методов ( полимеразной цепной реакции- ПЦР). Морфология бактерий. Прокариоты отличаются от эукариот по ряду основных признаков. 1.Отсутствие истинного дифференцированного ядра (ядерной мембраны). 2.Отсутствие развитой эндоплазматической сети, аппарата Гольджи. 3.Отсутствие митохондрий, хлоропластов, лизосом. 4.Неспособность к эндоцитозу (захвату частиц пищи). 5.Клеточное деление не связано с циклическими изменениями строения клетки. 6. Значительно меньшие размеры (как правило). Большая часть бактерий имеет размеры 0,5- 0,8 микрометров (мкм) х 2- 3 мкм. По форме выделяют следующие основные группы микроорганизмов. 1.Шаровидные или кокки ( с греч.- зерно). 2.Палочковидные. 3.Извитые. 4.Нитевидные. Кокковидные бактерии (кокки) по характеру взаиморасположения после деления подразделяются на ряд вариантов. 1.Микрококки. Клетки расположены в одиночку. Входят в состав нормальной микрофлоры, находятся во внешней среде. Заболеваний у людей не вызывают. 2.Диплококки. Деление этих микроорганизмов происходит в одной плоскости, образуются пары клеток. Среди диплококков много патогенных микроорганизмов- гонококк, менингококк, пневмококк. 3.Стрептококки. Деление осуществляется в одной плоскости, размножающиеся клетки сохраняют связь (не расходятся), образуя цепочки. Много патогенных микроорганизмов- возбудители ангин, скарлатины, гнойных воспалительных процессов. 4.Тетракокки. Деление в двух взаимоперпендикулярных плоскостях с образованием тетрад (т.е. по четыре клетки). Медицинского значения не имеют. 5.Сарцины. Деление в трех взаимоперпендикулярных плоскостях, образуя тюки (пакеты) из 8, 16 и большего количества клеток. Часто обнаруживают в воздухе. 6.Стафилококки (от лат.- гроздь винограда). Делятся беспорядочно в различных плоскостях, образуя скопления, напоминающие грозди винограда. Вызывают многочисленные болезни, прежде всего гнойно- воспалительные. Палочковидные формы микроорганизмов. 1.Бактерии- палочки, не образующие спор. 2.Бациллы- аэробные спорообразующие микробы. Диаметр споры обычно не превышает размера (“ширины”) клетки (эндоспоры). 3.Клостридии- анаэробные спорообразующие микробы. Диаметр споры больше поперечника (диаметра) вегетативной клетки, в связи с чем клетка напоминает веретено или теннисную ракетку. Извитые формы микроорганизмов. 1.Вибрионы и кампилобактерии- имеют один изгиб, могут быть в форме запятой, короткого завитка. 2.Спириллы- имеют 2- 3 завитка. 3.Спирохеты- имеют различное число завитков, аксостиль- совокупность фибрилл, специфический для различных представителей характер движения и особенности строения (особенно концевых участков). Из большого числа спирохет наибольшее медицинское значение имеют представители трех родов- Borrelia, Treponema, Leptospira. 26. Физиология бактерий: дыхание. Сущность процесса дыхания бактерий заключается в совокупности биохимических реакций, в ходе которых идет образование АТФ, без которого невозможен процесс метаболизма, протекающего с затратой энергии. АТФ является универсальным переносчиком химической энергии между процессами, выделяющими энергию, и реакциями, их использующими. При дыхании — процессе биологического окисления бактерий — потребляются те же соединения, что и на построение отдельных структурных компонентов клетки, но в первую очередь — сахара, спирты, органические кислоты, жиры и т. д. Большая часть бактерий использует в процессе дыхания свободный кислород. Такие микроорганизмы получили название |