Ответы ординатура БАКТЕРИОЛОГИЯ. Правила работы и поведения в бактериологической лаборатории общего назначения

Скачать 1.49 Mb. Скачать 1.49 Mb.

|

|

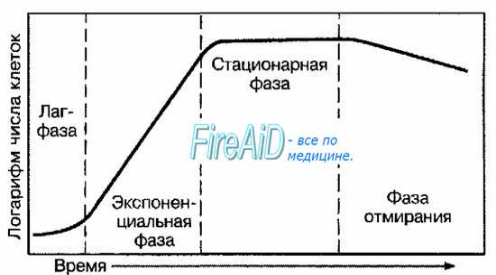

аэробные (от аег — воздух). Аэробный тип дыхания характеризуется тем, что окисление органических соединений происходит при участии кислорода воздуха с освобождением большого количества калорий. Молекулярный кислород выполняет роль акцептора водорода, образующегося при аэробном расщеплении этих соединений. Процесс анаэробного дыхания микробов заключается в том, что бактерии получают энергию при окислительно-восстановительных реакциях, при которых акцептором водорода является не кислород, а неорганические соединения — нитрат или сульфат. Многие бактерии могут существовать в аэробных и анаэробных условиях. Такие микроорганизмы получили название факультативных (необязательных) анаэробов. Например, стафилококки, кишечная палочка и другие факультативные анаэробы имеют полный набор дыхательных ферментов, обеспечивающих им существование как в кислородной, так и в бескислородной среде. Факультативные анаэробы обладают так называемым нитратным дыханием, так как образующийся при окислении органических соединений нитрат (акцептор водорода) восстанавливается до молекулярного азота и аммиака. Обязательные анаэробы Облигатные (обязательные) анаэробы могут существовать лишь в строго анаэробных условиях. Среди патогенных — это возбудители столбняка, газовой гангрены, ботулизма. Облигатные анаэробы при окислении органических соединений образуют сульфат, который восстанавливается до сероводорода, поэтому облигатное дыхание называют еще сульфатным. Для нейтрализации токсичных форм кислорода микроорганизмы, способные существовать в его атмосфере, имеют защитные механизмы. У облигатных аэробов и факультативных анаэробов накоплению закисного радикала О2- препятствует фермент супероксиддисмутаза, расщепляющая закисный радикал на перекись водорода и молекулярный кислород. Перекись водорода у этих бактерий разлагается каталазой на воду и молекулярный кислород. В присутствии кислорода рост облигатных анаэробов прекращается. Это связано с тем, что жизнь в аэробных условиях приводит к тому, что конечным продуктом окисления органических соединений оказывается перекись водорода, а поскольку анаэробы не продуцируют фермент каталазу, расщепляющую перекись водорода, то она накапливается и оказывает токсическое действие на анаэробные бактерии. При выращивании анаэробов в лабораторных условиях используют специальные приборы — анаэростаты, из которых кислород воздуха удаляется или заменяется другим инертным газом. Бескислородные условия можно создать также кипячением среды или химическими веществами, активно поглощающими кислород из пространства, куда помещены чашки и пробирки с посевами. Образование энергии (АТФ) наблюдается также при процессах брожения, осуществляемых разнообразными микроорганизмами. Особенность брожения заключается в том, что органические соединения одновременно служат как донаторами электронов (при их окислении), так и акцепторами (при их восстановлении). Брожение происходит в отсутствие кислорода, в строго анаэробных условиях. Основными соединениями брожения являются углеводы. В зависимости от участия определенного микроба и от конечных продуктов расщепления углеводов различают спиртовое, молочнокислое, уксуснокислое, маслянокислое и другие виды брожения. Спиртовое брожение встречается, в основном, у дрожжей. Конечными продуктами являются этанол и СО2. Сбраживание глюкозы происходит в анаэробных условиях. При доступе кислорода процесс брожения ослабевает, на смену ему приходит дыхание. Подавление спиртового брожения кислородом называется эффектом Пастера. Спиртовое брожение используется в пищевой промышленности : хлебопекарной, виноделии. Молочнокислое брожение. Различают два типа: гомоферментативное и гетероферментативное. При гомоферментативном типе расщепление глюкозы происходит гликолитическим распадом (ФДФ-путь) Водород от восстановленного НАД передается на пируват при помощи лактатдегидрогеназы, при этом образуется молочная кислота. Гомоферментативное брожение происходит у S.pyogenes, E.faecalis, S.salivarius у некоторых видов рода Lactobacillus. Гетероферментативное молочнокислое брожение присутствует у бактерий, у которых отсутствуют ферменты ФДФ-пути : альдолаза и триозофосфатизомераза. Расщепление глюкозы происходит с образованием фосфоглицеринового альдегида (ПФ-путь), который превращается в пируват по ФДФ-пути и в последующем восстанавливается в лактат. Дополнительными продуктами этого типа брожения являются также этанол, уксусная кислота. Гетероферментативное молочнокислое брожение встречается у представителей родов Lactobacillus и Bifidobacterium. Муравьинокислое (смешанное) брожение встречается у представителей семейств Enterobacteriaceae, Vibrionaceae. В зависимости от продуктов брожения, различают два типа процессов: Расщепление пирувата с образованием ацетилкофермента А и муравьиной кислоты, которая в свою очередь, может расщепляться на двуокись углерода и молекулярный водород. Другими продуктами брожения, образующимися через цепь реакций, являются этанол, янтарная и молочная кислота. Сильное кислотообразование можно выявить реакцией с индикатором метил-рот, который меняет окраску в сильно кислой среде. Образуется целый ряд кислот, однако главным продуктом брожения являются ацетоин и 2,3-бутандиол. Ацетоин образуется из двух молекул пирувата с последующим двукратным декарбоксилированием. При последующем восстановлении ацетоина образуется 2,3-бутандиол. Эти вещества при взаимодействии с а-нафтолом в щелочной среде вызывают образование окраски бурого цвета, что выявляется реакцией Фогеса-Проскауэра, используемой при идентификации бактерий. Маслянокислое брожение. Масляная кислота, бутанол,ацетон,изопропанол и ряд других органических кислот, в часности уксусная, капроновая, валерьяновая, пальмитиновая, являются продуктами сбраживания углеводов сахаролитическими строгими анаэробами. Аэротолерантные микроорганизмы не используют кислород для получения энергии, но могут существовать в его атмосфере. К этой группе относятся молочно-кислые бактерии, получающие энергию гетероферментативным молочнокислым брожением. Микроаэрофилы - нуждаются в пониженной концентрации кислорода, культивируют в атмосфере 5% СО2 в специальных СО2-инкубаторах, либо посевы помещают в эксикаторы, в которых устанавливают горящую свечу. 27. Физиология бактерий: размножение, питание. Размножениие. Размножение бактерий – процесс, обеспечивающий увеличение числа особей в популяции. Бактерии характеризуются высокой скоростью размножения. Бактерии размножаются поперечным бинарным делением, при котором из одной материнской клетки образуются две одинаковые дочерние. Процесс деления бактериальной клетки начинается с репликации хромосомной ДНК. В точке прикрепления хромосомы к цитоплазматической мембране (точке-репликаторе) действует белок-инициатор, который вызывает разрыв кольца хромосомы, и далее идет деспирализация ее нитей. Нити раскручиваются, и вторая нить прикрепляется к цитоплазматической мембране в точке-прорепликаторе, которая диаметрально противоположна точке-репликатору. За счет ДНК-полимераз по матрице каждой нити достраивается точная ее копия. Удвоение генетического материала – сигнал для удвоения числа органелл. В септальных мезосомах идет построение перегородки, делящей клетку пополам. Двухнитевая ДНК спирализуется, скручивается в кольцо в точке прикрепления к цитоплазматической мембране. Это является сигналом для расхождения клеток по септе. Образуются две дочерние особи. Размножение бактерий определяется временем генерации. Это период, в течение которого осуществляется деление клетки. Продолжительность генерации зависит от вида бактерий, возраста, состава питательной среды, температуры и др. Фазы размножение бактериальной клетки на жидкой питательной среде: 1) начальная стационарная фаза; то количество бактерий, которое попало в питательную среду и в ней находится; 2) лаг-фаза (фаза покоя); продолжительность – 3–4 ч, происходит адаптация бактерий к питательной среде, начинается активный рост клеток, но активного размножения еще нет; в это время увеличивается количество белка, РНК; 3) фаза логарифмического размножения; активно идут процессы размножения клеток в популяции, размножение преобладает над гибелью; 4) максимальная стационарная фаза; бактерии достигают максимальной концентрации, т. е. максимального количества жизнеспособных особей в популяции; количество погибших бактерий равно количеству образующихся; дальнейшего увеличения числа особей не происходит; 5) фаза ускоренной гибели; процессы гибели преобладают над процессом размножения, так как истощаются питательные субстраты в среде. Накапливаются токсические продукты, продукты метаболизма. Этой фазы можно избежать, если использовать метод проточного культивирования: из питательной среды постоянно удаляются продукты метаболизма и восполняются питательные вещества.  Питание. Своеобразие процесса питания бактерий состоит в том, что поступление питательных веществ в клетку происходит по всей поверхности, которая очень велика по сравнению с общей величиной бактерии. Второй особенностью является необыкновенная быстрота метаболических процессов третьей — высокая адаптация к меняющимся условиям среды. Типы питания. Разнообразие условий существования микробов обусловливает различные типы питания. Они определяются на основании усвоения двух из четырех необходимых органогенов — углевода и азота. Источником водорода и кислорода служит вода. По усвоению углерода бактерии можно разделить на два типа: аутотрофы (литотрофы) гетеротрофы. (органотрофы) Аутотрофы (от autos — сам, trophe — пища) способны получать углерод из неорганических соединений и даже из углекислоты. Энергию, необходимую для синтеза органических веществ, аутотрофы получают при окислении минеральных соединений. К аутотрофным бактериям относятся нитрифицирующие (находящиеся в почве), серобактерии (живущие в теплых источниках с содержанием сероводорода), железобактерии (размножающиеся в воде с закисным железом) и др. Гетеротроф ы (от heteros— другой, trophe — пища) используют в качестве источника углерода органические соединения. Универсальным источником углерода служат различные углеводы (их часто добавляют в питательные среды), белки и др. Гетеротрофы играют значительную роль в уничтожении различных мертвых органических остатков. Такие бактерии называются сапрофитами (от sapros — гнилой, phyton — растение). Микробы, способные существовать за счет органических соединений организма животных и в клетках растений, получили название паразитических (parasitos — нахлебник). Среди патогенных микроорганизмов выделяют так называемые облигатные паразиты, которые способны жить только в живых клетках или тканях. К таким микробам относятся риккетсии, вирусы и некоторые простейшие. По способности усваивать азот бактерии делятся также на две группы: аминоаутотрофы (аминолитотрофы) аминогетеротрофы. (аминоорганотрофы) Аминоаутотрофы используют молекулярный азот воздуха. Бактерии этой группы — азотфиксирующие почвенные и клубеньковые бактерии — единственные живые существа, усваивающие свободный азот, принимают активное участие в круговороте азота в природе. Аминогетеротрофы получают азот из органических соединений — сложных белков. К аминогетеротрофам относятся все патогенные микроорганизмы и большинство сапрофитов. По источникам энергии различают фототрофы — бактерии, для которых источником энергии является солнечный свет, хемотрофы — бактерии, которые получают энергию за счет химического окисления веществ. В зависимости от окисляемого субстрата среди хемотрофных организмов выделяют хемолитотрофы и хемоорганотрофы . Однако далеко не все соединения, которые необходимы бактериям в биологических процессах, клетка может синтезировать сама. При составлении питательных сред необходимо добавлять вещества, получившие название факторов роста. Это различные витамины, аминокислоты (без которых невозможен синтез белка), пиридиновые и пиримидиновые основания (предшественники нуклеиновых кислот) и др. Микроорганизмы, нуждающиеся в каком-то одном или нескольких факторах роста, называются ауксотрофными в отличие от прототрофных бактерий, которые в данных соединениях не нуждаются и способны сами их синтезировать. Механизм питания бактерий Поступление в бактериальную клетку питательных веществ представляет собой сложный физико-химический процесс, которому способствует ряд факторов: разница в концентрации веществ, величина молекул, их растворимость в воде или липидах, рН среды, проницаемость клеточных мембран и т. д. В проникновении питательных веществ в клетку различают четыре возможных механизма. Наиболее простой способ — пассивная диффузия, при которой поступление вещества в клетку происходит из-за различия градиента концентрации (разницы концентрации по обе стороны цитоплазматической мембраны). Решающее значение имеет величина молекулы. Очевидно, в мембране есть участки, через которые и возможно проникновение веществ небольших размеров. Одним из таких соединений является вода. Большинство питательных веществ попадает в бактериальную клетку против градиента концентрации, поэтому в таком процессе должны принимать участие ферменты и может расходоваться энергия. Одним из таких механизмов является облегченная диффузия, которая происходит при большей концентрации вещества вне клетки, чем внутри. Облегченная диффузия — процесс специфический и осуществляется особыми мембранными белками, переносчиками, получившими название п е р м е а з, так как они выполняют функцию ферментов и обладают специфичностью. Они связывают молекулу вещества, переносят в неизмененном виде к внутренней поверхности цитоплазматической мембраны и высвобождают в цитоплазму. Так как перемещение вещества происходит от более высокой концентрации к более низкой, этот процесс протекает без затраты энергии. Третий возможный механизм транспорта веществ поучил название активного переноса. Этот процесс наблюдается при низких концентрациях субстрата в окружающей среде и перенос растворенных веществ также в неизмененном виде осуществляется против градиента концентрации. В активном переносе веществ участвуют пермеазы. Поскольку концентрация вещества в клетке может в несколько тысяч раз превышать ее во внешней среде, активный перенос обязательно сопровождается затратой энергии. Расходуется аденозинтрифосфат (АТФ), накапливаемый бактериальной клеткой при окислительно-восстановительных процессах. при четвертом возможном механизме переноса питательных веществ наблюдается транслокация радикалов — активный перенос химически измененных молекул, которые в целом виде не способны проходить через мембрану. В переносе радикалов участвуют пермеазы. Синтезируемые в бактериальных клетках соединения выходят из них тремя путями: Фосфотрансферазная реакция. Происходит при фосфорилировании переносимой молекуды. Контрансляционная секреция. В этом случае синтезируемые молекулы должны иметь особую лидирующую последовательность аминокислот, чтобы прикрепиться к мембране и сформировать канал, через который молекулы белка смогут выйти в окружающую среду. Таким образом выходят из клетки соответствующих бактерий токсины столбняка, дифтерии и др. молекулы. Почкование мембраны. Молекулы, образующиеся в клетке, окружаются мембранным пузырьком, который отшнуровывается в окружающую среду. Ферменты бактерий. В бактериальной клетке происходят многочисленные реакции, как биосинтетические, направленные на синтез соединений, необходимых для организации структуры бактерии, так и производящие энергию, процессы ассимиляции и диссимиляции. Все эти реакции катализируются соответствующими ферментами. Ферменты являются белками и обладают специфичностью при распознавании соответствующего вещества и последующем превращении его. Большая часть ферментов связана с определенными структурами бактериальной клетки. Так, в цитоплазматической мембране находятся окислительно-восстановительные ферменты, которым принадлежит основная роль в дыхании клетки, ферменты, обеспечивающие доставку питательных веществ, и др. Ферменты, связанные с делением клетки, обнаруживаются в мезосомах, клеточной стенке, в месте образования перегородки. У бактерий по характеру вызываемых ими превращений обнаруживаются следующие основные группы ферментов: г и д р о л а з ы, вызывающие расщепление протеинов, углеводов, липидов путем присоединения молекул воды; оксидоредуктазы, катализирующие окислительно-восстановительные реакции; трансфера з ы, осуществляющие перенос отдельных атомов, от молекулы к молекуле; л и а з ы, отщепляющие химические группы негидролитическим путем; изомеразы, участвующие в углеводном обмене; л и г а з ы, способствующие биосинтетическим реакциям клетки. Ферменты бактерий классифицируются на экзоферменты и эндоферменты. Экзоферменты выделяются бактериальной клеткой в окружающую среду для внеклеточного переваривания. Этот процесс осуществляется с помощью гидролаз, которые расщепляют макромолекулы питательных веществ до простых соединений — глюкозы, аминокислот, жирных кислот. Такие соединения могут свободно проходить через оболочку клетки и с помощью пермеаз передаваться в цитоплазму клетки для участия в метаболизме, являясь источниками углерода и энергии. Некоторые экзоферменты выполняют защитную функцию, например, пенициллиназа, выделяемая многими бактериями, делает клетку недосягаемой для антибиотика — пенициллина. |