ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО. Программа психологопедагогической диагностики детей младшего школьного возраста

Скачать 321.14 Kb. Скачать 321.14 Kb.

|

|

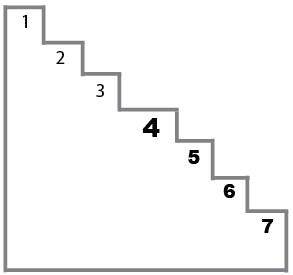

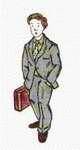

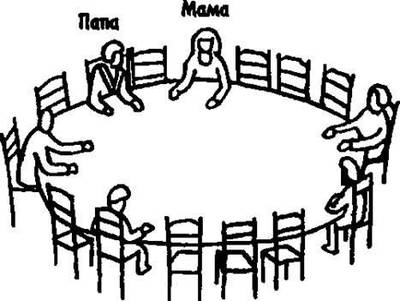

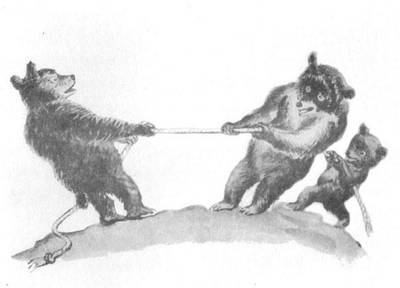

Диагностика становления самосознания младшего школьника Самосознание — сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов и мира вообще; это осознание человеком своего общественного статуса и своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий. Школа и семья — внешние факторы развития самосознания. Одним из значимых компонентов самосознания является самооценка. Самооценка — это представление человека о важности своей личной деятельности в обществе и оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто. Становление самооценки младшего школьника сопряжено с социальной ситуацией развития в данном возрасте «ребенок-учитель». Поэтому оценивание как других, так и себя у младшего школьника опосредовано оценкой прежде всего учителя. На становление самооценки непосредственно влияет школьная оценка. Школьная успеваемость — важный критерий оценки ребенка как личности со стороны взрослых и сверстников. Статус отличника или неуспевающего влияет на самооценку ребенка, его самоуважение, самопринятия, уровень притязания. Становление самооценки зависит от стиля семейного воспитания, принятых в семье ценностей. Отношение ребенка к себе как ученику, школьнику в значительной мере определяется семейными ценностями. Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка — то, на что он претендует в учебной деятельности и отношениях. Развивается рефлексия — способность ребенка взглянуть на себя чужими глазами, со стороны, а также самонаблюдение и соотнесение своих действий и поступков в общечеловеческими нормами. В 1 классе неудачи в учении ребенок приписывает внешним обстоятельствам, к 4 классу осознает, что причина неудач может скрываться во внутренних особенностях личности его самого. Методика «лесенка» предназначена для выявления системы представлений ребенка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой.  Рис. 25. Фрагмент методики «лесенка» Ребенку предлагается бланк с нарисованной лесенкой, на которой необходимо расположить себя на определенной ступеньке. Проективный компонент диагностики заложен в методике «Шкала Т. В. Дембо–С. Я. Рубинштейн». Основное назначение методики заключается в изучении самооценок личности по заданным характеристикам. Ребенку предлагается несколько горизонтальных линий в 10 см, каждая линия представляет собой шкалу оценивания здоровья, ума, счастья, самой личности. Слева находятся самые волевые, самые умные, самые здоровые, добрые, самые счастливые, самые общительные, самые хорошие, самые способные, самые смелые люди. Справа — наоборот, безвольные, глупые и т.д. Ребенок должен отметить знаком «х» на линии место, где он находится. Одним из основных компонентов личности является осознание «Я» — идентичности, т.е. ощущение своей целостности и непрерывности во времени, а также понимание, что другие люди также признают это. Идентичность характеризует именно то, что остается постоянным, несмотря на все изменения и развитие данного человека на протяжении его жизни. Идентичность — это актуальное состояние, текущее переживание Я-целостности на срезе жизненного пути, тогда как идентификация — процесс его формирования. Обстоятельства, жизненный опыт, цели и результаты деятельности в той или иной степени формируют эго-идентичность человека. Э. Эриксон, один из основоположников так называемой эгопсихологии, выделял три формы идентичности: Внешне обусловленная. Она создается под влиянием условий, которые отдельный человек не выбирает. Это принадлежность человека к мужскому или женскому полу, к возрастной группе, к определенной расе, месту проживания, национальности и социоэкономическому слою. Эти факторы, противостоять которым очень трудно, определяют существенные компоненты идентичности. Приобретенная. Эта форма идентичности включает самостоятельные достижения человека: его профессиональный статус, свободно выбираемые им связи, привязанности и ориентации. Она связана со степенью волевой независимости человека, устойчивости к фрустрации и ответственности. Заимствованная. Сюда входят усвоенные роли, заданные какимто внешним образцом. Часто они принимаются под влиянием ожиданий окружающих. Примерами могут служить роли «лидера» и «подчиненного», «ученика» и «учителя», «отличника» и «отстающего». Основу детской идентичности составляют ее внешне обусловленные компоненты, прежде всего пол и возраст ребенка. Давая свой автопортрет, описывая свои положительные и отрицательные черты, интересы и круг общения, дети (и не только дети), как правило, начинают с фиксации своего возраста. Половая принадлежность часто просто подразумевается и входит в описание привычных половых ролей. Формирование половозрастной идентификации связано с развитием самосознания ребенка. Основная трудность при изучении процессов идентификации пола и возраста у детей дошкольного и младшего школьного возраста состоит в отсутствии соответствующих формализованных методик, которые позволяли бы дифференцированно оценивать достигнутый уровень идентичности. Методы наблюдения, естественного эксперимента и анализа речевой продукции, используемые для оценки зачатков самосознания у младших детей, малопригодны для этих целей. Вместе с тем не очень подходят для этих целей такие инструменты, как опросники, анкеты и автопортреты, широко применяемые для детей подросткового и более старшего возраста. Этот пробел в определенной степени восполняет разработанная методика Н.л. Белопольской «Половозрастная идентификация» изучения процесса идентификации пола и возраста, использующая процедуру предпочтения и упорядочения невербального стимульного материала. Используются два набора карточек, на которых персонаж мужского или женского пола изображен в разные периоды жизни от младенчества до старости. В инструкции ребенку предлагается показать, какому образу соответствует его представление о себе в настоящий момент. То есть ребенка просят: «Посмотри на все эти картинки. Как ты думаешь, какой (какая) ты сейчас?». На втором этапе исследования сравниваются представления ребенка о Я-настоящем, Я-привлекательном и Я-непривлекательном.      Рис. 26. Фрагмент стимульного материала методики Н.л. Белопольской «Половозрастная идентификация» Анализ результатов выполнения методики нацелен на выявление возрастных, индивидуально-личностных и патологических особенностей детей. Учитываются возможности ребенка к идентификации себя с обобщенным половым и половозрастным образом, к определению своих прошлых и будущих половозрастных ролей и построению полной последовательности образов. Получаемые при этом данные несут информацию о степени сформированности эго-идентичности ребенка и генерализации этого знания на других людей и на собственный жизненный путь. Таким образом, при диагностике самосознания младшего школьника доминирующее значения имеет формирующаяся самооценка, а также компоненты идентификации. Диагностика эмоционально-волевой сферы младшегошкольника Эмоции — непосредственная форма переживания какого-либо более постоянного чувства. Чувства — эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. В эмоциональной сфере младшего школьника проявляется тенденция к произвольности. Нарастает осознанность, сдержанность, устойчивость чувств и действий. Но возможности полного осознания еще ограничены. Эмоциональная жизнь усложняется и дифференцируется — появляются сложные высшие чувства: — нравственные (чувство долга, любовь к Родине, товарищество, гордость, ревность); — интеллектуальные (любознательность, удивление, сомнение, интеллектуальное удовольствие, разочарование); — эстетические (чувство прекрасного, красивого и безобразного, чувство гармонии); — праксические (при изготовлении поделок, на занятиях физкультурой или танцами). Чувства развиваются в тесной связи с волей. Они могут способствовать или тормозить развитие воли. Воля проявляется в умении совершать действия или сдерживать их, преодолевая внешние или внутренние препятствия, в формировании дополнительных мотивов-стимулов к слабомотивированной деятельности. Волевое поведение первоклассника зависит от инструкций и контроля взрослых, к 4 классу направляется собственными потребностями, интересами и мотивами. В учебной деятельности формируются следующие волевые качества: самостоятельность, настойчивость, выдержка, уверенность в своих силах. При исследовании эмоциональной сферы младшего школьника можно использовать метод наблюдения. Наблюдая за деятельностью ребенка в учебной деятельности, на переменах, обращают внимание на следующие показатели: Общий фон настроения ребенка (адекватный, депрессивный, тревожный, эйфоричный и т. д.; его активность; наличие познавательных интересов, проявления возбудимости, расторможенности). Контактность ребенка (желание сотрудничать со взрослыми). Эмоциональное реагирование на поощрение и одобрение. Эмоциональное реагирование на замечания и требования. Реагирование на трудности и неуспех в деятельности. При диагностике эмоциональных состояний успешно применяются методики, предусматривающие работу с цветом. По этому типу построена методика «Цветорисуночный тест диагностики психических состояний младших школьников (А.О. Прохоров, Г.н. Генинг)». Ребенку предлагают раскрасить квадрат на левой стороне листа, а во второй половине нарисовать рисунок. Анализ выбранной цветовой гаммы и темы рисунка позволяет диагностировать актуальное эмоциональное состояние ребенка. Для определения отношения ребенка к школе и уровня школьной тревожности можно применить проективную методику «Рисунок школы». Ребенку на чистом листе предлагают нарисовать цветными карандашами школу. После того как ребенок закончил, проводится беседа, уточняющие вопросы о нарисованном. Эмоциональное отношение к школе и учению оценивается по 3 показателям: Цветовая гамма. линия и характер рисунка. Сюжет рисунка. Диагностика волевой сферы младшего школьника может диагностироваться опосредованно, в частности, при помощи наблюдения за выполнением учебной деятельности, при этом выделяя следующие признаки: — настойчивость; — целеустремленность; — сосредоточенность. Особенно ярко волевые усилия проявляются в поведении младших школьников при выполнении учебных заданий, характеризующихся монотонностью и не входящих в спектр интересов ребенка. Кроме того диагностика волевых особенностей имеет место при исследовании произвольного уровня познавательных процессов. Для диагностики воли возможно использование методики «Графическая беседа «Круг воли». Беседа позволяет проговорить те смыслы, которые ребенок вкладывает в понятия «воля», «сила воли», «волевые качества», и получить информацию о волевой сфере данного человека. В ходе беседы используются приемы графического изображения, что позволит легче и быстрее установить контакт и сохранить результаты беседы в лаконичной форме. Ребенку предлагается стандартный чистый лист бумаги, 8 цветных карандашей (красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, серый, черный) и простой карандаш. Предварительно с ребенком обсуждаются волевые качества: целеустремленность, самостоятельность, решительность, настойчивость, выдержка, дисциплинированность, смелость, инициативность. Затем предлагается нарисовать круги для каждого из качеств, используя цвет, к нему подходящий. В них отмечается сектором степень развитости каждого из качеств. Диагностика межличностных отношений в младшем школьном возрасте Цель — рассмотрение становления межличностных отношений в младшем школьном возрасте. Задачи: — ознакомить с содержанием развития межличностных отношений в классе и методиками их диагностики; — раскрыть содержание детско-родительских отношений младшего школьника и методики их диагностики; — рассмотреть содержание адаптации ребенка к обучению в школе и методики ее диагностики. Наиболее распространенным методическим приемом, позволяющим установить положение ребенка в системе личных отношений в классе, является социометрическая процедура. Самым популярным критерием выбора, который предлагается младшим школьникам, является «Выбор товарища по парте», зарекомендовавший себя в отечественных исследованиях как один из интегративных критериев, наиболее адекватных для этого возраста. Модификации социометрической методики возможны в следующих вариантах. Методика «Секрет» («Подарок») разработана Т.А. Репиной, модифицирована Т.В. Антоновой Цель: выявление положения (социометрического статуса) ребенка в дошкольном и младшем школьном возрасте, его отношения к детям, а также представления об отношении сверстников к нему; степени доброжелательности детей друг к другу, их эмоционального благополучия. «Капитан корабля» Стимульный материал: рисунок корабля или игрушечный кораблик. Во время индивидуальной беседы ребенку показывают рисунок корабля (или игрушечный кораблик) и задают следующие вопросы: Если бы ты был капитаном корабля, кого из класса ты взял бы себе в помощники, когда отправился в дальнейшее путешествие? Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей? Кого ни за что не взял бы с собой в плавание? Кто еще остался на берегу? Результаты беседы заносятся в социометрическую матрицу и подвергаются анализу. Для диагностики особенностей межличностных отношений успешно применяется методика Р. Жиля. В проективной форме ребенку предлагается найти (разместить ) себя на картинках.  Рис. 27. Фрагмент методики Р.Жиля В методике выявляются особенности поведения в разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих его отношения с другими людьми. Особенности детско-родительских отношений Семья для ребенка — это место рождения и основная среда жизни. В семье у него близкие люди, которые понимают и принимают его таким, какой он есть. Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире. Семья — это определенный морально-психологический климат, для ребенка это первая школа отношений с людьми. Именно в семье складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. А.Я. Варга и В.В. Столин выделяют четыре типа родительского отношения: Принимающе-авторитарный — субъективное благополучие родителей: теплое отношение и принятие ребенка с требованиями социальных успехов и достижений при контроле в этих областях. Отвергающий с элементами инфантилизации и социальной инвалидизации — эмоциональное отвержение ребенка, низкая ценность его индивидуально-характерологических свойств, отношение как к более младшему по сравнению с реальным возрастом, приписывание дурных наклонностей. Симбиотический — стремление установить с ребенком тесный напряженный эмоциональный контакт, соучаствовать во всех мелочах его жизни. Симбиотическо-авторитарный — гиперпротекция и тотальный контроль поведения психической жизни ребенка, блокирование осуществления детской потребности в психосоциальной идентификации. Семье отводится решающая роль в определении направленности поведения ребенка, именно в ней в процессе межличностных отношений между супругами, родителями и детьми формируется самосознание, личностные особенности, закладываются основы норм и правил нравственности, ценностные ориентации и т.д. В зависимости от того, как складываются эти взаимоотношения и общение, каков потенциал семьи (структура семьи, образовательный, культурный уровень родителей, социально-бытовые условия жизни семьи, психологический микроклимат, распределение функциональных обязанностей между членами семьи и др.), формируется личность ребенка. Если в дошкольном возрасте в систему «значимый взрослый» входили только родные люди, то в младшем школьном возрасте доминантное положение в этой системе занимает учитель. При диагностике межличностных отношений важно изучение особенностей семьи, семейного воспитания. Данный аспект реализуется при использовании методики «Тест родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин)». Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и поступков взрослых людей по отношению к детям. С психологической точки зрения родительское отношение — это педагогическая социальная установка по отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Все они в той или иной степени оцениваются при помощи опросника, составляющего основу данной методики. При анализе основу составляют следующие шкалы: Принятие / отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее эмоционально положительное (принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к ребенку. Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком, проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие в его делах. Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, стремится ли взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию. Это — своеобразная контактность ребенка и взрослого человека. Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют поведение ребенка, насколько они демократичны или авторитарны в отношениях с ним. Отношение к неудачам ребенка. Эта шкала показывает, как взрослые относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и неудачам. Методика Рене Жиля предназначается для исследования социальной приспособленности ребенка, сферы его межличностных отношений и их особенностей, его восприятия внутрисемейных отношений, некоторых характеристик его поведения. Методика позволяет выявить конфликтные зоны в системе межличностных отношений ребенка, давая тем самым возможность, воздействуя на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие личности ребенка. Проективная визуально-вербальная методика Р. Жиля состоит из 42 заданий, среди которых 25 картинок с изображением детей или детей и взрослых, кратким текстом, поясняющим изображенную ситуацию, и вопросом к испытуемому, а также 17 текстовых заданий.  Рис. 28. Фрагмент методики Р. Жиля Психологический материал, диагностируемый в методике Р. Жиля, характеризующий систему личностных отношений ребенка, можно разделить на две большие группы переменных: Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка: отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, сестра и др.), отношение к другу или подруге, к авторитетному взрослому и пр. Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в различных отношениях: общительность, отгороженность, стремление к доминированию, социальная адекватность поведения. Диагностика детско-родительских отношений возможна с применением элементов беседы. Это реализуется в методике «Сказка» л. Дюсс. В гнездышке на дереве спят птички: папа, мама и маленький птенчик. Вдруг налетел сильный ветер, ветка сломалась и гнездышко падает вниз: все оказались на земле. Папа летит и садится на одну ветку, мама садится на другую. Что делать птенчику? Рис. 29. Фрагмент методики «Сказка» Ребенку предлагаются сказочные сюжеты, в которых проецируются отношения ребенка с родителями. Проективный метод положен в основу «Детского апперцептивного теста» Г. Мюррея. Стимульный материал для ДАТ представляет собой серию из 10 рисунков, изображающих животных в различных ситуациях. Это сделано для облегчения понимания отношения детей к наиболее важным фигурам и стимулам.  Рис. 30. Фрагмент «Детского апперцептивного теста» Г. Мюррея При помощи данной методики можно исследовать вопросы соперничества, агрессивности, тревожности, страхов, отношение к родителям (вместе и по отдельности к каждому) |