Психология наука, изучающая закономерности формирования и развития психич деятельности человека которая появляется в ощущении, вопитании представлениях, мышлении.

Скачать 301 Kb. Скачать 301 Kb.

|

|

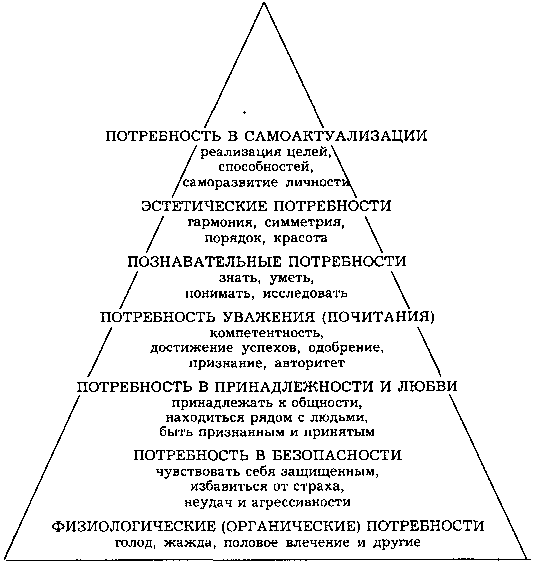

4. Психология ощущений: определение, свойства, виды, механизмы формирования ощущений. Ощущения- простейший психологический процесс отражения отдельных св-в предметов и явлений реальной действительности. СВОЙСТВА: 1.порог ощущения –нижний-верхний-разностный.2 адаптация –к слабым раздражителям-к сильным раздражителям.3 сенсибилизация повышение чувствительности центров нервных под влиянием действия раздражителя.4 контрасность.5 последействие. 6 осознание. КЛАССИФИКАЦИЯ: по происх. (мех., хим, терм., болевые.), по контакту с раздр. (дистантные, контактные), по расположению рецепторов( интерорецептор., проприо., экстерорец.). Этапы: физический процесс- это действие раздражителя, физиологический процесс-это ощущение рецепторами, по провод. Путям, возбуждении; психический процесс-это центр ГМ. Анализатор – анатомо-физиолог. Аппарарат.для приема раздражителей 5. Психология восприятия: определение, свойства и законы восприятия. Восприятие- это отражение целостности объекта действительности единых присущих им св-в и качеств. Зависит от прошлого опыта и знаний, содержания задач выполняемой деятельности, от индивид. Псих. Особенностей. Классификация 1.по ведущему анализатору(зрит.слух.осязат.обонят.вкусов. 2. По форме существования маерии- пространство, время двидение. 3 По форме псих.активности – преднамеренное, непреднамеренное. По структуре – симультанное-быстрый панорамный обзор с помощью переф.зрения, сукцессивное –это медлен.восприятие детальной информации, с помощбю центр.зрения Этапы – 1.перцепция - процесс непосредственного отношения объекта. Апперцепция - процесс сопоставля.образа восприят.с прошлым опытом. Свойства: 1.константность-свойство воспринимать объекты и видеть их относительно постоянными по величине, форме и цвету в изменяющихся физических условиях восприятия. 2.предметность, осмысленность и обобщенность-отнесенность наглядного образа восприятия к определенным предметам внешнего мира., 3. целостность , 4.структурность и категориальность. 5.избирательность, 6.апперцепция- зависимость восприятия от прошлого опыта, от общего содержания психической деятельности человека и его личностных и индивидуальных особенностей. Законы: (по Ветгеймеру) 1. Эффект близости - Близость друг к другу элементов зрительного поля, вызвавших соответствующие ощущения. Чем ближе друг к другу пространственно в зрительном поле располагаются соответствующие элементы, тем с большей вероятностью они объединяются друг с другом и создают единый образ.2. Эффект сходства - Сходство элементов друг с другом. Это свойство проявляется в том, что похожие элементы обнаруживают тенденцию к объединению.3. Фактор «естественного продолжения». Он проявляется в том, что элементы, выступающие как части знакомых нам фигур, контуров и форм, с большей вероятностью в нашем сознании объединяются именно в эти фигуры, форму и контуры, чем в другие.4. Замкнутость. Данное свойство зрительного восприятия выступает как стремление элементов зрительного поля создавать целостные, замкнутые изображения. 5. Факор общей судьбы. 6. Фактор группировки без остатков. 6.Память: определение, теории формирования памяти, систематика, приемы запоминания. Закономерности распада памяти при органических заболеваниях (з-н Рибо). Память- отражение прошлого опыта человека. - психический процесс, заключающийся в запоминании, сохранении и последующем воспроизведении или узнавании того, что было раньше воспринято, пережито или сделано. Теории памяти: в ассоциативной память рассм. Как система ассоциаций, в гельштат большое значение предавалось структурированию материала при запоминании, в бихевиоризме-подкреплению, по Фрейду- значение роли эмоций, мотивов, потребностей в запоминании. В смысловой теории- память изучалась с точки зрения образования смысловых связей. Факторы запоминания: субъективн( предш опыт, личностн установк, эмоц сопров, сост ор-ма), объективн (хар-р матириал степ осмысления, связность, наглядность, кол-во мат-ла, обстановка). Этапы памяти: фиксация, хранение, воспроизведение, узнавание. З-н Рибо: закономерность, согласно которой прогрессирующий распад памяти при органических заболеваниях головного мозга и при физиологическом старении происходит в последовательности, обратной накоплению информации в течение жизни, т. е. от более поздно приобретенной информации к давно приобретенной. 1.забыв вперёд события недавние 2.забыв вперёд события общественные 3. забыв вперёд события эмоц-нейтр 4. забыв вперёд сложные знания и навыки 5. забыв вперёд действия мало автоматизированные. Исследование памяти: запоминание цифр (кратковременное запоминание), заучивание 10 слов квадрат Лурия ( актив вниман, оценка сост памяти больных, утомляемости), пиктограмма( опосредован запоминание анализ хар-ка ассоциац больных) 7.Психология мышления: определение, этапы развития в онтогенезе. Мышление это способность познавать мир во взаимосвязи предметов, явлений и событий окр мира. Уровни развития: 1.наглядно-действенное 2.конкретно-образное 3.абстрактно-логическое. Процессы мышления : 1.Анализ- выделение отдельных св-в, разложение их на составляющие. 2.Синтез-объединение однородных в каком то отношении предметови явлений с получением качеств иного предмета или понятия. 3.Сравнение- сопоставление предметов и явлений по отдельным пар-м и устанавл сход и различия. 4.Обобщение- объединение в каком то отношении однородных предметов обозн их понятием. 5.Абстрагирование- способность к отвлеченному мышлению. 6. Конкретизация. Св-ва мышления: целшенапр-ь, логичность, непрер-ь, продук-ь, послед-ь, эконом-ь, эвритич-ь, критич-ь. Индив-е особ мышления: глубина, гибкость или ригидность, быстрота, широта, пытливость, самост-ь. Виды мышления: по форме- наглядно-действенное, конкретно-образное, абстрактно-логическое. –по хар-ру решения задач- теоретическое, практич. По степ новизны и оригинальности- репродуктивн, продуктивн. Категории мышления – понятия, суждения, умозаключения. 8. Интеллект. Определение, структура, клинические и психологические методы его определения. Интеллект- комплексное понятие. Это сов-ть всех умственных способ чел к накоплению знаний и их практического применения. Ясперс при анализе интеллекта предлагал различать предпосылки интеллекта, багаж знаний, интеллект в собственном смысле.К предпосылкам интеллектаследует отнести психические процессы, позволяющие осуществлять получение, накопление информации и анализ приобретенного опыта. Это такие психические функции, как память, речь, способность воспринимать окружающее, возможность длительное время удерживать внимание и сохранять работоспособность ума. Нарушение перечисленных функций закономерно ведет к невозможности полноценно использовать разум, хотя не свидетельствует о низком интеллекте как таковом. Необходимо избегать попыток оценить интеллект человека во время острого психоза (депрессия, делирий, острый бредовый приступ), поскольку беспомощное состояние может отражать временное бездействие предпосылок интеллекта.Багаж знанийявляется, с одной стороны, базой для обширной деятельности рассудка; с другой стороны, отражает богатство интеллектуального опыта, демонстрирует способность человека к быстрому накоплению информации. Многие методики исследования интеллекта включают задания на оценку багажа знаний, однако понятно, что он не выражает непосредственно индивидуальных особенностей мышления человека, хотя во многом отражает условия его воспитания и реальные возможности при получении образования. Интеллект в собственном смысле— это развивающаяся параллельно с формированием ЦНС способность находить существенные для максимальной адаптации связи между предметами и явлениями, умение понимать и предвидеть действительность. Генетические исследования показывают существенную роль наследственности в формировании умственных способностей, однако понятно, что потенциал, заложенный генетически, реализуется в зависимости от условий, способствующих последовательному развитию психики.В процессе становления человека постоянно обогащаются способности его мышления. Так, ребенок еще до формирования полноценной речи, наблюдая и копируя действия взрослых, научается действовать в своих интересах: доставать спрятанные игрушки, есть ложкой без помощи взрослых, одеваться — это наглядно-действенное мышление. Развитие речи и накопление чувственного опыта позволяют делать выводы о вещах, не наблюдаемых в данный момент непосредственно, а лишь представляемых человеком. Такое основанное на представлениях мышление называется конкретно-образным. Поступая в школу, ребенок постепенно знакомится с миром абстрактных понятий и символов, которые иногда невозможно представить, — математическими действиями, физическими законами, философскими категориями. Умение оперировать этими понятиями определяется как абстрактное (понятийное) мышление. Таким образом, интеллект взрослого человека предполагает сосуществование и взаимодействие практических навыков, конкретно-ситуационных представлений и способности к абстрагированию. Недоразвитие каждой из этих способностей ухудшает адаптацию человека. Однако именно способность к абстрактному мышлению как свидетельство завершенности естественного развития нервной системы — наиболее важный показатель уровня интеллекта. Уровень интеллекта можно охарактеризовать количественно с помощью индекса IQ, однако в клинической практике формальный подход не всегда позволяет правильно оценить особенности конкретного человека. Сопоставляя уровень образования, степень нарушения предпосылок интеллекта, динамику способностей в течение жизни и их изменение за годы болезни, врач может составить более детальное заключение о состоянии интеллекта, чем при простом тестировании. При беседе с больным следует обратить внимание на самые различные его способности. Не нужно ожидать, что снижение интеллекта будет заметно из первых же высказываний пациента. Необходимо учитывать, что при слабоумии больные могут обладать достаточным словарным запасом и сохранять многие практические навыки. Даже в процессе длительной беседы можно не заметить расстройств абстрактного мышления, если темы разговора в основном конкретно-ситуационные. Поэтому для оценки такого мышления необходимо специально поставить перед больным ряд логических задач, с которыми он не сталкивался ранее.Невозможно оценить абстрактное мышление по вопросам, которые больной многократно решал в прошлом, и хорошо заучил ответ. Даже имеющие очень глубокое нарушение интеллекта больные могут назвать месяца года по порядку, рассказать таблицу умножения. Однако стоит несколько изменить условия задания — и расстройства логики станут очевидны. Так, неумение перечислить месяцы года и дни недели в обратном порядке, оценить простейшие отношения родственников («Кем приходится мне сын моего родного отца?»), выполнить задания на сравнение предметов («Чем отличается троллейбус от трамвая?», «Что тяжелее — килограмм пуха или килограмм гвоздей?»), объяснить смысл картинок и образных выражений (пословиц и поговорок) позволяют выявить преобладание конкретно-ситуационного мышления и снижение способности к абстрагированию. 9. Эмоции. Систематика эмоциональных проявлений. Значение эмоционального фактора в болезнях и реабилитации. Эмоции — субъективное отражение окр.мира в зависимости от удовлетворения или неудовлетворения потребности, Компоненты – двигательный, вегетативный, субъективный. Формы проявления - эмоциональная реакция, эмоц.состояние (насироение), эиоц.отношение (цувства), эмоц.св-ва личности. . Эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. Во-первых, они характеризуются полярностью,то есть обладают положительным или отрицательным знаком: веселье - грусть, радость - печаль; счастье - горе и т.д. В сложных человеческих чувствах эти полюсы часто выступают как противоречивое единство (любовь к человеку сочетается с тоской и беспокойством за него). Второй отличительной характеристикой эмоций является их энергетическая насыщенность.Именно в связи с эмоциями Фрейд ввел в психологию понятие энергии. Энергетика эмоций проявляется в противоположностях напряжения и разрядки. Различают эмоции: - стенические, характеризующиеся повышением активности (восторг, гнев);- астенические, - сопровождающиеся понижением активности (грусть, печаль).Еще одной важнейшей характеристикой эмоций является их интегральность,целостность:в эмоциональном переживании участвуют все психофизиологические системы человека и его личность, они моментально охватывают весь организм и придают переживаниям человека определенную окраску. Поэтому индикаторами эмоционального состояния могут служить психофизиологические изменения: сдвиги частоты пульса, дыхания, температуры тела, кожно-гальваническая реакция и пр. (Например, английские психофизиологи регистрировали изменения КГР у испытуемых в процессе воспоминания ими воздушных налетов на Лондон).Наконец, необходимо отметить еще одну особенность эмоций - неотделимостьих от других психических процессов. Эмоции взаимосвязаны с психической жизнью, они сопровождают все психические процессы. В ощущениях они выступают как эмоциональный тон ощущений (приятное - неприятное), в мышлении - как интеллектуальные чувства (вдохновение, интерес и пр.).Эмоции не являются познавательным процессом в собственном смысле этого слова, так как не отражают свойства и характеристики внешней среды, в них отражается субъективная значимость объекта для человека. Эмоции - сложный психический процесс, который включает в себя три основных компонента.1. Физиологический - представляет изменения физиологических систем, возникающие при эмоциях (изменение частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, сдвиги в обменных процессах, гормональные и др.).2. Психологический - собственно переживание (радость, горе, страх и др.).3. Поведенческий - экспрессия (мимика, жесты) и различные действия (бегство, борьба и пр.). 10. Потребности и влечения. Определение, систематика, особенности развития в онтогенезе. Потребность это нужда, недостаток в чем то необходиом для жизнедеятельности организма, человечкской личности или соц. Группы в целом. обусловливает направленность организма, индивида, личности, социальной общности к созданию и реализации условий существования и развития. Потребности по Симонову – 1. Биологические (пища, вода, безопастность). 2.Социальные ( в любви, отношение, коллективе). 3. Духовные (познавательные потребности , в гармонии, красоте, симметрии). Степень осознания – потребность –влечение - желание Условия, необходимые для жизни и развития человека, делятся на три группы: а) условия для жизни и развития человека как естественного организма (отсюда естественные или органические потребности);б) условия для жизни и развития человека как индивидуума, как представителя человеческого рода (условия для общения, познания, труда);в) условия для жизни и развития данного человека как личности, для удовлетворения широкой системы его индивидуализированных потребностей. Все эти условия образуют оптимальные параметры жизнедеятельности человека, его психофизиологический гомеостаз. Потребность – это испытываемая человеком необходимость устранения отклонений от параметров жизнедеятельности, оптимальных для него как для биологического существа, индивида и личности.Н аиболее значимые, базовые потребности определяют направленность всей психики человека – его чувств, мышления, воли и сенсорных систем. Р  азличаются потребности потенциальные (неактуализированные) и актуализированные – текущее психическое состояние напряженности, дискомфортности, вызванное рассогласованием внутренних и внешних условий жизнедеятельности данного индивида.Это выраженное в потребности противоречие внутреннего и внешнего является основным фактором человеческой активности.Потребности можно разделить по основным видам человеческой активности: азличаются потребности потенциальные (неактуализированные) и актуализированные – текущее психическое состояние напряженности, дискомфортности, вызванное рассогласованием внутренних и внешних условий жизнедеятельности данного индивида.Это выраженное в потребности противоречие внутреннего и внешнего является основным фактором человеческой активности.Потребности можно разделить по основным видам человеческой активности:1) потребности, связанные струдом, – потребности познания и созидания;2) потребности, связанные сразвитием, – потребность в игре, научении, самореализации;3) потребности, связанные с социальнымобщением, социальной идентификацией, – нравственные и духовные потребности. Все эти потребности социально обусловлены, порождаются в определенном человеческом обществе и поэтому называютсясоциогенными.Кроме этого, большая сфера потребностей человека обусловлена биологической необходимостью. Эти потребности называютсябиогенными(витальными, от лат. vita – жизнь). К ним относятся: 1) потребность безопасности, самосохранения; 2) потребность в восстановлении энергии и в двигательной активности; 3) потребность в подготовке к преодолению препятствий (одна из сфер реализации этой потребности – научение и физическая игра); 4) потребность в продолжении рода (по А. X. Маслоу). Естественные, органические потребности человека возникают без специального формирования, тогда как все социальные потребности возникают лишь в процессе воспитания. Однако даже органические потребности человека подвергаются социализации. В зависимости от того, с какими социальными ценностями связаны потребности, различаются разные их уровни – высшие и низшие.Асоциальное поведение связано с переходом за грань так называемых разумных потребностей. Неразумные потребности – это гипертрофированные потребности низших уровней, препятствующие развитию потребностей более высоких уровней. Только упорная работа личности и всего общества по возвышению потребностей может ограничить неразумные потребности – гипертрофию вещизма, делячества, утилитаризма.Материальное потребление для социализированной личности является прежде всего условием ее созидательной деятельности. Если животные действуют лишь для того, чтобы потреблять, то человек потребляет, чтобы действовать, созидать, обеспечивать прогресс общественного развития. Непомерное материальное потребление, ставшее самоцелью, – признак десоциализации личности.Потребности людей зависят от исторически сложившегося уровня производства и потребления, от условий жизни человека, традиций и господствующих вкусов в данной социальной группе.В отличие от животных, имеющих стабильный круг потребностей, потребности человека постоянно расширяются (по мере расширения его производительных возможностей). Для исторического процесса развития человечества характерен объективный закон возвышения человеческих потребностей. Для отдельного же индивида возможен регресс потребностей – "расползание" вширь потребностей низших уровней. |