Qui bene diagnoscit, bene curat (кто хорошо диагностирует хорошо лечит) Диагностика

Скачать 385.3 Kb. Скачать 385.3 Kb.

|

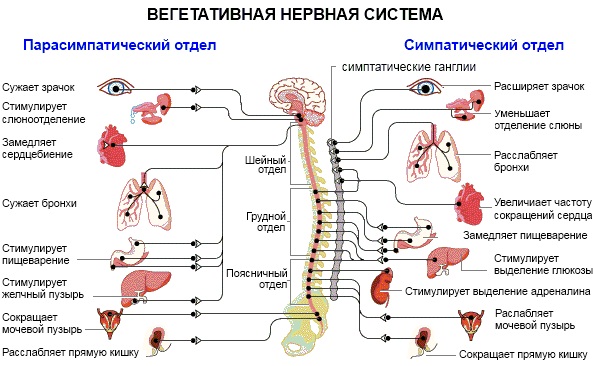

Основные неврологические симптомы. Синдром двигательных нарушенийСиндром двигательных нарушений чаще возникает при поражении головного и спинного мозга, реже – при поражении периферических нервов. Паралич (плегия) – полная утрата двигательных функций – отсутствие произвольных движений. Парез – частичная утрата двигательных функций – ограничение объема и снижение силы движений. Поражение одной конечности называется моноплегия или монопарез. Поражение мышц половины тела – гемиплегия или гепипарез.. Поражение верхних конечностей – верхняя параплегия или парапарез.. Поражение нижних конечностей – нижняя параплегия или парапарез. Поражение верхних и нижних конечностей называется тетраплегией или тетрапарез. Детский церебральный параличДетский церебральный паралич – непрогрессирующее заболевание несформировавшейся, незрелой центральной нервной системы, основным клиническим проявлением которого являются двигательные нарушения. Двигательные нарушения могут быть незначительные – легкий парез одной конечности без других симптомов. Возможно наличие тетрапареза с нарушением всех видов развития и функционирования внутренних органов. В зависимости от места поражения двигательного нейрона различают: центральные (спастические) параличи – при поражении центрального двигательного нейрона; периферические (вялые, атрофические) – при поражении периферического нейрона. Клиническая характеристика обоих видов параличей различна. Периферические параличи характеризуются выраженной мышечной гипотонией, прогрессирующим похуданием мышц, снижением или отсутствием глубоких и поверхностных рефлексов. Наблюдают похолодание парализованной конечности, нарушение трофики и замедление роста костей. При центральных параличах мышечный тонус повышен, напряжение мышц обнаруживается при пассивных движениях. Трофика мышц не нарушена, похудания мышц (атрофии) не наблюдается. Основные неврологические симптомы. Энцефалический синдром Энцефалический синдром - токсическое или воспалительное поражение головного мозга. Для энцефалического синдрома характерно наличие общемозговых симптомов – нарушение сознания (ступор, сопор, кома), тошнота, рвота, судороги и другие. Вторая группа симптомов – это локальная симптоматика, которая зависит от локализации очага поражения. Возможно поражение ядер черепно-мозговых нервов, гипоталамуса, мозжечка, коры больших полушарий с соответствующими проявлениями. Энцефалит – воспаление головного мозга. Для энцефалита также характерно наличие: 1) общемозговых симптомов (высокая температура тела, общая слабость, сонливость, потеря сознания, головная боль, рвота, судороги, галлюцинации, бред, навязчивый страх); 2) локальной мозговой симптоматики – глазодвигательные расстройства, парезы, параличи, гиперкинезы, менингиальные симптомы, мозжечковый синдром (атаксическая походка, нистагм, нарушение координации движений) и др. Для подтверждения диагноза следует исследовать ликвор. При вирусном энцефалите отмечается белково-клеточная диссоциация с лимфоцитарным плеоцитозом. Увеличение содержания белка объясняется экссудативным сосудистым процессом в веществе мозга и плазморрагией в периваскулярные ликворные пути. На электроэнцефалограмме при энцефалите отмечается изменение биоэлектрической активности головного мозга. Основные неврологические симптомы. Опухоль головного мозга Опухоль головного мозга – наиболее опасное заболевание, приводящее к смерти ребенка. Опухоли могут быть первичными и метастатическим, доброкачественными и злокачественными. Опухоль головного мозга – наиболее опасное заболевание, приводящее к смерти ребенка. Опухоли могут быть первичными и метастатическим, доброкачественными и злокачественными.Все признаки опухоли мозга легко могут быть подразделены на три группы: 1) общемозговые – связанные с увеличением объема мозга и возросшим внутричерепным давлением; 2) локальные или очаговые в зависимости от места нахождения опухоли; 3) дислокационные – появляются в финале заболевания, когда предельно увеличенный в объеме мозг (опухоль + отек), перемещаясь в черепе, сдавливает ствол мозга.  В 20 процентах случаев опухоли у детей носят врожденный характер. Однако проявляются они не сразу — может пройти много лет до момента проявления опухоли. У детей первые признаки опухоли нередко провоцируются травмами головы, инфекциями. Первыми проявлениями в 90% случаев являются эмоциональные расстройства вследствие повышения внутричерепного давления. Возможно внезапное необоснованное изменение характера ребенка. Порой он ведет себя вызывающе, проявляет непослушание, у него заметна расторможенность. В других случаях наблюдаются апатия, вялость, сонливость, инертность. У детей школьного возраста можно отметить снижение памяти, внимания и в связи с этим снижается и их успеваемость. При поражении лобной доли у ребенка возможна эйфория, навязчивость, он становится "душою общества". Эмоциональные расстройства нередко сочетаются с вегето-висцеральными дисфункциями вследствие поражения гипоталамической области – желудочно-кишечные расстройства, изменение артериального давления и другие. Постоянный симптом – головная боль (механическая по происхождению). Головная боль возникает чаще ночью или утром, после сна, при перемене положения головы. При приступах головной боли маленький ребенок не в состоянии сказать, что у него болит, но может кричать, тереть лицо, голову. Головную боль сопровождают тошнота и рвота. Рвота приносит облегчение, но частые рвоты истощают ребенка.  Вынужденное положение головы, которое встречается при опухолях в желудочках мозга с частичной блокадой ликворных путей, тоже можно отнести к общемозговым признакам. Если у такого ребенка вернуть голову в среднее обычное положение, то это мероприятие усилит у него головную боль. Вынужденное положение головы, которое встречается при опухолях в желудочках мозга с частичной блокадой ликворных путей, тоже можно отнести к общемозговым признакам. Если у такого ребенка вернуть голову в среднее обычное положение, то это мероприятие усилит у него головную боль.При опухоли головного мозга развивается гипертензионно-гидроцефальный синдром. Общие эпилептические припадки нередко могут явиться первым признаком опухоли головного мозга. Опухоли мозжечка проявляются нарушением походки. Ребенок ходит с широко расставленными ногами, при повороте его заносит в сторону, походка шаткая. Это наиболее ранние симптомы. Можно заметить также дрожание глазных яблок, дрожание рук. При злокачественных опухолях возможны потеря веса, аппетита, вялость, утомляемость, увеличение лимфатических узлов. Диагноз устанавливается при помощи томографии – компьютерной или магниторезонансной. Основные неврологические симптомы. Вегетативная дисфункцияВегетативная дисфункция – это заболевание огранизма, которое характеризуется симптомокомплексом изменений психоэмоциональной, сенсомоторной и вегетативной активности, связанной с надсегментарными и сегментарными нарушениями вегетативной регуляции деятельности различных органов и систем. У детей ВД предложено распределить на 4 группы: нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая дистония, вегето-висцеральная дистония и пароксизмальная вегетативная недостаточность. Наиболее часто встречаются первые две формы заболевания.  1. Нейроциркуляторная дистония – это клинико-патогенетическая форма вегетативной патологии, обусловленная наследственной неполноценностью аппарата, регулирующего сосудистый тонус, прежде всего церебральных сосудов. Клиническая симптоматика нейроциркуляторной дистонии обусловлена нарушением региональной и системной микроциркуляции с преобладанием симптомов церебральной ангиодистонии, что приводит к функциональным неврологическим нарушениям вследствие ишемии мозга. У больных детей довольно часто наблюдаются психоэмоциональные расстройства и нередко отмечается поражение гипоталамической зоны. 1. Нейроциркуляторная дистония – это клинико-патогенетическая форма вегетативной патологии, обусловленная наследственной неполноценностью аппарата, регулирующего сосудистый тонус, прежде всего церебральных сосудов. Клиническая симптоматика нейроциркуляторной дистонии обусловлена нарушением региональной и системной микроциркуляции с преобладанием симптомов церебральной ангиодистонии, что приводит к функциональным неврологическим нарушениям вследствие ишемии мозга. У больных детей довольно часто наблюдаются психоэмоциональные расстройства и нередко отмечается поражение гипоталамической зоны.У детей с нейроциркуляторной дистонией основной жалобой является головная боль, которая может быть связана с сосудистыми и ликвородинамическими нарушениями. Одной из причин головных болей может быть перинатальное поражение шейного отдела позвоночника и позвоночных артерий. Неинтенсивная головная боль может внезапно усиливаться после физических нагрузок, резкого запрокидывания головы. Головная боль может сопровождаться синкопальным вертебральным синдромом, астенизацией, преходящими двигательными нарушениями (парезами). Головная боль нередко метеозависима и метеочувствительна. В случае ваготонии возможна цефалгия по типу мигрени – пульсирующая головная боль в одной половине головы с тошнотой, рвотой. У 75% детей с нейроциркуляторной дистонией выявляется внутричерепная гипертензия. Характерны жалобы на головную боль, головокружение, кардиалгии, сердцебиения, мелькание «мушек» перед глазами, холодные конечности, повышенная потливость. Одновременно выявляются признаки эмоционально-невротического синдрома и тревожно-фобического эмоционального напряжения. Признаком психовегетативного синдрома может быть потеря сознания (синкопе), которую нередко отмечают у девочек в пре- и пубертатном периоде. Диагноз нейроциркуляторной дистонии выставляется тогда, когда все клинические симптомы свидетельствуют о поражении цереброваскулярной системы и отсутствуют клинические проявления поражения сердечно-сосудистой системы (кардиалгии, лабильность пульса, изменения артериального давления) и другие вегетативные нарушения. 2. Вегетососудистая дистония (ВСД) – это клинико-патогенетическая форма вегетативных дисфункций, клинические проявления которой связаны с нарушениями нейрогуморальной регуляции сердечной деятельности вследствие функционального поражения вегетативных структур разного уровня. При данной форме вегетативной патологии на первый план выступают клинические симптомы поражения сердечной деятельности.  В клинической картине ВСД преобладают функциональные кардиопатии, для которых характерны аритмии (экстрасистолия, тахикардия), атриовентрикулярные блокады, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, изменения на ЭКГ функционального характера. Клинические симптомы функциональной кардиопатии у детей различны в зависимости от преобладания тонуса парасимпатической (ваготония) или симпатической (симпатикотония) нервной системы. Для подтверждения диагноза вегетососудистой дистонии у детей необходимо комплексное обследование, в которое целесообразно включать кардиоинтервалографию, клиноортостатическую пробу, велоэргометрию, эхокардиографию, при необходимости – фармакологические пробы. |