B >(Гшт + C)+(S1 упр - С)+(S - C) (6.13)

Принимаем определенное целое значение В.

Предел упрочнения, измеряемый параллельно стенке аппарата, включающий 2/3 требуемого упрочнения

B1 > (Гшт + C)+ 0XS - C)J DBH + (S C) (6.14)

v 2

Принимаем определенное целое значение В1.

Площадь требуемого упрочнения

100% упрочнение

A = dшт Sr + 2(S1 упр + W)Sr( 1 - k) (6.15)

где к - коэффициент уменьшения прочности, k=0,97...0,98:

2/3 упрочнения А.

Площадь упрочнения в пределе В (или В1)

T = [2((S1 упр - C)- S1R)• h + ((S1 упр - C)- 2S1R + (S1 - C) + L - H)•

•(h - H)]k

(6.16)

Упрочнение соответствует, если А> Т.

7 Расчет опоры сосуда

Общий вид опорного элемента цилиндрического вертикального

сосуда под давлением

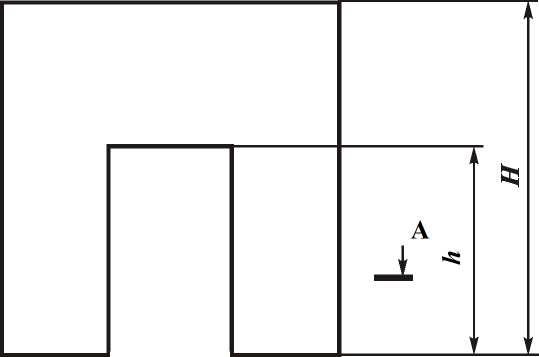

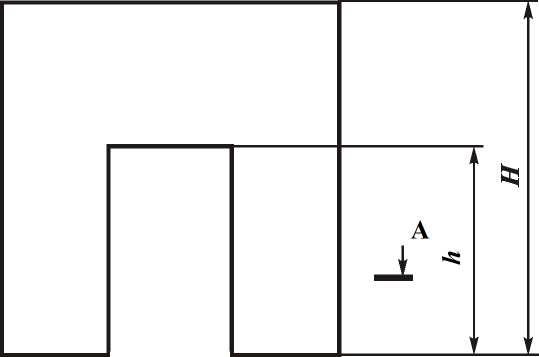

Опорный элемент сосуда (так называемая «юбка») представляет собой тонкостенный цилиндр, со сквозной прямоугольной прорезью (рисунок 7.1).

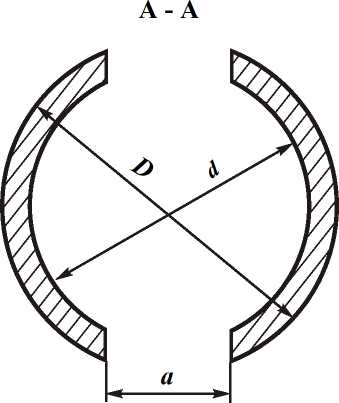

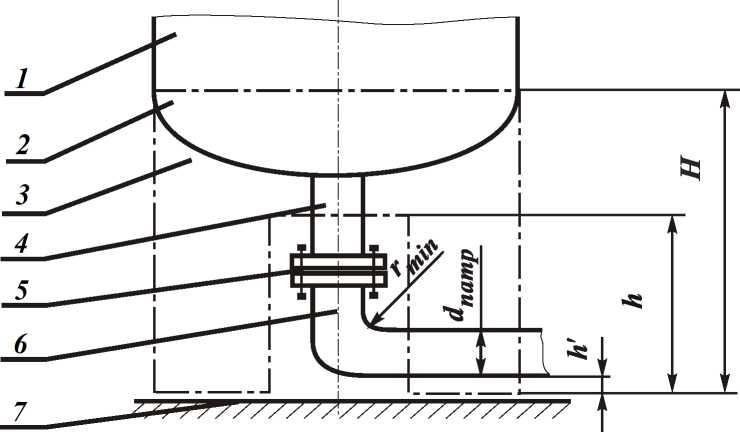

Для определения размеров опорного элемента, предварительно необходимо прочертить на миллиметровой бумаге приблизительные размеры (с точностью до 50 мм) дренажного патрубка с фланцем, отводящего патрубка с фланцем (рисунок 7.2).

Ширина прорези а «юбки» принимается не менее 400 мм, но не более 1,5 наружного диаметра фланца, если диаметр дренажного патрубка более 200 мм. Наружный диаметр D «юбки» принимается на 10...20 мм меньше наружного диаметра обечайки. Расстояние h' принимается в пределах 200.300 мм (в зависимости от диаметра трубы). Радиус поворота отводящего патрубка принимается rmin > 0,5dIIITII,.

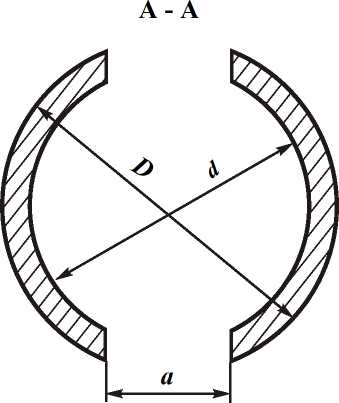

а - ширина прорези, h-высота прорези, H- высота «юбки», D - наружный диаметр, d- внутренний диаметр

Рисунок 7.1- Опорный элемент сосуда («юбка»),

Для расчетов необходимо определить толщину стенки опорного элемента и все его геометрические параметры, согласно рисункам 7.1 и 7.2.

1-обечайка, 2-днище (любой конфигурации), 3- опорный элемент («юбка»), 4- дренажный патрубок, 5- фланцевое соединение, 6- отводящий патрубок, 7- фундамент; h'- расстояние от фундаментной плиты до нижней точки отводящего трубопровода, rmin - наименьший радиус поворота отводящего патрубка, dnamp - наружный диаметр отводящего патрубка

Рисунок 7.2 - Определение геометрических размеров опорного элемен-

та

7.1 Определение толщины стенки опорного элемента

Упрощенный расчет опорного элемента выполняется по методу расчета прямолинейного стержня, нагруженного продольной силой при центральном сжатии.

Продольной силой N в поперечном сечении стержня является сумма проекций на нормаль к рассматриваемому сечению всех нагрузок, действующих по одну сторону от сечения.

N = Go + Gxf + G^p + G + G2 + G^h + Gq, (7.1)

где GO - вес обечайки, кг;

G1- вес верхнего днища, кг;

G2- вес нижнего днища, кг;

GxP - суммарный вес патрубков, кг;

GxF- суммарный вес фланцев, кг;

Gxii суммарный вес накладок при укреплении отверстий (по п.6.1), кг;

Gq -вес воды при гидроиспытании сосуда.

Напряжения z (7.2), возникающие в поперечном сечении, проведенном перпендикулярно к оси стержня на достаточном расстоянии от места приложения нагрузки. В методических указаниях дается упрощенный расчет, так как формула 7.2 справедлива только для поперечных сечений, отстоящих от места приложения нагрузки на расстоянии не меньшем поперечного размера стержня - принцип Сен-Венана. Вблизи места приложения нормальные напряжения распределяются неравномерно - по сложному закону.

° = N Ф] (7.2)

F

где F - площадь поперечного сечения «юбки», рассчитываемая по зависимости для тонкостенного кольца;

[ z] - допускаемое напряжение: [ z]= zT/ пС;

пС -коэффициент запаса прочности, для опорного элемента принимаем пс=1,8...2,5 (в зависимости от объема сосуда).

Тогда внутренний диаметр «юбки» d можно вычислить по зависимости

F=*[d+(D-dTI'Dd (7.3)

|_ < 2 7J 2

8 Учет ветровых нагрузок

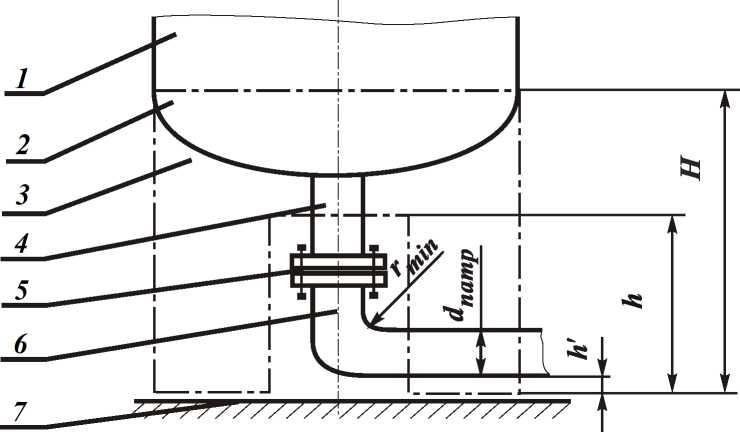

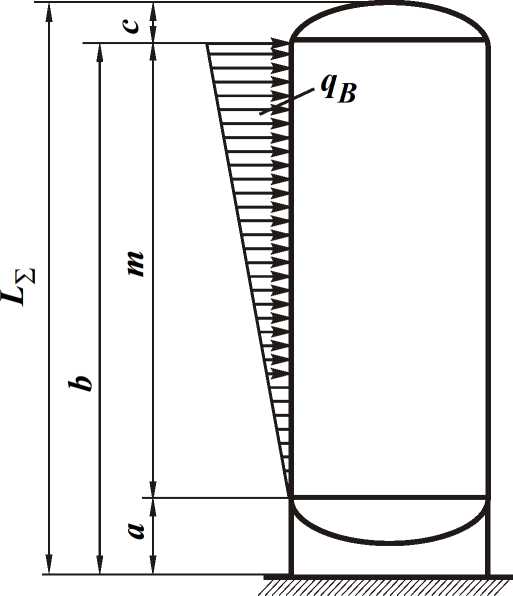

Эти силы воздействуют на аппарат в горизонтальной плоскости (рис. 8.1) и создают опрокидывающие ветровые моменты МВ и изгибающий момент Ми на фундаментном креплении.

Mb = q(b - a) ■ (2 b + a), P = !(b - a )!>,,<,. (8.1) 6 2

где P— расчетное сосредоточенное усилие от ветровой нагрузки;

q -ветровая нагрузка на единицу площади, кг/см2 :

DHAP — наружный диаметр аппарата в месте приложения расчетной сосредоточенной нагрузки P.

( b-a)=L -длина цилиндрической части обечайки.

Рисунок 8.1- Ветровые нагрузки

Ветровая нагрузка на единицу площади определится по формуле:

q = q 0 kA0 (8.2)

где q0- нормативное значение статистической составляющей ветровой нагрузки; территория России по значению нормативной ветровой нагрузки q0 разделена на семь районов. Расчетные значения по вариантам приведены в таблице 3 задания,

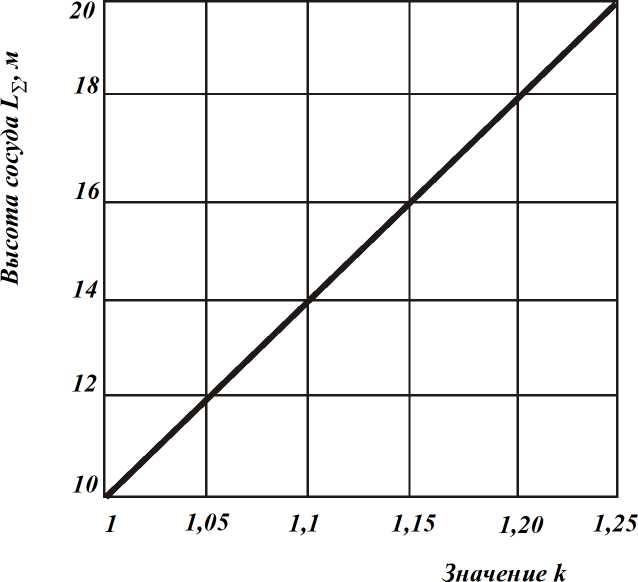

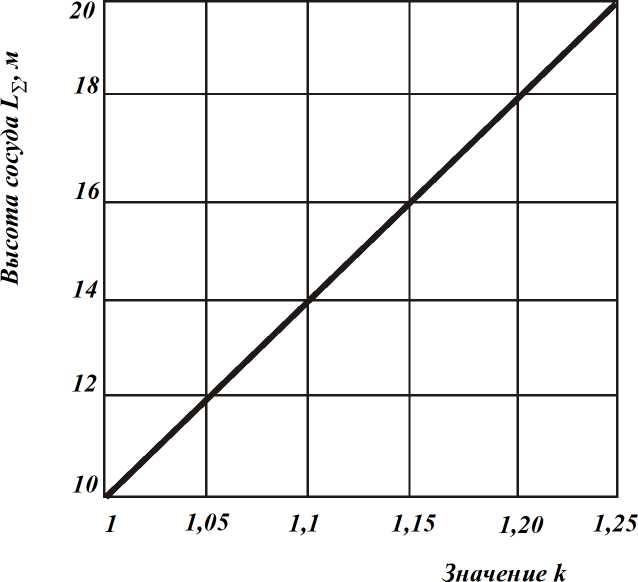

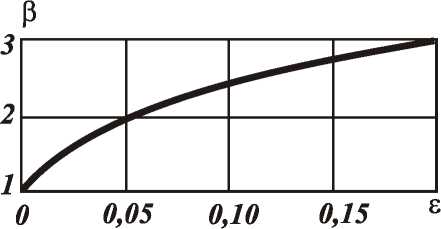

k- коэффициент, учитывающий увеличение силы ветра с высотой сосуда (считая от фундамента), определяется по графику рисунка 8.2,

1 - аэродинамический коэффициент, для сосуда 1=1,2,

в - коэффициент, учитывающий динамичность (пульсацию) ветрового напора.

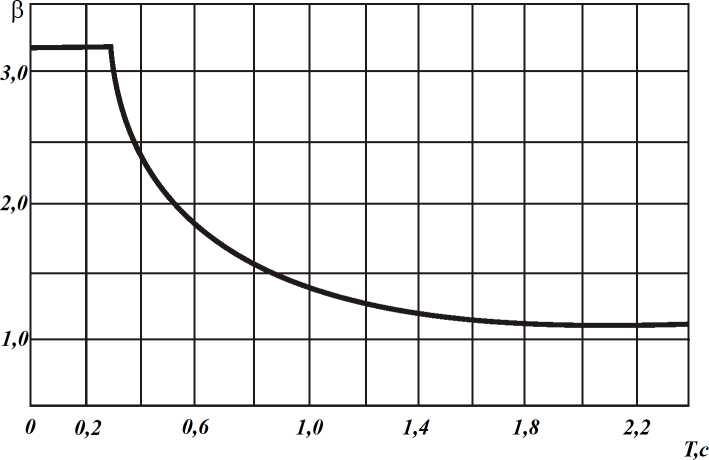

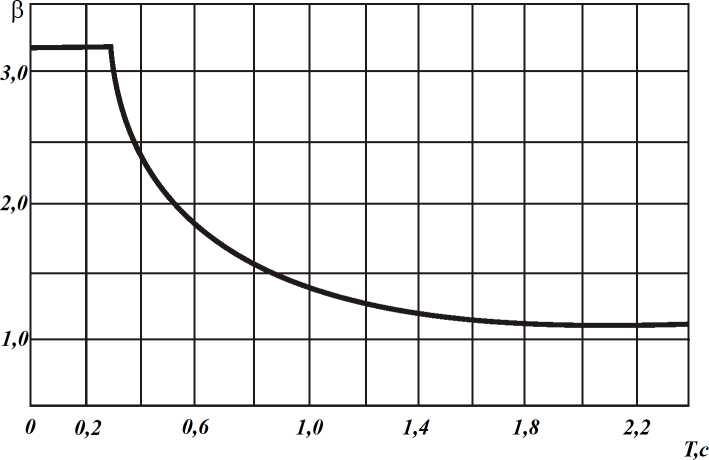

Коэффициент динамичности определяется по периоду собственных колебаний сосуда Т, который определяем упрощенно, считая его стержнем

постоянного сечения, защемленным у основания.

(8.3)

HG

EJg

T = 1,8 H

где H- высота сосуда (без верхнего днища), G/ g - масса сосуда, кг,

J- момент инерции сечения сосуда (по обечайке), см4, значение J рассчитывается по [3] как для половины полого круглого сечения при малой толщине стенки;

E- модуль упругости материала сосуда.

Рисунок 8.2- Определение коэффициента, учитывающего увеличение силы ветра с высотой сосуда

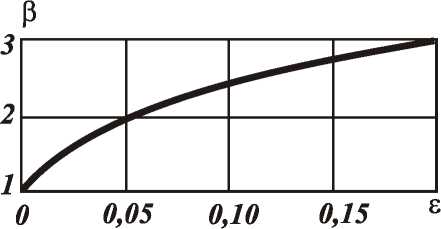

По параметру в, пользуясь графиком рисунка 8.3, определяем значение в

(8.4)

Рисунок 8.3- Определение коэффициента в

По нагрузке находят ветровой момент, действующий на аппарат относительно опорной поверхности фундаментного кольца аппарата

P, Ч

Mb = - (2b + a) (8.5)

При расчете на ветровые нагрузки аппарат при рабочих условиях, когда аппарат имеет вес G без учета веса воды при гидроиспытаниях.

С учетом моментов от всех приложенных нагрузокэ суммарный момент Мх находят по формуле:

MS = Mx( AT) + Mx(q) + Mb (8.6)

где Mx( at) - момент от температурных воздействий (по п.4),

Mx(q) - момент от воздействия внутренних нагрузок (по п.4).

9 Сейсмические нагрузки

Для аппаратов постоянного сечения, с приблизительно равномерно распределенной по высоте аппарата массой, расчетный изгибающий момент MR от сейсмических воздействий в верхней части, когда H=b (см. рис. 8.1- эпюра нагрузок по форме воздействия аналогична ветровым) определяется по формуле

MR = 0,55 KsfiGH (9.1)

где KS - сейсмический коэффициент (для средних грунтов), таблица 10.1,

G - общий вес аппарата с учетом опорного элемента,

H- высота аппарата (см. рис. 8.1),

Таблица 9.1- Значение сейсмического коэффициента KS

Расчетная сейсмичность, баллы

|

7

|

8

|

9

|

Варианты 1-17

|

Варианты 18-40

|

Варианты 40-54

|

Ks

|

0,025

|

0,050

|

0,100

|

Коэффициент в определяется по графику рисунка 9.1 в зависимости от периода собственных колебаний аппарата Т (8.3).

При действии сейсмических нагрузок ветровые нагрузки не учитываются.

Рисунок 9.1- Определение коэффициента в

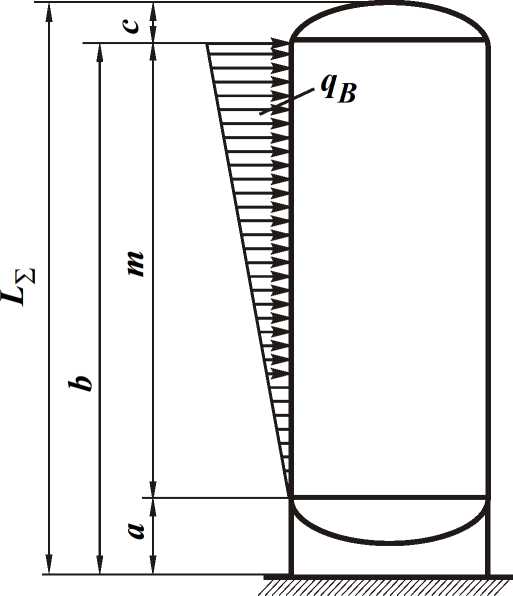

10 Расчет опорного кольца аппарата

Материал кольца выбираем такой же, как и для «юбки». Максимальные напряжения amax на опорной поверхности фундаментного кольца (рисунок

_ __ _ _ ___ ''Ч f _ _ _ _ Х’

Г _ _ _ _ _ _

10.1) при максимальном весе Gmax и am ax при рабочем весе Gp аппарата, а

так же соответствующих изгибающих моментах от действия ветровых вегде F — опорная площадь фундаментного кольца, см2;

совых нагрузок М составляют

amax

amax

|

Скачать 0.59 Mb.

Скачать 0.59 Mb.