Дископатия, миелопатия и миелография собак и кошек. Руководство по ветеринарной диагностической рентгенологии. Последнее, 4е издание данного руководства вышло в 2002 году в издательстве Saunders

Скачать 1.07 Mb. Скачать 1.07 Mb.

|

|

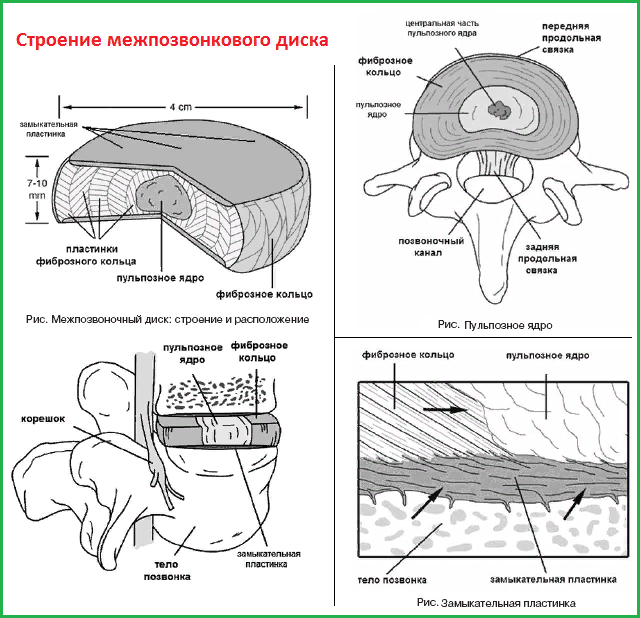

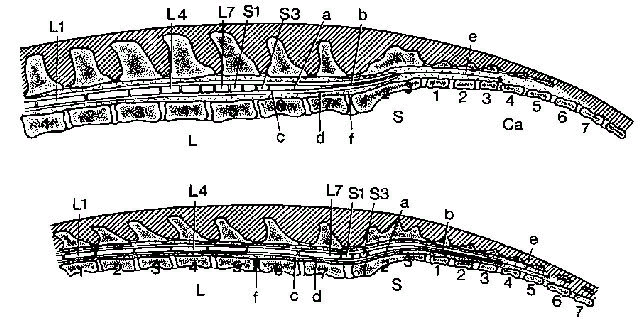

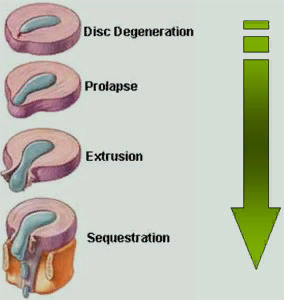

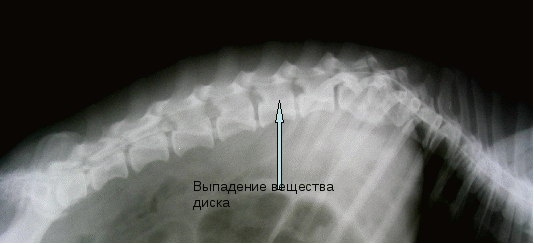

Введение «Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology» под редакцией Donald E. Thrall на сегодняшний день представляет собой самое авторитетное руководство по ветеринарной диагностической рентгенологии. Последнее, 4-е издание данного руководства вышло в 2002 году в издательстве Saunders. Данная работа – адаптированный перевод Главы 10 из этой книги, посвященной диагностике компрессионных заболеваний спинного мозга у кошек и собак. В ней освещены вопросы нормальной анатомии, эпизоотологии, общей патологии компрессионных заболеваний, и диагностических методов, применяемых для выявления локализации и типа повреждения. Знание изложенного в главе материала необходимо любому ветеринарному врачу, работающему с мелкими животными, т. к. частота компрессионных заболеваний спинного мозга весьма высока, особенно в некоторых породных группах, и любой врач, даже не специализирующийся в неврологии и хирургии, должен уметь правильно составить план диагностики такого заболевания с учетом достоинств, ограничений и рисков каждого метода исследования, и уметь интерпретировать данные миелографии. Автор благодарит главного врача клиники «Белый Клык» Карелина М. С. за помощь в интерпретации узкоспециальных аспектов данного материала. Выходные данные книги: Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology Donald E. Thrall, DVM, PhD, Professor of Radiology, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, Raleigh, NC ISBN 0721688209 · Hardback · 758 Pages Saunders · Published March 2002 Дископатия, миелопатия и миелография собак и кошек Canine and Feline Intervertebral Disc Disease, Myelography, and Spinal Cord Disease William R. Widmer, Donald E. Thrall Дископатия - это дегенеративное состояния неизвестной этиологии, приводящее к протрузии диска в позвоночный канал, сдавлению спинного мозга или корешков спинномозговых нервов. Хотя другие болезни также поражают межпозвоночные диски, в этой главе мы рассмотрим только протрузию диска. Дископатия диска затрагивает все породы собак; хондродистрофичные породы очень предрасположены, наибольший риск у такс (45-65% больных собак). Бигли, коккер-спаниели, карликовые пудели и пекинесы также имеют высокий риск. Доберман-пинчеры страдают шейной нестабильностью, дископатией также поражаются немецкие овчарки и метисы. Неврологические симптомы дископатии обычно проявляются в возрасте старше 3 лет. Однако у хондродистрофичных пород дегенерация дисков начинается до 1 года. Половой предрасположенности не отмечается. Обычными местами протрузии дисков являются Th12-13 и Th13-L1в грудопоясничном отделе и C2-3, C3-4 в шейном отделе. Несмотря на то, что клинические признаки дископатии редки у кошек, дегенерация шейных дисков часто встречаются у кошек старше 6 лет. Подозрение на дископатию является одним из самых важных показаний для рентгенографического исследования позвоночного столба у мелких животных. Точное рентгенографическое исследование может определить наличие и тяжесть заболевания, позволит клиницисту определить прогноз и провести лечение. Поскольку многие рентгенологические признаки заболевания дисков малозаметны и другие спинальные патологии могут быть причиной клинических признаков, точная интерпретация радиографии требует совершенных знаний анатомии, физиологии и неврологии. Радиология также ценна в диагностике животных с опухолевыми, воспалительными, врожденными и дегенеративными патологиями спинного мозга. Анатомический и физиологический анализ Межпозвоночный диск состоит из жесткого наружного фиброзного кольца, содержащего желатиноподобное студенистое ядро. Кольцо содержит несколько концентрических фиброзно-хрящевых слоёв, которые прочно прикреплены к смежным позвоночным концевым пластинам и телу позвонка. Студенистое ядро расположено эксцентрично, то есть кольцо тоньше дорсально и толще вентрально. Это частично объясняет тенденцию к дорсальной локализации грыжи пораженных дисков. Смесь протеогликанов, коллагеновых волокон, мезенхимальных клеток и воды составляет нормальное студенистое ядро. Лишь наиболее внешние слои фиброзного кольца иннервированы и васкуляризированы. Диск формирует синхондроз между позвонками (исключая C1-2 и крестец) и функционирует как гидравлический амортизатор. Амортизация происходит за счет гидратированного, деформабельного ядра и интактного эластичного кольца.  Межпозвонковый диск собаки 1.фиброзное кольцо 2 пульпозное ядро.   Расположение сегментов спинного мозга в его конечной части у собак и кошек (по Seiferle, 1992) L (1 — 7), S (1 —3), Са(1 — 7) соответствующие поясничные, крестцовые и хвостовые позвонки; L1, L4, L7, S1, S3, соответствующие поясничные и крестцовые сегменты спинного мозга a conus medullaris (содержит хвостовые сегменты); b filum terminale; с cavum subarachnoidale; d dura mater; e filum terminale durae matris; f cavum epidurale Длиннейшие связки (lig. longitudinales) позвоночного столба обеспечивают дорсальную и вентральную поддержку межпозвоночных дисков. Дорсальная длиннейшая связка соединяется со спинкой тела позвонка и пролегает по вентральной части позвоночного канала. В шейном отделе дорсальная связка широкая и толстая; поэтому латеральная экструзия вещества диска и радикулопатия (корешковые симптомы) более чаще встречается, чем дорсальная экструзия и серьезное сдавление мозга. В сравнении с этим, более тонкая в грудопоясничном отделе дорсальная длиннейшая связка предрасполагает к дорсальной протрузии и сдавлению мозга. Вентральная длиннейшая связка покрывает вентральную поверхность позвоночного столба, осуществляя вентральную поддержку. Связки головки ребра - короткие, поперечные фиброзные связи, которые лежат вентрально относительно дорсальной длиннейшей связки и соединяют головки ребер между Th2 и T11. Эти связки поддерживают дорсальную часть фиброзного кольца краниально от T11и помогают предотвратить дорсальную протрузию диска. Позвоночный канал собак плотно наполнен и эпидуральное пространство мало. Таким образом, спинной мозг собак может сдавливаться эпидуральными массами, например, выпятившимся диском. Таксы в сравнении с немецкими овчарками, имеют очень большое отношение спинной мозг : спинномозговой канал, то есть маленькое эпидуральное пространство. Возможно, это объясняет тяжесть неврологических симптомов у такс вследствие протрузии диска. При наличии большого эпидурального пространства у крупных пород собак небольшие протрузии вызывают минимальное сдавление спинного мозга и менее выраженную симптоматику. Отношение диаметра спинного мозга к диаметру спинномозгового канала меньше в шейном отделе; поэтому неврологические симптомы имеют тенденцию быть менее тяжелыми при протрузии диска в шейном отделе в сравнении с грудопоясничным отделом. Спинной мозг и корешки спинномозговых нервов лежат внутри костного позвоночного канала, состоящего из отдельных отверстий в позвонках. Парные межпозвоночные отверстия служат окнами, позволяющими выходить спинномозговым нервам и кровеносным сосудам. Мозговые оболочки покрывают спинной мозг и состоят из внутренней мягко-паутинной мембраны и жесткой наружной твердой. Шейное и поясничное утолщения являются нормальными и не должны быть спутаны с разбуханием спинного мозга. Спинной мозг начинается от большого затылочного отверстия и в зависимости от породы собаки, заканчивается конусом мозга около L6. У мелких пород спинной мозг заканчивается каудальнее L6, у крупных краниальнее L6. Это важный фактор при выполнении пункции подпаутинного пространства. У кошек спинной мозг заканчивается немного каудальнее L6. Сегменты спинного мозга и позвонки имеют соответствующие одинаковые цифровые обозначения (за исключением сегмента спинного мозга C8), но сегменты спинного мозга редко находятся внутри соответствующего позвонка. Причин две. Во-первых, спинной мозг короче позвоночного столба вследствие различий темпов зародышевого роста. Во-вторых, многие сегменты мозга короче, чем позвонки. Поэтому сегменты мозга расположены краниально от соответствующего позвонка и спинномозговые нервы должны пройти небольшое расстояние каудально и наискосок в позвоночном канале, прежде чем выйти через межпозвоночное отверстие. Совокупность корешков спинномозговых нервов в пояснично-крестцовом отделе называется конским хвостом. Нервы, как и мозг, могут сдавливаться при протрузии диска. Подпаутинное пространство лежит между паутинной мембраной и мягкой оболочкой, которая покрывает спинной мозг и корешки спинномозговых нервов. Спинномозговая жидкость (СМЖ) заполняет подпаутинное пространство, смещая кружевную паутинную оболочку к периферии от твердой оболочки. Спинальное подпаутинное пространство начинается от большого затылочного отверстия, где связано с подпаутинным пространством черепно-мозговой полости; оно заканчивается каудально от терминальной нити, рядом с пояснично-крестцовым сочленением. Центральный канал спинного мозга заполнен ликвором и связан рострально с системой желудочков. У большинства собак центральный канал заканчивается вслепую в конусе мозга; у некоторых собак канал продолжается в подпаутинное пространство. Патофизиологический анализ Терминология, используемая для описания поражений межпозвоночных дисков запутанна и непоследовательна. Протрузия - это неспецифический термин, обозначающий внедрение любых составляющих диска в вещество мозга или корешков нервов. Грыжей (герниацией, вздутием) диска называют растяжение неповрежденного фиброзного кольца разбухшим студенистым ядром. Экструзия, пролапс или выбитый диск - это проникновение ядра через фиброзное кольцо в эпидуральное пространство.  К сожалению, зачастую эти термины применяют вперемешку. Различия между грыжей и экструзией не всегда очевидно при использовании традиционной рентгенографии; поэтому термин протрузия предпочтителен. Описаны две формы дегенерации диска, которые приводят к различным типам протрузии. Хрящевая дегенерация происходит у хондродистрофичных пород и характеризуется дегидратацией и минерализацией студенистого ядра. Фиброзное кольцо также дегенерирует и теряет способность удерживать пораженное ядро. Вследствие этого диск не может противостоять динамическим силам, действующим на позвоночный столб и происходит протрузия. Протрузия первого типа следует за хрящевой дегенерацией и приводит к экструзии дегидратированного вещества ядра в позвоночный канал. Фиброидная дегенерация часто определяется у пожилых, не хондродистрофичных пород и характеризуется фиброзной метаплазией студенистого ядра. Фиброзное кольцо может растягиваться, частично рваться, или гипертрофироваться и выступать в позвоночный канал, таким образом сдавливая мозг. Первый тип повреждений имеет тенденцию к острой, мощной экструзии, вызывающей компрессионную миелопатию и тяжелые неврологические симптомы. Второй тип повреждений ассоциирован с хроническим, прогрессивным течением, мягкими неврологическими симптомами, даже несмотря на имеющуюся компрессию мозга. Это происходит потому, что спинной мозг может лучше выдерживать медленные деформации второго типа повреждений, чем «взрывную» компрессию первого типа. Компрессия спинного мозга выпавшим диском вызывает закрытый тип повреждения, которое нарушает функцию и структуру мозга. Два основных фактора вносят вклад в патологические изменения при закрытом повреждении мозга: (1) механическое разрушение, вызываемое компрессией и контузией, и (2) химические и сосудистые изменения внутри мозга. Тяжесть зависит от динамической силы, продолжительности и силы сдавления, степени контузии, связанной с первичным повреждением. Компрессия спинного мозга ограничивает артериовенозное снабжение, и серьезное ограничение артериального снабжения может вызвать инфаркт. Ишемия спинного мозга индуцирует высвобождение мощных вазоактивных аминов, включая норадреналин, серотонин, дофамин, что приводит к гематомиелии и миеломаляции. Обзорная рентгенография Рентгенологические признаки, связанные с протрузией межпозвоночного диска включают (1) сужение дискового пространства, (2) сужение щели между суставными отростками, (3) маленькое межпозвоночное отверстие, (4) повышение непрозрачности (increased opacity) межпозвоночного отверстия, и (5) выдавленное минерализованное вещество диска в позвоночном канале.  Уменьшение дискового пространства должно быть оценено с учетом возраста животного и наличия либо отсутствия вторичных изменений костей. Сужение может соответствовать острой (тип 1) протрузии диска у животного молодого или среднего возраста, когда нет вторичных изменений костей. У старых собак сужение может означать хроническое (второй тип) поражение дисков, и только наличие выбухания фиброзного кольца. Деформирующий спондилез часто сопровождает хроническую протрузию и отражает плохие амортизирующие свойства пораженного диска. Множество собак с рентгенологическими признаками деформирующего спондилеза имеют бессимптомные хронические изменения дисков. Минерализация свидетельствует о дегенерации межпозвоночного диска, но не всегда о протрузии. Дистрофическая минерализация дегенерирующего диска обычно начинается в центре студенистого ядра и распространяется к периферии. Фиброзное кольцо может минерализироваться самостоятельно. Наличие минерализованного вещества диска не является признаком пролапса диска. Не все минерализованные диска пролабируют, и не всегда материал пролабированного диска минерализован. Экструдированное минерализованное вещество диска может быть видно при рентгеновском исследовании, и это признак пролапса диска. При остром пролапсе минерализованное вещество диска инфильтрируется местным воспалением. Поэтому плотность вещества диска ближе к мягким тканям, чем к минерализованным. После экструзии вещества ядра полая оболочка, кольцо, может сохраняться. По мере стихания воспаления экструдированное вещество диска уменьшается в объеме и становится более непрозрачным. Помимо этого, вещество хронически экструдированного диска подвергается минерализации и оссификации. Эта информация должна помочь отличить острую протрузию диска от хронической. Латеральная и внутриотверстная (intraforaminal) протрузия шейных дисков может быть незамечена при использовании стандартных вентродорсальных и латеральных проекций. Поскольку экстрадуральное пространство в шейном отделе относительно велико, экструзия может не вызвать экстрадуральных миелографических признаков поражения. Косые проекции (V45°L-DR или V45°R-DL) позволяют оценить, соответственно, левое и правое отверстия, дать возможность идентифицировать непрозрачное отверстие. Эта процедура поможет хирургу, потому что животное может иначе попасть в категорию нехирургического лечения. После гемиляминэктомии пространство диска часто остается узким. Место гемиляминэктомии может быть определено по отсутствию с одной стороны суставного отростка. Грудопоясничный отдел должен всегда тщательно исследоваться на этот счет, так как информация о предыдущих хирургических декомпрессиях может быть утеряна. Если была выполнена полная ляминэктомия, отсутствие дуги и остистого отростка распознается проще. Фенестрация обычно приводит к сужению пространства диска, и подчас к дискоспондилиту Миелография Миелография - это рентгенография с использованием инъекции контрастных препаратов в спинное подпаутинное пространство для исследования спинного мозга и конского хвоста. Показания для миелографии включают (1) подтверждение повреждения спинного мозга, видимое на обзорной рентгенограмме, (2) определение размера повреждения, (3) нахождение повреждения, не видимого на обзорном снимке, и (4) исследование потенциально хирургических пациентов. Миелография может вызвать обострение существующих неврологических симптомов. Когда клинические проявления согласуются с диагнозом протрузии межпозвоночного диска и присутствуют недвусмысленные признаки на обзорной рентгенограмме, хирург может выполнить декомпрессию без миелографического исследования. Однако в последних исследованиях у собаках с хирургически подтвержденным поражением диска обзорная рентгенография показала лишь 68-72% точность в идентификации места протрузии диска; точность миелографии составила 86-97%. Миелография также позволяет определить, выполнять гемиляминэктомию на левой или на правой стороне поврежденного диска. Техника Техника миелография хорошо описана; поэтому здесь представлено только краткое резюме. Миелография всегда выполняется в асептических условиях, животное подвергается общей анестезии. Точная обзорная рентгенография служит основой и должна предшествовать миелографии. Iohexol (Omnipaque, 240 mgl/mL) и Iopamidol (Isovue, 200 mgl/mL) – безопасные, эффективные, безионные контрастные препараты выбора для миелографии мелких животных. Доза для всего позвоночника 0,45 мл/кг, а региональная - 0,3 мл/кг. Эти дозы являются ориентировочными и важно обеспечивать адекватное заполнение контрастным веществом субарахноидального пространства в интересующей области. Необходимо всегда использовать спинальные иглы N22 со стилетом, так как они имеют короткий срез, повышающий вероятность попадания иглы в узкое подпаутинное пространство. Сохранение стилета на месте во время пункции снижает повреждение, если случайно был проткнут спинной мозг и предупреждает попадание ткани в просвет иглы. Шейная миелография выполняется инъекцией контрастного вещества в мозжечково-мозговую цистерну через пространство между затылком и атлантом. Пункция должна быть совершена, когда животное находится в стернальном или латеральном положении. Голову сгибают вентрально, и игла аккуратно вводится по средней линии рядом с центром треугольника, образованного наружным затылочным бугром и крыльями атланта. Отчетливый звук, сопровождающийся немедленным исчезновением сопротивления часто ощущается, когда игла прокалывает дорсальную атланто-окципитальную мембрану и твердую мозговую оболочку. «Классические» ощущения теряют очевидность или исчезают у мелких собак, и не должны служить ориентиром попадания в цистерну. Во время пункции врач должен часто останавливаться, извлекать стилет и проверять наличие ликвора для определения положения иглы. Можно сделать рентгенограмму для определения положения иглы. При стернальном положении тела животного риск ниже, поскольку затылочная плоскость используется для нахождения правильной глубины перед попаданием в мозжечково-мозговую цистерну. Люмбальная миелография выполняется пункцией подпаутинного пространства, желательно в L5-6, но можно при необходимости использовать L4-5. Животное находится в боковом положении, и используются два метода пункции подпаутинного пространства. При парамедианном доступе игла вводится немного каудолатеральнее от остистого отростка L6или L7и направляется краниовентрально под углом 45 градусов через междужковое пространство. Медианный доступ подразумевает введение иглы точно краниальнее остистого отростка L5или L6под углом 90 грудусов к позвоночному столбу. Поскольку подпаутинное пространство заканчивается вслепую у большинства собак, контрастное вещество может обогнуть интрамедуллярную выпуклость, позволив оценить область компрессионного повреждения краниально и каудально. При цервикальной инъекции контрастное вещество затекает рострально в систему желудочков, когда сталкивается с сопротивлением каудальному течению; таким образом может быть идентифицирована только краниальная граница компрессии. Цервикальная миелография редко ценна в случае наличия крупной выпуклости в грудопоясничном отделе. В некоторых случаях люмбальное исследование - лучший путь для оценки каудального повреждения в шейном отделе. Достоинства и недостатки дорсального люмбального подпаутинного введения в сравнении с вентральным спорны. Поскольку сложно локализовать дорсальное подпаутинное пространство, многие врачи выбирают положение среза иглы в вентральном субарахноидальном пространстве. Это также снижает риск интрамедуллярного введения контрастного вещества. Расположение среза иглы в дорсальном подпаутинном пространстве технически более сложно, но снижает механическое повреждение спинного мозга. Прохождение иглы сквозь спинной мозг необходимо для вентральной подпаутинной пункции и обязательно повреждает мозг. Это можно минимизировать сохранением стилета в игле и избежания горизонтальных движений иглы во время пункции. Тем не менее, было показано, что дорсальная сторона мозга сдавливается на 2-3 мм вентрально, когда кончик иглы протыкает твердую оболочку. Следовательно, мозг может подвергаться повреждением компрессией так же, как механическим повреждением иглой. Очевидно, что при дорсальном положении иглы происходит только компрессия мозга. Как при дорсальной, так и при вентральной пункции коррекция положения иглы должна производится под контролем флюороскопии или рентгенографии после пробного введения контрастного вещества; иначе может произойти интрамедуллярное введение. Дорсальное подпаутинное введение технически совершеннее, поскольку производится только одна пункция подпаутинного пространства, что снижает вероятность экстрадуральной утечки контрастного вещества. Независимо от используемого доступа, следует избегать множественных пункций, поскольку риск эпидуральной утечки повышается с каждой попыткой. Принципы интерпертации Знание взаиморасположения спинного мозга, оболочек, эпидурального пространства и позвоночного канала необходимо для точной интерпретации миелограммы. Для нормальной миелограммы типичны резко очерченные тонкие столбы контрастного вещества в подпаутинном пространстве. Мелкие породы собак и кошки имеют относительно толстый спинной мозг, и потому тонкие столбы контрастного вещества. Вентральная часть эпидурального (экстрадурального) пространства в норме шире в каудальной шейной области, что дает ложный эффект смещения мозга. Дорсальная часть подпаутинного пространства шире соответствующей вентральной стороны на уровне C1-2в грудопоясничном отделе. Нормальные эпидуральные мягкие ткани создают дефект заполнения в вентральной части столба контрастного вещества на уровне C1-2, который нельзя путать с экстрадуральным повреждением. Небольшие дефекты заполнения часто видны дорсально от сохраненных цервикальных дисков и вызваны гипертрофией желтой связки или фиброзного кольца. Клинически значимые дефекты заполнения подпаутинного пространства должны сопровождаться истончением противоположной части столба контрастного вещества или явно сдавливать спинной мозг. В грудном отделе не хватает сегментов. Поскольку спинной мозг у собак заканчивается на уровне L5-6, заполненный контрастным веществом дуральный мешочек(dural sac)часто продолжается дальше поястнично-крестцового сочленения. Патологическая миелограмма характеризуется изменениями в размере и локализации столба контрастного вещества в подпаутинном пространстве, ширины и непрозрачности спинного мозга. Миелографические поражения могут быть объединены в следующие группы: экстрадуральные поражения, интрадуральные-экстрамедуллярные поражения, интрамедуллярные разбухания, и интрамедуллярное контрастирование. Несколько технических факторов влияют на качество и интерпретацию миелограммы. Воздушные пузыри создают круглые или овальные дефекты, которые могут вызвать недоумение; несмотря на это, их локализация обычно изменяется на последующих снимках. Субдуральная утечка может произойти, если игла перекрывает субдуральное и подпаутинное пространства, вызывая неравномерное контрастирование и плохое заполнение контрастным веществом. Эпидуральную утечку следует избегать, поскольку она добавляет нежелательную затененность, скрывающую столб контрастного вещества в подпаутинном пространстве. Гравитационные нарушения распределения контрастного вещества снижают подпаутинное контрастирование в приподнятых частях. В вентродорсальной проекции контрастное вещество затекает краниально, что снижает затенение каудального шейного подпаутинного пространства. Противоположная ситуация возникает в дорсовентральной проекции; поэтому обе проекции должны применяться всегда. В боковой проекции контрастное вещество затекает краниально и каудально в грудном отделе. Эффект растекания можно преодолеть, приподнимая заднюю и переднюю части животного, наполняя грудное подпаутинное пространство. Растекание становится большей проблемой с гиперосмолярными констрастными веществами с высоким содержанием йода. «Каналограмма» получается тогда, когда ствол иглы оказывается в центральном канале или когда центральный канал сообщается с подпаутинным пространством в области конуса мозга. В упомянутых случаях контрастное вещество предположительно затекает назад по игле, особенное в случае быстрого введения. С большей вероятностью каналограмма присходит, когда пунктируется L4-5, где соотношениемозг-к-позвоночному каналубольше. Наличие нормальной каналограммы нельзя путать с контрастированием мозга в результате миеломаляции. Расширение центрального канала ассоциировано с гидромиелией. Также центральный канал может контрастироваться в случае разрушения паренхимы спинного мозга в случае травмы или неоплазии. Таблица 10-1. Возможные диагнозы, связанные с миелографическими картинами

Протрузия межпозвоночного диска Как экстрадуральная, так и интрамедуллярная картина может вызываться протрузией диска (Таб. 10-2). Протрузия диска чаще всего вызывает экстрадуральное поражение, характеризующееся истончением и дорсальным отклонением вентральной части подпаутинного столба контрастного вещества (боковая рентгенография) и компенсаторным расширением мозга (вентродорсальная рентгенография). На боковой рентгенограмме спинной мозг сдавлен и отклонен от места протрузии диска. Столб контрастного вещества рядом с протрузией изгибается куполом, противоположная сторона столба сужается смещенным спинным мозгом. Когда протрузия диска немного латеральна от осевой линии, может наблюдаться расщепленый, или раздвоенный столб контрастного вещества на боковой проекции. Эта находка не должна путаться с интрадуральным-экстрамедуллярным поражением. Вытесненное вещество диска и выбухшее фиброзное кольцо может отклонять столб подпаутинного контрастного вещества и спинной мозг. Таблица 10-2. Миелографические признаки поражения межпозвоночного диска

Часто при протрузии первого типа интрамедуллярная картина, обусловленная значительным разбуханием, преобладает, и маскирует «классические» экстрадуральные признаки экструзии. Разбухание мозга вызывается отеком от одного до трех сегментов мозга краниально и каудально от места протрузии вторично к острому поражению, но это не характерно для хронической прорузии диска. Субарахноидальное смещение интрамедуллярного разбухания дифференцируют от экстрадуральной компрессии. При интрамедуллярном разбухании столб контрастного вещества истончен и смещен абаксиально. В тяжелых случаях значительная опухоль может полностью облитерировать подпаутинное пространство. Наличие интрамедуллярной опухоли обычно видно на боковой и вентродорсальной проекциях. Компенсаторное экстрадуральное сдавление мозга вызывает фокальное интрамедуллярное разбухание (длинна короче, чем у интрамедуллярого разбухания) на одной проекции (обычно вентродорсальной), а экстрадуральные признаки протрузии диска видны на прямоугольной проекции. В некоторых случаях остро вытесненное вещество диска может окружать мозг и вызывать дефект заполнения подпаутинного пространства, что имитирует разбухание мозга. Если наличие интрамедуллярнго разбузания не сопровождается ясными экстрадуральными признаками, внимательное исследование миелограммы может идентифицировать место протрузии диска. Небольшое аксиальное отклонение столба контрастного вещества в месте разбухания мозга подскажет локализацию экстрадурального вещества диска. Этот важный признак часто находят только на одной проекции, но он может помочь в определении места хирургического вмешательства и декомпрессии. Важно помнить, что кровотечение из разрыва вентральных позвоночных вен - это осложнение поражения диска и может вызвать массивное экстрадуральное повреждение. В случае сомнений относительно локализации протрузии диска по миелограмме, следует повторить обзорную рентгенографию, чтобы точно ничего не упустить. Технический анализ играет важную роль в миелографической диагностике поражений межпозвоночных дисков. Рентгенография, проводимая немедленно после быстрого введения контрастного вещества, может увеличить экстрадуральный компонент протрузии диска и размер разбухания мозга. Использование косых рентгенологических проекций должно рассматриваться при рентгенографическом исследовании, поскольку они часто дают полезную информацию. Если вещество диска достоверно расположено латерально от средней линии, боковые и вентродорсальные рентгенограммы должны показать только разбухание мозга, тогда как в косых проекциях (VL-DR и VR-DL) будет видно экстрадуральное поражение (рис. 10-15). В некоторых случаях требуются обе (левая и правая) боковые проекции для точной идентификации экстрадурального поражения. Постепенное развивающаяся протрузия диска типа IIсклонна к минимальному отеку мозга, приводит к экстрадуральной миелографической картине. Хронические осложнения, включающие гипертрофию фиброзного кольца, желтой связки, суставной капсулы дорсального межпозвоночного суставного отростка вызывают циркулярную компрессию спинного мозга («песочные часы»). Протрузия второго типа – это часть синдрома шейной нестабильности (вобблер-синдрома) и пояснично крестцового синдрома (синдрома конского хвоста) у крупных пород собак. Диагностика пояснично-крестцовой протрузии диска представляет особую проблему для рентгенолога. Несмотря на то, что сужение дискового пространства, склероз концевых пластин, и деформирующий спондилез ассоциированы с протрузией диска на уровне L7-S1, эти изменения также встречаются у не имеющих симптоматики собак. Кроме этого, некоторые собаки с протрузией диска на уровнеL7-S1не имеют рентгенологических изменений. Боковые рентгенологические проекции в согнутом и разогнутом состоянии помогают в оценке динамики пояснично-крестцовой нестабильности, но результаты часто вводят в заблуждение. Рентгеноконтрастные исследования повседневно для исследования пояснично-крестцового отдела, за исключением сгибательно-разгибательной миелографии и эпидурографии. Миелография может обнаруживать протрузию диска, разрастания дурального мешка за пояснично-крестцовым сочленением, и технически доступна. Эпидурография выполняется помещением спинальной иглы в позвоночный канал между S3 и C3 и введением контрастного вещества в эпидуральное пространство. Дорсальная дислокациявентрального эпидурального пространства и полная обструкция краниального тока контрастного вещества обычно являются эпидурографическими признаками пояснично-крестцового стеноза (компрессии). Несмотря на это, нормальный контур эпидурального пространства непохож на подпаутинное, волнистый, и часто неверно интерпретируется. Миелография должна всегда предшествовать эпидурографии, поскольку последняя затеняет подпаутинное пространство. Компьютерная томография Компьютерная томография (КТ) и КТ-миелография используются, когда традиционная миелография выявляетподозрение на экстрадуральное поражение, вызванное протрузией диска. Поскольку контрастная разрешающая способность КТ существенно выше, нежели у традиционной рентгенографии, экстрадуральные повреждения, вызванные не протрузией диска (гипертрофия связок, гематома, опухоль и т.д.) могут быть идентифицированы. Отек спинного мозга и изменения межпозвоночных отверстий точно диагностируются КТ-миелогафией, особенно при минимальном подпаутинном расширении. У доберман-пинчеров с каудальной цервикальной нестабильностью [вобблер-синдромом] КТ предоставляет прогностическую информацию о параспинальных мягкотканных структурах и паренхиме мозга, которые не могут быть получены традиционной рентгенографией. Высокоразрешающая КТ предоставляет превосходное пространственное разрешение и контрастность изображения и используется в диагностике поражений конского хвоста у людей. Техника, использующая этот направление, была предложена для исследования пояснично-крестцового отдела собак. Заболевания спинного мозга Выбранные состояния спинного мозга, ассоциированные с миелографическим исследованием, представлены здесь. Такие важные заболевания, такие как миелит, менингит, и дегенеративная миелопатияне включены сюда, поскольку редко сопровождаются миелографическими изменениями. Неоплазия спинного мозга Опухоли, поражающие спинной мозг, могут иметь интрамедуллярное или экстрамедуллярное происхождение. Интрамедуллярные опухоли локализованы внутри спинного мозга и вызывают его разбухание,разрыв нервных путей. Они могут быть первичными, развиваясь из нейральных элементов, либо быть метастатическими. Экстрамедуллярные опухоли возникают из оболочек спинного мозга (интрадуральные) или из любых тканей позвоночного столба (экстрадуральные), включая позвонки. Экстрадуральные и интрадуральные-экстрамедуллярные опухоли поражают спинной мозг вторично, вызывая сдавление.Отдельноклеточные опухоли (discrete cell tumors), например лимфосаркома, сложны для классификации, посколькуместаих происхождения обычно неизвестны и локализация различна. Интрамедуллярные опухоли относительно редко встречаются у собак и кошек. Опухоли глии, включая астроцитомы и олигодендроглиомы – самые частые первичные неоплазии спинного мозга у собак. Эпиндемомы и медуллоэпителиомы также встречаются и происходят из нейроэпителия. Лимфосаркома – самая часто встречающаяся интрамедуллярная опухоль у кошек. Интрамедуллярные метастазы редко диагностируются у собак и кошек – преобладают лимфосаркома и гемангиосаркома. Сообщалось о «первичных» лимфосаркомах спинного мозга (т.е., не обнаруженные экстранейрально) у собак. Экстрадуральные опухоли наиболее часто поражают спинной мозг. Эти опухоли лежат в позвоночном канале и включают остеосаркомы, происходящие из позвонков, миеломы, лимфосаркомы, менингиомы, и метастатические опухоли. Интрадурально-экстрамедуллярные опухоли локализованы в дуральном пространстве, преобладают нейрофибросаркомы, менингиомы и лимфосаркомы. К сожалению, симптоматика у животных с опухолями спинного мозга часто напоминает протрузию диска и другие незлокачественные процессы. Обычно присутствует боль и нервная дисфункция. Хотя постепенное развитие симптомов позволяет предполагать интрамедуллярную опухоль, у некоторых животных клиника развивается остро. Анализ СМЖ в комплексе с миелографией может выявить отслоившиеся опухолевые клетки. На миелографии интрамедуллярные опухоли вызывают циркулярное разбухание спинного мозга, которое характеризуется экранированиемстолба контрастного вещества. Разбухание мозга легко спутать с острой протрузией диска. Признаки протрузии диска, отмеченные на обзорной рентгенограмме (суженное пространство диска, мутное межпозвоночное отверстие, и т. д.), могут помочь в диагностике. Медленно растущие опухоли спинного мозга могут вызывать медленную краевую потерю кости позвоночного канала. Однако этот признак незакономерен и часто обнаруживается ретроспективно. Экстрадуральные опухоли вызывают сдавление спинного мозга, экранирование столба контрастного вещества, разбухание мозга, также напоминающие протрузию диска. Так же интрадурально-экстрамедуллярные опухоли могут напоминать любые другие массы в оболочках. Интрамедуллярное кавернообразование Состояния, сопровождающиеся кавернообразованием в паренхиме, часто включаются в общую классификацию спинальных дизрафий. Этот общий термин означает все виды незаращений нервной трубки. К кавернозным заболеваниям, встречающимся у собак и кошек, относятся гидромиелия, сирингомиелия, и миеломенингоцеле. Гидромиелиясопровождается дилятацией центрального канала и может быть врожденной и приобретенной. Врожденная гидромиелия может быть ассоциирована с мальформацией желудочковой системы, нарушением оттока СМЖ и повышенным давлением СМЖ. Часто присутствует гидроцефалия, когда выявляют гидромиелию. В случае приобретенной гидромиелии дилятация может быть следствием повышения давления СМЖ, ассоциированного с инфекцией, травмой или неоплазией, поражающих желудочковую систему. Миелографически гидромиелия характеризуется широким, заполненным контрастным веществом центральным каналом. Заполнение обычно происходит из-за заброса вдоль иглы, но в некоторых случаях, расширение канала настолько выражено, что его случайно пунктируют во время спинномозговой пункции. Может происходить кистоподобное или равномерное расширение канала. Клинические признаки, ассоциированные с гидромиелией, могут быть следствием либо дилатации и потери спинномозговой паренхимы, либо состояния, вызвавшего гидромиелию (например, инфекционный перитонит кошек). Часто гидромиелия является случайной находкой и клинически не проявляется. Сирингомиелияподразумевает кавернизацию спинномозговой паренхимы, которая может сообщаться с центральным каналом или нет. Когда есть сообщение, контрастное вещество заполняет каверны и их можно увидеть на миелографии. Однако отличить кавитацию паренхимы от гидромиелии сложно, потому что каверны имеют склонность сливаться с дилатированным центральным каналом. Поскольку паренхима спинного мозга поражается напрямую, животные, имеющие сирингомиелию, часто имеют клинические проявления. Сирингомиелия часто встречается увеймар-пойнтеров. Миеломенингоцелеассоциировано с расщелиной позвоночника и представляет собой протрузию спинного мозга и мозговых оболочек через дефект дуги позвонка. При тщательном рассмотрении обзорного снимка часто обнаруживается удвоение или отсутствие остистого отростка пораженного позвонка. Миелографически выявляется дорсальная дислокация менингеального мешка и конуса мозга. Менингеальный мешок расширен, и могут происходить различные изменения краниально от миеломенингоцеле, включая гидромиелию или сирингомиелию. Расщелина позвонка часто поражает поясничные и крестцовые позвонки и часто встречается у английских бульдогов и бесхвостых кошек. Волокнистохрящевая эмболия Волокнистохрящевая эмболия – это синдром острого инфаркта спинного мозга вследствие освобождения небольших волокнистохрящевых эмболов из межпозвоночных дисков, которые застревают в паренхиме мозга. Происходят инфаркт и ишемия, может быть отек. Таким образом, на миелографии может быть видно интрамедуллярное разбухание мозга. В одном исследовании описано сужение пространства межпозвоночного диска, ассоциированное с волокнистохрящевой эмболией. Однако чаще при волокнистохрящевой эмболии не видно изменений при рентгенографии и миелографии, а визуализация используется для исключения других состояний. Неоплазия корешков нервов Нейрофибромы, нейрофибросаркомы, менингиомы и шванномы – это первичные опухоли, которые поражают корешки нервов. Нейрофибромы и нейрофибросаркомы развиваются из паренхимы нерва, тогда как шванномы инкапсулированы и отделены от нерва. Менингиомы берут начало из прилежащих мозговых оболочек и могут сдавливать корешки нервов. Опухоли корешков нервов наиболее часто ассоциированы с шейными и грудными спинномозговыми сегментами. При миелографии интрадурально-экстрамедуллярные признаки видны, когда опухоль лежит в подпаутинном пространстве. Однако если происходит проникновение в твердую оболочку или спинной мозг, или опухоль лежит за пределами твердой оболочки, «классическая» интрадурально-экстрамедуллярная картина отсутствует. В этом случае опухоль может вызывать сдавление спинного мозга. Для идентификации паравертебральных опухолей корешков нервов, например, опухолей плечевого сплетения, необходима КТ или МРТ. Арахноидальные кисты Доброкачественные кистоидные области подпаутинного пространства могут вызывать экстрамедуллярное сдавление и неврологические симптомы. Гистологически это не истинные кисты, потому что они не выстланы эпителиальными клетками. Причина арахноидальных кист неизвестна, но поскольку их обычно наблюдают у молодых собак, вероятна врожденная этиология. Сопротивление току СМЖ, возможно, вызванное травмой, приводящее к обратному току (backpressure) идилятации подпаутинного пространства, также рассматривается как причина. Обзорная рентгенография при арахноидальных кистах обычно нормальная. При миелографии контрастное вещество заполняет область кист, выявляя резкую дилятацию подпаутинного столба контрастного вещества и сдавлению прилежащего спинного мозга. Важно распознать интрадурально-экстрамедуллярное расположение кист, так как их необходимо дифференцировать от неоперабельных интрамедуллярных повреждений, таких как гидромиелия и сирингомиелия. Интрамедуллярно-экстрамедуллярные признаки в этом случае отличаются от объемных образований (напр. нейрофибромы), создающих дефект заполнения и подпаутинное расширение. Арахноидные кисты, возникшие не в вследствие предшествующей травмы или хирургического вмешательства обычно расположены в дорсальной части подпаутинного пространства. |