Гистология (зрение). гиста зрение. Сенсорные системы. Органы чувств. Эмбриогенез и гистофизиология органа зрения

Скачать 3.31 Mb. Скачать 3.31 Mb.

|

|

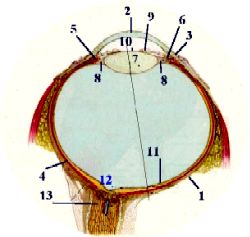

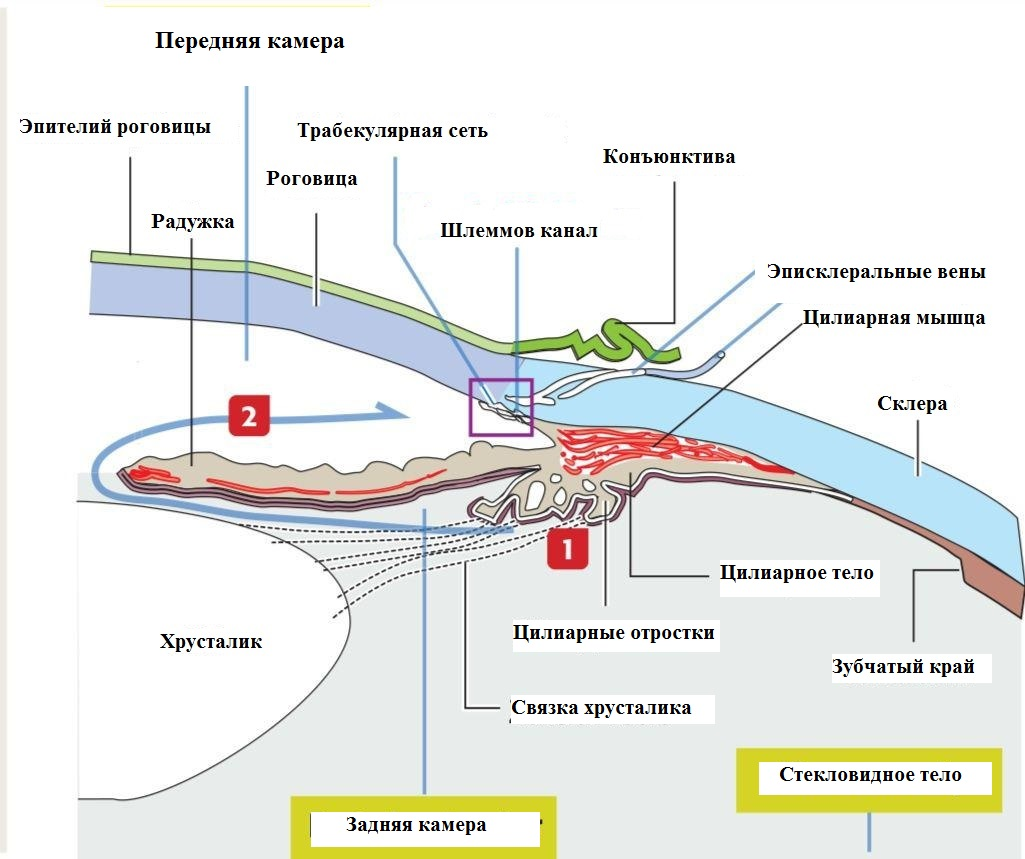

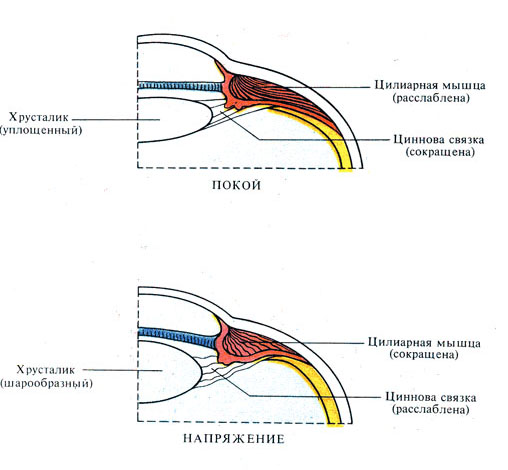

Состав водянистой влаги? это жидкость, гипертоничная по отношению к крови. Характерно высокое содержание антиоксидантов (аскорбиновая кислота), гиалуроновой кислоты, факторов роста и противовоспалительных цитокинов. Уникальный химический состав водянистой влаги поддерживается благодаря комплексу структур, формирующих гемато-аквеозный (или гематофтальмический) барьер. Что входит в состав гемато-аквеозного барьера? · фенестрированный эндотелия сосудов на базальной мембране; · периваскулярная рыхлая волокнистая соединительная ткань; · цилиарный эпителий – состоит из 2 слоев с двумя базальными мембранами; Внутренний слой – пигментный эпителий на базальной мембране – граничит с рыхлой волокнистой соединительной тканью. Наружный слой – беспигментный эпителий + базальная мембрана – на поверхности, обращенной в заднюю камеру. Схема циркуляции водянистой влаги  Хрусталик (lens). Это прозрачное двояковыпуклое тело, форма которого меняется во время аккомодации глаза к видению близких и отдаленных объектов. Вместе с роговицей и стекловидным телом хрусталик составляет основную светопреломляющую среду. Радиус кривизны хрусталика варьирует от 6 до 10 мм, показатель преломления составляет 1,42. Хрусталик покрыт прозрачной капсулой толщиной 11-18 мкм. Это базальная мембрана эпителия, которая содержит коллаген, сульфатированный гликозоаминогликан и др. Передняя стенка хрусталика состоит из однослойного плоского эпителия (epithelium lentis).По направлению к экватору эпителиоциты становятся выше и образуют ростковую зону хрусталика. Эта зона является камбиальной для клеток передней и задней поверхности хрусталика. Новые эпителиоциты преобразуются в хрусталиковые волокна (fibrae lentis). Каждое волокно представляет собой прозрачную шестиугольную призму. В цитоплазме хрусталиковых волокон находится прозрачный белок - кристаллин.Волокна склеиваются друг с другом особым веществом, которое имеет такой же, как и они, коэффициент преломления. Центрально расположенные волокна теряют свои ядра, укорачиваются и, накладываясь друг на друга, образуют ядро хрусталика. Хрусталик поддерживается в глазу с помощью волокон ресничного пояска (zonula ciliaris), образованного радиально расположенными пучками нерастяжимых волокон, прикрепленных с одной стороны к ресничному (цилиарному) телу, а с другой - к капсуле хрусталика, благодаря чему сокращение мышц ресничного тела передается хрусталику. Знание закономерностей строения и гистофизиологии хрусталика позволило разработать методы создания искусственных хрусталиков и широко внедрить в клиническую практику их пересадку, что сделало возможным лечение больных с помутнением хрусталика (катаракта). Стекловидное тело (corpus vitreum). Это прозрачная масса желеобразного вещества, заполняющего полость между хрусталиком и сетчаткой, в составе которого 99 % воды. На фиксированных препаратах стекловидное тело имеет сетчатое строение. На периферии оно более плотное, чем в центре. Через стекловидное тело проходит канал - остаток эмбриональной сосудистой системы глаза - от сосочка сетчатки до задней поверхности хрусталика. Стекловидное тело содержит белок витреин и гиалуроновую кислоту, из клеток в нем обнаружены гиалоциты, макрофаги и лимфоциты. Показатель преломления стекловидного тела равен 1,33. Аккомодационный аппарат глаза. Аккомодационный аппарат глаза (радужка, ресничное тело с ресничным пояском) обеспечивает изменение формы и преломляющей силы хрусталика, фокусировку изображения на сетчатке, а также приспособление глаза к интенсивности освещения. Все структуры аккомодационного аппарата имеют общие признаки: · наличие гладких миоцитов нейрального происхождения; · наличие меланоцитов; · богатая иннервация волокнами симпатической и парасимпатической нервной системы. Радужка (iris). Представляет собой дисковидное образование с отверстием изменчивой величины (зрачок) в центре. Она является производным сосудистой (в основном) и сетчатой оболочек. Сзади радужка покрыта пигментным эпителием сетчатой оболочки. Расположена между роговицей и хрусталиком на границе между передней и задней камерами глаза (рис. 12.4). Край радужки, соединяющий ее с ресничным телом, называется ресничным (цилиар-ным) краем. Строма радужки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатой пигментными клетками. Здесь располагаются мионейральные клетки. Радужка осуществляет свою функцию в качестве диафрагмы глаза с помощью двух мышц: суживающей (musculus sphincter pupillae) и расширяющей (musculus dilatator pupillae) зрачок. Гистологический препарат глаза - радужка (слева), хрусталик (справа). В радужке различают пять слоев: передний (наружный) эпителий,покрывающий переднюю поверхность радужки, передний пограничный (наружный бессосудистый) слой, сосудистый слой, задний (внутренний) пограничный слой и задний (пигментный) эпителий. Передний эпителий (epithelium anterius iridis) представлен нейроглиальными плоскими полигональными клетками. Он является продолжением эпителия, покрывающего заднюю поверхность роговицы. Передний пограничный слой (stratum limitans anterius) состоит из основного вещества, в котором располагаются значительное количество фибробластов и пигментных клеток. Различное положение и количество меланинсодержащих клеток обусловливают цвет глаз. У альбиносов пигмент отсутствует и радужка имеет красный цвет в связи с тем, что через ее толщу просвечивают кровеносные сосуды. В пожилом возрасте наблюдается депигментация радужки, и она делается более светлой. Сосудистый слой (stratum vasculosum) состоит из многочисленных сосудов, пространство между которыми заполнено рыхлой волокнистой соединительной тканью с пигментными клетками. Задний пограничный слой (stratum limitans posterius) не отличается по строению от переднего слоя. Задний пигментный эпителий (epithelium posterius pigmentosum)является продолжением двухслойного эпителия сетчатки, покрывающего ресничное тело и отростки. Он включает диффероны видоизмененных глиоцитов и пигментоцитов. Ресничное, или цилиарное, тело (corpus ciliare). Ресничное тело является производным сосудистой и сетчатой оболочек. Выполняет функцию фиксации хрусталика и изменения его кривизны, тем самым участвуя в акте аккомодации. На меридиональных срезах через глаз цилиарное тело имеет вид треугольника, который своим основанием обращен в переднюю камеру глаза. Ресничное тело подразделяется на две части: внутреннюю - ресничный венец (corona ciliaris) и наружную - ресничное кольцо (orbiculus ciliaris). От поверхности ресничного венца отходят по направлению к хрусталику ресничные отростки (processus ciliares), к которым прикрепляются волокна ресничного пояска. Основная часть ресничного тела, за исключением отростков, образованаресничной, или цилиарной, мышцей (m. ciliaris), играющей важную роль в аккомодации глаза. Она состоит из пучков гладких мышечных клеток нейроглиальной природы, располагающихся в трех различных направлениях. Гистологический препарат фрагмента сосудистой оболочки - цилиарные отростки, участвующие в образовании водянистой влаги в входящие в состав гемато-аквеозного барьера (беспигментный эпителий занимает периферическое положение, под ним располагается пигментный эпителий). Сокращение цилиарных мышц приводит к утолщению цилиарного тела и расслаблению ресничного пояска. При этом хрусталик приобретает округлую форму, его преломляющая сила увеличивается, что обеспечивает фокусирование на сетчатке изображения предметов, расположенных вблизи (например, книга при чтении, микроскопия). При фиксации взгляда на удаленных предметах происходит расслабление цилиарных мышц, уплощение цилиарного тела, натяжение ресничного пояска. За счет этого хрусталик вытягивается, приобретая уплощенную форму, его преломляющая сила снижается.  Конец формы В гистологическом препарате представлен хрусталик. Определите источник его развития: Ваш ответ :

Различают наружные меридиональные мышечные пучки, лежащие непосредственно под склерой, средние радиальные и циркулярные мышечные пучки, образующие кольцевой мышечный слой. Между мышечными пучками расположена рыхлая волокнистая соединительная ткань с пигментными клетками. Сокращение цилиарной мышцы приводит к расслаблению волокон круговой связки - ресничного пояска хрусталика, вследствие чего хрусталик становится выпуклым и его преломляющая сила увеличивается. Ресничное тело и ресничные отростки покрыты глиальным эпителием. Последний представлен двумя слоями: внутренний - непигментированные цилиндрические клетки - аналог мюллеровых волокон, наружный - продолжением пигментного слоя сетчатки. Эпителиальные клетки, покрывающие ресничное тело и отростки, принимают участие в образовании водянистой влаги, заполняющей обе камеры глаза. Сосудистая оболочка (choroidea) осуществляет питание пигментного эпителия и нейронов, регулирует давление и температуру глазного яблока. В ней различают надсосудистую, сосудистую, сосудисто-капиллярную пластинки и базальный комплекс. Надсосудистая пластинка (lamina suprachoroidea) толщиной 30 мкм представляет самый наружный слой сосудистой оболочки, прилежащий к склере. Она образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержит большое количество пигментных клеток (меланоцитов), коллагеновых фибрилл, фибробластов, нервных сплетений и сосудов. Тонкие (диаметром 2-3 мкм) коллагеновые волокна этой ткани направлены от склеры к хороидее, параллельно склере, имеют косое направление в передней части, переходят в ресничную мышцу. Сосудистая пластинка (lamina vasculosa) состоит из переплетающихся артерий и вен, между которыми располагаются рыхлая волокнистая соединительная ткань, пигментные клетки, отдельные пучки гладких миоцитов. Сосуды хороидеи являются ветвями задних коротких цилиарных артерий (орбитальные ветви глазной артерии), которые проникают на уровне диска зрительного нерва в глазное яблоко, а также ветвями длинных цилиарных артерий. Сосудисто-капиллярная пластинка (lamina choroicapillaris) содержит гемокапил-ляры висцерального или синусоидного типа, отличающиеся неравномерным калибром. Между капиллярами располагаются уплощенные фибробласты. Базальный комплекс (complexus basalis) - мембрана Бруха (lamina vitrea, lamina elastica, membrana Brucha) - очень тонкая пластинка (1-4 мкм), располагающаяся между сосудистой оболочкой и пигментным слоем (эпителием) сетчатки. В ней различают наружный коллагеновый слой с зоной тонких эластических волокон, являющихся продолжением волокон сосудисто-капиллярной пластинки; внутренний коллагеновый слой, волокнистый (фиброзный), более толстый слой; третий слой представлен базальной мембраной пигментного эпителия. Через базальный комплекс в сетчатку поступают вещества, необходимые для нейросенсорных клеток. В гистологическом препарате представлена центральна часть зрительного анализатора, где происходит анализ воспринятого изображения. Определите его структурный эквивалент. Ваш ответ :

16.1.1. Определения

16.1.2. Классификация По природе рецепторного аппарата органы чувств и рецепторы делятся на 3 типа.

В этой теме мы рассмотрим первично чувствующие органы чувств, а в следующей - вторично чувствующие. 16.2. Орган зрения 16.2.1. Общие сведения 16.2.1.1. Составные части органа зрения

16.2.1.2. Оболочки глаза I. Фиброзная оболочка

| |||||||||||||||||||||||||||||