Гистология (зрение). гиста зрение. Сенсорные системы. Органы чувств. Эмбриогенез и гистофизиология органа зрения

Скачать 3.31 Mb. Скачать 3.31 Mb.

|

|

16.2.6.1. Веки

16.2.6.2. Слёзный аппарат

16.3. Орган обоняния 16.3.1. Общее описание Различают два органа обоняния - основной и дополнительный.

16.3.2. Обонятельный эпителий 16.3.2.1. Клеточный состав

16.3.2.2. Характеристика клеток

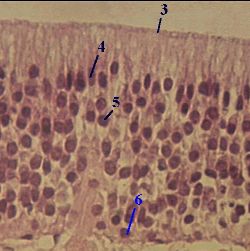

16.3.3. Просмотр препарата

В соответствии со своей нейральной природой, обонятельные клетки развиваются из зачатка нервной системы. Под сенсорной системой понимают совокупность органов и структур, обеспечивающих: восприятие различных раздражителей, действующих на организм; преобразование и кодирование внешней энергии в нервный импульс, передачу по нервным путям в подкорковые и корковые центры, где происходят анализ поступившей информации и формирование субъективных ощущений. Сенсорная система - это анализаторы внешней и внутренней среды, которые обеспечивают адаптацию организма к конкретным условиям. В каждом анализаторе различают 3 части: периферическую (рецепторную), промежуточную и центральную. Периферическая часть представлена органами, в которых находятся специализированные рецепторные клетки. По специфичности восприятия стимулов различают механорецепторы (рецепторы органа слуха, равновесия, тактильные рецепторы кожи, рецепторы аппарата движения, барорецепторы), хеморецепторы (органов вкуса, обоняния, сосудистые интерорецепторы), фоторецепторы (сетчатки глаза), терморецепторы (кожи, внутренних органов), болевые рецепторы. Рецепторные клетки периферического отдела анализаторов являются составной частью органов чувств (например, глаз, ухо и др.), а также органов, выполняющих в основном несенсорные функции (т.к. нос, язык и др.). Промежуточная (проводниковая) часть сенсорной системы представляет собой цепь вставочных нейронов, по которым нервный импульс от рецепторных клеток передается к корковым центрам. На этом пути могут быть промежуточные, подкорковые, центры, где происходят обработка афферентной информации и переключение ее на эфферентные центры. Центральная часть сенсорной системы представлена участками коры больших полушарий. В центре осуществляются анализ поступившей информации, формирование субъективных ощущений. Здесь информация может быть заложена в долговременную память или переключена на эфферентные пути. Классификация органов чувств В зависимости от строения и функции рецепторной части органы чувств делятся на три типа. К первому типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются специализированные нейросенсорные клетки, преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс. К таким «первичным» органам чувств относятся орган зрения и орган обоняния. Ко второму типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются не нервные, а эпителиальные клетки (сенсоэпителиальные). От них преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс. К таким «вторичночувствующим» органам относятся органы слуха, равновесия, вкуса. К третьему типу с невыраженной анатомически органной формой относятся проприоцептивная (т.е скелетно-мышечная), кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированными рецепторами. Зрительная сенсорная система. Орган зрения Глаз (ophthalmos oculus) — орган зрения, представляющий собой периферическую часть зрительного анализатора, в котором рецепторную функцию выполняют нейроны сетчатой оболочки. Развитие. Глаз развивается из различных эмбриональных зачатков. Сетчатка и зрительный нерв формируются из нервной трубки путем образования сначала так называемых глазных пузырьков, сохраняющих связь с эмбриональным мозгом при помощи полых глазных стебельков. Передняя часть глазного пузырька впячивается внутрь его полости, благодаря чему он приобретает форму двухстенного глазного бокала. Часть эктодермы, расположенная напротив отверстия глазного бокала, утолщается (т.н. плакоды), инвагинирует и отшнуровывается от кожной эктодермы, давая начало зачатку хрусталика. Эктодерма претерпевает эти изменения под влиянием индукторов дифференцировок, образующихся в глазном пузырьке. Первоначально хрусталик имеет вид полого эпителиального пузырька. Затем клетки эпителия его задней стенки удлиняются и превращаются в так называемые хрусталиковые волокна, заполняющие полость пузырька. В процессе развития внутренняя стенка глазного бокала преобразуется в сетчатку, а наружная - в пигментный слой сетчатки. Из нейробластов внутренней стенки глазного бокала образуются колбочковые и палочковые фоторецепторные (нейросенсорные) клетки и другие нейроны сетчатки. Развитие фоторецепторных элементов тесно связано с развитием пигментного слоя сетчатки. При этом диски будущих колбочковых и палочковых клеток развиваются сначала одинаково — путем образования складок плазматической мембраны и ресничек, затем часть эмбриональных колбочковых клеток претерпевает дополнительную дифференцировку, приводящую к замыканию дисков, отрыву их от плазмолеммы и превращению в палочковые клетки. Образование дисков индуцируется витамином А. В его отсутствие они не развиваются, а у взрослых при продолжительной недостаточности витамина А диски разрушаются. Стебелек глазного бокала пронизывается аксонами образующихся в сетчатке ганглиозных клеток. Эти аксоны и формируют зрительный нерв, направляющийся в мозг. Из окружающей глазной бокал мезенхимы формируются сосудистая оболочка и склера. В передней части глаза склера переходит в покрытую многослойным плоским эпителием прозрачную роговицу. Сосуды и мезенхима, проникающие на ранних стадиях развития внутрь глазного бокала, совместно с эмбриональной сетчаткой принимают участие в образовании стекловидного тела и радужки. Мышца радужки, суживающая зрачок, развивается из краевого утолщения наружного и внутреннего листков глазного бокала, а мышца, расширяющая зрачок, - из наружного листка. Таким образом, обе мышцы радужки по своему происхождению являются нейральными. Строение глаза Глазное яблоко (bulbus oculi) состоит из трех оболочек: фиброзной, сосудистой и сетчатой. Наружная (фиброзная) оболочка глазного яблока (tunica fibrosa bulbi), к которой прикрепляются наружные мышцы глаза, обеспечивает защитную функцию. В ней различают передний прозрачный отдел - роговицу и задний непрозрачный отдел — склеру. Средняя (сосудистая) оболочка (tunica vasculosa bulbi, uvea) выполняет основную роль в обменных процессах. Она имеет три части: часть радужки, часть цилиарного тела и собственно сосудистую - хориодею (choriodea). Внутренняя, чувствительная оболочка глаза — сетчатка (tunica interna sensoria bulbi, retina) — сенсорная, рецепторная часть зрительного анализатора, в которой происходят под воздействием света фотохимические превращения зрительных пигментов, фототрансдукция, изменение биоэлектрической активности нейронов и передача информации о внешнем мире в подкорковые и корковые зрительные центры. Оболочки глаза и их производные формируют три функциональных аппарата: светопреломляющий, или диоптрический (роговица, жидкость передней и задней камер глаза, хрусталик и стекловидное тело); аккомодационный (радужка, ресничное тело с ресничными отростками); рецепторный аппарат (сетчатка). Наружная фиброзная оболочка — склера (sclera) — образована плотной оформленной волокнистой соединительной тканью, содержащей пучки коллагеновых волокон, между которыми находятся уплощенной формы фибробласты и отдельные эластические волокна. Пучки коллагеновых волокон, истончаясь, переходят в собственное вещество роговицы. Толщина склеры в заднем отделе вокруг зрительного нерва наибольшая — 1,2— 1,5 мм, кпереди склера истончается до 0,6 мм у экватора и до 0,3—0,4 мм позади места прикрепления прямых мышц. В области диска зрительного нерва большая часть (⅔) истонченной фиброзной оболочки сливается с твердой оболочкой зрительного нерва, а истонченные внутренние слои образуют решетчатую пластинку (lamina cribrosa). При повышении внутриглазного давления фиброзная оболочка истончается, что является причиной некоторых патологических изменений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||