синдром. Синдром Картагенера. Синдром Картагенера Этиология и патогенез

Скачать 67.59 Kb. Скачать 67.59 Kb.

|

|

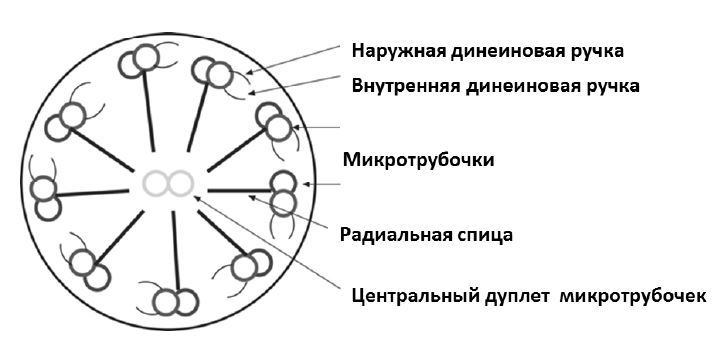

Синдром Картагенера Этиология и патогенез Заболевание отличается генетической гетерогенностью. Тип наследования: чаще аутосомно-рецессивный, однако, описаны и более редкие Х-сцепленные формы заболевания. Наиболее часто заболевание обусловлено отсутствием или дефектами строения внутренних и наружных динеиновых ручек в структуре ресничек и жгутиков. Могут обнаруживаться дефекты радиальных спиц и микротрубочек (в том числе, их транспозиция), а также есть случаи полного отсутствия ресничек. У некоторых больных имеются сочетания нескольких дефектов. Реснички и жгутики могут иметь и нормальную ультраструктуру, однако при этом, как правило, определяется аномалия белка тяжелой цепи аксонемального динеина.  Нормальное ультраструктурное строение реснички (жгутика) В организме человека реснички и жгутики присутствуют во многих органах и системах. Это и мерцательный эпителий респираторного тракта, и клетки Кортиева органа уха, и жгутики сперматозоидов, и реснитчатые клетки эпендимы желудочков головного мозга, фоторецепторы сетчатки глаза, клетки, выстилающие желчевыводящие пути, клетки почечных канальцев, клетки, выстилающие фаллопиевы трубы. Кроме того, существуют реснички, расположенные на эмбриональном узле, которые обеспечивают поворот внутренних органов в периоде внутриутробного развития, вследствие чего у половины больных наблюдается обратное расположение внутренних органов. Полная неподвижность или неадекватная активность ресничек мерцательного эпителия респираторного тракта приводит к нарушению нормальной очищающей функции дыхательной системы, секрет застаивается, а затем инфицируется. Формируются рецидивирующие респираторные инфекции, а впоследствии - хронический бронхит, хронический синусит, назальный полипоз. Из-за постоянного воспаления слуховой трубы - нередко и хронический средний отит со снижением слуха. Неподвижность (дефектная подвижность) сперматозоидов у больных ПЦД (первичная цилиарная дискинезия) лиц мужского пола в репродуктивном периоде часто обусловливает бесплодие. Фимбрии фаллопиевых труб у женщин также имеют аномальное строение, хотя при этом случаи женского бесплодия у больных с ПЦД единичны, однако нередко наблюдается внематочная беременность. Аномальное функционирование ресничек, расположенных в других органах и системах ведет к формированию таких крайне редких проявлений как пигментная ретинопатия, билиарный цирроз печени, внутренняя гидроцефалия, поликистоз почек. Эпидемиология Частота встречаемости от 1 на 2265 до 1 на 40000 населения [2]. Среди пациентов с бронхоэктазами -13%, среди больных с обратным расположением внутренних органов – 25% Диагностика В настоящее время нет единого метода - «золотого» стандарта диагностики ПЦД. При установлении диагноза учитываются: • характерная клиническая картина (см. ниже); • результаты скрининга - исследование уровня оксида азота (NO) в выдыхаемом назальном воздухе (у большинства пациентов с ПЦД он снижен); • анализ частоты и паттерна биения ресничек в биоптате из полости носа или бронха с помощью световой микроскопии; • электронная микроскопия (обнаружение аномалий строения ресничек в биоптате слизистой оболочки носа или бронха). Для подтверждения диагноза рекомендовано сочетание исследования паттерна и частоты биения ресничек с электронной микроскопией у пациентов с поражением верхних и нижних дыхательных путей в состоянии ремиссии не менее 4-6 недель. Жалобы и анамнез Ведущим проявлением болезни у детей с ПЦД являются частые воспалительные заболевания верхних и нижних дыхательных путей, которые регистрируются у достаточно большой когорты детей, особенно в раннем возрасте. Однако, осведомленность врачей о ПЦД крайне невысока, в связи с чем диагностика данной патологии в большинстве случаев несвоевременна. Согласно данным зарубежных исследований, значение медианы возраста установления диагноза ПЦД в странах Западной и Восточной Европы составляет 5,3 лет, при этом при наличии situs inversus диагноз устанавливается раньше (медиана 3,5 года), чем без обратного расположения внутренних органов (5,8 лет). По нашим данным, в России медиана возраста установления диагноза ПЦД у детей с обратным расположением органов приблизительно соответствует европейской и соответствует 4 годам, тогда как диагностика ПЦД у пациентов без situs inversus производится позже (медиана возраста - 7,6 лет). При сборе анамнеза следует обратить внимание на типичные клинические проявления ПЦД: для этих больных характерны торпидные к терапии риниты практически с рождения, инфекции нижних дыхательных путей, сопровождающиеся хроническим кашлем, нередко уже в неонатальном периоде или рецидивирующие бронхиты в раннем возрасте. Кроме того, у многих больных отмечаются рецидивирующие экссудативные отиты со снижением слуха. Сочетание хронического (рецидивирующего) синусита с хроническим (рецидивирующим) бронхитом является основанием для углубленного обследования ребенка. В семейном анамнезе иногда удается обнаружить случаи мужского бесплодия, хронических бронхитов или синуситов, аномальное расположение внутренних органов, нередки случаи ПЦД у сибсов. Физикальное обследование Общий осмотр подразумевает оценку общего физического состояния, физического развития ребенка, подсчет частоты дыхания, сердечных сокращений, осмотр верхних дыхательных путей и зева, осмотр, пальпацию и перкуссию грудной клетки, аускультацию легких, пальпацию живота. Проявления ПЦД значительно варьируют в связи с выраженной генетической неоднородностью. В антенатальном периоде можно обнаружить обратное расположение внутренних органов (situs inversus) или гетеротаксию (situs ambiguos) примерно в 40-50% случаев, реже - церебральную вентрикуломегалию по данным ультразвукового исследования. У детей с гетеротаксией отмечается неполное аномальное расположение внутренних органов (декстрогастрия, декстрокардия, аномально расположенная печень), иногда в сочетании с врожденными пороками сердца. Описаны случаи полисплении, асплении, гипоплазии поджелудочной железы, мальротации кишечника. В периоде новорожденности: более чем у 75% доношенных новорожденных с ПЦД развивается респираторный дистресс-синдром с потребностью в кислороде от 1 дня до 1 недели. Характерны торпидные к терапии риниты практически с первого дня жизни. Редко: внутренняя гидроцефалия. В старшем возрасте: персистирующие риниты, хронические синуситы, назальный полипоз. Хронический продуктивный кашель с гнойной или слизисто-гнойной мокротой, могут наблюдаться рецидивирующие бронхиты, пневмонии или ателектазы. У части детей обнаруживаются бронхоэктазы (БЭ). При аускультации в легких выслушивают разнокалиберные влажные хрипы, как правило, двусторонней локализации, у некоторых детей - сухие свистящие хрипы на фоне удлиненного выдоха. Характерны также отиты с выпотом жидкости в полость среднего уха и кондуктивной тугоухостью. В подростковом периоде: клинические проявления, описанные выше. Чаще встречаются БЭ и назальный полипоз. При выраженной тяжести течения могут отмечаться косвенные признаки хронической гипоксии: деформация концевых фаланг пальцев по типу «барабанных пальцев» и ногтевых пластинок по типу «часовых стекол». Лабораторная диагностика • Рекомендуется проведение микробиологического исследования (посева) мокроты или трахеального аспирата в период обострения заболевания Инструментальная диагностика • Для уточнения объема поражения бронхиального дерева и динамического контроля рекомендуется проведение компьютерной томографии (КТ) органов грудной полости, рентгенографии или КТ придаточных пазух носа. • Рекомендовано проведение исследования функции внешнего дыхания [3]. • Рекомендуется исследование газов крови и/или сатурации • Рекомендуется диагностическая и/или лечебная трахеобронхоскопия • Рекомендуется проведение эхокардиографии (Эхо-КГ) с допплеровским анализом (измерение градиента давления на легочной артерии) • Рекомендуется мониторирование состояния слуховой функции c помощью аудиологических тестов. Дифференциальный диагноз Дифференциально-диагностический поиск включает: муковисцидоз (см. КР по оказанию медицинской помощи детям с кистозным фиброзом (муковисцидозом)), первичные иммунодефицитные состояния, врожденные аномалии строения бронхиального дерева, бронхоэктазы другого происхождения (см. КР по оказанию медицинской помощи детям с бронхоэктазами), бронхиальная астма, ряд врожденных аномалий сердечно-сосудистой системы: транспозиция магистральных сосудов и т.п. Цилиарная дисфункция может также быть причиной других состояний, таких как: поликистоз печени и/или почек, атрезия желчных путей, ретинопатия, которые могут протекать без респираторных проявлений и нередко расцениваются как самостоятельные генетические синдромы (Сениора-Лукена, Альстрёма, Бардет-Бидля). Подход к терапии пациента с ПЦД должен быть мультидисциплинарным в связи с полиорганностью поражений. Основными целями терапии является максимально возможное предупреждение прогрессирования и/или развития бронхоэктазов и восстановление / сохранение нормальной легочной функции, а также носового дыхания и слуха. Консервативное лечение • Рекомендовано использование различных методик, способствующих очистке дыхательных путей. Кинезитерапия является основным лечебно-реабилитационным мероприятием для детей с ПЦД. • Рекомендуется промывание носовых ходов гипертоническим раствором натрия хлорида, применение назального душа. • При обострении хронического бронхолегочного процесса рекомендуется назначение антибактериальных препаратов в соответствии с чувствительностью выделенной микрофлоры. Антибактериальная терапия применяется также при обострениях синусита, в случае отсутствия эффекта от ирригационного лечения. Препараты в соответствии с чувствительностью выделенной микрофлоры назначают в максимально допустимых (для данного возраста) дозах и используют парентерально или внутрь (в зависимости от состояния пациента), также используется ступенчатый метод введения. Длительность курса лечения от 1 до 3 недель. При высеве Pseudomonas aeruginosa терапия проводится аналогично протоколам лечения больных муковисцидозом. Противомикробная терапия проводится в соответствии с результатами микробиологического исследования. Препаратом выбора, в большинстве случаев, является амоксициллин+клавулановая кислотаж,вк, могут быть использованы цефалоспорины 2, 3 поколения. • Рекомендуется рассмотреть назначение ингаляционной бронхоспазмолитической терапии (ипратропия бромид+фенотеролж,вк, сальбутамолж,вк, салметерол, формотеролж,вк) при наличии бронхообструктивного синдрома. • Рекомендуется проведение курсового лечения пероральными муколитическими препаратами (наиболее часто используются амброксолж,вк, ацетилцистеинж,вк, карбоцистеин). • Не рекомендовано ингаляторное применение дорназы альфаж,7н и ацетилцистеина. Хирургическое лечение • Оперативное лечение нижних дыхательных путей рекомендуется крайне редко. • Полипэктомию рекомендуется проводить только в случаях тяжелой назальной обструкции [3]. • Не рекомендуется рутинное установление тимпаностомической трубки в связи с противоречивыми данными об эффективности данного метода лечения [1,3]. • При частом обострении хронического синусита рекомендуется рассмотреть вопрос о проведении операции с целью улучшения аэрации и дренажа параназальных синусов[1,3]. Иное лечение • В связи с возможным развитием гипотрофии у некоторых пациентов с ПЦД, рекомендуется индивидуальная коррекция рациона на основе оценки нутритивного статуса. Реабилитация Пациентам с ПЦД рекомендуется проведение реабилитационных мероприятий, нацеленных на поддержание легочной функции. Прогноз Определяющими факторами являются своевременное установление диагноза и адекватная терапия. Прогноз зависит от объема и характера поражения легких и, как правило, при правильном систематическом лечении и регулярном проведении реабилитационных мероприятий относительно благоприятный. Для взрослых пациентов мужского пола характерна сниженная фертильность вследствие недостаточности (отсутствия) подвижности сперматозоидов. Женщины могут обладать нормальной фертильностью, однако в некоторых случаях способность к деторождению снижена, при этом вероятность развития внематочной беременности более высока, по сравнению со средними значениями в популяции. Профилактика Рекомендуется генетическое консультирование родителей детей с ПЦД при планировании последующих беременностей с целью минимизации риска рождения больного ребенка. Для улучшения общего состояния пациента следует соблюдать меры профилактики обострений, а лечебные мероприятия должны проводиться комплексно и в полном объеме, включать регулярные курсы реабилитации. Вакцинация у пациентов с ПЦД проводится в соответствии с Национальным календарем прививок. Рекомендуется также активная иммунизация против пневмококка и гемофильной инфекции, а также ежегодная вакцинация от гриппа. Источники и литература 1. Paediatric Respiratory Medicine ERS Handbook 1st Edition Editors Ernst Eber. Fabio Midulla 2013 European Respiratory Society 719P 2. J.S.A. Lucas, W.T. Walker, C.E. Kuehni, R. Lazor European Respiratory Society Monograph Orphan Lung Diseases Edited by J-F. Cordier. Chapter 12. Primary ciliary dyskinesia. 2011; Vol. 54: 201-217. 3. Shapiro AJ, Zariwala MA, Ferkol T, Davis SD, Sagel SD, Dell SD, Rosenfeld M, Olivier KN, Milla C, Daniel SJ, Kimple AJ1, Manion M, Knowles MR, Leigh MW; Genetic Disorders of Mucociliary Clearance Consortium. Diagnosis, monitoring, and treatment of primary ciliary dyskinesia: PCD foundation consensus recommendations based on state of the art review. Pediatr Pulmonol. 2015 Sep 29. doi: 10.1002/ppul.23304. [Epub ahead of print]. 4. Strippoli MP, Frischer T, Barbato A, Snijders D, Maurer E, Lucas JS, Eber E, Karadag B, Pohunek P, Zivkovic Z, Escribano A, O'Callaghan C, Bush A, Kuehni CE Management of primary ciliary dyskinesia in European children: recommendations and clinical practice. ERJ. 2012; 1(39) no. 6: 1482-1491. 5. Claudius Werner, Jörg Große Onnebrink, Heymut Omran Diagnosis and management of primary ciliary dyskinesia Cilia. 2015; 4: 2. Published online 2015 Jan 22. doi |