Содержание учебной дисциплины Основы судовождения

Скачать 1.99 Mb. Скачать 1.99 Mb.

|

|

| |

Увеличение масштаба характеризует изменение частного масштаба и представляет собой множитель, на который нужно умножить главный масштаб, чтобы получить частный:

| μ = с · μ0 или |

Чем ближе увеличение масштаба (с) к единице во всех точках карты, тем лучше и совершеннее выбранная для данной карты проекция.

Разность между увеличением масштаба (с) и единицей (1) называется относительным искажением длин или просто искажением длин:

| |

Например: если μ0 =1:500.000, а μ = 1:434.780, то с = 1,15 а, υ = +15%. Таким образом, действительное расстояние на местности, соответствующее данному отрезку карты (5 см), будет равно не 25 км, а 21,739 км. (25 км :1,15).

На картах масштаб выражается в двух видах: численном и линейном.

Численным или числовым масштабом называется отношение данной линии на условном глобусе к длине соответствующей ей линии на местности. Числовой масштаб изображается в виде дроби: 1/50.000; 1/750.000 и т.д.; знаменатель показывает, какова степень уменьшения длин на условном глобусе. Числовой масштаб может быть задан и в таком виде:

1 :100.000; 1 :250.000; 0,000001; 0,00004 и т.д.

При графической работе на карте применяется линейный масштаб, показывающий число единиц, принятых для измерения длин на местности (км, мили), содержащихся в единице, принятой дли измерения длин на карте (мм, см.)

На морской навигационной карте (МНК) в проекции Меркатора линейный масштаб разбивается вдоль боковых рамок карты. На топографических и географических картах линейный масштаб изображается в виде короткой шкалы под нижней рамкой карты.

Масштаб на МНК в проекции Меркатора, оставаясь постоянным по всем направлениям в любой точке, меняется от точки к точке с изменением широты. На главной параллели увеличение масштаба равно единице и искажения длин отсутствуют. Частный масштаб в любой точке карты равен увеличению масштаба.

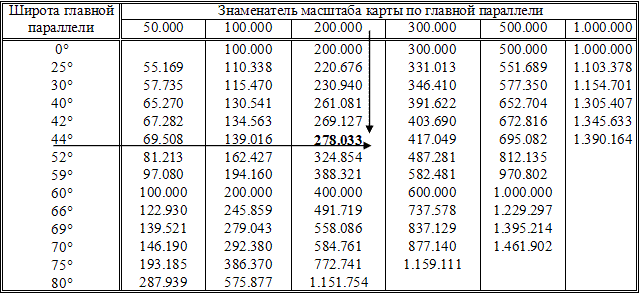

Таблица 4.1.- Значения экваториального масштаба по масштабу и широте главной

параллели (из табл. 2.30 «МТ-2000»)

Таблица предназначена для перевода масштабов по главным параллелям указанным на картах в проекции Меркатора в экваториальный масштаб и рассчитана по формуле:

| Cэкв = CГП · secφГП |

-

где

Cэкв – знаменатель масштаба карты, приведенного к экватору;

СГП (С0) – знаменатель масштаба карты по главной параллели;

ФГП (φ0) – широта главной параллели

Например: для СГП = 200.000 и φГП =44° → Cэкв = 278.033.

3. Картографические проекции

Карта - плоское, искаженное изображение земной поверхности, на котором искажения подчинены определенному математическому закону.

Положение любой точки на плоскости может быть определено пересечением двух координатных линий, которые однозначно соответствовали бы координатным линиям на Земле (φ, λ). Отсюда следует, что для получения плоского изображения земной поверхности нужно сначала нанести на плоскость систему координатных линий, которая соответствовала бы таким же линиям на сфере. Имея нанесенную на плоскость систему меридианов и параллелей, можно теперь нанести на эту сетку любые точки Земли.

Картографическая сетка - условное изображение географической сетки земных меридианов и параллелей на карте в виде прямых или кривых линий.

Картографическая проекция - способ построения картографической сетки на плоскости и изображение на ней сферической поверхности Земли, подчиненный определенному математическому закону.

Картографические проекции по характеру искажений делятся на:

Равноугольные (конформные) - проекции, не искажающие углов. Сохраняется подобие фигур. Масштаб изменяется с изменением φ и λ. Отношение площадей не сохраняется (о. Гренландия ≈ Африке, SАфр. ≈ 13,8 Sо.Гренландия).

Равновеликие (эквивалентные) - проекции, на которых масштаб площадей везде одинаков и площади на картах пропорциональны соответствующим площадям в натуре. Равенства углов и подобия фигур не сохраняются. Масштаб длин в каждой точке не сохраняется по разным направлениям.

Произвольные - проекции, заданные несколькими условиями, но не обладающие ни свойствами равноугольности, ни свойствами равновеликости. Ортодромическая проекция - дуга большого круга изображается прямой линией.

Картографические проекции по способу построения картографической сетки делятся на:

Цилиндрические - проекции, на которых картографическая сетка меридианов и параллелей получается путем проецирования земных координатных линий на поверхность цилиндра, касающегося условного глобуса (или секущего его), с последующей разверткой этого цилиндра на плоскость.

Прямая цилиндрическая проекция - ось цилиндра совпадает с осью Земли;

Поперечная цилиндрическая проекция - ось цилиндра перпендикулярна оси Земли;

Косая цилиндрическая проекция - ось цилиндра расположена к оси Земли под углом отличным от 0° и 90°.

Конические - проекции, на которых картографическая сетка меридианов и параллелей получается путем проецирования земных координатных линий на поверхность конуса, касающегося условного глобуса (или секущего его), с последующей разверткой этого конуса на плоскость. В зависимости от положения конуса относительно оси Земли различают:

Прямую коническую проекцию - ось конуса совпадает с осью Земли;

Поперечную коническую проекцию - ось конуса перпендикулярна оси Земли;

Косую коническую проекцию - ось конуса расположена к оси Земли под углом отличным от 0° и 90°.

Азимутальные - проекции, в которых меридианы - радиальные прямые, исходящие из одной точки (центральной), под углами равными соответствующим углам в натуре, а параллели - концентрические окружности, проведенные из точки схождения меридианов (ортографические, внешние, стереографические, центральные, полярные, экваториальные, горизонтные).

4. Принцип построения меркаторской проекции

Предложенная Меркатором проекция относится к разряду нормальных цилиндрических равноугольных проекций.

Карты, построенные в этой проекции, называются меркаторскими, а проекция - проекция Меркатора или меркаторская проекция.

В меркаторской проекции все меридианы и параллели прямые и взаимноперпендикулярные линии, а линейная величина каждого градуса широты постепенно увеличивается с возрастанием широты, соответственно растягиванию параллелей, которые все в этой проекции по длине равны экватору.

Проекция Меркатора по характеру искажений относится к классу равноугольных.

Для получения морской навигационной карты в проекции Меркатора условный глобус помещают внутрь касательного цилиндра таким образом, чтобы их оси совпали.

Затем проецируют из центра глобуса меридианы на внутренние стенки цилиндра. При этом все меридианы изобразятся прямыми, параллельными между собой и перпендикулярными экватору линиями. Расстояния между ними равны расстояниям между теми же меридианами по экватору глобуса. Все параллели растянутся до величины экватора. При этом параллели, ближайшие к экватору, растянутся на меньшую величину и по мере удаления от экватора и приближения к полюсу величина их растяжения увеличивается.

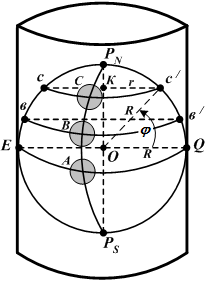

Закон растяжения параллелей (рис. 4.1).

|  |  |

| а) | б) | в) |

Рис. 4.1. Закон растяжения параллелей

R и r – радиус Земли и произвольной параллели (СС′).

φ – широта произвольной параллели (СС′).

Из прямоугольного треугольника ОС′К получим:

| R = r · secφ |

Обе части равенства умножим на 2π, получим:

| 2π · R = 2π · r · secφ |

-

где

2π · R – длина экватора;

2π · r – длина параллели в широте φ.

Следовательно, длина экватора равна длине соответствующей параллели, умноженной на секанс широты этой параллели. Все параллели, удлиняясь до длины экватора, растягиваются пропорционально secφ.

Разрезав цилиндр по одной из образующих, и развернув его на плоскость, получим сетку взаимно перпендикулярных меридианов и параллелей (рис. 4.1б).

Эта сетка не удовлетворяет требованию равноугольности, т.к. изменились расстояния между меридианами по параллели, ибо каждая параллель растянулась и стала равной длине экватора. В результате фигуры с поверхности Земли перенесутся на сетку в искаженном виде. Углы в природе не будут соответствовать углам на сетке.

Очевидно, для того, чтобы не было искажений, т.е. чтобы сохранить на карте подобие фигур, а следовательно, и равенство углов, необходимо все меридианы в каждой точке растянуть на столько, на сколько растянулись в данной точке параллели, т.е. пропорционально secφ. При этом эллипс на проекции вытянется в направлении малой полуоси и станет кругом, подобным острову круглой формы на поверхности Земли. Радиус круга станет равным большой полуоси эллипса, т.е. будет в secφ раз больше круга на поверхности Земли (рис. 4.1в).

Полученная таким образом картографическая сетка и проекция будут полностью удовлетворять требованиям, предъявленным к морским навигационным картам, т.е. проекцией Меркатора.

Единицы длины на карте меркаторской проекции

Из принципа построения меркаторской проекции видно, что все параллели картографической сетки вытягиваются пропорционально secφ и для сохранения равноугольности все меридианы этой сетки должны быть растянуты, в свою очередь, пропорционально растяжению параллелей, т.е. в secφ раз.

Чтобы построить картографическую сетку, удовлетворяющую требованию равноугольности, и учесть растяжение меридианов на величину secφ надо практически знать удаление по меридианам каждой параллели от экватора.

Удаление параллелей от экватора обычно выражается в экваториальных милях, так как экватор не испытывает растяжения и экваториальная миля → величина const.

Меридиональная часть (МЧ или D) → расстояние по меридиану от экватора до данной параллели, выраженное в экваториальных милях.

Если принимать Землю за шар, то МЧ вычисляется по формуле:

| |

Для сфероида надо учесть сжатие Земли и формула для МЧ примет вид:

| |

-

где

→ эксцентриситет эллипсоида вращения;

а, в → большая и малая полуоси земного эллипсоида.

Вычисленные МЧ для эллипсоида даны в табл. 26 «МТ-75» (с. 280÷287) в экваториальных милях с точностью до 0,1 по аргументу φ с интервалом в 1′ или в табл. 2.28а «МТ-2000» (с. 314÷321).

Разность меридиональных частей (РМЧ) - расстояние по меридиану на проекции Меркатора между двумя параллелями, выраженное в экваториальных милях.

Меркаторская миля - РМЧ двух параллелей, отстоящих друг от друга на 1′.

Меркаторская миля является изображением на карте морской мили для данной широты (φ) и служит для измерения расстояний на карте.

Длина меркаторской мили изменяется с широтой (φ) пропорционально secφ несмотря на то, что величина морской мили остается во всех широтах постоянной.

Если в φ = 0° меркаторская миля изображается отрезком, равным экваториальной миле, то в φ = 60° она изобразится отрезком, равным 2-м экваториальным милям. То есть - измерять расстояния на карте в проекции Меркатора по вертикальной рамке в той же средней широте, где лежит измеряемый отрезок.

Единица карты - длина изображения одной экваториальной мили на меркаторской карте, выраженная в линейных мерах (длина изображения 1′ дуги параллели в проекции Меркатора).

Единица карты зависит от ее масштаба, который может быть отнесен к экватору или к любой выбранной параллели - главной параллели.

Построение меркаторской карты начинается с вычисления единицы карты. Если СЭ → главный масштаб по экватору, то единица карты (е) будет:

| |

-

где

Р0 – длина 1′ дуги главной параллели (φ0) в мм,

(для φ0 = 60° → Р0 = 0,502.168 (из табл. 6.3) · 1852.000 = 930.015)

С0 – знаменатель главного масштаба карты;

М0 = 1/С0 – главный масштаб.

Таблица 4.2.- Длина минуты дуги меридиана и параллели (из табл. 2.29 «МТ-2000»)

| φ° | Длина минуты меридиана (мили) | Длина минуты параллели (мили) | φ° | Длина минуты меридиана (мили) | Длина минуты параллели (мили) |

| 0 2 4 6 8 10 12 14 | 0,995 107 0,995 119 0,995 155 0,995 216 0,995 300 0,995 408 0,995 539 0,995 692 | 1,001 812 1,001 206 0,999 388 0,996 361 0,992 127 0,986 692 0,980 062 0,972 244 | 46 48 50 52 54 56 58 60 | 1,000 299 1,000 650 1,000 999 1,001 343 1,001 682 1,002 013 1,002 335 1,002 647 | 0,697 125 0,671 586 0,645 221 0,618 063 0,590 145 0,561 499 0,532 162 0,502 168 |

| 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 | 0,995 866 0,996 062 0,996 277 0,996 510 0,996 762 0,997 030 0,997 313 0,997 610 0,997 919 0,998 239 0,998 568 0,998 906 0,999 249 0,999 597 0,999 947 | 0,963 487 0,953 085 0,941 764 0,929 301 0,915 708 0,901 003 0,885 201 0,868 322 0,850 385 0,831 410 0,811 422 0,790 442 0,768 496 0,745 610 0,721 810 | 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 | 1,002 947 1,003 232 1,003 503 1,003 758 1,003 994 1,004 213 1,004 410 1,004 588 1,004 743 1,004 876 1,004 985 1,005 071 1,005 132 1,005 170 1,005 182 | 0,471 554 0,440 358 0,408 617 0,376 370 0,343 657 0,310 518 0,276 995 0,243 128 0,208 959 0,174 530 0,139 885 0,105 066 0,070 117 0,035 080 0 |

| 45 | 1,000 123 | 0,709 577 | | | |

Таблица 4.2. позволяет рассчитать для проекции Меркатора единицу карты (е), модули параллелей (υ), частные масштабы (М) и линейный масштаб карты (μ).

Если при построении карты масштаб определяется тем условием, чтобы на карту поместился заданный район, то единица карты может быть рассчитана делением длины горизонтальной рамки карты (93 см или 68 см) на РД (Δλ) между крайними меридианами, выраженную в минутах.

Таким образом, сущность построения меркаторской карты состоит в том, что меридианы проводятся на расстояниях, пропорциональных РД (Δλ), с учетом масштаба, а параллели – на расстояниях, пропорциональных РМЧ, с учетом того же масштаба. Как РД, так и РМЧ выражены при этом в одних и тех же постоянных единицах – экваториальных милях.

5. Локсодромия на земном шаре и на меркаторской карте

Покажем, что прямая линия на карте в меркаторской проекции действительно представляет собой локсодромию.

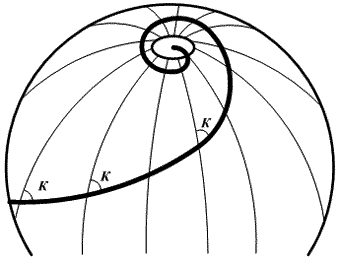

Локсодромия - кривая, пересекающая все меридианы под одним и тем же углом К (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Локсодромия на земном шаре

Судно, совершающее плавание постоянным курсом, перемещается именно по локсодромии.

Уравнение локсодромии на поверхности эллипсоида имеет вид:

| |

Если пренебречь сжатием эллипсоида и приняв Землю за шар, то уравнение локсодромии примет вид:

| |

Из этой формулы выводятся следующие свойства локсодромии:

– при К = 0°(180°) - локсодромия совпадает с меридианом;

– при К = 90°(270°) - локсодромия совпадает с параллелью, а при φ = 0° – с экватором;

– при любых других К – локсодромия является логарифмической спиралью, стремящейся к полюсу, но никогда его не достигающей;

– локсодромия своей выпуклостью обращена к экватору.

Длину и направление локсодромии по известным координатам точек вычисляют по формулам аналитического счисления.

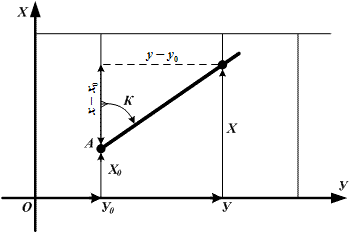

Напишем уравнение прямой, проходящей через т. А (Х0, У0) наклонно к оси Х под углом К равным курсу (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Уравнение прямой

| (Y − Y0) = (X − Х0) · tgK |

Подставим в полученное уравнение (6.9) вместо Х и У их выражения через φ и λ, принимая для простоты Землю за шар:

| Y = a · λ |

где a – коэффициент пропорциональности определяющий расстояния между меридианами.

| |

Тогда:

| |

Это уравнение показывает, что прямая линия на меркаторской проекции действительно представляет собой локсодромию.

Таким образом, проводя на меркаторской проекции параллели в расстоянии МЧ от экватора, удовлетворяются оба требования, предъявляемые к морской навигационной карте.

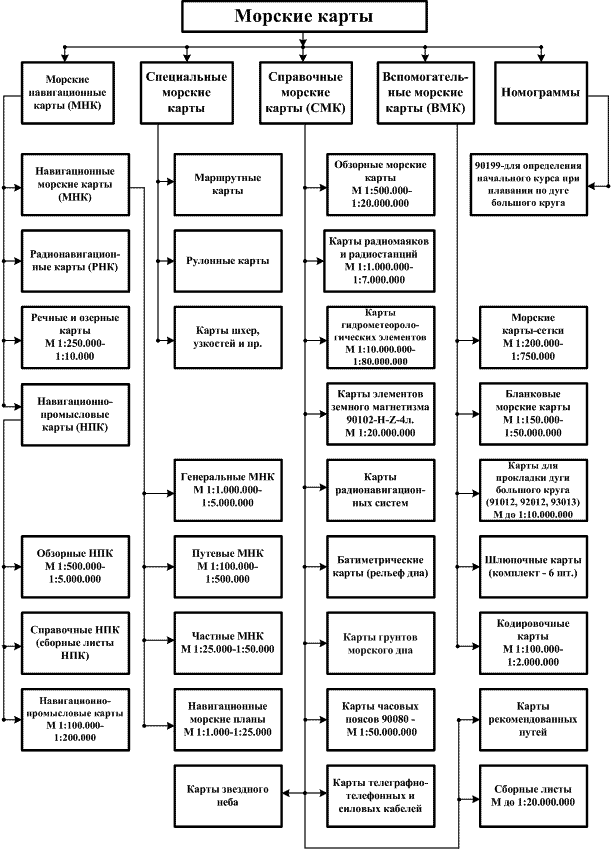

6. Классификация морских карт

Классификация морских карт по их назначению

Разнообразие и многочисленность сведений, необходимых для решения задач современного судовождения при различных условиях плавания, не позволяет с нужной подробностью и точностью разместить намеченное и необходимое содержание на морской карте одного типа. Поэтому в практике судовождения выработались 2 основных типа морских карт, определяемых их назначением:

Справочные и вспомогательные морские карты.

Навигационные морские карты.

I. Справочные морские карты (СМК) предназначены для изучения физико-географических и других элементов, которые не могут быть показаны на навигационной морской карте, или являются обобщениями для больших морских районов:

обзорные морские карты масштаба до 1:20.000.000;

карты радиомаяков и радиостанций масштаба до 1:7.000.000;

карты гидрометеорологических элементов масштаба до 1:80.000.000;

карты элементов земного магнетизма масштаба до 1:20.000.000;

карты радионавигационных систем;

батиметрические (рельефа дна) карты;

карты морских грунтов;

карты часовых поясов масштаба до 1:50.000.000;

карты телеграфно-телефонных и силовых кабелей;

карты звездного неба;

карты рекомендованных путей;

сборные листы масштаба до 1:20.000.000 и другие СМК.

II. Вспомогательные морские карты (ВМК) служат в основном для различных построений и специальных расчетов и, как правило, представляют собой картографическую основу без подробного изображения местности:

морские карты-сетки масштаба до 1:750.000;

бланковые морские карты масштаба до 1:50.000.000;

карты для прокладки дуги большого круга масштаба до 1:10.000.000;

шлюпочные карты (комплект из 6 штук на весь океан);

кодировочные карты масштаба до 1:2.000.000 и другие ВМК.

III. Навигационные морские карты (МНК), главным содержанием которых являются элементы навигационно-гидрографической обстановки и предназначены для обеспечения решения задач судовождения. На МНК ведется счисление пути судна, ориентировка в обстановке, определение координат судна, графическое решение ряда других общенавигационных задач во время плавания судна. Эти карты являются основным и наиболее распространенным типом морских карт.

МНК в свою очередь подразделяются на:

собственно навигационные морские карты (МНК);

радионавигационные морские карты (РНК);

навигационно-промысловые морские карты (НПК);

карты внутренних водных путей (КВВП).

МНК составляют основную подгруппу морских карт, непосредственно обеспечивающих безопасность мореплавания. На районы в пределах широт 0°÷85°N и 0°÷85°S такие МНК составляют в нормальной проекции Меркатора, а на приполярные районы – в поперечной проекции Меркатора.

На таких МНК наиболее полно отображаются рельеф дна, характер берегов и вся навигационно-гидрографическая обстановка.

Особенно важно для МНК – соблюдение геометрического подобия, так как оно определяет наглядное соответствие карты местности и масштабной точности, от чего зависит точность графических расчетов, выполняемых на карте.

Классификация морских навигационных карт по их масштабу

Масштаб карты показывает степень уменьшения участка поверхности Земли при изображении его на карте.

Например: М 1:100.000 означает, что 1 мм на карте соответствует 100.000 мм (10 000 см = 100 м ≈ 0,54 кб.) на поверхности Земли (1 cм 1 км).

Если учесть, что точка, поставленная на карте тонко очиненным карандашом, не превышает в поперечнике ≈ 0,2 мм, тогда для путевой навигационной карты масштаба М = 1:300.000 предельная точность масштаба (ПТМ) будет равна 300.000 мм · 0,2 = 60 м.

Следовательно, по данной карте не может быть измерено расстояние менее 60 м.

Выбор масштаба МНК обусловлен удалением от берега пути следования судна. Обычно по мере приближения к берегу условия плавания усложняются, возможность выбора курсов ограничивается, количество навигационных опасностей увеличивается. Поэтому, для обеспечения плавания вблизи берегов, на МНК необходимо иметь большую подробность в элементах их содержания. Это, а также повышение требований к точности графической работы на МНК, обусловливает выбор более крупных масштабов таких карт по сравнению с МНК районов моря, отдаленных от берегов.

Таким образом, МНК должны отображать особенности плавания в различных условиях, и в зависимости от таких условий эти карты составляют в различных масштабах и насыщают соответствующим содержанием.

По масштабам МНК делят на 4 вида (см. табл. 4.3):

Генеральные.

Путевые.

Частные.

Навигационные морские планы (НМП).

Таблица 4.3.- Характеристика морских навигационных карт

| Вид МНК и НМП | Назначение | Масштаб | Предельная точность масштаба |

| Генеральные (общие) МНК | → для общего изучения условий плавания по маршруту перехода судна; | 1:5.000.000 1:3.500.000 | 1000 м 700 м 600 м 500 м 400 м 300 м 200 м 100 м |

| → для общих навигационных расчетов; | 1:3.000.000 1:2.500.000 | ||

| → для предварительной навигационной прокладки пути судна; | 1:2.000.000 1:1.500.000 | ||

| → для навигационной прокладки пути судна при большом удалении от берегов (океанское плавание); | 1:1.000.000 1:500.000 | ||

| Путевые МНК | → для обеспечения ведения исполнительной навигационной прокладки при плавании вдоль побережий в значительном удалении от берегов и вне его видимости; | 1:500.000 1:300.000 1:250.000 1:200.000 1:150.000 1:100.000 | 100 м 60 м 50 м 40 м 30 м 20 м |

| Частные МНК | → для обеспечения подхода судна к берегу с моря; | 1:50.000 | 10 м 8 м 6 м 5 м 5 м 4 м 2 м |

| → для обеспечения плавания судна в непосредственной близости от берега или в стесненных условиях (в узкостях, шхерах и т.д.); | 1:40.000 1:30.000 1:25.000 | ||

| → для обеспечения навигационной безопасности плавания при входе судна в порты, гавани, бухты, на якорные места, рейды и т.д.; | 1:25.000 1:20.000 1:10.000 | ||

| Навигационные морские планы (НМП) | → для обеспечения навигационной безопасности плавания судна: при перемещениях, швартовке и постановке на якорь судна внутри акваторий порта, гавани, бухты и т.д.; | 1:7.500 1:7.000 1:6.000 1:5.000 1:4.000 | 1,5 м 1,4 м 1,2 м 1,0 м 0,8 м 0,6 м 0,5 м 0,4 м 0,2 м 0,1 м |

| → для обеспечения производства гидротехнических и дноуглубительных работ. | 1:3.000 1:2.500 1:2.000 1:1.000 1:500 |

По внешнему виду НМП отличаются от МНК тем, что его рамка не «разбита» на градусы и дуговые минуты, а промежуточные меридианы и параллели не проведены. Но на каждом НМП есть масштаб:

по широте φ (в м. милях и их долях) - для снятия широты (φ) и измерения расстояний (S);

по долготе λ (в экваториальных милях) - для снятия долготы (λ) точки.

7. Содержание морских навигационных карт

Побережья морей "покрываются" рядом морских карт, каждая из которых охватывает свой географический район. Для связи с соседними картами и сохранения непрерывности графического счисления пути судна соседние карты имеют "находы", т. е. взаимные перекрытия. Карты печатают на стандартных листах размером 75 х 100 см. Кроме того, они могут быть изданы на половине или четверти стандартного листа размерами соответственно 75 х 50 и 38 х 50 см. Если какая-то часть побережья не размещается в заданном масштабе на стандартном листе, дополнительно к оттиску карты может быть напечатан клапан на нестандартном листе. Клапан подклеивают к основному листу карты. Иногда клапан печатают на свободном месте непосредственно на карте.

Морским картам присваивают пятизначные адмиралтейские номера. Каждая из цифр номера карты условно обозначает название океана или его части, тип карты в зависимости от ее масштаба, район океана или моря и порядковый номер карты в данном районе. Особые буквенные или цифровые обозначения вводят для справочных карт и карт специального назначения.

Картографическая сетка морской карты заполняется в соответствии со своим назначением географическими и навигационными элементами содержания, надписями и элементами дополнительной характеристики. К географическим элементам содержания карты относятся изображения берегов океанов, морей, заливов, рельефа морского дна и суши, государственных границ, населенных пунктов. К навигационным элементам отнесены порты, средства навигационного оборудования, фарватеры, морские каналы, навигационные опасности, навигационные ориентиры, данные магнитного склонения и другие элементы карты, имеющие навигационный характер. Надписи - это заголовок карты, географические названия, различные пояснения и предупреждения, а также данные об издании и корректуре карты. К элементам дополнительной характеристики относятся врезки, т. е. небольшие крупномасштабные планы или карты важных в навигационном отношении участков побережья, помещенные на свободных местах листа, таблицы со сведениями о приливах и течениях, рисунки маяков, знаков и т. д.

Элементы содержания карт передаются условными знаками, символами изображения или схематическими рисунками объектов. Различного рода надписи на картах, относящиеся к цвету и характеру огней, наименованию грунтов и т. д., дают в виде сокращений. Местоположение объектов, не выражаемых в масштабе карты, показывается условными обозначениями. Действительное место объекта при этом принимается в геометрическом центре знака, если он имеет правильную геометрическую форму, или в середине основания, если объект изображается несимметричным рисунком или знаком с широким основанием.

Глубины приводятся к нулю глубин и даются в метрах и дециметрах, причем глубины от 0 до 5 м округляют с точностью до 0,1 м; от 5 до 20 м - до 0,2 м; 20 и более - до 1 м. Кроме нанесения отметок глубин, на картах проводят линии равных глубин - изобаты. Изобата 10 м считается предостерегательной для малых судов, а 20 м - для крупнотоннажных.

Береговую линию в морях с приливами наносят на карту двумя линиями. Одна из них (основная) соответствует следу полной воды в сизигию, а другая - наинизшему уровню моря. Заключенная между этими линиями зона называется осушкой. В морях, где приливы не превышают 0,5 м, за береговую линию принимают урез воды при среднем уровне моря.

Высоты маяков и знаков в морях, не имеющих приливов, даются над средним уровнем моря, а в морях со значительным приливом - над уровнем средней полной сизигийной воды.

Средства навигационного оборудования (СНО) - маяки, светящие и несветящие знаки, знаки створов, радиомаяки, плавучие маяки, буи, вехи - показывают на картах внемасштабными условными знаками. Рядом с изображением светящих СНО с помощью сокращений надписывают их характер, количество проблесков или затмений, период дальность видимости огня, сведения о радиотехнических станциях, туманных сигналах, секторах освещения. Направления и сектора маяков дают истинные, считая с берега от 0 до 360° по часовой стрелке. Рядом с изображением несветящих знаков в виде дроби показывают их высоту от уровня моря (числитель) и от основания знака (знаменатель). Рядом с изображением буев указывают их окраску, звуковые сигналы, порядковые номера, данные о радиолокационном отражателе, а у светящих буев - также и характер огня. Через центры изображений створных знаков проводят створные линии, ходовую часть которых изображают сплошной линией, неходовую - пунктиром.

Так как степень подробности изображения местности зависит oт масштаба карты, то из всех карт, имеющихся на данный район, всегда следует пользоваться картой самого крупного масштаба. Чтение карты начинают с ее заголовка, в котором указывают название изображаемого района моря, масштаб карты, сведения о нуле глубин, принятые единицы для указания глубин и высот предметов, данные о магнитном склонении. Затем должны быть прочитаны напечатанные на карте предупреждения и примечания, установлены даты издания, а также большой и малой корректур. Для получения возможно полного представления об изображенной на карте местности изучают все показанные на ней географические и навигационные элементы изображения.

При плавании в сложных в навигационном отношении районах рекомендуется сделать подъем карты, т. е. увеличить ее наглядность выделением наиболее важных элементов карты. Для этого, в частности, карандашом наносят дуги, соответствующие дальности видимости маяков, заштриховывают опасные сектора огней, проводят линии опасных пеленгов. Перед пользованием картой нужно оценить ее с точки зрения достоверности и полноты нанесенного на нее изображения. Чем позднее составлена карта, тем больше ей можно доверять. Об уровне современности карты судят также по датам ее нового издания, большой и малой корректур. Для оценки достоверности изображения рельефа дна устанавливают степень подробности промера. Хорошо обследованным районам моря соответствует на карте большая частота и равномерность нанесения глубин. Редко и неравномерно показанные глубины, белые пятна между ними являются признаком недостаточной изученности района.

Судовая коллекция карт, руководств и пособий для плавания (СККРиПДП)

Для обеспечения безопасности плавания на каждом морском судне должны быть постоянно в наличии необходимые карты, руководства и пособия для плавания, обязательный перечень которых для конкретного судна определяется службой мореплавания судовладельца с учетом типа судна, плана перевозок, закрепления судна на той или иной судоходной линии, а также возможных вариантов изменения районов плавания.

Капитан судна имеет право дополнить этот запас по своему усмотрению.

При отсутствии на район плавания отечественных МНК нужных масштабов, их дополняют иностранными.

Комплект карт, руководств и пособий для плавания – это МНК, руководства и пособия для плавания, охватывающие определенный географический район (часть океана, моря, ту или иную судоходную линию или часть ее и т.п.).

Такие комплекты, составленные и утвержденные службой мореплавания, облегчают процедуру заказа карт, руководств и пособий для плавания по радио, при переписке, а также ускоряют процесс их подбора и упрощают выполнение их корректуры.

СККРиПДП – комплекты карт, руководств и пособий для плавания, включенные службой мореплавания в перечень обязательных для данного судна.

В СККРиПДП входят:

МНК – генеральные, путевые и частные карты и планы по районам плавания судна;

МНК – М 1:2.000.000 следует иметь на все возможные варианты плавания судна;

РНК – тех РНС, приемоиндикаторы которых установлены на судне;

НПК – только для промысловых судов и судов специального назначения;

Карты ВВП – М 1:5.000÷1:100.000 – для обеспечения плавания по рекам и озерам;

ВК и СК и номограммы: карты-сетки М 1:200.000÷1:1.000.000 для обеспечения судовождения при плавании в открытых частях морей и океанов;

Карты РНС, содержащие сведения о расположении и зонах действия РНС и точности определения места при их использовании;

Карты гидрометеорологических элементов для справок о течениях, волнениях, приливах, льдах, ветрах, туманах, об опасных гидрометеорологических явлениях и т.д.;

Шлюпочные карты – для снабжения спасательных шлюпок судов I, II категории;

Карты для прокладки ДБК в гномонической проекции – на весь Мировой океан (комплект);

Руководства и пособия для плавания: лоции, огни и знаки (огни), РТСНО, расписания радиопередач навигационных и гидрометеорологических сообщений для мореплавателей, расписания факсимильных радиопередач гидрометеорологических сведений (при наличии факсимильной аппаратуры);

Правила плавания, гидрометеорологические атласы и таблицы;

Справочные издания:

Океанские пути Мира;

МППСС-72;

МСС-65;

обязательные постановления по морским портам;

Сборник Международных соглашений и законодательных актов по вопросам мореплавания;

Таблицы ширины территориальных вод и специальных зон зарубежных государств;

условные знаки для морских карт и карт ВВП;

рекомендации для плавания в районах РДС;

Таблицы расстояний;

наставление гидрометеорологическим станциям и постам;

Таблицы для определения места судна при помощи РНС;

астрономические таблицы и пособия (МАЕ, МТ-75 или МТ-2000, ВАС-58, ТВА-57 и др.);

каталоги карт и книг;

корректурные документы

Выводы

МНК должна удовлетворять следующим требованиям:

обеспечивать удобство и простоту графических построений;

обладать геометрической точностью, соответствующей ее назначению;

наиболее полно отображать элементы морской обстановки и побережья;

иметь достоверные элементы морской и общегеографической обстановки;

быть удобной для использования в стесненных судовых условиях;

чтобы линии курса и пеленга изображались прямой линией;

ее картографическая проекция должна быть равноугольной.

МНК проекции Меркатора относится к разряду нормальных цилиндрических проекций класса равноугольных. Все параллели и меридианы «растянуты» пропорционально sec φ.

Локсодромия – кривая, пересекающая все меридианы под одним и тем же углом – на МНК проекции Меркатора прямая линия; на глобусе – логарифмическая спираль, обращенная выпуклостью к экватору и стремящаяся к полюсу, но никогда его не достигающая.

Сущность построения меркаторской карты состоит в том, что меридианы проводятся на расстояниях, пропорциональных РД (Δλ), с учетом масштаба, а параллели – на расстояниях, пропорциональных РМЧ, с учетом того же масштаба. Как РД, так и РМЧ выражены при этом в одних и тех же постоянных единицах – экваториальных милях.

Для обеспечения безопасности плавания на каждом морском судне должны быть постоянно в наличии карты, руководства и пособия для плавания, перечень которых определяется службой мореплавания судовладельца.

Лекция 5.