Современные технологии физкультурнооздоровительной направленности в гребле на байдарках и каноэ Содержание

Скачать 380.87 Kb. Скачать 380.87 Kb.

|

|

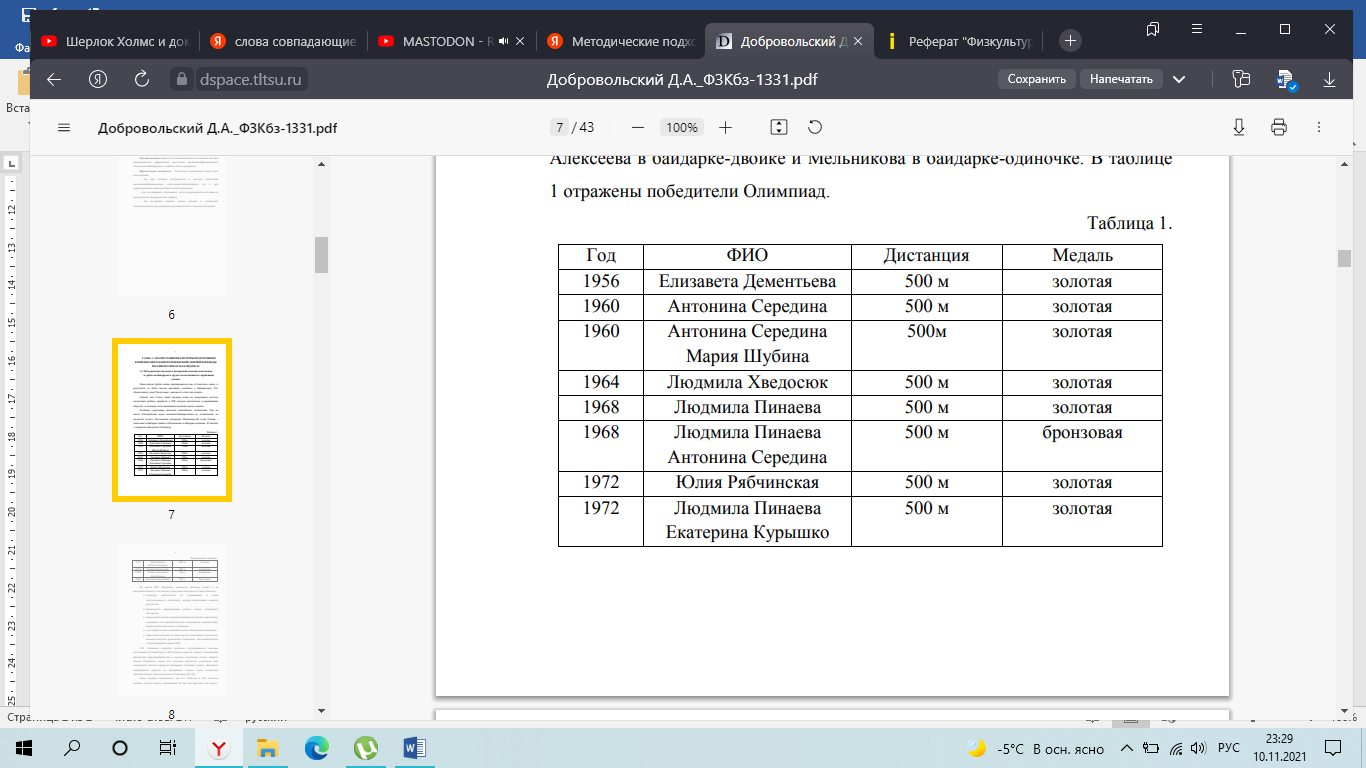

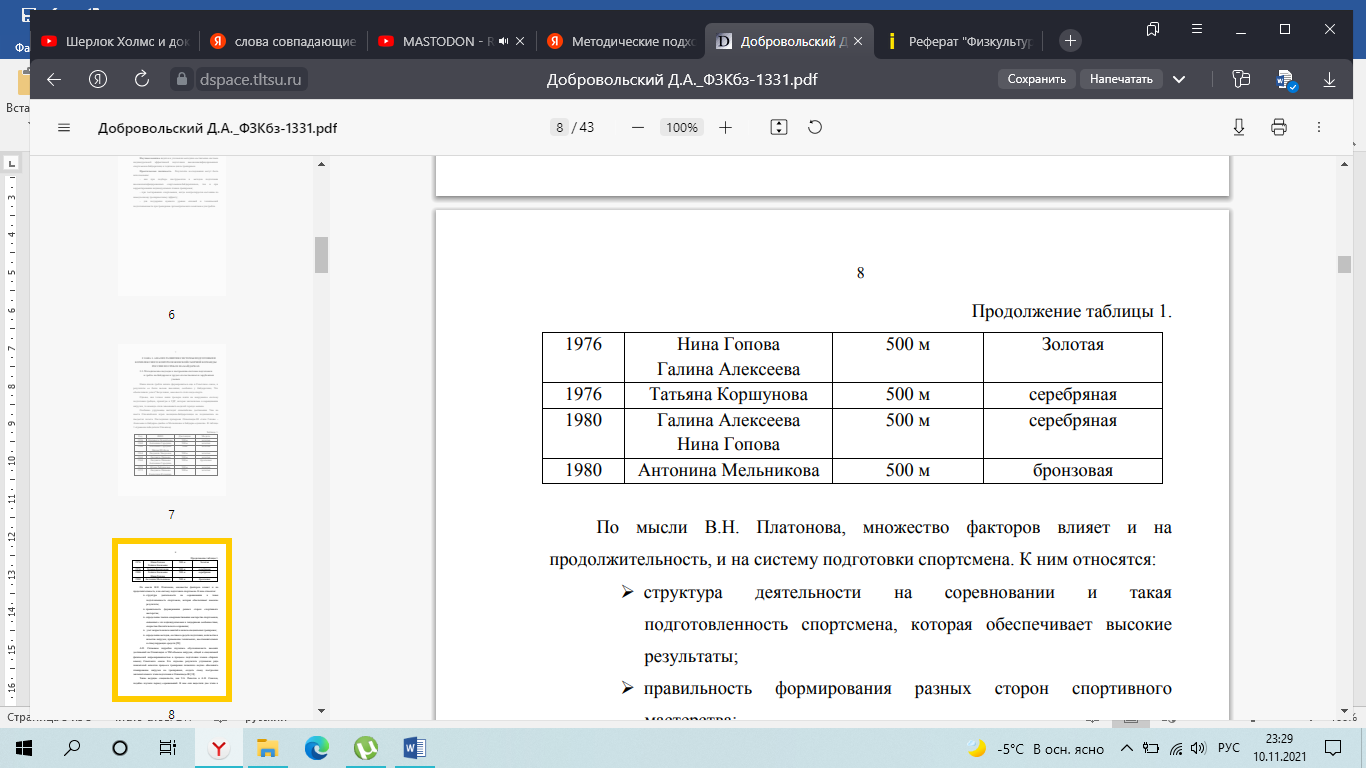

Современные технологии физкультурно-оздоровительной направленности в гребле на байдарках и каноэ Содержание Введение Глава 1. Теоретические аспекты подготовки и комплексного контроля в гребле на байдарках и каноэ 1.1. Понятие технологий физкультурно-оздоровительной направленности 1.2. Методические подходы физкультурно-оздоровительной направленности в гребле на байдарках и каноэ 1.3. Средства и методы гребли на байдарках и каноэ Глава 2. Практическая реализация технологий физкультурно-оздоровительной направленности в гребле на байдарках и каноэ 2.1. Цель, задачи, объект и методы исследования 2.2. Анализ применения технологий физкультурно-оздоровительной направленности в гребле на байдарках и каноэ 2.3. Обсуждение результатов исследования Заключение Список использованных источников Приложение Глава 1. Теоретические аспекты подготовки и комплексного контроля в гребле на байдарках и каноэ 1.1. Понятие технологий физкультурно-оздоровительной направленности Здоровье является основой жизнедеятельности человека, трудовой активности, творческих успехов и долголетия. Оно отражает уровень жизни и благополучия страны, непосредственно влияет на производительность труда, экономику, обороноспособность, нравственные принципы общества, настроение людей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в нашей стране, интерес к занятиям физической культурой остается достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что оздоровительная физическая культура, рассматривающая здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной активности и образом жизни, становится одним из жизненно важных приоритетов современного человека. Поэтому первоочередной задачей старшего поколения становится поддержание этой положительной тенденции, посредством формирования интереса к занятиям физической культурой у детей, главную роль в данном процессе играют современные физкультурно-оздоровительные технологии, но прежде чем приступить к их анализу, следует дать определение основным категориям, упоминаемым в работе. Физкультура (физическая культура) – система укрепления здоровья и физического воспитания людей при помощи физических упражнений в сочетании с естественными факторами природы и мерами общественной и личной гигиены. Оздоровительная физическая культура – это производная от обобщенного понятия «физическая культура». Оздоровительная физкультура использует все формы, средства и методы физкультуры, которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, формируют оптимальный фон для жизнедеятельности человека. Задачами оздоровительной физической культуры является общее оздоровление, повышение стимула сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней среды (иммунитет), предупреждение заболеваний и т. д. Занятия оздоровительной физической культурой не ставят себе задачу достижения каких-либо спортивных результатов или лечения болезней, и доступны всем здоровым людям. Теперь, когда четко сформулированы определения основных базовых понятий, постараемся разобраться в том, что из себя представляют современные физкультурно-оздоровительные технологии. Сегодня физкультурно-оздоровительные технологии не являются достоянием личного опыта редких специалистов, а разрабатываются в соответствии с достижениями медицинской науки. Любая физкультурно-оздоровительная технология включает в себя постановку цели и задач оздоровления, и собственно реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности в той или иной форме. Технология включает в себя не только реализацию оздоровительной программы, но и определение уровня здоровья, и тестирование физической подготовленности, а также вопросы управления и администрирования. Таким образом, физкультурно-оздоровительная технология – это способ реализации деятельности, направленной на достижение и поддержание физического благополучия и на снижение риска развития заболеваний средствами физической культуры и оздоровления. Выбор здоровье сберегающих технологий зависит от программы, по которой работают педагоги, условий ДОУ, профессиональной компетентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей. Современные здоровье сберегающие технологии, используемые в системе дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физической культуре и использование развивающих форм оздоровительной работы. Виды здоровье сберегающих технологий: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; здоровье сбережение и здоровье обогащение педагогов; валеологического просвещения родителей; здоровье сберегательные образовательные технологии. Формы организации здоровье сберегательной работы: физкультурные занятия; самостоятельная деятельность детей; подвижные игры; утренняя гимнастика; оздоровительные физкультминутки; физические упражнения после дневного сна; физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами; физкультурные прогулки; физкультурные досуги; оздоровительные процедуры в водной среде. Существующие здоровье сберегающие технологии можно поделить на три группы. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: Стретчинг – это система упражнений основная цель которых – растяжка связок мышц, а также повышение гибкости тела. Стретчинг раскрепощает детей, делая их открытыми и жизнерадостными. Во время этих занятий дети получают эмоциональную разрядку, физическое удовольствие, что в свою очередь вовлекает детей в процесс физкультурных занятий. В целом, стоит выделить следующие положительные черты такого процесса оздоровительно-физкультурной работы как игровой стретчинг: статическое растягивание значительно улучшает гибкость; улучшается подвижность суставов; снимает мышечное напряжение; во время занятий статическим растягиванием происходит гармоничное и естественное развитие и укрепление систем и функций организма; способствует лучшей координации движений, повышает способность двигаться; улучшается пластичность; появляется артистизм; улучшает самочувствие и поднимает настроение; укрепляются мышцы спины, тем самым появляется красивая осанка.3 Степ аэробика – интенсивная ритмическая гимнастика с использованием степ платформы, которая имитирует ступеньку. Аэробика — это система физических упражнений, энергообеспечение которых осуществляется за счет использования кислорода. К аэробным относятся только те циклические упражнения, в которых участвует не менее 2/3 мышечной массы. Для достижения положительного эффекта продолжительность выполнения аэробных упражнений должна быть не менее 20—30 мин. Именно для циклических упражнений, направленных на развитие общей выносливости, характерны важнейшие морфофункциональные изменения систем кровообращения и дыхания. Различия отдельных видов циклических упражнений, связанные с особенностями структуры двигательного акта и техникой его выполнения, не имеют принципиального значения для достижения профилактического и оздоровительного эффекта. Для того чтобы занятия были более интересными и насыщенными, для детей изготовляются индивидуальные снаряды — степы. Степ — это ступенька высотой не более 8 см, шириной — 25 см, длиной — 40 см, легкий и обтянутый мягким дерматином. Занятия степ-аэробикой обязательно сопровождаются бодрой, ритмичной музыкой, которая создает у детей хорошее настроение. Степ-аэробикой можно заниматься в различных вариантах: — в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25—35 мин.; — как часть занятия (продолжительность от 10 до 15 мин.); — в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект; — в показательных выступлениях детей на праздниках; — как степ-развлечение. Один комплекс степ-аэробики, как полного занятия, выполняется детьми в течение трех месяцев, некоторые упражнения по мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться. При распределении упражнений необходимо правильно дозировать физическую нагрузку, т.е. частота сердечных сокращений не должна превышать 150—160 уд./мин. Динамические паузы – упражнения для профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Подвижные и спортивные игры используются как часть физкультурного занятия. Релаксация – снижение тонуса скелетной мускулатуры. Гимнастика пальчиковая – это пассивные или активные движения пальцами рук. В зависимости от обозначенных целей и задач можно выделить такие комплексы упражнений, направленные на: работу мышечного скелета рук в различных направлениях; движения пальцев по телу или по столу; построение небольших фигурок животных, а также предметов с помощью скоординированных движения пальцев и кистей обеих рук Отдельно можно выделить: игры-забавы; сказки в сопровождении жестикуляции; стихотворные игры. Важно не перегружать малышей заданиями, поэтому рекомендуется не давать больше 1–2 пальчиковых игр в день. Гимнастика для глаз – это комплекс специальных упражнений направленных на сохранение зрения и снятия усталости. Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать особенности развития детей дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, в которой дети могут проявить свою активность. Зрительная гимнастика используется: для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз; для укрепления мышц глаз; для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему качеству зрения на разных расстояниях). Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день по 3-5 минут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с использованием стихов, потешек. Гимнастика бывает: 1) игровая коррекционная физминутка; 2) с предметами; 3) по зрительным тренажёрам; 4) комплексы по словесным инструкциям. При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состояние зрения и быстрота реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной гимнастики не должны уставать. Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики практиковать расслабляющие упражнения6. Гимнастика дыхательная – это система дыхательных упражнений направленная главным образом на профилактику и лечение заболеваний связанных с органами дыхания и сердечно-сосудистой системы. Главная задача дыхательной гимнастики для ребенка – это научить его правильно, глубоко дышать, максимально наполнять легкие при вдохе, расширяя при этом грудную клетку, а на выдохе освобождать легкие от остаточного воздуха, выталкивая его путем сжатия легких. Если ребенок не делает полноценного выдоха, то в легких остается некоторое количество «отработанного» воздуха, который мешает поступлению нового свежего воздуха в достаточном объеме. Другие упражнения наоборот подразумевают быстрое поверхностное дыхание. Занятия дыхательной гимнастикой с детьми проводят 2 раза в день по 10-15 минут, не раньше чем через 1 час после приема пищи. Дыхательные упражнения можно выполнять вместе с утренней гимнастикой или отдельным комплексом. Занятия для детей проводят в игровой форме. Чтобы заинтересовать ребенка, упражнениям дают «детские» или веселые названия. Можно придумывать свои упражнения, аналогичные стандартным, выполнять гимнастику с использованием любимых игрушек. Родителям неплохо увлечь ребенка личным примером, делая дыхательную гимнастику вместе. Очень полезно в теплое время года выполнять все упражнения на улице, на свежем воздухе. Если занятия проводятся в помещении, то предварительно нужно проветрить комнату. Занятия дыхательной гимнастикой с ребенком нужно проводить постоянно, потому что результаты ее применения в плане укрепления иммунитета будут видны после длительного курса. При составлении комплексов дыхательной гимнастики учитывалось: -эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей в условиях дошкольного учреждения; -доступную степень сложности упражнений для детей разного возраста; -степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры. Гимнастика динамическая – комплекс несложных упражнений, которые предполагают активное включение вестибулярного аппарата7. Гимнастика корригирующая – система специальных физических упражнений применяемых в основном для устранения нарушений осанки и искривления позвоночника; оказывает общеукрепляющие действие на организм. Цель вводной части - повысить эмоциональное состояние детей, активизировать их внимание, подготовить организм к нагрузкам основной части. Содержанием вводной части являются строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега, прыжки, упражнения для коррекции осанки и профилактики плоскостопия, обучение правильному дыханию. Завершается эта часть построением детей в колонны или группы для выполнения общеразвивающих упражнений. Основная часть включает - упражнения общеразвивающего характера. Упражнения даются для развития и укрепления мышц плечевого пояса, живота, спины и ног, для гибкости позвоночника. Упражнения выполняются из разных исходных положений - стоя, лежа, на спине, и животе, сидя. Это способствует повышению качества движений, увеличивает нагрузку, в работу вовлекаются все группы мышц. Для восстановления частоты пульса гимнастика завершается заключительной частью, включающей физические упражнения с постепенным снижением темпа. Гимнастика ортопедическая – это комплекс упражнений направленных на укрепление мышц свода стопы. В проведении ортопедической гимнастики существуют свои особенности. Гимнастика должна проходить регулярно и последовательно. Дети должны выполнять упражнения босиком. Также необходимо помнить, что взрослый является активным участником, помощником в проведении ортопедической гимнастики; Для детей старшего возраста занятие не должно превышать 25 минут. И заканчивается ортопедическая гимнастика закаливающими процедурами. Для укрепления свода стопы полезно лазанье по гимнастической лестнице, канату. Ходьба по доске, бревну, которая развивает не только свод стопы, но и является хорошим средством для предупреждения косолапости и плоскостопия у детей. Эффективными являются упражнения с предметами, моделирующими свод стопы, с использованием природного материала. Физкультурные занятия – это ведущая организованного, систематического обучения двигательным умениям и навыкам. Игротерапия и игротералия – это метод психотерапевтического воздействия с использованием игры. Коммуникативные игры – игры направленные на развитие умения общаться, взаимодействовать и сотрудничать с людьми в разнообразных жизненных ситуациях. Массаж, самомассаж – основа закаливания и оздоровления организма. Коррекционные технологии: Технологии музыкального воздействия используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий для снятия напряжения, повышения эмоционального настроения и прочие. Арт-терапия – это метод психологической помощи основанный на творчестве и игре. Сказкотерапия – это метод использующий форму интеграции личности, развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствование взаимодействия с окружающим миром. Цветотерапия – это метод снятия энергетической блокады с помощью цвета. Тёплые цвета (красный, оранжевый) повышают активность отдела вегетативной нервной системы; стимулируют, тонизируют иммунитет; укрепляют память, зрение; придают бодрость; улучшают цвет кожи. Холодные цвета (синий, голубой) нормализуют сердечную деятельность, ухудшают скоростно-силовые качества. Зелёный цвет нормализует сердечную деятельность и ЦНС, стабилизирует артериальное давление, расслабляет, снимает напряжение, помогает при заболевании позвоночника, обмена веществ9. Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков). В работе с семьей применяют технологии валеологического просвещения родителей – это технологии направленные на обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической компетенции. Используемые в комплексе здоровье сберегающих технологий в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Результатами внедрения здоровье сберегающих технологий в ДОУ является: Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей. Улучшение и сохранение самотических показателей здоровья. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников. Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья детей к созданию здоровье сберегающего образовательного пространства в ДОУ и семье. «Оздоровительная физическая культура» — производная от обобщенного понятия «физическая культура». Оздоровительная физкультура использует все формы, средства и методы физкультуры, которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, формируют оптимальный фон для жизнедеятельности человека. Задачей оздоровительной физической культуры является общее оздоровление, повышение сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней среды, предупреждение заболеваний и т.д. Занятия оздоровительной физической культурой не ставят себе задачу достижения каких-либо спортивных результатов или лечения болезней (как в ЛФК) и доступны всем практически здоровым людям. В оздоровительной физической культуре можно выделить как минимум три аспекта: деятельностный, предметно-ценностный и результативный. Рассмотрим основные термины и понятия, которые употребляются с прилагательным физкультурно-оздоровительная: физкультурно-оздоровительная технология, физкультурно-оздоровительная деятельность, физкультурно - оздоровительная работа, физкультурно-оздоровительные мероприятия, физкультурно-оздоровительная система. По сути, физкультурно-оздоровительная технология – это способ реализации деятельности, направленной на достижение и поддержание физического благополучия и на снижение риска развития заболеваний средствами физической культуры и оздоровления. Это основные правила использования специальных знаний и умений, способов организации и осуществления конкретных действий, необходимых для выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности. Сегодня физкультурно-оздоровительные технологии не являются достоянием личного опыта редких специалистов, а разрабатываются в соответствии с достижениями медицинской науки. Любая физкультурно-оздоровительная технология включает в себя постановку цели и задач оздоровления, и собственно реализацию физкультурно - оздоровительной деятельности в той или иной форме. Технология включает в себя не только реализацию оздоровительной программы, но и определение уровня здоровья, и тестирование физической подготовленности, а также вопросы управления и администрирования. Таким образом, физультурно-оздоровительная технология – это способ осуществления разнообразной физкультурно-оздоровительной деятельности. Это та база, на которой строится так называемая оздоровительная индустрия и физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурно-оздоровительные технологии в школе могут осуществляться по самым разным направлениям: шейпинг, аэробика, фитнес, бодибилдинг (атлетическая гимнастика), калланетик, изотон, стретчинг, а также бег, туризм, плавание как оздоровительные виды спорта, и прочие виды деятельности, которые используются в досуговой деятельности. Принцип оздоровительной направленности физического воспитания населения конкретизируется в физкультурно-оздоровительных технологиях, которые в настоящее время интенсивно развиваются. Понятие физкультурно-оздоровительная технология объединяет процесс использования средств физического воспитания в оздоровительных целях и научную дисциплину, разрабатывающую и совершенствующую основы методики построения физкультурно-оздоровительного процесса. Практическим проявлением физкультурно-оздоровительных технологий в физическом воспитании являются различные фитнесс - программы, которые составляют основное содержание деятельности физкультурно-оздоровительных групп (ФОГ), создаваемых на базе физкультурно-спортивных организаций, а также персональных фитнесс - занятий. 1.2. Методические подходы физкультурно-оздоровительной направленности в гребле на байдарках и каноэ Наша школа гребли начала формироваться еще в Советском союзе, и результаты ее были весьма высокими, особенно у байдарочниц. Что обеспечивало успех? Безусловно, массовость этого вида спорта. Однако, как только наши тренеры взяли на вооружение систему подготовки гребцов, принятую в ГДР, которая заключалась в наращивании нагрузки, то команда стала завоевывать медалей гораздо меньше. Особенно удручающе выглядят олимпийские достижения. Уже на шести Олимпийских играх женщины-байдарочницы не поднимались на пьедестал почета. Последними призерами Олимпиады-80 стали Гопова – Алексеева в байдарке-двойке и Мельникова в байдарке-одиночке. В таблице 1 отражены победители Олимпиад.   По мысли В.Н. Платонова, множество факторов влияет и на продолжительность, и на систему подготовки спортсмена. К ним относятся: структура деятельности на соревновании и такая подготовленность спортсмена, которая обеспечивает высокие результаты; правильность формирования разных сторон спортивного мастерства; определение темпов совершенствования мастерства спортсменов, связанных с их индивидуальными и гендерными особенностями, скоростью биологического созревания; учет возраста начала занятий и начала специальных тренировок; определение методов, состава и средств подготовки, количества и качества нагрузок, применение технических, восстановительных и стимулирующих средств [28]. А.П. Силаевым подробно изучалась обусловленность высоких достижений на Олимпиадах и ЧМ объемом нагрузок, общей и специальной физической натренированностью в процессе подготовки членов сборных команд Советского союза. Его изучение результата улучшения ряда показателей аспектов процесса тренировок позволило научно обосновать планирование нагрузок на тренировках, создать схему построения заключительного этапа подготовки к Олимпиаде-80 [18]. Такие ведущие специалисты, как З.А. Решетов и А.Н. Соколов, подобно изучали период соревнований. В нем они выделили два этапа и определили их задачи. Так на первом этапе формирования экипажей необходимо развивать специальную, скоростную, силовую выносливость и быстроту, проходить этапы отбора, показывая контрольные нормативы. И на втором этапе реализуется подготовленность спортсмена. Работы А.П. Силаева, В.Б. Иссурина, Ю.А. Дольника посвящены этапам непосредственной подготовки гребцов к главным соревнованиям сезона. Они обосновали систему процесса тренировок спортсменов высокой квалификации перед стартами. Е.А. Краснов предложил для мужчингребцов на байдарках и каноэ структуру соревновательного микроцикла. Известные специалисты гребли Г.М. Краснопевцев, Ю.И. Стеценко, а также их ученики и последователи анализировали особенности методических подходов к тренировкам спортсменов разного уровня мастерства. Нельзя не отметить работы В.Ф. Каверина, В.Б. Иссурина, П.Н. Темнова, В.Н. Платонова, в которых подробно изучались важнейшие необходимые для гребцов общие (скорость, сила, выносливость, ловкость) и специальные (скоростная и силовая выносливость) физические качества. Не потеряли актуальности и работы М.Ф. Агашина, посвященные использованию волновых тренажеров на тренировках, которые сокращают время на разминку, помогают спортсменам быстро и качественно восстановиться. Много внимания совершенствованию методики спецподготовки байдарочников уделили в своих работах В.А. Кидайко, С.К. Фомин и др. Они обосновали их основные положения, а также определили основы рациональной модели тактики тренировок и регистрации сведений учета, контроля и планирования нагрузок на тренировках. Следует отметить методические принципы тренировок, заложенные в системе подготовки гребцов А.А. Середины, которая была неоднократной чемпионкой соревнований самого высокого ранга. Став тренером женской сборной по гребле, она использовала свой и соревновательный опыт, и тренировочный. Ее методика заключалась в том, что на этапе подготовки объем тренировок был практически на пределе возможностей организма спортсменок. Он был столь высок, что количество освоенной подопечными А.А. Серединой спортсменками специальных действий превышал подобные показатели мужчин-байдарочников. Мастерство тренера было в том, что ни одна байдарочница не была перетренирована, хотя риск перегрузки был постоянным. У спортсменок планомерно росли спортивные результаты, которые определялись индивидуальными возможностями каждой из них. Однако следует отметить, что, несомненно, удачная методика А.А. Серединой, могла быть применена только в условиях, когда команда была полностью на гособеспечении, т.е. в СССР. Кроме того, она имеет ограничения при подготовке спринтеров, т.к. зачастую большие объемы специальных тренировок не дают возможности реализоваться индивидуальности. Проведем краткий обзор работ зарубежных специалистов, чьи спортсмены показывали высокие результаты. Анализ их работ показал, что они в основном посвящены исследованию не комплекса подготовки, а отдельных элементов всей системы тренировок. Так, в венгерской школе отметим работы И. Гранека, который создал высоко результативную систему подготовки гребцов своей страны. Ее позже обогатили исследованиями в области эффективной техники гребли, над которой работали Я. Кулчар, Я. Парти, Н. Корендле, В. Липпенс [3]. Что касается исследований специалистов ГДР, то мы можем упомянуть только Е. Шнайдера, который занимался проблемами создания плодотворной системы подготовки юных спортсменов. Это объясняется тем, что имеющаяся хорошо разработанная методика подготовки высококвалифицированных гребцов, была недоступна для печати и имела гриф «для служебного пользования» [3]. Изучением эффективной подготовки национальной команды румынских гребцов занимались такие ученые и тренеры, как О. Попеску, И.Г. Кожокару, А. Норески. Их работы посвящены исследованию анатомоморфологии, выявлению таких данных антропометрии, которые наиболее благоприятны для успешных занятий греблей [3]. Чехословацкие высококвалифицированные гребцы В. Сыроватка-Русс, И. Холечек, Л. Чепчианский, Н. Свирчунски, опираясь на свой тренировочный и соревновательный опыт, анализировали разные аспекты подготовки и давали рекомендации по их оптимизации. Изучением использования в процессе тренировок приборов срочной информации занимались Х. Бубке, Г. Фек, Ф. Трогаш [13], работы которых активно использовались многими тренерами. Подводя итог анализу работ, посвященных подготовке гребцов высокой квалификации, отметим, отсутствие изучения и применения тренажеров с аэродинамическим нагрузочным модулем и высокий степенью имитации гребной локомоции особенно в осенне-зимний период. Кроме этого, укажем отсутствие глубоких научных исследований по проблемам наиболее продуктивной практики концентрированных нагрузок с применением методов контроля состояния по срочному тренировочному эффекту в период соревнований. 1.3. Средства и методы гребли на байдарках и каноэ Средства спортивной тренировки - физические упражнения - условно могут быть подразделены на четыре группы: общеподготовительные, вспомогательные, намеренно-подготовительные, соревновательные. К общеподготовительным относятся упражнения, служащие всестороннему функциональному становлению организма спортсмена. Они могут как соответствовать особенностям избранного вида спорта, так и находиться с ними в определенном возражении (при решении задач всестороннего и слаженного физического воспитания) Вспомогательные (полуспециальные) упражнения полагают двигательные действия, создающие особый основа для дальнейшего улучшения в той либо другой спортивной деятельности. Специально-подготовительные упражнения занимают центральное место в системе тренировки квалифицированных спортсменов и охватывают круг средств, включающих элементы соревновательной деятельности и действия, приближенные к ним по форме, структуре, а также по нраву проявляемых качеств и деятельности функциональных систем организма. Соревновательные упражнения полагают выполнение комплекса двигательных действий, являющихся предметом спортивной специализации, в соответствии с существующими правилами соревнований. Соревновательные упражнения характеризуются рядом особенностей. Во-первых, при их выполнении достигаются высокие и высокие итоги; определяется предельный ярус адаптационных вероятностей спортсмена, которого он достигает в итоге использования в своей подготовке общеподготовительных, вспомогательных и намеренно-подготовительных упражнений. Во-вторых, сами соревновательные упражнения дозволено рассматривать как особенно комфортные и непредвзятые наглядные модели резервных вероятностей спортсмена. Средства спортивной тренировки разделяются также по направленности воздействия. Дозволено выделить средства, предпочтительно связанные с улучшением разных сторон подготовленности - технической, стратегической и др., а также направленные на становление разных двигательных качеств, возрастание функциональных вероятностей отдельных органов и систем организма. Все эти средства могут применятся в спортивной тренировке в гребле на байдарках и каноэ. Под способами спортивной подготовки, следует понимать методы работы тренера и спортсмена, при помощи которых достигается овладение умениями, знаниями и навыками, прогрессируют нужные качества, формируется миросозерцание. В практических целях все способы условно делят на три группы: 1. Словесные 2. Наглядные 3. Практические В процессе спортивной тренировки в гребле на байдарках и каноэ все эти способы используют в разных сочетаниях. Всякий способ применяют не стандартно, а непрерывно приспосабливают к определенным требованиям, обусловленным особенностями спортивной подготовки. При подборе способов следует следить за тем, дабы они сурово соответствовали поставленным задачам, общедидактическим тезисам, а также особым тезисам спортивной тренировки, возрастным и половым особенностям спортсменов, их квалификации и подготовленности. В спорте, где специальное место уделяется связи с практикой, а также в силу специфических особенностей спортивной деятельности основная роль отводится фактическим способам. К словесным способам, применяемым в спортивной тренировке, относятся рассказ, трактование, лекция, беседа, обзор и обсуждение. Эти формы особенно зачастую применяют в лаконичном виде, исключительно при подготовке квалифицированных спортсменов, чему содействует особая терминология, сочетание словесных способов с наглядными. Результативность тренировочного процесса во многом зависит от умелого применения указаний и команд, примечаний, словесных оценок и разъяснений. Наглядные способы, используемые в спортивной практике, разнообразны и в существенной степени обусловливают действенность процесса подготовки. К ним, раньше каждого, следует отнести верный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их элементов, тот, что традиционно проводит тренер либо высококвалифицированный спортсмен. В спортивной практике обширно используются вспомогательные средства демонстрации - учебные фильмы, видеозаписи, макеты игровых площадок и полей для демонстрации стратегических схем, электронные игры. Обширно применяются также способы ориентирования. Тут следует различать как простейшие ориентиры, которые ограничивают направление движений, преодолеваемое расстояние и др., так и больше трудные - световые, звуковые и механические главенствующие устройства, в том числе с программным управлением и обратной связью. Эти устройства разрешают спортсмену получить информацию о темпоритмовых, пространственных и динамических движений, а изредка и обеспечить не только информацию о движениях и их итогах, но и принудительную коррекцию. Подготовительный период в гребном спорте начинается примерно с октября до мая включительно. Основной задачей тренировки гребцов является повышение уровня общей и специальной физической подготовки. Наряду с этим решаются также задачи технической, теоретической и морально-волевой подготовки. Основными средствами тренировки являются гимнастика, бег, лыжный спорт, плавание, спортивные игры, штанга, гребля в бассейне и лодке. Подготовительный период подразделяется на два этапа: осенне-зимний - обще подготовительный и весенний - специально подготовительный. Для каждого из этих этапов характерны свои задачи, средства и методы тренировки. Общеподготовительный этап длится примерно с середины октября по февраль. В этом периоде гребцы не используют греблю в лодках. Подготовка строится на ОФП и различных спортивных играх. Это нужно для улучшения различных физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости ). Весенний (специально подготовительный) этап подготовительного периода совпадает с началом регулярных занятий на воде и длится примерно до конца апреля-середины мая. Основными задачами является закрепление и совершенствование техники гребли, воспитание уровня скоростных возможностей гребца. Основным средством подготовки в весеннем этапе становится гребля в лодке. При подготовке разрядников она составляет около 60 % общего объема нагрузки. Так же для разминки перед тренировками гребцы используют ОФП и растяжки. Соревновательный период в гребном спорте начинается приблизительно с середины мая и длится (в зависимости от календаря соревнований) примерно до середины сентября. Данный период характеризуется тем, что гребцы планомерно участвуют в соревнованиях и каждая учебно-тренировочная работа спланирована и ведется в узкой связи с календарем соревнований. В этом периоде гребцы тренируются циклами, которые каждый тренер подбирает индивидуально для спортсмена. Средствами тренировки в этом периоде являются наглядные методы (показ разнообразных фильмов, показ определенного действия тренером для примера). Переходный период завершает годичный цикл тренировок. Главными задачами в этом периоде являются: постепенное снижение тренировочных нагрузок, активный отдых. В данном периоде спортсмен должен максимально восстановится, как в физическом плане, так и в моральном. Основные средства тренировки в это время: гребля в лодке, бег средней интенсивности, общеразвивающие упражнения, спортивные игры. С прерыванием занятий на воде в режиме дня гребца остаются зарядка, туристские прогулки и походы. На этом этапе гребец энергично отдыхает и проходит углубленный медосмотр в специализированном диспансере. Разложение нагрузочной деятельности по периодам подготовки дает ясное представление о направленности всего микроцикла и мезоцикла, об их соответствиях с выше перечисленными задачами и рациональности применяемых средств в всяком из периодов подготовки в ежегодном цикле, что, безоговорочно, дозволит сделать своевременную коррекцию в тренировочной программе и продуктивно отразится на выступлениях спортсменов на соревнованиях. Так же отметим, что самое главное средство спортивной тренировки - это соревновательные упражнения. |