Тема 1 Кариес зубов и его осложнения (пульпит, периодонтит). Кариес

Скачать 0.8 Mb. Скачать 0.8 Mb.

|

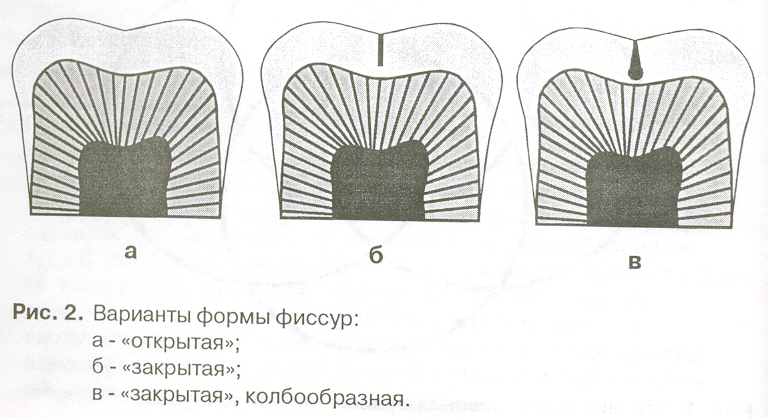

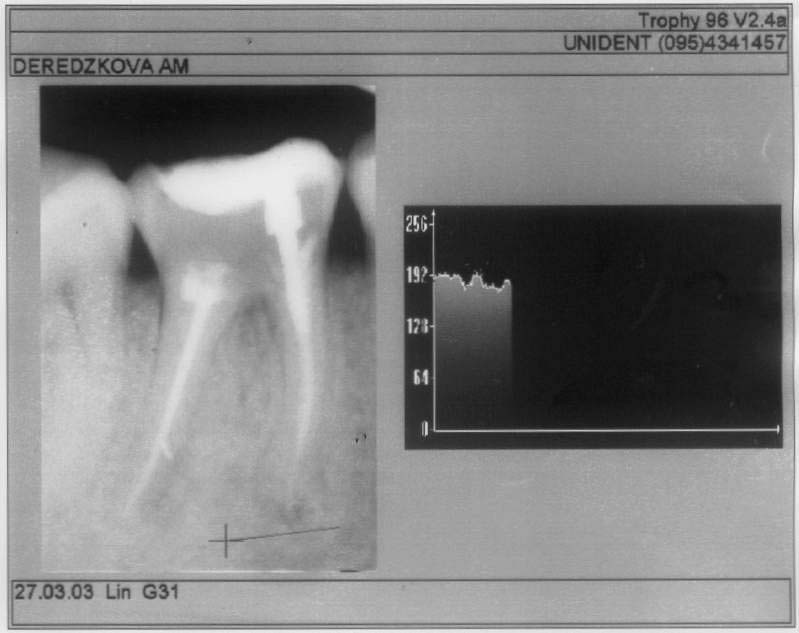

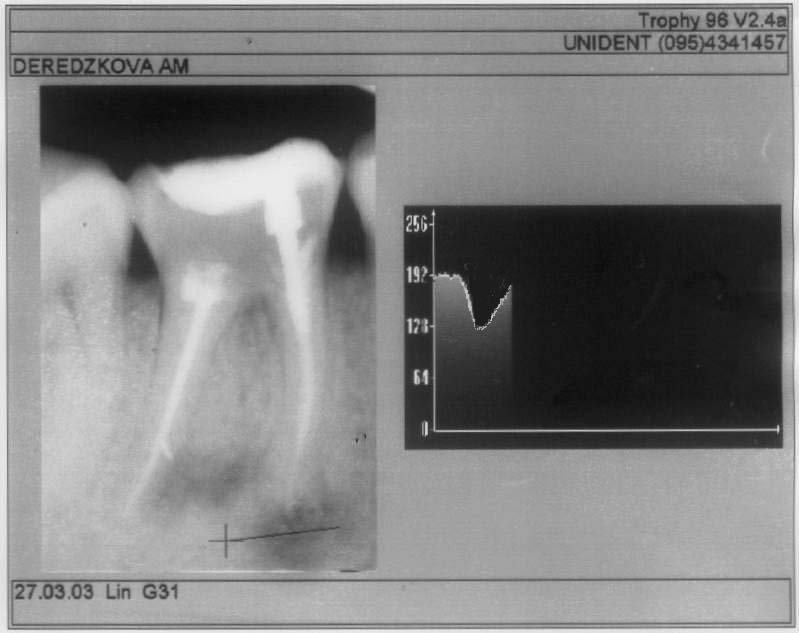

1 2 Тема 1: Кариес зубов и его осложнения (пульпит, периодонтит). Кариес Это патологический процесс, развивающийся после прорезывания зубов, при котором происходят деминерализация и размягчение твердых тканей зубов с последующим образованием дефекта в виде полости. Этиология. Общепризнанным механизмом возникновения кариеса является прогрессирующая деминерализация твердых тканей зубов под действием органических кислот, образование которых связано с деятельностью микроорганизмов. В возникновении кариозного процесса принимают участие множество этиологических факторов. Основными из них являются: - микрофлора полости рта (Str.mutans, Str.sanquis, Str.Salivarius) как кариесогенный фактор; - характер и режим питания (прием легкоусвояемых углеводов); - содержание фтора в питьевой воде, как фактор формирования резистентных органов; - количество и качество слюноотделения, как фактор самоочищения полости рта; - общее состояние организма; - экстремальные воздействия на организм. Эти факторы были названы кариесогенными и разделяются на общие и местные. Общие факторы: Неполноценная диета и питьевая вода. Соматические заболевания, сдвиги в функциональном состоянии органов и систем в период формирования и созревания тканей зуба. Экстремальные воздействия на организм. Наследственность, обуславливающая полноценность структуры и химический состав тканей зуба. Неблагоприятный генетический код. Местные факторы: Зубная бляшка и зубной налет, изобилующие микроорганизмами. Нарушение состава и свойств ротовой жидкости, являющейся индикатором состояния организма в целом. Липкие углеводистые пищевые остатки в полости рта. Резистентность зубных тканей, обусловленная полноценной структурой и химическим составом твердых тканей зуба. Отклонения в биохимическом составе твердых тканей зуба. Состояние пульпы зуба. Состояние зубочелюстной системы в период закладки, развития и прорезывания постоянных зубов. Известно, что в молодом возрасте интенсивность поражения зубов кариесом более высокая, чем в пожилом. Связанно это с недостаточной минерализацией эмали зубов сразу после его прорезывания. Быстрое созревание эмали зубов происходит в области режущих краев и бугров в течение 4-6 месяцев после их прорезывания. Особенно оно интенсивно в первые дни и недели после прорезывания зуба. Полное созревание эмали в области фиссур премоляров и моляров колеблется в сроки до 2 лет. Полноценная минерализация обуславливает большую устойчивость эмали зубов к воздействию кислот и, наоборот, недостаточная минерализация создает условия для быстрой деминерализации и возникновению кариозного процесса. Огромная роль в формировании эмали отводится ротовой жидкости. В норме процессы ре- и деминерализации находятся в состоянии динамического равновесия, однако при наличии кариесогенных факторов наблюдается смещение равновесия. Состояние пониженной резистентности зубных тканей кариесогенным воздействиям в результате нарушения неспецифической резистентности организма по причине перенесенных и имеющихся соматических заболеваний, по определению проф. В.К.Леонтьева, есть кариесогенная ситуация. Кариесогенная ситуация создается тогда, когда любой кариесогенный фактор или группа их, действуя на зуб, делают его восприимчивым к воздействию кислот. Конечно, пусковым механизмом является микрофлора полости рта при обязательном наличии углеводов в контакте этих двух факторов с тканями зуба. Клинически в полости рта кариесогенная ситуация проявляется следующими симптомами: А) плохое состояние полости рта; Б) обильней зубной налет и зубной камень; В) скученность зубов и аномалии прикуса; Г) кровоточивость десен. Восприимчивости зубов к кариесу способствуют: - неполноценное созревание эмали; - диета с дефицитом белков, макро- и микроэлементов, избыток углеводов; - вода с недостаточным содержанием фтора; - отсутствие пелликулы; - состав ротовой жидкости, ее концентрация, вязкость, количество и скорость истечения; - биохимический состав твердых тканей зуба, который определяет течение кариеса, так как плотная структура при минимальных пространствах кристаллической решетки замедляет течение кариеса и наоборот; - состояние сосудисто-нервного пучка; - функциональное состояние органов и систем организма в период формирования и созревания тканей зуба. Не все участки зуба в одинаковой степени поражаются кариесом. Выделяют кариес восприимчивые зоны зуба: фиссуры, контактные поверхности и пришеечная область зуба и иммунные зоны: экватор зуба, бугры и режущие поверхности зубов. Фиссуры представляют собой складки эмали между жевательными буграми. Они могут быть более или менее глубокими. В зависимости от этого различают «открытые, и «закрытые» фиссуры. Крайним вариантом закрытой фиссуры является колбообразная (рис.).  В «закрытых» и особенно в колбообразных фиссурах создаются благоприятные условия для образования и существования микробной бляшки. Именно эти участки зубов являются «излюбленными» местами развития кариозного поражения. Тесные межзубные промежутки затрудняют очищение контактных (апроксимальных) поверхностей зубов. Без проведения целенаправленных профилактических мероприятий этот фактор приводит к высокой поражаемости контактных поверхностей кариесом, особенно у взрослых пациентов (в возрасте 20-40 лет). В то же время, у лиц с выраженными межзубными промежутками – тремами и диастемами - кариозные поражения апроксимальных (боковых) поверхностей зубов отмечаются крайне редко. Патогенез. Теории происхождения кариеса зубов: Химико-паразитарная теория Миллера. Разрушение зубов проходит 2 стадии: 1)деминерализация твердых тканей зуба; 2)микробное разрушение. 2. Физико-химическая теория Энтина. Зубные ткани являются полупроницаемой средой. В норме происходит центробежное перемещение осмотических токов (из пульпы к дентину и эмали). Под воздействием определенных факторов это направление меняется на центростремительное. Это способствует задержке на поверхности зуба микроорганизмов и проникновению их вглубь эмали, что приводит к её разрушению. Современная концепция кариеса зубов. Возникновение начального кариозного поражения эмали можно представить следующим образом. Вследствие частого употребления углеводов и недостаточного ухода за полостью рта кариесогенные микроорганизмы плотно фиксируются на пелликуле, образуя зубной налет. Дальнейшее поступление углеводов, которые являются субстратом для жизнедеятельности микроорганизмов, приводит к локальному изменению pH на поверхности эмали зуба за счет выработки микробами различных кислот (в первую очередь молочной кислоты). При длительном поддержании критического уровня водородных ионов (pH= 4,5 – 5,0) происходит растворение апатитов поверхности в наименее устойчивых участках эмали, что приводит к проникновению кислот в подповерхностные слои эмали и её деминерализации. Менее выраженные изменения поверхностного слоя эмали, чем глубоких слоёв, обусловлены его структурными особенностями (наличие большего количества фторапатитов), а также постоянно происходящими процессами реминерализации за счёт постоянного поступления минеральных компонентов из ротовой жидкости. Продолжающееся образование органических кислот на поверхности эмали приводит к деминерализации и постепенному увеличению микропространств между кристаллами эмалевых призм. В результате этого создаются условия для проникновения микроорганизмов в образовавшиеся микродефекты, в итоге источник кислотообразования переносится внутрь самой эмали. Длительное существование очага деминерализации приводит к растворению поверхностного, более устойчивого слоя эмали. Классификация кариеса: По глубине поражения: а) кариес в стадии пятна; б) поверхностный (в пределах эмали); в) средний (до середины толщины дентина); г) глубокий (глубже середины толщины дентина). 2. По локализации (по Блэку): - 1класс – жевательные поверхности моляров и премоляров, слепые ямки резцов и клыков; - 2класс – контактные поверхности моляров и премоляров; - 3класс – контактные поверхности резцов и клыков без поражения режущего края; - 4класс - контактные поверхности резцов и клыков с поражением режущего края; - 5класс – пришеечная область любых зубов. 3. По течению: а) острый; б) хронический. 4. По возникновению: а) первичный (впервые возникший, ранее не леченый кариес); б) рецидивирующий (вновь возникший кариес вокруг ранее поставленной пломбы). Острый кариозный процесс характеризуется быстрым течением, отсутствием жалоб. Кариозная полость при этом имеет небольшие входные ворота в эмали, подрытые, нависающие стенки. Размеры кариозной полости в глубине эмали и дентина значительно больше входного отверстия. Дно такой полости выстлано большим количеством светлого, размягченного дентина. При хроническом процессе кариеса жалобы более выражены, чем при остром и зависят от глубины поражения: при среднем кариесе – от сладкого, при глубоком – от холодного. Входное отверстие имеет значительные размеры, полость имеет ящикообразную форму, или незначительно расширяется в глубине. На дне – небольшое количество плотного, пигментированного дентина. Клиническая картина. 1. Кариес в стадии пятна. Жалоб нет, либо жалобы на эстетический дефект. Объективно выявляется белое (меловидное) или пигментированное пятно на поверхности эмали. Целостность наружной эмалевой пластинки не нарушена, поэтому зонд не задерживается в очаге поражения. В отличие от некариозных поражений, окрашивается 3% раствором метиленового синего и раствором йода, т.к. представляет собой очаг деминерализации в эмали с повышенной проницаемостью. Белое кариозное пятно является острой формой течения кариозного процесса, оно в течение нескольких месяцев превращается в кариозную полость. Пигментированные пятна представляют собой хроническое течение и могут годами существовать без динамики. Зондирование, реакция на холод, перкуссия зуба безболезненны. Лечение. В отношении меловидных пятен применяют реминерализующую терапию. Сначала деминерализованную эмаль насыщают ионами кальция (аппликации или электрофорез 10% раствора глюконата кальция, 2-10% раствора фосфата кальция), а затем укрепляют её ионами фтора (2-4% раствор фторида натрия, фторлака и др.). За пигментированными пятнами проводят динамическое наблюдение. 2.Поверхностный кариес. Жалоб нет, либо жалобы на эстетический дефект. Объективно выявляется кариозная полость, располагающаяся в пределах эмали. Дно и стенки полости при зондировании шероховатые, неровные. Область поражения окрашивается 3% раствором метиленового синего. Зондирование, реакция на холод, перкуссия зуба безболезненны. Лечение. Препарирование кариозной полости до здоровых тканей, медобработка, высушивание и наложение пломбы. При незначительной глубине кариозной полости возможно сошлифовывание пораженных тканей с последующим проведением реминерализующей терапии. 3.Средний кариес. Жалобы зависят от течения процесса. При хроническом кариесе больные жалуются на боли от сладкого, реже – от других химических раздражителей (соленого, кислого), при остром кариесе жалоб нет, либо они минимально выражены. Объективно при остром течении выявляется характерный вид полости: небольшие входные ворота в эмали, на эмалево-дентинной границе полость значительно расширяется, на дне полости большое количество светлого, размягченного дентина. При хроническом течении размеры полости равны входному отверстию, размягченного дентина мало, но он пигментирован. Основной признак среднего кариеса, отличающий его от глубокого – болезненность при зондировании по эмалево-дентинной границе и отсутствие болезненности при зондировании дна кариозной полости. Реакция на холод, перкуссия безболезненны. Лечение. Препарирование кариозной полости до светлого, непигментированного дентина, медобработка, высушивание, наложение изолирующей (базовой) прокладки для предотвращения токсического действия пломбировочного материала на пульпу зуба, наложение постоянной пломбы. 4.Глубокий кариес. Жалобы на боли от холодного, проходящие после устранения раздражителя. Объективно: вид полости зависит от течения процесса (острый, хронический) и аналогичен таковому при среднем кариесе. Основной признак – болезненность при зондировании по всей поверхности дна кариозной полости (при пульпитах – в одной точке дна полости). Реакция на холодное болезненная, быстропроходящая. Перкуссия зуба безболезненная. Лечение. Препарируют кариозную полость до светлого, непигментированного дентина (допускается оставлять на дне полости точечные участки пигментированного, но, обязательно, плотного дентина). Мед.обработку проводят неагрессивными антисептиками во избежание ожога пульпы, полость высушивают, накладывают лечебную прокладку с гидроокисью кальция для стимуляции отложения заместительного дентина (точечно или на все дно тонким слоем), базовую прокладку, а затем постоянную пломбу. Возможно лечение глубокого кариеса в два посещения. На первом приеме проводят препарирование, медикаментозную обработку, и накладывают на дно полости лекарственные средства (противовоспалительные и антибактериальные) на 2-3 дня. Во второе посещение накладывают лечебную (с гидроокисью кальция), базовую прокладки и постоянную пломбу. Возможно наложение временной пломбы и отсроченное постоянное пломбирование через несколько месяцев (если был высокий риск осложнения процесса и перехода его на пульпу зуба). Профилактика кариеса. Здоровый образ жизни Рациональное питание, с высоким содержанием белка Тщательная гигиена полости рта Систематическое посещение стоматолога не реже двух раз в год с целью профилактического осмотра и своевременной санации Регулярное проведение профессиональной гигиены полости рта Герметизация фиссур Стоматологи разработали правило «3 нельзя». Актуальность их обусловлена большим количеством потребления большинством людей сахаросодержащей пищи, создающей, в результате, метаболизма кислую среду в полости рта. Правила потребления углеводов: - нельзя употреблять между регулярными приемами пищи (завтрак, обед и ужин) сахаросодержащие продукты; - нельзя есть сладкое на ночь; - нельзя, чтобы сладкое было последним блюдом при приеме пищи. Состав и назначение зубных паст Зубная паста –специальная лекарственная форма, предназначенная для гигиены, профилактики и лечения заболеваний органов полости рта. С помощью зубной пасты обеспечивается эффективное очищение полости рта и лечебно-профилактическое воздействие на её органы путём использования абразивных, антимикробных, поверхностно-активных, консервирующих и других веществ. Согласно ГОСТа 7983-82 зубные пасты подразделяются на: гигиенические и лечебно-провилактические. Гигиенические пасты предназначены только для гигиены полости рта и не имеют в своём составе лечебных или профилактических добавок. Гигиенические пасты сейчас практически не производятся и они редко встречаются в продаже. К таким пастам относятся пасты АО «Эффект» (г. Харьков) – это «Мятная», «Детская», «Ягодка». Лечебно-профилактические пасты имеют в своём составе различные биологические добавки. Предназначенные для ежедневного ухода за ротовой полостью, а также для профилактики кариеса, заболеваний слизистой оболочки полости рта, пародонта. Лечебно-профилактические пасты деляться на пять групп: противокариозные зубные пасты пасты с активными биодавками пасты, содержащие ферменты солевые пасты с растительными добавками. В состав любой пасты помимо основных компонентов входят абразивные, связующие, увлажняющие, пенообразующие, придающие вкус и аромат вещества. Если говорить о составе зубных паст, то можно выделить следующие компоненты: Противокариозные. Самая распространённая группа. Большинство зубных паст содержат фториды в растворённом виде. Фториды подавляют обмен веществ у бактерий, содержащихся в зубном налёте, а значит и их способность к образованию кислот, оказывающих разрушающее действие на на зубную эмаль. Кроме того, фториды минерализуют твёрдую ткань зубов, тем самым повышая их резистентность к кариесу, усиливая стойкость эмали к воздействию кислот. В пастах, представленных на рынке, декларируемое содержание фторида составляют 0,8-0,9%. При их концентрации до 1500 мг/кг зубной пасты они считаются безвредными. Наиболее действенным соединением признан аминфторид. Он лучше закрепляется на зубах и эффективнее фторофосфата натрия и фторида натрия сдерживает образование кислот, содержащихся в зубном налёте. Особенно эффективно действие фторидов при сравнительно низком кислотном показателе (рН) зубных паст. Широко применяются ионы Са и Р, также способствующие укреплению эмали.. Кроме того, в противокариозные пасты часто добавляют биологические вещества: водорастворимые витамины, экстракты трав, лечебные масла, что помогает снимать воспалительные процессы, т.е. такие пасты действуют комплексно на ротовую полость. Биодобавки. Обладают, в основном, противовоспатительным действием и используются при профилактике и лечении пародонта. Как правило, это: витамины настои и экстракты лекарственных трав ферменты микроэлементы минеральные соли. Большинство из этих компонентов выполняет регенирирующую и метаболическую функцию. Вещества, препятствующие образованию зубного камня. Эти вещества могут лишь замедлить процесс образования зубного камня, но не полностью его остановить. Чаще всего это пирофосфаты и соединения цинка. Пенообразующие вещества- тензиды (поверхностно активные вещества). Используются в качестве очищающих и дезинфицирующих агентов. Необходимы для обеспечения равномерного распределения пасты в трудно доступных местах полости рта, а также для дополнительного удаления налёта с зубов. Безвредная их концентрация в зубной пасте 1-2%. Абразивные вещества. (до 40% объёма зубной пасты)Чистят и «полируют» поверхность зуба, способствуют снятию налёта с эмали. Главным образом, это химически осаждённый мел (карбонат кальция). Однако, его действие небезопастно для людей с чувствительной эмалью зубов или с оголёнными шейками зубов, поэтому в большинстве современных паст используется «мягкий» абразив – производные кремния, гидроокись алюминия, отличающиеся высокой «полирующей» способностью и щадящим действием на зубную эмаль. Связующие вещества (загустители). Используются для получения однородной пастообразной консистенции зубной пасты. Готовятся на водоглицериновых растворах связующих веществ. Это могут быть продукты натурального происхождения, вырабатываемые, например, из морских водорослей, а также синтетические продукты, например – производные целлюлозы. Увлажняющие вещества. Обеспечивают влагоудерживающий эффект. Их также используют для получения пластичной массы зубной пасты и одновременно они способствуют сохрвнению влаги в пасте при её хранении, увеличивают стабильность пены, улучшают вкусовые качества – многоатомные спирты(глицерин, полиетиленгликоль). Консерванты и антисептики. Используют для предотвращения появленияи роста различных микроорганизмов при длительном употреблении хранении зубных паст. В основном это соли бензойной кислоты. Подслащивающие вещества. Применяются для повышения вкусовых качеств зубной пасты. В основном это сахарин и его производные. Ароматические вещества. Используются для улучшения вкусовых качеств зубной пасты, определяют приятный аромат. Наиболее распространены отдушки мяты, эвкалипта, корицы, оказывающие освежающее действие. Пульпит Это воспалительный процесс в мягких тканях зуба (пульпе). Этиология. Причиной пульпита чаще всего является распространение воспалительного процесса из кариозной полости на пульпу зуба (осложнение кариеса), но возможно проникновение инфекции и через связку зуба – ретроградный пульпит (например, при пародонтите, осложненном периодонтитом). Существует также травматический пульпит, когда в пульпе возникает асептическое воспаление вследствие острой травмы зуба. Медикаментозный пульпит связан с проникновением в полость зуба агрессивных веществ, способных вызвать ожег пульпы и её воспаление (например, при несоблюдении методики лечения глубокого кариеса). Классификация пульпита: Острый пульпит: а) очаговый; б) диффузный. 2. Хронический пульпит: а) фиброзный; б) гангренозный; в) гипертрофический. 3. Обострение хронического пульпита. Клиническая картина. Острый очаговый пульпит. Жалобы на интенсивные, приступообразные боли, возникающие от всех видов раздражителей и самопроизвольно. Характерны ночные боли. Боли непродолжительны (10-30 минут), их сменяют длительные без болевые – «светлые» - промежутки (длятся несколько часов). Больной, как правило, точно указывает причинный зуб, т.е. боли не иррадиируют. Объективно: глубокая кариозная полость, заполненная рыхлым дентином. После удаления размягченного дентина дно и стенки кариозной полости светлые, плотные (но возможно вскрытие полости зуба во время некрэктомии), при зондировании дна полости определяется резкая болезненность в одной точке (в проекции воспаленного рога пульпы). Реакция на холодное болезненная, длительная (не проходит после устранения раздражителя). Перкуссия безболезненная. Острый диффузный пульпит. Длительность болей возрастает до нескольких часов, «светлые» промежутки сокращаются до нескольких минут. Характерна иррадиация болей по ходу ветвей лицевого нерва, поэтому больные не могут точно указать причинный зуб. Объективно выявляется глубокая кариозная полость, зондирование которой резко болезненное по всему дну. Реакция на холодное болезненная, длительная. Сравнительная перкуссия слабо болезненная или безболезненная. 3. Хронический фиброзный пульпит. Жалобы могут отсутствовать или больной жалуется на периодически возникающие боли от механических и температурных раздражителей, чаще всего от холодного. В отличии от глубокого кариеса боли длительно (5-10 минут) не исчезают после устранения раздражителя. Объективно: глубокая кариозная полость, заполненная размягченным, пигментированным дентином, после удаления которого обнаруживается вскрытая в одной точке полость зуба. Пульпа кровоточит, при зондировании резко болезненна. Перкуссия зуба безболезненная. 4. Хронический гангренозный пульпит. Больные жалуются на периодически возникающие длительные боли от горячего. Зуб значительно разрушен, полость зуба вскрыта, пульпа грязно-серого или черного цвета, зондирование коронковой пульпы безболезненное, а в устье или в глубине корневых каналов определяется болезненность. Реакция на холодное обычно безболезненная, на горячее – болезненная. Перкуссия зуба безболезненная. 5. Хронический гипертрофический пульпит. Самопроизвольные боли отсутствуют. Характерны боли и кровоточивость из полости при жевании. Коронка зуба разрушена, из кариозной полости выбухают разрастания грануляционной ткани (гипертрофированной пульпы), болезненные и кровоточащие при зондировании. Обострение хронического пульпита. Клиническая картина напоминает острый пульпит. Диагноз устанавливают на основании анамнеза (зуб ранее болел от термических раздражителей, боли длительно не исчезали) и объективного обследования (глубокая кариозная полость, полость зуба вскрыта, пульпа кровоточит, зондирование вскрытого рога резко болезненное, перкуссия слабоболезненна). Методы лечения пульпитов. Основные термины: Девитальные методы – с предварительной девитализацией (умерщвлением) пульпы. Витальные методы – удаление живой пульпы под анестезией. Ампутация – удаление только коронковой пульпы, с сохранением корневой. Экстирпация – удаление полностью всей пульпы. Биологический метод. Заключается в сохранении пульпы. Проводят препарирование кариозной полости, удаляют размягченные и инфицированные ткани. На дно накладывают лекарственные средства, содержащие антибиотики, глюкокортикоиды и др. на срок от 6 до 24 часов. Затем на вскрытый рог (или в его проекции) накладывают лечебную прокладку с гидроокисью кальция, базовую прокладку, временную пломбу. За зубом проводят динамическое наблюдение, и при отсутствии осложнений производят замену временной пломбы на постоянную. Этот метод теоретически наиболее предпочтителен, т.к. позволяет сохранить жизнеспособность всей пульпы, но дает наибольшее количество осложнений, поэтому он редко применяется на практике. Девитальная экстирпация. Заключается в предварительной девитализации пульпы, для чего используются пасты, содержащие мышьяк или парафармальдегид. В первое посещение частично препарируют и вскрывают полость зуба (если она не вскрытая). На вскрытую точку накладывают девитализирующую пасту, затем тампон с камфорофенолом и анестезином (для обезболивающего действия) под временную пломбу (мышьяк накладывают на 24 часа - для однокорневых зубов, и на 48 часов – для многокорневых). В следующее посещение удаляют временную пломбу, окончательно препарируют кариозную полость, раскрывают полость зуба, проводят ампутацию (удаление коронковой пульпы), экстирпацию (удаление корневой пульпы), механическую и медикаментозную обработку корневых каналов, их высушивание. Пломбируют корневые каналы (обязателен рентгенологический контроль!) (см. рис.), накладывают постоянную пломбу.   Некачественное пломбирование Рациональное пломбирование Девитальная ампутация. Применяется у детей при лечении временных зубов (т.к. экстирпация корневой пульпы у детей грозит повреждением зачатка постоянного зуба). В первое посещение накладывают девитализирующую пасту. Во второе посещение проводят ампутацию коронковой пульпы, а корневую пропитывают резорцин-формалиновой (Р-Ф) смесью для её мумифицирования. В третье посещение каналы дополнительно нагнетают Р-Ф смесь, а устья корневых каналов пломбируют Р-Ф пастой и накладывают постоянную пломбу. Витальная экстирпация. Заключается в удалении всей пульпы в одно посещение под анестезией с последующим пломбированием корневых каналов и наложением постоянной пломбы. Это наиболее предпочтительный метод лечения, т.к. позволяет провести лечение в одно посещение, отсутствует вредное действие мышьяка, исключается возможность мышьяковистого периодонтита (при удлинении времени воздействия мышьяка на пульпу) и некроза слизистой (при попадании его на десну). Это лечение дает наименьший процент осложнений. Витальная ампутация. Считается разновидностью биологического метода. Применяется, как правило, при лечении постоянных зубов с несформированной верхушкой, при лечении острого очагового пульпита. Заключается в удалении коронковой пульпы и сохранении жизнедеятельности корневой. Для этого под анестезией проводят ампутацию, на расширенные устья корневых каналов накладывают лечебную прокладку, ставят постоянную пломбу. Периодонтит Это воспаление связочного аппарата зуба (периодонта). Этиология. Периодонтит, как правило, возникает вследствие распространения воспалительного процесса из пульпы зуба, но возможен и ретроградный путь заражения (из пародонта). Существует также травматический периодонтит, когда в периодонте возникает асептическое воспаление вследствие острой (удар по зубу, травмирование периодонта острыми инструментами или избытком пломбировочного материала при лечении пульпита) или хронической (завышение прикуса пломбой или протезом) травмы. Медикаментозный периодонтит (в том числе мышьяковистый) связан с проникновением в периодонт агрессивных веществ, способных вызвать воспаление. Классификация периодонтита: Острый периодонтит. а) серозный; б) гнойный. 2. Хронический периодонтит. а) фиброзный; б) гранулематозный; в) гранулирующий. 3. Обострение хронического периодонтита. Клиническая картина. Острый серозный периодонтит. Жалобы на самопроизвольные, постоянные, ноющие боли средней интенсивности в области пораженного зуба, как правило, не иррадиируют, усиливаются при жевании. Может страдать общее состояние (появляется субфебрильная температура, недомогание, слабость). В крови изменений, как правило, нет или они незначительные. Из анамнеза можно выяснить, что зуб ранее болел от термических раздражителей. Объективно определяется глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином и остатками пломбы (если зуб ранее был лечен), при зондировании безболезненная, на холод не реагирует. Перкуссия зуба болезненная. Возможен отек и гиперемия десны в области пораженного зуба. На рентгенограмме изменений нет. Острый гнойный периодонтит. Боли постоянные, очень интенсивные, пульсирующие, резко усиливаются не только при накусывании, но и при дотрагивании до зуба. Боли иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва. Пациенту кажется, что больной зуб длиннее остальных (симптом «выросшего зуба»). Общее состояние значительно ухудшается, меняется картина крови (лейкоцитоз, повышение СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево). При внешнем осмотре можно наблюдать асимметрию лица за счет коллатерального отека мягких тканей (кожа над отеком в цвете не изменена, безболезненна при пальпации). В полости рта – та же картина, что и при остром серозном периодонтите (переходная складка практически всегда реагирует отеком и гиперемией, возможна болезненность при её пальпации). Дотрагивание до зуба болезненно. На рентгенограмме определяется размытость контуров кортикальной пластинки альвеолы. Хронические периодонтиты. Выделяют недеструктивную (фиброзный) и деструктивные (гранулематозный и гранулирующий) периодонтиты. Все формы хронических периодонтитов имеют сходную клиническую картину и дифференцируют их обычно с помощью рентгенологического исследования. Жалоб может не быть или больной жалуется на периодические боли при накусывании на зуб. Общее состояние не страдает. Внешний осмотр без особенностей. В полости рта коронка зуба частично (или полностью) разрушена (глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба), пульпа грязно-серого цвета, безболезненная при зондировании, не кровоточит. Сравнительная перкуссия болезненная. Слизистая десны и переходной складки в области пораженного зуба не изменена или может быть слегка отечна. При деструктивных формах периодонтита (при значительном разрушении костной ткани) можно выявить следующие симптомы: - симптом пастозности (Кране) – при надавливании штопфером на слизистую в области корня больного зуба остается ямка; - симптом вазопореза (Лукомского) – проводится так же, как и симптом Кране, но на дне ямки определяется гиперемия; - симптом крепитации – хруст при пальпации альвеолярного отростка в области корня пораженного зуба; - симптом «отраженного удара» - если во время пальпации альвеолярного отростка в проекции корня зуба наносить легкие горизонтальные удары по коронке зуба, можно почувствовать отраженный удар. Рентгенологическая картина различных форм хронического периодонтита не одинакова: При хроническом фиброзном периодонтите на рентгенограмме определяется расширение периодонтальной щели в области верхушки зуба без нарушения целостности кортикальной пластинки альвеолы. При хроническом гранулематозном периодонтите определяется очаг просветления в области верхушки пораженного зуба, округлой формы, с четкими контурами, размер его может быть различным (в зависимости от размера очага выделяют гранулёмы, кистогранулёмы и кисты). При хроническом гранулирующем периодонтите – очаг просветления с нечеткими контурами, неправильной формы (в виде «языков пламени»).

Лечение. Острый серозный периодонтит. Лечение включает в себя купирование воспалительного процесса, качественную механическую и медикаментозную обработку корневого канала. Для этого препарируют кариозную полость, раскрывают полость зуба, проводят ампутацию и экстирпацию распада коронковой и корневой пульпы (дробно, под прикрытием антисептика, чтобы не протолкнуть инфицированные массы в периодонт). Затем проводят механическую и медикаментозную обработку корневых каналов, их высушивание. Пломбируют корневые каналы до верхушки (обязателен рентгенологический контроль!), накладывают постоянную пломбу. Больному назначают противовоспалительную, а при необходимости, и антибактериальную терапию, физиотерапевтические процедуры (УВЧ в низко тепловой дозе, лазер и др.). Острый гнойный и обострение хронического периодонтита. Основной задачей врача при лечении такой формы периодонтита является создание хорошего оттока гнойному экссудату и купирование воспалительного процесса в тканях периодонта. С этой целью в первое посещение проводят препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, дробное удаление распада пульпы. При механической обработке корневого канала очень важно расширить апикальное отверстие для свободного оттока экссудата из периодонта в полость рта. Затем каналы промывают антисептиками и оставляют открытыми. Больному назначают противовоспалительную, антибактериальную терапию и ротовые ванночки с гипертоническим раствором (10% р-р хлорида натрия). На следующий прием больной приходит после купирования воспалительных явлений, когда накусывание на зуб становится безболезненным. Корневые каналы вновь обрабатывают, оставляют в них турунды с антисептиком и закрывают зуб временной пломбой (проверка на герметизм). Если герметично закрытый зуб не дает обострения, то в следующее посещение его пломбируют по общей схеме. Хронический периодонтит. Лечение хронических периодонтитов практически не отличается от лечения хронического фиброзного пульпита, однако требует дробного, под прикрытием антисептика удаления распада пульпы и более тщательной механической и медикаментозной обработки корневого канала. Кроме того, по определенным показаниям осуществляют хирургические методы лечения деструктивных форм хронического периодонтита. Хирургические методы лечения хронического периодонтита. Цистотомия, цистэктомия – операции частичного и полного удаления радикулярных кист челюстей. Резекция верхушки корня – отсечение недопломбированной апикальной части корня зуба, явившегося причиной радикулярной кисты челюсти. Ампутация – отсечение корня, явившегося источником деструктивного процесса в периапикальных тканях многокорневых зубов. Гемисекция – отсепаровка и удаление части зуба (вместе с пораженным корнем) и сохранение интактных корней с частью коронки зуба. Коронорадикулярная сепарация – рассечение многокорневого зуба на две половины в области фуркации с последующим покрытием образовавшихся культей ортопедическими коронками (метод возможен при локализации очага деструкции костной ткани в области фуркации и отсутствии изменений в области верхушек зубов). 1 2 |