|

|

Биология_лекции. Тема Сущность и субстрат жизни. Свойства живого. Уровни организации живой материи. Типы клеточной организации

ТЕМА 5. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.

План

Микроэволюция - эволюция на уровне вида (на внутривидовом уровне).

В рамках учения о микроэволюции различают:

элементарную эволюционную единицу

элементарное эволюционное явление

элементарный эволюционный материал

элементарные факторы эволюции.

Вид — это совокупность географически и экологически близких популяций, особи которых способны в природных условиях скрещиваться между собой и обладают общими морфофизиологическими признаками, и биологически изолированных от популяций других видов.

Критерии вида позволяют отличать один вид от другого.

Критерии вида.

Название критерия

|

Признаки особей по критерию

|

Исключение

|

Морфологический

|

Сходство внешнего и внутреннего строения организмов.

|

Виды-двойники, половой диморфизм, полиморфизм.

|

Физиологический

|

Сходство всех процессов жизнедеятельности и возможность получения плодовитого потомства при скрещивании.

|

У разных видов сходство процессов жизнедеятельности. Наличие межвидовых гибридов.

|

Эколого-географический

Экологический

|

Сходство по способам питания, местам обитания, наборам факторов внешней среды, необходимых для существования.

|

Экологические ниши разных видов перекрываются.

|

Географический

|

Занимают определённый ареал.

|

Космополиты. Совпадение ареалов разных видов.

|

Биохимический

|

Сходство по биохимическим параметрам – состав и структура белков, нуклеиновых кислот.

|

Есть очень близкие по биохимическому составу виды.

|

Цитогенетический

Цитологический

|

Особи одного вида скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство (основан на сходстве числа хромосом, их формы и строения).

|

Хромосомный полиморфизм в пределах вида; у многих разных видов число хромосом одинаково.

|

Генетический

|

Генетическая изоляция видов. Наличие постпопуляционных механизмов изоляции. Важнейшие из них — это гибель мужских гамет (генетическая несовместимость), гибель зигот, нежизнеспособность гибридов, их стерильность, наконец, невозможность найти полового партнера и дать жизнеспособное плодовитое потомство

|

Собака и волк, тополь и ива, канарейка и зяблик дают плодовитое потомство. (Наличие межвидовых гибридов)

|

Этологический

|

Сходство в поведении. Особенно в брачный период (ритуалы ухаживания, брачные песни и т. д.).

|

Существуют виды с близким поведением.

|

8. Исторический

|

Общность предков, единая история возникновения и развития вида.

|

|

Элементарной единицей эволюции является популяция.

Популяция (от фр. population) — совокупность особей одного вида, длительно (в течение многих поколений) населяющих определенную территорию, свободно скрещивающихся между собой и отделенных от других популяций этого же вида давлением изоляции.

В составе вида может быть одна или несколько (много) популяций.

Популяция - элементарная эволюционная единица, характеризующаяся экологическим, морфофизиологическим и генетическим единством.

Экологические показатели популяции

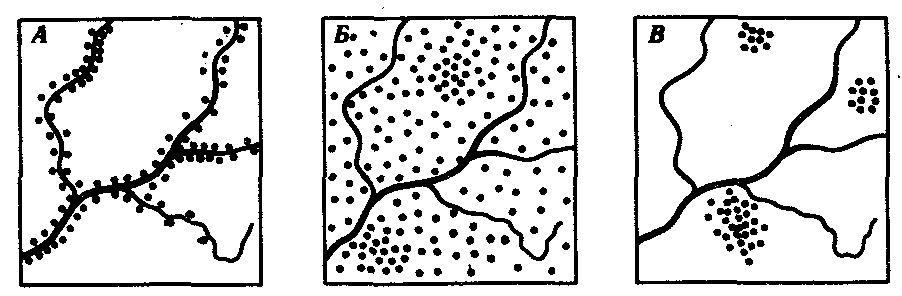

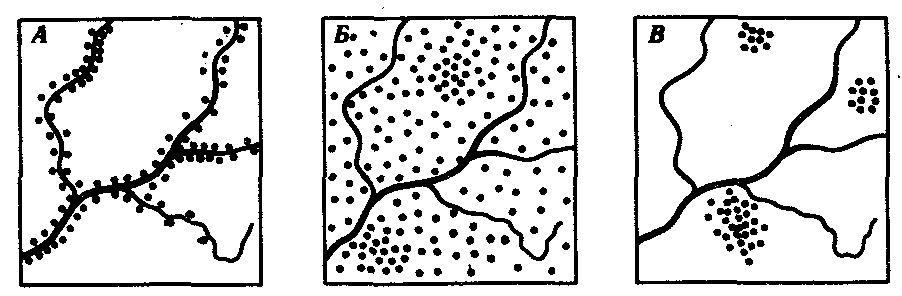

Неравномерное расселение особей по ареалу вида

ленточный тип пятнистый тип островной тип

Существуют минимальные значения численности, при которых популяция способна поддерживать себя во времени. Сокращение численности ниже этого минимума приводит к вымиранию популяции.

Величина популяции постоянно колеблется, что зависит от изменений экологической ситуации.

Пример: осенью благоприятного по кормовым условиям года популяция диких кроликов на одном из островов у юго-западного побережья Англии состояла из 10 000 особей. После холодной малокормной зимы число особей снизилось до 100.

У разных видов варьирует в зависимости от продолжительности жизни, интенсивности размножения, возраста достижения половой зрелости.

Пример:

У дельфинов белух в популяции одновременно находятся детеныши текущего года рождения, подросший молодняк прошлого года рождения, половозрелые, но, как правило, не размножающиеся животные в возрасте 2—3 лет, взрослые размножающиеся особи в возрасте 4—20 лет.

У землероек весной рождаются 1—2 приплода, вслед за чем взрослые особи вымирают, так что осенью вся популяция состоит из молодых неполовозрелых животных.

обусловлен эволюционно закрепленными механизмами формирования первичного (на момент зачатия), вторичного (на момент рождения) и третичного (во взрослом состоянии) соотношения полов.

Пример:

изменение полового состава популяции людей. На момент рождения оно составляет 106 мальчиков на 100 девочек, в возрасте 16—18 лет выравнивается, в возрасте 50 лет насчитывает 85 мужчин на 100 женщин, а в возрасте 80 лет — 50 мужчин на 100 женщин.

Генетические показатели популяции

Изменения отдельных особей не приводят к эволюционным изменениям, но являются объектом действия естественного отбора

Пул генов - совокупность всех генов во всех их аллельных формах в гаметах организмов, составляющих популяцию.

Генофонд - совокупность всех генотипов популяций.

наследственное разнообразие

Первично создается мутационным процессом. Мутации, не влияющие на фенотипы гетерозиготных организмов (рецессивные) сохраняются в генофондах популяций в скрытом от естественного отбора состоянии. Накапливаясь, они образуют резерв наследственной изменчивости. Благодаря комбинативной изменчивости этот резерв используется для создания в каждом поколении новых комбинаций аллелей. Объем такого резерва огромен.

Пример:

при скрещивании организмов, различающихся по 1000 локусов (Число локусов (генов) у человека превышает эту цифру в 30—50 раз) каждый из которых представлен десятью аллелями, количество вариантов генотипов достигает 101000, что превосходит число электронов во Вселенной.

обусловливается достаточным уровнем панмиксии.

Панмиксия (от греческого pan — всё и mixis — смешивание), свободное скрещивание разнополых особей с разными генотипами в популяции перекрёстнооплодотворяющихся организмов.

Генетическое единство проявляется также в общей генотипической изменчивости популяции при изменении условий существования, что обусловливает как выживание вида, так и образование новых видов.

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ.

Элементарные эволюционные факторы:

мутационный процесс

популяционные вол�ны

изоляция

естественный отбор

Мутационный процесс

|

мутационная изменчивость и комби�нации при скрещиваниях дают новые сочетания генов в гено�фонде

мутации — элементарный эволюционный матери�ал

мутационный процесс — постоянно действующий элементарный эволюционный фак�тор, увеличивающий генетическую гетерогенность популяции вследствие сохранения рецессивных мутаций в гетерозиготах.

Рецессивные мутации в гетерозиготном состоянии составля�ют скрытый резерв изменчивости

Большинство мутаций являются вредными

Обезвреживание мутаций происходит путем перевода их в гетерозиготное состояние в результате полового процесса

многие мутации в гетерозиготном состоянии повышают относительную жизнеспо�собность особей

|

Популяционные волны

|

колебания численности особей популяции характерны для всех живых организмов

Причины: абиотические и биотические (в т.ч. а факторы среды

Масштабы колебаний численности организмов разных видов варьируют. Для одной из зауральских популяций майских жуков отмечены изменения количества особей в 106 раз.

|

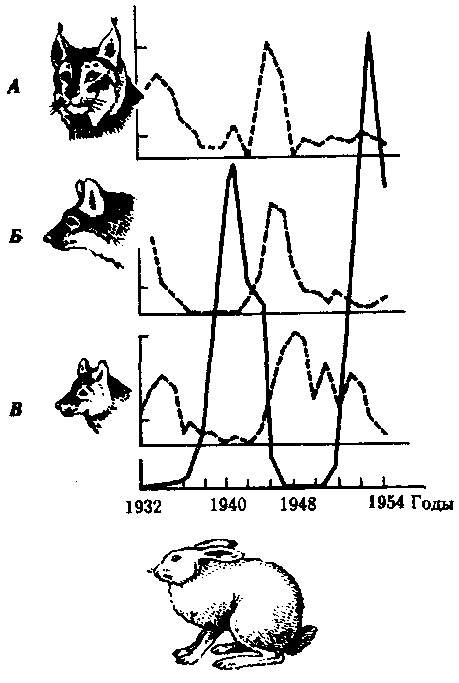

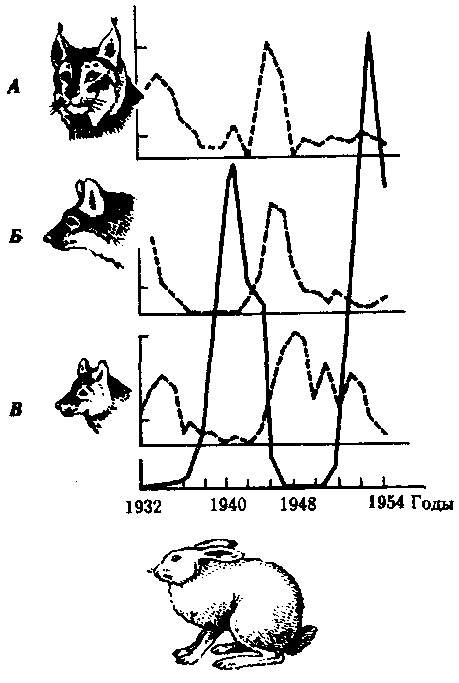

Колебания численности особей в популяциях жертвы

|

|

рысь

лисица

волк

заяц-беляк, сплошная линия

|

Классификация популяционных волн

Периодические колебания численности короткоживущих организмов характерны для большинства насекомых, однолет�них растений, большинства грибов и микроорганизмов. В ос�новном эти изменения вызваны сезонным колебанием числен�ности.

Непериодические колебания численности, зависящие от сложного сочетания разных факторов. В первую очередь они за�висят от благоприятных для данного вида (популяции) отноше�ний в пищевых цепочках: уменьшение хищников, увеличение кормовых ресурсов. Обычно такие колебания затрагивают не�сколько видов и животных, и растений в биогеоценозах, что мо�жет привести к коренным перестройкам всего биогеоценоза.

Вспышки численности видов в новых районах, где отсут�ствуют их естественные враги.

Резкие непериодические колебания численности, связан�ные с природными катастрофами (засухи или по�жары).

Влияние популяционных волн особенное заметно в популя�циях очень малой величины (обычно при численности размно�жающихся особей не более 500) -могут «подставлять» под действие есте�ственного отбора редкие мутации или устранять обычные варианты.

Рост численности организмов:

слияние ранее разобщенных популяций и объединение их генофондов

интенсификация межпопуляционные миграций особей (способствует перераспределению аллелей).

Рост количества организмов обычно сопровождается расширением занимаемой территории.

выселение за пределы ареала вида - оказываются в необычных условиях существования (действие новых факторов естественного отбора)

усиление внутривидовой борьбы за существование

Спад численности организмов:

распад крупных популяций.

В условиях массовой гибели организмов редкие мутантные аллели могут быть генофондом потеряны. При сохранении редкого аллеля его концентрация в генофонде малочисленной популяции автоматически возрастает. На спаде волны жизни часть популяций, как правило, небольших по размерам, остается за пределами обычного ареала вида. Чаще они, испытывая действие необычных условий жизни, вымирают. Реже, при благоприятном генетическом составе, такие популяции переживают период спада численности. Будучи изолированными от основной массы вида, существуя в необычной среде, они нередко являются родоначальниками новых видов

|

Изоляция

|

Изоляция- ограничение свободы скрещиваний (панмиксии) организмов

приводит к увеличению доли близкородственных скрещиваний.

Изоляция:

географическая

биологическая

генетическая

Географическая изоляция в пространственном разобщении популяций в пределах ареала вида (разделения барьерами, разделение расстоянием)

Биологическая изоляция возникает вследствие внутривидовых различий организмов и имеет несколько форм. Межпопуляционные скрещивания снижаются, но не исключают полностью.

экологическая (особенности окраски покровов или состава пищи, размножение в разные сезоны, у паразитов — использование в качестве хозяина организмов разных видов).

этологическая (поведенческая) (особенности ритуала ухаживания, окраски, запахов, «пения» самок и самцов из разных популяций)

физическая (механическая) (препятствие к скрещиванию - различия в структуре органов размножения, разница в размерах тела, у растений - приспособление к определенному виду опылителей.

Генетическая (репродуктивная) изоляция (создает более жесткие, иногда непреодолимые барьеры скрещиваниям. Заключается в несовместимости гамет, гибели зигот непосредственно после оплодотворения, стерильности или малой жизнеспособности гибридов.

Иногда разделение популяции сразу начинается с генетической изоляции. К этому приводят полиплоидия или массивные хромосомные перестройки, резко изменяющие хромосомные наборы гамет мутантов по сравнению с исходными формами.

Чаще генетическая изоляция развивается вторично вследствие углубления морфологических различий организмов из популяций, длительно разобщенных другими формами изоляции.

Изоляция усиливает генотипические различия, создаваемые мутационным процессом и генетической комбинаторикой. Возникающие благодаря изоляции внутривидовые группировки отличаются по генетическому составу и испытывают неодинаковое давление отбора.

|

Естественный отбор

|

Естественный отбор - избирательное (дифференцированное) воспроизведение генотипов (или генных комплексов)

Необходимой предпосылкой отбора является борьба за существование. Естественный отбор происходит на всех стадиях онтогенеза организмов

Пример: на дорепродуктивных стадиях индивидуального развития (в эмбриогенезе) преобладающий механизм - дифференциальная (избирательная) смертность.

Отбор генотипов происходит вторично через отбор фенотипов

Как элементарный эволюционный фактор естественный отбор действует в популяциях.

популяция - поле действия отбора

отдельные особи — объекты действия отбора

конкретные признаки — точки приложения отбора.

Отбор особенно эффективен в отношении доминантных аллелей при условии их полного фенотипического проявления

На результат отбора влияет исходная концентрация аллеля в генофонде. При низких и высоких концентрациях отбор происходит медленно.

Отбор, сохраняющий определенные фенотипы, по своему направлению является положительным; устраняющий фенотипы из популяции — отрицательным.

Формы естественного отбора:

стабилизирующий отбор сохраняет в популяции средний вариант фенотипа или признака. Выполняет консервативную роль.

При относительном постоянстве условий среды сохраня результаты предшествующих этапов эволюции.

движущий (направленный) отбор обеспечивает последовательное изменение фенотипа в определенном направлении, что проявляется в сдвиге средних значений отбираемых признаков в сторону их усиления или ослабления.

При смене условий обитания в популяции закрепляет фенотип, более соответствующий среде.

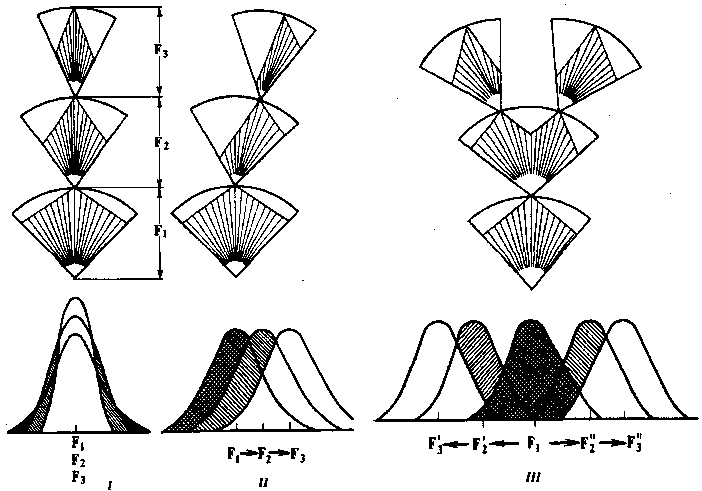

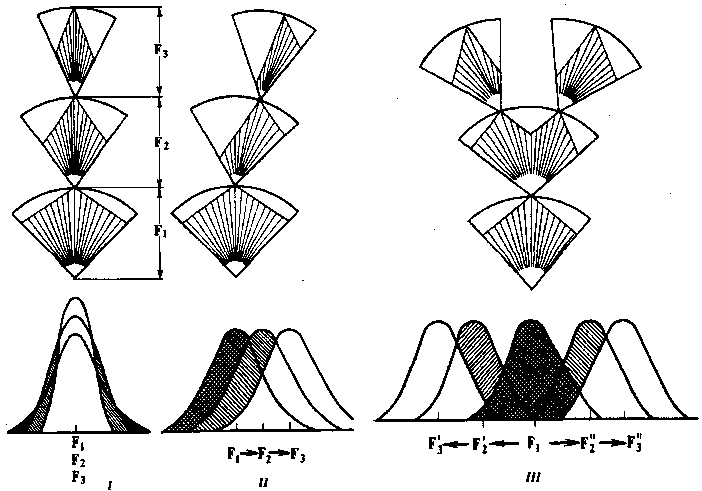

Формы естественного отбора:

I—стабилизирующая, II—движущая, III—дизруптивная;

F1—F3—последовательные поколения особей

Составляет основу искусственного отбора.

Дизруптивный (разрывающий) отбор сохраняет несколько разных фенотипов с равной приспособленностью. Действует против особей со средним или промежуточным значением признаков.

Поддерживает в популяции состояние генетического полиморфизма.

Поддерживая генотипическое разнообразие особей в ряду поколений, мутационный процесс, а также популяционные волны, комбинативная изменчивость создают для него необходимый материал.

|

Дрейф генов (генетико-автоматические) процессы - случайные, но не обусловленные действием естественного отбора колебания частот аллелей (Изменение генетической структуры популяции, вызванное случайными причинами и не ведущее к генотипическому приспособлению к среде.)

Наиболее отчетливо проявляется при резком сокращении численности популяции в результате стихийных бедствий (лесной пожар, наводнение и др.), массового распространения вредителей, развития эпизоотии и т. д.

Отмечается усилении процесса гомозиготизации, нарастающая с уменьшением численности популяции.

В популяциях ограниченного размера увеличивается частота близкородственных скрещиваний, и в результате заметных случайных колебаний частот отдельных генов происходит закрепление одних аллелей при одновременной утрате других. |

|

|

Скачать 5.67 Mb.

Скачать 5.67 Mb.