Билеты мага. Теория и практика перевода Определение понятия теория перевода

Скачать 185.91 Kb. Скачать 185.91 Kb.

|

|

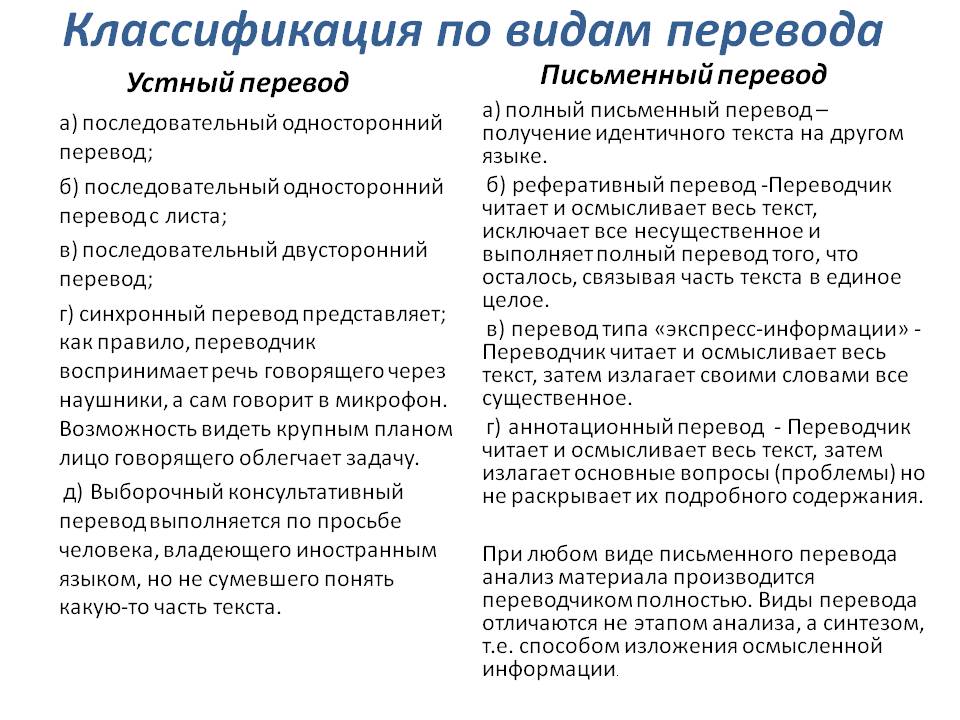

«Теория и практика перевода» 1. Определение понятия «теория перевода». Общая и частная теория перевода, специальная теория перевода, лингвистическая теория перевода. Теория перевода (переводоведение) обычно определяется как научная дисциплина, в задачу которой входит и изучение процесса перевода, и его закономерностей, раскрытие сущности, характера и регулярности межъязыковых переводческих соответствий различного уровня путем обобщения и систематизации; описание приемов и способов перевода, рассмотрение истории переводческой практики и теории, определенные роли переводов в развитии отечественной культуры. Принято считать, что у переводоведения есть несколько основных разделов. Лингвистическая теория перевода анализирует, обобщает и объясняет факты переводческого опыта, устанавливает соответствия и расхождения между языками и служит научной основой для переводческой практики. Общие выводы теории перевода могут служить основой для конкретных практических переводческих решений. В рамках лингвистической теории перевода различают такие направления, как "общая теория перевода", "частные теории перевода", "специальные теории перевода". Общая теории перевода охватывает любые виды перевода любых оригиналов с любого исходного языка на любой другой язык. Частные теории перевода изучают перевод с одного языка на другой, т.е. в рамках межъязыковой коммуникации на двух языках (напр., перевод с английского на русский, с русского на английский). Специальные теории перевода раскрывают особенности процесса перевода текстов разных типов и жанров, а также влияние условий на характер этого процесса (ср. научно-технический перевод, юридический перевод, синхронный перевод, последовательный перевод…). 2.Задачи теории перевода. Связь теории перевода и практики перевода. Прикладные аспекты лингвистической теории перевода Теория перевода ставит перед собой следующие задачи: 1) раскрыть и описать общелингвистические основы перевода, т.е. указать какие особенности языковых систем и закономерности функционирования языков лежат в основе переводческого процесса, делают этот процесс возможным и определяют его характер и границы; 2) определить перевод как объект лингвистического исследования, указать его отличие от других видов языкового посредничества; 3) разработать основы классификации видов переводческой деятельности; 4) раскрыть сущность переводческой эквивалентности как основы коммуникативной равноценности текстов оригинала и перевода; 5) разработать общие принципы и особенности построения частных и специальных теорий перевода для различных комбинаций зыков: 6) разработать общие принципы научного описания процесса перевода как действий переводчика по преобразованию текста оригинала в текст перевода; 7) раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и социолингвистических факторов; 8) определить понятие “норма перевода” и разработать принципы оценки качества перевода Теория перевода непосредственно связана с переводческой практикой. Любые теоретические концепции должны опираться на описание наблюдаемых фактов реального процесса перевода, обобщать и объяснять эти факты. Прежде чем ответить на вопрос «как надо переводить», теория перевода должна была изучить вопрос о том, «что значит переводить» Помимо теоретических разделов, лингвистика перевода включает разработку ряда прикладных аспектов, связанных с а) с методикой обучения переводу, б) с составлением и использованием всевозможных справочников и словарей, в) с методикой оценки и редактирования переводов г) с практическими вопросами, решение которых способствует успешному выполнению переводчиком своих функций. Особое место среди прикладных задач лингвистического переводоведения занимает д) разработка методов формализации переводческого процесса с целью передачи части или всех функций переводчика автоматическому устройству, т.е. осуществления машинного (автоматического) перевода. 3. Методы исследования в теории перевода. Некорректность «теории непереводимости» Будучи лингвистической дисциплиной, лингвистическая теория перевода широко использует данные и методы исследования других разделов языкознания: грамматики, лексикологии, семасиологии, стилистики, социолингвистики, психолингвистики и др. Важным методом исследования в лингвистике перевода служит сопоставительный анализ перевода, т.е. анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении с формой и содержанием оригинала. Эти тексты представляют собой объективные факты, доступные наблюдению и анализу. В процессе перевода устанавливаются определенные отношения между двумя текстами на разных языках (текстом оригинала и текстом перевода). Сопоставляя такие тексты, можно - раскрыть внутренний механизм перевода, - выявить эквивалентные единицы, а также - обнаружить изменения формы и содержания, происходящие при замене единицы оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода. При этом возможно и сравнение двух или нескольких переводов одного и того же оригинала. (?????) Теория непереводимости Перевод с одного языка на другой невозможен вследствие значительного расхождения выразительных средств разных языков. Перевод является лишь слабым и несовершенным отражением оригинала дающим о нем весьма отдаленное представление. (Но отсутствие тождества не может служить доказательством невозможности перевода. Утрата каких-то элементов переводимого текста при переводе не означает, что этот текст "непереводим": такая утрата обычно и обнаруживается, когда он переведен и перевод сопоставляется с оригиналом.) 4.Перевод как средство межъязыковой коммуникации. Понятия ИЯ и ПЯ, ИТ и ТП, источника информации, реципиента. Посреднический характер переводческой деятельности Перевод - это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. Обычно, употребляя слово «перевод», подразумевают трансляцию «с одного языка на другой», в реальности в процессе перевода происходит не просто замена слов одного языка словами другого, а столкновение различных культур, разных эпох, разных традиций и установок. Именно перевод обеспечивает межъязыковую и межкультурную коммуникации и может рассматриваться как особый вид обозначенных коммуникаций. Межъязыковая коммуникация, осуществляемая посредством перевода, в наибольшей степени воспроизводит процесс непосредственного речевого общения, при котором коммуниканты пользуются одним и тем же языком. Исходный язык (ИЯ) - язык оригинала, язык с которого делается перевод. Переводящий язык (ПЯ) - язык, на который делается перевод.( ??)) Переводческая деятельность по определению носит посреднический характер, поскольку ее цель заключается в том, чтобы сделать доступным для читателей перевода сообщение, сделанное автором оригинала на другом языке. Иными словами, благодаря переводу обеспечивается возможность общения между людьми, говорящими на разных языках, возможность межъязыковой коммуникации. 5. Виды перевода. Согласно классификации видов перевода по способу восприятия текста и презентации перевода выделяются письменная и устная форма перевода.  6. Культурологические и социологические аспекты переводоведения. 7.Понятие переводческой эквивалентности. Уровни эквивалентности В.Н.Комиссарова. Единица перевода: концепции и мнения. Эквивалентность – сохранение относительного равенства смысловой, семантической, стилистической и функциональной – коммуникативной информации. Перевод, осуществляемый на уровне, необходимом и достаточном для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм ПЯ, является переводом эквивалентным. Это определение дает Л.С. Бархударов. В.Н.Комиссаров выделил пять уровней эквивалентности: 1)Эквивалентность переводов первого типа заключается в сохранении только той части содержания оригинала, которая составляет цель коммуникации 2) Во втором типе эквивалентности общая часть содержания оригинала и перевода не только передает одинаковую цель коммуникации, но и отражает одну и ту же внеязыковую ситуацию. 3) Третий тип эквивалентности может быть охарактеризован сохранением в переводе цели коммуникации, ситуации и способа ее описания.( That will not be good for you. – Это может для вас плохо кончиться.) 4)В четвертом типе эквивалентности, наряду с тремя компонентами содержания, которые сохраняются в третьем типе и использованием в переводе синтаксических структур, аналогичных структурам оригинала или связанных с ними отношениями синтаксического варьирования, что обеспечивает максимально возможную передачу в переводе значения синтаксических структур оригинала 5) В последнем, пятом типе эквивалентности достигается максимальная степень близости содержания оригинала и перевода, которая может существовать между текстами на разных языках. Этот тип характеризуется сохранением в переводе всех основных частей содержания оригинала (((???)) 8. Безэквивалентная лексика. Соотношение понятий «безэквивалентная лексика» и «реалии». Тематические группы БЛЭ. Временная и постоянная безэквивалентность. Соотношение БЭЛ и терминов, БЭЛ и имен собственных. Способы перевода безэквивалентных слов. Под безэквивалентной лексикой имеются в виду иноязычные слова и словосочетания, обозначающие предметы, процессы и иные реалии жизни, которые на данном этапе не имеют в языке перевода эквивалентов. Полная невозможность найти какое бы то ни было соответствие слову ИЯ (явление безэквивалентности в чистом виде) встречается относительно редко, в основном, когда слово оригинала обозначает чисто местное явление, которому нет соответствия в быту и в понятиях другого народа. Другими словами, безэквивалентной лексикой можно считать любые языковые единицы, не имеющие регулярных соответствий в другом языке. Следовательно, безэквивалентная лексика выявляется только в процессе перевода, тогда как реалии существуют и вне переводческого процесса и не зависят от количества рассматриваемых языков. Другим отличием безэквивалентной лексики от реалий является тот факт, что набор реалий в определенном языке достаточно устойчив. Однако состав безэквивалентной лексики может варьироваться в зависимости от пары языков, рассматриваемых в переводческом аспекте. Более того, многие ученые утверждают, что реалия - это лишь один из многочисленных компонентов безэквивалентной лексики. В подтверждение этих слов можно привести состав безэквивалентной лексики, предложенный разными учеными. Так, в исследовании Т.В. Евсюковой выделяются следующие компоненты безэквивалентной лексики: 1) реалии; 2) имена собственные; 3) иноязычные вкрапления; 4) обращения; 5) аббревиатуры; 6) отступления от литературной нормы; 7) случайные лакуны Временно безэквивалентные термины. Любой язык постоянно пополняется новыми словами, которые появляются в языке для обозначения новых объектов, явлений. Безэквивалентность в данном случае обусловлена неравномерным распределением достижений в области науки, техники, в социальной сфере, в результате чего новшество, присутствующее в практическом опыте носителей иностранного языка какое-то время может быть неизвестно носителям переводимого языка. К безэквивалентной лексике Л.С.Бархударов относит три больших разряда лексических единиц: имена собственные, географические названия, названия учреждений, организаций, газет и пр. Безэквивалентными являются не только малоизвестные имена и фамилии, но и имена, имеющие внутреннюю форму, то есть мотивированные, прежде всего, так называемые «говорящие имена»: Молчалин, Скотиник, унтер Пришибеев; реалии - слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке, например, названия блюд национальной кухни, виды народной одежды, то есть предметы материальной и духовной культуры; «случайные лакуны» - лексические единицы одного из языков, которым по каким-либо причинам нет соответствий в лексическом составе другого языка Основными способами перевода безэквивалентной лексики являются: транскрипция, транслитерация, калькирование, описательный перевод, функциональная замена, переводческий комментарий, приближенный (уподобляющий) перевод. 9. Фразеологизмы: языковая специфика, типы, условия правильного перевода фразеологизмов. Приёмы перевода фразеологизмов. Фразеологизмы - это устойчивые словосочетания, обладающие воспроизводимостью и переносным значением. Выделяют три основных вида фразеологизмов: идиомы, фразеологические единства и фразеологические сочетания. Фразеологические сращения (идиомы) — устойчивые выражения, которые имеют смысл только в неизменном виде. При замене или перестановке слов смысл идиомы потеряется. Например: «бить баклуши», то есть бездельничать. Фразеологические единства — устойчивые образные выражения, смысл которых понятен из смысла отдельных слов. Например, обороты «грызть гранит науки» или «попасться на удочку» можно понять даже при переводе на другой язык. Смысл фразеологического единства не потеряется, если заменить «удочку» на «крючок» или вставить в оборот лишнее слово. Фразеологические сочетания — устойчивые, но гибкие обороты, смысл которых определяется через отдельные ключевые слова. При этом не ключевые слова можно заменять синонимами. Пример: можно «умирать от любви», а можно «умирать от восторга» — смысл обоих словосочетаний понятен. Приведем некоторые правила перевода фразеологических единиц: Оптимальное переводческое решение при переводе фразеологизмов — это поиск идентичной фразеологической единицы в переводящем языке. При отсутствии непосредственных соответствий исходный фразеологизм можно перевести путем поиска аналогичной фразеологической единицы, имеющей общее с исходным значение, но построенной на иной словесно-образной основе. Менее эффективным, но иногда допустимым приемом при переводе фразеологизмов является калькирование, пословный перевод. В любом случае при работе с фразеологизмами в исходном тексте переводчик, помимо собственной памяти, может полагаться на толковые фразеологические словари, а также на два наиболее полных двуязычных словаря, изданных в России Основными приемами перевода фразеологизмов являются: прием подбора эквивалентов, функциональный аналог, калькирование, описательный перевод. 10. Виды межъязыковых переводческих лексических соответствий. Межъязыковые соответствия - это единицы разных языков, имеющие сходство в семном составе; это сходные по семантике единицы двух языков, которые могут быть поставлены друг другу в соответствие независимо от того, часто ли они используются для взаимного перевода или могут быть использованы для перевода лишь теоретически, в некоторых специальных контекстах. Межъязыковые соответствия следует отличать от переводных соответствий, под которыми понимаются две единицы разных языков, отраженные в двуязычных словарях и регулярно использующиеся при переводе Виды Для контрастивного описания лексики существенным оказывается количество лексических единиц языка сопоставления, которые могут быть поставлены в соответствие исследуемой единице исходного языка. С этой, формальной, точки зрения выделяются: Линейные соответствия (1:1): единице исходного языка соответствует только одна единица языка сопоставления; Например: гречка - buckwheat, свадьба - wedding; мельница - mill; Векторные соответствия (1:N): единице исходного языка соответствует несколько единиц языка сопоставления; Например: город - city, town; женщина - woman, lady. Лакуны (1:0): единице исходного языка не соответствует ни одной единицы языка сопоставления. [4, c.35] Например: «человек, впавший в детство» (ср. англ. twichild). Данные виды межъязыковых соответствий устанавливаются для исследуемого слова исходного языка с помощью двуязычных переводных словарей, использования синонимических словарей, путем опроса информантов, а также с привлечением анализа текстов. 11. Жанрово-стилистическая классификация переводов В соответствии с жанрово-стилистической классификацией перевода выделяют два функциональных вида перевода: художественный перевод и информативный (специальный) перевод. Для художественного текста основной является художественно-эстетическая, или поэтическая функция. Для специальных текстов основной является функция сообщения, информирования. Художественным переводом называется перевод произведений художественной литературы. Информативным переводом называется перевод специальных текстов, основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений. 12. Психолингвистическая классификация переводов. Фактор фиксированности текста, фактор времени, фактор обратной связи при характеристике вида перевода. Данная классификация, учитывающая способ восприятия оригинала и создания текста перевода, подразделяет переводческую деятельность на письменный перевод и устный перевод. Письменный перевод – это отображение в письменном виде на другом языке содержания какого-либо текста с сохранением стилистических, лексических особенностей первоначального материала. Устный перевод – это процесс передачи содержания устных высказываний говорящего на одном языке выразительными средствами другого языка. Для него характерна спонтанность, иными словами, у переводчика практически отсутствует время на обдумывание перевода. Синхронный перевод-это способ устного перевода, при котором переводчик, слушая речь оратора, практически одновременно (с небольшим отставанием -2-3 сек.) проговаривает перевод. Последовательный перевод-это способ устного перевода, при котором переводчик начинает переводить после того, как оратор перестал говорить, закончив всю речь или какую-то часть ее Письменный и устный перевод имеют ряд различий, кроме, непосредственно, психолингвистической составляющей. Во-первых, это временные рамки, во-вторых при письменном переводе есть возможность просмотреть весь текст сразу, а при устном переводчик вынужден принимать и переводить текст оригинала небольшими сегментами, связывая их друг с другом, в-третьих . В-третьих, письменный перевод обычно происходит в «кабинетных условиях», а вот устный перевод требует восприятия темпа речи, интонаций, дикции. 13. Особенности перевода текстов научного стиля Научный перевод простыми словами – это перевод специальных научных текстов. Отличительные черты научного перевода – это точность, ясность и сжатость изложения. Использование двусмысленных трактовок, художественных средств выразительности и образности не допустимо. В этом и заключается основное отличие научно-технического перевода от художественного, где у переводчика есть большое пространство для маневра. Еще одно отличие – это манера изложения материала и специфическая лексика, общепринятая среди, например, химиков или физиков. Кроме общих требований, есть отдельные способы перевода терминов научных текстов: Эквивалентный перевод. (В языке, на который переводят текст, находят полное соответствие термина) Транслитерация. Термин языка оригинала изображается буквами языка перевода. Семантическое калькирование. Важное условие использования этого способа перевода научного термина – полное совпадение структуры лексической единицы.( string theory – теория струн.) . Заимствование. Полное повторение звукового состава и написания термина. Конкретизация. Термин оригинала с более широким значением заменяют в языке перевода на слово с более узким значением. Генерализация. Вместо термина с узким значением используют термин с более широким значением в переводящем языке. Тексты, написанные в научном стиле, имеют ряд особенностей, которые нельзя не учитывать при переводе: Использование абстрактных глаголов и глаголов-связок: являться, казаться, представляться и т.д. Применение глагольно-именных сочетаний. При этом основная смысловая нагрузка ложится на существительное: производить расчеты, приходить к выводу, приводить к разрушению. Большое количество безличных форм глаголов: исследование проводится, производство расширяется. Использование настоящего времени глаголов. Исследования ученых лингвистов показывают, что 70% всех глаголов, которые используют в научных трудах, составляют глаголы настоящего времени. Предпочтение страдательному залогу (Passive Voice) в ущерб действительному (Active Voice): было проведено исследование, было решено, решение было принято. Для того чтобы успешно переводить научно-технические тексты важно знать два языка и предмет, о котором идет речь в тексте. Кроме хорошего понимания особенностей научного перевода текстов, переводчик должен быть эрудированным и не лениться проверять и перепроверять каждый термин. 14. Особенности перевода текстов публицистического стиля. Перевод публицистических текстов требует знания определенных приемов, которые строятся не только на знании переводческих трансформаций в грамматике, синтаксисе и лексике, но и понимания культурно-национальной специфики. Любой англоязычный текст требует адаптации в переводимом языке и использования особых фоновых знаний о каждом предмете. При переводе публицистического текста нужно избегать лишних слов, но следует обращать особое внимание на название политических партий, течений, на название учреждений, органов власти и т.п. При переводе следует полностью передать смысл названия, но руководствоваться при этом нужно правилами, которые свойственны языку перевода, а не оригинала. Следует также передавать и особенности авторской стилистики, подбирая аналогичные образные средства. Сложные лексические конструкции можно видоизменять, используя различные переводческие трансформации (интеграцию, расщепление, добавление, различные виды замен). При этом основные черты исходного материала должны быть сохранены. Следует также учитывать установку на информацию и установку на убеждения данных текстов с целью сохранения коммуникативного эффекта и достижения адекватности перевода. А значит, следует обращать внимание на две основные особенности публицистических текстов: денотативную и экспрессивную. Денотативная характеристика связана с передачей информации. Экспрессивная характеристика связана с передачей отношения к тому или иному факту или событию. 15. Особенности перевода художественных текстов. Художественный перевод представляет особое направление переводческой деятельности, включающий в себя письменный перевод художественных произведений с одного языка на другой. Сложность художественного перевода состоит в передаче уникального авторского стиля произведения, его эстетики, богатства языковых средств, а также атмосферы, юмора, характера и настроения, заложенных в тексте. Художественные тексты обычно содержат большое количество средств выразительности и образности, при передаче которых от переводчика требуются сообразительность, фантазия и высокий профессионализм. Назовем некоторые средства выразительности художественных текстов: метафоры, сравнительные обороты, неологизмы, повторы (лексические, фонетические, морфемные и так далее), диалектизмы, профессионализмы, топонимы, говорящие названия, имена и фамилии и другие. Передать такие средства на другом языке сложно из-за отсутствия непосредственных эквивалентов, наличия определенных культурных и иных различий. Важной особенностью и сложностью художественного перевода является также передача игры слов, юмора. Крайне редко дословный перевод позволяет передать игру слов на языке перевода. Поэтому переводчику приходиться подключать свою фантазию, чтобы сохранить юмористическую составляющую текста. Сложность перевод представляют 1. Безэквивалентная лексика - явление, при котором в языке перевода отсутствует полный и однозначный эквивалент данного слова или понятия. 2. Безэквивалентная грамматика - явление несовпадения объёмов грамматических значений и форм. 3. Лакуна («тёмное место» в тексте) - любой случай непонятности, неясности в тексте, там, где имеется «нечто непонятное, странное или ошибочное». 16. Особенности перевода текстов, относящихся к официально-деловому стилю. Главное отличие деловых текстов от большинства других – это особый официальный стиль. Официальные тексты имеют множество разновидностей, но выделяют две основные группы – официально-документальный язык, которым передают юридическую информацию, и обиходно-деловой, применяемый в деловой переписке. Изложение содержания должно стремиться к максимальной ясности. Официальный документ, будь то закон или письмо-обращение, полностью исключает двусмысленность. Каждый термин должен быть проанализирован и переведен в точном соответствии с его значением. Особенно важно это для законодательных актов и личных документов граждан. Стиль документа должен быть официальным. Иногда он кажется излишне сухим, так как носит сугубо информационный характер и полностью исключает просторечие, фразеологизмы и архаизмы. Однако следует учитывать, что в различных языках уровень допустимости разговорных оборотов речи отличается. Английский язык, к примеру, относится к такой лексике более толерантно. Стиль документа должен быть официальным. Иногда он кажется излишне сухим, так как носит сугубо информационный характер и полностью исключает просторечие, фразеологизмы и архаизмы. Однако следует учитывать, что в различных языках уровень допустимости разговорных оборотов речи отличается. Английский язык, к примеру, относится к такой лексике более толерантно. 17. Формально-содержательная иерархия элементов речевого произведения. Понятие доминантной плотности текста и условия успешного перевода текстов с различной степенью доминантной плотности. 18. Переводческие трансформации. "Трансформации" - это преобразования. Переводческие трансформации – приёмы, которые переводчик использует для преодоления типичных трудностей перевода: лексические, грамматические, лексико-грамматические. ( Ученные выделяю свои количества переводческих трансформаций, но мы рассмотрим трансформации, которые выделили одни из главных лингвистов) Концепция Комиссарова В. Н. сводится к таким видам трансформаций, как лексическая и грамматическая, а также комплексная. Говоря о лексических трансформациях, он называет транслитерацию, переводческое транскрибирование, калькирование, некоторые лексико-семантические замены. Например, модуляцию, конкретизацию и генерализацию. В качестве грамматических трансформаций выступают дословный перевод (или синтаксическое уподобление), грамматические замены (замены членов предложения, форм слова, частей речи) и членение предложения. Комплексные трансформации также можно именовать лексико-грамматическими. Сюда относятся экспликация (по-другому, описательный перевод), антонимический перевод и компенсация. Бархударов Л. С., известный лингвист, называл четыре типа преобразований (трансформаций), имеющих место в ходе работы над переводом. Это перестановки, замены, опущения и добавления. 19. Понятие модели перевода. Задачи модели перевода. Коммуникативная модель перевода. Комплексная модель синхронного перевода. Ситуативная модель перевода. Трансформационно-семантическая модель перевода. Информативная модель перевода. Модель перевода — условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые переводчик может осуществить перевод всего оригинала или некоторой его части. Ситуативная (денотативная) модель перевода показывает, каким образом переводческие преобразования связаны с реальной действительностью, отраженной в тексте оригинала и воссоздаваемой в тексте перевода. Трансформационная модель перевода предпринимает попытку объяснить, каким образом происходит выбор синтаксических структур в переводе. Она основывается на положениях трансформационной грамматики. Семантическая модель перевода демонстрирует процесс выбора переводчиком гаммы семантических элементов, необходимых для передачи в финальном речевом произведении системы смыслов исходного текста Коммуникативные модели перевода позволяют взглянуть на перевод не только как на языковое явление, но и как на процесс, особенности которого обусловлены самыми различными факторами. 18. Перевод и межъязыковая интерференция. Понятие билингвизма. Ложные друзья переводчика» Перевод — это ситуация двуязычной коммуникации, в основе которой лежит билингвизм, т.е. способность переводчика использовать в коммуникации два языка. Межъязыковая интерференция – это отрицательное воздействие родного языка на иностранный, которое выражается в передаче смысла на иностранный язык по аналогии с грамматическими и лексическими правилами родного языка. Билингвизм — это владение двумя языками на уровне носителя. Существует много классификаций и видов билингвизма. Одна из главных — по возрасту и способу усвоения языка. Билингвизм бывает натуральный (врождённый или детский) и приобретённый (поздний). Ложные друзья переводчика - это слова в иностранном языке, чаще всего имеющие общее происхождение, которые по своему звучанию или написанию похожи на слова в родном языке, но имеют другое значение 19. Способы перевода. В процессе перевода переводчики используют разные варианты перевода. Рассмотрим основные способы перевода: 1. Буквальный перевод: а) Транслитерация – переводческий прием, при котором при помощи букв переводящего языка (ПЯ) передаются буквы, составляющие слово исходного языка (ИЯ). б) Транскрипция – передача буквами иностранного языка не орфографической формы, а звучания слова ИЯ. в) Калькирование – «воспроизведение комбинаторного состава слова или словосочетания», при котором составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами переводящего языка с последующим сложением переведенных частей без каких-либо изменений. г) Семантический неологизм – новоe слово или словосочетание, придуманное переводчиком и позволяющее передать смысловое содержание языковой единицы. От калькирования данный способ отличается отсутствием этимологической связи с оригинальным словом. 2. Функциональный перевод: а) Эквивалент - слова или словосочетания, имеющие полное соответствие в другом языке. Эквиваленты бывают полными (покрывающими значение иноязычного слова полностью) и частичными (соответствие относится только к одному из значений); абсолютными – принадлежащими к тому же функциональному стилю и имеющие такую же экспрессивную функцию, что и слово ИЯ, и относительными – соответствующими по значению, но имеющие другую стилистическую и/или экспрессивную окраску. б) Функциональный аналог - языковая единица исходного языка передается такой единицей ПЯ, которая вызывает сходную реакцию у зарубежного читателя. в) Описательный перевод - способ перевода, использующийся в тех случаях, когда не существует никакой другой возможности передачи языковой единицы вследствие отсутствия эквивалентов и аналогов в ПЯ. Описательный перевод заключается в передаче значения иностранного слова при помощи более-менее распространенного объяснения. Помимо этого переводчикам часто приходится прибегать к различным лексическим трансформациям единиц ИЯ. Сущность процесса трансформации заключается в «преобразовании внутренней формы слова или словосочетания или в полной ее замене для адекватной передачи содержания высказывания» . В переводоведении принято различать семь видов лексических трансформаций: 1. Дифференциация значений. Дифференциация - это передача значения широкого абстрактного понятия ИЯ без его полного уточнения; 2. Конкретизация значения - замена широкого значения единицы ИЯ более конкретным В ПЯ; 3. Генерализация значения - замена частного общим, видового -родовым; 4. Контекстуальный перевод - «замена словарного соответствия при переводе контекстуальным, логически связанным с ним» . В данном случае переводчик обращает внимание на соответствия, которые слово может иметь в контексте в отличие от его значений, приведенных в словаре. Содержание слова передается, таким образом, при помощи трансформированного соответствующим образом контекста, причем важную роль играет и передача коннотативного значения языковой единицы; 5. Антонимический перевод - замена какого-либо понятия, выраженного в подлиннике, прямо противоположным понятием в переводе с соответствующей перестройкой контекста; 6. Целостное преобразование – преобразование «внутренней формы отрезка речевой цепи, причем преобразование не по элементам, целостное» ; 7. Компенсация. Сущность приема заключается в том, что, допустив некоторые потери при передаче определенного образа, переводчик восполняет их, создавая другой образ такой же стилистической направленности. К приему компенсации следует прибегать только тогда, когда другие способы передачи стилистических особенностей оригинала невозможны. 20. Текст. Высказывание, сверхфразовое единство как единицы текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Категории текста. Понятие дискурса. Текст рассматривается как высшая коммуникативная единица, он реализует структурно представленную деятельность. Его структура предполагает субъект, объект, процесс, цель, средства, результат. Любой текст имеет свою микро и макро семантику (значение). Высказывание - это реализованное предложение, выражающее конкретную целеустановку. В тексте мы имеем дело с высказываниями, то есть с речевыми единицами, которые в данном контексте реализуют свой смысл. Высказывание всегда имеет два компонента, тема и рема. Тема - данное известное, то о чем идёт речь. Рема - новое высказывание, то, ради чего оно высказывается. На базе высказывания строят сверхфразовое единство (СФЕ). Это вторая симантикосинтаксическая единица текста, которая представляет собой объединение двух и более высказываний на основе тематического и структурного единства. Основных конструктивных признаков текста всего два: связность и цельность. Связность текста проявляется через внешние структурные показатели, и относятся к форме текста к его структурным показателям. Целостность текста определяется тематической концептуальной модальной связью и характеризует его содержательную и коммуникативную организацию. Дискурс - это обобщение понятия разговора на любую форму общения. |