травма 22.11.21.. Терминология ио и травм. Классификация. Возбудители

Скачать 0.61 Mb. Скачать 0.61 Mb.

|

|

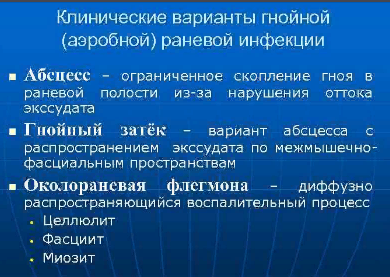

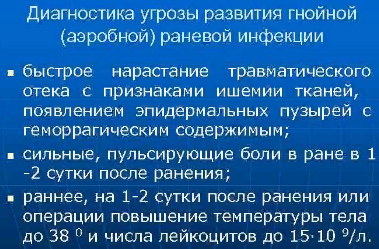

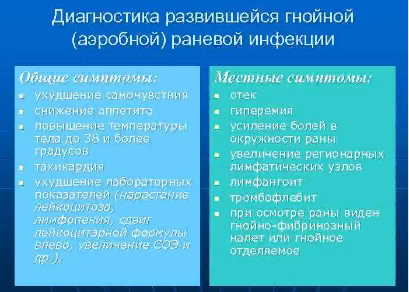

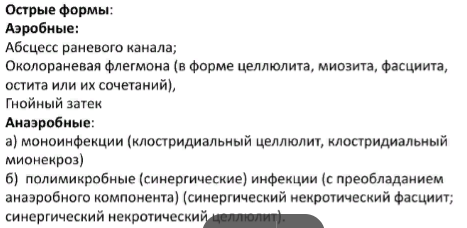

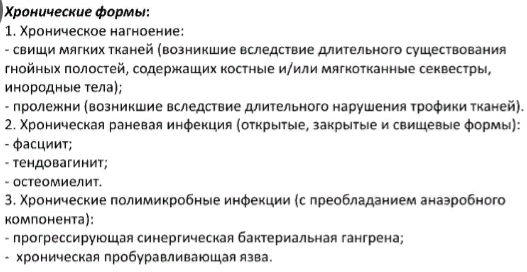

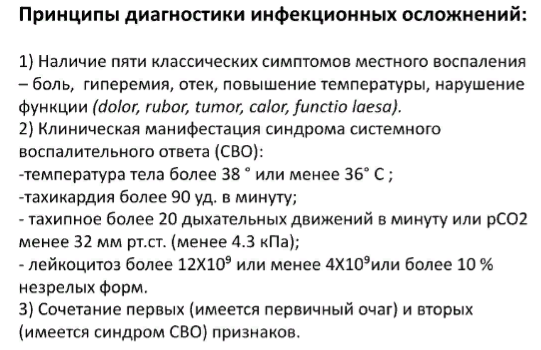

Терминология ИО и травм. Классификация. Возбудители. Общепринятые представления об ИО ранений и травм связаны с такими основными понятиями, как инфекционный процесс, нагноение раны и раневая инфекция. Инфекционным процессом называется антагонистическое взаимодействие микроорганизмов и макроорганизма, характеризующееся динамически развивающимися патологическими, защитно-приспособительными и компенсаторными реакциями макроорганизма в ответ на проявление патогенных свойств микробов. При любом повреждении и внедрении микробов в рану (контаминацию) запускается комплекс реакций воспаления, направленных на восстановление антигенного постоянства организма и функций пограничных тканей. Эти реакции осуществляются как системами неспецифической резистентности, одинаково отвечающими на антиген любой природы (фагоцитоз, система комплемента, лизо-цим), так и иммунной системой, формирующей специфический, обусловленный конкретным антигеном, ответ. При ранениях и травмах источником антигенов являются возбудители раневой инфекции и продукты их жизнедеятельности, а также продукты распада собственных тканей - аутоантигены. Нагноение раны - инфекционный процесс в зонах первичного и вторичного некроза, обеспечивающий удаление некротизированных тканей, формирование защитного барьера на пути возбудителей («лейкоцитарный вал») и подготовку раны к заживлению. Очищение раны происходит за счет «расплавления» погибших тканей с образованием гноя в результате фагоцитоза экзо- и эндогенных антигенов (поврежденные клетки организма и раневая микрофлора). С позиции биологии, нагноение - это этап заживления раны, «физиологический инструмент», помогающий отграничить поврежденные травмой и патогенными микробами ткани от внутренной среды и обеспечить антигенное постоянство организма. Этот процесс предполагает наличие 2 условий: 1 - способность организма раненого сформировать защитный барьер на границе живых и мертвых тканей, 2 - возможность свободного оттока из раны образующегося гноя. При отсутствии этих условий гной скапливается в замкнутом пространстве и начинает инфильтрировать стенки раневой полости, то есть инфекционный процесс выходит за пределы мертвых тканей. Развивается раневая инфекция. Раневая инфекция - инфекционный процесс, развивающийся в живых тканях, окружающих рану, под воздействием микробов, проникших в нее в момент ранения или спустя некоторое время, и сопровождающийся повреждением и гибелью клеточных структур с формированием новых очагов некроза и клинически выраженной общей реакцией организма. В отличие от нагноения как естественного этапа заживления, раневая инфекция является нозологической формой инфекционного процесса. Ей присущи характерные местные и общие симптомы, отражающие развитие нового патологического состояния. Термин «раневая инфекция» в настоящее время используется как синоним местных форм ИО ранений и травм. В целом же понятие «ИО ранений и травм» охватывает 3 варианта инфекционного процесса, сопровождающегося повреждением организма на различных его уровнях: • клеточный и тканевой(первичные очаги повреждения); • органно-системный (органы и системы на дистанции от первичного очага); • организменный (генерализованные формы инфекции, поражающие организм в целом). Микробиологическая характеристика ИО ранений и травм. Травма, шок и последующее лечение раненого сопровождаются взаимодействием макроорганизма с разными формами микробиоты: случайной, эндогенной и госпитальной. В очаг травматического повреждения тканей попадают случайные («уличные») микроорганизмы. Травматический шок с централизацией кровообращения, нарушением микроциркуляции и ишемией органов в зоне спланхнического бассейна приводит к появлению в лимфе грудного протока, портальной крови, а затем и в системном кровотоке эндогенных микроорганизмов. Это один из вариантов развития генерализованных септических осложнений, в частности, так называемого «кишечного» сепсиса. Длительное пребывание пациентов в отделении интенсивной терапии, использование инвазивных методов диагностики, мониторирования и лечения приводят к появлению в организме раненого третьего инфекционного компонента - госпитальных возбудителей. Возбудителями (случайными, эндогенными, госпитальными) ИО являются условно-патогенные аэробные или анаэробные микроорганизмы, постоянно сосуществующие с организмом человека. Наиболее часто выделяются стафилококки, стрептококки, энтерококки, кишечная палочка, протей, клебсиеллы, синегнойная палочка, клостридии, бактероиды, фузобактерии. До 90% возбудителей раневой инфекции - эндогенного происхождения. Госпитальные микробы полирезистентны к антибактериальным препаратам. Отличительной особенностью раневых инфекций является их полимикробный характер. Классификация ИО ранений и травм: I. Местные ИО - клинико-патогенетические формы инфекционного процесса, развивающегося под воздействием микробов в живых тканях, окружающих рану, который сопровождается повреждением или гибелью клеточных структур и клинически выраженной общей реакцией организма. Острые формы: 1. Аэробная (гнойная) инфекция: а) нагноение раны22; б) раневая инфекция: - абсцесс раневого канала, полости, органа; - околораневая флегмона (в форме целлюлита, миозита, фасциита, остита или их сочетаний); - гнойный затек. 2. Анаэробная инфекция: а) моноинфекции: - клостридиальный целлюлит, клостридиальный мионекроз; - анаэробный стрептококковый миозит, анаэробный стрептококковый целлюлит; б) полимикробные (синергические) инфекции (с преобладанием анаэробного компонента): - синергический некротический фасциит; - синергический некротический целлюлит. Хронические формы: 1. Хроническое нагноение: - свищи мягких тканей (возникшие вследствие длительного существования гнойных полостей, содержащих костные и/или мягкотканные секвестры, инородные тела); - пролежни (возникшие вследствие длительного нарушения трофики тканей). 2. Хроническая раневая инфекция (открытые, закрытые и свищевые формы): - фасциит; - тендовагинит; - остеомиелит. 3. Хронические полимикробные инфекции (с преобладанием анаэробного компонента): - прогрессирующая синергическая бактериальная гангрена; - хроническая пробуравливающая язва. 22 Нагноение огнестрельной раны с общебиологических позиций нельзя однозначно относить к осложнениям. Самостоятельное очищение и заживление огнестрельной раны с первичным и вторичным некрозом возможно только через нагноение. При таких условиях - нагноение не осложнение, а обязательный этап заживления раны. Нагноение послеоперационных ран следует считать осложнением, когда оно является результатом нерационального лечения (неполное удаление очагов некроза и нежизнеспособных тканей при хирургической обработке; инфицирование послеоперационных ран; неадекватное послеоперационное лечение и дренирование; формирование новых очагов некроза при травматичном оперировании) II. Висцеральные ИО 23 - клинико-патогенетические формы инфекционного процесса, развивающегося на дистанции от первичного очага в органах и системах организма, скомпрометированных факторами СВО на ранение или травму. 1. ЦНС (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит). 2. Органы дыхания (трахеобронхит, пневмония). 3. Сердечно-сосудистая система (тромбофлебит, миокардит, эндокардит). 4. Желудочно-кишечный тракт (панкреатит, холецистит, антибио-тикоассоциированные колиты, в т.ч. псевдомембранозный колит). 5. Мочевыводящая система (нефрит, пиелонефрит, цистит, уретрит). 6. Системные поражения соединительной ткани - полисерозиты (плеврит, синовиит, полиартрит, асцит, перикардит). III. Генерализованные ИО - клинико-патогенетические формы инфекционного процесса, вызванные генерализацией и неадекватным развитием СВО на первичный очаг повреждения при участии микробов, сопровождающийся утратой организмом способности локализовать и подавить возбудителей раневой инфекции за пределами инфекционного очага и отличающийся невозможностью самостоятельного выздоровления. 1. Сепсис: синдром СВО и очаг инфекции. 2. Тяжелый сепсис (в т.ч. разлитой перитонит 24 : сепсис и ПОН. 3. Септический шок 2. Местные ИО. Клиника и диагностика гнойных (аэробных) раневых ИО. I. Местные ИО - клинико-патогенетические формы инфекционного процесса, развивающегося под воздействием микробов в живых тканях, окружающих рану, который сопровождается повреждением или гибелью клеточных структур и клинически выраженной общей реакцией организма.       3. Хир. методы лечения местных ИО ран. Принципы профилактики и консервативного лечения гнойной раневой инфекции. Основные направления профилактики и лечения местных ИО включают в себя: • удаление из раны некротических и нежизнеспособных тканей; •обеспечение оттока раневого отделяемого путем пассивного либо • активного дренирования; восстановление жизнеспособности тканей, окружающих зоны некроза, за счет устранения отека, восстановления микроциркуляции, нормализации биохимических процессов; •подавление возбудителей раневой инфекции (антимикробная • профилактика и терапия); предотвращение проникновения микробов (в т.ч. госпитальных штаммов) из внешней среды путем закрытия раны швами или защитной повязкой. Они реализуются хирургическими и консервативными методами лечения ран и раневой инфекции. 11.3.1. Хирургические методы лечения местных инфекционных осложнений ранений • Принцип активного хирургического лечения включает в себя три основных компонента (рис. 11.5): ВХО; • полноценное дренирование; •раннее закрытие раневой поверхности. Решающее значение в достижении целей лечения раневой инфекции имеет вторичная (или повторная «по вторичным показаниям») хирургическая обработка раны. Особенности операции ВХО раны. 1. Применение при хирургической обработке ран, осложненных раневой инфекцией, общего или регионарного обезболивания. При обширных гнойных ранах местная анестезия не может создать обезболивания, достаточного для удаления всех нежизнеспособных тканей, дренирования раны, фасциотомии и наложения швов. Рис. 11.5. Этапы вторичной хирургической обработки раны: а) объем тканей, подлежащих иссечению в ходе вторичной хирургической обработки; б) активное дренирование раневой полости и зона противовоспалительной блокады по А.С. Рожкову; в) внеочаговый остеосинтез огнестрельного перелома бедренной кости стержневым аппаратом комплекта КСТ-1 2. Рассечение раны должно включать широкое раскрытие фасци-альных футляров, позволяющее не только хорошо осмотреть рану, но и обеспечивающее восстановление жизнеспособности тканей за счет декомпрессии отечных тканей и улучшения их кровоснабжения. 3. Иссечение является основным содержанием операции ВХО. Цель его - обеспечить удаление из раны некротических и нежизнеспособных тканей, освободив тем самым организм от необходимости «использования нагноения» как биологического этапа заживления раны. Объем иссечения определяется: - границами некроза; - границами гнойного и серозного воспаления живых тканей; - видом и функциональной значимостью пораженных тканей; - анатомической и функциональной целесообразностью; - возможностями сохранения тканей, пораженных раневой инфекцией, с помощью консервативного лечения; - состоянием раненого. Подлежат безусловному удалению, помимо мертвых тканей, пораженные инфекционным процессом плотная соединительная ткань (участки сухожилий, фасций), хрящевая ткань и кость. Инфекционный процесс в этих тканях консервативными способами остановить нельзя. 4. Максимальное устранение условий для колонизации и размножения микроорганизмов, подавление возбудителей раневой инфекции путем создания тканевых барьеров (кожных, мышечных) между внешней средой и тканями со слабой устойчивостью к инфекции, тщательным гемостазом с предотвращением образования гематом, замкнутых пространств. Необходимо предельно бережное отношение к коже и стремление при первой возможности к восстановлению кожного покрова. 5. Стремление к раннему закрытию ран. Непременным условием прекращения местного инфекционного процесса является восстановление покровных тканей как барьера между внешней и внутренней средой. Показаниями к наложению швов являются: • полное очищение раны от мертвых и нежизнеспособных тканей, достигаемое хирургической обработкой инфекционного очага и консервативным лечением; •отсутствие выраженных воспалительных изменений кожи в • окружности раны; возможность адекватного сопоставления краев раны без чрезмерного их натяжения. Применение швов после хирургической обработки не означает наложения «глухого» шва на инфицированную рану. Необходимо сочетание шва инфицированной раны с активным дренированием, обеспечивающим полноценный отток отделяемого из раневой полости. Если края раны трудно сблизить без натяжения, то показана кожная пластика местными тканями или свободная пластика расщепленными лоскутами (рис. 11.6 цв. илл.). Кроме того, применяется методика дерматотензии, позволяющая длительное время сочетать открытое ведение обширных ран мягких тканей с постепенным увеличением площади кожных лоскутов. Она позволяет сразу после купирования инфекционного процесса закрыть рану полноценными покровными тканями (рис. 11.7 цв. илл.). 6. Дренирование ран при ВХО может быть пассивным и активным. Пассивное дренирование - использование марлевых тампонов, резиновых (перчаточных) выпускников и трубчатых дренажей различного диаметра - применяется лишь при лечении ран с минимальными признаками раневой инфекции. Для лечения ран, осложненных раневой инфекцией, методы пассивного дренирования мало эффективны и нередко наносят прямой вред раненому, т.к. быстро сопровождаются прекращением оттока раневого отделяемого вследствие физико-химических свойств гноя. Активное дренирование заключается в сочетании: • аспирации отделяемого из раневой полости; • постоянного промывания полости раны; • прямого воздействия на раневую микрофлору и стенки раневой полости с помощью вводимых в растворе антибиотиков, антисептиков и протеолитических препаратов. Наиболее эффективны при лечении гнойной раны силиконовые двухпросветные трубчатые дренажи или несколько однопросвет-ных дренажей, обеспечивающих активное дренирование. Сочетание всех трех элементов активного дренирования является наилучшим, однако требует специального оснащения. В военно-полевых условиях наиболее простым и удобным является длительное активное дренирование «проточным» способом или вакуумный дренаж по Редону. При любом способе дренирования трубку следует помещать точно по дну гнойной полости и выводить ее через самый низкий участок гнойного очага. Важным моментом является подведение дренирующих элементов через отдельные проколы, вне кожной раны, т.к. здоровые ткани более устойчивы к инородному телу (дренажу) и дают меньше осложнений. Особенности хирургического лечения анаэробной инфекции. Методом выбора при хирургическом лечении анаэробной инфекции является ВХО. ВХО при анаэробной инфекции имеет следующие особенности: • радикальная некрэктомия; • дополнительное дренирование; • заполнение раны угольными сорбентами; • на конечностях дополнительно выполняется фасциотомия всех • мышечных футляров вне зоны поражения; выполнение на границе здоровых тканей и зоны серозного отека преграждающих разрезов кожи и подкожной клетчатки. При установленной нежизнеспособности сегмента (сегментов) конечности, пораженного анаэробным процессом, показана его ампутация, которая может выполняться в двух вариантах: • ампутация по типу ВХО раны с максимальным сохранением длины конечности за счет тщательного удаления только явно нежизнеспособных и пораженных тканей при компенсированном и субкомпен-сированном (по шкалам ВПХ-СП, ВПХ-СГ или ВПХ-СС) состоянии раненого и возможности сохранения вышележащего сустава; •ампутация или экзартикуляция в пределах здоровых тканей минимально травматичным способом - выполняется при крайне тяжелом (декомпенсированном по шкалам ВПХ-СП, ВПХ-СГ или ВПХ-СС ) состоянии раненого, не способного перенести более длительное и травматичное оперативное вмешательство. Ампутации проводятся только под общим обезболиванием. Целесообразно предварительно перевязывать магистральные сосуды на уровне, сохраняющем кровообращение культи, чтобы не применять жгут. В ходе операции обязательно выполняется широкое раскрытие всех фасциальных футляров пораженных групп мышц на культе. Независимо от типа операции недопустимо наложение первичного шва на рану. В то же время для предотвращения ретракции кожно-фасци-альных лоскутов они сводятся и удерживаются над лечебной повязкой 2-3 провизорными швами. Необходимы ежедневные программированные оперативные ревизии раны с некрэктомией (под общей анестезией) вплоть до полного очищения раны. Наиболее часто рана закрывается ранним вторичным швом. 11.3.2. Принципы консервативного лечения местных инфекционных осложнений ранений и травм В 1-й фазе раневого процесса (воспаления) эффективными являются мероприятия, ускоряющие очищение раны, нейтрализующие неблагоприятные факторы воспаления (отек, нарушение кровообращения, чрезмерную активацию протеолиза) и обеспечивающие адекватное дренирование раны. К ним относятся: 1. Чрескостное промывание тканей в конце ПХО костно-мышечной раны по методике А.Н. Сызганова - Г.К. Ткаченко (1978) препаратами для внутривенного введения, обладающими антимикробным, противовоспалительным и обезболивающим действием. 2. Аппликационное лечение свежих и гнойных ран в фазе воспаления препаратами, обладающими гидрофильностью и оказывающими на рану комплексное, многонаправленное действие - антимикробное, дегидратирующее, некролитическое, противовоспалительное и обезболивающее. Наилучшим образом отвечают перечисленным требованиям препараты на основе полиэтиленг-ликоля - «левосин», «левомеколь», диоксидиновая мазь, 10% мазь мафенида ацетата. Мощным протеолитическим (некролитичес-ким), антимикробным и дегидратирующим действием обладает препарат «КФ» (А.В. Каплан, С.С. Фейгельман, 1985), состоящий из пепсина - 15%, аскорбиновой кислоты - 30%, глюкозы - 54,25% и гидроперита - 0,75%. Препарат применяется в виде присыпки или раствора - 30-60 г на 400,0 мл воды - для приточно-отливно-го дренирования. Применение традиционного гипертонического (10%) раствора хлорида натрия, раствора фурацилина (1: 5000), 3% раствора борной кислоты эффективно только при постоянном медленном капельном или дискретном подведении раствора через трубчатый дренаж в глубь раны (глубокие слои повязки). 3. Вульнеросорбция активированными углеводородными волоконными материалами, фиксирующими белковые молекулы, как начальный компонент аппликационного лечения. Применение указанных сорбентов эффективно также при лечении раневой инфекции с преобладанием дегенеративно-некротических процессов на фоне разрушения грануляций, что характерно для анаэробной инфекции. 4. Повторная инфильтрация мягких тканей в окружности раны антибиотиками широкого спектра действия в 0,25% растворе новокаина или в 0,2% растворе лидокаина (100-200 мл). 5. Ранняя длительная внутриартериальная (через катетеризированную a. epigastrica inf.) инфузия 0,25% раствора новокаина - 100,0-150,0, спазмолитиков (папаверин - 2-4 мл, но-шпа, компламин - по 4-6 мл в 75-100 мл 0,9% раствора хлорида натрия для каждого препарата), антикоагулянта (гепарин 5000 ед.), антиагрегантов (трентал - 5 мл, гидроксиэтилкрахмал, реополиглюкин или гемодез - 400 мл) и антибиотиков в высших разовых дозах - 1-2 раза в сут. Она показана при повреждении нижних конечностей, особенно с открытыми переломами костей II-III степени по классификации АО. 6. «Противовоспалительные» паравульнарные блокады по методике А.С. Рожкова (1981) с применением высоких доз глюкокортико-идов, ингибиторов протеаз и антибактериальных препаратов. В состав смеси входят следующие ингредиенты: 0,25% раствор новокаина (0,2% раствор лидокаина) - до 250,0 (при большем объеме количество сухого новокаина не должно превышать 0,6 г); гидрокортизон 175-375 мг (другие глюкокортикоиды в эквивалентных дозах); контрикал - 30 000 антитрипсиновых единиц (АТрЕ) или гордокс, трасилол в эквивалентных дозах; антибактериальные препараты в высших разовых дозах (антибиотики широкого спектра действия, 5% раствор метронидазола - 100,0). Смесь готовится ex tempore и вводится в мягкие ткани по типу короткого новокаинового блока по А.В. Вишневскому или по методике внутрикостной анестезии при лечении костно-мышечной раны; 7. Полноценная иммобилизация поврежденного сегмента, в т.ч. широкое использование методов внеочаговой фиксации переломов костей. Если после очищения раны и появления грануляций рана не может быть закрыта (ушивание, пластика), ее лечение проводится с помощью редких перевязок с применением препаратов на жировой основе, способствующих эпителизации и рубцеванию. Профилактическим применением антибиотиков в хирургии называется их периоперационное (до, во время и в определенных ситуациях после операции) введение с целью снижения риска развития послеоперационных ИО. Антимикробная профилактика ИО особенно важна при высоком риске их возникновения. |