Цены и ценообразование - Есипова В.Е.. Учебник для вузов Издание третье, исправленное и дополненное под редакцией

Скачать 5.7 Mb. Скачать 5.7 Mb.

|

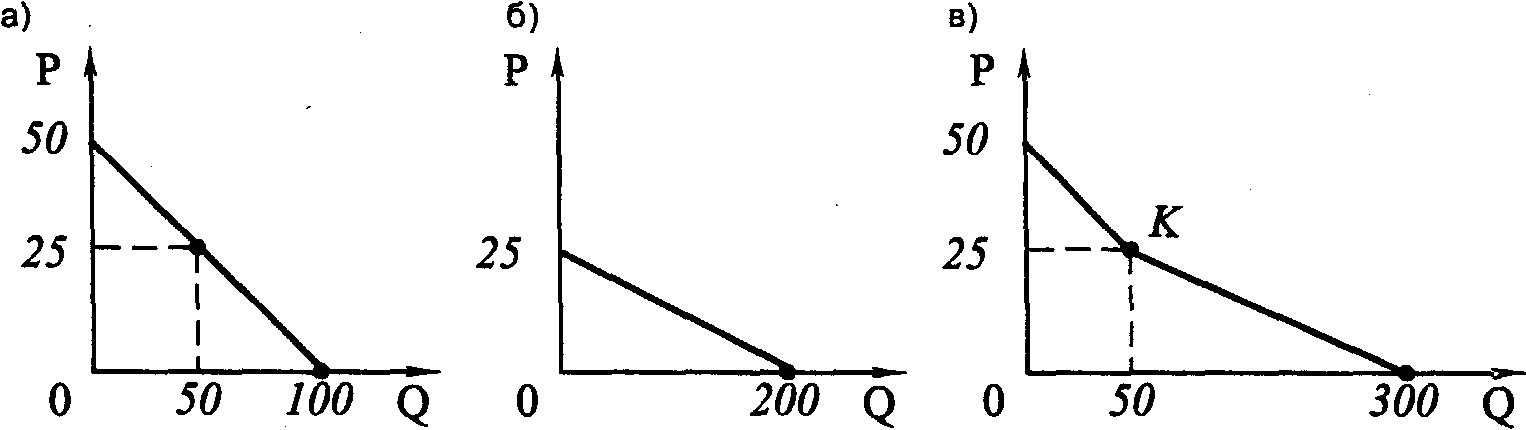

ГЛАВА 2. РЫНОЧНЫЙ СПРОС И ЕГО ЭЛАСТИЧНОСТЬ2.1. РЫНОЧНЫЙ СПРОС И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ2.1.1. ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОГО СПРОСА В рыночной экономике спрос является основным фактором, определяющим, что и как производить. При этом следует различать индивидуальный и рыночный спрос. Как уже отмечалось, функция индивидуального спроса какого-либо потребителя характеризует его реакцию на изменение цены данного товара притом, что его доход и цены других товаров не меняются. Очевидно, что у разных потребителей вид линии спроса будет различным в зависимости от воздействующих на спрос факторов (доход данного потребителя, его предпочтения, вкусы и т. д.). Для практических целей важное значение имеет определение рыночного спроса, который представляет собой сумму значений индивидуального спроса всех потребителей при каждой возможной цене. В этом случае: где m – число потребителей; Qi – объем рыночного спроса на i-й товар; qij – функция спроса на i-й товар j-го потребителя. Суммирование может быть произведено графическим способом, посредством таблиц или аналитических выражений. Рассмотрим указанные методы по порядку. 1. Графический способ Предположим, на рынке некоторого товара имеются только два потребителя. Линии их спроса изображены на рис. 2.1, а и б. Тогда рыночный спрос может быть охарактеризован линией на рис. 2.1,в.  Рис. 2.1. Линии индивидуального и рыночного спроса двух потребителей Как видно, при цене, равной 25 ден. ед., спрос первого потребителя составит 50 единиц товара, спрос же второго потребителя равен нулю. Следовательно, точка К линии рыночного спроса с координатами, соответствующими цене и объему спроса первого потребителя, является точкой «перелома». Таким образом, осуществляется горизонтальное суммирование линий индивидуального спроса. Следует отметить, что реально на рынке присутствуют не два потребителя, а сотни и тысячи. Это приводит к тому, что объем спроса каждого из них может быть представлен в виде точки. В этом случае точка перелома линии рыночного спроса отсутствует, и графически линия спроса изображается в виде кривой. Заметим также, что кривая рыночного спроса обычно имеет меньший наклон, чем линии индивидуального спроса. Таким образом, при снижении цены товара объем рыночного спроса растет в большей мере, чем объем спроса отдельного потребителя. Причина этого заключается в том, что при значительном снижении цены начинают предъявлять спрос на товар и те категории потребителей, которые до этого не имели средств для его приобретения. 2. Табличный способ Предположим, на данном рынке действуют три потребителя, данные об индивидуальном и рыночном спросе которых представлены в табл. 2.1. Таблица 2.1

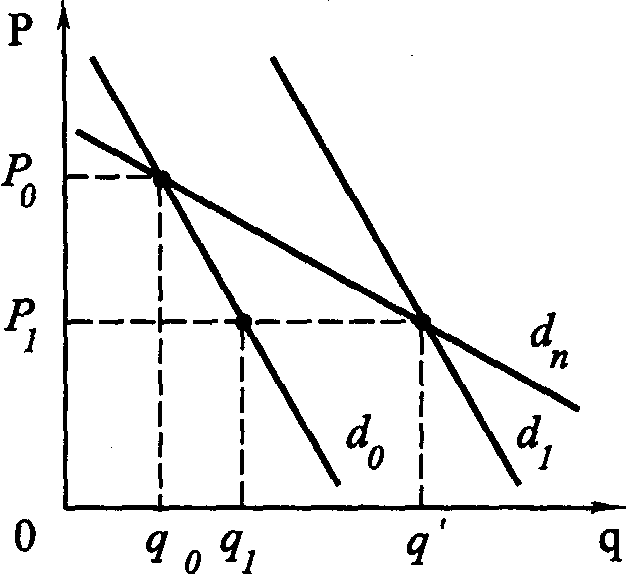

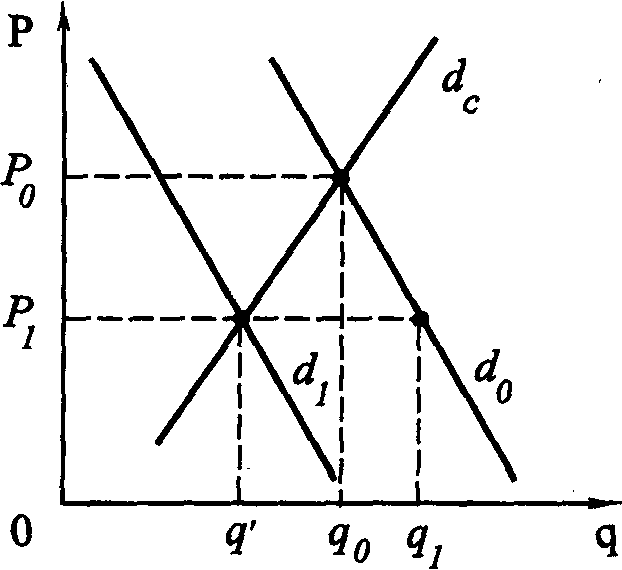

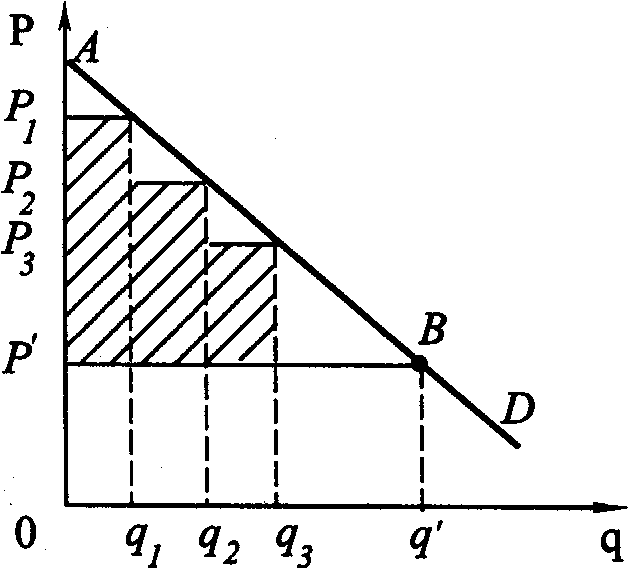

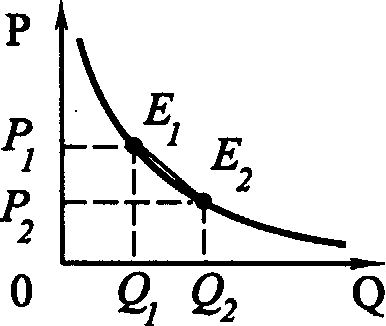

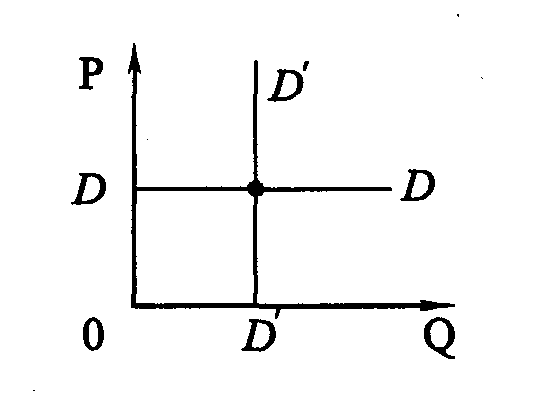

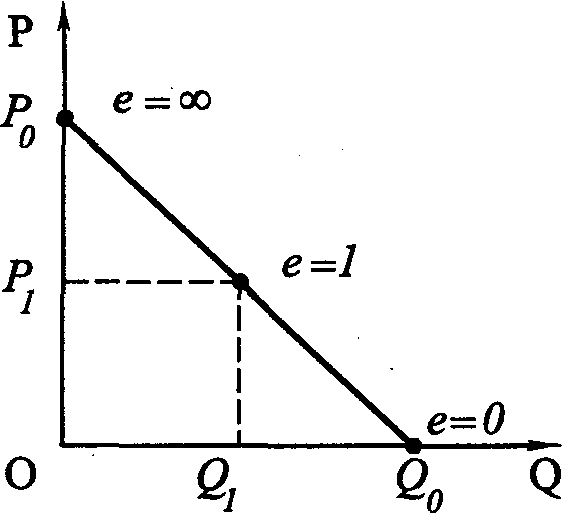

Из таблицы видно, что все три потребителя имеют разные функции спроса, причем для третьего потребителя данный товар является товаром Гиффена, поскольку при повышении цены спрос на него увеличивается. 3. Аналитический метод Предположим, на рынке действуют два потребителя. Их функции спроса могут быть выражены как: где – объем спроса в тыс. шт.; Р – цена в ден. ед. Функция рыночного спроса в этом случае примет вид: отсюда QD = 14 – 4P В случае применения этого метода надо иметь в виду, что для каждого потребителя существует своя область допустимых значений цены. Как известно, объем спроса всегда больше или равен нулю. Из этого следует, что существование рыночного спроса возможно только при 0 Р 8. Причем, когда 0 Р 2, на рынке присутствуют оба покупателя, а в интервале 2 Р 8 – только один первый покупатель. 2.1.2. ЭФФЕКТ ПОДРАЖАНИЯ БОЛЬШИНСТВУ, ЭФФЕКТ СНОБА, ЭФФЕКТ ВЕБЛЕНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНЫЙ СПРОС Определение рыночного спроса путем суммирования всех индивидуальных объемов спроса при каждом возможном уровне цены оправдано только при выполнении аксиомы независимости потребителя. Однако в большинстве случаев на спрос отдельного потребителя влияют различные субъективные факторы, в число которых входит поведение других потребителей, воздействие рекламы и т. д. Таким образом, индивидуальная функция спроса принимает вид: qi = f(PxQx), где Qx – оценка рыночного объема спроса отдельным потребителем. При этом если: то спрос данного потребителя тем больше, чем выше он оценивает рыночный спрос: спрос потребителя тем ниже, чем выше его оценка рыночного спроса. В первом случае имеет место эффект подражания большинству, во втором – эффект сноба. Рассмотрим их по порядку. В случае проявления эффекта подражания линия индивидуального спроса сдвигается вправо по мере увеличения рыночного спроса. На рис. 2.2 эта ситуация примет следующий вид:  Рис. 2.2. Кривая спроса в случае наличия эффекта «подражания большинству» Здесь линия спроса потребителя с учетом эффекта «подражания» занимает положение dn. В данном случае изменение цены увеличивает объем спроса индивидуального потребителя с q0 до q1, а эффект подражания – с q1 до q'. В случае проявления эффекта «сноба» линия спроса ндивидуального потребителя смещается влево, что приведет к сокращению потребления им товара массового спроса. Этим эффект снобизма напоминает парадокс Гиффена, что на рис. 2.3 имеет следующий вид:  Рис. 2.3. Кривая спроса в случае наличия эффекта «сноба» Снижение цены с P0 до P1 сначала побудит потребителя-сноба увеличить потребление товара с q0 до q1 но при значительном росте рыночного спроса на товар он может сократить закупки до q'. При этом dc – линия его спроса. Также можно выделить эффект Веблена – явление показательного потребления, возникающий при покупке благ, недоступных в связи с их высокой ценой для других, что подчеркивает социальную значимость их владельцев. Таким образом, эффект сноба связан с объемом потребления данного товара другими потребителями, а эффект Веблена – с уровнем цены на товар. Поскольку на конкретном рынке могут действовать различные группы потребителей по степени оценки рыночного спроса, то их общее поведение может привести к тому, что реальный рыночный спрос будет заметно отклоняться от рассмотренных моделей. В то же время взаимно противоположная направленность указанных эффектов частично нейтрализует их действие на объем рыночного спроса, и поэтому, при анализе процесса ценообразования на отдельных рынках ими можно пренебречь. Вместе с тем на функцию рыночного спроса оказывают влияние еще некоторые группы факторов: в первую очередь число покупателей и степень дифференциации их доходов. При равномерном распределении доходов спрос на предметы роскоши будет близок к нулевому, а при усилении их дифференциации ассортимент спроса становится более разнообразным. 2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИЗЛИШЕКДля определения выгоды, получаемой потребителями от приобретения благ, используется концепция потребительского излишка. Он представляет собой разность между максимальной суммой денег, которую потребитель согласен заплатить за купленное количество благ, и суммой денег, которую он фактически заплатил за товар. Его суммарная величина может быть подсчитана на основе линии рыночного спроса (рис. 2.4).  Рис. 2.4. Расчет потребительского излишка Здесь Р' – рыночная цена, a q' – величина рыночного спроса при данной цене. Если первую единицу товара первый потребитель готов приобрести по цене P1 (цена спроса первого потребителя), вторую единицу товара следующий потребитель готов приобрести по цене P2 и т. д., то фактически каждый из них заплатил за приобретенный ими товар рыночную цену Р'. В этом случае совокупный потребительский излишек (ИПт) составит: ИПт = (Р1 - Р') + (P2 - Р') + (Р3 - Р') + ... + (Рn - Р'), где 1 ... n– число потребителей. Очевидно, что при большом числе потребителей и большом объеме продаж площадь заштрихованной фигуры, которая геометрически определяет величину излишка потребителя, совпадает с площадью треугольника AP'B. Таким образом, в обобщенном виде можно представить величину потребительского излишка в виде площади фигуры, ограниченной линией спроса, линией цены и осью ординат. Одновременно излишек потребителей можно интерпретировать как выраженные в деньгах потери потребителей от отсутствия данного товара на рынке, что равносильно повышению рыночной цены до точки А, при которой объем спроса равен нулю. Понятие потребительского излишка позволяет углубить анализ рыночного равновесия, мер государственного регулирования рынка, эффективности социально-экономических программ. 2.3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ2.3.1. ПОНЯТИЕ И ИСЧИСЛЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ЦЕНЕ Как уже было определено выше, уровень рыночного спроса на товар зависит в первую очередь от продажной цены. Однако по каждому отдельному товару зависимость изменения объема спроса от изменения уровня цены может быть разной. И зачастую важно определить не абсолютный объем спроса, а его реакцию на изменение цены. Измерение зависимости изменения объема спроса от изменения цены требует введения понятия эластичности как показателя степени влияния одной переменной на другую. В математике под эластичностью понимают отношение темпов прироста зависимой переменной к темпам прироста независимой переменной. Традиционно для целей ее измерения служат коэффициенты эластичности разных видов. Экономический смысл коэффициента эластичности состоит в том, что он показывает, на сколько процентов изменится зависимая переменная (в данном случае объем спроса) при изменении независимой переменной на один процент. В качестве последней могут выступать цена данного товара, цены других товаров, уровень дохода и др. Впервые исследовал это понятие в его приложении к экономике А. Маршалл в 1881 -1882 гг. Данные об эластичности спроса необходимы при принятии решений о пересмотре цен, его направленности и степени изменения цен на отдельные товары. Это позволяет проводить обоснованную политику цен как с точки зрения коммерческой выгоды, так и повышения уровня жизни населения. Использование этих данных дает возможность выявить реакцию потребителя на изменение цены, подготовить производство к изменению спроса, осуществить регулирование рынка. Информация об эластичности спроса может также использоваться при установлении уровня потоварного налога (акциза), принятии решений о соответствующей маркетинговой политике предприятия или фирмы, проведении различных операций на внешнем рынке (экспортно-импортных операций, операций с валютными курсами и т. д.). Коэффициенты эластичности спроса по цене подразделяются на несколько видов: коэффициент прямой эластичности спроса по цене, коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене, коэффициент эластичности спроса по доходу. Рассмотрим их по порядку. 2.3.2. КОЭФФИЦИЕНТ ПРЯМОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ЦЕНЕ: ПОНЯТИЕ И ИСЧИСЛЕНИЕ Коэффициент прямой эластичности спроса по цене характеризует отношение относительного изменения объема спроса к относительному изменению цены и показывает, на сколько процентов изменяется объем спроса на товар при изменении его цены на 1%. Следовательно, его можно записать как Выделяют дуговую и точечную эластичность. Пусть дана какая-либо функция спроса: Q1= f(P1), где Q1 – объем спроса на данный товар; P1– цена данного товара. Изобразим эту функцию графически (рис. 2.5).  Рис.2.5. Определение дуговой эластичности Предположим, что указанной функции спроса соответствует кривая, на которой произвольно взяты точки Е1 и E2. Причем точка Е1 характеризуется ценой P1 и объемом спроса Q1, а точка E2 – ценой Р2 и объемом спроса Q2. Очевидно, что при переходе от точки Е1 к точке E2 цена снижается с уровня P1 до уровня P2, а объем спроса возрастает от Q1 до Q2. При расчете эластичности по вышеприведенной формуле неизбежно возникает следующий вопрос: если значения ΔQ и ΔР могут быть однозначно найдены и графически, и аналитически, поскольку определяются как ΔQ = Q2 – Q1; ΔР = Р2 – Р1, то какие значения Р и Q следует принять в качестве весов: базисные (Р1 и Q1) или новые (Р2 и Q2). Очевидно, что применение различных значений Р и Q приведет к разным результатам. Вследствие этого величины Р и Q для расчета коэффициента эластичности определяются чаще всего по правилу средних точек, то есть используются средние для данного интервала значения цены и спроса, а именно: Формула (2.1) принимает в этом случае вид: Таким образом, дуговая эластичность определяется как средняя эластичность. Здесь следует иметь в виду, что любая функция спроса, проходящая через данные точки, будет характеризоваться одним и тем же коэффициентом эластичности, хотя форма самой дуги (ее кривизна) может быть различной. Иначе говоря, при расчете учитываются только крайние значения спроса и цены и не принимается во внимание реальный характер функции спроса между ними. Эта формула используется, когда процентные изменения цены и количества достаточно велики, чтобы привести к существенному продвижению вдоль кривой спроса. В том случае, когда функция спроса носит непрерывный характер, дуговая эластичность заменяется точечной, понимаемой как предел дуговой эластичности по мере того, как длина дуги стремится к нулю, то есть при бесконечно малом изменении цены. В этом случае: Одновременно следует учитывать, что действие закона спроса приводит к тому, что значение коэффициента прямой эластичности – величина отрицательная. Вследствие этого, перед формулой, по которой он рассчитывается, обычно ставится знак минус (-), с тем, чтобы получить положительную величину. Однако такой подход не соответствует общему определению эластичности функции, поэтому обычно знак минус перед числовым значением коэффициента эластичности игнорируется, и он определяется по модулю. В случае, если закон спроса не выполняется (товар Гиффена), коэффициент эластичности спроса по цене положителен.  Рис. 2.6. Функция спроса с неограниченной и нулевой эластичностью Величина коэффициента эластичности может заметно различаться в зависимости от функции спроса: он может изменяться от 0 до ∞. На рис. 2.6 линия DD характеризует функцию спроса с эластичностью е = ∞, или, иначе говоря, с неограниченной эластичностью, при которой любое малое изменение цены вызывает значительное изменение спроса, а линия D'D' – функцию спроса с нулевой эластичностью, при которой объем спроса не реагирует на изменение цены. Для дальнейшего анализа рассмотрим линейную функцию спроса (рис. 2.7).  Рис. 2.7. Линейная функция спроса Эластичность этой функции изменяется в зависимости от уровня цены: если цена стремится к нулю, эластичность также стремится к нулю (в точке Q0), по мере возрастания цены и ее приближения к Р0, эластичность стремится к бесконечности. В середине этого интервала (при Р1 = Р0/2), коэффициент эластичности равен -1. На этом же рисунке для цен выше цены Р1 соответствующей объему спроса ОQ1, ценовая эластичность больше 1, для цен ниже P1 – спрос неэластичен. Иначе говоря, эластичность спроса выше при высоких и средних ценах и ниже – при низких ценах. Отсюда следует, что если функция спроса является линейной, а ее график представляет собой прямую линию, то эластичность принимает различные значения в каждой точке графика. Следовательно, без предварительного измерения невозможно сказать, является ли в данной точке спрос эластичным или относительно неэластичным. Вместе с тем наблюдается значительная связь между значением эластичности и наклоном линии спроса. При более пологой форме линии спроса величина коэффициента эластичности выше, чем в случае более крутой с точки зрения ее наклона линии спроса. Из вышесказанного можно сделать вывод, что коэффициент эластичности – во всех случаях величина переменная при данной функции спроса. Однако бывают ситуации, когда эластичность спроса на всем протяжении какого-либо отрезка равна 1. В этом случае Р0Q0 = P1Q1. График такой функции является равнобочной гиперболой и асимптотически приближается к осям координат, никогда не пересекаясь с ними. Рассмотрим, каким образом повлияет эластичность спроса на поведение покупателей. Здесь можно выделить несколько вариантов:

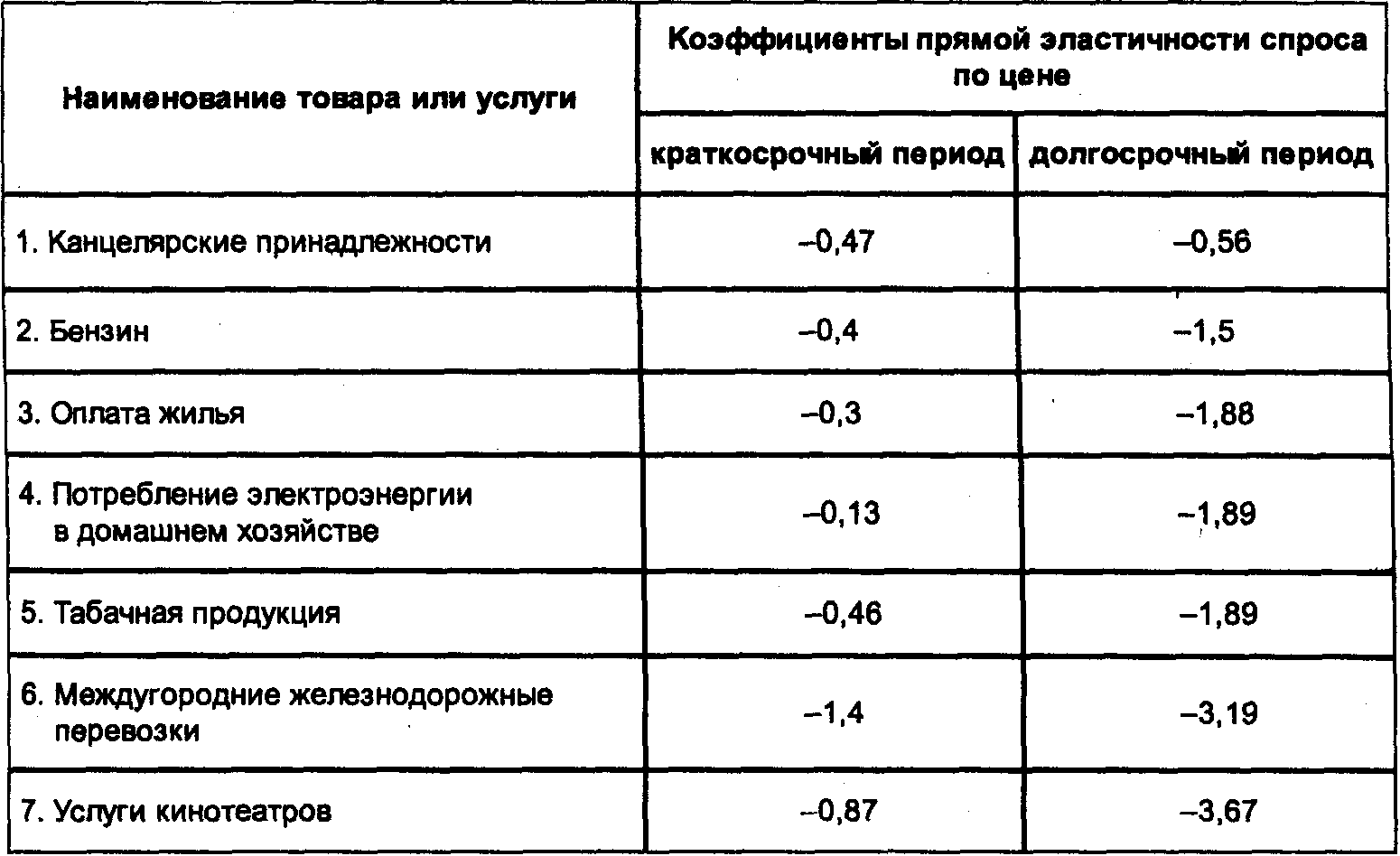

2.3.3. КОЭФФИЦИЕНТ ПРЯМОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ЦЕНЕ: ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ Какие же факторы влияют на эластичность спроса? Назовем основные из них. 1. Наличие товаров-заменителей: чем их больше, тем эластичнее спрос. При этом следует заметить, что чем более агрегированный товар мы рассматриваем, тем относительно ниже эластичность. Так, на топливо для автомобилей вообще спрос может быть малоэластичен, а на отдельные сорта бензина – эластичен. Спрос на отдельные виды пищевых продуктов эластичен, а на сельскохозяйственные продукты в целом – малоэластичен. На товары, не имеющие заменителей (соль), спрос практически (при малом изменении цены) неэластичен. 2. Доля расхода на данный товар в бюджете потребителя: чем она больше, тем выше эластичность. Однако этот аргумент не является всегда абсолютно правильным. Конечно, если товар составляет значительную долю в общих тратах потребителя, небольшое изменение его цены вызовет относительно большее изменение реального дохода данного потребителя. Но это касается только абсолютных объемов. Если же говорить об относительном изменении в потреблении (а именно это мы и имеем в виду, говоря об эластичности), нет причины думать, что, например, относительное увеличение спроса на товар будет больше вследствие снижения его цены только потому, что расходы на него составляют значительную долю бюджета потребителя. В экстремальном случае, если расходы на данный товар составляют 100% бюджета, общая ценовая эластичность спроса не может быть большой и будет составлять примерно 1. 3. Степень необходимости данного товара: эластичность спроса ниже всего у тех товаров, которые с точки зрения данного потребителя являются для него полезными. Поэтому здесь для каждого существуют свои критерии: одни при повышении цен на сигареты откажутся от курения, другие – нет. 4. Разнообразие возможностей использования данного товара: чем больше направлений его использования, тем эластичнее спрос (спрос на универсальные станки более эластичен, чем на специализированные). 5. Время приспособления к изменению цены. Обычно экономисты оценивают эластичность спроса для кратковременного и долгосрочного периодов. Как правило, спрос более эластичен в долгосрочном плане, поскольку за это время могут быть найдены или даже освоены производством товары-заменители, изысканы также возможности для безболезненного сокращения потребления данного товара. Например, изобретение более экономичных двигателей для автомобилей привело к снижению потребности в бензине и, следовательно, к падению спроса на него. Интересны данные американских авторов* по уровню ценовой эластичности спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах, приведенные в табл. 2.2. * Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: Финансы и статистика 1992. Т. 1. С.146. Таблица 2.2  По всем видам товаров и услуг эластичность в долгосрочном периоде выше, чем в краткосрочном, особенно важно это различие в сфере услуг и в потреблении электроэнергии в быту. Спрос на канцелярские товары практически не меняется во времени и остается неэластичным. Говоря о коэффициенте эластичности спроса по цене, надо иметь в виду то, что он отражает проявление функции спроса, ситуацию в данных рыночных условиях. Поэтому при его использовании в целях формирования ценовой политики надо обязательно знать время и место его исчисления. 2.3.4. КОЭФФИЦИЕНТ ПРЯМОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ЦЕНЕ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В условиях рыночной экономики существует тесная связь между эластичностью спроса, изменениями цен и расходами покупателя, которые, в свою очередь, формируют выручку продавца. Последняя может быть определена как: TR=P x Q, (2.4) где Р - рыночная цена, Q – объем спроса. На основе коэффициента эластичности спроса по цене можно определить динамику общих затрат потребителя и общей выручки производителя при изменении цены. Например, как изменится выручка производителя и затраты потребителя при увеличении цены, если спрос на данный товар эластичен. Ход рассуждений в этом случае может быть таким: эластичность спроса означает, что при изменении цены величина объема спроса меняется более высокими темпами по сравнению с ценой, то есть при возрастании цены объем спроса будет падать более быстрыми темпами, чем происходить ее рост. Следовательно, общая выручка производителя и общие затраты потребителя будут сокращаться. Для анализа в этом случае полезно пользоваться табл. 2.3. Таблица 2.3. Взаимосвязь изменения цены, прямой эластичности спроса, общего дохода продавца (TR) и общих затрат покупателя (ТС)

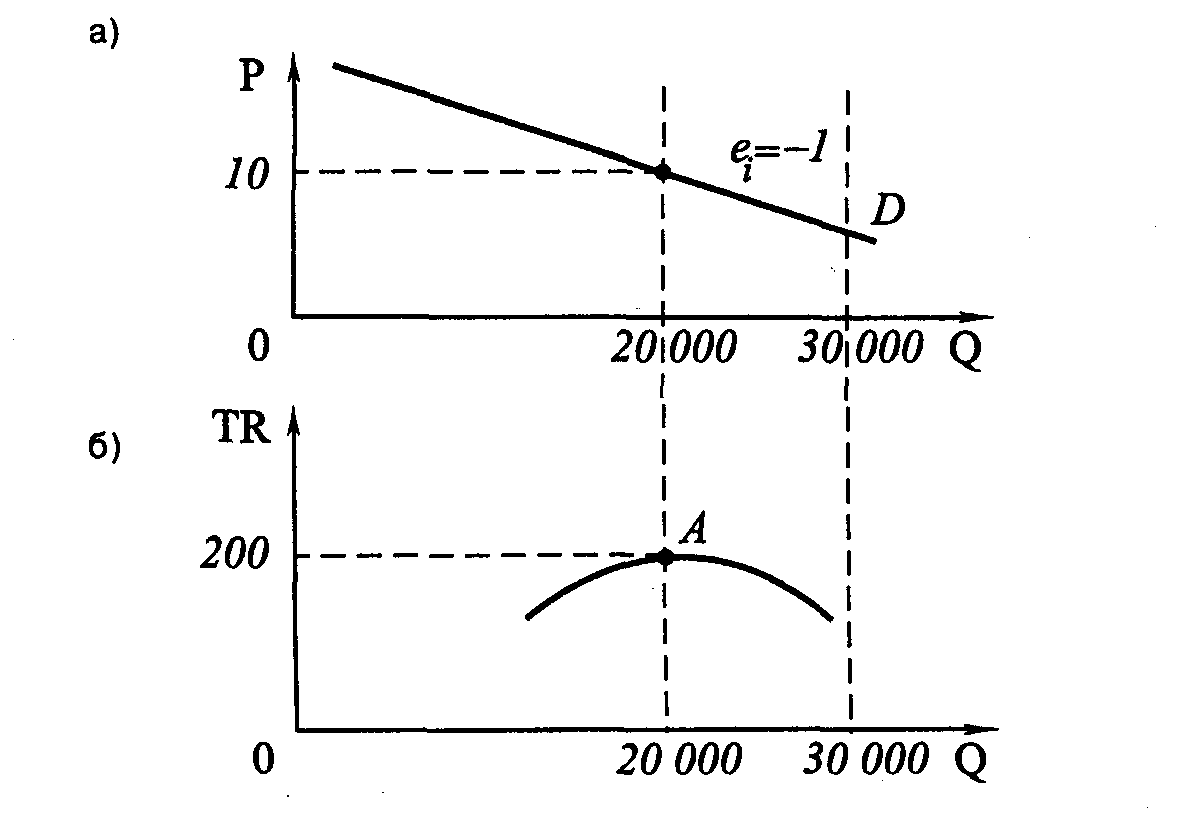

На основании приведенного можно сделать вывод: продавец заинтересован повышать цену, если спрос негибкий, и понижать, если спрос эластичный. Зная величину коэффициента эластичности, можно таким образом определить необходимый размер изменения цены с целью повышения доходов продавца или достижения экономии затрат потребителя. Большое значение имеет определение величины коэффициента эластичности спроса по цене, если требуется максимизировать доход от реализации билетов на спортивные соревнования или зрелищные мероприятия, проводимые на стадионах. В этом случае затраты практически не зависят от числа зрителей. В то же время установление цен на уровне, при котором происходит заполнение всех мест на стадионе, далеко не всегда позволяет решить поставленную задачу. Рассмотрим эту ситуацию более подробно (Q – число проданных мест, Р – цена в ден. ед., TR – общая выручка в тыс. ден. ед.). Как известно, при высоких ценах эластичность спроса высокая и поэтому снижение цены увеличивает доход организаторов. Снижение же цен, имеющее целью продажу билетов на все имеющиеся на стадионе места, сократит возможную выручку в связи с низкой эластичностью спроса при низких ценах. Таким образом, максимально возможная выручка достигается при коэффициенте прямой эластичности спроса по цене, равном -1(рис. 2.8).  Рис. 2.8. Максимизация дохода от продажи билетов 2.3.5. КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ЦЕНЕ: ПОНЯТИЕ И ИСЧИСЛЕНИЕ Коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене показывает относительное изменение объема спроса на данный (i-й) товар при изменении цены другого (j-го) товара. Этот коэффициент обозначается eij и рассчитывается по формуле: Поскольку Коэффициент перекрестной эластичности может быть положительным, отрицательным и нулевым. Если eij > 0, то такие товары называются взаимозаменяемыми, то есть повышение цены одного товара ведет к повышению спроса на другой. Так, при повышении цены на картофель может повысится спрос на крупы и макаронные изделия, при повышении цен на масло животное может возрасти спрос на маргарин и жиры. Если еij < 0, то товары являются взаимодополняющими (комплементарными), то есть при повышении цены одного товара спрос на другой падает. Классическим примером в этом случае является взаимозависимость спроса на автомашины от цен на бензин, ремонтные услуги, запасные части. При повышении последних, спрос на автомобили падает. Если еij = 0, то товары называют независимыми, то есть изменение цены одного товара не влияет на спрос на другой товар. Коэффициент перекрестной эластичности может быть использован для характеристики взаимозаменяемости и взаимодополняемости товаров лишь при небольших изменениях цен. При значительных изменениях цен будет проявляться влияние эффекта дохода, что приведет к изменению спроса на оба товара. Так, например, если цена картофеля снизится вдвое, то, очевидно, возрастет потребление не только картофеля, но и других товаров. В этом случае еij < 0, то есть эти товары будут классифицироваться как взаимодополняющие, что неверно. Здесь же следует отметить, что при анализе взаимозаменяемости важно учитывать уровень цен соответствующих товаров. Если разница в ценах двух взаимозаменяемых товаров значительна, то, скорее всего, в реальной жизни при увеличении цены на дешевый товар потребители не увеличат потребления дорогого товара. Также надо иметь в виду, что коэффициент перекрестной эластичности спроса на i-й товар по цене j-ro товара не равен коэффициенту перекрестной эластичности спроса на j-й товар по цене i-го товара. Можно привести данные* по коэффициенту перекрестной эластичности спроса по цене на пищевые товары (табл. 2.4). * I. Р. Gould and С. Е. Ferguson. Microeconomic Theory. Homewood, Illinois, 1980. P. 101. Таблица 2.4

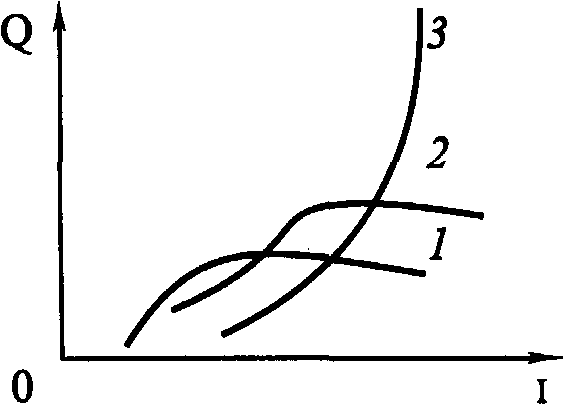

Из табл. 2.4 видно, что высокий уровень взаимозаменяемости характерен для масла и маргарина, а зависимость спроса на свинину от изменения цены на говядину крайне незначительна. Интерес представляет и тот факт, что степень взаимозаменяемости товаров различна в зависимости от того, изменение спроса на какой из них от цены другого мы изучаем. Как видно, потребитель при изменении цены на масло отреагирует более значительным изменением спроса на маргарин, чем при обратной ситуации. Таким образом, знание коэффициента перекрестной эластичности позволяет производителям взаимозаменяемых видов продукции достаточно точно определять объем производства одного вида продукта при предполагаемом изменении цен на другой вид. 2.3.6. КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ДОХОДУ На величину спроса на данный товар оказывает влияние не только изменение его цены и цен других товаров, но и изменение дохода потребителей. В этом случае можно рассчитать коэффициент эластичности спроса по доходу, который характеризует относительное изменение спроса на товар при изменении дохода потребителя (I). Он обозначается еi и рассчитывается по формуле: где Коэффициент эластичности спроса по доходу необходим при расчете потребительской корзины, определении структуры потребления лиц с различными доходами, исчислении степени изменения потребления того или иного товара при изменении уровня дохода и т. д. Полученные данные по изменению объема спроса могут быть использованы при решении вопросов развития производства. Товар называют: • низкокачественным, или неполноценным, если при увеличении дохода спрос на товар падает, то есть при еi < 0; • нормальным, если при увеличении дохода спрос на товар увеличивается, то есть при еi > 0. Следует отметить, что один и тот же товар может оказаться в разных группах по мере изменения доходов потребителей. Так, при высоком уровне дохода хлеб, скорее всего, окажется неполноценным товаром, а при низком – товаром первой необходимости. Среди нормальных товаров, в свою очередь, можно выделить три группы товаров: • товары первой необходимости, спрос на которые растет медленнее роста доходов (0 < еi < 1) и, следовательно, имеет предел насыщения; • предметы роскоши, спрос на которые опережает рост доходов (еi > 1) и поэтому не имеет пределов насыщения; • товары, спрос на которые изменяется пропорционально изменению доходов (еi = 1). Иногда эти товары называют товарами «второй необходимости». При расчете коэффициентов эластичности спроса по доходу следует пользоваться данными бюджетных обследований. При этом надо иметь в виду, что его средневзвешенная величина должна быть равна 1. Предприятия розничной торговли стараются иметь информацию об уровне коэффициента эластичности спроса по доходу для товаров, которыми они торгуют. Если у них есть эти данные, то они могут регулировать свои запасы и заказы так, чтобы быть готовыми к любым изменениям в конъюнктуре рынка. Например, при резком росте доходов населения спрос на мебель, бытовую технику, эластичный в рамках короткого периода, растет более высокими темпами, чем доходы, и, наоборот, при падении доходов он значительно сокращается. Это положение хорошо иллюстрируется с помощью кривых Торнквиста (рис. 2.9) для товаров первой необходимости (1), не первой необходимости (2) и роскоши (3).  Рис. 2.9. Кривые Торнквиста для различных групп товаров По данным американских источников, эластичность спроса по доходу в коротком периоде составляет: по говядине – 0,51; по одежде и обуви – соответственно 0,95 и 0,90; по мебели – 2,60; по автомобилям – 5,5. В то же время в рамках длительного периода эластичность спроса по доходу составляет по картофелю – (минус) 0,81, что означает, что американцы считают его некачественным товаром. Причем в большинстве случаев эластичность спроса на непродовольственные товары в длительном периоде значительно выше, чем в коротком, за исключением мебели, бытовой техники и автомобилей. Это связано с тем. что данные товары являются товарами длительного пользования и потребитель не всегда меняет их при росте дохода*. * Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: Финансы и статистика, 1992.Т. 1. С.159. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||