КСР по ЭлМк и Т Кудрицкий С.А. Учебнометодический комплекс для обеспечения контролируемой самостоятельной работы студентов (кср) по учебной дисциплине Электроника и микропроцессорная техника

Скачать 0.79 Mb. Скачать 0.79 Mb.

|

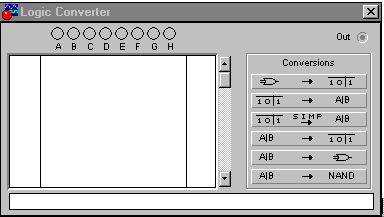

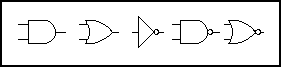

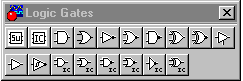

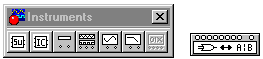

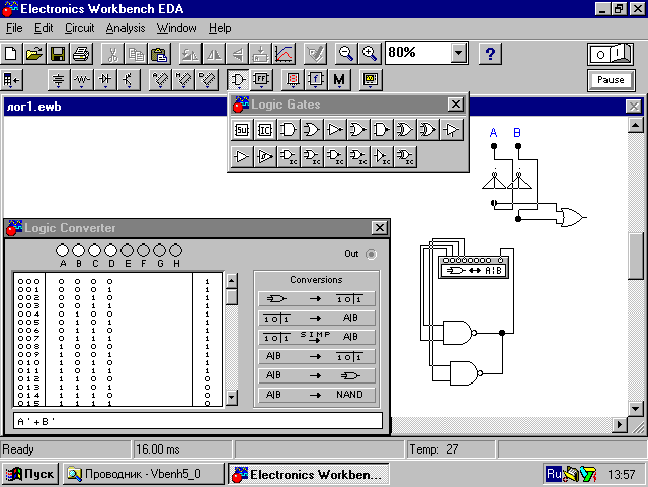

1 2 УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС для обеспечения контролируемой самостоятельной работы студентов (КСР) по учебной дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника» Для специальностей 1 – 36 01 01 Технология машиностроения 1 – 53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств 1-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства 3-й курс Всего КСР – 14 часов, 6 семестр Из них: Лабораторные занятия – 14 час. Материалы подготовлены Кудрицким С.А., преподавателем (в соответствии с Положением о контролируемой самостоятельной работе студентов БарГУ, утвержденным 18.08.2009 №341) Барановичи 2011 Курс «Электроника и микропроцессорная техника» изучается на 3 курсе дневной формы обучения специальностей 1 – 36 01 01 Технология машиностроения, 1 – 53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств, 1-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства. Для изучения курса отводится 102 часа. Из них 54 часа лекционных и 34 лабораторных, 14 практических . Кроме этого рекомендовано внедрение в учебный процесс изучение предмета при помощи такой формы обучения как контролируемая самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. Самостоятельная работа студентов является одним из видов организации учебного процесса в высшем учебном заведении. Цели самостоятельной работы по дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника»: - глубокое усвоение учебного материала; -приобретение студентами навыков самостоятельного изучения научной и учебной литературы по указанным темам; - развитие аналитического мышления; -формирование у студентов знаний теоретических основ электроники и методологии и методики решения различных задач; - получение студентами теоретических знаний и практических навыков использования и проектирования современных электронных средств управления и контроля технологическими объектами машиностроения. Учебная программа предусматривает проведение контролируемой самостоятельной работы студентов в объеме 14 часов: Таблицы истинности схем – 2 часа; Шифраторы и дешифраторы, элементы цифровой индикации – 2 часа; Регистры параллельные, сдвига, универсальные – 2 часа; Арифметико-логического устройства, аналого-цифровые преобразователи – 4 часа; Проектирование дешифраторов устройств ввода-вывода технологической информации – 2 часа; Программные драйверы устройств ввода-вывода технологической информации – 2 часа; Информационно-методическая часть  Тема 1. Таблицы истинности схем Цель работы: изучение назначения и принцип работы виртуального устройства логического конвертора (преобразователя). Знакомство с базовыми функциями логического конвертора – построение таблиц истинности схем. Оборудование: Электронная лаборатория Electronics Workbench. Краткая теория Для построения логических схем в библиотеке Logic Gates (логические элементы) предусмотрено возможность выбора логических элементов. На рисунке 1.1 показаны обозначения, используемые в Electronics Workbench логических элементов: конъюнкции - И, дизъюнкции – ИЛИ, отрицания – НЕ, 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ.   Рисунок 1.1 Перечень выбора возможных логических элементов В  электронной лаборатории Electronics Workbench имеется виртуальное устройство. Логический конвертор (Logic Converter) позволяет осуществлять 6 логических преобразований для логической функции с числом переменных от 1 до 8: представление таблицы истинности собранной из логических элементов схемы; обращение таблицы истинности в логическую формулу (СДНФ); минимизацию СДНФ; обращение формулы в таблицу истинности; представление формулы в виде схемы в логическом базисе 2И-НЕ. Логический конвертор выбирается из меню Instruments (Рисунок 1.2 ). электронной лаборатории Electronics Workbench имеется виртуальное устройство. Логический конвертор (Logic Converter) позволяет осуществлять 6 логических преобразований для логической функции с числом переменных от 1 до 8: представление таблицы истинности собранной из логических элементов схемы; обращение таблицы истинности в логическую формулу (СДНФ); минимизацию СДНФ; обращение формулы в таблицу истинности; представление формулы в виде схемы в логическом базисе 2И-НЕ. Логический конвертор выбирается из меню Instruments (Рисунок 1.2 ).Рисунок 1.2 Приведем описание технологии исследования логических схем с помощью логического конвертора (преобразователя). Собираем логическую схему. Подключаем исследуемую логическую схему к логическому конвертору (входов 8, выход один – расположен справа). Открываем логический конвертор щелчком левой кнопкой мыши по иконке конвертора. На экране появляется меню Logic Converter (Рисунок 1.3). Д Д С помощью логического конвертора можно проводить не только анализ логических устройств, но их синтез. Приведем описание технологии синтеза логического устройства по выходной комбинации с помощью логического конвертора (преобразователя). Раскрываем лицевую панель логического конвертора (Рисунок 1.3). Рисунок 1.3 Меню Logic Converter Активизируем курсором клеммы-кнопки A, B, ..H (начиная с F), количество которых равно количеству входов синтезируемого устройства (количеству логических переменных). Вносим необходимые изменения в столбец OUT и после нажатия на клавиши на панели преобразователя получаем результат в виде схемы на рабочем поле программы и логическую функцию в дополнительном дисплее. Контрольные вопросы и задания 1. Объяснить назначение и принцип работы логического конвертора. Решить следующие задания с использованием логического конвертора.  Рисунок 1.4 2. Исследуйте следующие функциональные схемы.   3. Исследуйте логическую схему и постройте функциональную логическую схему: а) B*C’+A*C. б) A*B’C+A*B’*C’+A’*B’*C. с) A*(B+C)*(D+C). 4.Провидите синтез логического устройства с выходной комбинацией: а) 00100111. б) 01101001. с) 0110100110010110. Тема 2. Шифраторы и дешифраторы, элементы цифровой индикации Цель работы: изучение схемотехники и работы семисегментных индикаторов, шифраторов, дешифраторов, а также их применения в цифровых и микропроцессорных устройствах. Общие сведения. Любая микропроцессорная система реализует пять основных этапов преобразования информации: ввод исходной информации, обработка (выполнение логических, арифметических и других операций), управление процессом обработки, хранение и вывод результатов. В  простейшей цифровой системе, представленной на рисунке 2.1, функцию ввода информации выполняет кнопочная клавиатура, с помощью которой осуществляется ввод численной или символьной информации (цифр, букв и других символов). Для формирования двоичного кода, вводимого в однокристальную микроЭВМ (ОЭВМ) при нажатии соответствующей клавиши на клавиатуре, применяется цифровое устройство, называемое шифратором (Ш). Обработка и управление процессом обработки информации осуществляется микропроцессором (МП), входящим в состав микроЭВМ. Хранение исходных данных, промежуточных и конечных результатов, а также программ, по которым происходит обработка информации, осуществляется запоминающим устройством (ЗУ), входящим также в состав ОЭВМ. Вывод информации осуществляется на семисегментный светодиодный индикатор. Отображение соответствующего символа (цифры или буквы) на семисегментном индикаторе осуществляется при подаче на его входы семиразрядного управляющего двоичного кода, который формируется цифровым устройством, называемым дешифратором (Д). Дешифратор выполняет преобразование двоичной информации на выходе ОЭВМ в специальный двоичный код семисегментного индикатора, соответствующий отображаемому символу. Семисегментный индикатор – представляет собой светодиодную матрицу, состоящую из семи светодиодов с общим анодом или катодом в одном корпусе. На рисунке 2.2 показан внешний вид и схемы подключения светодиодного индикатора АЛС320. Различные комбинации светящихся сегментов, обеспечиваемые внешней коммутацией, позволяют воспроизвести цифры от 0 до 9 и некоторые символы. В 8-сегментных индикаторах (АЛС321) восьмой сегмент отображает десятичную точку. Шифратор (кодер) – это комбинационное логическое устройство, вырабатывающее на выходах параллельный двоичный код при подаче сигнала только на один какой-либо его вход. Такое кодирующее устройство применяется для преобразования символов определенного кода в n-разрядный двоичный код. Число информационных входов шифратора равно числу преобразуемых символов (клавиш клавиатуры) и удовлетворяет условию  ыходного двоичного кода, достаточных для преобразования шестнадцатеричных цифр от 0 до F. Дешифратор (декодер) – это комбинационное логическое устройство, которое при появлении на входах параллельного двоичного кода вырабатывает выходной сигнал на одном из выходов. Как правило, номер выхода, на котором появляется выходной сигнал, соответствует определенному входному двоичному коду. Такое декодирующее устройство применяется для распознавания входных двоичных кодов и преобразования двоичного кода в другие виды кодов, например, в семисегментный код для управления семисегментными индикаторами. Число входов дешифратора равно числу разрядов входного двоичного кода, а число выходов определяется выражением В настоящей работе рассматривается схемотехника подключения семисегментных индикаторов и управление процессами ввода и отображения информации. Исследование работы конкретных схем выполняется на ПЭВМ с использованием моделирующей программы Electronics Workbench (EWB). Предварительное задание к эксперименту. Изучив работу светодиодного индикатора, дешифратора-формирователя семисегментного кода и шифратора, определите для цифры, соответствующей Вашему номеру варианта, двоичный и семисегментный коды. Результаты запишите в соответствующие графы таблицы 2.1. Таблица2.1

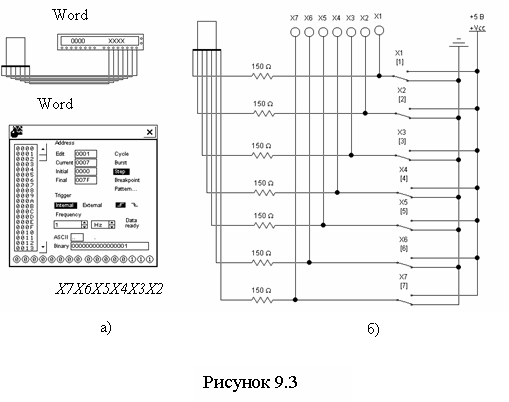

Порядок выполнения эксперимента Соберите схему включения семисегментного индикатора (рисунок 2.3).  В схеме на рисунке 2.3, а генератор двоичного кода вырабатывает на выходах Х7, …, Х1 двоичный код, увеличивающийся на 1 при каждом нажатии указателем «мыши» кнопки «Step», и подаваемый на входы индикатора. В пошаговом режиме можно подать на индикатор 27=128 семиразрядных двоичных кодов (от 00000002 до 11111112) и увидеть соответствующую отображаемую им информацию. В схеме на рисунке 2.3,б под действием подаваемого напряжения от шины +5 В на отдельные входы индикатора через управляемые ключи Х1 … Х7 можно заставить светиться один или несколько сегментов. Таким образом, включив и отключив соответствующие ключи, можно отобразить на индикаторе нужную информацию. Управление ключами осуществляется нажатием клавиш (1 … 7) на цифровой клавиатуре компьютера. Задание к эксперименту. 1) В пошаговом режиме, нажимая указателем «мыши» кнопку «Step» и подавая, таким образом, двоичные коды на индикатор, определите и запишите в таблицу 2.2 коды, соответствующие цифрам от 0 до 9. Таблица2.2

2) С помощью ключей Х1 … Х7 подайте на индикатор двоичные коды из таблицы 2.2 и убедитесь в правильности отображения информации и выполнения предварительного задания. Соберите схему подключения индикатора к дешифратору-формирователю, преобразующему двоичный код в семисегментный код индикатора для отображения десятичных цифр (рисунок 2.4). На рисунке 2.4 приведена схема для исследования совместной работы генератора двоичного кода, микросхемы дешифратора 7448 и семисегм  ентного индикатора. Микросхема К155ИД1является аналогом микросхемы 7447A, условное обозначение которой показано на рисунке 2.5,а. Микросхемы К155ИД1 и 7447A имеют инверсные входы и выходы в отличие от микросхемы 7448. Двоичный код подается на информационные входы A, B, C, D. Вход LT используется для активизации всех выходов дешифратора – при подаче на него НИЗКОГО напряжения на индикаторе светятся все сегменты, независимо от кода на информационных входах. Входы RBI и BI/RBO – входы «гашения» – используются для гашения индикатора при подаче на них НИЗКОГО напряжения.  Задание к эксперименту. 1) В пошаговом режиме, подавая двоичные коды на входы дешифратора, заполните таблицу состояний (таблицу 2.3) микросхемы 7448. Обратите внимание на изображение цифр «шесть» и «девять», а также на специфические символы для некоторых входных кодов, которым соответствуют неполные цифровые изображения на индикаторе. Таблица 2.3.

2) В циклическом режиме генератора входных кодов проверьте работу дешифратора при подаче поочередно на его управляющие входы (LT, RBI и BI/RBO) НИЗКОГО напряжения. 3) Проверьте результат предварительного задания.  Соберите схему отображения информации, вводимой с цифровой клавиатуры (ключи 1 … 9), шифратора (микросхема 74147), дешифратора-формирователя (микросхема 7447) и семисегментного индикатора (рисунок 2.6). М  икросхема 74147 – приоритетный шифратор имеет девять входов Приоритет входов проявляется в том, что при подаче активного сигнала на несколько входов активизируется (откликается) вход с большим приоритетом. Нуль кодируется на выходе, когда на все девять входов подано напряжение ВЫСОКОГО уровня, поэтому нулевого входа нет. Аналогом микросхемы 74147 является микросхема К155ИВ3, условное обозначение которой показано на рисунке 2.7. При нажатии какой-либо клавиши цифровой клавиатуры компьютера происходит замыкание ключа с соответствующим номером (1 … 9) на шину «земля» (НИЗКИЙ уровень напряжения), и на один из входов микросхемы 74147 подается сигнал НИЗКОГО уровня (логический нуль). Выходной двоичный код шифратора отображается индикаторами X4, X3, X2, X1 и подается через инверторы на входы дешифратора-формирователя, который преобразует полученный двоичный код в код управления семисегментного индикатора. С выходов дешифратора семисегментный код через инверторы подается на индикатор, на котором высвечивается цифра, соответствующая нажатой клавише цифровой клавиатуры (номеру ключа, замкнутому на заземленную шину). Задание к эксперименту. 1) Поочередно нажимая клавиши цифровой клавиатуры компьютера, установите все ключи в исходное состояние – замкните их на шину +5 В. При этом на индикаторе должен высветиться «нуль». 2) Поочередно нажимайте клавиши цифровой клавиатуры в последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , заполняя после каждого нажатия таблицу состояния шифратора (таблица 9.4). После нажатия клавиши «9» все ключи будут замкнуты на шину «земля», а на индикаторе будет высвечиваться цифра «9». В этом проявляется наивысший приоритет девятого входа шифратора – при замкнутом ключе «9» на шину «земля» нажатие в любой последовательности клавиш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не изменит выходного кода шифратора и состояния индикатора. Таблица 2.4.

Примечание: В – ВЫСОКИЙ и Н – НИЗКИЙ уровень напряжения. Содержание отчета Цель работы, структурная схема микропроцессорной системы (рисунок 2.1), условные обозначения шифратора и дешифратора (рисунки 2.5,а и 2.7), схемы включения светодиодного индикатора (рисунки 2.2,г и 2.5,б), таблицы с результатами экспериментов, выводы. Контрольные вопросы 1. Какие устройства называют комбинационными? 2. Каким образом описывается работа комбинационных устройств? 3. Что такое дешифратор и как он работает? 4. Что понимают под понятием семисегментный код? 5. Как устроен светодиодный индикатор и как он подключается для отображения информации. 6. Что такое шифратор и как он работает? 7. Какие особенности имеет приоритетный шифратор? 8. Какие бывают разновидности дешифраторов? 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||