Лис - Пропедевтика внутренних болезней (1). Учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, медикопсихологического факультетов допущено Министерством образования

Скачать 7.2 Mb. Скачать 7.2 Mb.

|

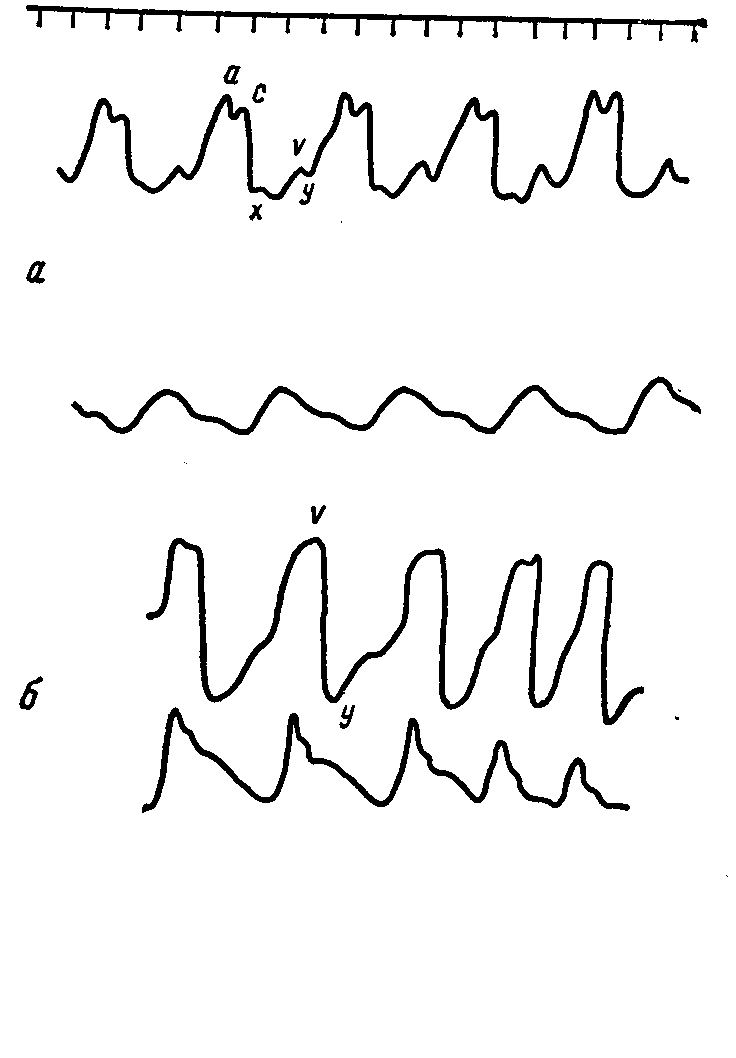

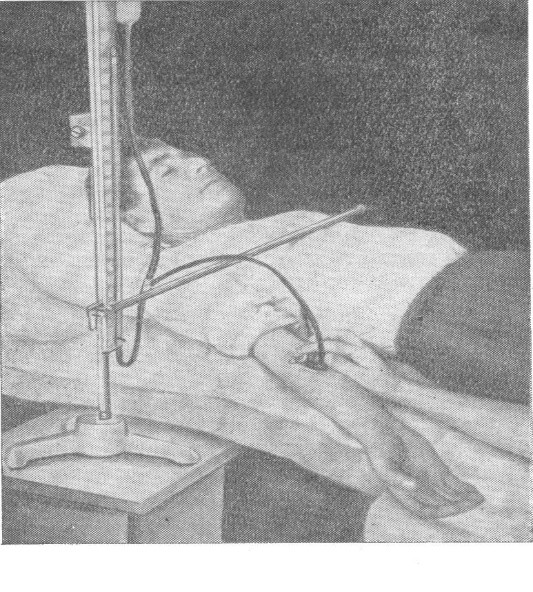

ВЕННЫЙ ПУЛЬС И ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕВенозная система обеспечивает приток крови к правому сердцу. Поэтому при повышении давления в правом предсердии в связи с сердечной недостаточностью происходит расширение (набухание) периферических вен, прежде всего видимых вен на шее. В норме это давление не превышает 10 см водного столба и повышается при правожелудочковой недостаточности любой природы (особенно при пороках трехстворчатого клапана, констриктивном перикардите). Венный пульс. Флебография. В норме пульсация вен визуально практически не определяется. Метод графической записи венного пульса называется флебографией. Чаще всего её регистрируют в области яремных вен, где пульсация выражена наиболее четко. При этом специальным датчиком, расположенным над яремной веной, можно зафиксировать колебания венозной стенки, связанные с изменением кровенаполнения крупных вен, расположенных близко к сердцу, в виде кривой флебограммы (рис.38). По этой кривой в конечном итоге можно судить о функциональном состоянии правых отделов сердца. У здоровых лиц в течение сердечного цикла на флебограмме появляется ряд волн: положительные (а, с, v) и отрицательные (х, у). Их происхождение объясняется следующим образом: Волна а появляется при сокращении правого предсердия и изгнании крови в правый желудочек. В этот момент задерживается опорожнение полых вен от притекающей с периферии венозной крови; вены, в том числе и яремные, переполняются и набухают, что отражается волной а. Волна с появляется вслед за волной а после незначительного снижения кривой. Она связана с систолой желудочков и возникает за счет передачи пульсации сонной артерии, располагающейся вблизи яремной вены Следующая глубокая отрицательная волна х обусловлена тем, что во время наступившей систолы желудочков правое предсердие находится в диастоле и кровь из полых вен и, естественно, из яремных вен изливается в правое предсердие. Вены опорожняются и спадаются – на флебограмме регистрируется глубокая отрицательная волна х, называемая систолическим коллапсом. Следующая положительная волна v появляется в конце систолы желудочков при закрытом трехстворчатом клапане. Она связана с тем, что скапливающаяся в предсердиях кровь задерживает поступление новой крови из полых вен. В следующее мгновение открывается трехстворчатый клапан и кровь поступает в правый желудочек. Это способствует притоку крови из полых вен в правое предсердие и спадению яремных вен – на флебограмме фиксируется очередная отрицательная волна у, которую называют диастолическим коллапсом.  Рис.38. Венный пульс: а – нормальный (отрицательный), б – желудочковый (положительный) При анализе флебограммы обращают внимание на форму и ширину отрицательных волн и, главное, на их соотношение с показателями сфигмограммы. В частности, на нормальной флебограмме наиболее выраженной является волна а, поэтому такая форма кривой венного пульса называется предсердной. При одновременной записи флебограммы и сфигмограммы, что чрезвычайно важно, максимальному подъему кривой сфигмограммы (анакроте) в норме на флебограмме соответствует отрицательная волна х, поскольку при систоле желудочков и изгнании крови в артериальную систему начинается диастола предсердий и отток в них крови из вен. Отсюда второе название нормального венного пульса – отрицательный венный пульс. Визуально в области шеи можно тоже заметить спадение яремных вен. При относительной или органической недотаточности трехстворчатого клапана, тяжелой сердечной недостаточности, сопровождающейся выраженным венозным застоем в большом круге кровообращения (в том числе и в системе верхней полой вены), при мерцательной аритмии наступает слабость правого предсердия. Это приводит к тому, что волна а становится низкой, широкой и может совсем исчезнуть. В такой ситуации даже в период диастолы давление в правом предсердии остается высоким, опорожнение яремных вен затрудняется. Следовательно, сглаживается и исчезает отрицательная волна х, а на флебограмме отражается только деятельность правого желудочка: яремная вена набухает во время его систолы, что выражается высокой положительной волной v, и спадает в период диастолы (отрицательная волна у). Такая форма венного пульса называется желудочковой. При синхронной записи сфигмограммы в такой ситуации максимальному подъему сфигмограммы соответствует уже не систолический коллапс вены (отрицательная волна х), положительное отклонение – волна v. Это дало повод называть желудочковый венный пульс положительным венным пульсом. Визуально при этом яремные вены набухшие, практически не спадаются и пульсируют. Измерение венозного давления Оно осуществляется с помощью флебото-нометра, который представляет собой стеклянную трубку с диаметром просвета 1,5 мм и миллиметровыми делениями от 0 до 350 (рис.39). Нижний конец системы резиновых трубок соединяют с иглой. Систему стеклянных и резиновых трубок заполняют стерильным изотоническим раствором хлорида натрия. Уровень жидкости в стерильной трубке устанавливают на нулевом делении шкалы. Исследуемый находится в положении лежа. Прибор устанавливают так, чтобы нулевое деление шкалы располагалось на уровне правого предсердия, приблизительно у нижнего края грудной мышцы. Давление измеряют в локтевой вене, в которую вводят иглу, соединенную с резиновой трубкой аппарата. У здоровых людей оно колеблется в пределах 60-100 мм водного столба. Его повышение отмечают при сердечной недостаточности с застоем крови в большо круге кровообращения. Центральное венозное давление (ЦВД) наиболее точно измеряют с помощью электроманометров при катетеризации правых отделов сердца. В норме ЦВД равно 4-10 см водяного столба. О величине венозного давления можно ориентировочно судить по высоте поднятия руки до опорожнения вен и побледнения конечности. При этом больной находится в строго горизонтальном положении на спине. Высота, на которую поднимается рука от уровня правого предсердия, выраженная в миллиметрах, приблизительно соответствует величине венозного давления в мм. водного столба.  Рис. 39. Флеботонометрия. Дополнительные методы исследования сосудистой системы Плетизмография – позволяет изучать интенсивность объемного кровотока в конечностях с помощью специального прибора плетизмографа. Реография – широко распространенный в современных условиях метод изучения состояния кровотока в любых органах. Было установлено, что удельное сопротивление тканей зависит от степени кровоснабжения той или иной части тела: чем интенсивнее кровоток, тем меньше удельное сопротивление тканей и тем выше амплитуда реографической кривой, записываемой специальным прибором – реографом. Наоборот, при уменьшении кровотока в органах, тканях, конечностях удельное сопротивление их увеличивается, а реографическая кривая становится низкоамплитудной. С помощью реографии можно изучать уровень артериального наполнения и венозный отток в головном мозге (реоэнцефалография), легких (реопульмонография), печени (реогепатография) конечностях (реовазография верхних и нижних конечностей) и др. С помощью тетраполярной реографии можно определить основные параметры центральной гемодинамики (ударный, минутный объемы кровообращения, удельное периферическое сопротивление и др.), а также типы кровообращения (нормо-кинетический, гиперкинетический, гипокинетический) (см. таблицу 7). Таблица 7 Типы кровообращения (Г.И. Сидоренко и др. 1994).

Ангиография – с помощью контрастных веществ с использованием специальных аппаратов ангиографов можно сделать серию снимков и определить состояние сосудистой системы того или иного органа. Частным примером этого метода является широко используемая в современных условиях коронарография. Ультразвуковые методы исследования сосудов – самый современный метод. Используя свойства ультразвука, с помощью специального сосудистого датчика с одновременным использованием метода допплерографии можно изучать просвет сосудов, состояние сосудистой стенки, видеть в цветном изображении нормальные и патологические потоки крови. Благодаря этому методу стала доступной диагностика патологии аорты, сонных, позвоночных и других артерий. Скорость распространения пульсовой волны. Эта методика позволяет судить о степени эластичности сосудистых стенок. Чем плотнее сосудистая стенка, тем быстрее распространяется пульсовая волна. Для определения скорости пульсовой волны обычно синхронно записывают сфигмограммы сонной и бедренной артерий с помощью механо-кардиографа. В норме скорость распространения пульсовой волны колеблется в пределах 4,5-8м/сек. Она возрастает при атеросклерозе, артериальной гипертензии, а уменьшается при гипотонии, анемиях, пороках сердца. Определение скорости кровотока с использованием специальных методик (пробы с эфиром, лобелиновый тест, радиоизотопный метод, метод разведения вводимых внутривенно красителей, магнезиальная проба и др.). Представляем основные клинические синдромы при поражении артерий, вен, лимфатических сосудов, обеспечивающих периферическое кровообращение. СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ Причиной острой артериальной недостаточности чаще всего являются тромбозы или эмболии, хроническая артериальная недостаточность (ХАН) - результат атеросклероза, облитерирующего эндартериита у курильщиков, узелкового периартериита и др. Жалобы: Острые ишемические боли в конечностях при тромбэмболиях артерий, при хронической артериальной недостаточности боли в икроножных мышцах при ходьбе, иногда судороги, вынуждающие больного остановиться (симптом «перемежающейся хромоты»); чувство онемения, ползания мурашек, зябкость, повышенная чувствительность к холоду. Осмотр и пальпация. Кожа пораженных конечностей бледная, холодная наощупь, трофические расстройства (выпадение волос, шелушение, сухость, утолщение, слоистость ногтей). При развитии асептической гангрены кожа становится синюшной, затем черного цвета. Пульс на периферических артериях (a. poplitea, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis) слабый или отсутствует. При реовазографии артериальные асцилляции резко снижены. СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА Наиболее частые причины: варикозное расширение вен нижних конечностей с последующим тромбофлебитом поверхностных или глубоких вен; флеботромбозы. Жалобы: чувство тяжести, распирания в областей голеней, особенно при длительном пребывании в вертикальном положении, отеки нижних конечностей. Осмотр: местный отек конечности ниже венозного блока (тромбоза), кожа цианотичная с трофическими расстройствами. Можно выявить варикозно расширенные вены с тромбированными узлами. При длительном течении могут образовываться трофические язвы, длительно не заживающие. Пальпация: выявляются плотные отеки. СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ОТТОКА Жалобы: чувство тяжести, распирания, увеличение объема пораженной конечности. Осмотр: конечность утолщена, отечность, «слоновость». Цвет кожи обычный, температура нормальная. | |||||||||||||||||||||||||||