Лис - Пропедевтика внутренних болезней (1). Учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, медикопсихологического факультетов допущено Министерством образования

Скачать 7.2 Mb. Скачать 7.2 Mb.

|

|

Магнитно-резонансная томография (МРТ) миокарда с контрастированием Метод основан на том, что парамагнитные контрасты (омнискан, галодиамид) накапливаются во внеклеточной жидкости, вызывают изменение интенсивности МР-сигнала, показывая воспалительный отек. Чувствительность метода составляет 70-75%. Эндомиокардиальная биопсия В настоящее время является диагностическим стандартом при остром миокардите. В современных условиях прижизненную биопсию миокарда можно повторять неоднократно. Забор материала для биопсии производится трансвенно из правой стороны межжелудочковой перегородки. При трактовке результатов, как указывалось выше, необходимо пользоваться «Далласскими критериями». Лабораторные методы (анализ крови) Повышенная СОЭ (60%); лейкоцитоз (25%); повышение уровня МВ-изофермента КФК (12%); повышение концентрации тропонина J. По некоторым источникам чувствительность теста с сердечным тропонином J достигает 34%, специфичность – 89%, положительная диагностическая значимость – 82%. Определение титра вируснейтрализующих или комплементсвязывающих антител, антител к микоплазме и стрептококку (антистрептолизин-О). ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ Инфекционный эндокардит (ИЭ) – воспалительное заболевание эндокарда, вызванное инфекцией, ведущее к деструкции клапанного аппарата и нарушению его функции. Этиология и патогенез Особенностью этого заболевания является то, что инфекция локализируется на клапанах сердца или пристеночном эндокарде с последующим поражением многих органов. Возникновению инфекционного эндокардита чаще всего предшествует ревматический или врожденный порок сердца. Кроме этого для развития ИЭ необходимо изменение реактивности эндокарда, снижение защитных иммунологических реакций. Эндокардит вызывается различными инфекционными факторами: зеленящим стрептококком (в 10-20% случаев, но 50-е годы это был основной возбудитель); стафилококком (40-50%); энтерококком (4-10 %); грамотрицательными палочками (E. coli, синегнойной палочкой, клебсиеллой). При этом заболевании происходит язвенно-некротическое поражение эндокарда. На их поверхности образуются тромботические наложения. Постепенно клапаны склерозируются и деформируются. Они могут полностью разрушаться. Часто поражается митральный клапан, несколько реже аортальный клапан. Однако в связи с ростом наркомании в последние годы все чаще поражается трехстворчатый клапан. Инфекция заносится при внутривенном введении наркотиков (часто нестерильными шприцами). Эндокардит можно разделить на: первичный - возникает в здоровом сердце, вторичный - развивается на фоне уже имеющегося патологического процесса в сердце (например при ревматических пороках). Клиническая картина Клиническая картина, в основном, обусловлена: 1) инфекционным процессом в эндокарде; 2) периодической токсемией и бактериемией; 3) тромбоэмболиями и тромбозами сосудов различных органов; 4) иммунологическими нарушениями, которые приводят к развитию васкулитов в различных органах с возникновением миокардита, гепатита, нефрита и т.п. Больные жалуются на повышение температуры до субфебрильных цифр (37-38С). На фоне этой температуры возникают периодические подъемы температуры до 39-40 С ("температурные свечи"). Это сопровождается ознобом и обильным потоотделением. Беспокоит слабость, быстрая утомляемость, потливость, снижение аппетита. Из-за частого поражения миокарда (развитие миокардита) беспокоит одышка при небольших физических нагрузках, ноющие боли в области сердца, сердцебиение, перебои в работе сердца. Кроме этого могут появиться боли в правом, левом подреберье, поясничной области из-за увеличения печени, селезенки, поражения почек. Объективное обследование При общем осмотре выявляется бледность кожных покровов из-за развития анемии. Иногда кожа становится желтовато-серого цвета - цвета "кофе с молоком" из-за гипербилирубинемии и анемии. При длительном течении заболевания появляются трофические расстройства: кожа шелушится, тургор ее снижен, волосы ломкие. У части больных на коже может наблюдаться геморрагическая сыпь. Это проявления васкулита. Петехиальные высыпания бывают на слизистых полости рта, на конъюнктивах и складках век - симптом Лукина-Либмана. Поражение капилляров можно выявить и при симптоме щипка. При этом после небольшого сдавления кожи появляется петехиальная сыпь или кровоподтеки. У некоторых больных могут быстро возникнуть изменения фаланг пальцев по типу "барабанных палочек" и ногтей по типу "часовых стекол". По мере прогрессирования заболевания развивается похудание больных. Со стороны сердца часто наблюдаются признаки приобретенного или врожденного порока сердца. С возникновением эндокардита тоны сердца изменяются, быстро появляются шумы, вызванные изменениями на пораженном клапане. Наиболее часто поражается митральный клапан. Развиваются признаки его недостаточности. Кроме признаков эндокардита у больных часто находят признаки воспаления миокарда. Это проявляется нарастанием сердечной недостаточности, возникновением аритмий. Со стороны органов брюшной полости часто выявляется увеличение селезенки. Оно определяется и пальпаторно. Может наблюдаться увеличение печени. Для инфекционного эндокардита характерны осложнения, обусловленные эмболиями и тромбозами сосудов различных органов. Это может привести к возникновению инфарктов в различных внутренних органах: легких, селезенке, почках, головном мозге, конечностях. Следует подчеркнуть, что особенно часто у большинства больных наблюдается поражение почек, в т.ч. развивается и гломерулонефрит: повышается АД, в моче появляется белок (протеинурия), увеличивается количество эритроцитов (гематурия). Лабораторные и инструментальные методы исследования Общий анализ крови: нормохромная или гипохромная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево или лейкопения, моноцитоз, выраженное ускорение СОЭ (до 50-60-70 мм/час). Биохимическое исследование крови: диспротеинемия - гипоальбуминемия, увеличение количества глобулинов, особенно -глобулинов; положительные осадочно-белковые пробы: формоловая, тимоловая, сулемовая. Посевы крови на стерильность и гемокультуру. Цель: выявить возбудителя в крови. Одновременно определяется чувствительность флоры к антибиотикам. Забор крови проводится 3-кратно в течение суток и на высоте лихорадки. Общий анализ мочи: протеинурия, эритроцитурия, лейкоцитурия, цилиндрурия. Исследование сердечно-сосудистой системы включает УЗИ сердца, рентгенографию органов грудной клетки, ЭКГ, ФКГ. При этом УЗИ сердца в настоящее время занимает ведущую роль среди всех инструментальных методов в постановке диагноза эндокардита. Обнаруживаются деструкция и вегетации на митральном и аортальном клапанах, пристеночные тромбы в полостях. Могут быть отрывы хорд митрального клапана, разрывы или перфорации створок клапанов. Вегетации в остром периоде состоят из нитей фибрина, колоний бактерий, форменных элементов крови. СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ Артериальная гипертензия (АГ) как термин – повышение артериального давления крови. Артериальная гипертензия как самостоятельная нозологическая единица (эссенциальная или первичная гипертензия) – заболевание с определенной этиологией и патогенезом, при котором повышение АД с самого начала является основным и ведущим признаком, и оно не обусловлено патологией других органов и систем. В отличие от этого симптоматическая (вторичная) гипертензия – лишь один из симптомов какого-то другого (основного) заболевания (гломерулонефрит, стеноз почечных артерий, аортальная недостаточность и др.). К симптоматическим артериальным гипертензиям относятся: Нефрогенная (ренопаренхиматозная), возникает при гломерулонефритах, пиелонефритах, амилоидозе почек. Реноваскулярная (вазоренальная) – при сужении почечных артерий (атеросклероз, фибромускулярная гиперплазия, аневризма почечной артерии, сдавление артерии опухолью и др.). Эндокринная АГ: при феохромоцитоме (опухоль мозгового слоя надпочечников); первичном гиперальдостеронизме (синдром Кона); болезни или синдроме Иценко-Кушинга (гиперкортицизме, повышенной продукции кортизола); тиреотоксикозе (Базедовой болезни). Неврогенная – при опухолях головного мозга, черепно-мозговых травмах, полиомиелите и др. Гемодинамическая – при атеросклерозе аорты, недостаточности аортального клапана. Застойная – при сердечной недостаточности. Ангиогенная – при коарктации аорты (сужении), сужении сонных артерий. Лекарственная АГ (при длительном употреблении кортикостероидов, адреномиметиков, кофеина, антидепрессантов, неспецифических противовоспалительных средств и др.). АГ, представленная в пунктах 5,6,7, иногда объединяются термином кардиоваскулярные АГ. СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ Жалобы: головная боль, чаще в затылочной и теменной областях, тяжесть в затылке, головокружение, шум в голове, "летание мушек" перед глазами, колющие или ноющие боли в прекордиальной области. Осмотр и пальпация: часто гиперстеническая конституция, повышенное питание, гиперемия лица. Верхушечный толчок разлитой, резистентный, смещен влево, иногда вниз. Пульс твердый, полный. Перкуссия: левая граница относительной сердечной тупости смещена влево в IV-V межреберьях за счет увеличения левого желудочка. В поздних стадиях - расширение границ сосудистого пучка (во II межреберье). Аускультация: I тон на верхушке ослаблен, акцент II тона над аортой. По мере нарастания изменений со стороны левого желудочка может появиться функциональный систолический шум на верхушке сердца, нарушения ритма сердца. Инструментальные методы исследования Рентгенологически: Признаки гипертрофии левого желудочка, аортальная конфигурация сердца, аорта расширена, уплотнена. ЭКГ: Левограмма: RI>RII>RIII, SIII>SI, RV5-6>RV4. Признаки перегрузки левого желудочка: сегмент S-T в I, aVL, V5-6 ниже изолинии. Могут быть уплощенные, сглаженные или, даже, отрицательные Т в I, аVL, V5-6. Глазное дно: артерии сетчатки сужены, извиты, вены расширены. Симптомы Гуна-Салюса I, II, III ст. Симптомы "медной" и "серебряной" проволоки. УЗИ сердца: утолщение стенки левого желудочка. ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ Это заболевание, характеризующееся повышением уровня артериального давления, не связано с каким-либо самостоятельным поражением органов и систем. Встречается, по данным разных авторов, в 15-30% от всего взрослого населения. Среди всех артериальных гипертензий на долю эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) приходится 90-95% случаев. Синонимом ЭАГ является «гипертоническая болезнь». Однако, по рекомендациям экспертов ВОЗ, термин «гипертоническая болезнь» в настоящее время не применяется. Этиология и патогенез Причины развития ЭАГ все еще неясны. Можно лишь с уверенностью сказать, что это полифакторное заболевание и среди предрасполагающих факторов выделяют: нервно-психические травмы, частые эмоциональные стрессы; наследственно-конституциональные особенности; профессиональные вредности (шум, постоянное напряжение зрения, тяжелые физические нагрузки); особенности питания (избыточное употребление поваренной соли, дефицит кальция, магния, чрезмерное поступление в организм кадмия); возрастная перестройкая диэнцефально-гипоталамических структур мозга (в период климакса); черепно-мозговые травмы; интоксикации (курение, алкоголь); нарушение жирового обмена (ожирение); гиподинамия. Факторы, определяющие прогноз при АГ (критерии стратификации риска) изложены ниже. В возникновении ЭАГ очень большую роль отводят отягощенной наследственности. Считают, что генетический дефект связан с дефектом плазматических мембран и выражается в нарушении транспорта одновалентных катионов и кальция. Однако чтобы возникло заболевание необходимо наличие предрасполагающих факторов (стрессы, курение, гиподинамия и др.) По современным представлениям, патогенез АГ – это сложный комплекс метаболических, нейрогуморальных, структурных, гемодинамических нарушений, приводящих к развитию заболевания. В основе болезни лежит срыв нормальной неврогенной и/ или гуморальной регуляции сосудистого тонуса с постепенным формированием органических изменений сердца и сосудистого русла, развитием ишемии различных органов и систем и их функциональной недостаточности. Наиболее изученными звеньями патогенеза АГ являются: 1. Усиление прессорных факторов: активация симпатоадреналовой системы (САС); повышение выработки различных нейропетических гормонов (адреналина, норадреналина, вазопрессина, пролактина, серотонина и др.); активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Этому звену придается наибольшее значение. 2. Истощение депрессорных факторов: уменьшение уровня простагландинов, активности кинин-калликреиновой системы; уменьшение выработки натрий-уретического предсердного фактора (ПНУФ); снижение наработки эндотелиального релаксирующего фактора - оксида азота (NO). Метаболический механизм развития АГ (развитие метаболического синдрома). При этом синдроме имеется сочетание ожирения, сахарного диабета, гиперлипидемии. При этом развивается гиперинсулинемия с одновременной инсулинорезистентностью. АГ на фоне метаболического синдрома отличается особой стойкостью, злокачественным течением, резистентностью к проводимому лечению. Классификация АГ В 1999 году экспертами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и Международным обществом по артериальной гипертензии (МОАГ) предложена новая классификация АГ. Согласно этой классификации за нормальное АД принят уровень ниже 130/85 мм.рт.ст. (напомним, что нижним уровнем нормы для систолического АД является 100-105 мм.рт.ст., для диастолического – 60 мм.рт.ст.). Уровень АД 130-139/85-89 мм.рт.ст. оценивается как «повышенное нормальное». Этим подчеркивается, что лица с указанным уровнем давления, хотя и не нуждаются в лечении, но должны находиться под пристальным медицинским наблюдением. За АГ принимаются состояния, при которых уровень АД равен и выше 140/90 мм.рт.ст., определяемый как среднее значение показателя, полученного в результате не менее двух измерений во время как минимум двух последовательных визитов больного к врачу. Согласно классификации ВОЗ-МОАГ (1999г.) выделяют три степени тяжести артериальной гипертензии (табл. 10). Таблица 10 Степени тяжести артериальной гипертензии

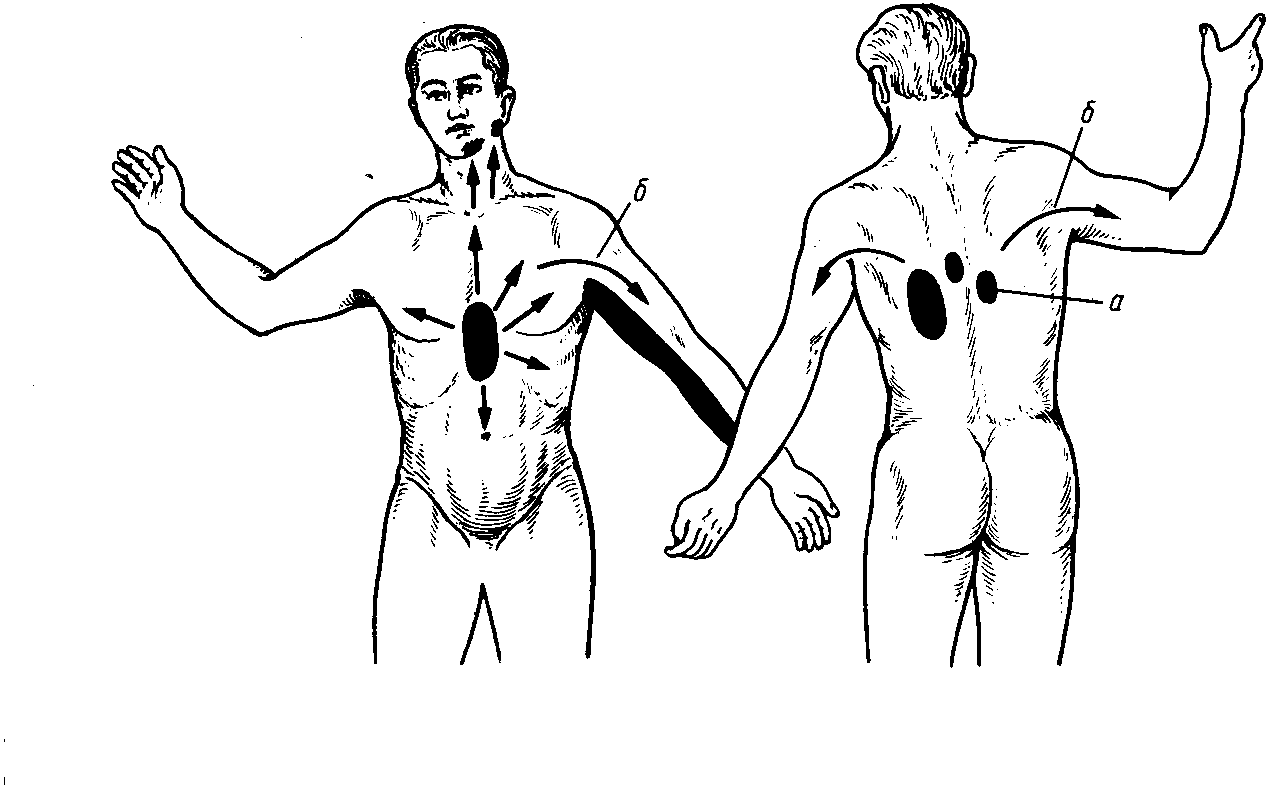

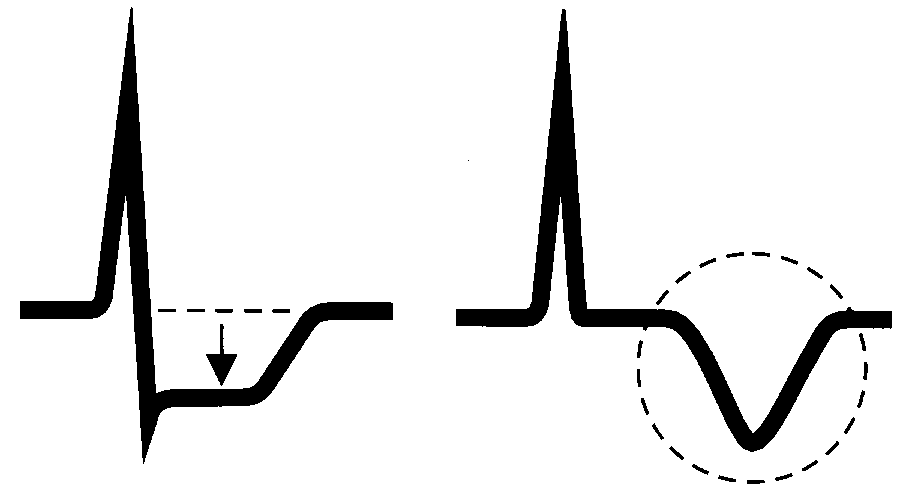

Выделяется также изолированная систолическая артериальная гипертензия, при которой систолическое АД 140 мм.рт.ст, а диастолическое 90 мм.рт.ст. При этом изолированная систолическая артериальная гипертензия рассматривается в рамках эссенциальной артериальной гипертензии и степень ее определяется только по уровню систолического АД. В соответствии с рекомендациями ВОЗ/МОАГ при формулировке диагноза АГ необходимо указывать не только степень повышения АД, но и степень риска неблагоприятного исхода с учетом всех факторов, влияющих на прогноз. Не вдаваясь в подробности (они будут изложены на 4-6 курсах), факторы риска, определяющие прогноз при АГ, делятся на три группы: Основные (семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний у женщин <65 лет, у мужчин <55 лет, пол: мужчины старше 55 и женщины – старше 65 лет; курение, гиперхолестеринемия (6,5 ммоль/л.), ожирение); другие факторы (снижение холестерина ЛПВП; повышение холестерина ЛПНП, нарушение толерантности к глюкозе, этнические, географические и др.). Поражение органов мишеней (гипертрофия левого желудочка, поражение почек, атеросклеротическое поражение аорты, сонных, бедренных артерий, артерий сетчатки, протеинурия и /или креатинемия 1,5-2,0 мг/дл). Наличие сопутствующих клинических состояний: ишемический или геморрагический инсульт; заболевания сердца (стенокардия, инфаркт миокарда, застойная сердечная недостаточность); заболевания почек; сосудистые заболевания, гипертоническая ретинопатия; сахарный диабет. Чем выше степень повышения АД и чем больше факторов риска, тем выше степень риска возникновения осложнений и хуже прогноз заболевания. Исходя из этих постулатов, выделяется четыре степени риска: Риск 1 (низкий риск) означает, что возможность развития сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет в этой группе составляет менее 15%. Риск 2 (средний риск) – риск развития осложнений в ближайшие 10 лет составляет 15-20%. Риск 3 (высокий риск) – 20-30%. Риск 4 (очень высокий риск) - риск развития осложнений превышает 30%. Клиническая картина В течении заболевания условно можно выделить 3 стадии (ранее это отмечалось в диагнозе). В основе этого деления лежат наличие или отсутствие объективных признаков поражения внутренних органов (так называемых органов-мишеней), уровень АД. I стадия. Повышение АД нестойкое, эпизодическое и обусловлено часто стрессами. АД может самостоятельно (без лечения) нормализоваться. У больных нет признаков поражения внутренних органов. Жалобы. Больных беспокоят периодические головные боли в затылочно-теменной области, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, плохой сон, могут быть сердцебиения. При объективном обследовании в период подъема АД может быть гиперемия лица. Больные беспокойны, возбуждены. Пульс полный и напряженный. Цифры АД обычно не превышают 160/100 мм рт. ст. При перкуссии области сердца изменений нет. При аускультации может быть тахикардия, иногда брадикардия. I тон усилен на верхушке, умеренный акцент II тона на аорте. II стадия. Повышение АД почти постоянное, до 160-179/100-109 мм.рт.ст. Как правило повышено и базальное давление (это давление, измеренное рано утром в постели больного). Характерно появление гипертрофии левого желудочка и изменений сосудов глазного дна. К жалобам, которые наблюдались в I степени АГ присоединяются головокружения, боли в области сердца, часто перебои в работе сердца. Данные объективного обследования у больных со II стадией болезни. При общем осмотре может наблюдаться гиперемия лица, однако у ряда больных, наоборот, может быть бледность кожных покровов. Она обусловлена спазмом артериол. При осмотре и пальпации области сердца верхушечный толчок смещен влево. Он разлитой, широкий и усиленный. Пульс напряженный и полный. При перкуссии области сердца определяется смещение левой границы относительной сердечной тупости в IV – V межреберьи влево из-за увеличения левого желудочка. Нередко расширяется сосудистый пучок. Сердце приобретает аортальную конфигурацию с выраженной сердечной талией. При аускультации I тон на верхушке ослаблен, акцент II тона на аорте. Может выслушиваться систолический шум на верхушке. Он обусловлен относительной недостаточностью митрального клапана при расширении полости левого желудочка. Данные инструментальной диагностики (ЭКГ, рентгенография, УЗИ сердца, офтальмоскопия глазного дна) смотри выше в разделе «Синдром артериальной гипертензии». III стадия АГ – это стадия необратимых сосудистых дистрофических, склеротических изменений со снижением функции какого-нибудь органа-мишени (развитие инфаркта миокарда, инсульта, хронической сердечной или почечной недостаточности). АД очень высокое (более 180/110 мм.рт.ст), часто тяжелые кризы. Но у части больных цифры систолического АД могут, наоборот, стать нормальными при очень высоких цифрах диастолического АД – это называется «обезглавленной гипертензией» (АД, например, 140/120 мм рт. ст.). Она часто наблюдается после перенесенного инфаркта миокарда с развитием сердечной недостаточности. У больных появляется много жалоб, связанных с осложнениями, исходами АГ. Беспокоит одышка при ходьбе, приступы стенокардии, сердечной астмы, снижение памяти, нарушения зрения и другие симптомы заболевания. На глазном дне, кроме вышеперечисленных признаков, могут быть кровоизлияния, отек соска зрительного нерва, отслойка сетчатки, ангиосклероз. В общем анализе мочи характерна протеинурия, цилиндрурия. При развитии почечной недостаточности увеличивается содержание в крови креатинина и мочевины. Как уже отмечалось при АГ II-III стадии частым проявлением является развитие гипертонических кризов. Гипертонический криз – это быстрый (на протяжении нескольких часов) дополнительный подъем АД от цифр «целевого» артериального давления, который сопровождается выраженными жалобами. Больных беспокоит тошнота, рвота, сильная головная боль, «мелькание мушек» перед глазами, ухудшение зрения, нередко загрудинные боли. Выделяют 2 вида кризов: Нейровегетативный криз, или криз I типа. Этот криз быстро возникает, но протекает легко и быстро купируется. Водно-солевой криз, или криз II типа возникает более медленно, но повышение давления более выражено. Он протекает тяжело и купируется медленно. Кроме этого выделяют еще неосложненный и осложненный криз (развитием инсульта, инфаркта миокарда, острой левожелудочковой недостаточности). СИНДРОМ ГИПЕРТЕНЗИИ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ Различают первичную и вторичную легочную гипертензию (увеличение среднего АД в легочной артерии более 20 мм. рт. ст. в покое и более 30 мм. рт. ст. при нагрузке). 1. ПЕРВИЧНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ПЛГ). Заболевание встречается очень редко. В мировой литературе к настоящему времени представлено не более 1000 наблюдений. Морфологически при ПЛГ выявляются однотипные изменения в виде концентрического фиброза и некроза в стенках легочных артерий (от 100 до 1000 мкМ), а также своеобразные анастомозы. Этиология ПЛГ неизвестна. Патогенез обосновывается многими гипотезами, среди которых в последнее время все большее значение придают генетически обусловленному несовершенству центральной регуляции легочного сосудистого тонуса. Обсуждается возможность и гуморальных нарушений, в частности, избытка в легких серотонина или дефекта его метаболизма. Выделяют 2 формы ПЛГ - врожденную и приобретенную. Для обеих форм характерна очень большая масса правого желудочка, а также атеросклеротические изменения в легочной артерии. Однако морфологически они имеют отличия. При приобретенной ПЛГ во внутриорганных ее ветвях выявляют гипертрофированный циркулярный мышечный слой и разрастание интимы. При врожденной форме в одних случаях внутрилегочные ветви представляют собой толстостенные "фетальные" сосуды, в других - обнаруживают врожденные артериовенозные шунты, по мере склерозирования которых возникает несовместимая с жизнью ЛГ. Клинические проявления Жалобы: Начальным проявлением болезни является одышка, возникающая при привычной физической нагрузке. Затем одышка становится постоянной, резко усиливается при движении. У ряда больных на фоне постоянной одышки возникают приступы удушья даже в покое. Признаков бронхиальной обструкции при этом не наблюдается, эуфиллин и оксигенотерапия не эффективны. Могут быть синкопальные состояния (кратковременная потеря сознания). Осмотр: В начальных стадиях заболевания артериальная гипоксемия, метаболический ацидоз, цианоз не характерны и появляются лишь при осложнении болезни недостаточностью кровообращения. Прекордиальная (во II-III межреберьях слева) и эпигастральная пульсации, обусловленые в первом случае резким расширением и усиленной пульсацией легочной артерии, во втором - гипертрофированным правым желудочком. Набухшие яремные вены. При декомпенсации - признаки правожелудочковой недостаточности: отеки нижних конечностей, увеличение печени, асцит и другие полостные отеки. Пальпация и перкуссия: Значительное смещение правой границы относительной сердечной тупости кнаружи от правого края грудины за счет выраженной гипертрофии правого желудочка. В стадию декомпенсации пальпируется увеличенная, застойная печень, истинная пульсация печени за счет относительной недостаточности трехстворчатого клапана. Аускультация: Стойкая, резистентная к терапии синусовая тахикардия. I тон на верхушке и у основания мечевидного отростка ослаблен, систолический шум на верхушке, у левого края грудины и у основания мечевидного отростка. Иногда выслушивается диастолический шум над легочной артерией за счет расширения ее ствола (шум Грехема-Стила), II тон акцентрирован и раздвоен на легочной артерии. Инструментальные методы обследования ЭКГ: признаки гипертрофии правого желудочка и правого предсердия: высокий RIII и глубокий SI, высокий RV1 при отсутствии SV1 и глубоких SV5-6; выраженный, заостренный, высокий зубец Р во II, III, аVF ("легочное" Р, атриарная правограмма). Нередко регистрируются отрицательные зубцы Т во II, III, V1-3 - признак перегрузки правого желудочка. Рентгенологически: резко выраженная гипертрофия правого желудочка; выбухание дуги легочной артерии в косом положении и расширение ее ветвей; расширение и "обрубленность" корней легких и их пульсация; обеднение сосудистого рисунка на периферии легких. При УЗИ сердца – признаки гипертрофии, дилятации правых отделов сердца, утолщение стенки правого желудочка более 5-6 мм. При допплеровском исследовании повышается давление в правом желудочке и стволе легочной артерии. Катетеризация полостей сердца выявляет методами диагностики легочной гипертензии повышение давления в легочной артерии и правом желудочке до 40-120 мм. рт. ст. (при норме 25-30 мм. рт. ст.). В то же время давление заклинивания легочной артерии – низкое или нормальное. 2. ВТОРИЧНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ВЛГ) Наиболее часто развивается вследствие вторичных, склеротических изменений ствола легочной артерии и ее ветвей у больных хронической сердечной и легочной патологией. В первом случае - это результат длительных застойных явлений в малом круге кровообращения при развивающейся сердечной недостаточности, особенно при митральных пороках. При хронических заболеваниях бронхолёгочной системы развивается так называемое "легочное сердце", как результат длительного повышения давления в легочной артерии. Клинические проявления ВЛГ такие же, как и при ПЛГ, однако одновременно выявляются симптомы основного заболевания (пороки сердца, хронический бронхит, эмфизема легких и др.) АТЕРОСКЛЕРОЗ. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА (ИБС) Этиология и патогенез атеросклероза До настоящего времени этиопатогенез атеросклероза до конца не изучен. Существует большое количество теорий (углеводная, перекисная, инфекционная, генетическая, иммунологическая и другие), но одна из ведущих – липидная теория. Согласно этой теории атеросклероз – результат нарушения липидного обмена, в частности холестеринового. Известно, что наибольшей атерогенной активностью обладают липопротеиды низкой и очень низкой плотности (ЛПНП, ЛПОНП), а также триглицериды. Морфологическое развитие атеросклероза сосудов проходит стадийно: вначале диффузная инфильтрация холестерином интимы сосуда, затем локальное скопление его в виде “пятен” и “полосок” с последующим формированием атеросклеротических бляшек, представляющих скопление холестерина и клеточных элементов с фагоцитарной активностью. Выступая в просвет сосуда, бляшка уменьшает кровоток, вызывает ишемию соответствующего участка того или иного органа. В последующем она может некротизироваться, поверхность ее и сосуд в этом месте тромбируются, что приводит к развитию инфарктов пораженных органов. К основным факторам риска атеросклероза относят: гиперлипидемию (гиперхолестеринемию), артериальную гипертензию, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, частые эмоциональные стрессы, наследственную предрасположенность, сахарный диабет, зрелый возраст и другие факторы. Выделяют два периода развития атеросклероза (А.Л. Мясников): I - начальный, доклинический, когда изменения в сосудах есть, но клинических признаков нет. Диагностировать его можно при лабораторных исследованиях (тип липидограмы). II - период клинических проявлений, в котором выделяют 3 стадии: ишемическую, некротическую и склеротическую. Подобное деление во многом условно, но, помня эту простую классификацию, не сложно представить клинические проявления атеросклероза с преимущественной локализацией в тех или иных сосудах. Атеросклероз сосудов головного мозга в ишемическую стадию проявляется головными болями, шумом в голове, головокружениями, снижением памяти, забывчивостью, эмоциональной неустойчивостью, нарушениями сна. В тромбонекротическую стадию развивается ишемический инсульт (инфаркт головного мозга) с соответствующей неврологической симптоматикой (парезы, параличи, нарушения чувствительности, речи). В последующем на месте инфарцированного участка образуются кисты, локальное разрастание глиальной ткани. Атеросклероз коронарных артерий в ишемическую стадию проявляется приступами различных форм стенокардии. В тромбонекротическую стадию развивается клиника инфаркта миокарда, исходом которой является развитие очагового кардиосклероза. Атеросклероз сосудов нижних конечностей в ишемическую стадию проявляется ишемическими болями в нижних конечностях при ходьбе, судорогами в икроножных мышцах, симптомами «перемежающей хромоты», трофическими расстройствами кожи, ногтей, выпадением волос на голенях. Тромбонекротическая стадия приводит к полной окклюзии крупного сосуда. Если своевременно не удалить образовавшийся тромб, то развивается асептическая гангрена конечности и в таких ситуациях производится ампутация конечности на том или ином уровне. Атеросклероз мезентериальных сосудов в ишемическую стадию проявляется спазматическими болями в животе, сопровождающимися метеоризмом (angina abdominalis), запорами или поносами. Боли, также как и при стенокардии, хорошо снимаются нитроглицерином или валидолом. Если развивается тромбонекротическая стадия (тромбоз мезентериальных сосудов), то это заканчивается некрозом ограниченного участка тонкой кишки. Своевременная резекция некротизированной кишки спасает жизнь больного. При тотальном некрозе кишечника исход неблагоприятный. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА ИБС - это группа острых и хронических заболеваний сердечной мышцы, морфологической основой которой является атеросклероз коронарных артерий. В патофизиологической основе болезни лежит несоответствие между потребностью сердца в кровоснабжении и реальной доставкой крови к сердцу. Это несоответствие возникает не только из-за атеросклеротического сужения просвета коронарных сосудов, но также из-за развития тромбоцитарных агрегатов в этих сосудах, периодического спазма (сужения) сосудов. Классификация ишемической болезни сердца (ВКНЦ Амн СССР, 1983г. На основе предложений экспертов ВОЗ (1979г.). Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца). Стенокардия. Стенокардия напряжения. впервые возникшая стенокардия напряжения, стабильная стенокардия напряжения (с указанием функционального класса от I до IV), прогрессирующая стенокардия напряжения. Спонтанная, или вариантная стенокардия (Принцметала). Инфаркт миокарда: крупноочаговый (трансмуральный), мелкоочаговый (нетрансмуральный), Постинфарктный кардиосклероз (с указанием даты перенесенного инфаркта). Нарушения сердечного ритма (с указанием формы). Сердечная недостаточность (с указанием стадии и формы). «Немая» форма ИБС. СТЕНОКАРДИЯ Стенокардия – своеобразный приступообразный болевой синдром, чаще всего возникающий за грудиной или слева от грудины на фоне атеросклероза или ангиоспазма коронарных артерий. Патофизиологической основой болевого синдрома является ишемия миокарда. Как видно из представленной классификации ИБС (таблица 9), стенокардия делится на стенокардию напряжения и спонтанную стенокардию. В свою очередь стенокардия напряжения делится на впервые возникшую стенокардию напряжения, стабильную стенокардию напряжения и прогрессирующую стенокардию напряжения. Клинически наиболее распространенной является стабильная стенокардия напряжения. О впервые возникшей стенокардии напряжения говорят в тех случаях, когда с момента возникновения первого приступа прошло не более одного месяца. СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ Жалобы: Основная жалоба – типичная боль за грудиной или слева от нее. Она приступообразная, чаще всего давящая или сжимающая, сопровождается чувством страха смерти. Длительность боли 3-5 минут, реже 15-20 минут, часто иррадиирует в левое плечо, левую руку, лопатку, реже в шею, нижнюю челюсть, межлопаточное пространство, иногда в эпигастральную область (рис. 55), связана с физической нагрузкой, подъемом артериального давления, психоэмоциональным возбуждением. Она прекращается (уменьшается) при прекращении физической нагрузки или сразу же после приема нитроглицерина. Отличительной диагностической особенностью стабильной стенокардии напряжения является стереотипность ее течения, все приступы похожи друг на друга, возникают только при определенной физической нагрузке. В связи с этим больные, зная все эти нюансы, адаптируются к своему состоянию и, регулируя уровень физической нагрузки или принимая превентивно нитроглицерин перед такими нагрузками, предупреждают приступы стенокардии. Осмотр: при интенсивных болях кожные покровы бледные, отмечается потливость, особенно кожи лба. Больные ведут себя спокойно, стараются "затаиться", характерна вынужденная адинамия. На улице больные останавливаются и, чтобы скрыть свое состояние, делают вид, что рассматривают витрины («симптом витрины»). Часто во время приступа больные кладут сжатый кулак на область сердца («симптом кулака»). При хронической ИБС больные постоянно ощущают боли в области большой грудной мышцы слева («симптом орденской колодки»). Пальпация: повышение болевой чувствительности в зонах Захарьина-Геда, которая может сохраняться в течение нескольких часов после исчезновения болевого приступа. Перкуссия сердца: границы сердца не изменены (если нет артериальной гипертензии и выраженного кардиосклероза), часто расширен сосудистый пучок во II межреберье. Аускультация сердца: в момент приступа стенокардии - приглушение первого тона на верхушке, часто акцент II тона на аорте, появление аритмий (чаще экстрасистолии). Нередко наблюдается урежение пульса и повышение артериального давления.  Рис.55. Зоны локализации и иррадиации болей при стенокардии и инфаркте миокарда. Электрокардиография. На ЭКГ, снятой во время приступа стенокардии, могут определяться признаки нарушения коронарного кровообращения: смещение интервала SТ чаще вниз, реже вверх от изолинии более чем на 1 мм. Менее специфичным является снижение, сглаживание или появление отрицательного зубца Т. У ряда больных зубец Т становится высоким, остроконечным. Эти изменения не во всех отведениях, а чаще только в 1, II, V4-6 или III, II AVF отведениях, исчезают спустя несколько минут (реже – часов) после прекращения приступа. Вне приступа на ЭКГ в покое изменений может не быть. Поэтому с целью постановки диагноза применяются проба с физической нагрузкой (велоэргометрическая), медикаментозные пробы (дипиридамоловая, эргометриновая проба), холтеровское мониторирование (непрерывная запись ЭКГ в течение 24 часов).В зависимости от тяжести течения стабильная стенокардия напряжения делится на 4 функциональных класса. Функциональный класс отражает интенсивность (величину) физической нагрузки, при которой возникает приступ болей. I класс. Больной хорошо переносит обычные физические нагрузки. Приступы стенокардии возникают только при нагрузке высокой интенсивности. Мощность пороговой погрузки составляет 125 Вт и более, определяемой с помощью ВЭП. II класс. Небольшое ограничение обычной физической активности. Приступы стенокардии возникают при ходьбе по ровному месту на расстояние более 500 метров, при подъеме более чем на один этаж. Мощность пороговой нагрузки составляет 75-100 Вт. III класс. Выраженное ограничение физической активности. Приступы возникают при ходьбе в нормальном темпе по ровному месту на расстояние от 100 до 500 метров и при подъеме на один этаж. Мощность пороговой нагрузки составляет 50 Вт. IV класс. Стенокардия возникает при небольших физических нагрузках, ходьбе по ровному месту на расстояние менее 100 метров. Характерно возникновение приступов стенокардии и в покое, обусловленное повышением метаболических потребностей миокарда. Мощность пороговой нагрузки составляет 25 Вт и менее. Критериями диагностики прогрессирующей стенокардии являются учащение и утяжеление приступов стенокардии, увеличение кратности приема нитроглицерина и снижение его эффективности, ухудшение общего состояния больного, значительные и длительные изменения на ЭКГ (очаговая депрессия сегмента ST, появление отрицательных зубцов Т, различных нарушений ритма сердца). Стресс-эхокардиография. Этод метод является более точным для выявления недостаточности венечных артерий. Суть его заключается в эхокардиографической оценке подвижности сегментов левого желудочка при увеличении ЧСС в результате введения добутамика, чреспищеводной электрокардиостимуляции или под влиянием физической нагрузки. При учащении сердечного ритма повышается потребность миокарда в кислороде и возникает дисбаланс между доставкой кислорода по суженным венечным артериям и потребностью в нем определенного участка миокарда. При этом возникают локальные нарушения сократимости миокарда, подвижность ишемизированного участка уменьшается. Изменения локальной сократимости миокарда предшествуют другим проявлениям ишемии (болевому синдрому, изменениям ЭКГ). С целью наиболее точной верификации коронарного атеросклероза одним из наиболее достоверных методов является коронарография. Данный метод считают «золотым стандартом» в диагностике ИБС, поскольку позволяет выявить наличие, локализацию и степень сужения венечных артерий. ИНФАРКТ МИОКАРДА Инфаркт миокарда (ИМ) – это острое очаговое некротическое поражение сердечной мышцы. Этиология. В 90% случаев - это следствие атеросклеротического поражения коронарных артерий, приводящего к их тромбозу, реже - следствие длительного их спазма. Способствующие факторы: нервно-психическая травма, физическое переутомление, резкий подъем артериального давления, злоупотребление алкоголем, повышение свертывания крови и др. Классификация. Выделяют несколько клинических форм острого периода ИМ: 1) ангинозная, 2) астматическая, 3) абдоминальная, 4) аритмическая, 5) мозговая (апоплексическая), 6) малосимптомная форма. По обширности поражения различают: крупноочаговый инфаркт миокарда (трансмуральный инфаркт миокарда или с патологическим зубцом Qна ЭКГ), и мелкоочаговый инфаркт миокарда (без патологического зубца Q). В настоящее время вместо терминов «крупноочаговый» и «мелкоочаговый» более часто используются термины «инфаркт миокарда с зубцом Q» и «инфаркт миокарда без зубца Q». Жалобы: Ангинозная форма - сильнейшие боли за грудиной или слева от грудины, иррадиирующие в левую лопатку, плечо, левую руку; боли не снимаются нитроглицерином, продолжительные (от 1/2 - 1 часа и до нескольких часов). При развитии кардиогенного шока - резчайшая общая слабость, адинамия, потливость. Астматическая форма - клиника острой левожелудочковой недостаточности. Болевой синдром выражен слабо или отсутствует. Абдоминальная форма - интенсивная боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, часто клиника острого живота. Аритмическая форма проявляется в виде различных нарушений ритма (чаще всего пароксизмальная желудочковая тахикардия, пароксизмальная мерцательная аритмия, особенно опасна фибрилляция желудочков). Мозговая (апоплексическая форма) сопровождается жалобами и объективными признаками острого нарушения мозгового кровообращения. Малосимптомная форма чаще выявляется случайно при записи ЭКГ в случаях повторных ИМ, проявляется слабостью, адинамией, общим недомоганием особенно у пожилых лиц. Осмотр: При тяжелой ангинозной форме кожные покровы бледные, покрыты липким потом. Больной беспокоен. Позже, в торпидную фазу шока, наоборот, адинамичен, безучастен, черты лица заострены. При астматической форме - клиника сердечной астмы: выраженная, смешанная одышка, удушье, вынужденное положение - ортопное, клокочущее дыхание, кашель, дистанционные влажные хрипы. Пальпация: верхушечный толчок может быть разлитой, низкий, слабый. Пульс слабого наполнения и напряжения, иногда нитевидный, учащенный, аритмичный. Перкуссия: часто может быть расширение левой границы относительной сердечной тупости. Аускультация: тоны глухие, очень часто арит-мичные, может быть ритм галопа. Артериальное давление несколько повышается в период болей, а затем снижается. ЭКГ: В острейшей стадии (стадии повреждения, чаще всего от 20 минут до 2 часов) - в отведениях ЭКГ, записанных над областью инфаркта, - монофазная кривая: сегмент SТ резко приподнят над изолинией, образует дугу, обращенную выпуклостью кверху, сливающуюся непосредственно с высоким положительным зубцом Т (рис.56). В острую стадию ИМ, которая продолжается до 10 дней (чаще одну неделю), формируется очаг некроза. При этом на ЭКГ регистрируется патологический глубокий и широкий зубец Q и снижается зубец R. Чем глубже и шире зубец Q, тем меньше зубец R, а при трансмуральном инфаркте зубец Rвообще исчезает. Сегмент SТ начинает постепенно сниж  аться, но остается выше изолинии, а зубец Т становится отрицательным. Рис 56. Комплекс QRS в острейшем периоде инфаркта миокарда В  отведениях, противоположных локализации ИМ, на ЭКГ регистрируются реципрокные изменения. Они в остром периоде ИМ обратные основным (рис 57). Р  ис.57. Прямые и реципрокные изменения комплекса QRS в начале острого периода ИМ. В подострую стадию в отведениях, записанных над областью ИМ, комплекс QRS остается прежним, как и в острую стадию, сегмент SТ близок к изоэлектрической линии, зубец Т глубокий, отрицательный, равносторонний ("коронарный" зубец Парди). Продолжительность этой стадии 4-5 недель. В стадию рубцевания комплекс QRS сохраняется таким же, как и в подострую стадию, но через год и более патологический зубец Q может уменьшиться или даже исчезнуть, а вольтаж зубца R может несколько увеличиться. Обьясняется это компенсаторной гипертрофией миокарда в области рубца. Сегмент ST находится на изоэлектрической линии, Т становится менее отрицательным, или сглаженным, или даже слабо положительным. Продолжительность этой стадии в среднем 8 недель и более от момента возникновения инфаркта миокарда. Основной признак рубцовой стадии - отсутствие дальнейшей динамики ЭКГ. Локализация инфаркта миокарда диагностируется главным образом по ЭКГ-отведениям, в которых фиксируются характерные "инфарктные" кривые. Выделяют три основные локализации крупноочагового инфаркта миокарда: в передней стенке левого желудочка, в заднедиафрагмальной области левого желудочка (нижний) и в заднебазальных отделах левого желудочка (задний). Приводим изменения ЭКГ при наиболее частых локализациях ИМ: Инфаркты миокарда передней стенки: а) переднебоковой I, II, aVL, V5, V6; б) переднеперегородочный - V1-V3; в) передневерхушечный - V3, V4; г) распространенный передний (переднеперегородочный и переднебоковой) - I, II, aVL, V1-V6. Реципрокные (дискордантные) изменения сегмента ST, зубца Т наблюдаются при инфаркте передней стенки левого желудочка в отведениях III, aVF. Инфаркты задней стенки: а) заднедиафрагмальный (нижний) - изменения в III, II, aVF отведениях, а реципрокные - в отведениях I, aVL; б) заднебоковой – в III, II, aVF, V5-V6, а реципрокные изменения - в I, aVL; в) при заднебазальном ИМ появляются только реципрокные изменения: высокий зубец R в отведениях V1-2, депрессия сегмента ST в отведениях V1-4. Дополнительные данные можно получить при использовании отведений V7-9. Динамика комплекса QRST на ЭКГ в зависимости от обширности инфаркта миокарда и стадии течения представлена на рисунке 58. |