Лис - Пропедевтика внутренних болезней (1). Учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, медикопсихологического факультетов допущено Министерством образования

Скачать 7.2 Mb. Скачать 7.2 Mb.

|

|

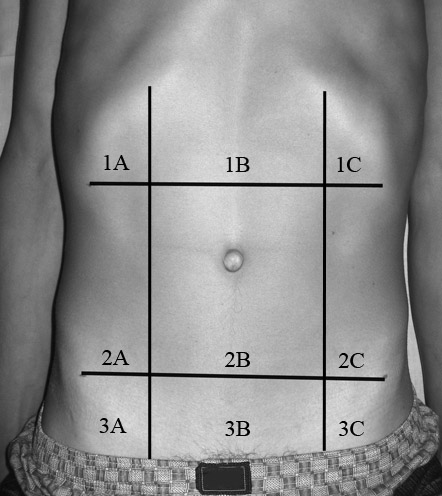

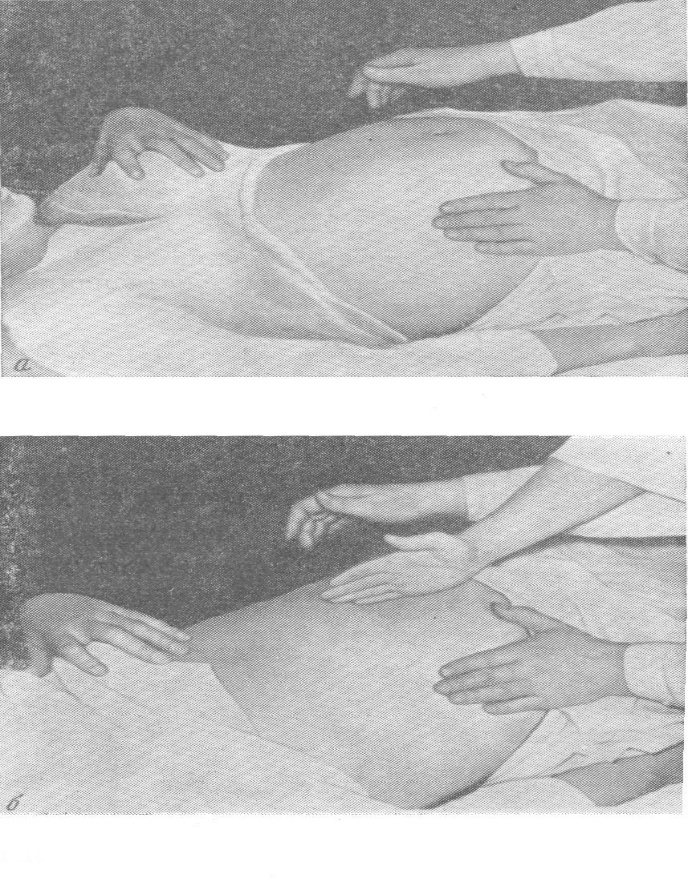

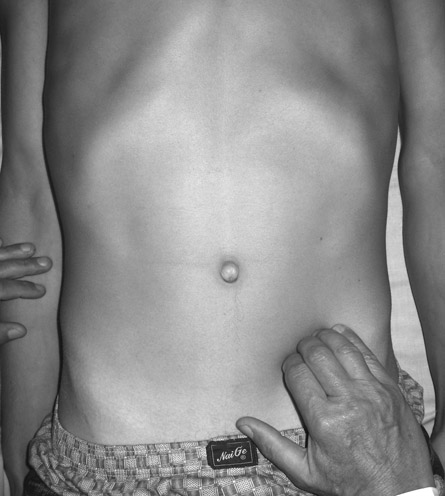

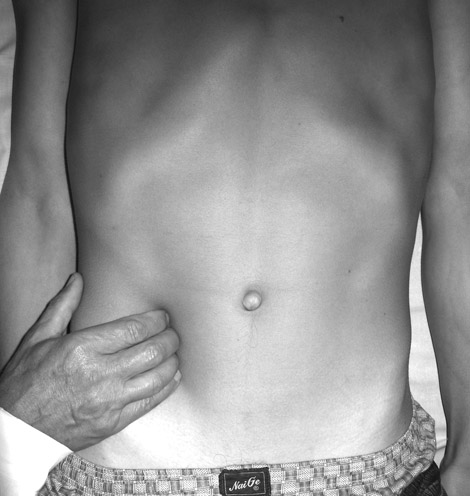

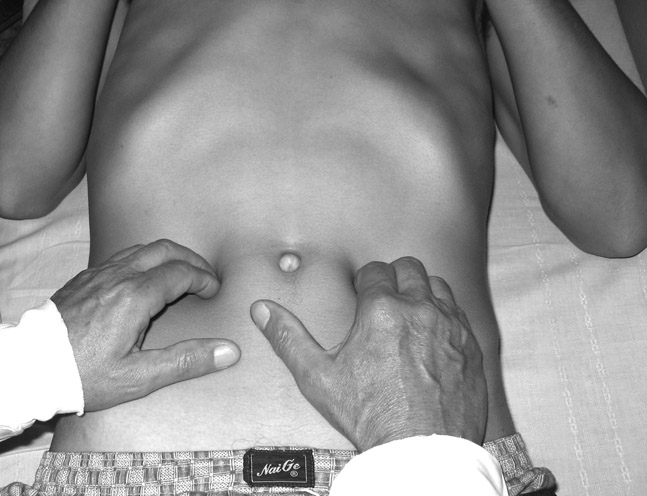

Объективное обследование больного Осмотр больного с заболеваниями органов пищеварения проводится по общепринятой схеме. Осмотр кожных покровов, слизистых, подкожно-жирового слоя. При осмотре кожных покровов и слизистых можно выявить выраженную их бледность, например, при обильных кровотечениях из ЖКТ (язвенная болезнь, рак желудка и толстого кишечника). При заболеваниях печени нередко отмечается желтушная окраска кожи (об этом более подробно будет указано в следующих разделах). При раке желудка часто отмечается похудание вплоть до развития раковой кахексии. Нередко при этом появляются дистрофические (гипопротеинемические) отеки на нижних конечностях. Осмотр системы органов пищеварения начинается с полости рта. При осмотре ротовой полости проверяются и оцениваются следующие ее характеристики: Сначала обращают внимание на цвет губ, их влажность, отмечают, имеются ли трещины, высыпания (герпес), изъязвления углов рта, состояние зубов (количество, наличие кариеса, а при отсутствии зубов отмечают их количество и порядковые номера; при наличии нездоровых, кариозных зубов тоже отмечают их количество и порядковые номера). Кариозные зубы - это источник инфекции не только для органов пищеварения. При отсутствии многих зубов страдает акт нормального пережевывания пищи, что нередко способствует заболеваниям желудка, ухудшает их течение. Описывают состояние десен (окраска слизистой, наличие налетов), языка (величина, его окраска, наличие налета, выраженность сосочков, влажность, отпечатки зубов). У здорового человека язык влажный, чистый и розового цвета с сосочками на его поверхности. При заболеваниях ЖКТ он обычно обложен налетом. Так, при хроническом гастрите с резко сниженной секреторной функцией, при раке желудка может наблюдаться “лакированный” язык (вследствие атрофии сосочков язык становится гладким). При язвенной болезни желудка, хроническом холецистите, хроническом гастрите язык часто обложен бело-серым налетом, при остром перитоните, остром холецистите сухой и весь обложен налетом, при циррозе печени – ярко-красного цвета («малиновый» язык»). Осматривают небные миндалины (их величина, форма, окраска слизистой, наличие налетов), окраску остальной слизистой ротовой полости, наличие сыпи и налетов на ней, определяют запах изо-рта при дыхании, который изменяется из-за патологических процессов в полости, гнилостных процессах в желудке, распадающейся раковой опухоли и др. О  смотр живота. Прежде всего необходимо рассмотреть области живота (рис 59). Выделяют эпигастральную – (1), мезогастральную – (2) и гипогастральную – (3) области живота. В эпигастрии выделяют правую подреберную область (1А), собственно эпигастральную область (1В) и левое подреберье (1С). Мезогастральная область подразделяется на область правого и левого фланка (2А и 2С) и пупочную область (2В). В гипогастриуме выделяют правую и левую подвздошные области (3А и 3С) и надлобковую область (3В). Рис.59. Области живота Осмотр начинают в положении больного лежа на спине, потом обязательно его проводят и в вертикальном положении больного. Определяют форму живота и его величину. У здорового человека форма живота различная в зависимости от конституции. В норме живот слегка выпячен, половины его симметричны, пупок втянут, реберные дуги слегка заметны. Резкое втяжение живота бывает при повышении тонуса брюшных мышц, истощении. Увеличение размеров живота обусловливается чаще всего четырьмя причинами: чрезмерным развитием подкожно-жировой клетчатки при ожирении, вздутием живота – метеоризмом, скоплением жидкости в брюшной полости (асцитом), беременностью. Для выяснения причин общего увеличения живота, данные осмотра нужно дополнять перкуссией и пальпацией. Приожирении брюшная стенка значительно утолщена, пупок втянут. При утолщении брюшной стенки вследствие ее отечности (анасарка) она имеет тестоватую (как тесто) консистенцию и остается ямка на месте надавливания пальцем. При асците отмечается выпячивание пупка, чего не бывает ни при ожирении, ни при метеоризме. Также при асците форма живота меняется в зависимости от перемены положения больного. Стоя живот приобретает отвислый вид из-за скопления жидкости внизу. Лежа он уплощается и приобретает форму “лягушечьего живота”. Наиболее надежным способом является перкуссия: над жидкостью определяется тупость, а над петлями кишечника – тимпанический звук. При перемене положения меняются участки тупого и тимпанического звука. Перкуссию проводят при положении больного лежа на спине и на боку. Свободная жидкость в брюшной полости может быть так же выявлена методом флюктуации (рис.60). При этом врач накладывает левую руку на боковую поверхность брюшной стенки, а с противоположной ее стороны наносит короткие, легкие удары пальцами правой руки. Возникающие при этом колебания жидкости передаются на левую руку. При спланхноптозе (опущении внутренних органов) живот приобретает своеобразную форму. Так, в вертикальном положении живот напоминает мешок, причем, в отличие от асцита, в области выпячивания при перкуссии тимпанический звук (при асците – тупой). В некоторых случаях при значительном сужении привратника удается обнаружить видимую перистальтику желудка. Р  ис. 60. Выявление асцита методом флюктуации При осмотре самой брюшной стенки следует обращать внимание на наличие различных высыпаний, рубцов, выраженной венозной сети на коже живота, пигментаций, грыж. Грыжи могут локализоваться в различных местах живота: грыжи белой линии, пупочные, паховые. Обычно они лучше обнаруживаются в вертикальном положении, особенно при натуживании. Понятно, что данные осмотра живота всегда должны дополняться пальпацией. При истощении на брюшной стенке видна сеть тонких кожных вен. Однако при резком затруднении оттока крови по нижней полой вене (тромбоз, сдавление опухолью), а также по воротной вене (тромбоз, цирроз печени, сдавление метастазами рака в воротах печени) в области брюшной стенки может быть густая сеть расширенных подкожных вен. При циррозах печени может наблюдаться выраженная венозная сеть вокруг пупка –“голова медузы”(caput medusae). На коже живота могут быть стрии: striae distense – растяжения кожи, которые могут наблюдаться при ожирении, а при беременности striae gravidarum. Место расположения послеоперационных рубцов и их направление указывает на характер перенесенной операции. Участки кожи с пигментациейобычно свидетельствуют о длительном употреблении тепла в этой области. Определенное значение при осмотре живота имеет характеристика дыхательных движений брюшной стенки. У мужчин брюшная стенка лучше участвует в дыхании, чем у женщин. Полное отсутствие движения брюшной стенки при дыхании наблюдается при разлитых перитонитах, местное же отставание ее на ограниченном участке указывает на развитие местного воспалительного процесса (холецистит, аппендицит). Пальпация живота является самым важным методом физикального исследования органов брюшной полости. Для ощупывания живота исследующий садится справа от больного на стуле. Сиденье стула должно находиться на одном уровне с койкой или кушеткой. Больной лежит на спине с низко расположенной головой, руки его вытянуты вдоль туловища, мышцы брюшного пресса должны быть расслабленными, дыхание ровное, спокойное, лучше ртом. Руки врача должны быть теплыми, ногти коротко острижены. Сначала проводится поверхностная (ориентировочная) пальпация живота. Ее цель: 1) изучить степень напряжения брюшной стенки; 2) определить болезненные места (участки); 3) определить наличие в брюшной стенке уплотнений, узлов, опухолей или грыжевых отверстий. При поверхностной пальпации ладонь правой руки ложится плашмя со слегка согнутыми кончиками пальцев на живот больного. Нежно без всякого давления ощупывается мякотью концевых фаланг пальцев стенка живота, постепенно передвигая ладонь с одного места на другое. Обычно начинают с левой подвздошной области, передвигая ладонь против хода часовой стрелки, доходят до правой подвздошной и паховой области, а затем по средней линии идя сверху вниз (от эпигастрия до надлобковой области). Поверхностную пальпацию можно проводить и по симметричным участкам живота начиная сверху. Методическая, глубокая, скользящая пальпация по Образцову-Стражеско После поверхностной пальпации живота производят методическую глубокую скользящую пальпацию по Образцову-Стражеско. До В.П. Образцова считалось, что пропальпировать возможно только патологически измененные органы брюшной полости. В.П. Образцов впервые показал, что можно пропальпировать органы брюшной полости и у здоровых людей. Методической пальпация называется потому, что она проводится в определенной последовательности. Последовательность пальпации органов брюшной полости. Сигмовидная кишка. Слепая кишка. Терминальный отдел подвздошной кишки Поперечно-ободочная кишка. Восходящая часть толстой кишки. Нисходящая часть толстой кишки. Большая и малая кривизна желудка. Пальпация привратника. Пальпация печени. Пальпация селезенки. Пальпация поджелудочной железы. Глубокой, скользящей она называется потому, что врач постепенно глубоко проникает во время выдоха до задней стенки брюшной полости и, скользя по ней, пальпирует орган. Правила пальпации: постановка руки: слегка согнутые пальцы правой руки устанавливают параллельно пальпируемому органу, для чего необходимо четко знать его топографию; формирование кожной складки; постепенное погружение руки на выдохе вглубь брюшной полости; собственно пальпация: скользят кончиками пальцев по задней стенке живота и исследуемому органу. Методическая глубокая скользящая пальпация позволяет составить представление о размерах, консистенции, болезненности и других свойствах органов брюшной полости. Пальпация сигмовидной кишки. Сигмовидная кишка расположена в нижней части левого фланка и в левой подвздошной области. Направление ее косое: слева направо и сверху вниз. Она пересекает левую пупочно-остную линию (l. umbilico-iliaca) почти перпендикулярно на границе средней и наружной трети ее. Больной лежит на спине, дышит ртом, руки вытянуты вдоль туловища, мышцы живота расслаблены. Такое положение больного должно быть при исследовании всего кишечника и желудка. Врач сидит справа от больного лицом к нему. Правой руке придают такое положение, чтобы II-V пальцы были сомкнуты и полусогнуты (кончики всех пальцев должны находиться на одной линии). Кисть правой руки кладут плашмя на левую подвздошную область так, чтобы кончики пальцев располагались над ожидаемой проекцией сигмовидной кишки. Кисть руки должна лежать так, чтобы тыльная поверхность пальцев была обращена к пупку. Поверхностным движением (без погружения) во время глубокого вдоха животом кисть смещается медиально и формируется перед пальцами кожная складка. После этого больного просят сделать выдох и, пользуясь спадением и расслаблением передней брюшной стенки, погружают пальцы правой кисти вглубь брюшной полости до соприкосновения кончиков пальцев с задней брюшной стенкой. Погружение пальцев должно производиться на месте образованной кожной складки и не должно быть быстрым, опережающим расслабление мышц брюшной стенки. В конце выдоха кончики пальцев скользят по задней брюшной стенке в направлении ости подвздошной кости и при этом перекатываются через валик сигмовидной кишки (рис. 61). В   момент скольжения пальцами по кишке определяют ее диаметр, консистенцию, поверхность, подвижность, болезненность и феномен урчания. У здорового человека сигмовидная кишка прощупывается в виде безболезненного, плотного, шириной в 2-3см. гладкого цилиндра, который под рукой не урчит, обладает пассивной подвижностью в пределах 3-5 см. Рис. 61. Пальпация сигмовидной кишки двумя способами (вид сверху). П  альпация слепой кишки. Слепая кишка расположена в правой подвздошной области и имеет несколько косое направление: справа сверху вниз налево. Рис. 62. Пальпация слепой кишки (вид сверху). У женщин граница слепой кишки совпадает с верхней границей подвздошной области (межостная линия), у мужчин - она расположена несколько ниже. Однако нередко слепая кишка бывает значительно выше обычного уровня. Левой рукой прощупывается верхняя ость правой подвздошной кости, соединяя ость с пупком условной линией. Слепая кишка находится на границе средней и наружной третей linea umbilico-iliacal dextra. Правой (пальпирующей) руке придается положение, необходимое для пальпации кишечника. Ее кисть кладется плашмя на живот так, чтобы тыльная поверхность пальцев была обращена к пупку, линия среднего пальца совпала с правой пупочно-остной линией, а линия кончиков II-V пальцев пересекала пупочно-остную линию приблизительно на ее середине. Прикоснувшись кончиками пальцев к коже живота, исследующий смещает кисть в направлении к пупку. При этом перед ногтевой поверхностью пальцев образуется кожная складка. Одновременно больного просят сделать вдох диафрагмой. После этого больного просят сделать выдох и, пользуясь расслаблением передней брюшной стенки, погружают пальцы правой кисти вглубь брюшной полости до соприкосновения кончиков пальцев с задней брюшной стенкой. В конце выдоха кончики пальцев скользят по задней брюшной стенке в направлении ости подвздошной кости и при этом перекатываются через валик слепой кишки. В момент перекатывания следует определить следующие характеристики: диаметр, консистенцию, поверхность, подвижность, болезненность и феномен урчания (рис.62). У здорового человека слепая кишка пальпируется в виде безболезненного цилиндра мягко-эластичной консистенции, шириной в 3-4см, обладает умеренной подвижностью и обычно урчит под рукой. Пальпация терминального отдела подвздошной кишки. Терминальный отдел подвздошной кишки расположен в правой подвздошной области (направление косое слева снизу направо вверх) и впадает с внутренней стороны под острым углом в слепую кишку (45°). Правой (пальпирующей) руке придается положение, необходимое для пальпации кишечника. Кисть ее кладется плашмя на живот так, чтобы линия кончиков пальцев совпадала с проекцией кишки. Прикоснувшись кончиками пальцев к коже живота, исследующий смещает кисть в направлении к пупку. При этом перед ногтевой поверхностью пальцев образуется кожная складка. После этого больного просят сделать выдох и, пользуясь расслаблением передней брюшной стенки, погружают пальцы правой кисти отвесно вглубь брюшной полости до соприкосновения кончиков пальцев с задней брюшной стенкой. В конце выдоха кончики пальцев скользят по задней брюшной стенке в косом направлении сверху слева вниз направо. В момент перекатывания следует определить следующие характеристики: диаметр, консистенцию, поверхность, подвижность, болезненность и феномен урчания. Конечная часть подвздошной кишки может пальпироваться на протяжении 10-12 см. В случае, если кишка сокращена или заполнена плотным содержимым, создается ощущение перекатывания через гладкий плотный цилиндр, толщиной с мизинец. Если стенка кишки расслаблена и содержимое жидкое, то ощущается тонкостенная трубка, пальпация которой вызывает громкое урчание. Пальпация поперечно-ободочной кишки. Прежде чем провести пальпацию поперечно-ободочной кишки, необходимо найти большую кривизну желудка. С этой целью применяют следующие методы. Метод перкуторной пальпации. Ульнарным ребром выпрямленной левой кисти, положенной поперечно оси тела, врач вдавливает переднюю брюшную стенку у места прикрепления прямых мышц живота к грудной стенке. Правая (пальпирующая) рука кладется плашмя на живот (направление руки продольно оси тела, пальцы сомкнуты и обращены к подложечной области, кончики пальцев находятся на уровне нижней границы печени, средний палец - на срединной линии). Исследующий отрывистым, очень быстрым сгибанием II-IV пальцев правой руки, не отрывая их от передней поверхности брюшной стенки, производит толчкообразные удары. При наличии в желудке значительного количества жидкости получается шум плеска. Смещая пальпирующую руку вниз на 2-3 см и производя подобные движения, исследование продолжают до того уровня, когда шум плеска исчез, этот уровень представляет границу большой кривизны желудка. Метод аускульто-перкуссии. Исследующий левой рукой устанавливает стетоскоп (фонендоскоп) на переднюю брюшную стенку под краем левой реберной дуги на прямую мышцу живота, кончиком указательного пальца правой руки наносит отрывистые, но не сильные удары по внутреннему краю левой прямой мышцы живота, постепенно спускаясь сверху вниз. Выслушивая стетоскопом (фонендоскопом) перкуторные звуки над желудком, отмечают границу перехода громкого тимпанического звука в глухой. Зона изменения перкуторного звука будет соответствовать границе большой кривизны желудка. Метод аускульто-аффрикции. Этот метод отличается от предыдущего только тем, что вместо ударов кончиком пальца производятся штриховые отрывистые поперечные скольжения по коже над левой прямой мышцей живота. Место, где звук с громкого шороха изменяется на тихий, является уровнем большой кривизны желудка. Техника пальпации поперечно-ободочной кишки. Пальпация кишки осуществляется одной (правой) или двумя руками (рис.63). Пальпирующей руке придается положение, необходимое для пальпации кишечника, она кладется на живот продольно оси тела у наружного края прямой мышцы (мышц) живота. При этом ни один палец пальпирующей руки не должен лежать на прямых мышцах живота. Пальцы руки располагаются на 2 см ниже уровня предварительно найденной большой кривизны желудка вдоль ожидаемой проекции кишки. Во время вдоха больного руку (руки) перемещают вверх так, чтобы перед ногтевой поверхностью пальцев образовалась кожная складка. После этого больного просят сделать выдох и, пользуясь расслаблением передней брюшной стенки, погружают пальцы кисти (кистей) вглубь брюшной полости до соприкосновения кончиков пальцев с задней брюшной стенкой. В конце выдоха кончиками пальцев скользят по задней брюшной стенке вниз, при этом должно быть ощущение перекатывания через валик поперечно-ободочной кишки.  Рис. 63. Пальпация поперечно-ободочной кишки В момент перекатывания следует определить следующие характеристики: диаметр, консистенцию, поверхность, подвижность, болезненность и феномен урчания. В расслабленном состоянии поперечник кишки может достигнуть 5-6 см, в состоянии спастического сокращения - до 2 см, а чаще всего 3-4см. Раздутая газами кишка представляется мягкой с гладкой поверхностью, иногда урчит под рукой. Поперечно-ободочная кишка обладает значительной пассивной подвижностью. Пальпация восходящего отдела толстой кишки. Восходящий отдел толстой кишки располагается в правом фланке, направление его продольное, параллельно оси тела (рис.64). Врач подводит в поперечном к туловищу направлении левую руку под больного в поясничной области ниже двенадцатого ребра, держа пальцы сложенными вместе и выпрямленными. Это делается для того, чтобы образовать плотное основание, которое облегчает пальпацию кишки. Правую кисть в стандартной для пальпации кишечника позиции устанавливают над правым фланком так, чтобы линия кончиков пальцев была параллельно наружному краю правой прямой мышцы живота и на 2 см отступала от него кнаружи.  Рис.64. Пальпация восходящей кишки Тыльная поверхность пальцев должна быть обращена к пупку, средний палец находится на уровне пупка. Во время вдоха смещают кисть в направлении к пупку так, чтобы перед ногтевой поверхностью пальцев образовалась кожная складка. Затем больному предлагают сделать выдох и, пользуясь расслаблением передней брюшной стенки, погружают пальцы кисти вглубь брюшной полости до соприкосновения с ладонной поверхностью левой руки. Затем производится скольжение кончиков пальцев правой руки в противоположном отведению кожи направлении, по левой ладони. При этом должно получиться ощущение перекатывания через валик. В момент перекатывания следует определить следующие характеристики кишки: диаметр, консистенцию, поверхность, подвижность, болезненность и феномен урчания. Пальпация нисходящего отдела толстой кишки. Нисходящий отдел толстой кишки расположен в левом фланке, направление его продольное, параллельное оси тела. Врач подводит в поперечном к туловищу направлении левую руку под левую половину поясничной области ниже двенадцатого ребра, держа пальцы сложенными вместе (рис.65). Правую руку в стандартной для пальпации кишечника позиции устанавливают над правым фланком так, чтобы линия кончиков пальцев была параллельна наружному краю левой прямой мышцы живота (на 2 см отступая от него кнаружи), ладонная поверхность пальцев должна быть обращена к пупку, а средний палец находится на уровне пупка. Во время вдоха смещают кисть в направлении к пупку так, чтобы перед ладонной поверхностью кончиков пальцев образовалась кожная складка. Затем больному предлагают сделать выдох и, пользуясь расслаблением брюшной стенки, погружают пальцы кисти отвесно вглубь брюшной полости в направлении левой руки до соприкосновения с ней.  Рис. 65. Пальпация нисходящей кишки Затем производится скольжение правой руки по левой ладони в направлении от пупка кнаружи. При этом должно получиться ощущение перекатывания через валик нисходящей кишки. В момент перекатывания следует определить следующие характеристики кишки: диаметр, консистенцию, поверхность, подвижность, болезненность и феномен урчания Тактильные ощущения, получаемые при пальпации восходящего и нисходящего отделов толстой кишки, схожи с ощущениями, получаемыми от поперечно-ободочной кишки. Пальпация большой кривизны желудка. Контур большой кривизны желудка представляет собой кривую линию, обращенную выпуклостью книзу. До начала пальпации большой кривизны желудка необходимо определить ее границу одним из трех методов: 1) методом перкуторной пальпации; 2) методом аускульто-перкуссии; 3) методом аускульто-аффрикции (см. выше). После этого врач придает правой (пальпирующей) руке положение, необходимое для пальпации. Он кладет ее в продольном направлении на живот так, чтобы пальцы были направлены к подложечной области, средний палец должен лежать на передней срединной линии, линия кончиков пальцев - на границе предварительно найденной большой кривизны желудка. Во время вдоха смещают кисть вверх по направлению к подложечной области так, чтобы перед кончиками пальцев образовалась кожная складка. Затем больному предлагают сделать выдох и, пользуясь расслаблением брюшной стенки, погружают пальцы вглубь брюшной полости до соприкосновения с позвоночником. Окончив погружение, скользят кончиками пальцев по позвоночнику вниз. При этом должно получиться ощущение соскальзывания со ступеньки. В момент соскальзывания следует определить следующие характеристики большой кривизны желудка: толщину, консистенцию, поверхность, подвижность, болезненность. Пальпация пилорического отдела желудка. Привратник расположен в r. мesogastrium, непосредственно справа от срединной линии, на 3-4 см выше уровня пупка. Направление его косое слева снизу вверх и вправо. Его проекция на брюшной стенке совпадает с биссектрисой угла, образованного передней срединной линией и перпендикулярной к ней линией, пересекающей первую на 3 см выше уровня пупка. Врач придает правой (пальпирующей) руке исходное положение для пальпации и кладет ее на живот так, чтобы пальцы были направлены к левой реберной дуге, линия кончиков пальцев совпала с ожидаемой проекцией привратника над правой прямой мышцей живота. После этого во время вдоха смещают руку в направлении левой реберной дуги так, чтобы перед ногтевой поверхностью кончиков пальцев образовалась кожная складка. После этого больного просят сделать выдох и, пользуясь расслаблением брюшной стенки, погружают пальцы вглубь брюшной полости до соприкосновения с задней брюшной стенкой. В конце выдоха кончиками пальцев скользят по задней брюшной стенке вправо и вниз. При этом должно быть ощущение перекатывания через валик. Пальпация привратника может сопровождаться звуком, напоминающим мышиный писк, возникновение которого обусловлено выдавливанием из привратника жидкого содержимого и пузырьков воздуха. В момент пальпации следует определить характеристики привратника: диаметр, консистенцию, поверхность, подвижность, болезненность. Привратник лучше пальпируется в периоде сокращения: гладкий безболезненный цилиндр диаметром до 2 см, ограниченно подвижный. В период расслабления привратник пальпируется очень редко и имеет вид мягкого цилиндра с нечеткими контурами. Следует учитывать, что у здорового человека сокращение привратника длится 30-50 секунд, а расслабление – 15-30. Перкуссия живота Цели перкуссии: определить границу между желудком и кишечником, найти границы печени и селезенки (описание смотри в соответствующих разделах ниже), определить наличие свободной жидкости в брюшной полости. |