Общая Энергетика - Учебное Пособие [2009]. В. П. Казанцев Общая энергетика

Скачать 7.69 Mb. Скачать 7.69 Mb.

|

|

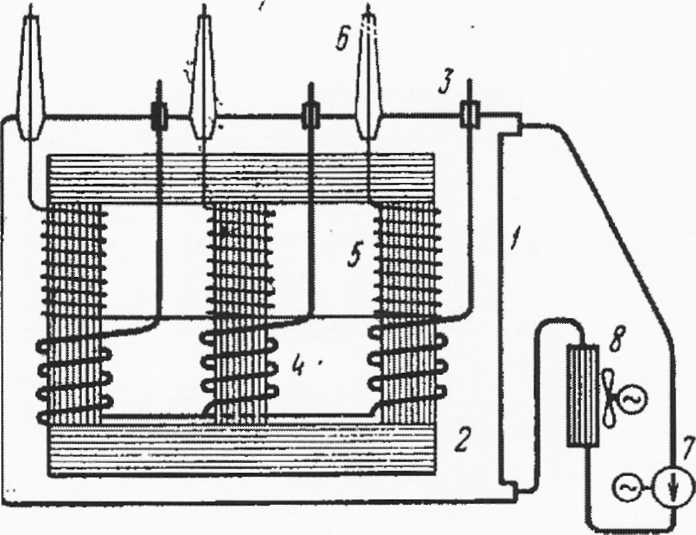

Часть пара, работающего в турбине, отбирается из промежуточных ступеней и направляется в подогреватели для подогрева питательной воды. У современных турбин с промперегревом делается обычно от 7 до 9 промежуточных отборов, и через них отбирается до 30 % пара, поступившего в турбину. Ступенчатый подогрев воды паром, частично отдавшим свою энергию в турбине, называется регенерацией (восстановлением, возвратом) тепла и дает значительный экономический эффект. Благодаря наличию регенерации требуется затрачивать меньше топлива в котле на нагрев воды, так как она уже приходит подогретой. Кроме того, в конденсатор поступает пара на 30 % меньше, чем вошло в турбину, в силу чего количество тепла, отдаваемого в процессе конденсации отработавшего пара охлаждающей воде, при наличии регенеративных отборов также уменьшается. Паровые турбины ТЭС комплектуются электрическими генераторами: каждой турбине соответствует свой генератор. Мощность турбины КЭС выбирается в соответствие с мощностью блоков, а число их устанавливается по заданной мощности электростанции. По своему назначению ПТбывают трех типов: 1) конденсационные (когда давление пара на выходе турбины ниже атмосферного), применяются на КЭС; 2) с противодавлением (когда давление пара на выходе турбины выше атмосферного), применяются на ТЭЦ; 3) специального назначения. Чисто конденсационныеПТ служат для превращения максимально возможной части теплоты пара в механическую работу. Эти ПТ работают с выпуском отработавшего пара в конденсатор, где поддерживается вакуум. Применение конденсатора на выходе турбины позволяет увеличить электрическую эффективность, но практически сводит к нулю последующее использование отходящего тепла. Чисто конденсационные ПТ могут быть стационарными или транспортными. Стационарные ПТ в соединении с генераторами переменного электрического тока (турбогенераторы) – основное оборудование КЭС. Чем больше мощность турбогенератора, тем он экономичнее и тем ниже стоимость 1 кВт установленной мощности. Поэтому мощность ПТ постепенно наращивалась, и к 1974 году достигла 1200 МВт при давлении свежего пара до 35 МПа (1 Па = 1 н/м2 = 10–5кгс/см2) и температуре до 650 ºС. Принятая в РФ частота электрического тока 50 Гц требует, чтобы частота вращения ПТ, непосредственно соединенной с двухполюсным генератором, равнялась 3000 об/мин. Все стационарные ПТ имеют нерегулируемые отборы пара из 2–5 ступеней давления для регенеративного подогрева питательной воды. В зависимости от назначения стационарные ПТ электростанций могут быть базовыми, несущими постоянную основную нагрузку; пиковыми, кратковременно работающими для покрытия пиков нагрузки; турбинами собственных нужд, обеспечивающими потребность электростанции в электроэнергии. От базовых ПТ требуется высокая экономичность на нагрузках, близких к полной (около 80 %). От пиковых ПТ требуется возможность быстрого пуска и включения в работу, от ПТ собственных нужд – особая надежность в работе. Транспортные ПТ используются в качестве главных и вспомогательных двигателей на судах. Неоднократно делались попытки применить ПТ на локомотивах, однако паротурбовозы распространения не получили. Для соединения быстроходных ПТ с гребными винтами, требующими невысокой (от 100 до 500 об/мин) частоты вращения, применяют зубчатые редукторы. В отличие от стационарных ПТ (кроме турбовоздуходувок), судовые ПТ работают с переменной частотой вращения, определяемой необходимой скоростью хода судна. Теплофикационные ПТ служат для одновременного получения электрической и тепловой энергии на ТЭЦ. Для отпуска тепловой нагрузки на нужды отопления и горячего водоснабжения устанавливают турбины типа Т (Т–100, Т–175, Т–250). При наличии на ТЭЦ промышленной и отопительной тепловых нагрузок устанавливают турбины типа ПТ, а при преимущественно промышленной – типа ПР или Р. Резервные турбины на ТЭЦ не устанавливаются. Для резервирования отпуска теплоты промышленным потребителям применяются редукционно–охладительные установки (РОУ), производительность которых должна покрывать отпуск пара потребителям одной из турбин. Для отопительной нагрузки резервом являются пиковые водогрейные котлы. К теплофикационным ПТ относятся ПТ с противодавлением, с регулируемым отбором пара, а также с отбором и противодавлением. У ПТ с противодавлением весь отработавший пар используется для технологических целей (сушка, отопление и др.). Электрическая мощность, развиваемая турбоагрегатом с такой ПТ, зависит от потребности производства или отопительной системы в греющем паре и меняется вместе с ней. Поэтому турбоагрегат с противодавлением обычно работает параллельно с конденсационной ПТ или электросетью, которые покрывают возникающий дефицит в электроэнергии. В ПТ с регулируемым отбором часть пара отводится из одной или двух промежуточных ступеней, а остальной пар идет в конденсатор. Давление отбираемого пара поддерживается в заданных пределах системой регулирования. Место отбора (ступень ПТ) выбирают в зависимости от нужных параметров пара. У ПТ с отбором и противодавлением часть пара отводится из одной или двух промежуточных ступеней, а весь отработавший пар направляется из выпускного патрубка в отопительную систему. Давление пара ПТ для отопительных целей обычно составляет 0,12Мн/м2 (0,12 МПа или 1,2 атм.), а для технологических нужд (сахарные, деревообрабатывающие, пищевые предприятия) 0,5–1,5 Мн/м2 (5–15 атм.). ПТ специального назначения обычно работают на отбросном тепле металлургических, машиностроительных и химических предприятий. К ним относятся ПТ мятого пара, двух давлений и предвключенные (форшальт). ПТ мятого пара используют отработавший пар поршневых машин, паровых молотов и прессов, имеющих давление немного выше атмосферного. ПТ двух давлений работают как на свежем, так и на отработавшем паре паровых механизмов, подводимом в одну из промежуточных ступеней. Предвключенные ПТ представляют собой турбины с высоким начальным давлением и высоким противодавлением; весь отработавший пар этих ПТ направляют в другие ПТ с более низким начальным давлением пара. Необходимость в предвключенных ПТ возникает при модернизации электростанций, связанной с установкой паровых котлов более высокого давления, на которое не рассчитаны ПТ, ранее установленные на электростанции. ПТ специального назначения не выпускают сериями, как конденсационные и теплофикационные ПТ, а в большинстве случаев изготовляют по отдельным заказам. В РФ установлено 4 ступени начальных параметров пара: 1) давление 3,5 Мн/м2, температура 435 ºС для ПТ мощностью до 12 МВт; 2) 9 Мн/м2, 535 ºС для ПТ до 50 МВт; 3) 13 Мн/м2, 565 ºС для ПТ до 100 МВт; 4) 24 Мн/м2, 565 ºС для ПТ мощностью 200 и 300 МВт. Давление отработавшего пара 3,5–5 кн/м2. Удельный расход тепла от 7,6 кДж/Вт∙ч у самых мощных ПТ до 13 кДж/Вт∙ч у небольших конденсационных турбин. В РФ не строят стационарных реактивных ПТ, но отдельные зарубежные фирмы традиционно продолжают выпускать ПТ с активной частью высокого давления и последующими реактивными ступенями. 3.1.4.3. Электрические генераторы и трансформаторы Электрическиегенераторы предназначены для преобразования механической энергии вращающегося вала двигателя в электроэнергию. Генераторы могут быть синхронными или асинхронными. Синхронный генератор может работать в автономном режиме или параллельно с сетью. Асинхронный генератор может работать только параллельно с сетью. Если произошел обрыв или другие неполадки в сети, асинхронный генератор прекращает свою работу. Поэтому, для обеспечения гибкости применения распределенных когенерационных энергосистем чаще используются синхронные генераторы. Общий вид синхронного генератора небольшой мощности показан на рис. 3.11.  Рис. 3.11. Общий вид синхронного турбогенератора: 1 – статор; 2 – ротор; 3 – возбудитель; 4 – контактные кольца; 5 – лобовые части обмотки статора; 6 – активная сталь; 7 – обмотка ротора; 8 – бандажное кольцо; 9 – выводы; 10 – подшипник Принцип действия генератора заключается в возникновении электродвижущей силы в проводнике, пересекающем магнитное поле. В синхронном генераторе магнитное поле создается за счет прохождения постоянного тока (тока возбуждения) через обмотку ротора. Таким образом, ротор является вращающимся постоянным магнитом, поле которого пересекает неподвижные проводники обмотки статора, где и возникает ЭДС. Благодаря специальной схеме соединений в обмотке статора генерируется трехфазный ток. Ток возбуждения в обмотку ротора генератора подается через угольные щетки и контактные кольца от отдельной небольшой электрической машины–возбудителя или от тиристорного возбудителя. В процессе работы железо и медные обмотки статора и ротора генератора выделяют значительное количество тепла, которое нужно непрерывно отводить. Для этой цели в генераторах небольших мощностей используется воздух, а в крупных агрегатах – водород, обладающий малой плотностью и большой теплоемкостью, вследствие чего он не создает большого сопротивления вращению ротора и позволяет уменьшить габариты и вес генератора. Водород при давлении до 4 кгс/см2 циркулирует в замкнутом пространстве корпуса генератора, движимый лопатками вентиляторов, одетых на концах бочки ротора. В контур циркуляции встроены газоохладители, где водород отдает тепло трубкам, через которые прокачивается охлаждающая вода. С ростом единичной мощности агрегатов все сложнее уменьшить габариты, вес генератора и отводить от него тепло. Поэтому в настоящее время уже создаются мощные генераторы с непосредственным охлаждением стержней обмотки статоров водой и маслом. Одним из важнейших узлов генератора являются торцевые уплотнения вала, препятствующие выходу водорода из корпуса наружу. Через эти уплотнения непрерывно прокачивается масло, чтобы создавалась уплотняющая пленка между гребнем вала и прижатым к нему уплотняющим кольцом, препятствующая утечке газа из корпуса генератора. Давление в этой масляной пленке поддерживается более высоким, чем давление газа в корпусе генератора. Для подачи масла к уплотнениям вала генератора имеется специальная маслоснабжающая установка. Схема газового хозяйства генератора предназначена для наполнения корпуса генератора водородом и для вытеснения водорода углекислым газом, который вытесняется затем воздухом. Применение промежуточной среды в виде углекислого газа или азота необходимо во избежание смешения водорода с воздухом, которые могут образовать взрывчатую смесь. Напряжение на выводах генератора составляет 6,3 кВ, 10,5 кВ или 20 кВ. Передача электроэнергии на дальние расстояния должна производиться при значительно более высоком напряжении, чтобы уменьшить потери в линиях. Повышение напряжения переменного тока при неизменной частоте осуществляется с помощью повышающих трансформаторов. Блочный силовой трансформатор обычно «жестко» присоединен к выводам обмотки статора генератора с помощью специальных шинопроводов. Он состоит из продолговатого бака, в котором находится Ш–образный металлический сердечник с обмотками (рис. 3.12).  Рис. 3.12. Схема устройства трехфазного повышающего трансформатора: 1 – бак; 2 – сердечник; 3 – выводы низкого напряжения; 4 – первичная обмотка; 5 –вторичная обмотка; 6 – выводы высокого напряжения; 7 – насос; 8 – охладитель. На каждом вертикальном стержне сердечника находятся первичная и вторичная обмотки одной фазы. Выводы обмоток проходят через специальные изоляторы в крышке бака. Ток высокого напряжения с вторичных обмоток передается на распределительную подстанцию. Бак трансформатора заполнен изоляционным (трансформаторным) маслом, которое одновременно является охлаждающей средой. Во время работы трансформатора масло непрерывно прокачивается с помощью насосов по контуру бак – выносные охладители – бак. 3.1.5. Вспомогательное оборудование ТЭС К вспомогательному оборудованию ТЭСотносятся конденсатные, питательные, дренажные, циркуляционные насосы охлаждающей воды, сетевые насосы, газодувные машины (дымососы и дутьевые вентиляторы), главные паропроводы и питательные трубопроводы, регенеративные подогреватели питательной воды, деаэраторы и другое оборудование. 3.1.5.1. Насосы и газодувные машины В водяном тракте ТЭС применяют конденсатные, питательные, дренажные и прочие насосы. Для охлаждения отработавшего пара в конденсаторе турбины применяют циркуляционные насосы охлаждающей воды. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей применяют сетевые насосы. Газодувные машины (дутьевые вентиляторы и дымососы) ТЭС обеспечивают работу котельных агрегатов. Ниже рассмотрены вопросы выбора различных насосов и газодувных машин, а также их резервирования. Конденсатные насосы. Устанавливаются два или три таких насоса на турбину. При установке трех насосов подача каждого выбирается равной 50 % полной, т.е. при выходе из строя одного насоса два оставшихся обеспечивают полную подачу. При установке двух насосов каждый из них должен обеспечивать 100 % подачи. Наличие конденсатоочистки вызывает необходимость устанавливать две группы конденсатных насосов. Напор, создаваемый конденсатным насосом, определяется по давлению в деаэраторе и сумме потерь давления в тракте конденсата с учетом разницы геометрических отметок мест установки насосов и деаэраторов. При бездеаэраторной схеме конденсатный насос можно рассматривать как буферный по отношению к питательному насосу и выбор их необходимо проводить совместно. Питательные насосы. Питательный насос (ПН) подает воду в паровой котел. ПН бывают поршневыми и центробежными как с электрическим, так и с паровым приводом. Давление, создаваемое ПН котлов с естественной циркуляцией, должно быть на 0,2–0,3 Мн/м2 (2–3 кгс/см2) больше давления воды в барабане котла. Напор ПН прямоточных котлов должен преодолеть гидравлическое сопротивление всего пароводяного тракта. ПН – важный элемент котельной установки, так как даже кратковременное прекращение подачи воды в котел может привести к аварии. Производительность, типы ПН и их приводов для производственно–отопительных и энергетических котельных регламентированы в РФ правилами котлонадзора и правилами технической эксплуатации электростанций. Циркуляционные насосы охлаждающей воды. Эти насосы имеют большую подачу со сравнительно малым напором. Подача насосов определяется при работе в летнем режиме. Используются осевые и центробежные насосы с рабочим колесом одно– и двухстороннего входа. Как правило, при устройстве береговых насосных станций устанавливаются осевые или центробежные насосы вертикального типа. При централизованной схеме подачи охлажденной воды устанавливается несколько насосов (не менее четырех), работающих на общую магистраль. При этом резерв предусматривается только при использовании морской воды. При блочной схеме для каждой турбины устанавливают по два насоса без резерва. Сетевые, дренажные и прочие насосы ТЭС. Установка сетевых насосов возможна в виде насосной группы без привязки к конкретным турбинам. Если число насосов не более трех в группе, предусматривают дополнительно один резервный насос; при большем числе работающих насосов резервные насосы не требуются. При блочном принципе установки сетевых насосов их размещают по два у каждой турбины при мощности подачи по 50 % от полной мощности. При установке подпиточных насосов теплосети предусматривают резерв не менее двух при закрытой и не менее трех насосов при открытой системе теплоснабжения. Дренажные насосы регенеративных подогревателей устанавливают без резервов; насосы питательной воды испарителей (градирен), паропреобразователей и конденсатные насосы сетевой установки имеют резерв. Выбор других насосов производится в зависимости от конкретных условий их работы. Так, два и более насоса устанавливают в аварийных системах, в элементах тепловой схемы, где требуются высокая надежность работы или есть большая вероятность периодического выхода из строя насоса. Газодувные машины ТЭС. Газодувное или тягодутьевое устройство (ТУ) – комплекс механизмов и сооружений, обеспечивающий подачу воздуха в топку котлоагрегата или печи и удаление дымовых газов из топки. К основным газодувным машинам ТЭС относятся дымососы и дутьевые вентиляторы. В качестве вентиляторов горячего дутья и мельничных вентиляторов используются, как правило, центробежные машины, выбор которых производится по каталогу для конкретного котла. Дутьевые вентиляторы засасывают горячий воздух и направляют его в топку под давлением до 5 кн/м2. ТУ, состоящие обычно из дымососов и дымовой трубы, создают в газоходах разрежение до 3–4 кн/м2, под воздействием которого газы удаляются в атмосферу. У котлоагрегатов, работающих под наддувом, ТУ включает в себя лишь вентиляторы, подающие воздух под давлением около 10 кН/м2. Дымососы и вентиляторы ТУ обычно приводятся в действие электродвигателями, а на мощных котлоагрегатах – паровыми турбинами. ТУ тепловых электростанций потребляют 1–2 % всей вырабатываемой станцией энергии. Количество продуктов сгорания (топлива) и воздуха, перемещаемое этими машинами, определяется из теплового и аэродинамического расчета парового котла. Сами машины выбираются по каталогу с запасом по напору (15 % для вентиляторов и 25 % для дымососов) и количеству перемещаемых газов или воздуха (10 %). На каждый котел устанавливаются, как правило, по два дымососа и вентилятора без резерва. При выходе из строя одного такого механизма другой обеспечивает работу парового котла с 50 % нагрузкой. Для крупных блоков применяются осевые дымососы и дутьевые вентиляторы двухстороннего всасывания, имеющие высокий (более 80 %) КПД и двухскоростные электродвигатели, позволяющие регулировать подачу и напор. Подачу дымососов и вентиляторов регулируют в основном направляющим аппаратом, устанавливаемым на входе потока газа или воздуха. В последние годы в качестве регулируемых электроприводов дымососов и вентиляторов находят применение более экономичные частотно–регулируемые асинхронные электроприводы, позволяющие экономить до 40 % электроэнергии. |