РК. Ответы РК №6 Микробиология. Вирус гриппа. Классификация. Антигены. Изменчивость. Экология. Патогенез заболевания. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и терапия гриппа

Скачать 1.65 Mb. Скачать 1.65 Mb.

|

|

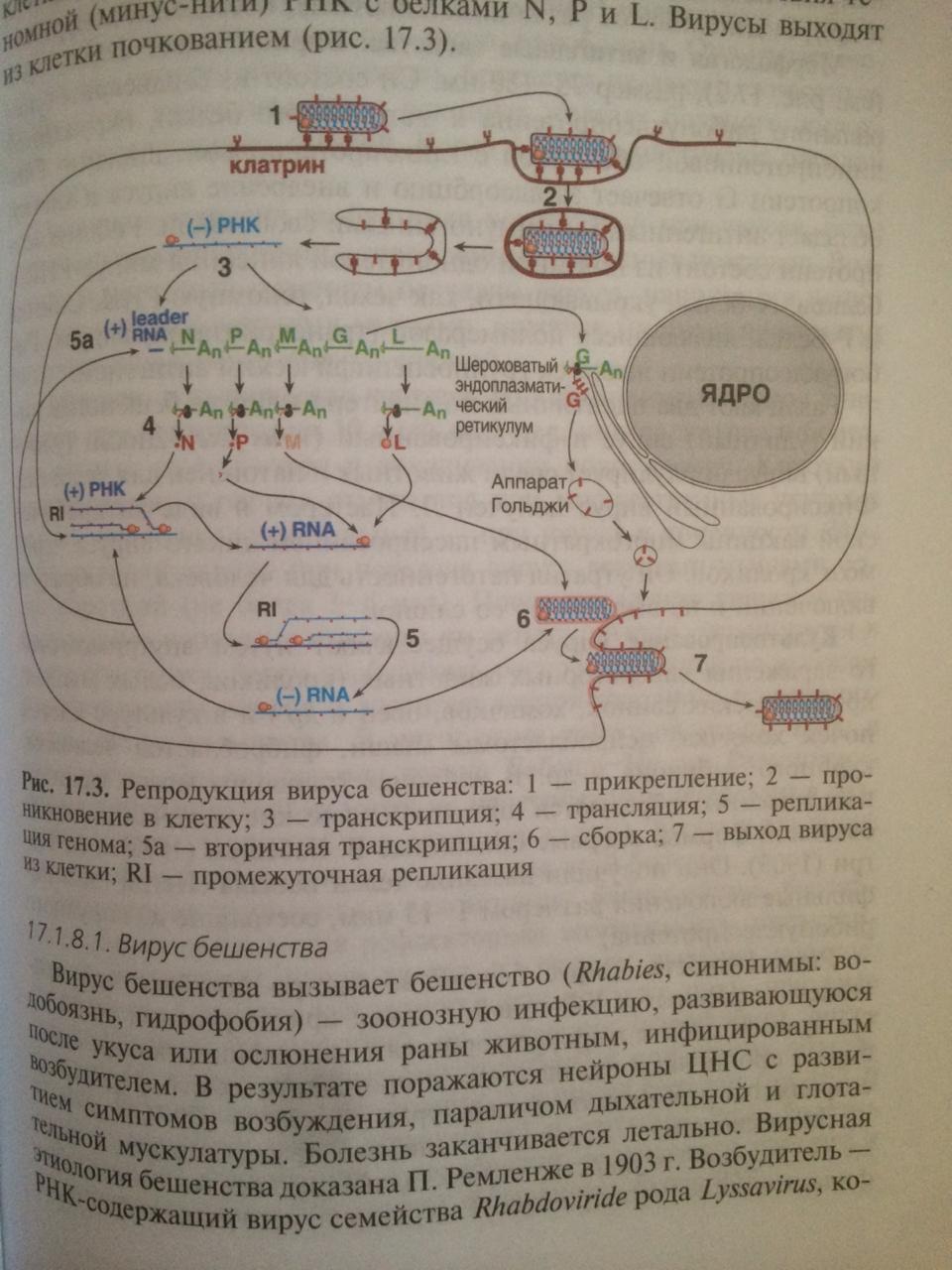

Вирус ветряной оспы – опоясывающего герпеса. Патогенетические особенности заболевания. Лабораторная диагностика. Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса относится к семейству герпесвирусов. Ветряная оспа — это высокозаразное заболевание, характеризующееся эпидемическими подъемами заболеваемости в зимне-весенний период. Восприимчивость к WZ — всеобщая, за исключением детей первых месяцев жизни от матерей, ранее болевших ветряной оспой. Источником инфекции является человек, больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем (с момента высыпаний до подсыхания везикул). Распространение WZ происходит воздушно-капельным, контактным и трансплацентарным путем. Патогенез и клиническая картина. Инкубационный период при ветряной оспе составляет 21 день. Заразными больные становятся за 1— 2 сут до высыпаний и остаются таковыми ровно неделю. У взрослых в продромальном периоде наблюдаются лихорадка и недомогание. Затем появляется характерная везикулезно-папулезная сыпь. Чем обильнее высыпания, тем обычно тяжелее общие проявления инфекции (лихорадка, головная боль, нарушение сна). Тяжелые формы заболевания с обильными высыпаниями, гангренозными, геморрагическими элементами сыпи, высокой лихорадкой и поражением внутренних органов встречаются у взрослых и детей с ослабленным иммунитетом. Осложнения ветряной оспы редки и в основном связаны с вторичными бактериальными инфекциями. Серьезными осложнениями являются ветряночная пневмония и поражения ЦНС в виде мозжечковой атаксии и энцефалита. У взрослых ветряночная пневмония наблюдается в 20 % случаев ветряной оспы. Опоясывающий герпес — это заболевание с нейродермальным тропизмом, характеризующееся односторонней неврологической болью по ходу корешков пораженных спинномозговых и черепных нервов, сопровождающееся появлением везикулярной сыпи. Чаще всего поражаются грудные спинномозговые узлы и корешки тройничного нерва. При вовлечении в процесс симпатических и парасимпатических узлов возникает дисфункция желудочно-кишечного тракта, задержка мочеиспускания, трофические нарушения. Возможно сохранение болей в течение нескольких месяцев — постгерпетическая невралгия. Локализация болей соответствует пораженным нервам и имеет опоясывающий характер. Другими осложнениями являются двигательный паралич, менингоэнцефалит, поражения зрительных и преддверно-улитковых (слуховых) нервов (синдром Ханта). Патогенез и иммунитет При ветряной оспе входными воротами инфекции является слизистая оболочка дыхательных путей, в эпителиальных клетках которой происходит первичная репродукция вирусов. По лимфатическим сосудам они попадают в кровь, вызывая вирусемию. С кровью заносятся в эпителиальные клетки кожи и слизистых оболочек, в результате чего появляются везикулярные высыпания на лице, туловище, конечностях, слизистой оболочке рта. При мацерации пузырьков вирус легко передается окружающим аэрозольным и реже контактным путем. При заболевании женщин в первые 3 мес. беременности существует риск возникновения у ребенка врожденных дефектов. Полагают, что после перенесения ветряной оспы в детском возрасте вирус может сохраняться в течение нескольких лет в клетках ганглиев задних корешков спинного мозга. При опоясывающем лишае на коже туловища, головы, шеи появляются везикулярные высыпания. Возможна трансплацентарная передача вируса, которая приводит к патологии плода. У людей, перенесших в детском возрасте ветряную оспу, формируется пожизненный иммунитет. В сыворотке крови циркулируют вируснейтрализующие и комплементсвязывающие антитела. Однако они не могут предотвратить рецидивы болезни, поскольку очаг персистирующей инфекции сохраняется в ганглиях спинного мозга. Вместе с тем отмечается увеличение Т-супрессоров, которые, возможно, являются причиной вторичного иммунодефицита. Диагностика.Диагноз ветряной оспы устанавливают по клинической картине. Кроме того, можно исследовать содержимое везикул методом ПЦР на ДНК WZ. Серологическую диагностику проводят путем определения специфических IgG- и IgM-антител, IgM появляются на 4—8-й день от начала болезни и сохраняются до 3 мес. В дальнейшем появляются IgG, которые определяются в крови пожизненно. Их титр исследуют с целью подтверждения наличия иммунитета к WZ. Аденовирусы. Антигены. Серотипы. Заболевания, вызываемые аденовирусами. Онкогенность. Лабораторная диагностик Антигены: В составе капсида содержатся типоспецифические антигены - гликопротеиновые нити, которые обладают гемагглютинирующими свойствами. Нуклеокапсид вириона является комплементсвязывающим антигеном, идентичным для разных серотипов аденовирусов человека.Культивирование и репродукция. Аденовирусы культивируют в первичной культуре клеток почки эмбриона человека, линии клеток Hela, Нер-2 и др. ЦПД аденовирусов связано не только с их репродукцией, но и прямым токсическим действием.Аденовирусы адсорбируются на клеточных рецепторах с помощью нитей. Депротеинизация проникших в клетку вирионов начинается в цитоплазме и завершается в ядре, где освобождается ДНК с прикрепленным к ней терминальным белком.Транскрипция генома и репликация вирусной ДНК происходят в ядре с помощью клеточных ферментов. Вначале синтезируются иРНК, кодирующие синтез вирусоспецифических ферментов, а затем иPHK, несущие информацию о синтезе капсидных белков и нитей. Сборка вирусных частиц происходит в ядре, где образуются кристаллоподобные включения. В каждой клетке синтезируется несколько сотен вирусных частиц. Выход аденовирусов сопровождается разрушением клетки хозяина. Цикл репродукции аденовирусов в клетке продолжается 14-24 ч. Серотипы: В настоящее время известно более 90 серотипов аденовирусов млекопитающих. Из них 49 серотипов являются патогенными для человека.Структура и химический состав. Заболевания: Чаще всего регистрируются ОРВИ, протекающие как гриппоподобные заболевания с осенне-зимней сезонностью. У детей раннего возраста наблюдают кератоконъюнктивиты. Возможны тяжелые воспаления роговицы с потерей зрения. Наиболее тяжелые поражения вызывают аденовирусы серотипов 1, 2, 5. Возможны эпидемические вспышки в закрытых организованных коллективах (школьники, военные) с тяжелыми осложнениями (пневмония, энцефалиты). У детей младшего возраста могут возникать гастроэнтериты с последующей инвагинацией и непроходимостью кишечника. К редким проявлениям аденовирусной инфекции относятся менингоэнцефалиты и геморрагические циститы. Онкогенность: Онкоген - специфический ген опухолеродного вируса, продукция которого непосредственно отвечает за превращение нормальной клетки в трансформированную из-за поддержание трансформированного фенотипа Многие аденовирусы человека и животных в экспериментальных условиях проявляют онкогенную активность. Особенно четко эта активность проявляется при заражении новорожденных сирийских хомячков, у которых спустя несколько недель на месте инъекции появляются саркомы, не содержащие инфекционного вируса. Аденовирусы представляют большой интерес как одна из лучших моделей для изучения вирусного канцерогенеза Лабораторная диагностика Большинство клинических симптомов при аденовирусной инфекции подобные других респираторных заболеваний как вирусной, так и бактериальной этиологии. В связи с этим методы лабораторной диагностики имеют исключительно большое значение.В зависимости от клинических проявлений заболевания материалом для исследования служат мазки и смывы из носоглотки, мокрота, соскобы с конъюнктивы, кровь, ликвор, стул. Материал нужно взять в первую неделю болезни, пересылать и хранить в замороженном состоянии. Исследуют и секционный материал - кусочки трахеи, бронхов, легких, кишечника, лимфоузлов. Экспресс-диагностика Экспресс-диагностику осуществляют с помощью реакций иммунофлюоресценции и ензиммичених антител с целью индикации групповых антигенов аденовирусов в эпителиальных клетках носоглотки и конъюнктивы. При этом обнаруживают характерные мелкозернистые включения зелено-желтого цвета в центральной части ядер.Кишечные аденовирусы, вызывающие гастроэнтериты, обнаруживают в испражнениях больных с помощью прямой и иммунной электронной микроскопии, иммуноферментного анализа, ДНК-зондов и полимеразной цепной реакции.Выделение вирусов проводят на первично трипсинизованих и перевиваемых культурах клеток (Неиа, Нед-2, KB и др.)., Которые чувствительны ко всем серовариантив аденовирусов. В обычных условиях куриные эмбрионы и лабораторные животные практически нечувствительны к аденовирусов человека, поэтому биологическую модель выделения вирусов для диагностики не используют.В культурах клеток вирусы обнаруживают за их цитопатическим действием под световым микроскопом. Пораженные клетки округляются, скапливаются в виде кистей, в их цитоплазме возникает зернистость. Более точным методом выявления цитопатического действия является исследование с помощью люминесцентного микроскопа специфических внутриядерных включений в клетках на покровных стеклах, окрашенных акридиновым оранжевым. Этот метод позволяет через 1-2 суток выявить даже единичные инфицированные клетки.Идентификацию и типирование выделенных аденовирусов проводят с помощью реакции нейтрализации в культурах клеток сначала со смесью типоспецифических сывороток, а потом с каждой сывороткой той смеси, которая нейтрализовала цитопатическое действие. В последнее время для типирования аденовирусов широко применяют реакцию торможения гемагглютинации.По способности агглютинировать эритроциты обезьян и белых крыс аденовирусы разделили на 3 группы. К первой группе вошли 9 серовариантив (3, 7,11,14,16,20, 21, 25,28), которые агглютинирует лишь эритроциты обезьян, ко второй-14 серовариантив (8,9, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30), вызывающих полную агглютинацию эритроцитов крыс, к третьей - 6 сероваров (1,2,4,5, 6,12), способных частично агглютинировать эритроциты крыс. Сначала с помощью теста гемагглютинации выделен аденовирус относят к одной из трех групп, а затем в реакции торможения гемагглютинации с типоспецифическими сыворотками определяют серотип. Серологическая диагностика Серологическая диагностика аденовирусной инфекций проводится методом парных сывороток с помощью РСК и иммуноферментного анализа с любым типом вирусов. Вторую сыворотку берут на 18-20-й день заболевания. Диагностическое значение имеет нарастание антител в 4 раза и более. При оценке результатов реакций следует учитывать возможность наличия антител в результате широкой циркуляции аденовирусов среди людей. В сыворотке крови, взятой в первые дни заболевания, титр РСК с аденовирусной антигеном составляет 1:16. Особенно важное значение имеет раннее выявление в сыворотке крови IgM, что свидетельствует об остром течении болезни. Теперь это чаще всего проводят с помощью иммуноферментного анализа. Вирус бешенства. Классификация. Свойства. Внутриклеточные включения. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.      Пикорнавирусы. Вирусы Коксаки, ECHO. Лабораторная диагностика. Профилактика. Пикорнави́русы (лат. Picornaviridae, от pico — маленький и rna — РНК) — семейство, объединяющее маленькие икосаэдрические вирусы высших позвоночных. Таксономия.: семейство Picornaviridae, род Enterovims, вид Poliovirus. Структура. По структуре полиовирусы — типичные представители рода Enterovirus. РНК-содержащие вирусы. Морфология: мелкие, просто организованные вирусы, сферической формы, состоят из одноцепочечной РНК и капсида. Культивирование: Хорошо репродуцируются в первичных и перевариваемых культурах клеток из тканей человека и сопровождается цитопатическим эффектом. В культуре клеток под агаровым покрытием энтеровирусы образуют бляшки. Антигенные свойства: Различают 3 серотипа внутри вида: 1, 2, 3, не вызывающие перекрестного иммунитета. Все серотипы патогенны дл человека. Патогенез и клиника. Естественная восприимчивость человека к вирусам полиомиелита высокая. Входными воротами служат слизистые оболочки верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта. Первичная репродукция вирусов происходит в лимфатических узлах глоточного кольца и тонкой кишки. Из лимфатической системы вирусы проникают в кровь, а затем в ЦНС, где избирательно поражают клетки передних рогов спинного мозга (двигательные нейроны). Инкубационный период продолжается в среднем 7—14 дней. Различают 3 клинические формы полиомиелита: паралитическую, менингеальную (без параличей), абортивную (легкая форма). Заболевание начинается с повышения температуры тела, общего недомогания, головных болей, рвоты, болей в горле. Иммунитет. После перенесенной болезни остается пожизненный типоспецифический иммунитет. Иммунитет определяется наличием вируснейтрализующих антител, среди которых важная роль принадлежит местным секреторным антителам слизистой оболочки глотки и кишечника (местный иммунитет). Пассивный естественный иммунитет сохраняется в течение 3—5 недель после рождения ребенка. Микробиологическая диагностика. Материал для исследования - кал, отделяемое носоглотки, при летальных исходах — кусочки головного и спинного мозга, лимфатические узлы. Вирусы полиомиелита выделяют путем заражения исследуемым материалом первичных и перевиваемых культур клеток. О репродукции вирусов судят по цитопатическому действию. Идентифицируют выделенный вирус с помощью типоспецифических сывороток в реакции нейтрализации в культуре клеток. Важное значение имеет внутривидовая дифференциация вирусов, которая позволяет отличить патогенные штаммы от вакцинных штаммов, выделяющихся от людей, иммунизированных живой полиомиелитной вакциной. Различия между штаммами выявляют с помощью ИФА, реакции нейтрализации цитопатического действия вируса в культуре клеток со штаммоспецифической иммунной сывороткой, а также в ПЦР. Серодиагностика основана на использовании парных сывороток больных с применением эталонных штаммов вируса в качестве диагностикума. Содержание сывороточных иммуноглобулинов классов IgG, IgA, IgM определяют методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. Лечение. Патогенетическое. Применение гомологичного иммуноглобулина для предупреждения развития паралитических форм ограничено. Профилактика. Основной мерой профилактики полиомиелита является иммунизация. Первая инактивированная вакцина для профилактики – создавала общий гуморальный иммунитет, не формировала местной резистентности слизистых оболочек ЖКТ, не обеспечивала надежную защиту. Пероральная живая культуральная вакцина из трех серотипов штаммов. Используют для массовой иммунизации детей, она создает стойкий общий и местный иммунитет. Неспецифическая профилактика сводится к санитарно-гигиеническим мероприятиям. Вирусы ECHO Семейство picornoviridae, род enterovirus, насчитываются около 30 типов. РНК-содержащий Вирион кубический симметрии 15 нм. Способен образовывать кристаллы, капсид голый. Путь передачи - фекально-оральный, воздушно-капельный. Резистентность. Устойчив к действию антибиотиков и лекарств. Генактивируется нагреванием 50 градусов в течении 30 минут высушиванием уф-излучением. Лабораторная диагностика. Вирусологический, серологический, РТТА, РСК, РН, ИФА. Фактор патогенеза. Наиболее патогенен тип вируса 70 и вирус гена 71. В организме он предается через слизистую оболочку и ЦНС. Заболевания. ОРВИ, асептический менингит, полимиелитоподобные заболевания. Профилактика. Соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия. Терапия разных форм энтеровирусной инфекции основана на применении дезинтоксикационной терапии и использвании сим птоматических лекарственных средств. При тяжелых формах ней роинфекции, в том числе неревматическом кардите, используют ГКС. Из других средств при тяжелых формах заболевания приме няют дегидратацию, средства, нормализующие нарушенный вод но-электоролитный баланс и равновесие кислот и оснований. Вирус Коксаки Семейство picornoviridae, род enteroviridae, представители a и b. РНК-содержащий. Вирионы диаметром 22-30 нм. Содержит 7,5х103 нуклеотидов строение как и у полиомиелитов. Путь передачи - фекально-оральный, воздушно-капельный. Резистентность. Устойчив в предметах обихода и пищевых продуктах. Сохраняются при 4 градусах. Лабораторная диагностика. Вирусологическая, РТТА, РСК, РН, ИФА. В организме он предается через скелетную мускулатуру и ЦНС. заболевание. Острый геморрагический конъюнктивит, энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой, миалгия. Профилактика. Соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия. Лечение больше схожа с вирусом ECHO. Терапия разных форм энтеровирусной инфекции основана на применении дезинтоксикационной терапии и использвании сим птоматических лекарственных средств. При тяжелых формах ней роинфекции, в том числе неревматическом кардите, используют ГКС. Из других средств при тяжелых формах заболевания приме няют дегидратацию, средства, нормализующие нарушенный вод но-электоролитный баланс и равновесие кислот и оснований. Вирус полиомиелита. Классификация. Характеристика. Локализация вируса в организме при возникновении заболевания. Иммунитет. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. |