тгп билеты. Вопрос 1 Соотношение права и государства

Скачать 442.42 Kb. Скачать 442.42 Kb.

|

|

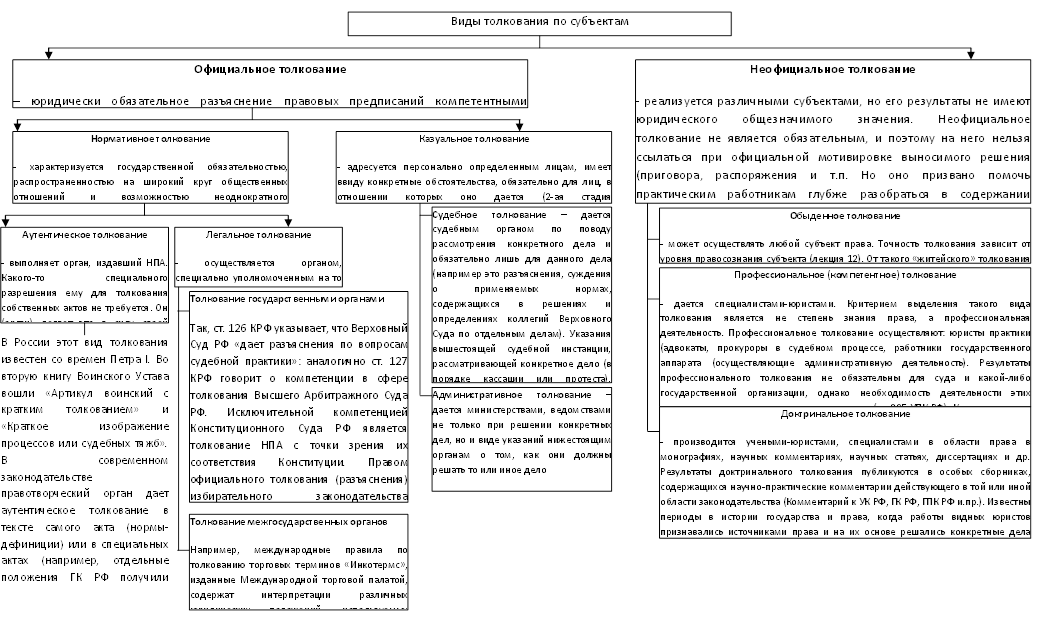

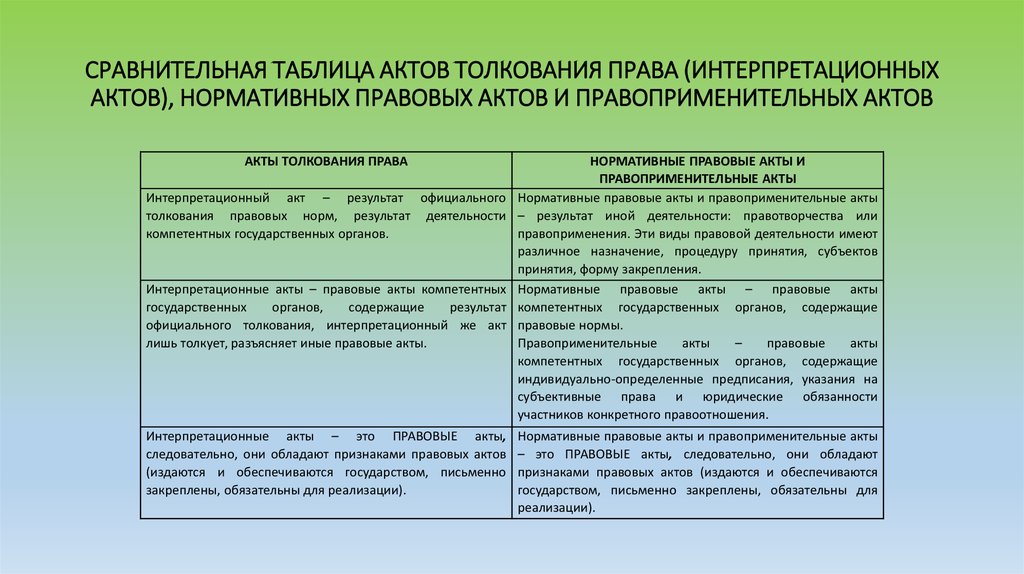

ВОПРОС 52:«Правоприменительные акты. Понятие и классификация». Правоприменительный акт — это официальный акт-документ, закрепляющий решение компетентного субъекта правоприменительной практики по конкретному юридическому делу и содержащий персонально-адресованные и индивидуально-определенные обязательные юридические предписания. Все разнообразие правоприменительных актов имеет некоторые общие признаки: 1.Они представляют собой разновидность правовых актов, поэтому им присущи многие признаки, характерные для любых юридических актов. 3.Указанные акты официально закрепляют и оформляют правоприменительные решения по конкретному юридическому делу 4.Они обязательны для всех, кому адресованы. Обязательность и соподчиненность правоприменительных актов позволяет говорить об их юридической силе. Так, приказы министра обладают более высокой юридической силой, чем указания его заместителей и начальников управлений. 5.Властность, обязательность и юридическая сила актов применения обеспечивается разнообразными материальными и духовными, поощрительными и принудительными, организационными и иными мерами государственного и иного воздействия 6.Это акты не любого участника, а только строго установленных субъектов правоприменительной практики, которые издают их лишь по вопросам, входящим в их непосредственную компетенцию. К ним относят как государственные органы (судебные, представительные и исполнительные органы), так и негосударственные организации (органы самоуправления) 7.Акт применения является особым юридическим фактом, который специально нацелен на возникновение, изменение или прекращение правоотношений, вызывает индивидуально-определенные юридические последствия Классификация правоприменительных актов: 1.В зависимости от субъектов правоприменительной практики выделяются акты: государственных и негосударственных органов, представительных и исполнительных органов государственной власти, судов (конституционных, общей юрисдикции, арбитражных), контрольно-надзорных органов(прокуратуры) 2.По функциям они разграничиваются на регулятивные и охранительные. 3.По способам юридического воздействия правоприменительные акты могут быть обязывающими, запрещающими, управомочивающими, рекомендующими, поощряющими. 4.В зависимости от порядка издания, различают правоприменительные акты, принятые коллегиально и на основе единоначалия 5.По основным сферам общественной жизни, на регулирование которых направлены правоприменительные акты, можно выделить хозяйственные и социальные акты, акты в сфере образования и культуры. 7. В зависимости от территории, на которую распространяется их действие, выделяются акты применения федерального, республиканского, областного, местного и локального значения 9.По категоричности требований они разграничиваются на императивные, содержащие категорические предписания, которые не могут быть изменены адресатами по своему усмотрению, а также диспозитивыне акты, в которых содержатся индивидуальные предписания на случай, если субъекты сами не установили для себя условия и требования определенного поведения 11.По наименованию акты применения бывают самые разнообразные: постановления, указы, приказы, приговоры, решения, определения, протоколы. ВОПРОС 53.:«Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых актов». Общее: 1.Оба являются разновидностью правовых актов, поэтому им присущи признаки характерные для всех юридических актов 2.Оба акта носят обязательный, властный характер 3.Оба являются официальными актами — документами, имеющими специфическую структуру, содержание, форму, способы и стиль письменного изложения, символы и реквизиты. 4.Оба акта строго установленных законодательством субъектов правотворчества, которые издаются лишь по вопросам, входящим непосредственно в их компетенцию. 5.Оба акта имеют строгую процессуальную форму(стадии, производства, режимы) 7.Оба акта направлены на удовлетворение потребностей людей 8.Оба акта имеют социально-преобразующий характер В отличие от нормативных актов, правоприменительные акты, Во-первых, связаны с разрешением конкретных обстоятельств юридического дела, казусов. Во-вторых, они адресуются персонально-определенным участникам общественных отношений. В-третьих, юридическое содержание актов применения составляют не только персонально-определенные, но и индивидуально-конкретные явления и распоряжения. ВОПРОС 54:«Пробелы в праве: понятие и виды. Способы устранения и преодоления пробелов». Пробелом следует считать отсутствие в действующем праве нормативно-правовых предписаний в отношении конкретных социальных ситуаций, которые требуют юридического воздействия Виды пробелов в праве: 1.В зависимости от отрасли права, в которой они установлены, различают пробелы в конституционном, гражданском, уголовном, семейном и иных отраслях права 2.Близко к указанной выше, но имеющей самостоятельное значение следует считать классификацию пробелов в материальных и процессуальных отраслях права 3.Можно говорить о пробелах в отдельных институтах права 4.Как для правотворческих, так и для правореализующих органов определенное значение имеет выделение пробелов в праве, применительно к тому, в какой правовой системе обнаружен пробел: в российском, иностранном или международном праве, которое необходимо реализовать в России или иной стране 5.Пробелы различаются по форме права, в которой они обнаружены. Так, пробелы бывают в нормативных актах и договорах 6.В зависимости от вида нормативного акта можно выделить пробелы в законе, указе президента, постановлении правительства 7.По объему различают полные и частичные пробелы 8.В зависимости от того, какой элемент нормы права отсутствует (санкция, диспозиция) Основным способом восполнения пробелов в романо-германской правовой семье (в том числе и в российской правовой системе) является правотворческая практика компетентных субъектов – нормативное восполнение, в результате которого пробелы в праве устраняются Различают два способа казуального восполнения пробелов в праве: аналогию закона и аналогию права. Аналогия закона применяется тогда, когда отсутствует нормативное предписание, предусматривающие соответствующую ситуацию, но существует такое предписание, которое регулирует сходные случае. Когда правоприменитель не находит нормативное предписание, регулирующее сходное отношение, решение по делу выносится на основании аналогии права, то ест руководствуясь общими началами и принципами права. Юридические требования, обеспечивающие строгое соблюдение законности в прововосполнительной практике при применении аналогии закона и аналогии права. 1.Использование аналогии закона и аналогии права возможно лишь в случае действительного, а не мнимого пробела 2.Отношения, не предусмотренные правом, должны находиться в сфере правого регулирования 3.В действующем праве должно быть предписание, регулирующее сходное общественное отношение (при аналогии закона) 4.Применение института аналогии невозможно в тех отраслях и институтах права, где он запрещен законом или иным нормативным актом. Например, в ч.2 ст.3 УК РФ сказано: «Применение уголовного закона по аналогии не допускается». 5.Использование института аналогии должно быть основано на строгом и неуклонном соблюдении материальных и процессуальных нормативно-правовых предписаний 6.Принятые по делу решения должны соответствовать принципам национального права, общепризнанным нормам и принципами международного права. При аналогии права, указанные принципы ложатся в основу решения по делу. 7.Применение аналогии не должно противоречить нравственным требованиям. 8.Использование института аналогии возможно, если это не противоречит природе соответствующих общественных отношений 9.Применение аналогии закона и аналогии права должно быть обстоятельно мотивировано и аргументировано конкретным должностным лицом(органом), вносящим решение по юридическому делу ВОПРОС 55:«Коллизи в праве. Порядок разрешения коллизий в праве» 1.Понятие коллизий в праве. Чаще всего под коллизией понимается различие норм права, регулирующих одно и то же общественное отношение. Говорят также о несогласованности содержания норм, устанавливающих одно и то же правило поведения Под юридическими коллизиями следует понимать противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же или смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления государственными органами и должностными лицами своих полномочий. В обширном законодательстве могут быть нестыковки, несогласованности, когда различные нормы как бы «сталкиваются лбами». 2.Порядок разрешения коллизий в праве. В литературе называют несколько способов разрешения юридических коллизий и их устранения. Среди них первое место отводится принятию нового акта взамен коллидирующих или отмену одного из противоречащих друг другу актов. Другой способ – разработка коллизионных норм и принципов, устанавливающих юридические приоритеты, которым должны следовать как правотворческие, так и правоприменительные органы. Еще один радикальный способ устранения коллизий – судебный порядок рассмотрения споров в коллизионных ситуациях, в том числе конституционное правосудие, арбитражное, третейское. Данный способ считается одним из эффективных, так как судебные решения носят императивный характер, общеобязательны. Кроме того, в судебном заседании спорящие стороны могут представить доказательства, изложить свои доводы, аргументировать позиции и др. Особенно эффективными представляются решения Конституционного Суда РФ, которые вступают в действие немедленно после оглашения и не подлежат обжалованию. Важное средство разрешения коллизий – официальное толкование нормативных правовых актов, в том числе судебные толкования. Они позволяют устранить коллизионность норм, актов, процедур и т. д. Толкования конституционных норм со стороны Конституционного Суда РФ имеют прецедентное значение как для самого Суда, так и других государственных органов и должностных лиц. Важное значение имеют также толкования действующего законодательства Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ. В качестве средств разрешения юридических коллизий называют законодательное закрепление возможности обжаловать те или иные акты или действия в судебном или административном порядке. Целям устранения коллизий служит и опротестование актов органами прокуратуры в установленном порядке. К средствам разрешения коллизий, как уже указывалось, относятся согласительно-примирительные процедуры. Они наиболее эффективны при разрешении коллизий компетенции, при различных позициях спорящих сторон и др. К превентивным мерам предотвращения коллизий можно отнести: 1)действие субъектов строго в рамках конституционных установлений, в рамках законов, а также в пределах закрепленной компетенции; 2) предварительные юридические экспертизы актов и согласования для предотвращения коллизий в законодательстве; 3)систематизацию действующего законодательства, что делает его обозримым и позволяет своевременно выявлять коллизии; 4) периодическую инвентаризацию правотворческими органами своей продукции для выявления несогласованностей норм и других коллизий; 5)анализ эффективности нормативных правовых актов, что способно установить коллизии в праве; 6)предвидение конфликтной ситуации в нормативном материале, что позволяет предотвратить коллизии в праве. Развитие общественной жизни настолько многообразно, противоречиво, что юридической науке и практике еще предстоит поиск и других средств разрешения и предотвращения юридических коллизий, адекватных сложившейся ситуации. ВОПРОС 56:«Понятие толкования права». Толкование правовых норм и актов представляет интеллектуальную деятельность, в ходе которой познаются глубинные свойства права, устанавливаются воля законодателя или иного правотворческого органа (должностного лица), социальная направленность нормы и цели ее принятия и др. При этом основным объектом толкования выступает текст нормы или толкуемого акта. Толкование включает в себя два процесса: уяснение смысла нормы права и разъяснение ее содержания.. Толкование в форме уяснения представляет собой внутренний мыслительный процесс, проходящий в сознании субъекта толкования (интерпретатора). При этом используются различные приемы толкования – грамматический, логический и др. Толкование в форме разъяснения (интерпретации) является продолжением мыслительной деятельности на предыдущей стадии, но эта сторона деятельности адресована другим субъектам. Разъяснения содержания правовой нормы дают государственные органы, должностные лица, другие специально уполномоченные на толкование норм права субъекты. Толкования-разъяснения бывают двух видов: официальное и неофициальное. Некоторые ученые называют и третий способ толкования – по объему. Оно применяется при несовершенстве закона, а точнее, при недостатках в юридическом оформлении воли законодателя. В результате налицо несоответствие между волей законодателя и словесным ее оформлением или выражением. ВОПРОС 57:«Способы (приемы) толкования права». Уяснение нормы права осуществляется при помощи определенных приемов (способов), которые представляют собой совокупность средств, позволяющих установить содержание нормы и выраженной в ней воли законодателя. В литературе выделяют следующие способы толкования права: грамматический, логический, систематический, историко-политический, телеологический, специально-юридический и функциональный. Грамматический способ толкования права (иначе его называют «филологический, текстовой») основан на анализе отдельных слов, лексической связи между словами, в том числе с помощью знаков препинания, союзов, вводных слов и др. Логический способ состоит в том, что он предполагает исследование логической связи между отдельными положениями нормы права или акта на основе правил логики, поскольку смысл предписания не всегда совпадает с его словесной формой. Анализу подвергаются не отдельные слова, а обозначаемые ими понятия, явления, соотношение между ними. Систематический способ определяется тем, что каждая норма права есть часть системы права, следовательно, взаимодействует с множеством норм. Поэтому при систематическом способе смысл нормы уясняется путем определения места и значения данной нормы с другими нормами в данном институте, данной отрасли, подотрасли права. Историко-политический способ состоит в установлении тех или иных условий и обстоятельств (экономических, политических, социальных и иных), которые вызвали к жизни данную правовую норму, в том числе цели и задачи, которые ставило перед собой государство, регулируя данную сферу общественных отношений. Телеологическое (целевое) толкование позволяет обеспечить правильное, точное и единообразное понимание и применение закона. Оно направлено на выявление целей издания акта, как непосредственных, так и перспективных, конечных. Такой способ толкования необходим при существенных изменениях общественно-политической обстановки в стране и коренных изменениях правового регулирования общественных отношений. Специально-юридический способ толкования права представляет собой изучение технико-юридических приемов выражения воли законодателя. Иначе говоря, данный способ базируется на правилах юридической техники. При этом содержание норм права устанавливается посредством анализа юридических терминов, понятий, конструкций. Считается, что специально-юридическое толкование предполагает следующие приемы: а) нормативное толкование, т. е. установление нормативности правила поведения; б) уяснение особенностей юридических конструкций; в) определение отраслевой принадлежности нормы; г) терминологическое толкование, д) сопоставление содержания нормы с примечаниями к ней, оговорками и другими приемами. ВОПРОС 58:«Виды толкования права. Субъекты толкования». 1.Виды толкования права. Толкования-разъяснения права различаются в зависимости от субъектов, которые дают толкования норм права или отдельных актов. Выделяют два главных вида толкования по этому основанию: официальное и неофициальное. Официальное толкование-разъяснение права: а)дается уполномоченными на это государственными органами или должностными лицами; данное полномочие закрепляется в специальных актах; б) имеет обязательное значение для других субъектов; в) является юридически значимым, так как вызывает юридические последствия и ориентирует на единообразное понимание юридической нормы. Неофициальное толкование права дается субъектами, не имеющими официального статуса, не обладающими полномочиями официально толковать нормы права. Оно дается в форме рекомендаций, советов и не вызывает юридических последствий, т. е. лишено властной силы. Официальное толкование норм права, в свою очередь, подразделяется на нормативное и казуальное. Нормативное толкование – это разъяснение общего характера, имеющее силу для всех возможных в будущем случаев применения нормы права. Оно может вызываться как неясностью закона, неадекватным выражением воли законодателя, так и неправильным пониманием закона правоприменяющими органами и должностными лицами. Следовательно, нормативное официальное толкование имеет целью дать общий ориентир для правоприменения и относится к неограниченному числу случаев (подобно нормативному правовому регулированию). Нормативное толкование делится на аутентичное (авторское) и легальное (разрешенное, делегированное). Аутентичное официальное толкование исходит от органа, издавшего данный акт. Иначе говоря, аутентичное толкование вправе давать все правотворческие органы, но в отношении только своих актов. Например, законодатель может давать толкование всех законодательных актов, Правительство – толковать лишь свои акты и т. д. Казуальное толкование также относится к официальному виду. Оно дается компетентным органом по конкретному случаю, по поводу конкретного дела и обязательно лишь для него. Необходимость данного вида толкования возникает в случаях неправильного применения действующего законодательства по конкретному юридическому делу. В юридической литературе иногда подразделяют нормативное и казуальное толкование права на два подвида: судебное и административное. Судебное толкование нормы права есть разъяснение смысла норм права, осуществляемое судами. Оно направлено на правильное и единообразное применение закона в деятельности судов и обязательно для них. Административное толкование нормы права дается исполнительными органами власти и касается вопросов управления, социального обеспечения, финансов, налогов, труда. Неофициальное толкование может быть как устным, так и письменным. Различают три разновидности неофициального толкования: обыденное; профессиональное; доктринальное (научное). Обыденное толкование нормы права может даваться любым гражданином в повседневной жизни. Это также толкование, даваемое при обсуждении законопроектов. Профессиональное (или компетентное) толкование исходит от лиц, имеющих специальное образование (адвокаты, прокуроры, нотариусы, юрисконсульты и др.). Доктринальное толкование осуществляется специальными научно-исследовательскими институтами, учеными или группами ученых в статьях, научной литературе, в комментариях, при юридической экспертизе законопроектов и т. д. Этот вид толкования не является обязательным, но его сила основывается на авторитете научного учреждения или отдельного ученого и оказывает большое влияние на процессы правотворчества и правоприменения. 2.Субъекты толкования. (Радько, страница 295).  ВОПРОС 59:«Акты толкования права: понятие и классификация».  ВОПРОС 60:«Акты толкования права и нормативные правовые акты».  |