Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

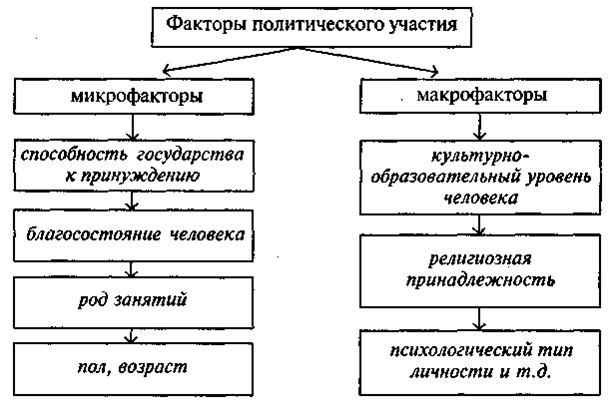

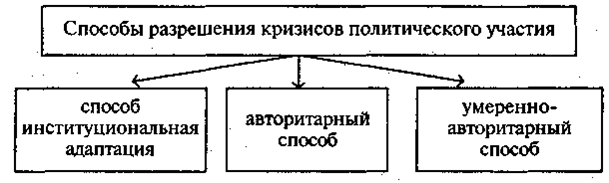

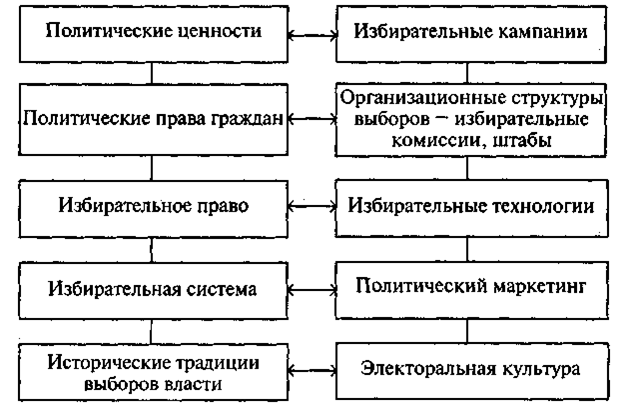

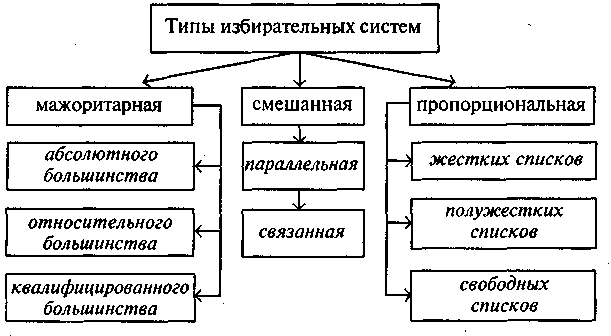

Политическое участие — это любые, по преимуществу добровольные, действия индивидов или групп, связанные с их непосредственным или опосредованным участием в разработке, принятии и реализации политических решений; проявление вовлеченности граждан в политико-властные отношения. Политическое участие граждан может проявляться: 1) в осуществлении властных полномочий или противодействии их осуществлению (к примеру, в деятельности в представительных органах или в кампаниях гражданского неповиновения); 2) в деятельности формальных политических организаций (политических партий, общественных объединений); 3) в деятельности неформальных организаций (народных фронтов и т.д.); 4) в выборах и референдумах; 5) в виде прямого действия, т.е. участия граждан в публичных манифестациях с целью воздействия на органы власти (митингах, демонстрациях, политических беседах); 6) в чтении политической периодики и литературы, в прослушивании и просмотре политических передач с последующим обсуждением; 7) в выполнении политических обязанностей в рамках государственных органов, в оказании помощи общественности в реализации этих функций (к примеру, при охране правопорядка). Характер и степень включенности граждан в политику, их политическая активность определяется значимыми для них причинами или факторами участия. Именно они непосредственным образом обусловливают деятельность людей, их политическое поведение.  Формы и типы политического участия граждан достаточно разнообразны. Наиболее часто современные политологи выделяют автономное и мобилизованное политическое участие. Автономное участие имеет добровольный характер и целерациональную мотивацию, подкрепленную развитыми представлениями о политике. При таком виде участия человек самостоятельно обращается к политическим формам защиты своих интересов и самостоятельно выбирает формы и каналы проявления своей активности. В свою очередь мобилизованное участие достигается средствами манипулирования, принуждением, насилием, экономическими и иными санкциями. Личность втягивается в политику помимо своей воли, часто становясь заложником воли отдельных политиков или политических сил. Мобилизованный тип политического участия чаще всего присущ тоталитарным режимам, которые стремятся к символическому вовлечению масс в политику для имитации своей общественной поддержки. Кроме этого различают активное и пассивное, индивидуальное и коллективное (массовое), легальное (соответствует установленному законами порядку) и нелегальное (нарушает законы, противоречит установленным порядкам), традиционное (ориентировано на поддержание политической преемственности и стабильности) и инновационное (нацелено на развитие, изменения), постоянное (оно характерно для политиков-профессионалов) и эпизодическое (характерно для рядовых граждан, например, голосование на выборах), организованное и неорганизованное политическое участие. Особое значение для государства имеют так называемые протестные формы политического участия. Политический протест является одной из разновидностей негативного воздействия индивида или группы на сложившуюся в обществе политическую ситуацию, а также действия властей. Он может протекать как в виде разрешенных властями демонстраций, пикетов или других акций (конвенциональная форма), так и в деятельности запрещенных политических партий, несанкционированных шествиях и т.д. (неконвенциональная форма). Политическое участие оценивается как одна из основных характеристик демократии, как средство политической социализации и политического воспитания, борьбы с бюрократией и политическим отчуждением граждан. В этой связи определенную опасность для демократического устройства общества представляют кризисы политического участия. Под кризисами политического участия подразумевается ситуация, когда правящая элита не в состоянии создать институциональные условия для удовлетворения растущих потребностей граждан участвовать в политике. Они обусловлены, как правило, претензиями новых социальных групп на соучастие в управлении государством, в осуществлении властных полномочий, на вхождение в политическую элиту. В тех случаях, когда правящая элита считает нелегитимными требования этой новой социальной группы, стремящейся к активному включению в политический процесс, обычно и наступает кризис политического участия. Существуют разные пути преодоления возникшего кризиса политического участия.  Наиболее эффективным способом разрешения кризиса политического участия является институциональная адаптация. Ее характерной особенностью является то, что в рамках определенной политической системы находится институциональное решение, а именно: обозначаются новые процедуры выборов и создаются электоральные институты, совершенствуется партийная система государства, формируются группы интересов. Только в этом случае можно прийти к соглашению между правящей элитой и контрэлитой, стремящейся к участию в принятии политических решений. Другим, противоположным, способом разрешения кризиса политического участия является авторитарный способ. Для него характерен отказ в расширении сферы политического участия различных групп населения или ее насильственное ограничение путем введения всевозможных запретов, применения репрессивных мер. Обычно это приводит к развитию форм принудительного, мобилизационного, имитационного участия граждан в политике. Третьим способом разрешения кризисов политического участия является умеренно-авторитарный способ. Он предполагает, что правящая элита, не готовая идти на значительные изменения характеристик политической системы, начинает создавать только иллюзорные формы политического участия, пытаясь, тем самым, направить возникшую новую политическую активность в нужное для себя русло, в рамки существующих традиционных структур. В этом случае оппозиционным силам предоставляется формальное право участвовать в политическом процессе, однако существующая система не дает им никаких шансов одержать победу. Вопрос 40. Выборы в избирательные советы. Политические выборы — это способ формирования высших и местных органов государственной власти и управления обществом с помощью выражения политической воли граждан в соответствии с действующей избирательной системой. Характеристики выборов во многом определяют специфику основных государственных (в частности форму правления) и негосударственных институтов (партий и партийных систем). Выборы могут быть парламентскими и президентскими, общегосударственными и местными, очередными и досрочными, альтернативными и безальтернативными, прямыми и многоступенчатыми (косвенными). Они являются инструментом совершенствования политической системы общества; каналом, посредством которого выявляется воля народа; способом смены политических элит, формой общения граждан с властными структурами; средством политической социализации личности. Выборы представляют собой действенный элемент политической системы и выполняют ряд общественно-значимых функций: смена власти мирным путем; легитимация и совершенствование политической системы общества; коммуникация граждан с властью; политическая социализация граждан; рекрутирование политической элиты. Политические выборы должны осуществляться на основе следующих принципов: принципа всеобщности, которыи означает, что все граждане имеют право на активное участие в выборах как в качестве избирателей так и в качестве кандидатов (исключения определяются избирательными цензами, характерными для каждого конкретного государства); принципа равенства, практическое воплощение которого заключается в том, что в законодательные органы власти избираются депутаты представляющие одинаковое количество граждан, а каждый избиратель в одинаковой степени влияет на общее электоральное поведение. Кроме этого, равенство выборов предполагает и равенство возможностей в предвыборной борьбе, которое обеспечивается созданием условий, при которых различие материальных возможностей не может предоставить кому-либо из кандидатов преимуществ; принципа непосредственности, который предполагает, что избиратели прямо (без посредников) избирают депутатов представительных органов власти, высших должностных лиц государства и т.д.; принципа состязательности, означающего участие в выборах конкурирующих политических сил, партии, движений, политиков, представляющих интересы различных социальных групп; принципа тайного голосования, предполагающего уменьшение вероятности внешнего влияния на избирателя при помощи различных способов технического характера; принцип общественного контроля за выборами, который означает присутствие при голосовании и подсчете голосов наблюдателей как внутренних, так и внешних; принцип периодичности (недопущение отмены или переноса сроков выборов, зависимости выборов от произвола властей). Выборы ограничены сроком их проведения, состоят из определенных процедур и включают в себя следующие основные этапы: объявление выборов, официальное опубликование списков избирательных округов, формирование избирательных комиссий, выдвижение кандидатов сбор подписей в поддержку их выдвижения, регистрация кандидатов, предвыборная агитация, составление списков избирателей, подготовка к голосованию, голосование наблюдение за голосованием, подсчет голосов, установление результатов голосования, определение результатов выборов, объявление о результатах выборов и их опубликование. Выборы могут быть признаны недействительными или несостоявшимися при констатации наступления оговоренных законом условий. Проведение выборов в органы государственной власти связано с осуществлением особого вида политической деятельности, когда претенденты вступают в конкурентную борьбу и предпринимают разные шаги для привлечения на свою сторону избирателей. На политической сцене проходят митинги, собрания, встречи кандидатов с гражданами, выступления политических лидеров, на улицах появляются рекламные плакаты, распространяются листовки. Все это многообразие событий, которое инициируется и создается людьми в преддверии и во время выборов в государственные органы называется избирательным процессом. В ходе избирательного процесса реализуются нормы электорального законодательства, политическое поведение групп и отдельных граждан, политические структуры и культурные ценности. Структура избирательного процесса может быть представлена следующей схемой:  Вопрос 41. Избирательное право и избирательная система в РБ. Основой любого избирательного процесса является избирательное право. Оно представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих участие граждан в выборах, организацию и проведение последних. Существует активное и пассивное избирательное право. Активное — право гражданина избирать, лично участвовать в выборах представительных учреждений и должностных лиц. Осуществление активного избирательного права может быть прямым (когда депутаты избираются гражданами непосредственно) или косвенным (граждане избирают выборщиков, которые затем осуществляют выбор). Пассивное — право быть избранным, быть кандидатом в представительные органы власти или на выборную должность. Каждый кандидат или избирательный блок во время выборной компании пытаются решить свои собственные задачи и для этого используют различные методы и средства. Данную совокупность методов, средств, действий, предпринимаемых политическими партиями, избирательными блоками или отдельными кандидатами для достижения предвыборных целей, принято называть избирательной кампанией. Кроме этого, избирательная кампания — это еще и особый вид политического управления. Субъектом управления в ней выступает команда — группа единомышленников — во главе с кандидатом, а объектом управления являются потенциальные избиратели. При этом цель управления ставит кандидат, соотнося ее со своими собственными целями и задачами. Практически каждая избирательная кампания ведется в условиях жесткой конкуренции с политическими соперниками, что предполагает наличие определенных технологий для получения влияния на умонастроения и предпочтения населения. Совокупность способов воздействия на людей с целью повлиять на их электоральное поведение называется избирательной технологией. Избирательные технологии направлены на включение определенного рода механизмов социального и психологического характера, которые регулируют поведение людей, апеллируют к убеждениям избирателей, их ценностным ориентациям, настроениям. Сложность подобных механизмов в современном мире вынуждает организаторов избирательных кампаний пользоваться услугами профессионалов — специалистов в области политических технологий. Это люди, которые обладают соответствующими знаниями, умениями и навыками и используют их для привлечения на сторону обслуживаемого ими кандидата определенную часть электората. Важным элементом избирательного процесса является электоральная культура. Она включает в себя совокупность ориентации, которые определяют позиции граждан в избирательном процессе. Это: отношение к выборам как форме политического поведения; идентификация по отношению к лидерам, кандидатам и партиям; исходные или тематические ориентации (оценка политических событий). Электоральная культура является частью политической культуры. Она актуализируется в периоды выборов и избирательных кампаний и оказывает существенное влияние на итог избирательного процесса. Центральной проблемой исследования электоральной культуры является анализ причин поведения электората. Условно избирателей можно разделить на рациональных и нерациональных. К числу нерациональных избирателей относят избирателей, которые определяют свои позиции непосредственно перед выборами. Рациональные же избиратели обычно преследуют определенную цель — достижение личного благополучия или выражение своей устоявшейся позиции. Они тщательно изучают информацию, позволяющую им не только адекватно воспринимать наличную ситуацию, но и проектировать ее возможное развитие, формировать представления о своем участии в развитии ситуации, оценивать последствия своих действий. Вместе с тем, как показывает практика, большинство действий электорального характера, совершаемых участниками избирательного процесса, являются псевдорациональными, поскольку в их основе лежит навязанный индивиду СМИ и другими политическими коммуникаторами готовый комплекс суждений, подталкивающих людей к определенным выводам. Определенное влияние на ход избирательного процесса оказывают политические ценности, доминирующие в обществе. Под ними понимаются сущностные, ключевые, значимые, долговременные элементы политики; предпочтительное признание индивидами, социальными группами, общностями значимости тех или иных явлений, процессов и норм политической жизни, закрепленные их социально-политическим опытом. Политические ценности мотивируют, направляют и обосновывают действия субъектов политики, отражают состояние, потребности и перспективы общественного развития. В различных социально-политических, экономических и иных условиях система политических ценностей может отличаться как по набору и структуре ценностей, так и по их нравственной направленности. Политические ценности могут быть общечеловеческими, общенациональными, но могут отражать и преимущественные интересы отдельных социальных групп или индивидов. К числу основных политических ценностей, доминирующих в Республике Беларусь, Относятся: человек как высшая ценность государства и общества, его права и свободы, демократические принципы организации и функционирования политических институтов и организаций, активное участие граждан в политике и др. Избирательная система — это система общественных отношений, связанная с выборами органов публичной власти; это порядок организации и проведения выборов, закрепленных в юридических нормах, способы определения результатов голосования и порядок распределения депутатских мандатов.  Выборы Президента, депутатов Национального собрания и других лиц, избираемых в Беларуси на государственные должности народом, регулируются Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь. Согласно им избирательная система Республики Беларусь — это мажоритарная система абсолютного большинства. Выборы в Беларуси являются всеобщими. Это значит, что правом избирать обладают все граждане, достигшие 18 лет. Прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии и т.д. является недопустимым и наказывается по закону. В выборах не могут принимать участие только те граждане, которые признаны судом недееспособными; содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы; и лица, в отношении которых избрана мера пресечения — содержание под стражей. Конституция Республики Беларусь устанавливает, что выборы являются свободными. Белорусские избиратели самостоятельно решают вопрос о том принимать ли им участие в выборах и в пользу кого сделать свой выбор. При этом Конституция РБ гарантирует избирателям и кандидатам на государственные посты свободу мнений, убеждений и их беспрепятственное выражение, свободу информации. Выборы являются равными. Избиратели имеют равное количество голосов, а кандидаты, избираемые на государственные должности, принимают участие в выборах на равных основаниях. Для соблюдения данных принципов проведения выборов создаются равные по численности избирателей округа. Отклонение от средних показателей, при этом, не должно превышать 10%. Каждый избиратель Республики Беларусь имеет только один голос, включается в один список для голосования, получает бюллетень для голосования только по предъявлению паспорта или документа, заменяющего его. Бюллетень заполняется в кабинке для тайного голосования, где запрещается присутствие посторонних лиц. Это обеспечивает свободу волеизъявления граждан и свидетельствует о том, что голосование в Беларуси является тайным. Выборы являются прямыми. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также Глава государства избираются непосредственно гражданами путем прямых выборов. Наряду с прямыми выборами Конституция предусматривает формирование Совета Республики Национального собрания путем косвенных выборов. |