Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

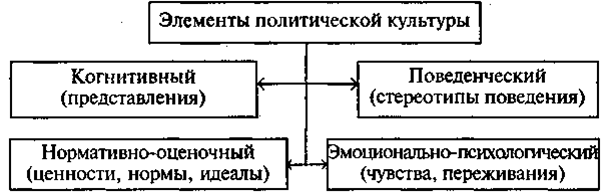

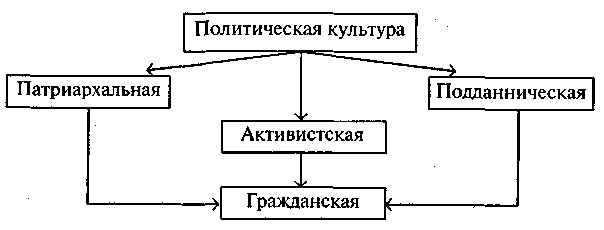

Вопрос 42. Политическая культура, ее сущность. Структура, функции. Политическая культура (от лат. cultura — возделывание, воспитание) — это совокупность политических знаний, ценностных ориентацией, моделей поведения, реализуемых личностями, социальными и политическими общностями в определенной политической системе. Она является составной частью общей культуры человечества, качественной характеристикой политической сферы жизни общества, одним из средств преобразования политической действительности. Политическая культура формирует устойчивые, повторяющиеся связи между элементами политического процесса, закрепляет стабильные стороны политического опыта. Она имеет всеобъемлющий характер, влияет на политическую жизнь общества в целом, на все, что затрагивает проблемы власти и управления, участия людей в политике, а также пограничные зоны взаимодействия политики и права, политики и экономики, политики и морали. Политическая культура существует в трех основных формах: духовной, которая включает опыт, традиции, нравы, ценности, ориентации и установки, а также способы выражения политических чувств и эмоций; предметной, охватывающей определенные способы и образцы организации политических институтов, средств политической деятельности, и функциональной, определяющей способы, стили, приемы и средства политической деятельности. Эти три формы тесно взаимосвязаны друг с другом. Все вместе они представляют конкретно-исторический уровень политической свободы людей, выражающий меру их контроля над властными структурами. Чем демократичнее принципы властвования, чем разнообразнее и гибче способы контроля над политической властью, тем выше уровень политической культуры. В качестве носителей политической культуры выступают субъекты политических отношений: индивиды, социальные группы, общности, общество в целом, а также институциональные субъекты власти. Политическая культура личности формируется под воздействием политической культуры социальной группы и общества в целом. Личность воспринимает стереотипы политического мышления, ориентации и поведения, свойственные той социальной среде, к которой он принадлежит. Вместе с тем политическая культура каждого индивида характеризуется и индивидуальными чертами, в которых отражены личностный опыт, уровень знаний, психологические особенности. Политическая культура как специфический круг явлений оказывает реальное воздействие на политический процесс, динамику изменений в сфере государственной власти и выполняет ряд общественно полезных функций: познавательную; политическая культура формирует у людей необходимые общественно-политические знания, взгляды, повышает политическую образованность; идентификационную; политическая культура помогает человеку понять свою принадлежность к определенной группе общества и определить приемлемые для себя способы участия в выражении и отстаивании интересов данной общности; ориентационную; политическая культура способствует смысловому отображению политических явлений, пониманию каждым индивидом собственных возможностей при реализации прав и свобод в конкретной политической системе; предписывающую; политическая культура выражает приоритетность отдельных ориентации, норм и представлений, которые определяют направленность и смысл человеческого поведения; адаптационную; политическая культура помогает человеку приспособиться к изменяющимся условиям политической среды; социализации; политическая культура способствует приобретению индивидом определенных навыков и свойств, которые позволяют ему реализовать свои гражданские права, политические интересы и функции; интеграционную; политическая культура обеспечивает различным социальным группам возможность совместного существования в рамках данного государства, данной политической системы, что способствует сохранению ее целостности; коммуникативную; политическая культура показывает уровень взаимодействия всех субъектов власти на основе использования общих терминов, символов, стереотипов и других средств информации и общения; воспитательную; политическая культура способствует формированию личности, гражданина как полноценного субъекта политики. Характер каждой политической культуры во многом зависит от ее структуры. Политическая культура — это явление многоуровневое, со сложными структурными компонентами. Это объясняется разнообразием ее связей с различными процессами как социального, так и политического характера, протекающими в обществе. Одни элементы политической культуры отражают технологию формирования политического поведения субъектов, другие — этапы становления политической культуры в отдельно взятой стране, третьи — определенные ценности, которыми руководствуются элиты и группы электората, этносы, жители отдельных регионов. В структуре политической культуры можно выделить следующие элементы: • когнитивный; его составляют доминирующие в обществе или в определенной социальной группе типичные представления о различных аспектах политической жизни общества (о политической системе, ее институтах и организациях, о политическом режиме, механизме власти и управления), которые влияют на развитие политического процесса и являются необходимой предпосылкой его определенности, последовательности и предсказуемости; • нормативно-оценочный; его образуют характерные для данного общества, определенной социальной группы или отдельного индивида ценности, нормы, идеалы, выступающие своеобразным эталоном, на основе которого социальный субъект дает оценку существующим политическим отношениям, ходу политического процесса. Ценностные ориентации, идеалы, приоритеты позволяют человеку осознать свою идентичность, свое отличие от представителей другой системы взглядов, они связывают личные взгляды, интересы людей со стандартами, признанными данным обществом позитивными и предпочтительными; • эмоционально-психологический; его составляют чувства и переживания, которые испытывают социальные субъекты, участвующие в политических процессах (любовь к родине, жажда социальной справедливости, ненависть к врагам, вера в «светлое» будущее). Такие чувства и переживания сопровождают практически все проявления социальной активности субъекта и направляют его на достижение поставленных целей; • установочно-поведетеский; его образуют политические установки и соответствующие стереотипы поведения, способствующие переводу ценностей в плоскость практической реализации.  Политическая культура формируется под воздействием различных факторов, что предполагает многообразие ее видов и моделей. В современной политической науке единой типологии политической культуры не существует. В основе известных классификаций лежат совершенно различные критерии, к примеру, специфика существующих в мире политических систем, своеобразие стран и регионов, виды ориентации граждан в политической игре, открытость или закрытость политических ценностей, идеологические воззрения. Одной из самых распространенных классификаций политической культуры является классификация, предложенная американскими политологами Г. Алмондом (род. 1911) и С. Верба (род. 1932) в книге «Гражданская культура» (1963). Проанализировав и сопоставив основные компоненты и формы функционирования политических систем Англии, Италии, ФРГ, США, Мексики, они выделили три «чистых» типа политической культуры: • приходская или патриархальная культура присуща социальным общностям, политические интересы которых не выходят за рамки общины, деревни или района. Ее характерной приметой является отсутствие интереса к политике у рядовых граждан, политическая неразборчивость, неучастие большинства населения страны в политической жизни. В современной действительности самыми близкими эквивалентами такой политической культуры могут быть отношения, существующие в африканских племенах; • подданническая культура; в обществе с данным типом культуры наблюдается сильная ориентация социальных субъектов на политическую систему и результаты деятельности властей, но слабым является их участие в обеспечении функционирования этой системы. Носители подданнической политической культуры проявляют значительный интерес к политике, политическим институтам, однако не склонны принимать участие в политической деятельности. От властей подданные ожидают либо приказа, либо благ; • партиципаторная или активистская культура; для данного типа политической культуры характерно проявление гражданами активной гражданской позиции, стремление граждан участвовать в политической жизни и влиять на политику государства. Носители такой культуры заинтересованы не только в том, что им дает политическая система, но также и в том, чтобы играть активную роль в обеспечении функционирования ее институтов. К власти они относятся не только в плане необходимости подчинения ее предписаниям и решениям, но и в плане необходимости своего участия в процессах выработки, принятия и выполнения этих решений.  Базовые ценности политической культуры граждан Беларуси сложились под воздействием ряда факторов, в основном общецивилизационного характера, которые отразили самые значительные формы организации совместной жизни белорусов, их ориентиры, идеалы, приоритеты. К наиболее существенным из этих факторов следует отнести: геополитическое положение белорусских земель в центре Европы; доминирование коллективных форм социальной жизни; отсутствие традиций самостоятельной правовой государственности; длительное отстранение граждан от реальных рычагов власти, незначительное влияние механизмов самоуправления и самоорганизации населения в жизни общества. Кроме этого, на протяжении многих столетий белорусские земли входили в состав различных государственных образований. Белорусский народ подвергался национальному, религиозному, культурному, языковому насилию и гнету. В XX веке советская система уничтожила отдельные социальные слои белорусского общества (национальную интеллигенцию, купечество, офицерство), она отказалась от рыночных регуляторов развития экономики, в СССР господствовала коммунистическая идеология, которая трансформировала многие тенденции в развитии белорусского этноса и нарушила естественные механизмы воспроизводства белорусских традиций, разорвала преемственность поколений в развитии ценностей плюралистического образа жизни, деформировала культурные и иные связи Беларуси с другими народами и международным сообществом. Длительное и противоречивое влияние данных факторов привело к формированию в Беларуси политической культуры подданническо-активистского типа, включающей в себя ряд субкультур (авторитарно-патриархальную, авторитарно-бюрократическую, адаптационную, активист-ско-демократическую, радикальную и др.). Политической культуре белорусов практически всегда был свойственен патернализм, т.е. убеждение в том, что государство должно заботиться и опекать своих граждан; идеи сильного и справедливого государства; политическая лояльность к принимаемым властями решениям; политический конформизм, в основном некритическое восприятие идей и действий политической элиты. К числу наиболее значимых ориентиров и ценностей современных белорусов можно отнести: порядок и стабильность общественной жизни; ориентации на социальную справедливость и социальное равенство; установка на то, что общественные, а зачастую и личные проблемы могут и должны решаться органами государственной власти; коллективизм, ориентация на коллективистские формы профессиональной деятельности; уважительное отношение к людям, имеющим иное миропонимание, религиозную и национальную принадлежность; интернационализм; правовая государственность и гражданское общество и др. В современных условиях особое значение приобретает формирование личности как субъекта политики, воспитание политически грамотного человека, которым сложно манипулировать. Индивид способен стать субъектом политики, только овладев политической культурой. Приоритетной задачей нашего государства является формирование политической культуры у молодого поколения. Она не должна быть показной, митинговой, агрессивной, поскольку это может привести общество к хаосу, анархии, социальному взрыву. Политическая культура должна быть созидательной, она должна не разобщать, а сплачивать общество. Процесс формирования политической культуры — это непрерывный процесс, осуществляемый как государственными, так и общественными институтами. Он начинается в семье, продолжается в средней и высшей школе, производственных коллективах, общественных организациях, политических партиях. Одной из насущных задач реформирования белорусского государства и общества на современном этапе является преобразование политической культуры на основе национальных ценностей белорусского народа, а также ценностей демократического типа, правовых, взаимоуважительных норм и отношений индивида и власти. Обществу необходимо последовательно укреплять духовную свободу, реально расширять социально-экономическое и политическое пространство для проявления гражданской активности людей, вовлекать их в демократическое распределение общественных материальных ресурсов, в осуществление контроля над управляющими. Государственная политика должна обеспечивать мирное сосуществование различных идеологий и стилей поведения, способствовать образованию политических ориентации, объединяющих позиции различных слоев общества, ограничивать идейное влияние политических экстремистов. Есть основание полагать, что именно на такой основе в белорусском обществе могут сложиться массовые передовые идеалы гражданского достоинства и демократические формы взаимодействия человека и власти. Вопрос 43. Политические конфликты: сущность, типы, этапы, пути разрешения. Политический конфликт - это столкновение, противоборство политических субъектов, обусловленное противоположностью их политических интересов, ценностей и взглядов. Понятие политического конфликта обозначает борьбу одних субъектов с другими за влияние в системе политических отношений, доступ к принятию общезначимых решений, распоряжение ресурсами, монополию своих интересов и признание их общественно необходимыми, словом, за все то, что составляет власть и политическое господство. Политическая государственная власть, обладание ею, устройство властных институтов, политический статус социальных групп, ценности и символы, являющиеся базой политической власти и в целом данного политического общества, - все это составляет объект и предмет политических конфликтов. Противоречие между политическим обществом как целостной системой и неравенством включенных в нее индивидов и групп, выраженным в иерархии политических статусов, - источник и основа политического конфликта. Различают три основных типа политических конфликтов. 1. Конфликты интересов. Конфликты такого рода преобладает в экономически развитых странах, устойчивых государствах, политической нормой здесь является “торг” по поводу дележа экономического “пирога” (борьба вокруг размеров налогов, объема социального обеспечения и т.д.); этот тип конфликта наиболее легко поддается урегулированию, так как здесь всегда можно найти компромиссное решение (“как это, так и то”). 2. Конфликты ценностей характерны для развивающихся государств с неустойчивым государственным строем; они требуют больше усилий по урегулированию, поскольку компромисс по поводу таких ценностей, как “свобода”, “равенство”, “терпимость” труднодостижим, если вообще возможен. 3. Конфликты идентификации: характерны для обществ, в которых происходит отождествление субъектом себя с определенной группой (этнической, религиозной, языковой), а не с обществом (государством) в целом; этот тип конфликта возникает в условиях противоположности рас, этнической или языковой противоположности. В зависимости от уровня участников политический конфликт может быть: межгосударственным (субъекты - государства и их коалиции), государственным (субъекты ветви власти, политические партии и т.д.), региональным (субъекты региональные политические силы), местным. Внутриполитические конфликты разделяют на позиционные (горизонтальные) и оппозиционные (вертикальные). Субъектами позиционных внутриполитических конфликтов выступают политические институты, организации, осуществляющие власть и руководство в рамках данной системы, но занимающие различные позиции. Таковы, например, органы и занятые в них группы людей, представляющие разные ветви государственной власти, институты федеральной власти и субъектов федерации. Предмет таких конфликтов - отдельные элементы политической системы и политики правящих кругов, не соответствующие в полной мере интересам и целям системы, отдельным группировкам правящих сил. Их разрешение ведет к частичным изменениям в политике властей. Это частичные конфликты. Субъектами оппозиционных внутриполитических конфликтов выступают, с одной стороны, властвующие элиты, выражающие их интересы партии, государственные институты, организации, лидеры. С другой - организации, представляющие подвластные массы, а также политически активные группы, выступающие против существующих порядков, господствующей политической власти. Предметом конфликта в данном случае является существующая система государственной власти в целом, существующий режим. Конечный итог разрешения конфликта - смена политической системы. Поэтому конфликты подобного рода называют радикальными. Источником радикального конфликта являются противоречия между коренными политическими интересами и основными ценностями крупных социальных групп; источником частичного - противоречия между временными, неосновными интересами и ценностями конфликтующих агентов. Радикальные конфликты вовлекают в сферу противоборства большинство или все политические институты и значительные массы населения. В частичных конфликтах участвуют лишь некоторые институты и группы, части элит, соперничающие партии, заинтересованные в разрешении (или в неразрешении) конкретных проблем реформирования политических отношений и институтов. Первые разделяют общество на две основные противоположные политические силы; вторые вырастают из сплетения многих политических сил, действующих в рамках и по правилам “игры” плюрализма. Внутриполитические конфликты подразделяются на режимные и легитимные. Режимные внутриполитические конфликты: целью одного из субъектов может быть захват власти в государстве или смена политической системы, но без разрушения территориальной целостности государства. Легитимные внутриполитические конфликты: часть государства стремится отделиться от целого. Часто легитимные конфликты совпадают с этнополитическими, но не всегда этнополитические конфликты являются легитимными (например, требования национального равноправия, автономии). Для характеристики конфликтов, затрагивающих государство как основной институт политической системы, в политологии используется понятие “политический кризис” (греч. krisis • решение, поворотный пункт, исход). Политический кризис - это состояние политической системы общества, выражающееся в углублении и обострении имеющихся конфликтов, в резком усилении политической напряженности. Можно выделить внешнеполитические кризисы, обусловленные международными конфликтами и противоречиями, и внутриполитические кризисы (правительственный, парламентский, конституционный и др.). Правительственный кризис - особенно частое явление, выражается в потере правительством авторитета, в невыполнении его распоряжений исполнительными органами. Если правительство не справляется с ситуацией, то парламент может отказать ему в поддержке и отправить кабинет министров в отставку. Правительственный кризис может сопровождаться сменой лидеров, форм правления и т.д. Парламентский кризис - это изменение соотношения сил в органах законодательной власти, когда решения парламента расходятся с волей большинства граждан страны. Результат - роспуск парламента и назначение новых выборов. Парламентский кризис может возникнуть и в том случае, когда основные противоборствующие фракции в нем примерно равны по силе, и это мешает принятию решений и парализует работу законодательной власти. И как итог - роспуск парламента и назначение новых выборов. Конституционный кризис связан с фактическим прекращением действия Основного закона страны (конституции). Прежняя конституция утрачивает легитимность и требуется ее качественный пересмотр. Политический кризис характеризуется делегитимацией структур власти, отсутствием взаимодействия между различными центрами власти, блокированием одного центра другим, образованием парламентских властных структур, снижением эффективности социально-политического регулирования и контроля, эскалацией стихийных форм политического протеста (митингов, забастовок, демонстраций и т.д.). В зависимости от особенностей проявления и причин возникновения политического кризиса в политологии выделяют такие его формы, как: 1) кризис легитимности; 2) кризис идентичности; 3) кризис политического участия; 4) кризис проникновения; 5) кризис распределения. Кризис легитимности возникает в результате рассогласования целей и ценностей правящего режима с представлениями основной части граждан о необходимых средствах и формах политического регулирования, нормах справедливого правления и т.д. Кризис идентичности возникает тогда, когда этнические и социально-структурные различия становятся преградой на пути общенационального объединения и идентификации с определенной политической системой. Кризис политического участия характеризуется созданием правящей элитой искусственных препятствий включению в активную политическую жизнь групп, заявляющих о своих претензиях на власть, а также обострением проблемы сохранения территориальной целостности, национального единства и стабильности политической системы в условиях быстрого роста политического участия групп с противоречивыми интересами. Кризис проникновения проявляется в снижении способности государственного управления проводить свои решения в различных областях общественной жизни. Его возникновение связано с расхождением между реальной политикой и провозглашенными правительством целями. Кризис распределения означает неспособность правящей элиты обеспечить приемлемый для общества рост материального благосостояния и его распределение, позволяющих избежать чрезмерной социальной дифференциации и гарантирующих доступность основных материальных благ всем слоям населения. |