Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

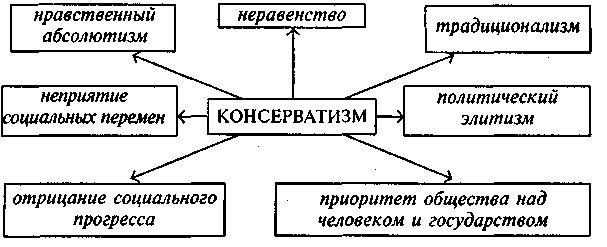

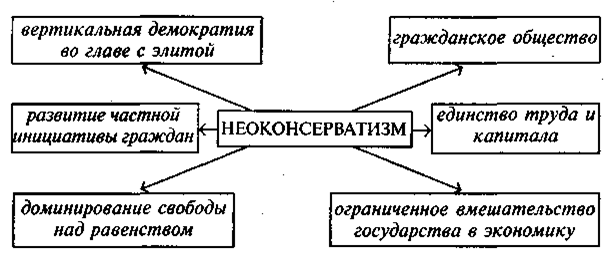

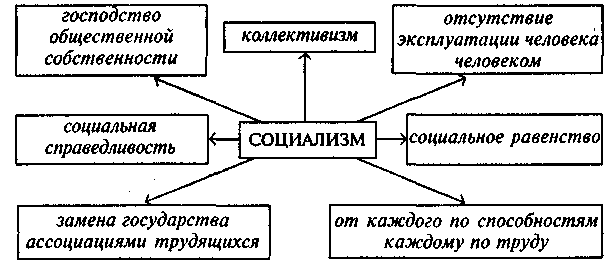

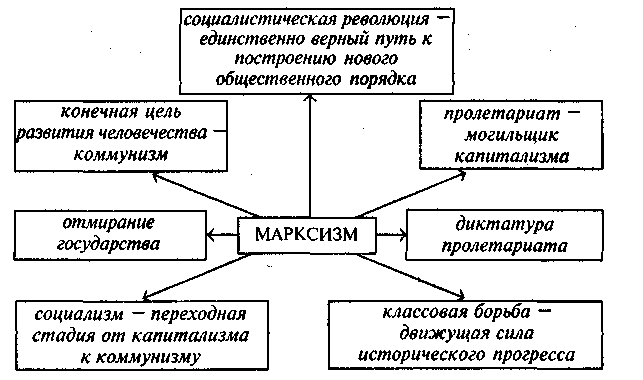

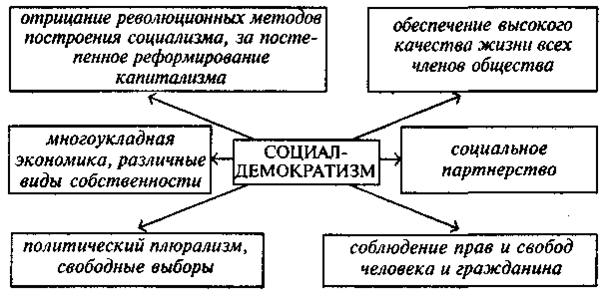

Вопрос 5. Основные принципы и ценности консерватизма. Неоконсерватизм. Консерватизм (от лат. conservare — охранять, сохранять) — политическая идеология, ориентированная на сохранение и защиту традиционных, исторически сложившихся устоев общественной жизни, приверженность незыблемым политическим ценностям, которые выдержали испытание временем (термин был введен в научный оборот в к. XVIII в. французским писателем Ф. Шатобрианом). Консерватизм стал своеобразной реакцией на политическую мысль и события Великой французской революции, антитезой идеологии либерализма. Среди идеологических ценностей классического консерватизма можно выделить следующие: приоритет общества над человеком и государством; нравственный абсолютизм (вечность нравственных идеалов); представления о несовершенстве и греховности человеческой природы и об ограниченных возможностях разума; отрицание неизбежности социального прогресса (любые проекты лучшего общества таят в себе неизвестность, поэтому должны быть отвергнуты); традиционализм (сохранение прошлого как единства поколений, гармоничной совокупности обычаев, предрассудков) — главная движущая сила прогресса; отрицательное отношение к идее равенства (неравенство вытекает из самой природы человека); свобода личности предполагает подчинение государственной власти и лояльность к ней; частная собственность — гарант личной свободы, защиты социального порядка; политика — это сфера деятельности политических элит (политический элитизм); отрицание договорной природы государства, которое рассматривается как порождение неконтролируемого разумом естественного хода вещей; регулировать процессы общественной жизни должно не только государство, эту функцию могут выполнять также религия, мораль, традиции, которые способны к более полному отражению социального многообразия.  Во вт. пол. XX в. стало развиваться новое направление в консерватизме — неоконсерватизм. Наиболее известными представителями неоконсерватизма, его идейными вдохновителями стали ученые 3. Бжезинский (род. 1928) и Д. Белл (род. 1919). В современной политологии существуют две основные трактовки неоконсерватизма. Одна часть политологов рассматривает неоконсерватизм как современный консерватизм, приспособивший традиционные для него идеалы и ценности к нововведениям постиндустриальной эпохи. Другая часть ученых видит в неоконсерватизме новое идеологическое течение, постоянно обогащающееся новыми идеями в процессе соперничества с другими идеологиями, и прежде всего либерализмом и социал-демократизмом. Как качественно новая идеология неоконсерватизм предложил миру свою собственную систему ценностей, а именно: духовные приоритеты семьи и религии; социальную стабильность, базирующуюся на моральной ответственности гражданина и государства друг перед другом и их взаимопомощи, на уважении права и недоверии к чрезмерной демократии, крепком государственном порядке. Сохраняя внешнюю приверженность рыночному типу экономики, признавая привилегированность отдельных слоев общества, неоконсерваторы ориентируются на сохранение нравственных универсальных законов, без которых невозможно нормальное развитие гражданина и государства. Основная роль в сохранении в современном обществе человеческого начала отводится индивиду, который должен рассчитывать исключительно на собственные силы. Государство, в свою очередь, должно стремиться к сохранению целостности общества, к обеспечению необходимых человеку жизненных условий на основе законности и правопорядка, к развитию институтов гражданского общества, сохранению сбалансированности отношений природы и общества. Наиболее общими положениями неконсервативной идеологии являются: в мировоззренческом плане — приоритетность принципа свободы над принципом равенства; однако, индивидуальная свобода не должна выходить за рамки традиционных ценностей общества; в экономической области — ограниченное вмешательство государства в экономику, которое направлено на поддержание порядка и устойчивости рыночной системы; защита интересов крупного бизнеса; в социальной политике — принцип солидарности, основанный на представлении о единстве труда и капитала; принцип справедливости, т.е. справедливое распределение доходов и собственности; принцип субординации — помощь государства гражданам в развитии частной инициативы; в политической сфере — вертикальная демократия, вершину которой составляет экономическая и политическая элита; развитие гражданского общества. Для реализации обозначенных выше целей, для оптимизации современного капитализма и превращения его в постиндустриальное общество неоконсерваторы настаивают на использовании новейших технологий и телекоммуникационных систем.  Вопрос 6. Социально-политическая идеология социализма и марксизма. Социализм (от лат. socialis — общественный) — оформившаяся в XIX в. политическая идеология с такими ключевыми положениями, как идеал общественной собственности, защита интересов наиболее обездоленных слоев общества путем классовой борьбы, идеал равенства и принцип эгалитаризма и т.д. Идеология социализма имеет древнее происхождение. Впервые идеи о построении социально справедливого общества обнаруживаются в трудах Т. Мора (1478-1535) и Т.Кампанелла (1568-1639). Первый в своей «Утопии», а второй в «Городе солнца» описали социальный строй и политическую организацию утопического поселения. Все создаваемые материальные блага в таком поселении являются общими, а законы — немногочисленны, кратки и понятны гражданам. У поселенцев нет собственности, занятия предоставляются каждому в соответствии с его способностями. Они избирают и контролируют должностных лиц, строго взыскивают за неуважение к сообществу и нерадивое отношение к обязанностям. Теоретическое обоснование и идеологическое оформление изложенных выше идей было осуществлено в к. XVIII— XIX вв., в период вступления капитализма в индустриальную стадию, представителями утопического социализма А. Сен-Симоном, Ш. Фурье, Р. Оуэном, а также несколько позже К. Марксом и Ф.Энгельсом.  Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса составили особое радикально-революционное течение в социалистической идеологии, впоследствии получившее название марксизм. Данная идеология определила социализм как определенную стадию исторического становления более отдаленного этапа развития общества — коммунизма, представлявшего, по мнению немецких ученых, подлинную цель развития человечества. Обосновывая неизбежность становления социально справедливого общества, К. Маркс и Ф. Энгельс исходили из следующих принципов: материалистическое понимание истории (исторический материализм); диалектический характер развития мира; неприятие капитализма вследствие отчуждения рабочего от продукта своего труда; классовая борьба как необходимое условие искоренения частной собственности; пролетарская революция как путь разрешения противоречий между трудом и капиталом; достижение коммунизма. Таким образом, марксистская идеология по своей сути является революционной доктриной, поскольку предполагает насильственное разрушение капиталистического общества и построение средствами и методами «диктатуры пролетариата» социально справедливого общества. Она провозглашает принципы социального равенства, коллективизма, общественной собственности на средства производства, всестороннего развития личности в условиях свободы от эксплуатации человека человеком.  Несмотря на ясно обозначенную цель (построение коммунистического общества) идеология марксизма (коммунистическая идеология) весьма противоречиво истолковывала способы достижения этой цели, чем сохранила возможность различного понимания места и роли социализма в этом процессе. Эта внутренняя противоречивость в дальнейшем обусловила различные варианты политико-идеологической эволюции марксистского учения, в частности: марксизм ревизионистского толка; ортодоксальный коммунизм (ленинизм, большевизм, сталинизм); маоизм; неомарксизм. Вопрос 7. Современная социал-демократическая идеология . Наибольшее влияние на общественное сознание в прошлом веке оказала социал-демократическая идеология (впервые данный термин был использован в 1888 г. Б. Шоу), которую отдельные исследователи и политические деятели называют ведущей идеологией XX столетия. Это своего рода доктрина постепенного (мирного) преобразования капиталистического общества в социалистическое на основе последовательной демократизации всех сфер его жизни. Подобная идеология возникла на почве западноевропейского рабочего движения и уходит своими корнями к реформистскому течению во II Интернационале. Ее создателями являются: Э. Бернштейн, К. Каутский, Р. Гильфер-динг, К. Реннер, Л. Блюм. В отличие от социалистической идеологии идеология социал-демократов проповедует реформизм и обосновывает политику регулирования и перераспределения доходов в эффективно работающей рыночной экономике. Практически все теоретики социал-демократизма отрицают неизбежность крушения капитализма и не связывают с этим крушением наступление социалистической эпохи. Социализм в понимании социал-демократов представляет собой развитие новых форм производства в условиях мирного развития капиталистической экономики при непременном установлении социального равенства всех членов общества. По мнению Бернштейна, единственно верным путем к социализму являются социальные реформы, нацеленные на обеспечение наибольшей экономической эффективности и наибольшей свободы. Составными частями идеологии социал-демократии являются: политическая демократия означает наличие свободных выборов, политический плюрализм, возможность смены власти мирным путем, гарантия прав личности и меньшинства, существование независимой судебной системы, основанной на верховенстве закона. Демократия для социал-демократов — это абсолютная ценность, имеющая надклассовый характер; экономическая демократия означает общественную собственность, но при смешанной экономике. Частная собственность должна существовать только в определенных секторах экономики. Коллективная же собственность должна служить для повышения благосостояния государства и граждан. Приоритетными, по мнению социал-демократов, должны быть рыночные отношения, но при этом государство обязано регулировать рынок, а именно, не допускать доминирования в нем большого бизнеса, добиваться использования технологий для высшего блага. В целом экономическая сфера должна отличаться социальной направленностью и быть подконтрольна обществу, но без утраты эффективности, присущей рыночной экономике; социальная демократия означает высокое качество жизни членов общества, которое характеризует степень социальной свободы человека, условие и содержание его труда, доступность системы образования и духовных ценностей, состояние окружающей среды; международная демократия предполагает мир и сотрудничество государств. Носителями идеологии социал-демократизма в настоящее время выступают социал-демократические партии Германии, Швеции, Дании, Испании, Норвегии и некоторых других стран. Социал-демократы настаивают на демократизации общества, расширении и закреплении прав и свобод трудящихся, мировоззренческом и политическом плюрализме. Политика социал-демократических партий, находящихся у власти, отличается большой социальной направленностью и борьбой за социальную справедливость.  Эталоном модели социализма, которую проповедуют социал-демократы, является шведская модель демократического социализма, утвердившаяся в некоторых странах Северной и Центральной Европы, прежде всего в Швеции. Благоприятным фоном для формирования и утверждения такой модели стало неучастие Швеции в двух мировых войнах, а также то, что социал-демократическая рабочая партия Швеции с начала 30-х до середины 70-х годов прошлого века постоянно находилась у власти. Характерными особенностями шведской модели являются: воссоздание за сравнительно короткий период и развитие высокоэффективной экономики смешанного характера, в которой органически сочетаются частнокапиталистические рыночные элементы и социально ориентированная система перераспределения производственного труда; обеспечение занятости практически всего трудоспособного населения; ликвидация бедности; создание самой развитой в мире системы социального обеспечения; достижения высокого уровня образованности населения. Вопрос 8. Истоки и основные положения белорусской национальной молодежи. Вопрос 9. Основные этапы формирования белорусской государственности. Первым национальным независимым и суверенным государством белорусского народа стала Белорусская Советская Социалистическая Республика, созданная в январе 1919 г. Этот вывод занял прочное место во всех работах белорусских советских историков и правоведов. Его оспаривали общественно-политические деятели, ссылаясь на провозглашение БНР, и продолжают оспаривать те историки, которые пальму первенства отдают не БССР, а БНР. В начале 1990-х гг. начался процесс реанимации БНР и критики БССР как несамостоятельного и зависимого от Центра государства. При этом некоторые историки делали акцент на демократическом характере БНР, ее народности, широкой культурно-просветительной деятельности, на ее признании будто бы многими государствами и т. д. В целом складывалась картина, что БНР – это национально-демократическое государство, а БССР – навязанная белорусам чужеродными большевиками тоталитарная власть. При этом замалчивался и замалчивается буржуазный характер БНР, созданной для борьбы с социалистическими преобразованиями в Беларуси. В досоветской и советской, в том числе белорусской, историографии история Беларуси излагалась как органическая часть истории Киевской Руси, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи. Эта научно-концептуальная и методологическая основа должна и впредь сохраняться для дальнейшего позитивного развития белорусской исторической науки. Первым для белорусов государством было восточнославянское Древнерусское государство, или Киевская Русь. Верховная власть в нем принадлежала великому князю Руси со столицей в Киеве. Полоцкое, Туровское, Друцкое и другие «белорусские» княжества были зависимой, наряду с другими, частью Киевской Руси. В этом государстве сложилась древнерусская народность, духовно-нравственную сущность которой красноречиво отражают, в числе других ее признаков, величественные по тому времени Софийские соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке. Полоцкое княжество не было «асяродкам (сердцевиной) беларускай дзяржаўнасці». Оно не стремилось выполнять эту роль и не проводило политику объединения вокруг себя других княжеств. Более того, Всеслав Чародей в конце своего правления раздробил Полоцкое княжество на уделы, передав их своим сыновьям. Подменять же княжеский сепаратизм Всеслава Чародея борьбой за «незалежнасць» Полоцка от Киева нет оснований, ибо «незалежнікі» в конце концов привели к развалу Древнерусского государства. А вот об активном положительном влиянии «белорусов» в Киевской Руси следует говорить во весь голос: наша Рогнеда была великой княгиней в Киеве, ее сын Ярослав Мудрый оставил глубокий след в истории Киевской Руси, а Всеслав Чародей был одно время даже великим князем в Киеве. После распада Киевской Руси и потери единого восточнославянского государственного центра белорусские княжества стали участвовать в строительстве нового государства – Великого княжества Литовского и Русского. Этот процесс шел под верховной властью великих князей литовских. Искать у них русские (белорусские) корни, объявлять великого князя ВКЛ Миндовга «беларускім князем» – занятие не научное, а национально пристрастное с целью «вылепить» из ВКЛ только «Беларускую дзяржаву». Высшая власть в Великом княжестве Литовском, а затем Речи Посполитой оказалась в этнополитической и религиозной основе чуждой для исторической перспективы белорусского народа. Древнерусский (древнебелорусский) язык постепенно потерял в ВКЛ свое официальное значение, а в Речи Посполитой вообще исключен из государственного делопроизводства. В ВКЛ, в том числе и на белорусских землях, официальным стал польский язык. Это негативно сказалось на развитии культуры белорусского народа. Тяжелые последствия оказал также переход белорусской шляхты в католичество, усвоение ею польского языка и культуры и ее трансформация из белорусов в поляков. В итоге к концу XVIII в. белорусский этнос оказался практически без своей элиты, интеллигенции, школ, литературного языка, книгопечатания. В Речи Посполитой он был обречен на полонизацию, этническое вымирание и исчезновение с карты Европы. В конце XVIII в. после разделов Речи Посполитой, присоединения белорусских земель к России и воссоединения белорусов с русским народом в едином государстве со столицей в Москве белорусский народ стал субъектом нового государства – Российской империи. Такое изменение нашей государственности оказало благотворное влияние на возрождение и дальнейшее развитие белорусского этноса. Белорусы стали частью титульной нации, были приобщены к родственной и богатой русской культуре. Царское правительство приостановило полонизацию белорусов и их окатоличивание. Униаты были воссоединены с православием. На основе вынужденной вначале русификации (своего литературного языка, интеллигенции, национальной системы образования и т. д. белорусы не имели) из среды белорусов вышли такие выдающиеся ученые, как Е. Р. Романов и Е. Ф. Карский. Был заново создан белорусский литературный язык, всему миру стали известны Янка Купала и Якуб Колас. В 1918 г., после победы Октябрьской социалистической революции, на буржуазной основе была провозглашена БНР. Но реализовать эту возможность и построить реальное государство не удалось. Национально отдельное от соседей, независимое и суверенное государство белорусского народа в форме БССР было создано на советской основе в 1919 г. Оно просуществовало до 1991 г. Вхождение БССР в СССР на равноправной основе с другими советскими республиками не изменяло юридический и фактический статус БССР в качестве самостоятельного и суверенного государства. Добровольная передача союзными республиками в ведение СССР некоторых важных прав и полномочий (внешних сношений, обороны, путей сообщения и др.) не тормозило, а способствовало ускоренному социально-экономическому и культурному развитию всех членов Союза ССР. Конечно, в кольце капиталистического окружения, с учетом надвигавшейся фашистской агрессии против СССР взаимоотношения местных и центральных органов власти не всегда были оптимальными. Это особенно ярко проявилось в необоснованных государственных репрессиях общесоюзного масштаба по политическим мотивам, в ускоренной, а потому во многом насильственной, коллективизации, некоторых сферах национально-культурной политики. Республика Беларусь стала «полностью» независимым и суверенным государством. Но после развала СССР такая независимость обернулась катастрофическим падением жизненного уровня подавляющей массы населения. За блага демократии не на советской, а рыночно-капиталистической основе гражданам БССР пришлось заплатить высокую цену. Только с середины 1990-х гг., после избрания первым Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, наше независимое государство стало постепенно преодолевать тяжелейшие последствия системного социально-экономического, государственно-политического и нравственно-культурного кризиса. Государственное строительство Республики Беларусь осуществляется в сложных внутренних и международных условиях. Предстоит дальнейшая демократизация деятельности всех институтов власти, разработка государственной идеологии и национальной идеи, развитие экономики и культуры, значительное повышение уровня жизни народа. Важными остаются усилия по созданию равноправного Союза Беларуси и России, участие в СНГ, соглашениях с другими государствами. |