Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

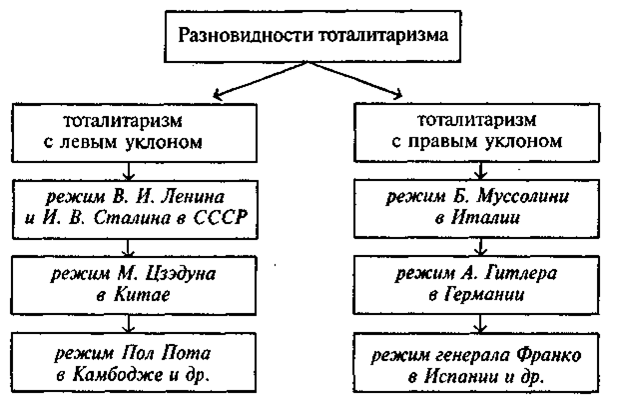

Вопрос 18. Сущность, структура и функции политической власти. Учение о власти в политологии является ведущим, поскольку именно власть определяет жизнь человека, является одним из наиболее действенных средств защиты его интересов, воплощения планов, урегулирования возникающих конфликтов. Власть (от лат. potere — быть в состоянии, иметь возможность) - это особое волевое отношение субъекта к объекту этого отношения, состоящее из побуждения к действию, которое второй субъект должен выполнять по желанию первого. Для удержания власти доминирующая сторона использует различные средства влияния на объект: убеждение, манипуляции, авторитет, силу, принуждение, побуждение и т.д., стремясь превратить позицию превосходства в систему господства. Будучи одной из сторон общественной жизни, власть развивалась в процессе эволюции самого человеческого сообщества, приобретая разные формы своего проявления в зависимости от конкретной исторической эпохи. До появления государства власть существовала в дополитической форме и проявлялась в виде господства вождей, старейшин и других лидеров первобытного общества. С появлением государства власть стала существовать в своей политической или публичной форме. Политическая власть — это способность осуществлять господство в политической сфере жизни общества, проводить свою волю по отношению к другим; это система нормативно закрепленных отношений, складывающихся на основе доминирования определенной социальной группы, которая использует свое господство для распределения имеющихся общественных ресурсов в интересах своих членов. По отношению к другим видам власти (экономической, военной, духовной, семейной, судебной и др.) политическая власть выступает в качестве верховной, поскольку с ее помощью принимаются решения, обязательные для всех сфер общественной жизни. Политическая власть имеет целый ряд характерных черт, которые отличают ее от иных видов властного взаимодействия. Это: - способность побуждать людей к определенным действиям; - возможность предотвращать нежелательные действия людей; - наличие единого центра принятия решений (неделимость); - обязательность решений для всякой другой власти (верховенство); - суверенитет; - возможность использовать различные ресурсы; - авторитетность (власть должна пользоваться авторитетом); - волевой характер (т.е. наличие цели, программы, готовности их добиваться); - легитимность (признание народом); - тотальность (способность существовать в виде повсеместного принуждения). Помимо характерных черт политическая власть обладает определенными свойствами, как универсальными, показывающими взаимосвязь политической власти с другими разновидностями власти, так и специфическими, присущими только политической власти. К универсальным свойствам относятся: свойство асиметричности (отражает качественные отличия статусов властителей и подвластных, показывает неравенство их возможностей, прав, ресурсов); свойство кумулятивности (указывает на остроту и конфликтность властных отношений, в силу того, что субъекты этих отношений ориентируются на собственные интересы); свойство инверсионности (показывает возможность изменения статусов властных и подвластных на противоположные); свойство комбинированности (характеризует процесс властвования как объединение усилий двух сторон: и доминирующей, и подвластной); свойство ресурсности (указывает на необходимость использования разнообразных ресурсов в процессе осуществления властных полномочий). Специфическими свойствами политической власти являются: свойство полиресурсности (отражает возможность политической власти использовать все имеющиеся в обществе ресурсы); свойство отстраненности (характеризует определенное отстранение системы установленного господства от реально доминирующего во властной группе субъекта, что создает определенные трудности для установления конкретных властвующих сил); политическая власть по сравнению с другими видами власти обладает дополнительным источником — это так называемый «властный инстинкт», врожденное стремление людей подчинять себе подобных; политическая власть проявляется в различных формах (государственная, партийная и т.д. власть); наличие в структуре политической власти идеологического компонента, который придает деятельности участвующих в борьбе за обладание ею групп целенаправленный характер и является средством расширения властных приоритетов группы, одержавшей победу; свойство легитимности (указывает на необходимость признания власти большинством членов общества). Власть призвана формировать политическую систему общества, политические отношения между государством и обществом, между социальными группами, классами и политическими институтами, органами государственного управления. Власть также должна контролировать эти отношения, превращая их по возможности в организованные и бесконфликтные. Указанное выше назначение власти проявляется в выполняемых ею функциях: - определение основных целей развития общества и осуществление выбора альтернатив общественного развития; - поддержание общественного порядка и стабильности; - выявление, ограничение и разрешение конфликтов; - достижение общественного согласия (консенсуса); - принуждение во имя социально значимых целей и сохранения стабильности; - оперативное управление общественными процессами; - реализация потребностей и интересов осуществляющих властные функции социальных групп; - господство (подчинение одних социальных групп, классов другим); - контроль над важнейшими параметрами стабильности и направленности развития общества, за соблюдением социальных норм, правил деятельности людей и социальных групп. Одной из разновидностей политической власти является государственная власть — это власть, осуществляемая специальным, обособленным аппаратом на определенной территории, на которую распространяется государственный суверенитет. Это самая развитая и распространенная форма политической власти, появившаяся в процессе перехода человечества от первобытнообщинного к классовому обществу. Вопрос 19. Политический режим: понятие, сущность, критерии. Политический режим (от лат. regimem — управление) - способ управления обществом, который соединяет в себе базовые модели выборов, голосования и принятия решений со способами участия граждан и социальных групп в политике. В более узком смысле политический режим можно обозначить как совокупность способов, методов и средств, при помощи которых осуществляется политическая власть, как своего рода отношения государства и социальных групп, включающих в себя воздействие государства на общество, а также механизмы гражданского представительства и давления, участия и выборов. При анализе политических режимов целесообразно рассматривать следующие переменные величины: конституцию, понимаемую политиками как способ правления, характер партийной системы, способ функционирования режима (избирательный закон, выборы, функционирование парламента, отношения между парламентом и правительством), роль групп давления и интересов в политическом обществе, характер политического персонала (государственных чиновников, политических лидеров и др.). Многообразие существующих в мире политических режимов дает возможность говорить об их типах. Основными критериями классификации политических режимов являются: роль и функции главы государства в системе политического руководства; способ и порядок формирования представительных органов власти; положение, влияние и условия деятельности политических партий, общественных организаций и движений; правовой статус личности, состояние и гарантии прав и свобод граждан; наличие объективных источников информации, гласности. В современной политологии разработаны достаточно подробные классификации политических режимов. Наибольшее распространение получила типология политических режимов, предложенная американским политологом, одним из ведущих представителей современной теории демократии X. Линцем (род. 1926). Он выделил пять основных типов режимов — демократический, авторитарный, тоталитарный, посттоталитарный и султанистский, которые отличаются друг от друга по следующим параметрам: по характеру политической мобилизации, по уровню плюрализма в обществе, по степени идеологизации и по конституционности существующей власти. Понятие политического режима является ключевым для формирования представлений об основных системах власти. Характеристика политического режима в любой отдельно взятой стране дает подлинную картину принципов организации политической жизни общества. В политической практике часто встречаются примеры, когда демократическое по форме государство является совсем не демократическим по содержанию и, наоборот, авторитарное по форме государственное устройство является по своему характеру демократическим. Факторы дифференциации политических режимов Понятие политического режима включает в себя ряд основных критериев: - характер и мера осуществления власти; - механизм формирования власти; - взаимоотношения общества и власти; - роль и значение негосударственных и неполитических организаций и структур; - характер существующих в обществе запретов; - роль идеологии в жизни общества; - характер политического лидерства; - соотношение прав и свобод граждан; - положение средств массовой информации; - роль политических партий; - соотношение между законодательной и исполнительной властью; - роль и значение органов подавления; - тип политического поведения. Вопрос 20. Тоталитарный политический режим. Начавшийся в XX в. кризис идеалов и принципов классического либерализма, формирование массового социального движения, вступление общества в индустриальную стадию сделало реальностью создание массовых коммуникаций, тотальное «промывание мозгов», контроль над личностью. Это привело к оформлению политической системы особого типа, получившей название тоталитаризм (от лат. totalis - весь, целый, полный) (термин был введен в политический лексикон в 20-е гг. XX в. итальянскими учеными Дж. Амендолой и П. Габетти для характеристики созданного в Италии фашистского режима). По мнению одного из известнейших исследователей тоталитаризма X. Арендт, для образования тоталитарного режима необходимо несколько условий: наличие огромного количества нейтральных, социально пассивных, политически безграмотных, равнодушных людей, неспособных отстаивать свои права; наличие особого психологического состояния общества, потерявшего интерес с собственному бытию; наличие у людей чувства страха, потерянности и изолированности вследствие недостатка нормальных социальных взаимоотношений; замыкание на личности одного человека (вождя), выдвигаемого и поддерживаемого определенной социальной группой. При сочетании этих условий и появляются тоталитарные режимы. В основе существования подобных режимов лежат идеи вождей и глобальные обещания «светлого будущего», составляющие суть тоталитарной идеологии как важнейшего способа господства над людьми, наряду с государством и его бюрократической машиной. Для сохранения своих устоев тоталитарные режимы используют целый комплекс мер и средств, в том числе ничем не прикрываемое насилие, абсолютный контроль государства над всеми областями общественной жизни, полное подчинение человека политической власти и господствующей идеологии, пропагандистское воздействие, проведение плебисцитов и референдумов. Американские ученые К. Фридрих и 3. Бжезинский в работе «Тоталитарная диктатура и автократия» выделили основные признаки тоталитарного режима: • наличие официальной тотальной идеологии, которая рисует народу некое идеальное будущее (коммунизм — в СССР, мировое господство арийской расы — в фашистской Германии, новое крестьянское общество — в Китае и т.д.), пути его достижения, объясняет место и роль лидера или правящей группы в деле построения нового порядка. Главной задачей тотальной идеологизации является постоянная легитимизация установленного политического режима и его курса, а также мобилизация яростных сторонников и последователей режима; • господство одной партии, сращенной с государственным аппаратом. Такая партия формируется иерархично, она стоит над правительством, пронизывает собой политические институты, ее члены занимают все важнейшие посты в государстве; наличие партии-государства подразумевает отсутствие оппозиции; • доминирование явно выраженного лидерства (часто харизматического типа) с неопределенными границами власти и большой степенью непредсказуемости; • осуществление идеологической пропаганды при помощи массовых народных шествий, военных и спортивных парадов, праздничных выступлений, строительства монументальных сооружений в честь вождя, литературы, музыки и т.д. Целью такой пропаганды является мобилизация народных масс в поддержку существующего режима; • монополия государства на средства массовой информации, которые постоянно подают народу идеологически выверенное описание внутренних порядков и внешних событий; при тоталитарном режиме СМИ становятся одним из основных инструментов индоктринации общества; • существование системы тотального полицейского контроля, предназначенной для всеобщего устрашения и подавления воли населения. Для осуществления подобного контроля режим использует полицию, милицию и другие органы безопасности (НКВД, КГБ, гестапо, штабы), способные обеспечивать надзор над людьми и использующие насильственные методы морального и физического принуждения, а также террор; • отсутствие правовой государственности и гражданского общества; права и свободы человека носят чисто формальный характер, полностью отсутствуют гарантии их реализации; • монопольный государственный контроль над экономикой, основой которой выступает крупная собственность: общинная, монополистическая или государственная. Контроль над экономической сферой жизни общества необходим тоталитарному режиму для укрепления собственных материальных основ, для свободного распоряжения богатствами страны, сырьем, ресурсами, для производства вооружения и т.д.; • формирование государственной власти осуществляется бюрократическим способом, по закрытым от общества каналам; такая власть недоступна для контроля со стороны народа. Среди перечисленных признаков наибольшее значение имеют официальная идеология и монополия единой массовой партии на власть. Действительно, ни один диктаторский режим, кроме тоталитарного, не насаждал и не утверждал в обществе единой официальной идеологии, не стремился поставить под свой контроль всю духовную деятельность общества. И именно партия, обладающая при тоталитаризме всей полнотой власти, обеспечивает мобилизацию масс на достижение политических целей и поддержку режима. При тоталитаризме стирается видимая грань между государством и обществом, исчезают автономные, неподконтрольные власти сферы общественной жизни. Под контроль и регламентацию государства попадают экономические, социальные, духовные виды деятельности, а также частная жизнь граждан. Принято различать две разновидности тоталитаризма: левый и правый:  Вопрос 21. Авторитарный политический режим. Авторитарный политический режим — государственно-политическое устройство общества, в котором политическая власть осуществляется конкретным лицом (классом, партией, элитной группой и т.д.) при минимальном участии народа. Подобный режим широко использует ряд политических методов и приемов сохранения своей власти и руководства обществом. Это: создание соответствующей политико-правовой базы режима, использование государственных ресурсов для обеспечения благоприятных результатов выборов, формальный (или направляемый) политический плюрализм, который выражается в избирательном запрещении властями или временной приостановке деятельности некоторых партий, общественных объединений, профсоюзов и т.д. Главную характеристику данного режима составляют авторитарные методы властвования и управления. По мнению итало-американского политолога Дж. Сартори, авторитаризм (от лат. auctoritas - власть, влияние) - это власть, не признающая свободы. В истории авторитарные режимы часто приходили на смену тоталитарным. При внешней сохранности старой системы власти ее контроль над обществом при авторитарном режиме перестает быть тотальным. Основными чертами авторитаризма выступают: - ограниченный плюрализм, предусматривающий имитацию многопартийности и гражданского общества с его отдельными сегментами, при их минимальном влиянии на принятие политический решений; - командно-административные методы государственного управления; - ограниченное применение террора и репрессий против своих оппонентов, которые представляют реальную угрозу существованию режима; - централизация власти, означающая, во-первых, концентрацию власти в центре и на местах в руках одного или нескольких органов при одновременном отчуждении народа от реальных рычагов государственной власти, во-вторых, игнорирование принципа разделения властей; в-третьих, ограничение роли и функций представительных органов; - отсутствие единой четко сформулированной идеологии, что ведет к отчуждению от режима определенных социальных групп; - отказ от полного тотального контроля над всеми сферами общественной жизни, что характерно для тоталитарного режима; - права и свободы человека и гражданина главным образом провозглашаются, но реально не обеспечиваются; - личность лишена гарантий безопасности во взаимоотношениях с властью; - наличие единственной или какой-нибудь привилегированной партии, но не столь единой, сильной и дисциплинированной как, при тоталитарном режиме; - роль лидера высока, но в отличие от тоталитаризма лидер обычно не обладает харизматическими качествами. Авторитарные режимы с перечисленными выше общими признаками можно классифицировать по способу их установления (переворот, выборы и т.д.); по обоснованию прихода к власти правителей (охрана порядка, объединение страны, модернизация и т.д.); по типу политической элиты (военный, однопартийный, религиозный, монархический). Наиболее распространенной типологией авторитарных режимов является типология, предложенная X. Линцем, выделившим: • военно-бюрократический режим; возникает в виде военной диктатуры и осуществляется военной и бюрократической элитой. Для него характерно отсутствие какой-либо интегрирующей идеологии, отстранение от участия во власти определенных групп общества. Причиной установления подобного режима часто является низкий уровень экономического, социального и иного развития, слабость действующих в государстве политических партий и общественных движений, властные амбиции армейских лидеров и т.д. Примером подобных режимов может служить правление генерала Пиночета в Чили, военные хунты в Аргентине, Бразилии, Перу; • корпоративный авторитаризм; устанавливается в обществах с вполне развитым плюрализмом. Суть подобного режима — корпоративизм. Это система представительства интересов, для которой характерно получение единичными, иерархично организованными субъектами монопольного представительства в обмен на контроль над избранием лидеров и выдвижением требований к власти. Такой режим характеризуется наличием одной, пусть и слабой партии, а также участием народа в управлении государством через семью, муниципалитеты, некоторые общественные организации и т.д. Примером корпоративного авторитаризма является правление Салазара в Португалии, режим генерала Ф. Франко в Испании; • дототалитарный авторитаризм; предшествует тоталитарным режимам. Отличается низкой степенью плюрализма, большой заидеологизированностью, высокой мобилизацией масс в свою поддержку, наличием влиятельной политической группы, ориентированной на тоталитарную утопию. Пример подобного режима — Германия к. 20-х — нач. 30-х гг. XX в.; • постколониальный авторитаризм; возникает в государствах, которые получили освобождение от колониальной зависимости. Такой режим часто строится на основе лозунгов о защите независимости, об улучшении качества и уровня жизни населения и др. Характеризуется отсутствием свободного политического соревнования, наличием одной сильной партии, низким уровнем участия граждан в политике, нестабильностью. Примером такого режима является правление Патриса Лумумба в Конго; • расовая (этническая) демократия; часто характерна для многосоставных в этническом, культурном, религиозном, языковом отношении обществ. При таком режиме политическое участие осуществляет только определенное этническое меньшинство, в то время как другие этнические группы исключены из политической сферы жизни общества, часто при помощи насилия. Характеризуется наличием некой утопической идеологии, которая оправдывает сложившийся порядок вещей. Примером подобного режима может служить бывший режим в ЮАР. Авторитарные режимы являются самыми распространенными в истории (древневосточные деспотии, абсолютные монархии, западноевропейские империи конца XIX века, авторитарные режимы в социалистических странах). В современном мире авторитарные режимы также имеют место. Воздействие авторитаризма на ход социального развития далеко неоднозначно и обнаруживает немало достоинств, наиболее ощутимых в экстремальных ситуациях. Действительно, авторитарная власть обладает способностью обеспечивать общественный порядок и в случае необходимости сконцентрировать усилия и ресурсы на решении таких назревших проблем, как, например, осуществление ускоренной экономической модернизации. Однако в подобных условиях именно отсутствие у граждан возможности для участия в политике и становится наиболее уязвимой стороной авторитарного режима. Об этом свидетельствует опыт Республики Корея, о. Тайвань и других стран, где после нескольких десятилетий быстрого экономического развития потенциал авторитаризма начинает исчерпываться и наступает время демократических реформ. |