Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

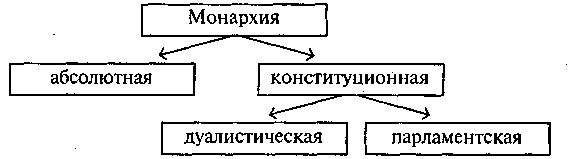

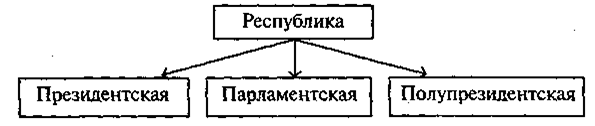

Вопрос 27. Формы государственного правления. От типов государства следует отличать формы государства. Под формой государства понимается способ организации и осуществления государственной власти. Форма государства раскрывает, как организована власть в государстве, какими органами представлена, каков порядок образования этих органов, какими методами осуществляется власть. Форма государства отражает исторические, географические, национальные, экономические и прочие особенности становления и развития различных государств. Форма государства складывается из трех элементов: 1) формы государственного правления; 2) формы государственного устройства; 3) политического режима. При этом форма правления и форма государственного устройства раскрывают структурную сторону государства, а политический режим – его функциональную сторону. Политический режим – характеристика не только государства, но и всей политической системы. Поскольку сравнительный анализ политических режимов был дан в предыдущем разделе, остановимся здесь на знакомстве с формами правления и государственного устройства. Под формой правления понимается организация верховной государственной власти, структура и порядок взаимоотношений высших государственных органов, должностных лиц и граждан. Различают две основные формы государственного правления: монархию и республику. Монархия (от греч. monarhia – единовластие) – это форма правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства – монарха (короля, императора, шаха, царя и т.п.). Власть монарха, как правило, передается по наследству и считается непроизводной от какой-либо другой власти, органа или избирателя. Глава государства занимает пост на определенный срок и не несет юридической ответственности за свои действия. Существуют неограниченные (абсолютные) и ограниченные (конституционные) монархии. Абсолютная монархия характеризуется всевластием главы государства. Монарх выступает единственным носителем суверенитета, обладает широкими полномочиями в законодательной, исполнительной и судебной сферах. Дух этой формы правления ярко выражен в знаменитой фразе Людовика XIV "Государство – это я". Неограниченная монархия типична для рабовладельческого и феодального общества. В настоящее время практически не встречается, за исключением нескольких стран – Саудовской Аравии, Катара, Омана. Отличительной особенностью конституционной монархии является ограничение власти монарха парламентом. В зависимости от степени такого ограничения выделяют дуалистическую (двойственную) и парламентскую монархии. При дуалистической монархии (Иордания, Кувейт, Марокко) полномочия главы государства ограничены в сфере законодательства, но достаточно широки в сфере исполнительной власти. Монарх вправе назначать правительство, которое ответственно перед ним. При парламентской монархии власть главы государства практически не распространяется на сферу законодательства и значительно ограничена в сфере исполнительной власти. Правительство формируется парламентским большинством и подотчетно парламенту, а не монарху. Тем самым "монарх царствует, но не правит". Сегодня конституционная парламентская монархия имеет место в Великобритании, Швеции, Дании, Испании, Бельгии, Японии и др. странах.  Республика (лат respublica от res – дело и publicus – общественный) – это форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или представительного органа. Республиканская форма правления была известна еще рабовладельческому и феодальному обществам, но наибольшее развитие и распространение получила в эпоху капитализма. Выделяют три основных разновидности республики – президентскую, парламентскую и смешанную (полупрезидентскую).  Президентская республика характеризуется значительной ролью президента в системе государственных органов. Президент является одновременно и главой государства, и главой исполнительной власти. Он избирается независимо от парламента либо прямым голосованием избирателей, либо коллегией выборщиков. Президент сам формирует правительство, которое ответственно перед ним, а не перед парламентом. Члены правительства обычно назначаются из состава партии, победившей на президентских выборах, в результате чего возможно несовпадение партийного состава правительства и парламентского большинства. Отличительной чертой президентской республики является жесткое разделение законодательной и исполнительной ветвей власти. Парламент не может вынести вотум недоверия правительству, но и президент не вправе распустить парламент. Отношения между парламентом и президентом основываются на системе сдержек и противовесов, взаимозависимости. Парламент может ограничивать действия президента с помощью законов и через утверждение бюджета. Президент обычно обладает правом отлагательного вето на решения парламента и правом законодательной инициативы. Классический пример президентской республики – Соединенные Штаты Америки, где и была впервые введена эта форма правления. В странах Западной Европы президентская республика не получила распространения, но она преобладает в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Боливия и др.). Здесь, так же, как и в ряде стран Азии и Африки с длительными авторитарными традициями, эта форма правления нередко предстает в виде "суперпрезидентской" республики. В парламентской республике правительство формируется на парламентской основе и ответственно перед парламентом. Парламент может выразить вотум недоверия правительству, что влечет за собой отставку правительства либо роспуск парламента и проведение досрочных выборов. В большинстве стран с парламентской формой правления членство в правительстве совместимо с сохранением депутатского мандата. Глава правительства (премьер-министр, канцлер) реально является первым лицом в политической иерархии. Президент же фактически занимает в ней более скромное место, осуществляя главным образом представительские и церемониальные функции. Глава государства избирается, как правило, парламентским путем, т.е. либо парламентом, либо особой коллегией, создаваемой на основе парламента. К парламентским республикам относятся Италия, ФРГ, Индия, Турция, Израиль и др. Выделяют также "смешанную" или полупрезидентскую республику. Эта форма правления стремится сочетать сильную президентскую власть с эффективным контролем парламента за деятельностью правительства. Она не имеет таких устойчивых типичных черт, как парламентская и президентская республики и в различных странах существенно отличается в ту или иную сторону. Ее главная отличительная черта – двойная ответственность правительства перед президентом и парламентом. Смешанная республика существует сегодня в Австрии, Финляндии, Франции, Болгарии, Польше и ряде других стран. Что касается Беларуси и других республик бывшего СССР, то очевиден отказ этих стран от модели республики советского типа и поиски наиболее приемлемых вариантов формы правления. В государствах Прибалтики сложились элементы парламентской республики, что во многом определяется довоенными традициям и влиянием западноевропейской политической культуры. В России, Республике Беларусь, других странах СНГ устанавливается режим республики президентского типа (собственно президентской или полупрезидентской). При этом высказывается мнение, что для государств, находящихся в кризисном состоянии, предпочтительнее сильная президентская власть. Однако эта точка зрения не является общепризнанной. Споры и дискуссии в пользу парламентской или президентской республики скорее всего разрешит практика политической жизни. Априорного предпочтения какой-либо форме правления дать невозможно. Все зависит от особенностей исторического развития страны, устоявшихся традиций и обычаев, конкретной политической ситуации. Вопрос 28. Формы государственного устройства. Форма государственного устройства раскрывает территориально-организационную структуру государства, характер взаимоотношений центральных, региональных и местных властей. Основные формы государственного устройства в современном мире – это унитарное (простое) государство, федерация и конфедерация (сложные государства). Унитарное государство – это единое, простое государство, состоящее из административно-территориальных единиц, не обладающих собственной государственностью. Унитарное государство имеет единую Конституцию, единую правовую систему, единую систему высших органов власти и управления, единое гражданство. Унитарными государствами являются Франция, Швеция, Дания, Турция, Эстония, Беларусь и многие другие страны. Подавляющее большинство унитарных государств имеет мононациональное население, но есть и исключения – Испания, Китай, Вьетнам. В рамках унитарных государств возможна административная и национальная автономия для некоторых структурных подразделений (например, в Италии, Испании, Великобритании). Федерация – это сложное, союзное государство, состоящее из государственных образований, обладающих определенной политической самостоятельностью (штатов, кантонов, республик, земель и т.п.). При верховенстве общегосударственной (федеральной) власти и общегосударственного (федерального) права государственные образования – члены федерации – имеют собственные конституции, законодательство, гражданство, высшие органы власти. По своему замыслу федеративный принцип государственного устройства призван обеспечить свободное объединение и равноправное взаимодействие общностей, обладающих значительными этническими, историко-культурными, религиозными, лингвистическими и др. особенностями, создать оптимальные возможности для выражения региональных и других интересов. Федерации формируются как на территориально-административной основе (США, ФРГ, Канада, Мексика, Бразилия, Бельгия и др.), так и национально-территориальной (Российская Федерация). Хотя в некоторых федерациях встречаются элементы асимметричности (т.е. правовой статус ее членов может различаться), тем не менее один из важнейших принципов федеративного устройства – это равноправие всех субъектов федерации. Члены федерации в большинстве случаев не обладают правом одностороннего выхода (сецессии) из союзного государства, т.к. это не только подрывает целостность и стабильность федерации в целом, но и может нанести серьезный ущерб интересам других субъектов федерации (Конституции США, ФРГ, Индии, Швейцарии и др.). Жизненность федерации зависит во многом от взвешенного, сбалансированного распределения компетенций между ее субъектами и центром. Использование федеративной формы лишь для прикрытия унитарной централизованной структуры вызывает центробежные тенденции и в конечном счете может привести к распаду государства, что и произошло с СССР, Югославией и Чехословакией. Конфедерация – союз юридически и политически самостоятельных государственных образований для осуществления конкретных совместных целей. Государства – члены конфедерации – сохраняют государственный суверенитет, самостоятельное гражданство, независимую систему органов власти, свое законодательство и передают в компетенцию союза лишь решение ограниченного числа вопросов, чаще всего в области обороны, внешней политики, транспорта и связи. Решения по общим для союзных государств вопросам не обязательно действуют на территории каждого входящего в конфедерацию государства, т.к. их органы власти обладают в ряде случаев нуллификацией, т.е. правом неприменения акта конфедеративного органа на своей территории. Конфедерация – неустойчивая форма государственности и обычно либо эволюционизирует в федерацию, либо распадается. Конфедерации имели место в США (1776-1787 гг.), Швейцарии (1291-1848 гг.), Германии (1815-1867 гг.), Сенегамбии (объединение Сенегала и Гамбии в 1982-1989 гг.). Не исключено, что черты конфедерации могут сложиться в ходе дальнейшего развития СНГ. Помимо названных трех основных форм государственного устройства, в истории имели место и некоторые другие специфические формы – протектораты, унии, империи. Империи – государственные образования, отличительными особенностями которых являются обширная территориальная основа, сильная централизованная власть, асимметричные отношения господства и подчинения между центром и периферией, разнородный этнический и культурный состав населения. Для империй характерна захватническая политика, угнетение и эксплуатация подчиненных и зависимых народов. Империи существовали в различные исторические эпохи, – достаточно назвать Римскую, Британскую или Российскую империи. Протекторат – формальная опека слабого государства более сильным государством. Как правило, протекторат ведет к потере самостоятельности слабого государства, может сопровождаться оккупацией его территории или оккупация предшествует протекторату. Так Великобритания оккупировала Египет в 1882 году, а в 1914 году установила над ним протекторат. Иногда протекторат является переходной формой к полному присоединению зависимого государства. Уния представляет собой тесный союз, объединение нескольких государств. Это объединение может происходить в форме персональной унии – объединения двух монархических государств под властью одного монарха; при этом каждое государство сохраняет свои властно-управленческие структуры. Реальная уния предусматривает не только общего главу, но и объединение важнейших органов власти и управления, позволяющее проводить единую внешнюю политику двух государств. В истории существовали Кальмарская (1397 г.) и Утрехтская (1579 г.) унии, уния протестантских князей в Европе (1608 г.). Известны исторические примеры личной унии, обусловленной династическими связями или приглашением на новый престол короля, императора из другой страны при сохранении им прежнего государственного статуса. Вопрос 29. Институты государственной власти в РБ. Республика Беларусь — независимое суверенное государство, расположенное в центре Европы. По форме правления Беларусь является полупрезидентской республикой, что предполагает соединение отдельных черт парламентской и президентской республик и двойную ответственность Правительства перед Президентом и Парламентом. При такой форме правления особенно велика роль Президента, который избирается на прямых всеобщих выборах и занимает особое место в системе органов государственной власти. Он является Главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями; принимает меры по охране суверенитета страны, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между ними. В соответствии с Законом «О Президенте Республики Беларусь» Президент осуществляет свою деятельность в целях развития Республики Беларусь как демократического социального правового государства, улучшения его экономического положения, повышения благосостояния народа и т.д. Президент может назначать республиканские референдумы, очередные и внеочередные выборы в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и местные представительные органы, досрочно прекращать полномочия палат Парламента. Президент имеет право самостоятельно или во взаимодействии с другими органами назначать на должности руководителей государственных органов. Президент назначает 6 членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, с согласия Палаты представителей назначает на должность Премьер-министра, определяет структуру Правительства, назначает и освобождает от должности заместителей Премьер-министра и других членов Правительства, принимает их отставку. С согласия Совета Республики Президент назначает на должности: Председателя Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка, Председателя Комитета государственного контроля. Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь, назначает и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных сил. Согласно п. 22 ст. 84 Конституции, в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, сопровождающихся насилием или угрозой насилия со стороны группы лиц или организаций, в результате которых возникает опасность для жизни, здоровья людей, территориальной целостности и существования государства, Президент вводит на территории страны или в ее местностях чрезвычайное положение. В случае военной угрозы или нападения Президент вводит на территории Республики Беларусь военное положение, объявляет полную или частичную мобилизацию. Президент обладает правом законодательной инициативы, издает указы, распоряжения и декреты, имеющие силу закона на территории Беларуси. Президент подписывает все законы, принимаемые Парламентом, обладает правом вето на принятый закон. По своему административно-территориальному устройству Республика Беларусь является унитарным государством. Административные единицы Беларуси не обладают никакими дополнительными полномочиями и представляют собой части единого целого. Центр передает им в ведение ряд функций, а местные власти отвечают за их исполнением. Органы государства являются составными частями единой системы, которая функционирует на основе единой Конституции и системы законов. Все внутренние и международные полномочия сосредоточены в руках общенациональной власти. Более того, государство из своего политического центра само управляет территориями, т.е. уполномоченные органов государственного управления осуществляют фактическое руководство и надзор за местными администрациями. По форме политического режима Республика Беларусь является демократическим государством. В основе его лежит принцип участия граждан в формировании органов государственной власти, местного управления и самоуправления, в признании их легитимности, в формировании проводимой государством политики и в контроле над ее осуществлением. Республика Беларусь характеризуется систематической выборностью основных органов власти, наличием механизмов, обеспечивающих относител7ьное преимущество большинства и уважение прав меньшинства, абсолютным приоритетом правовых методов отправления и смены власти (конституционализмом), профессиональным характером правления элит, контролем общественности за принятием важнейших политических решений, идейным плюрализмом и конкуренцией мнений. Отличительной особенностью белорусского государства является использование установленных Конституцией Республики Беларусь форм прямой демократии, среди которых следует назвать, прежде всего, референдумы. В Беларуси было проведено три референдума, направленных на поддержание курса Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, — в мае 1995 года, ноябре 1996 года, октябре 2004 года. |