Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

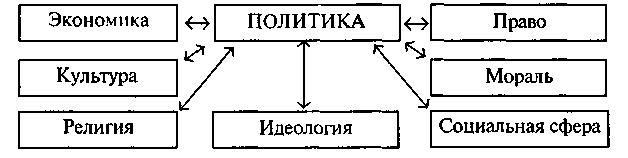

Вопрос 16. Предмет, функции и методы политологии, ее место в системе общественных наук. Политология (от греч. politike — государственные дела и logos — учение) — наука о политике и ее закономерностях. Она раскрывает смысл и содержание политики, изучает область политических отношений, устройство и функционирование политической власти, политических институтов и систем, поведение и деятельность людей в различных цивилизационно-культурных и временных измерениях. Объектом политологии принято считать политическую сферу общественной жизни в целом, под которой понимается специфическая область функционирования общества, где коренятся истоки политической деятельности во всем ее многообразии и развитии, реализуются политические интересы социальных групп и слоев, наций, народностей, отдельных индивидов посредством политических отношений, действий, поведения. Предметом политологии служит та часть объекта, т.е. политической сферы, которая познана на данный период общественно-политического развития, выражена в законах и категориях данной отрасли знания и составляет определенную концепцию знаний об объекте. Политическая наука играет важную роль в жизни человеческого сообщества и выполняет целый ряд определенных функций, связанных как с познанием политики, так и с практической деятельностью в сфере осуществления властных полномочий. К важнейшим функциям политологии относятся: теоретико-познавательная (связана с процессом исследования и проникновения в механизм и закономерности политической жизни, а также описанием, объяснением и оценкой политических явлений и событий); мировоззренческая (способствует развитию личности, формированию собственного отношения к окружающему политическому миру); методологическая (с ее помощью раскрываются общие закономерности политики, различных политических систем, политических отношений, создается база для развития более частных политических теорий и для других общественных наук); инструментально-прагматическая (помогает использовать научные выводы в политической практике, государственном управлении, в процессах принятия и реализации политических решений); прогностическая (политическая наука прогнозирует развитие политических систем и политических процессов); аксиологическая (дает оценку политическим институтам, режиму, строю, политическому поведению, деятельности, смыслу политического бытия); воспитательно-социализационная (связана с влиянием политического знания на процесс включения личности в политическую сферу жизни, с воспитанием индивида как гражданина своей страны и гражданина мира) и др. В процессе познания мира политики важен не только результат, но также и путь, который ведет к этому результату, т.е. метод или совокупность методов, принципов и норм познания (методология). Под методами политологии понимают приемы изучения политики и средства построения теоретических моделей, объясняющих сущностные черты политических процессов. Методы политических исследований можно условно разделить на три группы. Первую группу составляют общелогические методы — всеобщие методы научного познания, которые вырабатываются в рамках философии (абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, классификация и др.). Ко второй группе относятся методы теоретического исследования: • системный метод (ориентирует исследователей на рассмотрение политики в качестве социальной целостности, которая взаимодействует с внешней средой); • структурно-функциональный метод (предполагает рассмотрение политики как некой системы, обладающей рядом структурных элементов, подчиняющихся определенным закономерностям развития и функционирования); • коммуникативно-кибернетический метод (анализирует политику через призму информационных потоков и сеть целенаправленных коммуникативных действий и механизмов, которые обеспечивают отношения управляющих и управляемых на всех уровнях взаимоотношений внутри общества и с внешней средой); • сравнительный метод (позволяет выявлять качественные и количественные характеристики изучаемых объектов посредством сопоставления однотипных политических явлений и процессов); • исторический метод (помогает изучать политические явления в процессе их становления, развития, в связи с прошлым; предполагает исследование политической истории для моделирования политического будущего); • ситуативный метод (учитывает все условия и обстоятельства, создающие конкретные процессы, положение, ситуацию); • институциональный метод (ориентирует на изучение институтов, с помощью которых осуществляется политическая деятельность: государства, партий, общественно-политических организаций, права); • психологический метод (нацеливает исследователей на изучение субъективных механизмов политического поведения, бессознательных психических процессов, а также типичных механизмов психологических мотиваций); • бихевиористский (поведенческий) метод (предполагает изучение политики посредством конкретных исследований политического поведения в различных общественных и профессиональных группах, его типизации и моделирования) и др. Третью группу методов представляют методы отбора эмпирических данных. К ним относят наблюдение, анализ документов, опрос (может осуществляться в виде анкетирования и интервьюирования), метод экспертной оценки, эксперимент. Связь политологии с другими науками. Философские методы являются необходимым условием решения разнообразных задач. Это относится и к взаимосвязи философии и политологии. Философия рассматривает наиболее общие свойства феномена политики, в силу чего в рамках данной науки развивается особое направление — политическая философия, которая изучает политику как составную часть всей совокупности социальных, природных и космических явлений. Она раскрывает наиболее общие связи политически организованного сообщества с различными сферами и уровнями жизни человека, выявляет значение политики в жизни индивида. География, на первый взгляд, слабо связана с политической наукой. Однако это не совсем так. Географическая среда, природно-климатические условия оказывают существенное влияние на протекание политических процессов, что учитывается при их анализе. Взаимосвязь политологии и географии положила начало такой субдисциплине, как политическая география, занимающаяся исследованием взаимоотношений политики и природы и их взаимообусловленности друг другом. Наиболее тесно связаны друг с другом политология и социология. С точки зрения объекта и методов исследования политология и такая область социологии, как политическая социология, мало различимы. Однако предмет исследования политологии и политической социологии различен. Политология рассматривает политику как процесс, подчиняющийся определенным закономерностям. Политическая социология изучает этот процесс не сам по себе, а через человеческое измерение политики. Она исследует политику как составную часть социума, как разновидность общественных отношений, рассматривая влияние политических событий и явлений на общество, и наоборот, различных социальных групп и отдельных индивидов на политику. В центре внимания политической социологии — человек и политика, взаимосвязь политических и социальных отношений. Психология изучает закономерности и механизмы формирования, существования и развития общественно-психологических явлений, процессов и состояний, субъектами которых являются социальные группы, общности, индивиды. Предмет ее изучения помимо всего прочего составляют и общественно-психологические явления в сфере политики, что дает основание полагать, что политология и психология тесно контактируют друг с другом. На стыке двух наук развивается самостоятельная научная дисциплина — политическая психология. Она занимается исследованием роли личности, ее установок, убеждений в политике, механизмов политического поведения, природы лидерства. Политическая психология служит важным инструментом моделирования политических процессов, позволяет делать политические прогнозы. Экономика и политика являются наиболее важными подсистемами общества, развитие которых происходит в тесном взаимодействии друг с другом. Связь политики с экономической сферой исследует политическая экономия. Она дает научное обоснование принципов выработки и осуществления экономической политики, регулирования экономических процессов. Политическая история рассматривает политику в качестве хронологической последовательности событий и явлений. Она исследует процесс развития политической жизни общества, политических институтов и явлений. Соотношение политологии и политической истории определяется тем, что, с одной стороны, история и современная политическая практика служат фактологической основой для новых выводов и обобщений, с другой — политическая наука помогает создавать теоретическую базу анализа реальной эволюции политических процессов. Политическая наука развивается в тесной взаимосвязи-и с теми науками, для которых политические процессы и явления не являются непосредственным предметом изучения. Среди них можно выделить антропологию, демографию, этику, экологию, информатику и др. Взаимодействие этих наук с политологией дало начало целому ряду научных дисциплин, таких, как политическая экология (исследует отношения политической системы с физической, культурной и социальной окружающей средой), политическая этика (изучает влияние моральных устоев общества на развитие политической сферы), политическая информатика (изучает влияние на политику средств массовой информации) и др. Вопрос 17. Политика как общественное явление. Категория политики (от греч. politika — государственные или общественные дела; то, что относится к государству) является одной из самых сложных для объяснения и понимания в политологии. Политика традиционно означает государственные и общественные дела, сферу деятельности, связанную с властными отношениями между индивидами, социальными группами, общностями, государствами. Она включает функционирование политических институтов и организаций, политические нормы и традиции, управленческую и организаторскую деятельность людей. Политика неотделима от психических состояний и свойств человека, изменяющихся в процессе взаимодействия с властью, от понимания и осуществления ее людьми. Она формируется и реализуется в определенной институциональной, социокультурной и цивилизационной среде, испытывая воздействие разнообразных факторов. Все это свидетельствует о том, что политика выступает в единстве трех взаимосвязанных аспектов: 1) как сфера общественной жизни, выполняющая функцию согласования общих и частных интересов, властвования и поддержания социального порядка; 2) как вид активности социальных субъектов, их коллективного и индивидуального поведения; 3) как тип социальных отношений между индивидами, социальными группами, общностями, система взаимодействий и коммуникаций людей между собой. Содержание политики определяется интересами ведущих социальных групп, классов или сил общества и выражается в ее целях, программах, ценностях, проблемах и задачах, которые она решает. Любая общественная проблема приобретает политический характер, если ее решение прямо или косвенно связано с проблемой власти. Это свидетельствует о том, что ареал политики охватывает всю сферу властных отношений. Характер проводимой политики зависит от степени развития общества, от его социальной структуры, соотношения политических сил, особенностей исторического развития, традиций, культуры. Политика выполняет множество функций, важнейшими из которых являются: целеполагающая (определяет цели и задачи политического развития общества и государства); управленческая (управляет и руководит общественными процессами при помощи согласования групповых интересов и выдвижения наиболее общих целей социального развития); инструментальная (является инструментом управления государством, искусством завоевания и удержания власти); интегрирующая (объединяет все элементы общественной жизни в единое целое); мобилизационная (мобилизует социальные ресурсы для реализации общих целей и интересов общества); распределительная (в политической сфере осуществляется авторитетное (властное) распределение и перераспределение основных социальных благ и ценностей с учетом групповых приоритетов); функция политической социализации личности (включение человека в жизнь государства и общества); коммуникативная (создает особые формы общения между конфликтующими по поводу власти группами населения, используя для этого СМИ, политическую рекламу, пропаганду, агитацию); прогностическая (разрабатывает, моделирует и прогнозирует различные аспекты политической деятельности). Выполнение политикой такого большого набора функций предполагает наличие у нее соответствующей структуры. Основными структурными компонентами политики являются: — субъекты (акторы) политики — носители предметно-практической политической деятельности, направленной на завоевание, защиту или использование власти с целью реализации своих интересов. — объекты политики — к ним относится все то, на что направлена деятельность субъектов политики. Это: общество, государство и их институты, социальные группы, процессы и т.д.; — политические отношения — взаимодействие субъектов политики по поводу приобретения, использования и перераспределения политической власти. Выделяют политические отношения компромисса, консенсуса, солидарности, соперничества, конфликта, вражды и т.д. — политическая организация общества представляет собой совокупность институтов (политические партии, лоббистские группы, политические движения, ассоциации, СМИ и т.д.), которые передают властно значимые групповые интересы в сферу полномочий государства и конкурируют между собой в борьбе за власть или оказание влияния на нее; — политическое сознание — это осознание людьми той социально-политической реальности, в которой они существуют; оно характеризует зависимость политического регулирования от разнообразных программ, идеологических установок, утопий, мифов, эмоций, чувств, переживаний, которыми руководствуются субъекты политики (индивиды, социальные группы и общности) в борьбе за власть; — политическая деятельность — разновидность социальной активности индивидов, социальных групп, общностей, проявляющаяся в политической сфере жизни общества; — политический интерес — обобщенное выражение потребностей, идеальных стремлений и деятельного начала в политическом сознании социальных групп и индивидов. Он отражает объективное положение этих групп и индивидов в социально-экономической и политической структуре общества, особенности его политико-культурных норм и традиций, выступает в качестве одного из важных связывающих звеньев между человеком и миром политических явлений. — политические ценности - предпочтительное признание социальными субъектами значимости тех или иных явлений, процессов и норм политической жизни, закрепленное их социальным опытом. Они мотивируют, направляют и обосновывают действия субъектов политики, отражают состояние, потребности и перспективы развития общества, его основных социальных групп. К числу основных политических ценностей относятся: права человека, характер, принципы и формы политического устройства и развития общества, его политических институтов, идей, участия людей в политике, выражения и реализации их интересов, культура политики. Политика дифференцируется по видам и направлениям. Выделяют следующие виды политики: внутреннюю, под которой понимается курс государства, партии, деятельность субъектов политики внутри государства; внешнюю (затрагивает деятельность государства, партии, иных субъектов политики в международных делах) и международную (охватывает деятельность мирового сообщества в целом, международных государственных и негосударственных объединений по разрешению стоящих перед миром проблем). Политика регулирует жизнедеятельность практически всех сфер общества, в силу чего выделяют разные направления политики: экономическую (регулирует отношения между людьми, социальными группами, обществом и государством в экономической сфере), социальную (регулирует отношения между общественными субъектами в социальной сфере), политику в духовной сфере (отражает деятельность государста, социальных институтов, трудовых коллективов, конкретных личностей относительно функционирования и реализации идей, взглядов, норм, принципов, идеалов, моральных ценностей), национальную, демографическую, аграрную, образовательную, техническую, научную, экологическую, военную и т.д. Для осознания политики как самостоятельной сферы жизнедеятельности общества целесообразно указать на ее основные свойства и характеристики, которые подразделяются на три основных вида: а) онтологические свойства (раскрывают сущностные черты политики как определенного типа человеческой активности): свойство конкурентности — демонстрирует, что политическое взаимодействие представляет собой результат столкновения разных групповых интересов, а также норм, традиций, ценностей; свойство асимметричности — показывает подвижность политических отношений и невозможность поддерживать постоянный баланс сил между участниками политической игры; свойство проникновения — указывает на способность политики проникать в различные сферы жизни общества, менять свой объем и границы в зависимости от конкретной ситуации; пространственные свойства — характеризуют политику как определенную пространственную среду, которая имеет свою глубину, ширину и длину (географические параметры), что приводит к локализации деятельности борющихся за власть субъектов в определенных точках, местах, участках некой конкретной территории; темпоральные свойства — показывают способность политики разворачивать свои процессы во времени; указывают на временное измерение политики, на временных характер существования политических институтов, отношений; б) морфологические свойства (отражают особенности структуры и источники формирования политики), к примеру, наличие элитарных и неэлитарных кругов в обществе. Именно они своими поступками и взаимодействиями в сфере публичной власти определяют политическую жизнь: элиты осуществляют управление государством, а неэлитарные группы влияют на отбор элиты и контролируют ее деятельность, иногда они меняются местами в зависимости от потребностей политического развития; и др.; в) процессуальные свойства (характеризуют политику как особый тип человеческой деятельности, как быстро меняющуюся область общественной жизни, способную воздействовать на другие стороны жизнедеятельности общества): свойство универсальности; свойство сочетания с неполитическими общественными явлениями, сферами и т.д.  |