Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

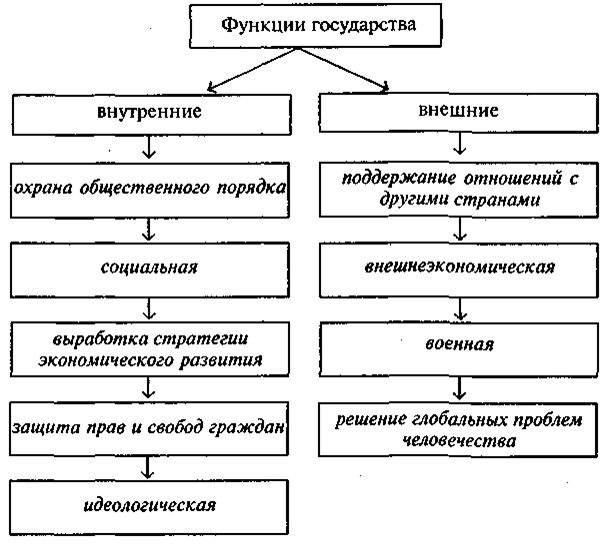

Вопрос 24. Типология политических систем. Существующие в современном мире политические системы весьма разнообразны. На их формирование и функционирование оказывает влияние огромное количество всевозможных факторов — это и исторические традиции страны, ее культура, развитие экономики, наличие гражданского общества, географическое положение и т.д. Значительные отличия политических систем друг от друга, а также богатство эволюции политических порядков в мире обусловили множество подходов к их классификации: • по характеру власти и принципам организации политической жизни общества выделяют: - тоталитарные (характеризуются сверхцентрализацией власти, жесткой регламентацией жизни общества, тотальным контролем со стороны государства над поведением и образом мысли каждого человека, наличием одной официальной идеологии, подавлением любого инакомыслия и критики руководства) - авторитарные (отличаются концентрацией власти в едином центре, максимальным расширением компетенции исполнительной власти, исключением выборности представительных органов, лимитацией деятельности оппозиционных партий и организаций, ограничением прав и свобод граждан и др.) - демократические (определяются тенденцией к рассредоточению власти, широкими правами и свободами граждан, открытой конкуренцией в борьбе за власть) политические системы. Данная типология политических систем не ограничивается указанными тремя типами. Существует широкий спектр вариаций внутри этих типов. Например, демократический тип политической системы может быть представлен элитарно-демократической, революционно-демократической и другими ее формами; авторитарный тип может выступать в президентской или популистской формах; тоталитарные системы могут быть как левоэгалитарного (сталинская система), так и правоолигархического (профашистского) толка. В развивающихся странах наблюдается существование различных переходных типов политических систем. К примеру, политическую систему многих бывших республик Советского Союза, в т.ч. и политическую систему Республики Беларусь, можно определить как переходную от авторитаризма к демократии («управляемая демократия», «молодая демократия»); • по типу политической культуры и разделению ролей между участниками политического процесса выделяют: - англо-американскую (базируется на либеральных ценностях и четком разделении функций между разными звеньями системы — США, Великобритания, Канада, Австралия); - европейско-континентальную (отличается многообразием политических культур и распределением ролей не в масштабе общества, а внутри социальных групп, классов, партий и т.д. — Германия, Италия, Франция и др.); - доиндустриальную и частично-индустриальную (характеризуется наличием смешанной политической культуры и использованием насилия как основного способа сохранить власть узкой группой лиц — Мексика, Бразилия и др.); - тоталитарную (функционирует на основе приоритета национальных, классовых либо религиозных ценностей и контролирует все стороны жизни общества и человека) политические системы (типология Г. Алмонда); • сторонники геополитического подхода, используя в качестве критерия территориально-пространственные факторы, выделили островные и континентальные политические системы; • американский политолог С. Хантингтон на основе цивилизационной специфики различных государств выделил западную, конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, славяно-православную, африканскую и латиноамериканскую политические системы; • по степени сохранности существующих порядков выделяют консервативные (оберегают существующий политический строй) и трансформирующиеся (нацелены на проведение общественных преобразований) политические системы; • по характеру связи системы с внешней средой и другими странами выделяют открытые и закрытые политические системы; • по содержанию и формам правления выделяют либеральные демократии (ориентируются на принципы индивидуализма, свободы, собственности), коммунистические (основаны на ценностях равенства и социальной справедливости), традиционные (опираются на олигархические формы правления и используют неравномерное распределение экономических ресурсов и социальных статусов), популистские (преобладают в развивающихся странах и используют авторитарные методы руководства), авторитарно-консервативные (сохраняют социальное и экономическое неравенство, ограничивают участие населения в политике) политические системы. Вопрос 25. Политическая система РБ. Основные контуры политической системы современной Беларуси были заложены в нач. 90-х гг. XX в. Распад СССР дал начало процессу становления суверенной и независимой Республики Беларусь. Принятая в 1994 г. Конституция ввела президентскую форму правления, провозгласила широкие права и свободы граждан, определила, что важнейшие вопросы государственной и общественной жизни будут выноситься на референдумы. В это же время были открыты возможности для создания и активной деятельности политических партий, общественных и национально-культурных объединений. Избранный в 1994 г. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко осуществил реформирование всего государственного аппарата, создал подчиняющуюся непосредственно ему «президентскую вертикаль», включив в нее центральные и местные исполнительные и распорядительные органы власти. В 1996 г. после всенародного референдума, в Беларуси были реорганизованы органы государственной власти и управления. Эти мероприятия стали началом кардинального изменения белорусской политической системы, взявшей курс на создание сильного и процветающего государства. Контуры этой системы, имеющей свои собственные устои и традиции, сегодня обрисованы достаточно четко. Конституция Республики Беларусь определяет политическую систему Беларуси как систему демократического типа. Главенствующую роль в ее функционировании играют центры принятия политических решений, которые осуществляют государственное управление и вырабатывают государственную политику, т.е. целенаправленный курс на разрешение общественных проблем. В соответствии с Конституцией, государственная власть в стране осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, а все органы в пределах своих полномочий самостоятельны, они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. Высшим законодательным органом власти Республики Беларусь является Парламент — Национальное собрание, состоящее из Совета Республики и Палаты представителей. Реализацию внутренней и внешней политики гарантирует Президент Республики Беларусь, обеспечивающий преемственность и взаимодействие органов государственной власти и осуществляющий посредничество между ними. Центральным органом государственного управления является Совет Министров Республики Беларусь, который обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной, денежной политики, государственной политики в области науки, образования, здравоохранения и т.д. Система государственного управления в Республике Беларусь построена по функционально-отраслевому и территориальному принципу и включает министерства, государственные комитеты, облисполкомы, горисполкомы, райисполкомы, районные администрации, поселковые и сельские исполкомы, а также учреждения и организации, подчиненные Правительству. Судебную ветвь власти республики представляет система судов во главе с Конституционным Судом. В основе политической системы Республики Беларусь лежит принцип народовластия. Он означает, что все важнейшие вопросы в жизни страны решаются только всенародно, посредством прямого волеизъявления граждан — прежде всего путем референдумов, выборов, всебелорусских собраний, являющихся так называемыми связующими институтами между властью и народом. Не менее значительными связующими институтами выступают также политические партии и общественные объединения, представляющие интересы различных социальных групп белорусского общества. Взаимодействие указанных выше институтов с властными структурами является достаточно эффективной формой управления и гарантирует социально-политическую стабильность Беларуси.  Все политические системы сталкиваются с проблемами порядка и устойчивости всех общественных институтов. Факторами, способными обеспечить безопасность и стабильность политической системы, являются: способность государства и народа, проживающего на его территории, сохранять сущностные национальные и духовно-нравственные ценности и передавать их из поколения в поколение; формирование гражданского общества с учетом специфики исторических и цивилизационных особенностей государства; достижение легитимности политической системы (признание ее народом); обеспечение информационной безопасности, т.е. защищенности национальных интересов Республики Беларусь в информационной сфере. По всем обозначенным выше направлениям за последнее десятилетие в Беларуси достигнуты существенные позитивные результаты. Наиболее важные из них сводятся к следующему: • страна из состояния общественно-политического хаоса смогла перейти в стадию политической и экономической стабилизации; • заложена устойчивая общественно-политическая база суверенного, независимого государства, сформированы необходимые государственные институты; • структурирована мощная управленческая машина и значительно укреплена государственная власть; • обеспечено взаимодействие между всеми ветвями власти — Президентом, Парламентом, судебной властью; • выстроена четко действующая система общественно-политических отношений; • утвердились и активно, целеустремленно проводятся в жизнь принципы социальной политики, которая помогла избежать массовой безработицы и обнищания населения; • удалось значительно продвинуться вперед в плане обеспечения законности и правопорядка; • на должном уровне поддерживаются обороноспособность и национальная безопасность страны. Вопрос 26. Сущность, структура и функции государства. Государство — это политическая общность, основным элементом которой является властно организованное население на определенной территории; особый тип социальных явлений, которые характеризуются: отношением власти и подчинения; монопольным использованием насилия теми, кто владеет властью; наличием юридического порядка; относительным постоянством; институциональным измерением. К отличительным признакам государства, которые в своей совокупности отличают его как организацию от других организаций в обществе, относятся: - суверенность (верховенство государственной власти внутри страны и независимость вовне, способность субъектов, действующих от имени государства, обеспечить обществу самостоятельное и независимое существование и развитие); - принудительность (монопольное право государства на применение принуждения, право на легальное или узаконенное насилие при помощи армии, полиции, службы безопасности, оружия, судов для поддержания порядка, необходимого для нормальной жизнедеятельности общества); - всеобщность (государство включает в сферу своего воздействия всех людей, проживающих на его территории, монопольно издает законы, обязательные для всех граждан). Отличительные признаки государства дополняются его атрибутами: - территорией государства, определяемой границами, которые разделяют сферы суверенности отдельных государств; - населением государства, на которое распространяется его власть; - государственным аппаратом, посредством которого государство функционирует и развивается. Деятельность государства разворачивается по внутреннему и внешнему направлениям, поэтому целесообразно говорить о внутренних и внешних функциях государства. Понимание природы и сущности государства представляет собой весьма трудную задачу политической науки ввиду многогранности и сложности данного социального образования. Теория государства выделяет триединую основу происхождения, формирования и существования государства: общественную, классовую, политико-правовую или организационно-структурную. В зависимости от акцента на одной из этих основ сложились три различных подхода к исследованию государства: 1) политико-философский, при котором государство рассматривается как универсальная организация, призванная обеспечить единство, целостность общества, решение "общих дел", регулирование взаимоотношений правителей (власти) и народа; 2) классовый, согласно которому государство есть порождение разделения общества на классы и орудие классовой борьбы, организация; 3) правовой и организационно-структурный подход, исследующий "юридическое государство" как источник права и закона, организующий жизнь общества и деятельность самого государства и его структур в системе политических отношений. Указанные подходы не исключают друг друга и в своей совокупности помогают раскрыть сущность и специфику государства как политического института. Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение: государство – это исторически обусловленная, выделившаяся из общества, детерминированная его экономическим строем классовая организация, которая осуществляет суверенную власть при помощи специального аппарата, защищает данные общественные отношения, выступая вместе с тем как официальный представитель всего общества. К внутренним функциям относятся: - охрана общественного порядка; данная функция проявляется в профилактических мероприятиях, направленных на недопущение покушений на существующий правопорядок, на устои государства и его институты, включая также подавление антисистемных выступлений противников существующего строя; - социальная функция направлена на регулирование жизни общества, на обеспечение интересов его различных групп; проявляется в социальной политике государства, охватывает здравоохранение, образование, социальное обеспечение, способствует созданию возможностей для более широкого доступа граждан к достижениям культуры; - выработка стратегии экономического развития; - защита прав и свобод граждан; - идеологическая функция; - проявляется в распространении общепризнанной и общепринятой обществом системы ценностей и идеалов, способствующих успешному развитию государства в различных сферах его жизнедеятельности. К внешним функциям относятся: - поддержание отношений с другими странами и участие в деятельности международных организаций; данная функция используется государством для укрепления своего положения в мире, а также с целью защиты национальных интересов на международной арене; - внешнеэкономическая функция; способствует развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами, а также благоприятствует созданию выгодных условий для деятельности национальных хозяйствующих субъектов за рубежом, а, следовательно, развитию собственной экономики; - военная функция; направлена на обеспечение целостности, безопасности и суверенитета государства; - в последнее время в силу усложнения международных отношений государства часто выполняют антитеррористические операции, участвуют в борьбе с распространением наркотиков и другой преступной деятельностью в целом, а также в международных вооруженных контингентах по поддержанию мира в наиболее неспокойных регионах мира; - решение глобальных проблем человечества. Реализация каждой из функций осуществляется путем выработки политических концепций и доктрин, обеспечивающих их идеологическое обоснование, а также через законодательные и нормативные акты государственных органов, распорядительную и исполнительную деятельность местных властей. При этом учитываются интересы господствующих социальных групп и элит, а также в той или иной степени всего общества.  Для осуществления указанных функций государство формирует комплекс специальных органов и учреждений, составляющих в совокупности организационную структуру государства или государственный механизм. Современный государственный механизм включает в себя, как правило, следующие элементы: 1) представительные органы государственной власти. Представительные учреждения получают легитимацию посредством прямого волеизъявления граждан (всеобщие выборы). Они подразделяются на высшие представительные органы (парламент), обладающие законодательной властью, и местные органы власти и самоуправления, образуемые в соответствии с административно-территориальным делением страны; 2) исполнительно-распорядительные органы, или органы государственного управления. Назначение этих органов – непосредственное управление государственными делами, включающее в себя исполнительную деятельность (осуществление рекомендаций представительных учреждений) и распорядительную деятельность (осуществление управления путем издания подзаконных актов и выполнения организаторских действий). Различают высшие (правительство), центральные (министерства, ведомства) и местные исполнительные органы, а также – с точки зрения их задач – органы общей компетенции и специальные органы; 3) органы судебной власти осуществляют правосудие, разрешение конфликтов и споров, восстановление нарушенных прав, наказание нарушителей закона. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного, уголовного и др. судопроизводства; 4) органы прокуратуры осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законов органами государства, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами; 5) органы государственного контроля; 6) органы охраны общественного порядка – милиция, полиция; 7) органы государственной безопасности; 8) вооруженные силы (армия). Указанные органы имеют в различных странах разное оформление и название. Ни одно современное государство не может существовать без представительных учреждений, администраций и судопроизводства. Что касается органов прокуратуры, органов охраны общественного порядка, надзорно-контрольных, то они могут входить в систему исполнительно-распорядительной власти. Некоторые элементы государственного аппарата могут вообще отсутствовать в той или иной конкретной государственной структуре (например, армия). |