Вопрос Сущность и структура политической идеологии. Термин "идеология"

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

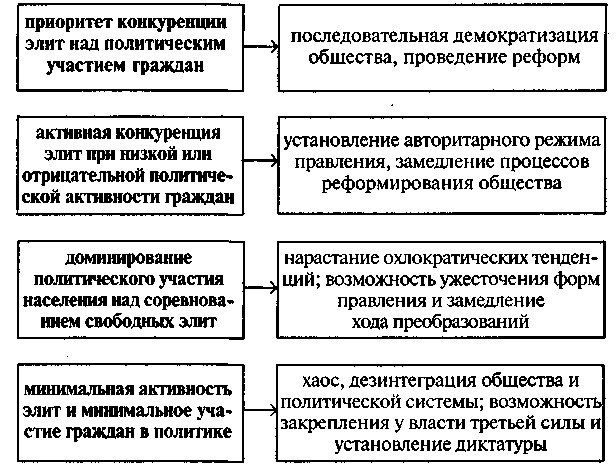

Центральная проблема конфликтов - их разрешение (управление конфликтом, контроль над конфликтом, регулирование конфликта). Под регулированием конфликта (конфликтным контролем) понимается разработка и применение системы мер, направленных на ограничение интенсивности и масштаба конфликта, его деэскалацию. Политической практикой и теорией выработаны некоторые всеобщие формы и способы предотвращения, регулирования и разрешения политических конфликтов. В их числе - компромисс и консенсус. Компромисс в словарях определяется как соглашение на основе взаимных уступок. Различают компромиссы вынужденные и добровольные. Первые с неизбежностью навязываются сложившимися обстоятельствами. Вторые заключаются на основе соглашения по определенным вопросам и соответствуют какой-то части политических интересов всех взаимодействующих сил. На основе таких компромиссов создаются многообразные партийные блоки и политические коалиции. Слово консенсус происходит от латинского consentio, которое в свою очередь образовано от глагола sentire (чувствовать, ду. мать, понимать) с помощью приставки con, имеющей значение совместного, взаимного развития, т.е. в своей основе консенсус означает общность чувств и мыслей, взаимопонимание. Консенсус - это соглашение значительного большинства людей любого сообщества относительно наиболее важных аспектов его социального порядка, выраженное в действиях. В демократических системах обычно различают три объекта возможного соглашения: 1) конечные цели (свобода, равенство и т.д.), которые составляют структуру системы представлений; 2) правила игры, или процедуры; 3) конкретные правительства и правительственная политика. Эти три объекта могут быть трансформированы в три уровня консенсуса: 1) консенсус на уровне сообщества, или основной, ценностный; 2) консенсус на уровне режима, или процедурный; 3) консенсус на уровне политики. Первый объект или уровень консенсуса - основной - показывает, разделяет ли данное общество одинаковые ценностные представления и цели. Второй объект или уровень консенсуса - процедурный - устанавливает правила игры, фиксируемые в конституциях. Третий объект или уровень консенсуса (в отношении политики и правительства) выдвигает на передний план параллель “власть-оппозиция”. Несогласие по вопросам политики и оппозиция правительству обусловлено отношением к членам правительства, а не к форме управления. Консенсус универсальный принцип демократии, позволяющий разрешать и предупреждать противоречия и конфликты, снимать напряженность в обществе. Эффективность консенсуса зависит от участия в распределении вознаграждений, льгот, власти, благосостояния общества, уровня политической культуры. Кризис консенсуса обычно связывают с кризисом отношении церковь-государство, традиционной политики и включением в нетрадиционных групп, перераспределением ролей и статусов, разрывом элит и масс и т.д. Урегулирование конфликтов - довольно широкое понятие. Оно подразумевает: - предупреждение открытых форм проявления конфликтов, сопровождающихся насильственными действиями (войнами, массовыми беспорядками и т.п.); - разрешение конфликтов, предполагающее устранение причин, вызывающих их, формирование нового уровня отношений участников, улаживание конфликтов (снижение уровня враждебности конфликтующих сторон, перевод конфликта в русло поиска совместного решения проблемы). С учетом трех основных направлений в урегулировании конфликтов, можно выделить три группы методов, облегчающих поиск мирного выхода из конфликта. Первая группа методов направлена на предотвращение развития насильственной стадии развития конфликта. Вторая - на разрешение противоречий, вызвавших конфликт. И, наконец, третья, наиболее разработанная, - на снижение уровня противостояния сторон, отказ каждого участника от односторонних действий и переход к поиску совместного решения проблемы. Каждая из групп методов, как и сами методы, обладают рядом достоинств, недостатков и ограничений. Обычно наиболее эффективным является комплексное применение различных методов в зависимости от конкретных условий и характера конфликта. К первой группе методов относятся ранняя диагностика и выявление причин конфликта с тем, чтобы не допустить его дальнейшего разрастания. Для этих целей часто используются стандартизированные процедуры, основанные на отслеживании конфликтных отношений с помощью ЭВМ. Однако основной акцент делается на Развитие институтов и механизмов предупреждения насильственных форм развития конфликтов. К их числу относится создание широкой сети государственных и негосударственных консультационныx служб. Важнейшая роль принадлежит системе образования, телевидению и радио. Основоположником второй группы методов, нацеленных на устранение причин возникновения конфликтов, является Дж. Бертон. Согласно Бертону, разрешение конфликта должно основываться на изменении глубинных структур. Правильно организованное общение между социальными группами, находящимися в конфликте, является одним из центральных методов в данном подходе. Оно направлено на изменение характера восприятия, а также посредством этого на изменение отношений сторон друг к другу. Методы, используемые Бертоном и его коллегами, включают в себя Т-группы ориентированные на снятие ложной идентификации с группой только по национальному признаку; специально организованные встречи и дискуссии между конфликтующими группами и т.п. Третья группа методов включает в себя ряд приемов, которые предполагают перевод конфликта в рациональный план. Лишь очень немногие конфликты по своей природе являются конфликтами с нулевой суммой, т.е. когда интересы конфликтующих сторон полностью противоположны. И, даже если конфликт близок к конфликту с нулевой суммой, задача состоит в том, чтобы его участники через включение дополнительных вопросов или, напротив, исключением ряда спорных вопросов, придали конфликтной ситуации ненулевой характер. Иной вариант - диверсифицировать ценности и цели, т.е. сделать так, чтобы разные группы стремились к разным, непересекающимся целям. Стороны могут сформировать цели более высокого порядка, позволяющие объединиться ради их достижения. Во всех этих случаях конфликт становится конфликтом с ненулевой суммой. Есть и другие методы снижения напряженности, в том числе и с использованием силового давления. Так, в международных отношениях к участникам конфликта применяют санкции, чтобы побудить их к поиску мирных средств решения проблемы. В целом же, основная проблема при использовании методов, ориентированных на поиск взаимоприемлемого варианта решения, заключается в том, что конфликтующие стороны не всегда ведут себя рационально и не всегда готовы к компромиссам ради достижения согласия. Несмотря на указанные ограничения, в рамка> именно этой группы методов разрабатывается технология ведения переговоров и осуществления посреднических услуг. Существуют четыре способа разрешения конфликтов: 1) соглашение в результате совпадения мнений всех сторон; 2) соглашение в соответствии с законодательной или моральной волей внешней силы; 3) соглашение, навязанное одной из сторон конфликта; 4) застарелый конфликт теряет свою актуальность и разрешается сам собой. Выбор пути разрешения конфликта всецело зависит от конфликтующих сторон, но решающую роль в этом могут сыграть сопутствующие факторы. К примеру, на выбор мирного пути урегулирования конфликта могут оказать влияние такие факторы, как наличие в обществе равновесия сил, соответствующего исторического опыта, гласности, институциональных условий для консультаций и переговоров. В целом демократический процесс контроля над конфликтными ситуациями включает следующие специальные процедуры: - взаимный и оперативный обмен достоверной информацией об интересах, намерениях и очередных шагах сторон, участвующих в конфликте; - сознательное взаимное воздержание от применения силы, способной придать неуправляемость конфликтной ситуации; - объявление взаимного моратория на действия, обостряющие конфликт; - подключение арбитров, беспристрастный подход которых гарантирован, а рекомендации принимаются за основу компромиссных действий; - использование существующих или принятие новых правовых норм, административных и иных процедур, способствующих сближению конфликтующих сторон; - создание и поддержание атмосферы делового партнерства, а затем и доверительных отношений как предпосылок исчерпания текущего конфликта и предотвращения аналогичных конфликтов в будущем. Вопрос 44. Политический кризис: предпосылки, проявления, этапы, виды, пути выхода. Кризис – резкий, крутой перелом, тяжелое переходное состояние. В политике кризис означает переломный момент в развитии политического процесса, резкий переход политической ситуации из одного качественного состояния в другое. Это сбой в функционировании политической системы, выражаемый в углублении и обострении имеющихся конфликтов, во всеобщим недовольстве и возмущении народа деятельностью правящих кругов, их неспособностью решать стоящие перед страной, народом важнейшие проблемы их жизнедеятельности. Проявления политического кризиса: - неспособность государства и его органов выполнить необходимые функции, когда даже принятые законы и постановления не выполняются; - распространение политических идей, отрицающих ценность политической системы, переживающей кризисную ситуацию; - деятельность аппозитивных сил, направленная на ликвидацию существующей политической системы, государственных органов. Выделяются внешнеполитические кризисы, обусловленные международными противоречиями. Если такой кризис не разрешается путем переговоров и уступов сторон, то он может перерасти в войну. Внутриполитические могут быть частными и общенациональными. К частным относятся правительственный, парламентский, конституционный и партийный. Правительственный кризис означает потерю правительством авторитета, что проявляется в смене лидеров, отставке правительства и т д. Парламентский кризис – это изменения состояния сил в органах законодательной власти, когда парламент оказывается не в состоянии принимать решения и его решения расходятся с волей большинства граждан, а также в случае, если основные противоборствующие фракции в его составе ровны по силам. Итогом является роспуск парламента и назначение новых выборов. Конституционный кризис означает фактическое прекращение действия Основных законов страны, которая утрачивает легитимность. Выход из этого кризиса состоит в качественном обновлении или принятии новой Конституции страны. Партийный кризис представляет собой утрату партией своих социально-политических идеалов, программных целей и ориентиров, потере авторитета и влияния в массах. Выход из кризисной ситуации возможен лишь в обновлении партии. Наиболее опасным для власти является общенациональный кризис. Если для участвующих в нем конфликтующих социально-политических сил не будет найдено приемлемого для них выхода из тупиковой ситуации, вполне может перерасти в революционную ситуацию, насильственному захвату власти одной из противоборствующих сторон. Пути разрешения политических кризисов: революция – экстремальное средство разрешения социально-политических кризисов. Нередко он сопровождается мощным потрясением, отражающимся на жизни многих поколений. Реформа. Здесь борьба интересов, мнений и идей осуществляется в рамках гражданского согласия, через взаимные уступки, предполагающие диалог и компромиссы. Это наиболее благоприятный результат. Однако для достижения общественного согласия требуется политическая воля, мастерство правящих сил, способных осуществлять реформирование общественной системы. Здесь все спорные вопросы должны решаться на основе переговоров, компромиссов и консенсуса. Консенсус – не единство, не единосогласие. Это своего рода взаимоуступки, терпимость к мнению оппонента, а не реальное согласие. Его суть – найти приемлемое для всех решение. Принятое такое решение путем консенсуса является гарантией преодоления кризиса. Вопрос 45. Теория и практика политической модернизации общества. Политическая модернизация — это совокупность политических процессов, направленных на существенное преобразование политической системы, на переход общества от традиционного к переходному, а затем к современному состоянию (модерну). Подобный переход в различных регионах мира осуществлялся по-разному. Становление современного общества в Западной Европе растянулось на несколько столетий — с нач. XVI — по к. XVIII в. Эти пять столетий вместили в себя многие политически значимые процессы. Именно в это время набрала силу западная индустриально-капиталистическая цивилизация, были заложены основы современных политических институтов и стилей поведения, стало формироваться гражданское общество. Модернизационный аспект в политической сфере имел свои особенности. Во-первых, политическая модернизация в Западной Европе сопровождалась нациеобразованием — процессом, связанным с появлением и развитием нации-государства как особого типа государственности, что способствовало росту национализма и активности национальных движений. Во-вторых, в ходе политической модернизации стала осуществляться перестройка всей системы власти и управления в государстве, возросла роль права, стал внедряться принцип разделения властей, совершенствоваться система местного управления. В-третьих, в процессе модернизации значительно расширилось политическое участие граждан, и на этой основе изменился тип легитимности и механизм легитимации политической власти. Подобная модель модернизации, базировавшаяся на достаточно сильном потенциале саморазвития, получила название спонтанно-органической. Она была характерна для большинства стран Западной Европы и США. В отличие от указанного выше варианта, принудительно-инверсивная модель модернизации предполагает осуществление перехода к современности посредством давления на общество его правителей или воздействия извне. Такая модель применима в современных развивающихся странах. Между этими двумя вариантами модернизации располагается большая группа стран «поздней индустриализации» (Россия, Германия, Италия, Япония), чье политическое развитие совмещает основные признаки обеих моделей. Основными предпосылками модернизации выступают следующие: консолидация этнического, территориального, языкового пространства, формирование нации-государства и политической системы современного типа; утверждение новых политических институтов, работающих в режиме представительства интересов различных социальных групп; индустриализация; высокий уровень экономического развития; наличие общенационального механизма воспроизводства, способного работать в режиме самоподдерживающего роста; доминирование городского населения над сельским; высокая- активность граждан в сфере политики; высокий уровень социальной и территориальной мобильности населения. В своем развитии теория модернизации прошла несколько этапов. Первый этап приходится на 50—60-е гг. XX в. Он связан с появлением в это время множества новых государств, которым необходимо было определить свою траекторию продвижения вперед к более совершенному политико-экономическому состоянию. Практически все возникшие тогда теории основывались на положении о неравномерности общественного развития, о наличии досовременного периода в развитии государств, а также на понимании необходимости перехода отсталых стран в индустриальную и постиндустриальную стадию. Поскольку в сер. XX в. в качестве эталона для подражания, в качестве прообраза современного государства были признаны США, то модернизация стала пониматься как копирование западных образцов во всех областях жизни, как заимствование западного опыта и западных институтов и рассматриваться как необходимое условие социально-экономического и политического развития стран. При таком истолковании модернизации, государства, движущиеся к западному состоянию через ряд промежуточных этапов, могли рассчитывать только на одну модель развития — догоняющую модель. При этом предполагалось, что процесс модернизации отсталых стран будет финансироваться Западом. Это даст возможность транслировать социальные технологии, ценности, институты западного типа и, тем самым, одержать победу над нищетой, голодом, нарушением прав человека и т.д. в слаборазвитых странах. Подобный взгляд на модернизацию как линейное движение вперед к западному образу жизни не выдержал испытание временем. Создание парламентских систем, введение принципа разделения властей, распространение либеральных ценностей в целом ряде государств Азии, Африки и Латинской Америки дало обратные результаты. Вместо улучшения качества жизни населения этих стран, повышения эффективности их управления, появились коррупция и бюрократизация, произошла сильная дифференциация общества, стали нарастать напряженность и конфликтность. Это привело к началу нового периода в развитии теории модернизации. В 70-80-е гг. XX в. переходный период развития стран, двигающихся к модерну, стал трактоваться как самостоятельный этап развития с неоднозначными результатами, а любые положительные изменения в этих государствах независимо от западной модели стали признаваться формой развития этих государств. Тем самым политологи стали делать упор на национальную форму реализации универсальных критериев и целей будущего. Это привело к значительному расширению числа моделей модернизации. Кроме применяющейся ранее догоняющей модели, стали говорить о частичной, форсированной, тупиковой и т.д. модернизации. Подобные изменения в развитии теории модернизации привели к острой дискуссии между политологами. Наиболее остро дискутировалась проблема о возможных путях и вариантах модернизации. Одна часть ученых, представители так называемого либерального направления (Р. Даль, Г. Алмонд, Л. Пай и другие), считали, что главным условием перехода общества к модерну является появление среднего класса и рост уровня образования населения. Именно эти факторы ограничивают вмешательство идеологии в регулирование социальных процессов и приводят к созданию дополнительных центров властного влияния. Характер и динамика модернизации, по мнению этих ученых, зависят от открытой конкуренции свободных элит и от степени вовлеченности граждан в политику. Соотношение этих форм и обусловливает все возможные варианты развития общества и государства в переходный период:  |