Медицина каттостроф. Вопросы к экзамену по дисциплине «Медицина катастроф». Вопросы к экзамену по дисциплине Медицина катастроф

Скачать 1.02 Mb. Скачать 1.02 Mb.

|

|

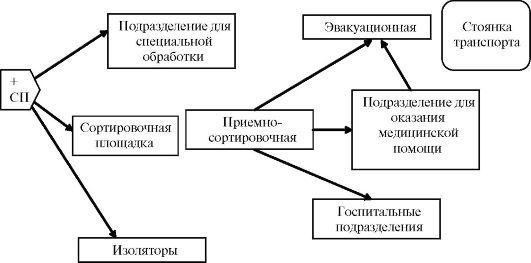

Билет 22 42. Понятие об ожоговом шоке. Особенности течения ожогового шока, диагностика. Первая медицинская, доврачебная, первая врачебная помощь при ожоговом шоке. Понятие об ожоговой болезни. Периоды ожоговой болезни. ОЖОГОВЫЙ ШОК как разновидность травматического шока является ответной реакцией организма на сверхсильное болевое раздражение в результате ожога. Это патологический процесс, в основе которого лежит обширное термическое поражение кожи, возникающий тот час после получения травм и приводящий к тяжелым расстройствам центральной и периферической гемодинамики с преимущественным нарушением микроциркуляции и обменных процессов в организме пострадавшего. Шок может возникнуть при ожогах II-IY степени, занимающих более 10 % поверхности тела или при ожогах I степени, превышающих 40-50 % поверхности тела. Если имеется ожог дыхательных путей, то шок может развиться и при значительно меньших поражениях кожи. (Диагностика ожогов дыхательных путей - ОДП -основывается на данных анамнеза и осмотра пострадавшего. Этот вид поражения обычно бывает при пожарах в закрытых помещениях, возгорании одежды, взрывах воздушно-газовых смесей. Характерными признаками ОДП являются: ожоги слизистой оболочки рта, языка, зева, опаление волос в носовых ходах, одышка, осиплость голоса, кашель, боли в горле при глотании). Имеется эректильная и торпидная фазы шока. Нередко затянувшаяся эректильная фаза протекает замаскированно, что может ввести в заблуждение ("состояние мнимого благополучия"). Главным признаком торпидной фазы ожогового шока является олигоурия, а в тяжелых случаях - анурия. Ожоговый шок сопровождается циркуляторной гипоксией. Нарушается способность тканей усваивать кислород. Из-за падения окислительных процессов температура тела понижена. Для диагностики ожогового шока можно использовать диагностическую скриннинг-программу: показатели степень тяжести шока I (легкий) II(сред.тяжести) III (тяжелый) ЧСС превышает возрастную норму на 10% на 20% на 30% АД норма норма или повышено снижено ЦВД норма или снижено от 20 до 0 мм ниже 0 водного столба Гемоглобин 120-140 г/л 140-160 г/л более 160 г/л Гематокрит до 0,45 ед. 0,45-0,50 ед более 0,50 ед. Почасовой диурез снижен по сравнению с возрастной нормой до 1/3 от 1/3 до 1/2 более чем на1/2 Оценка тяжести шока будет достоверна, если одновременно учитывать значение не менее 3-х признаков. Ожоговый шок развивается при площади ожога более 10% поверхности тела (измерить можно по правилу ладони и девяток), а у детей до 3-х лет возможен при существенно меньшем (5%) поражении. Ожоговая болезнь Развивается у молодых и здоровых людей при поверхностных ожогах более 20 % или глубоких ожогах более 10 % Определяется как совокупность общих изменений, в которой различают 4 фазы (периода): I фаза — ожоговый шок; II фаза — острая ожоговая токсемия; III фаза —септикотоксемия; IV фаза — реконвалесценция Острая ожоговая токсемия при благоприятном течении ожогового шока и адекватном его лечении в течение первых 3—4 сут гемодинамика нормализуется, внутренняя плазмопотеря сменяется обильным всасыванием жидкости из тканей, что приводит к полиурии, нормализация всасывания жидкости из тканей приводит к тому, что в кровяное русло поступают продукты распада, токсины и недоокисленные соединения. Это обусловливает начало II фазы ожоговой болезни — острой ожоговой токсемии. Для нее характерны: гипертермия, анемия, гипо- и диспротеинемия, метаболический ацидоз, иммунологические изменения по типу аутосенсибилизации, у 25%о больных уже с 3-го дня болезни обнаруживается транзиторная бактериемия. Септикотоксемия по мере отторжения струпа усиливается плазмопотеря, нарастают анемия, диспротеинемия, присоединяются инфекционные осложнения, вплоть до септикопиемия и развитие сепсиса, характерны пневмонии суточная потеря белка в III фазе у тяжелообожженных с учетом гнойного экссудата достигат 200 , резко снижается иммунологи- ческая реактивность больных, замедляются или полностью прекращаются процессы репаративной регенерации в ране. развивается ожоговое истощение, для которого характерны общая ареактивность, деструктивные изменения пищеварительного тракта (эрозии и язвы, приводящие к кровотечению), печени и других органов. Масса тела больного уменьшается на 20—40%. Рана приобретает фантомный вид, иногда сливается с образующимися пролежнями, приобретая гигантские размеры — рана «съедает» больного 43. Этап медицинской эвакуации: определение, цель, принципы организации, способы, требования. Путь медицинской эвакуации, лечебно-эвакуационное направление. Одноэтапная и двухэтапная система эвакуации Под этапом медицинской эвакуации понимают медицинские формирования и учреждения, развёрнутые на путях эвакуации поражённых (больных) и обеспечивающие их приём, медицинскую сортировку, оказание регламентируемой медицинской помощи, лечение и подготовку (при необходимости) к дальнейшей эвакуации. Этапы медицинской эвакуации в системе Всероссийской службы медицины катастроф: • формирование и учреждение службы медицины катастроф; • медицинские формирования и лечебные учреждения Минздравсоцразвития России; • формирование и учреждение медицинской службы Минобороны России, медицинской службы МВД России, медицинской службы войск Гражданской обороны и других министерств и ведомств, развёрнутые на путях эвакуации поражённых из района ЧС для их массового приёма, медицинской сортировки, оказания медицинской помощи, подготовки к эвакуации и лечения. Каждый этап медицинской эвакуации осуществляет определённые лечебно-профилактические мероприятия, которые в совокупности составляют объём медицинской помощи, свойственный данному этапу. Объём этих мероприятий на этапах медицинской эвакуации не является постоянным и может изменяться в зависимости от обстановки. Каждый этап медицинской эвакуации имеет свои особенности в организации работы, зависящие от места данного этапа в общей системе лечебно-эвакуационных мероприятий, а также от вида ЧС и медицинской обстановки. Однако, несмотря на разнообразие условий, определяющих деятельность отдельных этапов медицинской эвакуации, в основе их организации лежат общие принципы, согласно которым в составе этапа медицинской эвакуации развёртывают функциональные подразделения (рис. 3.1), обеспечивающие выполнение следующих основных задач:  Рис. 3.1. Схема развёртывания этапа медицинской помощи: СП - сортировочный пост (+ - обозначение флага Красного Креста) • приём, регистрацию и медицинскую сортировку поражённых (больных), прибывающих на данный этап медицинской эвакуации, - приёмно-сортировочное отделение; • санитарную обработку поражённых, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию их обмундирования и снаряжения - отделение (площадки) специальной обработки; • оказание поражённым (больным) медицинской помощи - перевязочная, операционно-перевязочное отделение, процедурная, противошоковая, палаты интенсивной терапии; • госпитализацию и лечение поражённых (больных) - госпитальное отделение; • размещение поражённых и больных, подлежащих дальнейшей эвакуации, - эвакуационное отделение; • размещение инфекционных больных - изолятор. В состав этапа медицинской эвакуации также входят управление, аптека, лаборатория, хозяйственные подразделения и т.д. Этапы медицинской эвакуации должны быть постоянно готовы к работе в любых, даже самых сложных условиях, к быстрой перемене места расположения и одновременному приёму большого количества поражённых. Этапом медицинской эвакуации, предназначенным для оказания первой врачебной помощи, могут быть следующие структуры: • пункты медицинской помощи (ПМП), развёрнутые врачебносестринскими бригадами; • уцелевшие (полностью или частично) поликлиники, амбулатории, участковые больницы в очаге поражения; • медицинские пункты медицинской службы Минобороны России, МВД, войск Гражданской обороны и др. Квалифицированная и специализированная медицинская помощь и лечение поражённых осуществляются на последующих этапах медицинской эвакуации. Такими этапами медицинской эвакуации могут быть следующие учреждения: • госпитали службы медицины катастроф, многопрофильные, профилированные, специализированные больницы, клинические центры Минздравсоцразвития России, медицинские силы Минобороны России (медицинские отряды специального назначения, медико-санитарные батальоны, госпитали и др.); • медицинские учреждения МВД России, ФСБ России, войск и медицинской службы Гражданской обороны и др. Под медицинской эвакуацией понимают вынос (вывоз) поражённых (больных) из очага чрезвычайной ситуации и транспортировку до этапов медицинской эвакуации или в лечебные учреждения с целью своевременного оказания поражённым (больным) необходимой медицинской помощи и проведения эффективного лечения и реабилитации. Маршрут, по которому осуществляют вынос и транспортировку поражённых (больных), называется путь медицинской эвакуации, а расстояние от пункта отправки поражённого до места назначения принято считать плечом медицинской эвакуации. Совокупность путей эвакуации, расположенных на них этапов медицинской эвакуации и работающих санитарных и других транспортных средств называют эвакуационным направлением. Медицинская эвакуация начинается с организованного выноса, вывода и вывоза пострадавших (больных) из зоны катастрофы и завершается доставкой их в лечебные учреждения, оказывающие полный объём медицинской помощи и обеспечивающие окончательное лечение. Быстрая доставка поражённых (больных) на первый и конечные этапы медицинской эвакуации - одно из главных средств достижения своевременности в оказании медицинской помощи поражённым. В условиях катастроф санитарный и неприспособленный автотранспорт, как правило, служит одним из основных средств эвакуации поражённых в звене «зона катастрофы - ближайшее лечебное учреждение (где оказывают полный объём медицинской помощи)». При необходимости эвакуации поражённых в специализированные центры страны обычно используют авиационный транспорт. Эвакуацию осуществляют по принципу «на себя» (машины «скорой медицинской помощи», лечебно-профилактических учреждений, региональных, территориальных центров экстренной медицинской помощи и т.п.) и «от себя» (транспортом пострадавшего объекта, спасательных отрядов и др.). Общее правило при транспортировании поражённых на носилках - несменяемость носилок с целью предотвращения перекладывания тяжело поражённых (с носилок на носилки) с заменой их из обменного фонда. Очень важно организовать управление эвакуацией с целью равномерной и одномоментной загрузки этапов медицинской эвакуации и лечебно-профилактических учреждений, а также направления поражённых в лечебные учреждения соответствующего профиля (отделения лечебных учреждений), сократив до минимума перевод поражённых по назначению между лечебными учреждениями. Загрузка транспорта по возможности однопрофильными по характеру (хирургический, терапевтический профиль и т.п.) и локализации поражения пострадавшими значительно облегчает эвакуацию не только по направлению, но и по назначению, сокращая до минимума межбольничные перевозки. Рассмотренные выше принципы и положения лечебно-эвакуационного обеспечения населения не могут быть обязательными и безусловными для каждого вида ЧС (землетрясение, химические и радиационные аварии и др.), имеющего свои особенности, различную величину и структуру санитарных потерь. В связи с этим при организации лечебно-эвакуационных мероприятий следует ориентироваться на конкретную обстановку, внося необходимые коррективы в принципиальную схему лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ЧС. ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра фундаментальной медицины и биохимии ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 по дисциплине «Медицина катастроф» 1. Виды медицинской помощи. Определение, цели, задачи, принципы, место оказания, оптимальные сроки оказания всех видов медицинской помощи. Привлекаемые силы и средства по каждому виду медицинской помощи. 2. Классификация кровотечений в зависимости от источника кровотечения, время его возникновения и степени кровопотери. Клиника острой кровопотери. Определение величины кровопотери в условиях ЧС. 3. Во время штормового ветра в городе было повалено много деревьев, сорваны электропровода. Проходивший по тротуару мужчина случайно задел лежащие на ветках концы провода и упал. Оказать медицинскую помощь. Зав. кафедрой, д.м.н., профессор _________________Н.В.Иванова 1. В настоящее время выделяют следующие виды медицинской помощи: • первую помощь (первую медицинскую помощь); • доврачебную (фельдшерскую) помощь; • первую врачебную помощь; • квалифицированную медицинскую помощь; • специализированную медицинскую помощь. Первая помощь (первая медицинская помощь) - комплекс простейших медицинских мероприятий, выполняемых на месте ранения (поражения) самим населением в порядке само- и взаимопомощи, санитарными дружинами, личным составом спасательных формирований с использованием табельных, подручных и личных средств. Её цель - спасение жизни поражённых, а также предупреждение или уменьшение тяжёлых последствий поражения. Доврачебную (фельдшерскую) помощь оказывают средние медицинские работники фельдшерских, врачебно-сестринских бригад и бригад скорой медицинской помощи в непосредственной близости от места поражения. Её назначение - борьба с угрожающими жизни расстройствами (например, кровотечение, асфиксия, шок и др.), защита ран от вторичного инфицирования, осуществление контроля правильности оказания первой помощи, а также в известной мере предупреждение развития последующих осложнений. Оптимальный срок оказания доврачебной помощи - 2 ч с момента ранения. Первую врачебную помощь оказывают врачи бригад скорой медицинской помощи, врачебно-сестринских бригад и врачи общего профиля. Её основные задачи - борьба с угрожающими жизни пострадавшего явлениями (например, кровотечение, асфиксия, шок, судороги и т.п.), профилактика осложнений (в частности, раневой инфекции и др.) и подготовка раненых к дальнейшей эвакуации. Оптимальные сроки оказания первой врачебной помощи по неотложным показаниям - 3 ч, в полном объёме - 6 ч. Квалифицированную медицинскую помощь оказывают врачи специалисты хирургического и терапевтического профилей для устранения тяжёлых угрожающих жизни последствий и осложнений поражения. Специализированная медицинская помощь - завершающая форма медицинской помощи, носит исчерпывающий характер. Её оказывают врачи-специалисты узкого профиля (нейрохирурги, отоларингологи, офтальмологи и др.), имеющие специальное лечебнодиагностическое оснащение в специализированных лечебных учреждениях. Профилизация лечебных учреждений может проводиться путём придания им бригад специализированной медицинской помощи с соответствующим медицинским оснащением. Оптимальный срок оказания специализированной медицинской помощи - 24-72 ч с момента поражения. 2. Место истечения крови: Наружное Внутреннее Внутритканевое По времени возникновения: а) первичные; б) вторичные (ранние, поздние, рецидивирующие или повторные). Первичные кровотечения начинаются сразу после травмы, разрыва сосуда. Ранниевторичные начинаются в первые часы и сутки (до развития инфекции в ране) и связаны с выталкиванием тромба из поврежденного сосуда или расслаблением сосуда, который до этого был спазмирован. Поздние вторичные возникают в любой момент после развития инфекции в ране и вызваны гнойным расплавлением тромба, аррозией, расплавлением сосудистой стенки. По величине кровопотери: а) легкое (кровопотеря до 20% объема циркулирующей крови); б) средней тяжести (кровопотеря от 20% до 30% объема циркулирующей крови); в) тяжелое (кровопотеря более 30% объема циркулирующей крови). Она может быть компенсированной, декомпенсированной и необратимой. Симптомы острой кровопотери – это объединяющий клинический признак для всех видов кровотечения. Смертельной считается такой объем кровопотери, когда человек теряет половину всей циркулирующей крови. Вторым важным фактором, определяющим реакцию организма на кровопотерю, является ее темп. При кровотечении из крупного артериального ствола смерть может наступить и при меньших объемах кро-вопотери. Это обусловлено тем, что компенсаторные реакции организма не успевают срабатывать на должном уровне, например при хронических кровопотерях в объеме. Общие клинические проявления острой кровопотери однотипны при всех кровотечениях. Наблюдаются жалобы на головокружение, слабость, жажду, мелькание мушек перед глазами, сонливость. Кожные покровы бледные, при высоком темпе кровотечения может наблюдаться холодный пот. Нередки ортостатический коллапс, развитие обморочных состояний. При объективном исследовании выявляются тахикардия, снижение артериального давления, пульс малого наполнения. При развитии геморрагического шока происходит снижение диуреза. В анализах красной крови налицо снижение гемоглобина, гематокрита и количества эритроцитов. Выделяют несколько степеней тяжести острой кровопотери. 1. При дефиците объема циркулирующей крови (ОЦК) 5—10 %. Общее состояние относительно удовлетворительное, отмечается учащение пульса, но он достаточного наполнения. Артериальное давление (АД) нормальное. При исследовании крови гемоглобин более 80 г/л. На капилляроскопии состояние микроциркуляции удовлетворительное: на розовом фоне быстрый кровоток, не менее 3–4 петель. 2. При дефиците ОЦК до 15 %. Общее состояние средней тяжести. Отмечается тахикардия до 110 в 1 мин. Систолическое артериальное давление снижается до 80 мм рт. ст. В анализах красной крови снижение гемоглобина от 80 до 60 г/л. При капилляроскопии выявляется быстрый кровоток, но на бледном фоне. 3. При дефиците ОЦК до 30 %. Общее тяжелое состояние пациента. Пульс нитевидный, с частотой 120 в 1 мин. Артериальное давление снижается до 60 мм рт. ст. При капилляроскопии бледный фон, замедление кровотока, 1–2 петли. 4. При дефиците ОЦК более 30 %. Больной находится в очень тяжелом, нередко агональном состоянии. Пульс и артериальное давление на периферических артериях отсутствуют. |