лекции. Вопросы лекции

Скачать 5.13 Mb. Скачать 5.13 Mb.

|

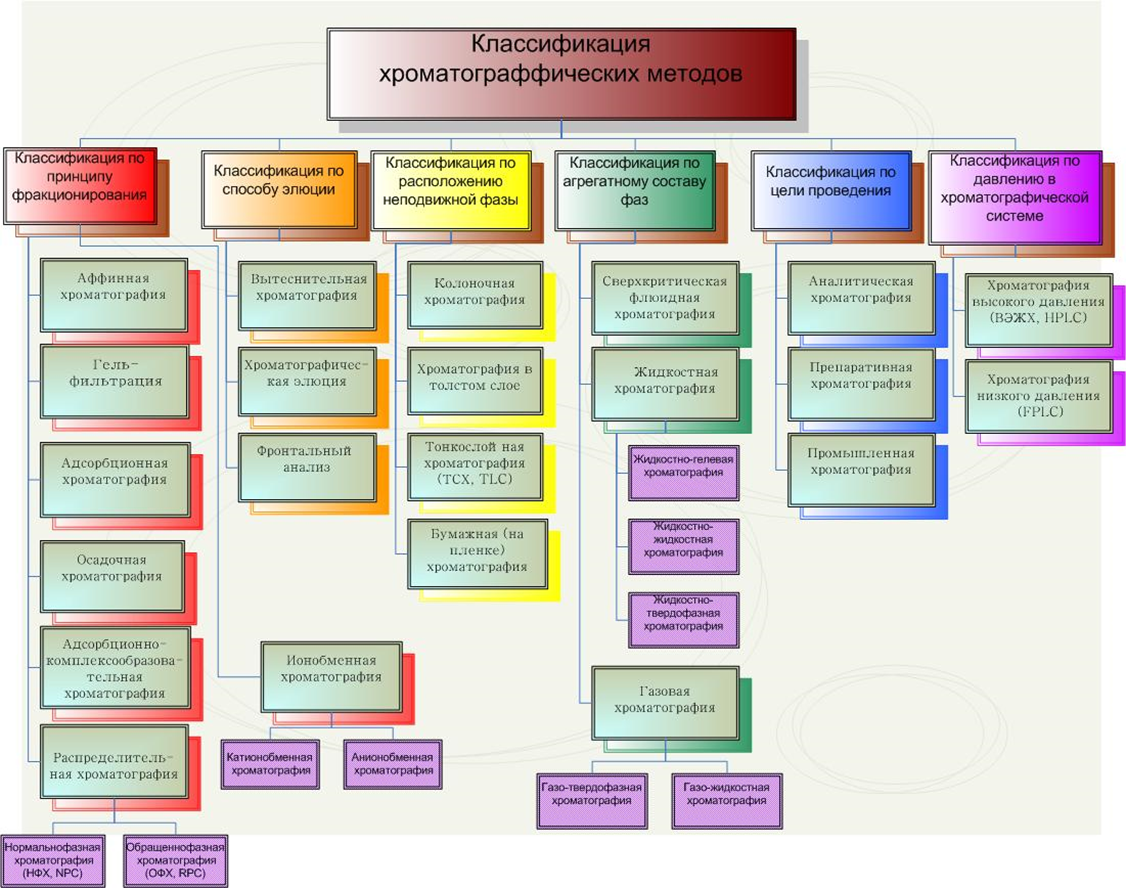

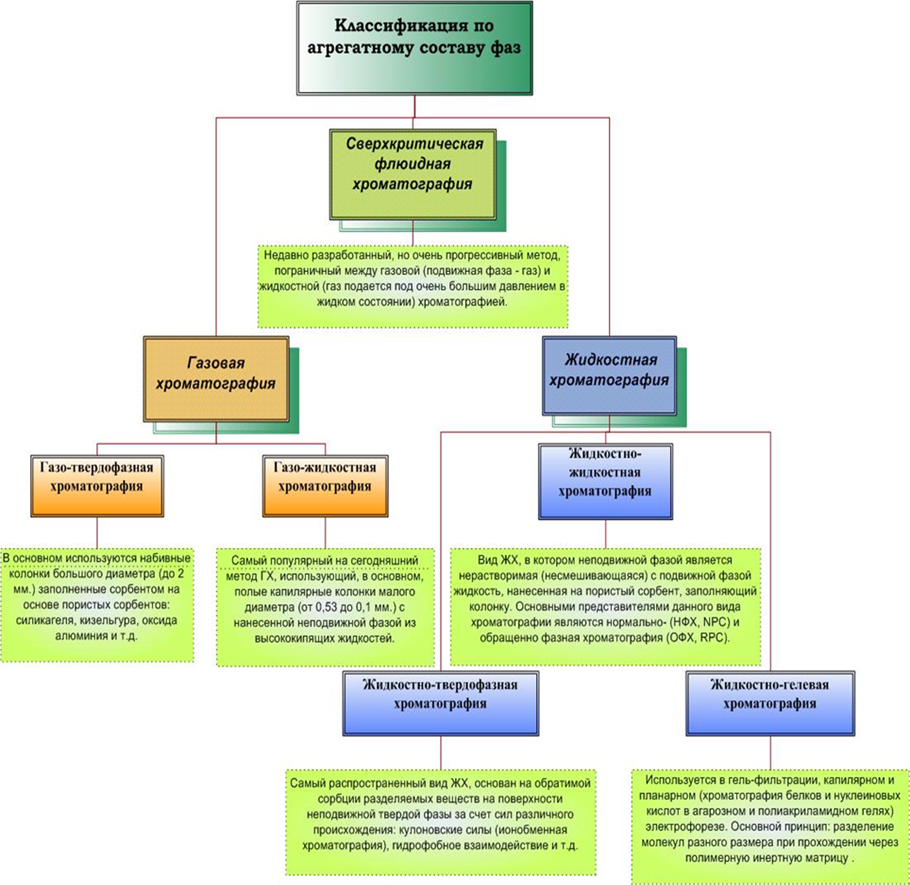

Классификация хроматографических методовХроматографические методы анализа устанавливают качественный и количественный состав вещества. При качественных испытаниях пробу идентифицируют по ее хроматограмме, сравнивая полученные параметры с эталонными значениями, хранящимися в библиотеке данных. Количественный метод анализа строится на измерении пиков, формирующихся в зависимости от концентрации примесей. Хроматограммы возможно изучать одним из следующих методов: Метод абсолютной градуировки. Зависимость параметров пика от концентрации разных веществ определяется экспериментально. Затем составляются графики и таблицы, с которыми в последующем и сравнивается хроматограмма. Благодаря простоте и высокой точности, метод является основным для выявления микропримесей. Метод внутренней нормализации. Сумма выбранных пиковых параметров (например, их высота или площадь) принимается за 100%. Далее рассчитывается отношение высоты отдельного изучаемого пика к суммарному значению, благодаря чему определяется массовая доля конкретного компонента в пробе. Метод внутреннего стандарта. В смесь вводится стандартное вещество, для которого заранее известен калибровочный график. Затем пики изучаемых компонентов сравниваются с пиками «стандарта». Метод применяют в случае исследования составов с переменным, но известным количеством анализируемых компонентов. Методы постоянно дорабатываются и совершенствуются, что позволяет получать более точные данные при анализе сложных смесей и нивелировать шумы на хроматограммах. В основу классификации многочисленных хроматографических методов положены следующие признаки: агрегатное состояние подвижной и неподвижной фаз, механизм взаимодействия сорбент – сорбат, форма слоя сорбента (техника выполнения), цель хроматографирования.  В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы выделяют: В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы выделяют: По механизму взаимодействия сорбента и сорбата различают несколько видов хроматографии: По механизму взаимодействия сорбента и сорбата различают несколько видов хроматографии:- адсорбционная хроматография основана на различной способности компонентов анализируемой смеси адсорбироваться твердым сорбентом; - распределительная хроматография – на различии в растворимости разделяемых веществ в неподвижной фазе (газовая хроматография) или на различии в растворимости веществ в подвижной и неподвижной жидких фазах; - ионообменная хроматография – на разной способности веществ к ионному обмену; - эксклюзионная (ситовая) хроматография – на различии в размерах и форме молекул разделяемых веществ; - аффинная хроматография – на специфических взаимодействиях, характерных для некоторых биологических и биохимических объектов (антитело и антиген, фермент и его субстрат или ингибитор, гормон и соответствующий рецептор); - осадочная хроматография – на образовании отличающихся по растворимости осадков разделяемых веществ с сорбентом; - адсорбционно-комплексообразовательная хроматография – на возникновении координационных соединений разной устойчивости в фазе или на поверхности сорбента. – хемосорбционная хроматография – за счет образования водородной связи, проявления химического сродства и др. Следует подчеркнуть, что классификация хроматографических методов по механизму разделения весьма условна: часто процесс разделения протекает сразу по нескольким механизмам. Таблица 1. Варианты хроматографии, различающиеся по способу проведения

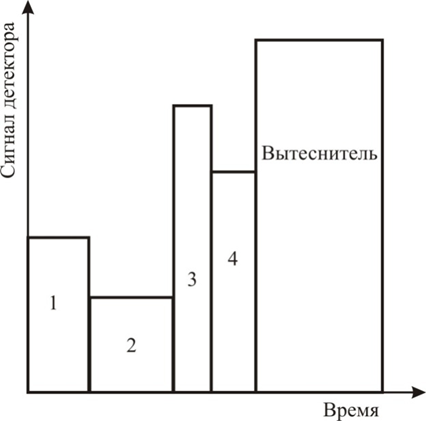

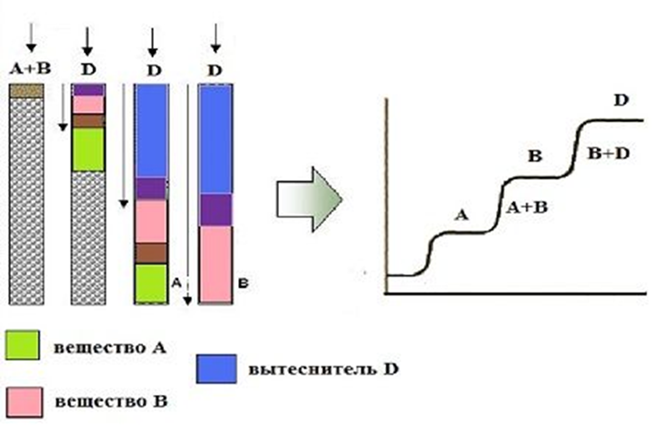

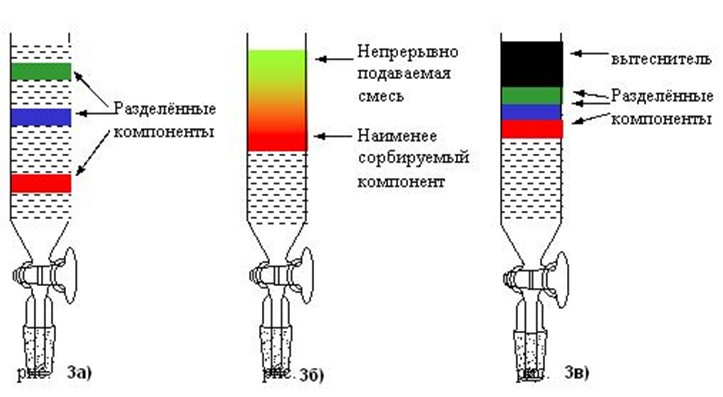

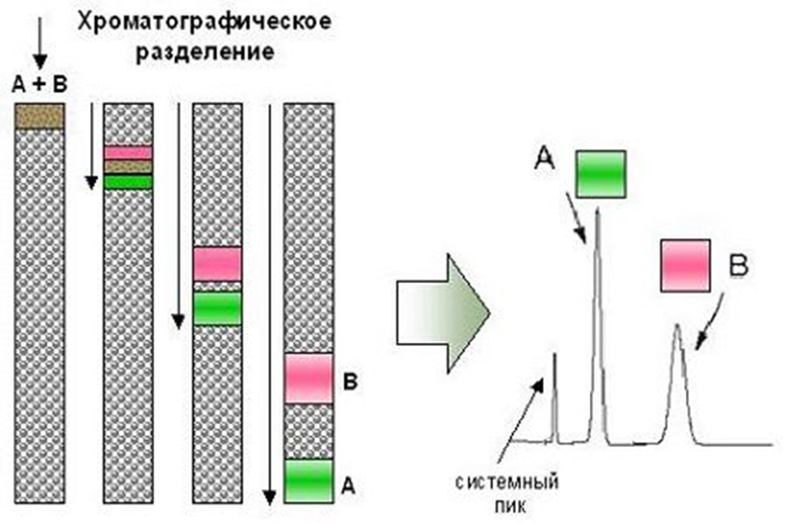

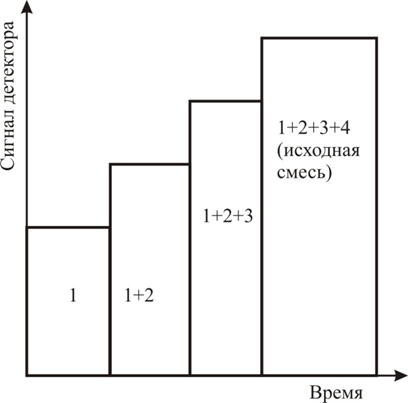

В зависимости от цели хроматографирования выделяют: – аналитическую; – препаративную (для получения чистых веществ, концентрирования и выделения микропримесей); – промышленную (производственную) хроматографию, применяемую для автоматического управления производственным процессом. По способу получения хроматограмм различают элюентную (проявительную), фронтальную хроматографиюи вытеснительную.  Рисунок 7. Способы получения хроматограмм Рисунок 7. Способы получения хроматограммПроявительный (элюационный) метод заключается в том, что сорбаты переносятся через сорбционный слой потоком вещества (элюента), сорбирующегося хуже любого из сорбатов. В ходе проявительногоанализа разделенные компоненты анализируемой смеси выходят из хроматографической колонки в потоке элюента отдельными зонами, междукоторыми (при достаточно четком разделении) из колонки выходит чистый элюент. Вид хроматограммы при осуществлении элюентного разделения представлен на рис. 8.  Рисунок 8. Вид хроматограммы при элюентном разделении Рисунок 8. Вид хроматограммы при элюентном разделенииОсновные преимущества проявительного метода заключаются в следующем: 1) при выборе соответствующих условий компоненты могут быть, практически полностью, изолированы друг от друга и будут находиться лишь в смеси с элюентом; 2) сорбент непрерывно регенерируется элюентом, поэтому после выхода наиболее сильно сорбирующегося компонента пробы может быть немедленно начато исследование следующей смеси; 3) если концентрация исследуемого компонента соответствует линейному участку изотермы сорбции, то время элюирования компонента при заданных условиях является постоянной величиной, которая может быть использована для целей идентификации. К недостаткам метода относится необходимость использования значительных количеств элюента. Проявительный анализ можно проводить как при постоянной температуре (изотермическая хроматография), так и при изменении температуры сорбента в процессе анализа по заданной программе (хроматография с программированием температуры). В последнем случае изменяется сорбционная емкость сорбента. Фронтальный метод (рис.9) заключается в непрерывном пропускании исследуемой смеси через слой сорбента. При этом на сорбенте образуются зоны, содержащие последовательно увеличивающееся число компонентов, а из колонки вначале выходит порция наименее сорбирующегося вещества, а в конце анализа из колонки выходит исходная смесь. Фронтальный анализ применялся на ранних стадиях развития хроматографии, когда еще не были достаточно разработаны методы детектирования. В настоящее время он используется редко и практически совсем не применяется для целей количественного анализа. Это объясняется тем, что при фронтальном анализе ни один из компонентов смеси не отделяется полностью от остальных. Если после полного проявления концентрационного профиля при фронтальном анализе прекратить подачу пробы и начать промывку колонки чистой подвижной фазой, то фронтальный анализ превратится в вариант проявительной хроматографии с очень большой пробой. Кривая элюирования будет повторять в обратном порядке кривую фронтального анализа; последняя ступень будет соответствовать относительно чистому последнему (наиболее сильно удерживаемому) компоненту. К недостанткам фронтального метода можно отнести необходимость регенерации сорбента после каждого анализа и в результате хроматографирования возможно получить в относительно чистом виде только первый компонент.  Рисунок 9. Схема фронтального метода хроматографии Рисунок 9. Схема фронтального метода хроматографииВытеснительный метод заключается в переносе разделяемой смеси потоком вещества (вытеснителя), сорбирующегося сильнее любого из компонентов смеси. В ходе вытеснительного анализа образуются отдельные примыкающие друг к другу зоны компонентов, которые располагаются в порядке увеличения их сорбируемости. Порядок элюирования компонентов характеризует их физико-химические свойства, а ширина полосы (не высота!) пропорциональна концентрации данного компонента.

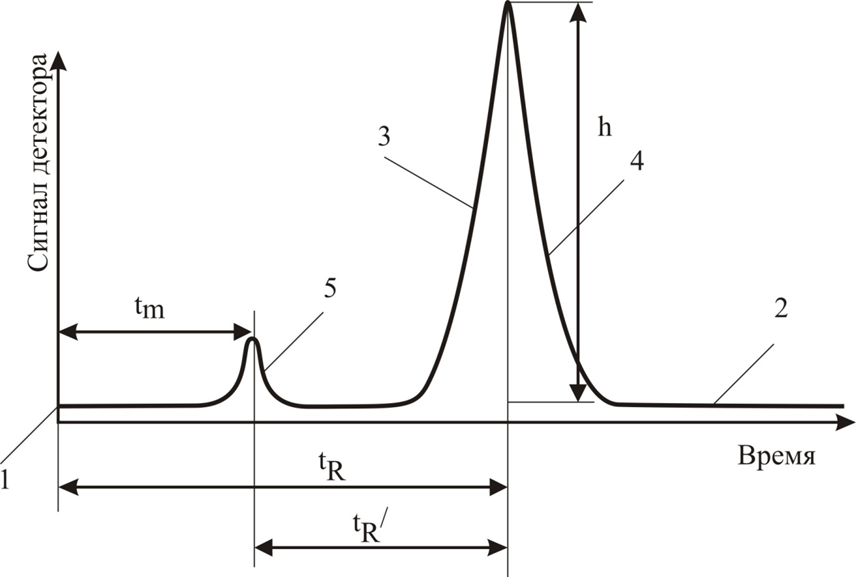

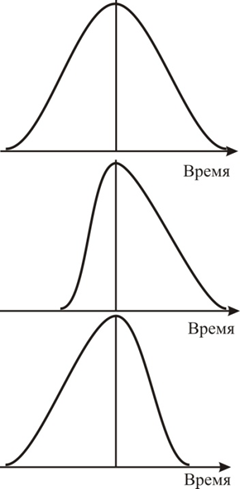

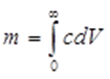

Рисунок 10. Вид хроматограммы при вытеснительном методе анализа Вытеснительный анализ как метод разделения имеет весьма ограниченное применение и крайне редко используется в количественном анализе. Это объясняется тем, что в результате описанного процесса не получается дискретных локальных полос индивидуальных соединений. Классификация по цели хроматографирования: – аналитическую; – препаративную (для получения чистых веществ, концентрирования и выделения микропримесей); – промышленную (производственную) хроматографию, применяемую для автоматического управления производственным процессом.  Ионообменная  Характеристики хроматографического разделения компонентов анализируемой смеси Результатом хроматографического разделения исследуемой пробы является хроматограмма. Различают внутреннюю и внешнюю хроматограммы. Внутренняя хроматограмма – это распределение разделенных веществ вдоль колонки в виде отдельных полос (зон). Внешняя хроматограммма – это графическое изображение распределения веществ в элюате, кривая зависимости сигнала детектора хроматографа от времени или от объема элюата, прошедешего через колонку. (Элюат – подвижная фаза, выходящая из колонки и содержащая разделенные компоненты.) Идеализированная внешняя хроматограмма представлена на рис. 1.  Рисунок 1. Хроматограмма смеси двух веществ Рисунок 1. Хроматограмма смеси двух веществНа внешней хроматограмме по оси абсцисс отложено время хроматографирования (можно отложить объем элюата), по оси ординат – аналитический сигнал детектора хроматографа, зависящий от содержания вещества в элюате и чувствительности детектора к компонентам анализируемого вещества. На дифференциальной хроматограмме различают следующие составные части: 1 – точка ввода пробы; 2 – нулевая линия, участок хроматограммы, полученной при регистрации сигнала дифференциального детектора во время выхода из колонки чистой подвижной фазы; 5 – пик несорбирующегося компонента. Пик - участок хроматограммы, полученной при регистрации сигнала детектора во время регистрации одного из компонентов (или смеси нескольких неразделенных компонентов)ограничивается фронтом (3), соответствующим возрастанию концентрации компонента до максимальной, и тылом (4), отвечающим убыванию концентрации компонента в подвижной фазе. Расширение полосы компонента по мере хроматографического разделения, ведущее к получению широкого хроматографического пика, называют размытием пика. Размытие может быть симметричным и асимметричным. В последнем случае образуется пик либо с размытым фронтом, либо с размытым тылом (рис. 2).  Рисунок 2. Виды размытия хроматографических пиков Рисунок 2. Виды размытия хроматографических пиковПервичные параметры удерживания К числу первичных параметров удерживания относятся: время удерживания, объем удерживания и соответствующий им отрезок на хроматограмме расстояние удерживания (рис. 1). Время от момента ввода анализируемой пробы до регистрации, максимума пика называют временем удерживания (элюирования) tRданного компонента. Время удерживания каждого компонента складывается из двух составляющих – времени пребывания в подвижной фазе tm и неподвижной фазе tR': Значение tm фактически равно времени прохождения через колонку несорбируемого компонента (газа-носителя в газовой хроматографии, элюата в жидкостной.) Время удерживания tR не зависит от количества пробы, но зависит от природы вещества и сорбента, упаковки сорбента, скорости подачи подвижной фазы и может меняться от колонки к колонке. Поэтому истинную способность данного вещества удерживаться в хроматографической колонке характеризуют исправленным временем удерживания tR': Для характеристики удерживания часто применяется понятие удерживаемого объема VR– объем подвижной фазы, который нужно пропустить через колонку с определенной скоростью, чтобы элюировать вещество: где F – объемная скорость потока подвижной фазы, см3/с. Объем для вымывания несорбируемого компонента выражается через tm: Соответственно исправленный удерживаемый объем равен: При постоянных условиях хроматографирования (скорость потока элюента, давление газа носителя, температура, состав фаз) значения tR и VR строго воспроизводимы и используются для идентификации веществ. Массу вещества, вымываемого из колонки, можно найти по площади под кривой элюирования:  (6) (6)где с – концентрация, ммоль/мл; V – объем, мл   |