Возникновение Древнерусского государства и права

Скачать 2.14 Mb. Скачать 2.14 Mb.

|

Реформа государственного управления— Петр заменил приказы, не имевшие четких обязанностей, коллегиями, прообразом будущих министерств Коллегия иностранных дел Коллегия военная Коллегия морская Коллегия для торговых дел Коллегия юстиции… Коллегии состояли из нескольких чиновников, старший назывался председателем или президентом. Все они подчинялись генерал-губернатору, входившему в Сенат. Всего было 12 коллегий. — Петр реорганизовал систему тайной полиции. С 1718 года Преображенский приказ, ведавший делами политических преступлений, был преобразован в Тайные розыскные дела канцелярию Церковная реформа ПетраПетр упразднил патриаршество — практически независимую от государства церковную организацию, и создал вместо неё Святейший Синод, все члены которого назначались царем, чем ликвидировал автономию духовенства. Петр проводил политику веротерпимости, облегчив существование старообрядцев и разрешив свободно исповедовать свою веру иностранцам. Административная реформа ПетраРоссия была разделена на губернии, губернии делились на провинции, провинции — на уезды. Губернии Военная реформа ПетраПетр заменил иррегулярное стрелецкое войско и дворянское ополчение постоянной регулярной армией, комплектовавшейся рекрутами, набиравшимися по одному с каждого из 20 крестьянских или мещанских дворов в великорусских губерниях. Построил мощный военный флот, сам написал воинский устав, приняв за основу шведский. Экономическая реформа ПетраБыли созданы фабрики, ориентированные на производство стекольной продукции, пороха, бумаги, парусины, полотна, сукна, красок, канатов, даже шляп, организована металлургическая, лесопильная, кожевенная промышленность. Реформа Петра в области образованияАрмии и флоту требовались квалифицированные специалисты. Поэтому Петр большое внимание уделял их подготовке. В годы его правления были организованы в Москве и Петербурге школа математических и навигационных наук артиллерийская школа инженерная школа медицинская школа морская академия горные школы при Олонецких и Уральских заводах Цифирные школы для «детей всякого чина» Гарнизонные школы для детей солдат Духовные школы Академия наук (открылась через несколько месяцев после смерти императора) Реформы Петра в области культурыИздание первой в России газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Запрет на ношение боярами бород Учреждение первого русского музея — Кунскамеры Требование к дворянству носит европейское платье Создание ассамблей, где дворяне должны были появляться вместе с женами Создание новых типографий и перевод на русский многих европейских книг 24. Законодательство Петра 1. См. пункт №23 25. Законодательство Екатерины 2. Наиболее важными актами, подтвердившими особое положение дворянского сословия в обществе и осуществившими его правовую консолидацию, являются Манифест Петра III Эти документы закрепили следующие привилегии дворянства: положение о свободе дворян служить, оставлять службу, выезжать в другие государства, отказываться от подданства. Дворянское звание рассматривалось как: неотъемлемое, потомственное наследственное (распространявшееся на всех членов семьи дворянина) Для лишения дворянского звания требовались веские основания: совершение уголовно наказуемого деяния (в котором проявились моральное падение и нечестность преступника) Вводились политические корпоративные права дворянства: право созывать провинциальные съезды и участвовать в них, право избирать судей для дворянских судов В число личных прав дворян входили: право на дворянское достоинство, право на защиту чести, личности и жизни, освобождение от телесных наказаний, освобождение от обязательной государственной службы и т.д. К имущественным правам дворянства относились следующие: право собственности, права на приобретение, использование наследование любого вида имущества (исключительное право на покупку деревни и владения землей и крестьянами), право открытия промышленных предприятий в своих имениях, право на ведение торговли и др. Особые судебные права дворянства состояли из сословных привилегий: личные и имущественные права дворянства могли быть ограничены или ликвидированы только по решению суда; дворянина мог судить только дворянский сословный суд. К выборам не допускались дворяне, не имевшие земель и не достигшие 25-летнего возраста. В 1785 г. была принята Жалованная грамота городам - закрепляла единый сословный статус городского населения независимо от профессиональных занятий и родов деятельности. Принадлежность к мещанскому сословию рассматривалась как: потомственная наследственная. Лишение мещанских прав и сословных привилегий происходило в случаях совершения некоторых уголовно наказуемых деяний. В состав личных прав мещан входили: право на охрану чести и достоинства, личности и жизни, право на перемещение, право на выезд за границу и др. Среди имущественных прав мещанства можно выделить: право собственности на имущество, права на приобретение, использование наследование любого вида имущества, право владения промышленными предприятиями и промыслами, право на ведение торговли и т.д. В соответствии с Жалованной грамотой городам все городское население делилось на шесть разрядов по их имущественному и социальному положению: городские обыватели, владеющие недвижимостью; купцы 1, 2 и 3-й гильдии; ремесленники, состоявшие в цехах; иногородние и иностранные купцы; именитые граждане (ученые, художники, музыканты, банкиры и др.); прочие жители городов. Горожане имели свой сословный суд. Создавалась новая система городского самоуправления: общая Городская дума и избираемая ею шестигласная Городская дума, (включавшая представителей всех шести разрядов городского населения) Обязанности органов городского самоуправления: обеспечение правопорядка, благоустройство города, развитие торговли и т.д. Крестьянское население подразделялось на: государственных крестьян, свободных крестьян, крепостных крестьян. Крепостная зависимость носила вечный характер. Основную массу крепостных крестьян составляли следующие категории: владельческие и посессионные крестьяне полные и кабальные холопы; зависимые люди, проживавшие на земле владельца и уплачивавшие подушную подать Государственные и свободные крестьяне имели право на защиту в суде, право владения предоставленными землями, право собственности на движимое имущество. Крепостные крестьяне были лишены большинства имущественных прав, им запрещалось: приобретать недвижимость в городах, вступать в подряды, обязываться векселями и т.д. Все категории крестьян могли нанимать работников, выставлять вместо себя нанятых в рекруты, обучать своих детей, заниматься торговлей и кустарными промыслами. 26. Государственные реформы Екатерины Великой.

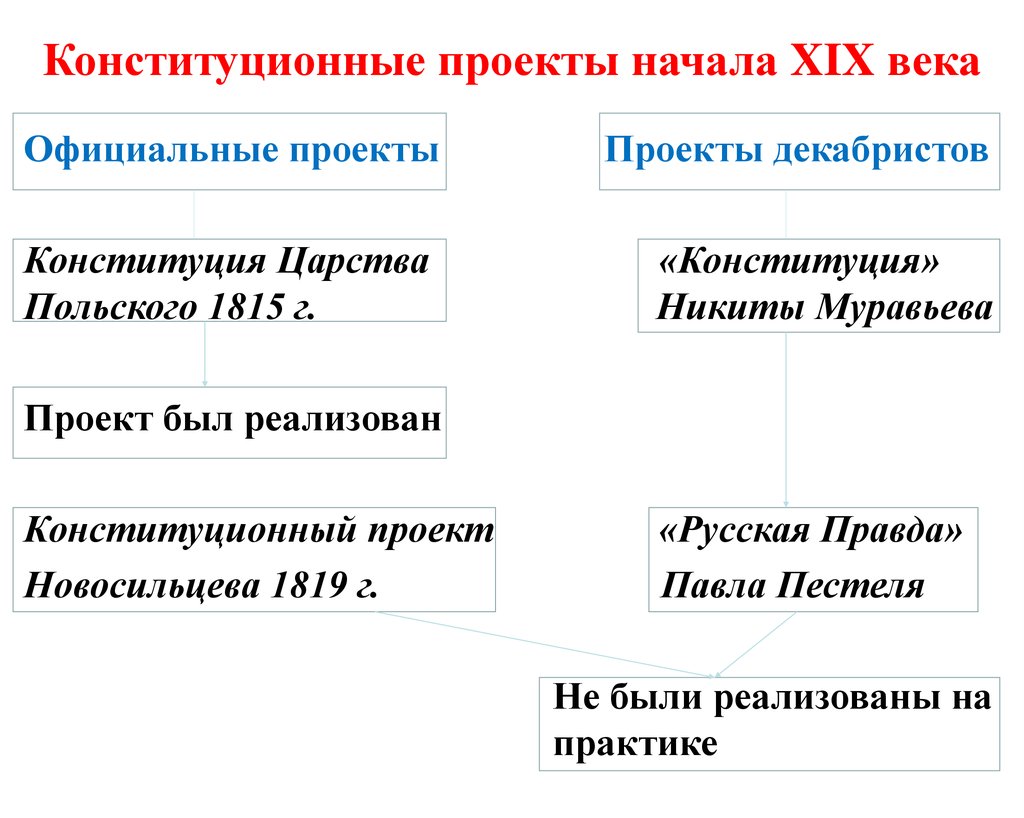

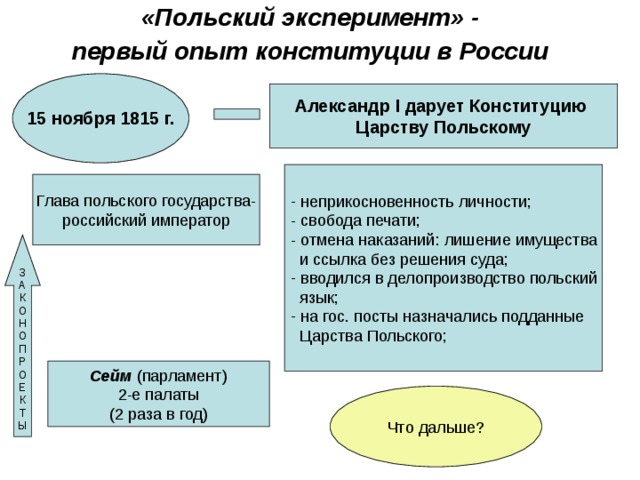

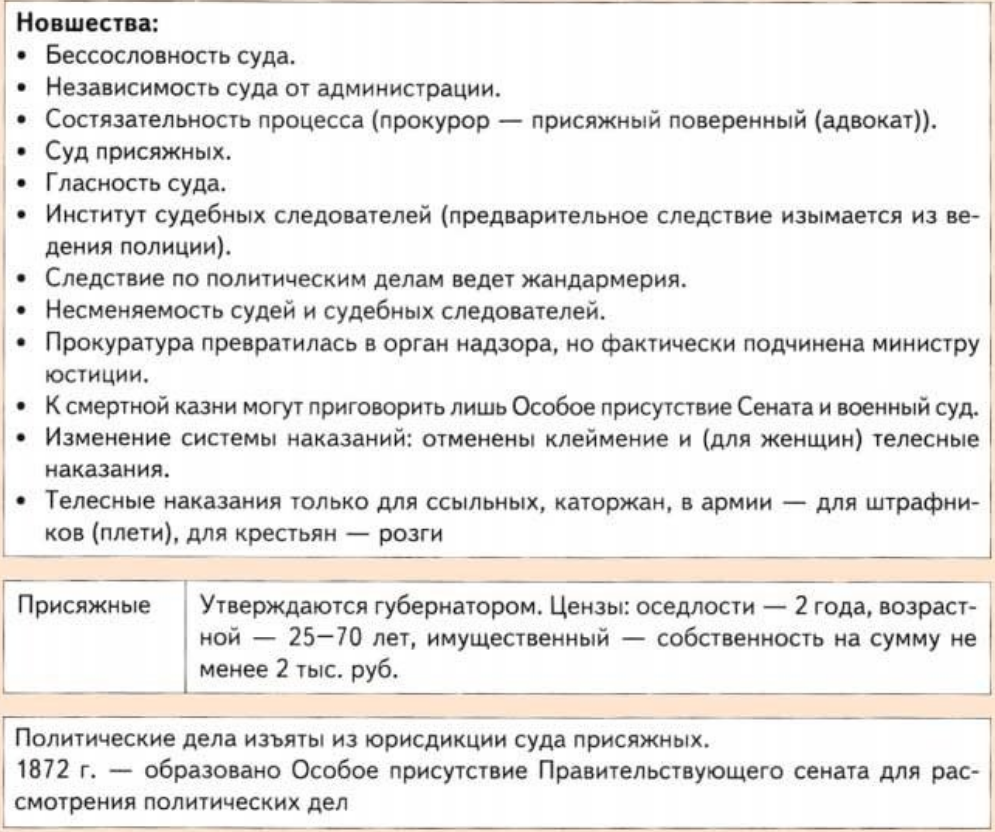

27. Общественный строй в период разложения крепостного строя и роста капиталистических отношений 1) Во второй половине XVIII — начале XIX в. шел процесс разложения феодально-крепостнического строя и развития буржуазных отношений, который привел к изменению классовой структуры российского общества. Зарождались новые классы — буржуазия и пролетариат Всё население по-прежнему делилось на четыре сословия: дворянство, духовенство, крестьянство городские жителей. 2) Господствующий класс – дворянство Экономическое и политическое могущество дворян основывалось на землевладении и праве эксплуатировать крестьян, живших на принадлежавших дворянам землях. Обладали монопольным правом на владение крепостными людьми. Представители дворянского сословия занимали все важные должности в органах государственного управления. Феодальное государство стремилось усилить позиции дворян. Дворянское звание рассматривалось как неотъемлемое, потомственное и наследственное (распространялось на всех членов семьи дворянина) Дворянство обладало такими привилегиями, как: свобода дворян служить, оставлять службу, выезжать в другие государства, отказываться от подданства. право на дворянское достоинство, право на защиту чести, личности и жизни, освобождение от телесных наказаний, право собственности; права на приобретение, использование и наследование любого вида имущества; право иметь в городах фабрики и заводы; право вести торговлю наравне с купечеством и др. С 1798 г. военнослужащие, не являвшиеся дворянами, не представлялись к офицерскому званию 3) Представители духовенства получили большие привилегии: они и их дети были освобождены от телесных наказаний, дома духовенства освобождались от поземельного сбора, от постоя самодержавие старалось ограничить духовное сословие только лицами, непосредственно несущими службу в церквах. 4) Основную массу населения составляли феодально-зависимые крестьяне. Они подразделялись на: помещичьих, государственных, посессионных Удельных 5) Увеличивается численность городского населения, усиливается процесс его расслоения. В 1832 г. было учреждено личное и потомственное почетное гражданство. Почетным гражданам предоставлялись некоторые привилегии: они не платили подушной подати, не несли рекрутской повинности, освобождались от телесных наказаний. Вследствие заинтересованности государства в развитии торговли и промышленности особыми правами наделялось богатое купечество. Купечество разделялось на две гильдии: в первую гильдию входили оптовые торговцы, во вторую гильдию — розничные. Группу цеховых составляли ремесленники. Делились на мастеров и подмастерьев. Цехи имели свои органы управления. Рабочие люди, к которым относились лица, не принятые в состав мещанских обществ, составляли самую низшую группу городского населения. Личные права мещан: право на охрану чести и достоинства, личности и жизни право на перемещение, право на выезд за границу Имущественные права мещанства: право собственности на имущество, права на приобретение, использование и наследование любого вида имущества, право владения промышленными предприятиями и промыслами, право на ведение торговли и т. д. Горожане имели свой сословный суд. 28. Государственный строй в период разложения крепостного строя и роста капиталистических отношений В данном периоде важно выделить изменение классовой структуры российского общества. Зарождались новые классы: Буржуазия пролетариат. Все население делилось на четыре сословия: дворянство, духовенство, крестьянство городских жителей. Дворянство по-прежнему являлось господствующим классом. Обладало монопольным правом на владение крепостными крестьянами. Представители дворян занимали все важные должности в органах государственного управления. Среди личных прав следует отметить: право на дворянское достоинство, право на защиту чести, жизни, освобождение от телесных наказаний. К имущественным правам дворянства относились следующие: право собственности, право на приобретение, использование и наследование имущества, право иметь фабрики и заводы и т.д. Духовенство получает новые привилегии: Отменяются телесные наказания священников, дьяконов и их людей. Духовенство освобождается от земельного сбора и от постоя. Государство старалось ограничить духовное сословие только лицами, непосредственно несущими службу в церквях. Крепостное крестьянство составляло основную массу населения России, подразделялось на: помещичьих, государственных, посессионных удельных. Крепостные крестьяне составляли 37 % от общего числа крестьян. В 1809 г. вышел указ «О вольных хлебопашцах» -» предоставлял помещикам право освобождать своих крестьян за установленный помещиками выкуп. В 1842 г. был принят указ «Об обязанных крестьянах» -» помещики могли предоставлять крестьянам землю за выполнение определенных повинностей. Городское население делилось на: почетных граждан, купцов, цеховых, мещан рабочий люд. Почетное гражданство - выделения верхушки возникающей буржуазии из общей массы городского населения. Почетное гражданство подразделялось на: потомственное (по праву рождения) личное (по представлению министров) Почетные граждане пользовались, как и дворяне, целым рядом привилегий: свободой передвижения, освобождением от телесных наказаний, налогов и податей. Купцы объединялись в двух гильдиях первая гильдия - оптовые торговцы, вторая - розничные Ремесленники делились на: мастеров подмастерьев. Мастером мог сделаться подмастерье, пробывший в этом звании не менее трех лет.  29. Конституционные проекты начала 19 века. 29. Конституционные проекты начала 19 века. 30. Систематизация законодательства в первой половине XIX в. Систематизация российского законодательства в 1-ой половине XIX века была вызвана: ростом гос. бюрократического аппарата, централизацией управления, значительным увеличением числа НПА. Отсутствие официального издания действующих законов порождало неуверенность и медлительность в действиях гос. органов, приводило к должностным злоупотреблениям со стороны чиновничества. Неудача всей систематизации кодификационной деятельности, осуществлявшейся до 1801 г., объяснялась тем, что комиссии бессистемно соединяли все старые законы или занимались сочинением новых. Новые задачи кодификации формулировались следующим образом: а) законы должны утверждаться на «непоколебимых основаниях права»; б) они должны определять все части государственного управления, пределы компетенции государственных органов, права и обязанности подданных в соответствии с «духом правления, политическим и естественным положением государства и народным характером»; в) они должны располагаться по строгой системе; г) они должны содержать в себе правила для отправления правосудия.  31. Общественный строй в России во второй половине XIX в. К концу XIX в. Россия стала крупнейшей (по территории и населению) страной в мире. Основной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство. Крестьянство страдало от малоземелья, которое вынуждало крестьян арендовать землю у помещиков. Значительные перемены в пореформенные годы произошли в промышленности. Развивались как старые отрасли – текстильная и пищевая, но возникают новые: нефтедобывающая, химическая, машиностроительная. В 80-90-х гг. завершился промышленный переворот, и машинная индустрия пришла на смену мануфактуре. Широко развернулось железнодорожное строительство. Произошел рост численности рабочего класса. Источниками формирования буржуазии были: разбогатевшие крестьяне, купцы дворяне. Политическое господство дворянства пошатнулось в годы царствования Николая I, а во второй половине XIX в. оно утратило господствующее положение в обществе: политическая власть перешла к бюрократии, а идеологическая - к интеллигенции. Были проведены ряд реформ, что способствовало увеличению государственных доходов. Вместе с тем жизненный уровень широких народных масс был низким. Рабочее законодательство по сути отсутствовало. Промышленный переворот не коснулся сельского хозяйства, половина крестьян обрабатывала землю сохой, хотя Россия и являлась важнейшим поставщиком зерна в Европу. Антирабочая политика государства способствовала тому, что рабочее движение возглавили революционеры, а крестьянство, страдающее от малоземелья, оказалось восприимчивым к социалистической пропаганде. Противоречия между самодержавным строем и преобразующейся экономикой в России к концу XIX в. крайне обострилось. 32. Крестьянская реформа 1861 года 19 февраля 1861 года Александром II был подписан Манифест и “Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости”. Крестьянская реформа 1861 года была претворена в жизнь. Причины реформы: Крымская война. Из-за крепостничества стала очевидна военно-техническая отсталость России от ведущих держав Западной Европы. Крепостное право не обнаруживало признаков своего распада, неизвестно сколько оно могло существовать и дальше. Аграрное хозяйство продолжало стоять на месте. Труд крепостного крестьянина, как и труд приписного рабочего в разы отличался от труда свободного наёмного рабочего, работающего за сдельную оплату. Крепостные крестьяне работали из рук вон плохо, так как их труд был принудительным. Правительство Александра II опасалось крестьянских волнений. После окончания Крымской войны в южных губерниях прокатились стихийные восстания крестьян. Крепостное право было пережитком средневековья и напоминало рабство, что было само по себе безнравственно.  33. Судебная реформа 1864 года  |