Возникновение Древнерусского государства и права

Скачать 2.14 Mb. Скачать 2.14 Mb.

|

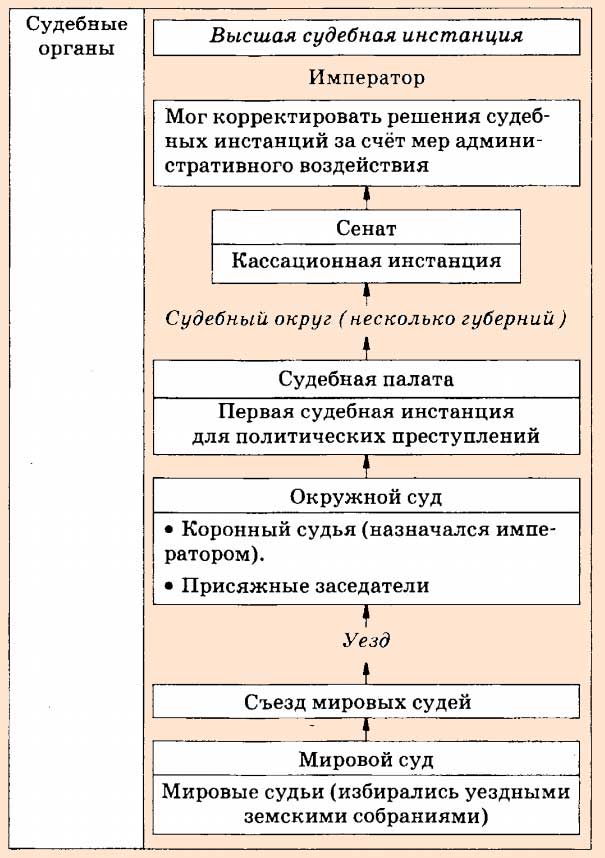

Изменения судебных органовСудебная реформа Александра 2 1864 года меняла главное – иерархию судов и их полномочий. Причем система была переделана полностью. В результате сформировалась такая система: В государственном масштабе создавался главный судебный орган – Сенат. Он состоял из двух частей: мировые суды и общие. Первые рассматривали дела меньшей степени важности, вторые – все остальные. Низшей судебной единицей становился мировой судья. Мировые судьи объединялись в мировой съезд Для более важных дел в масштабах губернии создавались окружные суды. Окружные суды объединялись в судебные округа в границах всей империи. Во главе этих округов стояли судебные палаты. Для управления судебными палатами в Сенате было создано два департамента: уголовный и гражданский. Однако в конце 1860-х годов Сенат стал полноценным судебным государственным органом империи. Были созданы новые институты: Суд присяжных. Институт адвокатуры. Теперь на судебном заседании у обвиняемого появилась возможность использовать адвоката. Институт нотариуса. В его ведение переходило рассмотрение документов, установление их подлинности и прочее. Новые принципы судебного процессаБлагодаря судебной реформе Александра 2 судебный процесс в Российской империи был перестроен на совершенно новые принципы: Суд приобрел состязательный характер. Он заключался в соперничестве между адвокатом и прокурором. Вину или правоту подсудимого нужно было доказывать на судебном процессе. Суд стал открытым. Только в особо редких случаях вход на судебное заседание был ограничен Было ограничено использование смертной казни (решение об этой мере наказания принимали только Сенат и военный суд), а также полностью отменялись телесные наказания. Кроме того, благодаря реформе судебная система России стала иметь единый централизованный характер. Все сословия России получали равные перед законом права. Последствия реформы и ее значениеВ результате реформа 1864 года решила одну из главных проблем – субъективность судей. Теперь появлялись не только надзорные органы, но и новые правила судебной системы, что реально позволяло обвиняемому защищаться, а не уповать только на милость судьи.  Судебная реформа стала одним из лучших радикальных и демократических преобразований в России, который были проведены в 1860-1870 года. Судебная реформа стала одним из лучших радикальных и демократических преобразований в России, который были проведены в 1860-1870 года. 34. Земская реформа 1864г. Земская реформа Александра II – это реформа органов местного управления, предусматривавшая создание системы местного самоуправления в сельской местности – земских учреждений. Причины реформы: Привлечь к местному самоуправлению широкие слои население; Предоставить жителям областей самостоятельность в решении региональных проблем; Частично возместить лишения и утраченные привилегии дворянству. Земская реформа проводилась на основе «Положения о губернских и уездных земских учреждениях». Сущность земской реформы заключается в привлечении общественных масс к участию в хозяйственно-административном управлении на местах (уездах и городах); реформа устанавливала регулирование капиталов, имущества и деньгами земства, содержания земских зданий и путей сообщения, учреждениями здравоохранения, образования и т. д. Выделялись исполнительные и распорядительные органы самоуправления. Распорядительным органом в этот период времени является уездное земское собрание. Во главе его стоял местный предводитель дворянства. Выборы в органы местного самоуправления поводились по 3-м куриям: крупные землевладельцы (имущественный ценз – 100 минимальных крестьянских наделов); представители сельских обществ; городские избиратели (имущественный ценз – 15 тыс. руб. в год). Формировались губернские собрания из представителей земских собраний. Исполнительные органы на местах – земские и губернские управы. Управы состояли из председателя и двух членов. Городская реформа была проведена в 1870 г., в результате которой было введено городское управление. 35. Городская реформа 1870г. Причины городского самоуправления – необходимость административно-хозяйственного управления в городе. 16 июля 1870 г. было принято «Городовое положение». С этого момента было положено начало городской реформе. Сущность реформы заключалась во введении системы органов городского общественного управления (городское избирательное собрание и городская дума с городской управой). Городская дума – выборный орган, возглавляемый городским головой. Городской голова назначался из кандидатов, предложенных думой или губернатором, министром внутренних дел, в Москве и Петербурге – императором. Кандидаты в городскую думу должны были отвечать возрастному цензу (25 лет) и имущественному. Этот ценз определялся по куриям налогоплательщиков. Курии налогоплательщиков: наибольшая часть налогов; на треть меньше; еще на треть меньше. Не могли быть выбраны в земские органы власти осужденные лица, отрешенные от должности, подследственные либо лишенные духовного сана. Компетенция городских учреждений: назначение выборных должностных лиц; установление городских сборов (сборы с торговли, трактиров, жилых помещений, аукционов и т. п.); управление городским имуществом; городская недвижимость; кредиты-займы. Бюджет городских учреждений формировался из отчислений на социальную сферу (учебные, благотворительные заведения и т. п.) и содержания тюрем, полиции, местных воинских частей. Распределением бюджетных средств ведал губернатор. 36. Контрреформы Александра 3. (1881-1894 гг.) (контр реформы – т.к многие преобразования 1860-70-х гг. были пересмотрены. Этому послужили антиправит. Деятельность) (Ценз - периодическая перепись граждан с оценкой их имущества, проводившаяся цензором с целью разделения их на социально-политические,) 1) Земская реформа – 1889 г. Были введены земские начальники. Власть земских начальников практически восстановила права помещиков над крестьянами (которую утратили в 1861 г.) (был значительно увеличен имущественный ценз при выборах в земства, что значительно увеличило в них число помещиков. Список гласных от крестьян теперь утверждался губернатором.). 2) Городская контрреформа – В 1892 г. За счёт (Она устраняла от участия в городском самоуправлении городские низы, значительно повышая имущественный ценз.) 3) Судебная контрреформа – В 1887 г. повышался имущественный и образовательный ценз для присяжных заседателей, что увеличивало дворянское представительство в суде. Ограничивалась публичность и гласность. Из ведения суда присяжных изымались политические дела. 4) Контрреформы в образовании и печати. - Ужесточался контроль над вузами. Университетский устав 1884 г. фактически упразднял автономию университетов. Ректор и профессора назначались правительством. Плата за обучение была увеличена в 2 раза. Была создана особая инспекция, осуществлявшая надзор за студентами. Но есть и плюсы: Была отменена подушная подать, Запрещен труд малолетних (до 12 лет), запрещалась ночная работа женщин и несовершеннолетних, уменьшился рабочий день до 11,5 часов, был создан Крестьянский банк и обязательный выкуп для всех крестьян (понижались выкупные платежи.) 37. Государство и право России в годы революции 1905-1907 гг. Итоги революции 1905 Увеличились наказания, временные правила в печати, обществах и союзах, собственность стала собственностью (семья владеет вещами(как сейчас у нас)) Создан временная гос дума, временное правительство, Был создан административный суд для рассмотрения дел по конфликту между органами самоуправления и комиссарами временного правительства, появилось двоевластие) Изменения в политической системе (Создание парламента - Гос думой) Реформа Гос Совета, его преобразование в верхнюю палату парламента. Новая редакция основных законов Российской империи. Свобода слова. Легализация деятельности профсоюзов Частичная политическая амнистия Правоохранительные органы .В 1907-1910 гг. введены военно-полевые суды, 3 Причины незавершенности реформы Итоги Составные части аграрной реформы 8. Столыпинская аграрная реформа. (Реформа надельного крестьянского землевладения. Цель – создание класса земельных собственников как социальной опоры самодержавия и противника революционных движений ) Незначительные временные сроки Сопротивление со стороны правых и левых полит. Сил Сложные взаимоотношения окружения царя и П.А. Столыпина. К 1916г. Из общины выделилось 25-27% Крестьянских дворов. Сопротивление со стороны правых и левых полит. Сил Рост сельскохозяйственного производства и увеличение экспорта хлеба за границу Разрешение выхода крестьян из общины с правом закрепления в частную собственность принадлежавших им земельных наделов в форме хутора или отруба Передача Крестьянскому банку казенных земель для продажи их нуждающимся крестьянам. Организация переселенческого движения в Западную Сибирь с целью наделения безземельных малоземельных крестьян землей. Широкое строительство сельских школ и вовлечение в систему народного образования огромных масс населения     Последствия Значительная часть крестьян не приняла реформы Убийство П.А. Столыпина – сентябрь 1911 г. Ускорение прогресса расслоения крестьян Разрушения крестьянской общины  Противоречивые результаты реформы  40. Правовой статус Государственной Думы в начале ХХ века. 6 августа 1905 г. были опубликованы: «Манифест об учреждении Государственной думы»; «Учреждение Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу». Согласно этим правовым актам, подготовленным комиссией во главе с министром внутренних дел А. Г. Булыгиным, Государственная дума являлась законосовещательным органом, избиравшимся на 5-летний срок на основе неравного и непрямого избирательного права. Кроме того, вводились соответствующие сословные и цензовые ограничения. Так, например, избирательных прав были лишены: лица, не достигшие 25 лет; женщины; военнослужащие срочной службы; учащиеся; кочевые народы и др. В избирательном законе предполагалось формирование трех курий избирателей: 1) курия уездных землевладельцев; 2) курия городских избирателей; 3) курия крестьян. Причем для первых двух курий был определен достаточно высокий имущественный ценз, а для третьей курий устанавливался сословный принцип. В связи с предоставлением достаточно ограниченных избирательных прав рабочим была образована 4-я курия — курия рабочих. Участие в выборах по 1-й курии могли принимать только лица, имевшие земельную собственность (от 100 до 650 десятин), или обладавшие недвижимым имуществом стоимостью свыше 15 тыс. руб. Для избирателей 2-й курии устанавливался также соответствующий имущественный ценз. Для избирателей 3-й и 4-й курий предусматривалась достаточно сложная многоступенчатая система выборов. Тем не менее право участвовать в выборах было предоставлено только рабочим мужского пола фабрик и заводов, предприятий горнозаводской промышленности и железнодорожных мастерских, насчитывавших от 50 до 1000 человек. Они могли избрать лишь одного уполномоченного. 41. Создание и развитие ВЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), которая была учреждена 7 декабря 1917 г. по постановлению СНК «Об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии». Исключительная компетенция ВЧК: сфера розыска и предварительного следствия по преступлениям против советской власти. Первоначально органы ВЧК не были судебными органами, они передавали дела после следствия в судебные инстанции. Этим занимались специальные следственные комиссии при военном трибунале. С февраля 1917 г. в компетенцию ВЧК вошли судебные полномочия, они имели право «расстреливать контрреволюционеров на месте». На местах с марта 1918 г. начали формироваться местные чрезвычайные комиссии (ЧК). Эти органы были подотчетны ВЧК. Местные ЧК имели исключительное право на аресты, обыски, реквизиции, конфискации и применение мер репрессии. Местные ЧК к июлю 1918 г. были сформированы во всех областях Советского государства. Они функционировали одновременно с местными советами, а нередко и вместо них. С апреля 1918 г. ВЧК начала формировать специальные боевые отряды для поддержания правопорядка и борьбы против контрреволюции. В системе чрезвычайных органов формировались следующие специализированные органы: пограничные ЧК сформировались летом 1918 г., а позднее были переданы особому отделу ВЧК; транспортные органы ВЧК – тоже летом 1918 г.; особые отделы в армии и на флоте – в конце 1918 г. Все ЧК, включая местные, самостоятельно рассматривали дела по существу, выносили по ним приговоры и исполняли их, т. е. «общественно опасные элементы» могли подвергаться тюремному заключению в административном и внесудебном порядке. При ВЧК был сформирован Особый революционный трибунал по борьбе с хищениями, спекуляцией, подлогами, злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распределительных органах. Исполнительно-репрессивными органами в период Гражданской войны были лагеря принудительных работ НКВД и ВЧК. ВЧК был упразднен в конце 1921 г. по решению IX Всероссийского съезда Советов. 42. Подготовка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Решение о разработке Конституции РСФСР было принято III Всероссийским съездом Советов (январь 1918 г.). 30 марта 1918 г. Центральный Комитет большевистской партии принял решение поручить Свердлову провести через Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет организацию комиссии для разработки Конституции (Основного закона) Российской Республики. Вскоре Свердлов, бывший председателем ВЦИК, возглавил Конституционную комиссию. В нее, помимо большевиков, входило несколько эсеров. Первая советская Конституция была принята в июле 1918 г. V Всероссийским съездом Советов. В ее основу был положен проект, разработанный Конституционной комиссией под руководством Свердлова. Тексту Конституции 1918 г. предшествовала Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, отвергнутая Учредительным собранием в январе 1918 г. но принятая III Всероссийским съездом советов. 43. Избирательное право по Конституции РСФСР 1918 г. Активным избирательным правом обладали только представители отдельных социальных групп, «трудящиеся» (пролетариат, крестьяне), достигшие 18 лет, в независимости от пола, национальности, вероисповедания и так далее. Не имели права избирать: лица, использующие наемный труд в целях извлечения прибыли; граждане, живущие на «нетрудовые доходы» (от сдачи жилого помещения внаем, кредитования иных граждан за плату, определенную процентом за пользование денежными средствами и т. п.); частные торговцы и посредники; представители духовенства; служащие жандармерии, полиции и охранного отделения. Выборы в Советы были многоступенчатыми и основанными на принципах представительства и делегирования, т. е. граждане избирали прямо депутатов в сельские и городские Советы и делегатов на выборы всех последующих уровней. 44. Изменения в советском государственном аппарате в годы гражданской войны (1918 — 1920 гг.). В условиях гражданской войны возникла реальная угроза существованию советской власти, что заставило большевиков внести изменения в государственный механизм в обход Конституции для того, чтобы приспособить государственный аппарат для своих политических нужд. Были созданы следующие органы: Совет рабоче-крестьянской обороны, который сосредоточил всю власть в области обороны, занимался вопросами мобилизации, вооружения, снабжения и руководства армией. В апреле 1920 г. Совет рабоче-крестьянской обороны был преобразован в Совет труда и обороны - СТО, входивший в СНК на правах комиссии, который стал заниматься планированием народного хозяйства. Революционный военный совет Республики (Реввоенсовет) создан в сентябре 1918 г. Осуществлял руководство всеми органами военных ведомств и учреждений. Революционные комитеты создавались для поддержания революционного порядка и ликвидации угрозы советской власти. Являлись временными и чрезвычайными органами в районах, где было объявлено военное положение. Существовало три вида ревкомов: ревкомы в местностях, освобожденных от неприятеля, имели статус временного органа, который осуществлял государственную власть; ревкомы прифронтовой полосы, создаваемые Реввоенсоветом армии совместно с губернскими исполкомами; ревкомы, создаваемые специальным решением Совета труда и обороны. Ревкомы оказывали содействие военным властям по вопросам обороны и обеспечения армии, имели право реквизиции имущества, продовольствия для нужд армии. В период гражданской войны продолжали созываться Всероссийские съезды Советов, усилилась политическая роль Президиума ВЦИК и СНК. Развитие государственного аппарата в годы Гражданской войны определялось закономерностями переходного периода от капитализма к социализму, при этом определенную роль сыграли условия Гражданской войны и интервенции. Общая структура высших органов власти и управления осталась такой, какой она сложилась в пору образования Советского государства и была закреплена в Конституции РСФСР. Военная обстановка не вызвала свертывания деятельности конституционных органов, регулярно созывались всероссийские съезды Советов, правда теперь они собирались раз в год Продолжали функционировать ВЦИК, его Президиум, а также Совнарком, хотя в правовом положении этих органов произошли изменения, вызванные стремлением к совершенствованию государственного аппарата. Устанавливался сессионный порядок работы ВЦИК, очередные заседания проводились раз в 2 месяца, предусматривалась возможность созыва чрезвычайных заседаний. Состав ВЦИК увеличился с 200 до 300 членов. Конституция РСФСР не регламентировала правовое положение Президиума ВЦИК. VII и VIII Всероссийские съезды Советов уточнили его компетенцию: Президиум должен был готовить материалы для заседаний ВЦИК, вносить проекты декретов, имел право утверждать и приостанавливать постановления Совнаркома, назначать по представлению Совнаркома наркомов. Совнарком рассматривает и утверждает все декреты и общегосударственные мероприятия, не терпящие отлагательства, в том числе по делам военным, и все мероприятия, влекущие за собой обязательства для РСФСР в международных отношениях. Условия интервенции и гражданской войны потребовали создания специализированного органа – Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, учрежденного Декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. Совет объединял работу военного и важнейших хозяйственных ведомств, обеспечивал военный режим в промышленности, на транспорте, в продовольственном деле. Совету Рабочей и Крестьянской Обороны была предоставлена вся полнота прав в деле мобилизации сил и средств для обороны страны. В апреле 1920 г. этот Совет был преобразован в Совет Труда и Обороны. VIII съезд Советов подтвердил, что законодательными органами являются Всероссийский съезд Советов, ВЦИК и СНК. Никто кроме них не имел права издавать законодательные акты общегосударственного значения. В 1920 г. был регламентирован статус низового звена Советов: ВЦИК издал Положение о волостных исполкомах и сельских Советах. В ходе Гражданской войны формы управления промышленностью не раз менялись, но при всех условиях местные Советы участвовали в нем. 45. Национально-государственное строительство в 1919 — 1920 гг. В «Декларации прав народов России», принятой 2 ноября 1917 г., были закреплены следующие принципы национально-государственной политики советского государства: равенство и суверенность народов России; право наций на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; упразднение всех национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп, населявших Россию. Правом на самоопределение воспользовалась Финляндия, провозгласившая в декабре 1917 г. независимость. После поражения в советско-польской войне 1920—1921 гг. Россия вынуждена была также признать право на самоопределение Польши. Кроме того, в состав Польши были включены территории Западной Украины и Западной Белоруссии. В январе 1918 г. Бессарабия была оккупирована румынскими войсками и включена в состав Румынии. В мае 1919 г. была провозглашена независимость Эстонии, в августе 1919 г. — Литвы, а в январе 1920 г. — Латвии. В Закавказье в отличие от прибалтийского региона, устанавливалась советская власть. В апреле 1920 г. была провозглашена Азербайджанская ССР, в ноябре 1920 г. — Армянская ССР, а в феврале 1921 г. — Грузинская ССР. В первой половине 1918 г. на территории РСФСР по инициативе местных советов появились также автономные республики (Туркестанская, Таврическая, Донская, Кубано-Черноморская и Терская). В конце 1918 г. была образована Трудовая коммуна немцев Поволжья, а в 1919 г. — Башкирская и Крымская автономные республики. В июне 1920 г. были созданы Карельская трудовая коммуна и Чувашская автономная область, в августе 1920 г. — Киргизская АССР, а в ноябре 1920 г. — Калмыкская АО, Марийская АО и Автономная область вотякского народа. Сильно обстановка обострилась на Дальнем Востоке, поэтому была создана Дальневосточная Республика (ДВР). В январе 1921 г. были проведены выборы в Учредительное собрание ДВР. 27 апреля 1921 г. Учредительное собрание приняло Основной закон (Конституцию) Дальневосточной республики, в соответствии с которым ДВР объявлялась демократической республикой. В Конституции ДВР упразднялась частная собственность на землю и ее недра, леса и воды, а также провозглашалась национализация всей земли без выкупа и других компенсаций. В Конституции декларировалась широкая автономия для национальных меньшинств. В частности, была образована Бурят-Монгольская автономная область, а остальные национальные меньшинства получили культурно-национальную автономию. После освобождения Красной Армией в октябре 1922 г. территории Дальнего Востока от японских и белогвардейских войск необходимость в таком государстве исчезла и Народное собрание ДВР 14 ноября 1922 г. приняло решение передать власть в республике Советам. 46. Первые советские кодексы 1918 г. Принятый ВЦИК 16 сентября 1918 г. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве обобщил имевшуюся к этому времени практику судебных органов и органов ЗАГС. Прежде всего, кодекс ответил на вопрос, имеют ли силу браки, заключенные по религиозным обрядам до революции, поскольку предыдущее законодательство (Декрет от 18 декабря 1917 г.) ответа на него не давало. Устанавливалось, что церковные и религиозные браки, заключенные до 20 декабря 1917 г. с соблюдением условий и формы, предусмотренных статьями (3, 5, 12, 20, 31 или 90) действовавших законов гражданских, имеют силу зарегистрированных браков. По-иному выражалось отношение к религиозным бракам, заключенным после революции. Кодекс провозглашал с полной категоричностью: «Никаких прав и обязанностей для лиц, в него вступающих, религиозный брак не порождает, только гражданский (светский) брак, зарегистрированный в отделе записей актов гражданского состояния, порождает права и обязанности супругов». 47. Политика «военного коммунизма». Страна была объявлена военным лагерем. Это означало, что везде устанавливался военный режим, а для внедрения его в жизнь был создан Совет рабочей и крестьянской обороны. С 1918 г. проводилась национализация промышленности, ввели безденежные расчеты, сделали бесплатными транспорт и коммунальные услуги, перешли к оплате труда натурой и установили продовольственную диктатуру. Одновременно началось проведение политики по уничтожению нетрудовых классов. ВЧК стала центральным органом, объединявшим деятельность местных ЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности на всей территории РСФСР. Появились ревтрибуналы, которые имели право вынесения приговоров по делам, расследуемым чрезвычайными комиссиями, они стали превращаться в чрезвычайные специальные судебные органы. Под зачистку попали слои населения, не принадлежавшие к трудовым классам, попал туда и трудовой класс — крестьянство. Распределение продуктов в городах приводило к опустошению на селе. Советы ввели монополию хлебной торговли и насильственные меры по заготовке хлеба. В деревню направляли продотряды, продразверстка была распространена на все продукты питания: масло, молоко, картофель, мед, мясо. С 1920 г. введена всеобщая трудовая повинность (прежде она касалась только эксплуататорских классов), которая больнее всего ударила по крестьянам. Не заинтересованные в результатах своего труда, крестьяне стали сокращать посевные площади. Большевики назвали такую реакцию крестьян экономическим саботажем. Для борьбы создали штрафные рабочие команды и концентрационные лагеря. К концу 1920 г. стало ясно, что военный коммунизм себя исчерпал. Никакие принудительные меры не могли накормить и одеть страну. С окончанием Гражданской войны он был отменен. 48. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. Главный принцип уголовного права: целесообразность. Он противопоставлялся принципу законности). Принцип разрешения дел судами: «социалистическое правосознание» судов. Допускался принцип применения судами аналогии права при отсутствии в законе конкретной нормы, разрешающей конкретное дело. Цель уголовного права – уничтожение классовых противников пролетариата и согласование общих его действий, направленных на достижение этой цели. Структура руководящих начал включала введение и разделы: об уголовном праве; об уголовном правосудии; о преступлении и наказании; о стадиях осуществления преступления; о соучастии; о видах наказания; об условном осуждении; о пространстве действия уголовного права. Руководящие начала не делились на общую и особенную части. Уголовное право (по руководящим началам) – это «система правовых норм, нацеленных на защиту общественных отношений, отвечающих принципам трудящихся масс в переходный от капитализма к коммунизму период, посредством применения к преступникам репрессивных мер». Преступление – это нарушение порядка общественных отношений, охраняемых уголовным законодательством. Общий репрессивный характер руководящих начал обусловил отсутствие в нем упоминания о формах вины, необходимой обороне, крайней необходимости как обстоятельств, влияющих на характер и степень ответственности лица. Наказание – это меры принудительного воздействия, которые обеспечивают законный порядок общественных отношений от его нарушителей. Принцип назначения уголовного наказания: суд в этом случае должен был учитывать степень и характер социальной опасности преступника, а также социальную принадлежность преступника («принадлежащий к имущему классу» или «неимущий») и социальную направленность деяния («в интересах угнетающего класса»), т. е. уголовное законодательство было классовым. Руководящие начала содержали и классовые смягчающие ответственность обстоятельства: принадлежность к «неимущему классу»; состояние голода, нужды; невежество; несознательность. На меру наказания также влияли: политический или личный характер мотивов преступления; степень осознания преступником своего деяния; соучастие; профессионализм преступника; применение насилия; объект преступления; отягчающие обстоятельства: мотивы жестокости, злобы, коварства, хитрости, запальчивости, легкомыслия и небрежности. Система наказаний (по руководящим началам): внушение; общественное порицание; принудительное изучение курса политграмоты; бойкот; исключение из коллектива; возмещение ущерба; отстранение от должности; конфискация имущества; лишение политических прав; объявление «врагом народа»; принудительные работы; лишение свободы; объявление вне закона; расстрел. 49. Судебная реформа 1922 г. Создавалась новая судебная система и делилась на 3 звена: Народный суд (в уезде - районе). Этот выступал в качестве суда первой инстанции и рассматривал большинство уголовных и гражданских дел. Он функционировал в составе или постоянного народного судьи, или постоянного народного судьи и 2 заседателей. Судьи и заседатели избирались Губисполкомами на 1 год с правом переизбрания из числа граждан, обладавших избирательными правами. Губернский (позднее «областной» или «краевой») суд. Его состав, порядок комплектования был аналогичен народному суду. являлся судом первой инстанции по сложным гражданским делам и особо тяжким уголовным преступлением; а также был кассационной инстанцией и органом судебного управления по отношению к народным судам. Верховный суд РСФСР. Он включал Президиум, Пленум и 7 Коллегий. Состав Верховного суда избирался ВЦИКом. Он выступал судом первой инстанции по делам государственной важности; кассационной инстанцией по отношению к губернским судам и надзорной инстанцией по отношению ко всем судебным органам РСФСР. ДОП ИНФА (29 октября 1924 г. были утверждены «Основы судоустройства СССР и Союзных Республик», согласно которым на судебные органы наряду с классовыми задачами (ограждения завоеваний революции и рабоче-крестьянской власти) возлагалась (в связи с введением НЭПа) и задача «осуществления революционной законности в личных и имущественных отношениях граждан». Существовавшая судебная система дополнялась «Высшими» (или «Главными») судами АССР и «Верховным судом СССР». Параллельно с системой народных судов действовали в период НЭПа и специальные суды: «трудовые сессии народных судов» (для разбирательства трудовых споров); «земельные комиссии» (для разбирательства земельных споров); «Высшие арбитражные комиссии» при СТО СССР и «Экономических совещаниях» республик (для разбирательства хозяйственных споров между государственными учреждениями и предприятиями).) 50. Кодификация советского права в 1922 — 1924 гг. Основная причина кодификации – переход к НЭПу. Нужно было оформить НЭП и очертить его законодательные рамки. 1) Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. 2) Земельный и Трудовой кодексы РСФСР 1992 года. Правовое регулирования частно-хозяйственных отношений. 3) Создание и основные положения Уголовного кодекса 1922 года. |