Конспект - лекции история россии. Введение в историческую науку. Теория и методология исторической науки

Скачать 8.39 Mb. Скачать 8.39 Mb.

|

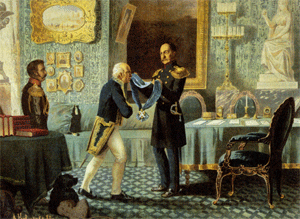

Тема: Политическое и социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX века.Цель: рассмотреть социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине XIX в.План:1. Внутренняя политика Александра I. М. М. Сперанский и его проект государственных преобразований.2. Внутренняя политика Николая I Теория официальной народности.1. Внутренняя политика Александра IВ ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в России произошел новый дворцовый переворот, в результате которого был убит император Павел I. На престол взошел его старший сын Александр. На формирование личности Александра повлияли идеи просвещения. Вместе с тем, атмосфера враждебности между «большим двором» Екатерины II и двором Павла в Гатчине, прохладные отношения между отцом и бабкой заставляли Александра лавировать, воспитали в нем такие черты, как скрытность, недоверие к людям. Внутреннюю политику Александра I принято делить на два этапа: 1801–1812 гг. и 1814–1825 гг. Мы не рассматриваем период Отечественной войны 1812 г. и зарубежных походов русской армии, так как в течение 1812-1814 гг. внутренняя политика России была подчинена решению военных и внешнеполитических задач. Политика Александра I в 1801–1812 гг.Среди первых мероприятий Александра I нужно отметить шаги, направленные на отмену наиболее одиозных законов Павла, вызывавших острое недовольство дворян: · восстановление Жалованной грамоты дворянству; · подтверждение Жалованной грамоты городам; · объявление амнистии людям, пострадавшим при Павле; · разрешение свободного ввоза иностранных книг, отмена регламентации в быту. Для решения насущных внутриполитических задач при императоре создается Негласный комитет (существовал в 1801–1805 гг.). В комитет вошли люди, близкие императору по духу: граф П.А. Строганов, князь А.А. Чарторыйский, граф В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев. Политику, проводимую Александром с опорой на Негласный комитет на первом этапе правления, можно разделить на три направления: · мероприятия по облегчению положения крестьян. К началу правления Александра I относятся одни из первых мер, направленных на смягчение форм крепостного права: - прекращена раздача государственных земель дворянам, что ограничило распространение крепостничества; - с 1801 г. было предоставлено право не-дворянам покупать незаселенные земли, что нарушало дворянскую монополию на владение землей; - указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) позволил освобождение крепостных с землей за выкуп с согласия помещика; - с 1809 г. помещикам было запрещено ссылать крестьян на каторгу в Сибирь; запрещено публиковать в газетах объявления о продаже людей. · административные преобразования. В 1802 г. была проведена реформа системы государственного управления. Вместо коллегий было создано 8 министерств (военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, коммерции, финансов, народного просвещения и юстиции). При организации министерств особое значение придавалось идее единоначалия.

Александр I планировал и более глубокое реформирование государственного управления. С 1808 г. разработкой проекта преобразований занимался М.М. Сперанский. В проекте Сперанского ("Введение к уложению государственных законов", 1809 г.) речь шла о том, чтобы, не покушаясь на полноту самодержавной власти, создать в России выборную Государственную думу и ввести выборные судебные инстанции. Проект предусматривал создание Государственного совета как связующего звена между царем и органами центрального и местного управления. Все эти органы Сперанский предлагал наделить лишь совещательными функциями, предоставив избирательные права дворянам, купечеству и государственным крестьянам. Александр принципиально поддержал проект, но против этих предложений выступила консервативно настроенная часть дворянства. Александр в канун войны с Францией нуждался в поддержке широких слоев дворянства, поэтому проект реализован не был. Единственным предложением Сперанского, воплощенным в жизнь, стало учреждение Государственного совета (1810 г.). · политика в сфере просвещения. При организации министерств в 1802 г. среди первых было создано и министерство народного просвещения. Оно имело в своем ведении высшие, средние и низшие учебные заведения, Академию наук, Академию художеств, типографию и цензуру, Публичную библиотеку в Петербурге. Наибольшее значение имело открытие новых университетов: Казанского (1804 г.), Харьковского (1805 г.), Петербургского (1819 г.). В 1804 г. принят университетский устав, гарантировавший университетам автономию. В 1804 г. принимается либеральный цензурный устав. Однако не все заявленные реформы были осуществлены. Исследователи называют различные причины свертывания реформ. Причины свертывания реформ: - мощная дворянская оппозиция либеральному курсу (ситуация со Сперанским), боязнь императором дворцового переворота; - ожидание войны с Францией, необходимость консолидации общества; война - не лучшее время для либеральных реформ. Политика Александра I в 1814–1825 гг. После победоносного завершения Отечественной войны либеральный курс Александра не был реанимирован. Большое влияние на содержание внутренней политики в России в послевоенное время оказывал А.А. Аракчеев. По его имени 1810–1820-е гг. часто именуют аракчеевщиной. Аракчеевщина – внутриполитический курс в последнее десятилетие (1815–1825 гг.) правления Александра I, характеризующийся стремлением навести бюрократические порядки во всех сферах жизни российского общества, насаждением военных поселений, ужесточением дисциплины в армии, усилением гонений на просвещение и печать. Новый курс нашел свое проявление в следующих мерах: 1816 г. – самое яркое проявление аракчеевщины – организация военных поселений; Еще до войны в России стали вводиться военные поселения (с 1810 г.). Это особая организация вооруженных сил в России, при которой строевая служба совмещается с ведением хозяйства.

сокращение военных расходов; ликвидация рекрутских наборов; ограничение распространения крепостничества путем скупки крестьян у разоренных войной помещиков. Однако негативных последствий организации военных поселений оказалось больше. Быт крестьян в военных поселениях был жестко регламентирован, сохранялись тяжелые условия жизни, что вызвало ряд вооруженных выступлений. Военные поселения неоднократно реорганизовывались, но были отменены только в 1857 г. 1818–1819 гг.– гонения на профессоров Казанского и Петербургского университетов; усиление цензуры; 1822 г. – запрет тайных организаций; 1822 г. – разрешение помещикам вновь (после 1809 г.) ссылать крестьян в Сибирь. Однако и на втором этапе правления Александра I проходили вполне либеральные реформы: по поручению императора велась разработка проекта освобождения крестьян; завершилась реформа крестьян в Прибалтике (начата еще в 1804 г.): здесь крестьяне получили личную свободу, но без земли; в 1815 г. Польше была предоставлена конституция, провозгласившая ее внутреннее самоуправление; в 1818 г. министром юстиции Н. Новосильцевым началась разработка Государственной Уставной грамоты для России на принципах польской конституции, но и этот проект не был реализован. С 1822 г. Александр I отходит от государственных дел, становится более религиозным (мистицизм). По официальной версии 19 ноября (1 декабря по н.ст.) 1825 г. он умирает в Таганроге, куда уехал сопровождать больную туберкулезом супругу. Неофициальная версия – легенда о Федоре Кузьмиче Томском. Согласно легенде Александр I в 1825 г. по благословлению Серафима Саровского принял решение отказаться от престола и инкогнито уйти из мирской жизни, приняв вид странника. В 1840-х гг. возникла легенда, что старец Федор Кузьмич (?-1864), сосланный за бродяжничество в Томскую губернию, и является тайно покинувшим престол Александром I. Итоги царствования Александра I противоречивы. С одной стороны – масса либеральных инициатив, с другой стороны – слишком мало из задуманного реализовано. Однако среди заслуг Александра I можно назвать первые шаги по ограничению крепостничества. 2. Внутренняя политика Николая IОсобенности политики николаевской эпохиНа содержание внутренней политики Николая I оказали влияние обстоятельства вхождения на престол (восстание декабристов), а также ситуация в Европе во второй четверти XIX в. Европу в 1830 г. и в 1848 г. сотрясли революционные волны. Николай – убежденный монархист – видел своей задачей недопущение проникновения в Россию революционных идей. Необходимым условием упрочения строя император считал усиление своего личного контроля за работой государственного аппарата. Николаевское царствование – время предельной централизации управления империей, апогей самодержавия. Возросло значение Собственной его императорского величества канцелярии, с помощью которой Николай I осуществлял управление колоссальной державой. Собственная его императорского величества канцелярия - орган государственного управления России в конце XVIII в. - 1917 г. С 1826 г. центральное звено системы отраслевого управления. Состояла из 6 отделений (I - собственно канцелярия; II - систематизация законов; III - политический сыск; IV - женское высшее образование; V - разработка реформы государственных крестьян; VI - разработка административной реформы на Кавказе); деятельность координировалась императором и госсекретарем. Во второй половине XIX в. утратила прежнее значение. Вступив на престол в условиях дворянского восстания, Николай начинает свое правление с ужесточения контроля над обществом. С 1826 г. обеспечивать «безопасность престола и спокойствие в государстве» стало III отделение (руководитель А.Х. Бенкендорф) Собственной его императорского величества канцелярии. Исполнительным органом III отделения был Корпус жандармов, образованный в 1827 г. Россия была поделена на жандармские округа, возглавлявшиеся жандармскими генералами. В каждой губернии вопросами охраны государственной безопасности ведал специально назначенный штаб-офицер жандармерии. Общая численность Корпуса была, впрочем, невелика. В 1850 г. в его составе насчитывалось 210 офицеров и более 5 тысяч нижних чинов. Кроме того, III отделение располагало обширной сетью тайной агентуры. С помощью имеющихся средств отделение организовывало секретный надзор за частными лицами, правительственными учреждениями, литературой и т.п. Политика в сфере печати и образования Предметом особых забот Николая I были печать и образование, где могла укорениться «революционная зараза». В 1826 г. был издан новый цензурный устав (т.н. «чугунный устав»), который своими жесткими нормами наложил весьма тяжкое бремя на издателей и авторов. В 1828 г. новый устав несколько смягчил крайности «чугунного устава», тем не менее, мелочный и жесткий надзор за печатью сохранялся. Пристальному надзору подвергались и учебные заведения. Николай I стремился сделать школу сословной, а преподавание вести в строгом православно-монархическом духе. · С 1827 г. было запрещено допускать крепостных крестьян (за редким исключением) в средние и высшие учебные заведения. · Согласно новому школьному уставу 1828 г. между существовавшими типами школ (одноклассное приходское училище для крестьян, трехклассное уездное училище для мещан и купцов, семиклассная гимназия для дворян) уничтожалась какая-либо преемственная связь, поскольку в каждом из них могли обучаться лишь выходцы из соответствующих сословий. · В 1833 г. министром народного просвещения С.С. Уваровым была сформулирована теория официальной народности, которая служила целям идеологической борьбы со свободомыслием. В духе этой теории, обосновывавшей соответствие существующих порядков русской национальной традиции, строилось преподавание в учебных заведениях. Теория официальной народности активно пропагандировалась в прессе и литературе. · Устав 1835 г. лишил университеты значительной части их прав и внутренней самостоятельности. Попытки обновления государственной системы

Для обеспечения законности в Российской империи большое значение должна была иметь кодификация законов, завершенная к 1833 г. Результатом этой обширной работы по систематизации законов, появившихся после Соборного уложения 1649 г., стало издание 45-томного «Полного собрания законов Российской империи» и 15-томного «Свода законов Российской империи». В полное собрание вошли все законы, принятые в России с 1649 по 1825 гг., а в свод законов были включены только действующие законы. Руководил работами по кодификации законодательства М.М. Сперанский. Сословная политика НиколаяКрестьянский вопрос Николай I неоднократно возвращался к мысли о необходимости урегулирования вопроса о крепостном праве. Различные варианты решения этой проблемы разрабатывались в 8 секретных комитетах, которые в разное время создавались в России. Анализируя действия властей по решению крестьянского вопроса, нужно различать политику в отношении государственной деревни и политику в отношении частной деревни. Во второй половине 1830-х гг. была проведена реформа государственной деревни (реформа П.Д. Киселева). Киселев провозгласил своей целью приблизить положение государственных крестьян к положению "свободных сельских обывателей". Было изменено управление государственной деревней. Значительно увеличились земельные наделы государственных крестьян. Подушная подать стала постепенно превращаться в земельно-промысловую. Появились больницы и школы, крестьяне получили агротехническую помощь, смогли пользоваться кредитом. С другой стороны, реформа обернулась для казенной деревни усилением административной опеки со стороны чиновничества, ростом произвола начальства. По отношению к частной деревне в николаевскую эпоху был принят ряд указов. 1833 г. - запрет перевода крестьян в дворовых с лишением их надела; запрет продажи крестьян с раздроблением семейств. 1842 г. - указ "Об обязанных крестьянах": помещик мог заключить с крестьянином договор, по которому последний получал личную свободу и участок земли в пользование за исполнение установленных повинностей. 1847 г. - право крестьян выкупаться в случае продажи имения с торгов (с 1849 г. - с разрешения помещика). 1847-1848 гг. - инвентарная реформа (Украина, Белоруссия): в специальных документах - "инвентарях" - фиксировались крестьянские наделы и повинности, которые не могли быть изменены помещиком. 1848 г. - разрешение крепостным крестьянам покупать на свое имя незаселенные земли. Дворянская политика Декабристское восстание продемонстрировало, что не все дворяне являются надежной опорой трона. По мере разложения крепостнической системы проявлялся процесс постепенного экономического оскудения дворянства. В этой ситуации власть стремилась упрочить положение высших и средних слоев помещиков, жертвуя интересами слабевших экономически, а потому казавшихся и политически ненадежными представителей дворянства. Меры: манифест 6 декабря 1831 г. допускал к участию в выборах на дворянские общественные должности только тех помещиков, которые имели не менее 100 душ крестьян или 3 тысячи десятин незаселенной земли; для затруднения проникновения в дворянскую среду выходцев из податных сословий в 1845 г. были внесены изменения в «Табель о рангах»: теперь на военной службе потомственное дворянство приобреталось лишь по достижении старшего офицерского чина, а на гражданской – чина V, а не VIII класса, как раньше; в этом же ключе (не допустить размывания дворянства!) следует рассматривать создание института «потомственных почетных граждан» (манифест 10 апреля 1832 г.); для укрепления материальной базы первого сословия и недопущения разорения дворянских имений в 1845 г. был создан институт заповедных наследственных имений (майоратов). Они не подлежали дроблению и, составляя собственность дворянского рода, переходили по наследству к старшему сыну. Итоги царствования Николая IВ конце тридцатилетнего царствования Николая I началась Крымская война (1853–1856 гг.), показавшая, что при сохранении существующих порядков Россия не может состязаться на равных с передовыми государствами Западной Европы. Достигшее апогея самодержавие оказалось не в состоянии обеспечить эффективное, отвечающее условиям эпохи функционирование государственной машины. В 1855 г. в обстановке военных неудач Николай I умер. Очевидная несостоятельность проводившегося им курса выдвинула на повестку дня вопрос о проведении реформ, способных обновить страну, преодолеть отставание России от ведущих держав. Контрольные вопросы:

|