Конспект - лекции история россии. Введение в историческую науку. Теория и методология исторической науки

Скачать 8.39 Mb. Скачать 8.39 Mb.

|

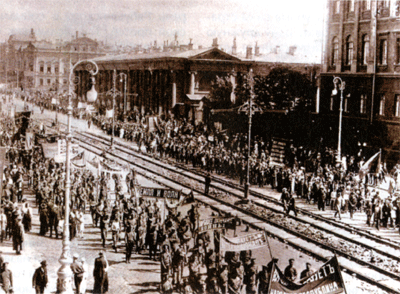

Тема: Революция 1905–1907 гг. и модернизация России.Цель: рассмотреть I русскую революцию 1905 – 1907 гг. и проблемы модернизации РоссииПлан:1. Революция 1905 – 1907 гг.: причины, ход и итоги2. Зарождение парламентаризма в России3. Деятельность П.А. Столыпина и общественно-политическая обстановка в 1911–1914 гг.1. Революция 1905 – 1907 гг. : причины, ход и итогиПредпосылки революцииГоворя об обстоятельствах, вызвавших первую русскую революцию, можно разделить их, с одной стороны, на проблемы, копившиеся в обществе годами, а, с другой стороны, на те факторы, которые непосредственно приблизили революцию в начале XX в. (см. табл.) Таблица

Ход революции

«Кровавое воскресенье» – возникновение советов (первый в Иваново-Вознесенске) – крестьянские восстания (летом 1905 г. возник Всероссийский крестьянский союз) – выступления в армии (июнь 1905 г., броненосец «Потемкин Таврический»). Пик революции: октябрь – декабрь 1905 г. Всероссийская октябрьская политическая стачка (апогей революции октябрь–декабрь 1905 г.) – Манифест 17 октября – возникновение политических партий – декабрьское вооруженное восстание в Москве. Беспрецедентная по числу (около 2 млн. человек) и категориям (студенты, служащие, рабочие) участников октябрьская политическая стачка заставила власть пойти на серьезные уступки обществу – появляется Манифест 17 октября. Появление этого документа было по-разному встречено в обществе: либеральная часть прежних сторонников революции Манифестом была удовлетворена и отошла от сопротивления властям; другая, более радикальная часть революционеров, не нашла в Манифесте удовлетворения своих требований (свержение монархии). Отсюда – попытка поднять общество на новое противостояние (московское декабрьское вооруженное восстание). Однако эта попытка провалилась. Нисходящая линия: январь 1906 г. – июнь 1907 г. Медленное затухание революции. Итоги революцииСобытия 1905–1907 гг. открыли новую страницу в истории России: · сменилась форма правления: Россия из абсолютной монархии превратилась в монархию ограниченную (парламентскую, думскую); · появился парламент; · были легализованы политические партии; · появились профсоюзы; · исчезла предварительная цензура. После революции несколько улучшилось положение широких народных слоев: · крестьяне перестали платить выкупные платежи; · выросла зарплата промышленных рабочих; · усовершенствовалось их социальное обеспечение; · рабочий день сократился до 9–10 часов. Революция в России оказала влияние на антифеодальное движение в Турции, Иране, Китае (1907–1913 гг.). 2. Зарождение парламентаризма в РоссииМанифест 17 октября 1905 г. Учреждение Государственной думыВ августе 1905 г. был опубликован закон о представительстве – совещательной Государственной думе («булыгинский проект»). Но это уже никого не устраивало. Под руководством С.Ю. Витте была разработана программа политического переустройства. По Манифесту 17 октября Россия получила законодательную Думу. За императором оставалась исполнительная власть. В России появился парламент, состоящий из двух палат: верхняя палата – Государственный совет; нижняя палата – Государственная дума. Половина состава Государственного совета назначалась царем, а половина избиралась корпорациями (организациями): земствами, дворянскими собраниями, университетами и т.д. Дума созывалась на 5 лет. При выборах избиратели делились на курии, выдвигавшие разное количество депутатов. 1 голос помещика = 3 буржуа = 15 крестьянам = 45 рабочим. Но даже при этом депутаты от крестьян могли составить 40 %. На это правительство пошло сознательно, рассчитывая на веру крестьян в царя. Депутаты имели право обсуждать законопроекты, бюджет, а также делать запросы министрам. Вне контроля парламента остались военные дела, внешняя политика и вопросы императорского двора. Отныне законопроект становился законом в том случае, если он пройден через Думу, затем – через Госсовет и, наконец, подписан императором. Накануне введения представительства было учреждено объединенное правительство – Совет министров (теперь министры должны были сообща обсуждать законопроекты и важные мероприятия). Программы политических партийОктябрьский Манифест легализовал существование политических партий в России. Уже до конца 1905 г. было официально зарегистрировано около 50 партий. Рассмотрим программы наиболее влиятельных политических партий, возникших в России в начале XX в. (см. табл.) Таблица

Деятельность I и II Государственных дум

Председателем I Думы был избран кадет С.А. Муромцев. Важнейшим вопросом обсуждения был аграрный. Кроме того, трудовики требовали объявления политической амнистии, упразднения Государственного совета, расширения прав Думы (установления ответственности правительства не перед царём, а перед Думой). 8 июля 1906 г. правительство приняло решение о роспуске Думы и о проведении новых выборов. Деятельность II Государственной думы (20 февраля – 3 июня 1907 г.). Выборы проходили в начале 1907 г. на основе старого избирательного закона, поэтому ситуация во II Думе в общих чертах напоминала ситуацию в I Думе.

Избирательный закон 1905 г.: при выборах избиратели делились на курии, выдвигавшие разное количество депутатов. 1 голос помещика = 3 буржуа = 15 крестьянам = 45 рабочим. В Думу было избрано 518 депутатов, из них 66 социал-демократов, 37 эсеров, 104 трудовика, 16 народных социалистов. 99 мест получили кадеты, 44 – октябристы, 10 – крайне правые. Председателем II Государственной думы был избран кадет Ф.А. Головин. Эта Дума проработала 102 дня. По-прежнему аграрный вопрос оставался центральным. В силу оппозиционности Думы законопроекты, поступавшие не ее рассмотрение из правительства, проваливались во время голосования, точно так же, как предложения, принятые депутатами, не могли пройти голосования в Госсовете. 3 июня 1907 г. было объявлено о роспуске II Государственной Думы и изменении системы выборов. С прежней ставкой на крестьянина было покончено, значительно сократилось представительство рабочих и национальностей. Новое соотношение голосов выглядело следующим образом. 1 голос помещика = 4 крупным буржуа = 68 мелких городских хозяев = 260 крестьян = 543 рабочих. Именно события 2–3 июня считаются окончанием революции. Дело в том, что в эти дни власть фактически идет на государственный переворот, нарушив закон (монарх не имел право без Думы менять избирательный закон). Однако никакой реакции общества не последовало, что позволяет делать вывод о том, что революция сошла на нет. Третьеиюньская монархияВнутриполитический курс, установившийся в стране после роспуска II Государственной думы и изменения избирательного закона, принято называть третьеиюньской монархией, ставшей последней фазой эволюции российского самодержавия. В политической системе этого периода сочетались элементы нового и старого, черты парламентаризма и черты классического самодержавия. Преобразования, проведенные в период революции (создание Госдумы и пр.), знаменовали собой движение к правовому государству. Вместе с тем в политической жизни страны огромную, во многом ведущую роль продолжали играть институты и нормы, унаследованные от прошлого. Двойственностью отличалась и социальная природа третьеиюньской монархии. Хотя дворянство сохраняло статус первого сословия империи, преобразования, осуществленные в 1905–1907 гг., открыли российской буржуазии более широкие возможности для воздействия на управление страной, чем это было раньше (влиять через Думу). Воплощением третьеиюньской системы стала III Государственная дума, собравшаяся осенью 1907 г. По итогам выборов правые (черносотенцы) получили 146 депутатских мест, октябристы – 155, кадеты – 108, социал-демократы – 20, трудовики – 13 мест. Председателями III Госдумы были: Н.А. Хомяков (до марта 1910 г.), А.И. Гучков (март 1910 г. – март 1911 г.), М.В. Родзянко (март 1911 г. – 9 июня 1912 г.). В III Думе сложился своеобразный механизм парламентского октябристского маятника, позволявший правительству проводить нужную ему линию, лавируя между правыми и левыми. "Октябристский мятник". В политическом центре III Государственной думы оказалась фракция октябристов. Её устраивала политика правительства, и от позиции её депутатов во многом зависела судьба принимаемых решений. При голосовании проправительственных проектов фракция октябристов голосовала вместе с фракциями правых и националистов ("маятник" клонился вправо), а при голосовании проектов реформ буржуазного характера октябристы блокировались с кадетами и примыкавшими к ним фракциям ("маятник" клонился влево). За всё время работы Дума обсудила и приняла 2432 законодательных акта. III Госдума проработала весь положенный ей срок и завершила свою работу в 1912 г. 3. Деятельность П.А. Столыпина и общественно-политическая обстановка в 1911–1914 гг.Творцом новой политической системы, безусловно, следует считать П.А. Столыпина. Столыпин был сторонником сильной монархии, влиятельного поместного дворянства. Выступая за скорейшее подавление революции, он понимал, что при этом нельзя ограничиваться одними репрессиями, нужны реформы. Для этого ему была необходима Дума, способная сотрудничать с правительством. Известны слова Столыпина: «Сначала успокоение, потом реформы». Именно по этой формуле он и действовал. В 1906 г. ужесточилась борьба с революционным движением. Подробнее. Способы борьбы с революционным движением в 1906-1907 гг.: · вводились военно-полевые суды (в них разбирательство велось несколькими офицерами в ускоренном порядке без защиты); · широко использовалось внедрение полицейских агентов в революционные организации; · урезались права окраин.

Центральное место в программе Столыпина занимали планы решения аграрного вопроса. Аграрная реформа П. А. Столыпина: Цель: 1. Создать крепкого хозяина на земле. 2. Отвлечь крестьян от революции

Однако этим столыпинский «пакет реформ» не исчерпывался. Предложения П.А. Столыпина: реорганизация системы местного самоуправления. Подробнее; Предлагалось реорганизовать местное управление с тем, чтобы увеличить долю крестьян в земствах и урезать власть предводителя дворянства в уездах. В министерстве внутренних дел был подготовлен проект земской реформы, предусматривавший ослабление жесткого бюрократического контроля над местным самоуправлением. Преобразования должны были коснуться и судебной сферы, восстановив институт мировых судей и усовершенствовав систему местной юстиции. Уже в 1906 г. ликвидировались некоторые ограничения, существовавшие для сельского населения (паспортные, в поступлении на гражданскую службу). изменения в конфессиональной сфере. Подробнее. По конфессиональному вопросу планировалось: · облегчение положения старообрядцев; · отмена ограничений, установленных для инославных церквей; · разрешение перехода из православия в другие христианские веры; · облегчение смешанных браков. Названные элементы в случае их реализации должны были способствовать модернизации страны. Однако столыпинская программа встретила серьезную оппозицию, в первую очередь, со стороны дворянства: отстаиваемые Столыпиным предложения грозили покончить с одной из последних привилегий российской аристократии – их преобладанием в местном управлении. В итоге противостояния удалось реализовать лишь мизерную часть программы Столыпина (не считая аграрных преобразований). 1 сентября 1911 г. П.А. Столыпин был смертельно ранен.

Осенью 1912 г. прошли выборы в IV Думу. Дума, избранная по избирательному закону 1907 г., мало отличалась по составу от своей предшественницы. Однако IV Думе пришлось работать в иных условиях, чем Думе 3-го созыва (Первая мировая война, предреволюционные годы), и она оказалась гораздо менее лояльной монарху и правительству. Столыпина на посту председателя Совета министров сменил Коковцов Владимир Николаевич">В.Н. Коковцов. Министром внутренних дел в 1912 г. стал Н.А. Маклаков, монархист по политическим убеждениям. Уже в начале 1914 г. В.Н. Коковцов был уволен в отставку, а новым главой правительства стал И.Л. Горемыкин, также придерживающийся правых взглядов. Тем временем в стране не утихало забастовочное движение. Серьезное влияние на общественно-политическую обстановку в стране оказала начавшаяся в июле 1914 г. Первая мировая война. Контрольные вопросы:

Тема: Россия в условиях первой мировой войны и общенационального кризиса.Цель: раскрыть внутриполитическое развитие страны в период первой мировой войны и революций.План:

1.Внутриполитическое развитие в период Первой мировой войны

Авторитет власти еще больше упал, когда с августа 1915 г. исполнять обязанности главнокомандующего стал император, и это не принесло ожидаемых побед. Поражения же русской армии теперь непосредственно связывались с именем Николая II.

Ситуация в отношениях царя и Думы усугублялась также и тем, что в это время определённым влиянием на царскую семью пользовался «старец» Г.Е. Распутин, имевший в обществе репутацию пьяницы, распутника, финансового махинатора. В обществе упорно распространялись слухи, что Россией правит малограмотный мужик вместе с немкой-царицей. Авторитет царя, монархии в обществе падал. 2. Революция 1917 г. в РоссииФевральская революция

Среди произошедших за десятилетие изменений следует отметить: по крестьянскому вопросу: отмену выкупных платежей в 1905 г.; по рабочему вопросу: некоторые изменения рабочего законодательства, облегчившие положение рабочих, но не снявшие остроту отношений между рабочими и работодателями; среди политических предпосылок: фактическое сохранение самодержавия, хотя де-юре с 1905 г. Россия - страна с ограниченной монархией как формой правления. 23 февраля (8 марта по нов. ст.) на предприятиях Петрограда проходили митинги и собрания, посвященные Международному женскому дню. Стихийно начались рабочие демонстрации под лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!». В течение следующих двух дней демонстрации, митинги, стачки приняли еще больший характер. Николай II, находившийся в это время в Ставке в Могилеве, потребовал от командующего Петроградским военным округом генерала С.С. Хабалова навести порядок в столице. 26 февраля в ряде районов полиция стала применять оружие против демонстрантов. 27 февраля на сторону рабочих стали переходить солдаты Петроградского гарнизона. Николай II распорядился распустить Думу и послать в Петроград войска. Однако эти отряды были задержаны революционно настроенными железнодорожниками. Дума, получив известие о роспуске, образовала Временный комитет, который взял на себя функции правительства. Царь попытался попасть в Царское Село, но не смог это сделать из-за сложностей на железнодорожных путях. Председатель Думы М.В. Родзянко в телеграммах стал склонять царя к созданию правительства, ответственного перед Думой, на что после долгих колебаний Николай II согласился.

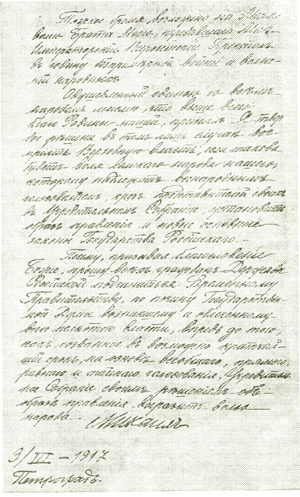

До царя довели позицию лидеров Думы. Николай II, оказавшись в полной изоляции, 2 марта подписал манифест об отречении от престола за себя и за больного сына Алексея в пользу брата Михаила. На следующий день, 3 марта 1917 г., состоялась встреча членов думского комитета с Великим князем Михаилом Александровичем, который также отрекся от престола. Так в России за несколько дней – с 23 февраля по 3 марта 1917 г. – рухнула монархия. До сих пор у историков нет общепринятого взгляда на причины крушения монархии в России. Высказываются разные мнения: от того, что монархизм объективно исчерпал свой исторический ресурс до представления падения самодержавия как результата заговора антирусских сил. Явление двоевластияЕще в дни Февральской революции в столице сложилось двоевластие. Депутаты Государственной думы после ее роспуска образовали Временный комитет членов Государственной думы, куда вошли кадеты и октябристы. Тогда же был создан Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) из меньшевиков, эсеров, энесов, представителей профсоюзов. 2 марта 1917 г. Временный комитет Госдумы и Петросовет образовали Временное правительство, которое должно было перестроить старый госаппарат, закрепить соответствующими декретами завоевания революции и действовать до созыва Учредительного собрания. Предполагалось, что Учредительное собрание выработает конституцию и установит форму будущего государственного устройства России. Во Временное правительство вошли 12 человек (7 кадетов, 3 октябриста, 2 представителя др. партий). Председателем и министром внутренних дел стал Г.Е. Львов. Одновременно свои функции осуществлял и Петросовет. Так, в России после свержения монархии установились две власти: власть Временного правительства и власть Советов. Советы выполняли важные государственные функции. Временное правительство могло действовать и проводить в жизнь декреты только при поддержке Советов. Петросовет был тесно связан с солдатскими массами, руководил действиями милиции. Петросовет принял знаменитый приказ № 1 по Петроградскому гарнизону, согласно которому в армии вводились комитеты из выборных солдат и матросов, которые должны были контролировать действия офицеров, распоряжаться наличным оружием и др. Тем самым армия превращалась в орудие политической борьбы, теряла свою главную роль – быть защитницей государственных интересов. Первыми признали Временное правительство Англия и Франция, затем – США, Италия, Норвегия, Япония, Бельгия, Португалия, Сербия, Иран. Социально-экономическая политика Временного правительства3 марта была обнародована программа деятельности правительства. При этом до созыва Учредительного собрания откладывалось решение таких важнейших вопросов, как политический, аграрный, национальный. Программа Временного правительства: · полная и немедленная амнистия по всем политическим и религиозным делам; · свобода слова, собраний и стачек; · отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; · подготовка к выборам в Учредительное собрание на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования; · замена полиции народной милицией с выборным начальством и подчиненной органам местного самоуправления; · предоставление солдатам гражданских прав.

Временное правительство сохраняло все основные органы центрального и местного управления (министерства, городские думы, земства), однако было объявлено об отставке всех губернаторов. Их место заняли председатели губернских земских управ в качестве комиссаров Временного правительства. Были ликвидированы жандармерия и охранка. Между Петросоветом и Петроградским обществом фабрикантов было заключено соглашение о введении по всей стране 8-часового рабочего дня (позже реализация этого решения была отложена до окончания войны). Острее всего стоял аграрный вопрос. Из-за упорно ходивших слухов о начале передела земли в ряде мест крестьяне стали самовольно захватывать помещичьи земли. Правительство выступало против захвата помещичьей земли и использовало войска для подавления крестьянских выступлений. В течение марта 1917 г. Временное правительство издало серию декретов и распоряжений, направленных на демократизацию страны: · была образована Чрезвычайная следственная комиссия для расследования должностных преступлений царских министров и высших чиновников; · 6 марта – декрет об амнистировании всех лиц, осужденных по политическим мотивам; · 12 марта – декрет об отмене смертной казни; высшей мерой наказания стала 15-летняя каторга; · 18 марта – амнистия осужденным по уголовным причинам; · 18–20 марта – декреты об отмене вероисповедных и национальных ограничений; · отменены ограничения в выборе места жительства, правах собственности, женщины уравнивались в правах с мужчинами; · земли царской семьи объявлены государственной собственностью и переданы в ведение Министерства земледелия; · декрет «О собраниях и союзах» позволил всем гражданам образовывать союзы и проводить собрания; · принят закон о выборах в Учредительное собрание, который предусматривал всеобщие, равные, прямые выборы при тайном голосовании. Действовать Временному правительству приходилось в сложных условиях. Общество устало от продолжавшейся войны, от тяжелого социально-экономического положения и ждало от Временного правительства быстрого решения всех проблем. Время шло, а улучшения положения народных масс не наступало. Общество стало охватывать разочарование. Апрельский и июльский кризисы

18 апреля министр иностранных дел П.Н. Милюков обратился к союзным державам с заверением о решимости России довести войну до победного конца. Это противоречило заявлениям Петросовета о необходимости борьбы за демократический мир без аннексий и контрибуций и вызвало антивоенные выступления в Петрограде. П.Н. Милюков и А.И. Гучков были вынуждены уйти из правительства. 5 мая между Временным правительством и Исполкомом Петросовета было достигнуто соглашение о создании первого коалиционного правительства. Новое правительство состояло из 16 министров, 6 из которых были представителями социалистических партий – эсеров и меньшевиков. Новое правительство опубликовало свою программу преобразований: · дальнейшая демократизация страны; · установление всеобщего мира; · борьба с разрухой; · проведение аграрной реформы. · Выполнить такую программу было очень сложно. В условиях недовольства внутренней и внешней политикой коалиционного правительства все более популярными становятся лозунги передачи власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 3 июня в Петрограде начал работать I Всероссийский съезд Советов (800 делегатов: 290 меньшевиков + 285 эсеров + 105 большевиков + 120 др.). Съезд принял резолюцию о доверии правительству и отклонил предложение большевиков о прекращении войны и передаче власти в руки Советов.

2 июля в Петрограде состоялись многочисленные митинги солдат Петроградского гарнизона, не желавших отправки на фронт. 3 июля забастовками был охвачен весь город. Видя размах движения, его попытались возглавить большевики. У демонстрантов появились большевистские лозунги: «Вся власть Советам!», «Долой Временное правительство!». На улицах начались перестрелки, в результате которых несколько сот человек было убито и ранено. В то же время из Временного правительства внезапно вышли кадеты-министры (протестовали против признания независимости Украины). 4 июля Петроград был объявлен на военном положении. Правительство жесткими мерами сумело взять ситуацию под контроль. Началось разоружение солдат, усилились репрессии большевиков и левых эсеров. Лидеров РСДРП(б) обвинили в государственной измене (инкриминировалась организация государственного переворота в России по заданию генштаба Германии), были предприняты меры к их аресту. В.И. Ленин был вынужден скрываться от следственных органов. Временно упало влияние Петроградского и других Советов. 24 июля было образовано второе коалиционное правительство. В состав кабинета вошли 7 эсеров и меньшевиков, 2 члена радикально-демократической партии, 2 беспартийных и 4 кадета. Правительство возглавил эсер А.Ф. Керенский, который стал проводить политику лавирования между революционными и контрреволюционными силами, была восстановлена смертная казнь на фронте. Большевики в сложившейся обстановке отказались от лозунга «Вся власть Советам!», так как Советы поддержали контрреволюцию. Двоевластие в стране закончилось. В июле-августе состоялся VI съезд РСДРП(б). На нем большевики взяли курс на захват власти в России вооруженным путем. Корниловский мятеж и его последствияМежду тем правительство предприняло попытку объединить российское общество. 12–15 августа в Москве начало работу Государственное совещание. Подробнее. Государственное совещание было созвано Временным правительством для обсуждения неотложных политических и экономических проблем страны. В его работе приняли участие промышленники, банкиры, офицеры, бывшие депутаты Госдумы, представители Советов, партий, профсоюзов, других общественных организаций. Так правительство пыталось остановить распад России, предотвратить гражданскую войну. Выступающие требовали установления порядка на фронтах и в тылу, закрепления завоеваний революции. Центральной фигурой на Совещании стал генерал Л.Г. Корнилов. Он потребовал ввести смертную казнь в тылу, установить строгую дисциплину на дорогах, фабриках, заводах. Вместе с тем, к концу лета 1917 г. в обществе накопились нерешенные проблемы. В этой ситуации в правых кругах все большую популярность приобретала идея установления в России «власти твердой руки». На роль диктатора как нельзя лучше подходил Л.Г. Корнилов. Не до конца ясны взаимоотношения главы правительства А.Ф. Керенского и главнокомандующего Л.Г. Корнилова. Очевидно, до определенного момента они действовали совместно, но их союз распался из-за амбиций двух лидеров. Решив, что Л.Г. Корнилов хочет установить в России свою единоличную диктатуру, 27 августа А.Ф. Керенский снял его с должности главнокомандующего. Между главой Временного правительства и Верховным Главнокомандующим вспыхнула борьба. Корнилов двинул на столицу войска. Выступление военных встревожило широкие общественно-политические силы, посеяло панику среди населения. Отношение к Л.Г. Корнилову стало резко отрицательным, его выступление было охарактеризовано как «мятеж». В этой ситуации глава правительства получает чрезвычайные полномочия для подавления мятежа. 27 августа ВЦИК Советов создал «Комитет борьбы с контрреволюцией», куда вошли представители президиумов ВЦИК и Исполкома Совета крестьянских депутатов, партий эсеров, меньшевиков, Всероссийского совета профсоюзов, Петросовета, представители большевистской партии. 28 августа в Могилеве Л.Г. Корнилов был арестован. После подавления мятежа соотношение сил и политическая ситуация в стране резко изменились. Подробнее. Последствия Корниловского мятежа: · падение престижа и авторитета А.Ф. Керенского; оппоненты обвиняли его в беспринципности, политическом коварстве, окончательном подрыве боеспособности русской армии; · окончательное падение влияния правых сил; · укрепление позиций левых сил; · бурный рост популярности большевистской партии; только с апреля по июнь ее численность возросла с 24 до 240 тысяч; · массовая большевизация Советов; председателем Петросовета стал Л.Д. Троцкий. Большевиков стали поддерживать левые эсеры, ставшие к этому времени самостоятельной партией. А.Ф. Керенский предпринял еще одну попытку стабилизировать ситуацию в обществе. 1 сентября 1917 г. он провозгласил Россию республикой и объявил о создании Директории без кадетов. 14 сентября в Петрограде было созвано Всероссийское демократическое совещание. В его работе приняли участие представители всех политических партий, земств и городских дум. Цель совещания – подорвать влияние большевизированных Советов. На совещании был создан Временный Совет Республики – Предпарламент. От его имени А.Ф. Керенский в конце сентября сформировал третье коалиционное правительство из 6 кадетов, 1 эсера, 3 меньшевиков, 2 трудовиков, 1 независимого и 2 военных. Однако доверия к новому правительству уже не было. А.Ф. Керенского и новый кабинет критиковали за политиканство, беспомощность, развал армии. Власть окончательно потеряла поддержку в обществе. Контрольные вопросы:

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||