Конспект - лекции история россии. Введение в историческую науку. Теория и методология исторической науки

Скачать 8.39 Mb. Скачать 8.39 Mb.

|

Окончание СмутыВ отечественной историографии окончание Смуты традиционно связывалось с установлением династии Романовых. В 1613 г. Земский собор избрал нового царя – Михаила Федоровича Романова. Формально Романовы имели право на престол как родственники прежней династии: дед Михаила, Никита Романович Юрьев был братом первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовны. Фактически же их избрание всех устроило. Отец Михаила Федор Никитич (после пострижения – Филарет) был в плену в Тушине, но находился там фактически на положении почетного гостя. Тушинцы даже нарекли его патриархом. Однако и после установления новой династии страна находилась в крайне тяжелом положении (хозяйственная разруха, новые самозванцы, интервенты). Самая большая опасность для российской государственности исходила от нахождения на территории страны войск двух иностранных государств. Сил для продолжения войны с интервентами не было. В 1617 г. Россия заключила Столбовский мир со Швецией. Новгород и некоторые другие захваченные шведами города были возвращены, но Ивангород, Орешек, Ям и Копорье остались в руках Швеции. Россия окончательно лишилась выхода к Балтийскому морю. В 1618 г. было заключено Деулинское перемирие с Польшей. Россия сохранила независимость, но лишилась Смоленска и Чернигово-Северских земель. В последнее время в исторической науке принято связывать окончание Смутного времени именно с подписанием мирных договоров 1617 и 1618 гг., разрешивших проблему интервенции. Последствия Смутного времениЭкономические: - хозяйственное разорение. Социальные: - ослабление позиций боярства; - укрепление позиций дворянства и посадских людей. Политические: - установление новой династии. Внешнеполитические: - потеря стратегически важных территорий. 2. Эволюция российской государственности в XVII в.Основная тенденция эволюции российской государственности в XVII в. – движение по направлению к самодержавию. Можно наблюдать, как на протяжении всего столетия в России трансформируется форма правления. Из сословно-представительной монархии она становится монархией абсолютной. Сословно-представительная монархия - форма государства, при которой власть монарха сочетается с органами сословного представительства (дворян, духовенства, горожан). В России cословно-представительная монархия существовала в середине XVI-XVII вв., царь правил, опираясь на Земские соборы. Абсолютная монархия - форма государственного управления, при которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть. Существенными признаками абсолютизма являлись концентрация законодательной, исполнительной и судебной власти в руках монарха; отмирание институтов, характерных для сословно-представительной монархии; создание разветвленного бюрократического аппарата, регулярной армии, полиции; подчинение церкви светской власти. При абсолютизме достигается высшая степень государственной централизации. В России, где переход к абсолютной монархии начался в XVII в., такая форма правления сохранялась до начала ХХ в. Названная тенденция проявилась в следующих аспектах. ЦарьВ середине XVII в. меняется титул монарха. Ранее – «Государь всея Руси», теперь – «Божьей милостью Великий государь, князь и великий царь всея великая, и малая, и белая Руси самодержец». В новом титуле обращает на себя внимание преамбула «Божьей милостью» – апелляция к Богу, свидетельство того, что на престоле не просто смертный человек, а помазанник Божий, представитель Бога на земле. И второе – новый элемент титула – слово «самодержец».

Соборное уложение 1649 г. - свод законов Русского государства; принят Земским собором 1648-1649 гг. Впервые выделены государственные преступления, окончательно оформлено крепостное право. Основной закон в России до первой половины XIX в. Кроме того, в Соборном уложении 1649 г. на законодательном уровне преступление против царя и его семьи приравниваются к преступлению против государства. А также в этом своде законов впервые подробно прописывается сложный и пышный церемониал, связанный с монархом. Земские соборыЭти органы власти, возникшие в середине XVI в., были в свое время олицетворением сословно-представительной монархии. Теперь деятельность Земских соборов начинает затухать. Последний полноценный Земский собор состоялся в 1653 г. (принял решение о воссоединении с Украиной). Позднее, во второй половине XVII в., царь время от времени собирал представителей сословий, но более ни разу не было созвано межсословного Земского собора.

Боярская думаБоярская дума - в России конца XV - начала XVIII вв. постоянный сословно-представительный орган аристократии при великом князе (царе) законосовещательного характера, обсуждавший вопросы внешней и внутренней политики. В XV–XVI вв. Боярская дума – это очень немногочисленный орган, состоявший из 10-12 самых родовитых бояр. Такая Дума была весьма влиятельна. О значении Думы того периода говорит тот факт, что в эпоху классической сосовно-представительной монархии все указы в России предварялись формулой «Государь приказал, а бояре приговорили», что указывало на то, что монарх не один, а вместе с боярами управляет государством. Теперь, в течение XVII в., Боярская дума численно растет, но это происходит за счет включения в ее состав представителей дворянства. Дума на протяжении XVII в. остается важным органом государственной власти, но соотношение сил в системе «Царь – Боярская дума» меняется в пользу царя. В XVII в. исчезает формула «Государь приказал, а бояре приговорили», все чаще встречаются именные царские указы. Приказная системаС одной стороны, XVII в. – время наибольшего развития приказной системы. Во второй половине века исследователи фиксируют существование свыше 40 постоянных и еще такое же число временно действующих приказов. С другой стороны, по мере роста числа приказов все отчетливее проявлялись недостатки приказной системы. Недостатки приказной системы заключались в том, что функции многих приказов пересекались. Пересечение функций было вызвано тем, что одни приказы имели отраслевой, а другие и территориальный характер. К тому же почти каждый приказ ведал судом по делам, относящимся к их компетенции.

АрмияВ XVII в. костяк российской армии по-прежнему состоял из конного ополчения землевладельцев. Среди принципиальных новшеств периода необходимо отметить создание полков нового (иноземного) строя. Такие полки впервые стали формироваться в 1631 г. из «охочих» людей, казаков, иностранцев по образцу западноевропейских армий. Полки нового (иноземного) строя - воинские части, сформированные в XVII в. в России из "охочих" вольных людей, казаков, иностранцев и др., позже и из даточных людей по образцу (организации, обучению) западноевропейских армий. В конце XVII - начале XVIII вв. использованы для формирования регулярной русской армии.

В рассматриваемый период продолжился процесс подчинение церкви государству. Противоречивую роль в этом процессе сыграл патриарх Никон. В середине века при юном Алексее Михайловиче Никон на относительно короткий срок сумел решить спор о «священстве и царстве» в свою пользу. Но уже в 1660-е гг. патриарх проигрывает спор и лишается сана. Таким образом, «Дело Никона» приблизило грядущую отмену патриаршества и превращение церкви в элемент государственного механизма. Еще одним проявлением ранее наметившийся тенденции стала организация в 1650 г. Монастырского приказа. В числе прочих функций этому ведомству был поручен контроль за хозяйственными делами монастырей, а позднее – и суд над священнослужителями. Управление на местахНаряду с губными старостами и городовыми приказчиками в местном управлении появляются присылаемые из центра воеводы. Воевода - начальник княжеской дружины или глава народного ополчения. С середины XVI в. возглавляет военное и гражданское управление городом и уездом. В 1719 г. поставлен во главе провинций. В 1775 г. должность воеводы была ликвидирована. Таким образом, на протяжении XVII в. сложились основные предпосылки для оформления абсолютизма в нашей стране. Но закончится этот процесс только в первой четверти XVIII в. Это связано с тем, что оформление абсолютизма – чрезвычайно дорогостоящее явление. Ослабленная Смутой экономика России XVII в. не могла вполне справиться с этой задачей, и лишь в условиях XVIII в. Петру I удастся завершить оформление абсолютной монархии. Контрольные вопросы:

Тема: Россия на пути модернизации традиционного общества в XVIII в. Цель: рассмотреть Российскую империю в XVIII в. План: 1. Реформы Петра I 2. Эпоха дворцовых переворотов 3. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 1. Реформы Петра IПричины реформ:

Особенности проведения реформ Петра I:

Предпосылки реформНа протяжении XVII в. организация власти и управления в России претерпела значительные изменения, но при этом система управления страной оставалась во многом архаичной. Перед Россией в начале XVIII в. встали новые задачи, часто диктуемые внешнеполитическими обстоятельствами, с которыми старая система управления была не в состоянии справиться. В свете вышесказанного можно отметить, что: · в большинстве случаев Петр выступал в роли правителя, который завершил реформы в сферах, которые начинали преобразовываться задолго до его прихода к власти (а не был «революционером на троне»); · непосредственное влияние на содержание и характер реформ оказали условия Северной войны; Северная война - война 1700-1721 гг. России (в составе Северного Союза) со Швецией за выход к Балтийскому морю. После поражения под Нарвой (1700 г.) Петр I реорганизовал армию, создал Балтийский флот. В 1701-1704 гг. русские войска закрепились на побережье Финского залива, взяли Дерпт, Нарву и другие крепости. В 1708 г. шведские войска, вторгшиеся на русскую территорию, потерпели поражение у Лесной. Полтавская битва 1709 г. окончилась полным разгромом шведов и бегством Карла XII в Турцию. Балтийский флот одержал победы при Гангуте (1714 г.), Гренгаме (1720 г.) и др. Завершилась Ништадтским миром 1721 г. · реформирование проходило на протяжении ряда лет, новые органы управления встраивались в прежнюю систему и сосуществовали со старыми органами. Лишь к концу царствования Петра I новая система сложилась окончательно. Петр не имел заранее строгого плана преобразований, однако, на монарха оказала влияние популярная в то время теория камерализма. Камерализм - теория государственного управления, предполагающая разделение функций отдельных звеньев управленческого аппарата, четкое определения круга обязанностей чиновников, персональную ответственность чиновника за порученное дело, учет документации. XVIII в. называют веком рационалистического сознания. Петр Алексеевич как человек своего времени полагал, что достаточно принять разумные законы, выстроить систему контроля за их исполнением, и государственный механизм заработает как часы. Реформа центрального управленияКак отмечалось выше, Петр I занимался реформированием той или иной сферы на протяжении всего времени управления страной. Так, на пути реформирования органов центральной власти можно выделить несколько шагов. Первый шаг относится к 1701 г. Тогда Петр I создал консилию министров. Подробнее. В ведение Консилии министров перешли вопросы, прежде решавшиеся Боярской думой. При этом Дума не была упразднена, но постепенно перестала собираться. Вошли в консилию представители знати (Долгоруков, Волконский, Голицын), прежние члены Боярской думы (Мусин-Пушкин, Племянников), представители дворянства (Самарин, Мельницкий). В консилии был установлен строгий порядок работы, регистрация документов, ведение протоколов, отчетности. Каждый министр отвечал за свой круг обязанностей. Второй шаг. В 1711 г. консилию министров сменил Правительствующий Сенат. Подробнее. В истории создания Сената можно проследить связь реформ управления с войной. Создавался Сенат тогда, когда Петр I собирался в Прутский поход, надолго покидая столицу. Главное назначение Сената в первые годы его существования - управление страной во время длительного отсутствия царя. Сенату следовало заниматься поддержанием торговли, сбором налогов, контролем за правосудием. Решения принимались сенаторами коллективно и вступали в силу с общего согласия. Третий шаг. В 1718 г. были 12 созданы коллегий, заменившие большинство приказов. Подробнее. В исторической литературе принято деление 12 коллегий на группы: "Первейшие" коллегии: Военная, Адмиралтейская, Иностранная (армия, флот, дипломатические сношения с иностранными государствами). Президентами этих коллегий были соответственно: А.Д. Меншиков, адмирал Ф.М. Апраксин и канцлер Г.И. Головкин. Торгово-промышленные коллегии: Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегии (горно-добывающая промышленность, легкая промышленность, торговля). Финансовые: Камер-, Штатс- и Ревизион-коллегии (сбор доходов, производство расходов, контроль за финансами). Прочие коллегии: Юстиц-коллегия (разработка законов, контроль за судами), Вотчинная (земельные споры, наследование имений и т.п.), Главный Магистрат (управление городами). Каждую коллегию возглавлял президент. Кроме президента в штат каждой коллегии входили вице-президент, четыре советника, четыре коллежских асессора, секретарь, актуариус, нотариус, регистратор, переводчик, подьячие. Решение принималось большинством голосов, в случае равенства голосов голос президента считался за два. Коллегии отличались от приказов тем, что были построены исключительно по отраслевому принципу; кроме того, число коллегий было на порядок меньше числа приказов, что упростило систему управления, сделало ее более эффективной. С созданием коллегий за Сенатом остались функции контроля, высшей судебной инстанции и законосовещательного органа при монархе. В 1722 г. для надзора за деятельностью государственного аппарата была создана должность генерал-прокурора Сената. Подчиненные ему прокуроры назначались во все государственные учреждения. Первым генерал-прокурором был П.И. Ягужинский. Фискал - государственный служащий для тайного надзора за деятельностью (главным образом финансовой) государственных учреждений и должностных лиц в 1711-1729 гг. Возглавлялись обер-фискалом (с 1723 г. генерал-фискалом), подчиненным генерал-прокурору. Фискал не нес ответственности за ложный донос, а в случае подтверждения сообщенных сведений получал половину штрафа, наложенного на преступника. Наряду с прокуратурой надзор за должностными лицами осуществляли тайные агенты – фискалы. Особенностью системы управления при Петре I являлась возможность личного вмешательства монарха в любой вопрос, минуя государственные органы. Для этого у Петра был личный аппарат – Кабинет Его Императорского Величества, который возглавлял кабинет-секретарь А.В. Макаров. Реформа местного управленияВ 1707–1710 гг. территория страны была разделена на 8 губерний: Московскую, Смоленскую, Киевскую, Азовскую, Казанскую, Архангельскую, Сибирскую, Петербургскую. Во главе губернии стоял губернатор, который ведал сбором налогов, правосудием, набором рекрутов и т.п. В 1719 г. губернии разделились на 50 провинций во главе с воеводами. Провинции делились на дистрикты во главе с земскими комиссарами. В связи с созданием губерний были ликвидированы прежние территориальные приказы. Губерния - административно-территориальная единица в России с 1708 г. Каждая губерния с 1775 г. делилась на уезды. В 20-е гг. ХХ в. вместо губерний были созданы области и края. Провинция (от лат. provincia) - административно-территориальная единица (1719-1775 гг.) в составе губернии. Делилась на дистрикты. Дистрикт - в России XVIII в. низшая административно-территориальная единица. С формированием коллегий система государственного управления приобрела законченность: все местные органы были единообразны по всей стране и подчинялись соответствующему центральному ведомству. При этом бюрократический аппарат вырос в несколько раз. Военные преобразования1.Создание постоянной регулярной армии.2. Создание военно - морского флота.Основной слабостью русской армии на протяжении предшествующих столетий был ее нерегулярный характер. С такой армией Петр I начал Северную войну. После первых неудач в Прибалтике у России появилась возможность восстановить свои силы. Именно к этому времени относится создание новой армии. В 1705 г. издается указ о рекрутской повинности: отныне полагалось ежегодно посылать на пожизненную службу в армию, находящуюся на содержании государства, по 1 человеку от 20 крестьянских и посадских дворов. Ликвидация патриаршестваЦерковь оставалась единственной в стране силой, формально самостоятельной по отношению к государственной власти. После смерти патриарха Адриана (1700 г.) Петр не разрешил выбрать нового патриарха. Главой церкви стал местоблюститель патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан Яворский.

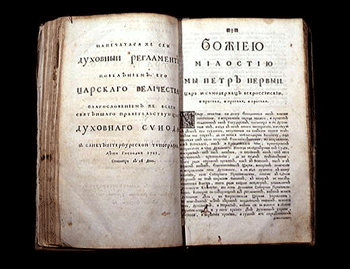

Одновременно государство преследовало раскольников, понуждало иноверцев к переходу в православие. Православная церковь стала государственной, что с неизбежностью привело впоследствии к падению ее нравственного авторитета. Изменение порядка прохождения службыПетр I стремился привлекать на государственную службу способных людей вне зависимости от их происхождения. В связи с этим он изменил порядок прохождения службы. В 1722 г. была разработана «Табель о рангах». Вся государственная службы была разделена на 3 вида: военная, статская и придворная. Военные чины, в свою очередь, делились на гвардейские, армейские и флотские. Высшим рангом был первый (фельдмаршал или канцлер), низшим – 14-й. С получением 14-го ранга на военной службе или 8-го ранга на статской службе присваивалось потомственное дворянство. Это открывало путь к карьере выходцам из податных сословий и, в то же время, способствовало пополнению дворянства наиболее способными из них. Служба была для дворян обязательной и пожизненной. Стремясь побудить дворян служить, Петр в 1714 г. издал указ о единонаследии, запретив дробить дворянские имения при передаче по наследству. Имение должен был получать старший сын, остальным приходилось добывать пропитание службой. Даже купить имение можно было только после семи лет службы. За службу стали платить денежное жалованье. Одновременно указ о единонаследии окончательно уничтожил разницу между вотчиной и поместьем, официально разрешив наследование и куплю-продажу всех видов имений. Таким образом, петровские реформы системы государственного управления способствовали окончательному установлению абсолютизма в России, ибо именно в результате деятельности Петра в России сложился разветвленный и достаточно функциональный государственный аппарат, наличие которого является одним из основных условий абсолютизма. 2. Эпоха дворцовых переворотов«Эпохой дворцовых переворотов» (формулировка В.О. Ключевского) принято называть этап отечественной истории, начавшийся после смерти Петра I и завершившийся приходом к власти Екатерины II. Предпосылки эпохи дворцовых переворотов1. Указ о престолонаследии 1722 г., отменив старый порядок наследования, позволил императору самому назначать своего наследника. Это, с одной стороны, стало проявлением абсолютизма, а с другой, позволяло игнорировать закономерность передачи престола. 2. Раскол при Петре правящей элиты на родовитую аристократию и «новое дворянство». Их противостояние стало благоприятной почвой для внутриполитической борьбы. У каждой из группировок – свой кандидат на престол. 3. Перенапряжение сил в годы петровских преобразований (разрушение традиций, насильственные методы реформирования) – условие для политической нестабильности. 4. Отчужденность широких слоев населения от политики, их пассивность – благоприятная почва для дворцовых интриг и переворотов. Екатерина I (1725–1727 гг.)В течение эпохи дворцовых переворотов сменилось 6 монархов, 2 из них смещены силой и впоследствии убиты. Петр I умер 28 января 1725 г., не оставив распоряжения о преемнике. Ситуация осложнялась тем, что у Петра не осталось очевидного наследника (сын Алексей погиб), поэтому претендентами на престол выступили вдова императора, Екатерина, и его внук, Петр Алексеевич. Есть основание считать, что сам Петр стремился передать престол Екатерине – незадолго до смерти Петра, в мае 1724 г., она была коронована. При дворе определились две группировки знати: · сановники, выдвинувшиеся при Петре: А.Д. Меншиков, П.А. Толстой, И.И. Бутурлин. Их кандидат – Екатерина; · родовая аристократия: Долгоруковы, Голицыны. Их кандидат – Петр. Решение об определении наследника должен был принять Сенат. Между тем, Преображенский и Семеновский гвардейские полки открыто поддержали Екатерину, что и предопределило решение Сената (Меншиков вывез казну, привел войска к Сенату, оказывая на него давление). Императрицей была объявлена Екатерина I. Фактическим правителем стал Меншиков. Верховный тайный совет - высшее государственное учреждение России в 1726-1730 гг. (7-8 членов). Создан указом Императрицы Екатерины I от 8 февраля 1726 г. Формально был совещательным органом, фактически решал важнейшие государственные вопросы. Пытался ограничить самодержавие в свою пользу. Распущен Анной Иоанновной. Для управления государством в 1726 г. был создан Верховный тайный совет (ВТС). Он должен был оказывать Екатерине I помощь в деле управления. В состав этого органа вошли ближайшие советники Петра I – А.Д. Меншиков, П.А. Толстой, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, А.И. Остерман и др.; от аристократии – только Д.М. Голицын. По положению ВТС подчинялись три «первейших» коллегии и Сенат (ВТС рассматривал жалобы на действия Сената). Незадолго до смерти Екатерина I подписала завещание («тестамент»), определявшее порядок наследование престола. Ближайшим наследником объявлен Петр Алексеевич; за ним, в случае его бездетной смерти, следовали дочери Петра I – Анна с наследниками и Елизавета с наследниками. Петр II (1727–1730 гг.)Завещание ("тестамент") - завещание Екатерины I, определявшее порядок наследования престола после ее смерти. Ближайшим наследником императрицы в "тестаменте" был объявлен Петр Алексеевич; за ним, в случае его бездетной смерти, следовали дочери Петра I - Анна с наследниками и Елизавета с наследниками. Завещание, составленное Екатериной, казалось уступкой родовой знати. Однако фактический правитель страны, А. Меншиков, не возражал против перспективы передачи престола внуку Петра I, так как собирался женить нового императора на своей дочери Марии. Петр II вступил на престол в мае 1727 г. в 12-летнем возрасте при регентстве ВТС. Мария Меншикова была объявлена «государевой невестой». Казалось, ничего не изменилось в расстановке политических сил. Однако, несмотря на беспримерное могущество, Меншиков совершил ряд ошибок, приведших к потере им власти. Укрепляя свое положение, он оттолкнул от себя старых союзников. С другой стороны, желая закрепить свое положение в среде наследственной аристократии, Меншиков приблизил ко двору Долгоруковых. Товарищем Петра II стал сверстник императора, Иван Долгоруков. Долгоруковы сумели воспользоваться болезнью Меншикова и в сентябре 1727 г. организовали его арест. Меншиков был лишен имущества и сослан в сибирский город Березов. Таким образом, уже осенью 1727 г. произошли серьезные изменения в раскладе политических сил в стране. Господствующее положение в ВТС стала занимать родовая аристократия. В связи с укреплением позиций аристократии столичные функции Российской империи вновь стала исполнять Москва (1728–1732 гг.). «Государевой невестой» стала Екатерина Долгорукова. Однако свадьбе не суждено было состояться. В 1730 г. Петр II простудился и умер от черной оспы. Со смертью Петра II династия Романовых по мужской линии прервалась. Анна Иоанновна (1730–1740 гг.)Вопрос о наследнике должны были решить члены ВТС. Завещание Екатерины I было проигнорировано: дочери Петра были отвергнуты как рожденные до брака родителей, а потому незаконнорожденные. С другой стороны, было высказано мнение, что Екатерина в «тестаменте» нарушила права Петра II, так как имела право назначить лишь своего непосредственного наследника, а не определять судьбу престола не несколько поколений вперед. По инициативе Д.М. Голицына российский престол был предложен дочери брата Петра I, Ивана V, Анне Иоанновне. Приглашая Анну Иоанновну на престол, члены ВТС исходили из интересов правящей аристократии: Анна Иоанновна не имеет политических амбиций и не будет ограничивать Верховный тайный совет. Анне Иоанновне были предложены кондиции – условия вступления на престол Кондиции - условия вступления на престол Анны Иоанновны, составленные в 1730 г. членами Верховного тайного совета с целью ограничения монархии в пользу аристократии. Кондиции включали в себя следующие пункты: - не назначать наследника, - не выходить замуж без разрешения Верховного тайного совета, - издавать законы, вводить налоги, жаловать или отнимать имения, присваивать генеральские чины только с позволения Верховного тайного совета. Относительно кондиций в исторической литературе нет единого мнения: - Кондиции – первый конституционный проект, шаг к ограниченной монархии. - Кондиции – шаг назад к боярскому своеволию, мероприятие в интересах узкого круга аристократии, входившей в состав ВТС. Более вероятно второе. Анна Иоанновна подписала кондиции, однако, прибыв в Москву, поняла, что «верховники» не имеют никакой поддержки в дворянской среде (получила более 20 дворянских проектов с призывами править самовластно). Действительно, широкие слои дворянства были более заинтересованы в правлении абсолютного монарха, который будет опираться на их службу, а не во власти узкого круга московской родовой аристократии. В этих условиях императрица разорвала кондиции. В 1731 г. ВТС был уничтожен. Вместо него создан Кабинет министров (возглавил А.И. Остерман). Долгоруковы и Голицыны сосланы. Став формально самодержавной правительницей, Анна Иоанновна не стремилась серьезно заниматься управлением страной. 1730-е гг. вошли в историю под названием «бироновщина». Полновластным правителем при императрице стал Эрнст Бирон. Под "бироновщиной" обычно понимают засилье иноземцев в управлении страной. Впрочем, вопрос об особом засилье иноземцев в 1730-е гг. спорный, так как в основном это были люди, выслужившиеся еще при Петре I. При Анне Иоанновне начался процесс расширения дворянских привилегий: - возобновилась раздача земель; - в 1731 г. отменен петровский указ о единонаследии Указ о единонаследии - указ Петра I от 23 марта 1714 г. По этому указу поместья приравнивались к вотчинам и образовывали имение. Недвижимое имущество мог наследовать только один из сыновей, а при их отсутствии - дочь. Был отменен императрицей Анной Иоанновной. - срок дворянской службы ограничен 25 годами; - облегчено получение офицерского чина: создан кадетский корпус, по окончании которого давался офицерский чин; разрешено записывать на службу дворянских детей, что позволяло при взрослении получить чин «за выслугу». Своим наследником Анна Иоанновна назначила своего внучатого племянника (сына племянницы – Анны Леопольдовны и Антона Брауншвейгского) Ивана Антоновича. Иван VI (1740–1741 гг.)Иван Антонович был объявлен императором в 2-месячном возрасте при регентстве Бирона. Однако последний удержать власть в своих руках он не смог. Через месяц был совершен переворот под руководством фельдмаршала Миниха. Бирон арестован и сослан. Регентом при Иване Антоновиче стала его мать Анна Леопольдовна, а ведущие позиции в политике занял Остерман. События, происходившие в 1740–1741 гг., отчетливо продемонстрировали засилье иностранцев в управлении страной, что противоречило интересам русского дворянства и государства. Елизавета I (1741–1761 гг.)25 ноября 1741 г. при помощи гвардии (Преображенский полк) произошел очередной переворот. Иван VI с родителями был арестован, на престол взошла дочь Петра I Елизавета I.

Как государственный деятель Елизавета I не отличалась от своих предшественников. Основное время она посвящала развлечениям. Управление государством было перепоручено новым фаворитам – Разумовским, Шуваловым, Воронцовым. Елизавета провозгласила целью своего правления возвращение к порядкам отца. Был упразднен Кабинет министров, восстановлен в правах Сенат. Кроме того, к важным событиям правления Елизаветы относятся: 1753 г. – отмена внутренних таможен; 1755 г. – открытие Московского университета. В годы правления Елизаветы практически не применялась смертная казнь. Сохранилась прежняя сословная политика: расширение прав и привилегий дворянства: - в 1746 г. право владения крепостными закрепляется только за дворянами; - в 1754 г. винокурение объявлено дворянской монополией; - в 1760 г. помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь на каторгу. После смерти Елизаветы I (декабрь 1761 г.) престол занял ее племянник (сын дочери Петра I Анны) Карл Петр Ульрих, получивший после перехода в православие имя Петра Федоровича. Петр III (1761–1762 гг.)Петр III родился и вырос в германских землях (его отец – герцог Голштинский). Его недолгое правление поражало обилием указов (192 за полгода). Наиболее важный из них – «Манифест о даровании свободы и вольности российскому дворянству» (разрабатывался при Елизавете): дворяне освобождались от обязательной службы, им разрешалось выезжать за границу, поступать на иноземную службу. При Петре III был принят указ о секуляризации церковных земель, прекращено преследование старообрядцев, готовился указ об уравнении всех религий. Эти мероприятия, кажущиеся прогрессивными сегодня, в середине XVIII в. воспринимались как оскорбление православия. Вместе с тем Петр вел себя неуважительно по отношению к русской гвардии и армии (позорное завершение Семилетней войны). Семилетняя война - война 1756-1763 гг. между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией (в унии с Ганновером) и Португалией - с другой. Вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. В 1761 г. Пруссия была на грани катастрофы, но новый русский царь Петр III заключил с ней в 1762 г. союз. По Губертусбургскому миру 1763 г. с Австрией и Саксонией Пруссия закрепила за собой Силезию. По Парижскому мирному договору 1763 г. перешли к Великобритании от Франции Канада, Вост. Луизиана, большая часть французских владений в Индии. Главный итог Семилетней войны - победа Великобритании над Францией в борьбе за колониальное и торговое первенство. К лету 1762 г. против Петра III в гвардейской среде сложился заговор (во главе Григорий и Алексей Орловы). 28 июня, когда Петра III не было в столице, его супруга Екатерина была провозглашена императрицей.

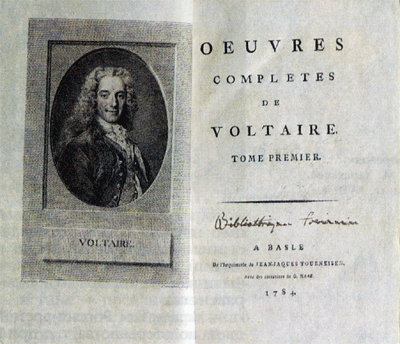

1. Слабые неинициативные монархи («женщины и дети»). 2. Фаворитизм (Меншиков, Бирон, Шувалов). Фаворитизм (от лат. favor - благосклонность) - явление, связанное с наличием лиц, пользующихся благосклонностью правителя, влиятельного лица, получающих от него различные привилегии и, в свою очередь, оказывающих на него влияние. 3. Отсутствие каких-либо глубоких государственных преобразований, реорганизация органов центральной власти «под» конкретного монарха. 4. Увеличение влияния иностранцев на политику. 5. Активная роль гвардии. 3. «Просвещенный абсолютизм» (1762–1796 гг.). Екатерины IIСущность политики просвещенного абсолютизмаПросвещение – идейное течение XVII – середины XIX вв. Оно возникло в Англии, наибольшее распространение получило во Франции (Д. Дидро, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо).

Философы-просветители сформулировали теорию «естественных прав». Теория "естественных прав". Философы-просветители полагали, что все люди от природы были свободны и имели равные права. Однако человечество в своем развитии нарушило естественные законы жизни, что привело к угнетению и несправедливости. Вернуться к справедливости можно лишь путем просвещения народа, а просвещенное общество вновь установит справедливые законы (один из путей - деятельность просвещенных монархов). Идеи просвещения получили широкое распространение в Европе и оказали непосредственное влияние на государственную политику многих стран. В ряде стран Европы в XVIII в. с позиций просвещения (естественные права, свобода, гражданское равенство) велась критика абсолютной монархии. Во Франции критика переросла в революцию. В других странах (Россия, Австрия) дальновидные монархи, стремясь укрепить основы абсолютной монархии, сами ликвидировали наиболее устаревшие основы государственного строя, опираясь при этом на некоторые идеи просвещения. Задачи политики просвещенного абсолютизма в России: 1) укрепление самодержавия за счет модернизации, совершенствования системы управления государством; 2) смягчение социальной напряженности; 3) распространение знаний, европейских форм культуры и образования; 4) повышение авторитета России на международной арене. Таким образом, суть политики просвещенного абсолютизма в том, чтобы, не меняя по существу государственных форм абсолютной монархии, сверху проводить реформы в экономической, политической, культурной областях и таким образом устранить наиболее устаревшие явления феодального порядка. Главной же особенностью российского просвещения следует признать то, что, если в Европе оно будет способствовать ликвидации абсолютизма, то в России, наоборот – способствовать укреплению власти монарха. 34-летнее правление Екатерины II принято делить на два этапа: до и после пугачевского восстания. Политика Екатерины II в 1762–1773 гг.

На первом этапе своего правления Екатерина II была особенно увлечена идеями просвещения. В начале царствования императрица не чувствовала себя полновластной правительницей. Этому способствовали обстоятельства прихода на престол (переворот, нелегитимность); потенциальная конкуренция со стороны сына Павла и Ивана Антоновича. Признаком несамостоятельности Екатерины в первые годы царствования стало создание императорского совета – центрального законосовещательного учреждения России в 1762–1769 гг. Тем не менее, уже в сентябре 1762 г. Екатерина II была торжественно коронована. Императорский совет не стал влиятельным органом. Что касается «конкурентов», то Павел все время нахождения матери на престоле держался в отдалении от престола; Иван Антонович в 1764 г. был убит при не до конца выясненных обстоятельствах. В течение первого этапа правления Екатерина особое внимание уделяла законотворчеству. Одна из первых реформ – разделение Сената на 6 департаментов Екатерина II продолжила, вслед за Петром I, проведение мероприятий по унификации управления на территории Российской империи: в 1764 г. было ликвидировано гетманство на Украине. Гетманство (гетманское правление) - система государственного управления на Украине в середине XVII - середине XVIII вв. Гетман избирался на казацкой раде из лиц, заранее выдвинутых старшиной, а затем утверждался царским правительством. Гетману принадлежало право руководства местным ополчением. Им возглавлялась старшинская администрация, утверждались решения генерального суда, подписывались универсалы. Гетманское правление ликвидировано в 1764 г., а его функции переданы Малороссийской коллегии. Екатерина завершает длительный процесс подчинения церкви государству. Если Петр I покончил с административной самостоятельностью церкви, то Екатерина ставит церковь в экономическую зависимость от государства. С этой целью в 1764 г. была проведена секуляризация церковного землевладения. Центральным событием первого десятилетия екатерининского правления стал Созыв Уложенной комиссии. Цель – выработать новый свод законов, так как в последний раз кодификация законов проводилась в 1649 г. Для работы в комиссии были выбраны депутаты – представители разных слоев общества. Однако около половины депутатов являлись лицами дворянского происхождения. Перед началом работы комиссии Екатерина разработала «Наказ», адресованный депутатам, являющийся системой взглядов Екатерины II. С одной стороны, в нем – идеи в духе просвещения (отказ от пыток; ограничение применения смертной казни; идея отделения судебной власти от исполнительной). С другой стороны – отход от идей просвещения (отказ от теории «естественных прав», ограничение прав сословными рамками; самодержавие – единственно возможная форма правления в России). Уложенная комиссия не справится со своей задачей и в условиях начавшейся в 1768 г. русско-турецкой войны будет распущена. Однако ее работа не прошла напрасно: за время функционирования комиссии власть получила представление о нуждах сословий, что отчасти будет использовано на втором этапе правления. Политика Екатерины II в 1775–1796 гг.Пугачевское восстание продемонстрировало неэффективность власти на местах, слабость губернского управления (бунтовщикам удавалось месяцами удерживать под своим контролем целые губернии). Именно на этом этапе Екатерина II инициировала важнейшие преобразования государственной машины. К ним относятся губернская и судебная реформы. Губернская реформа (1775 г.) Российская империя была разделена на 50 губерний (по принципу примерно равного числа подданных). Ликвидировалось промежуточное звено в административно-территориальном делении – провинция. Унификация управления губерниями: во главе губернатор, при нем – губернское правление; в каждой губернии была создана казенная палата во главе с вице-губернатором. Кроме того, в российских губерниях были организованы приказы общественного призрения для решения ряда социальных вопросов. Судебная реформа (1775 г.) ввела свой суд для каждого сословия, а также предусматривала введение принципа выборности судей – попытка отделить судебную власть от административной. Кроме того, именно на втором этапе конкретизируется социальная политика Екатерины. Она нашла свое отражение в таких документах, как «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам». В "Жалованной грамоте дворянству", изданной 21 апреля 1785 г., были окончательно закреплены права дворянства. Грамота подтвердила привилегии, данные дворянству ранее: свобода от телесных наказаний, подушной подати, обязательной службы, право неограниченной собственности на имения и землю с ее недрами, право торгово-промышленной деятельности. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации. Дворянство отныне именовалось "благородным". Были расширены полномочия дворянских сословных учреждений. Дворянство получило сословное самоуправление: дворянские собрания во главе с губернскими и уездными предводителями. Дворянские собрания могли делать представления властям о своих нуждах. Не случайно правление Екатерины II нередко называют "золотым веком русского дворянства". Одновременно с "Жалованной грамотой дворянству" была издана "Жалованная грамота городам". Она подтвердила ранее дарованное богатому купечеству освобождение от подушной подати, рекрутской повинности. Именитые граждане и купцы первых двух гильдий освобождались от телесных наказаний и некоторых посадских повинностей. Городское население (кроме живших в городе крестьян) делилось на шесть разрядов, составлявших "градское общество". Оно избирало городского голову, членов магистрата и гласных (депутатов) "общей градской думы". "Общая градская дума" избирала "шестигласную думу" - исполнительный орган управления, состоявший представителей всех разрядов горожан. Жалованная грамота городам впервые объединяла в единое сообщество разрозненные группы "городовых обывателей". Политика по отношению к крестьянству. Оборотной стороной расширения дворянских привилегий станет ужесточение форм крепостного права: указ 1763 г. предусматривал оплату самими крестьянами расходов, связанных с подавлением их выступлений; указ 1765 г. разрешил помещикам ссылать крестьян на каторгу зачетом этих крестьян как рекрутов; указ 1767 г. запретил крестьянам подавать жалобы на своих помещиков императрице. Итоги царствования Екатерины II:1. Укрепление абсолютизма. 2. Европеизация России. 3. Культурный подъем вследствие попечения государства о науке, образовании, искусстве. НО: социальная напряженность в обществе не снята (Пугачевское восстание, увеличение пропасти между привилегированными и непривилегированными слоями населения). Контрольные вопросы:

|