Якорные устройства

Скачать 2.09 Mb. Скачать 2.09 Mb.

|

|

1.Вооружение легких стрел и тяжеловестных стрел.Соблюдение ТБ при работе со стрелами.ПТЭ. Легкие стрелы Вооружение грузовых стрел из походного положения в рабочее входит в обязанности команды и должно быть выполнено заблаговременно, до начала грузовых операций. Все детали грузового устройства, блоки, гаки, скобы и тросы, входящие в вооружение стрелы, необходимо каждый раз внимательно осматривать для выявления возможных дефектов. Движущиеся части должны быть смазаны до начала работ. Перед подъемом стрелы необходимо разобрать и разнести оттяжки, закрепив их нижние блоки за обухи на палубе или фальшборте с таким расчетом, чтобы при поднятой стреле оттяжка не находилась бы к ней под острым углом, что значительно затруднит работу одиночной стрелой, а при работе двумя стрелами нагрузка на оттяжку будет значительно увеличена. Грузовой шкентель должен быть прочно закреплен коренным концом на барабане лебедки и намотан на него в таком количестве, чтобы при поднятой стреле грузовой гак оставался бы на, палубе, а не оказался бы под верхним блоком. Шлаги шкентеля на барабане должны быть смазаны графитной смазкой, что защищает шкентель не только от коррозии, но и уменьшает механические повреждения троса. Если лебедка не имеет специального топенантного барабана, а турачка не отключается от грузового барабана, необходимо смотать с него весь грузовой шкентель, отсоединив его коренной конец. При наличии топенантной вьюшки ее приводной свистов закладывают в отверстие на турачке лебедки гаком, заделанным на конце свистова. Запрещается производить подъем стрелы, накладывая на турачку несколько шлагов и выбирая при этом свистов вручную. При отсутствии топенантной вьюшки, когда проводка топенанта выполнена, например с цепным стопором, лопарь топенанта следует закладывать на турачке также с помощью гака, как и свистов топенантной вьюшки. Вооружение тяжеловесной стрелы производят в следующем порядке: 1) заводят и обтягивают дополнительные штаги или бак штаги; ; 2) подтягивают к мачтам и устанавливают в вертикальное положение грузовые стрелы, находящиеся над тем же грузовым люком, над которым предполагают установить тяжеловесную стрелу; оттяжки этих стрел обтягивают, а грузовые шкентели снимают с лебедок и вынимают из нижних направляющих бло ков; 3) укладывают на палубе блоки топенант-талей и основыва ют их лопарем; 4) поднимают топенант-тали к топу мачты и укрепляют бло ки к обухам на мачте и на ноке стрелы; ходовой лопарь топе нант-талей пропускают через нижний направляющий блок и ров ными рядами шлагов накладывают на барабан одной.из лебе док; 5) взяв нок стрелы на стопор и отдав найтовые и ленточные крепления', опускают стрелу хват-талями до тех пор, пока не об тянутся топенант-тали; 6) основывают гини и, приспустив стрелу до палубы, закреп ляют верхний блок к ноку стрелы; затем пропускают ходовой ло парь гиней через другой нижний направляющий блок и также ровными рядами шлагов накладывают на барабан' другой ле бедки; 7) основывают оттяжки в крепят их блоки к ноку стрелы и обухам на фальшборте; затем проводят ходовые лопари оття жек к двум остальным лебедкам, устанавливая по линии лопа ря, если нужно, канифас-блоки. 2.Техничиский надзор за судами.Функция Регистра. Технический надзор за судами - это комплекс мероприятий, осуществляемый государством для обеспечения выполнения судами, плавающими под его флагом, требований международных договоров и национального законодательства по соблюдению соответствующих стандартов при проектировании, конструирования и оборудования судов в целях безопасности судоходства. В функции Регистров входят: разработка правил и норм на постройку судов, определяющих условия безопасности плавания; техническое наблюдение за постройкой, капитальным и восстановительным ремонтами судов, включая рассмотрение и согласование проектов для проверки выполнения заводами правил Регистров и обеспечения качества постройки; участие в испытаниях судов с выдачей на них документов на право плавания; осуществление технического надзора за эксплуатируемым флотом, проведение классификации судов, периодических освидетельствований их корпусов, механизмов и котлов с присвоением им оценок технического состояния. Правила и нормы Регистра в СССР являются обязательными для всех ведомств-судовладельцев. Регистры, исходя из конкретных условий плавания судов в различных бассейнах океанов, морей, озер, водохранилищ и рек, классифицируют суда по основным признакам на классы, присваивая их вновь построенным судам. Морские суда (по району плавания) — на суда неограниченного района -плавания и суда ограниченного района плавания. Суда внутреннего плавания — на суда смешанного плавания (класс М-СП), озерные (класс М), для водохранилищ (класс О), речные (класс Р) и легкие (класс Л 3.Выбор места якорной стоянки.Отдача якоря в хорошую погоду ,при действии одного фактора.ПТЭ На внутренних рейдах постановка на якорь производится в месте по указанию лоцмана или оператора СУДС (система управления движением судов) данного района. На внешних рейдах районы якорных стоянок обычно указаны на навигационных картах. При выборе места якорной стоянки следует учитывать следующие факторы: • глубины, рельеф дна и характер грунта; • защищенность от ветра и волнения; • размеры места, наличие ориентиров для подхода и контроля места судна; • наличие и характеристики приливо-отливных явлений; • близость навигационных опасностей; • состояние и прогноз погоды; • характеристика самого судна; • предполагаемая длительность стоянки; • место якорной стоянки должно располагаться в стороне от створных линий, фарватеров, подводных кабелей и т.п. Наиболее удобная глубина места якорной стоянки составляет 20 – 30 метров. На глубинах более 100 метров становиться на якорь не рекомендуется. Наименьшая глубина должна быть такой, чтобы во время качки на волнении судно не могло коснуться грунта. При выборе размера акватории необходимо учитывать, что может возникнуть необходимость потравить якорную цепь, а также предусмотреть запас на случай дрейфа и маневрирования при съемке с якоря. 5. При наличии течения к якорному месту подходят против течения. Якорь отдают, когда судно остановится. Для удержания носа против течения канат вытравливают с небольшой слабиной. №18 1.Индивидуальные спасательные средства и перспективы развития их в свете требований Солас 74-83 Спасательные круги, Спасательные жилеты, Гидрокостюмы и защитные костюмы. 2.Постановка судна на якорь при наличии ветра и течения. 5. При наличии течения к якорному месту подходят против течения. Якорь отдают, когда судно остановится. Для удержания носа против течения канат вытравливают с небольшой слабиной. 6. Если во время постановки дует боковой ветер, отдавать следует подветренный якорь. Тогда под действием течения судно развернется к ветру и канат не пойдет через форштевень. Если подход к якорному месту против течения окажется невозможным, то стать на якорь можно, продвигаясь поперек течения. Канат нужно травить на длину полутора-двух глубин. Якорь будет протаскиваться по дну, и судно, разворачиваясь против течения, выйдет на канат постепенно. Становиться на якорь на сильном попутном течении не рекомендуется. Но если к этому вынуждают обстоятельства, отдавать лучше левый якорь. Как и в предыдущем случае, вначале канат травят на 1,5—2 глубины. Когда судно начнет приводиться к течению, постепенно вытравливают всю длину каната. Чтобы не было сильного рывка, перед отдачей якоря инерция должна быть погашена полностью, а на завершающей стадии, когда судно начнет приводиться к течению, следует периодически подрабатывать машиной вперед. 3.ММС-65.Устройство,прикатическое использование его.Средства связи на судне. Международный свод сигналов (The International Code of Signals; INTERCO) предназначен для связи различными способами и средствами в целях обеспечения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, особенно в тех случаях, когда возникают языковые трудности общения. При составлении Свода было принято во внимание, что широкое применение радиотелефона и радиотелеграфа позволяет всегда, когда отсутствуют языковые трудности, осуществлять простую и эффективную связь открытым текстом. Сигналы, используемые в Своде, состоят из:

Каждый сигнал Свода имеет завершенное смысловое значение. Этот принцип проходит через весь Свод; в отдельных случаях с целью расширения значения основного сигнала используются цифровые дополнения. №19 1.Фундаменты палубных и вспомагательных механизмов.Конструкция фундамента главного двигателя,упорного подшибника. На каждом шпангоуте стенки между собой связаны бракетами с пояском, со стороны бортов подкреплены кницами. При отсутствии двойного дна продольные стенки фундамента одновременно являются днищевыми стрингерами, а связующими их элементами служат флоры. Фундаменты вспомогательных и палубных механизмов в большинстве случаев состоят из соединенных продольных и поперечных балок листовой стали, совмещенных с набором корпуса и подкрепленных кницами. При необходимости палубы и платформы в местах установки фундаментов подкрепляют дополнительно, а при большой массе механизма (агрегата) усиливают пиллерсами или полупереборками. Небольшие механизмы устанавливают, на прикрепленные к набору корпуса судна кронштейны. Промежуточные валы и вал проставка лежат в подшипниках скольжения, установленных на фундаментах в туннеле вала провода. Для уменьшения трения шейки валов покрывают бронзой, вкладыши подшипников заливают баббитом. На судах с кормовым расположением МО промежуточные валы отсутствуют. Поперечное сечение туннеля обычно имеет форму арки. Стойки обшивки туннеля устанавливают на каждом шпангоуте. фундамент главного двигателя - состоит из двух непрерывных продольных балок, которые постепенно переходят в настил второго дна. На верхние кромки продольных балок приварены так называемые опорные горизонтальные полосы, на которые с помощью пригоночных деталей установлен фундамент двигателя и которые связаны друг с другом винтовыми болтами. Продольные балки фундамента и опорные полосы подкреплены на каждом флоре поперечными бра-кетами с поясками между продольными фундаментными балками и кницами на наружных сторонах. Днищевые связи и настил второго дна в районе фундамента машин усилены; под продольными балками фундаментов в большинстве случаев расположены дополнительные стрингеры. На небольших судах с одинарным дном фундамент для главного двигателя, как правило, не устанавливают. Двигатель крепится к опорным листам высоких флоров, форма которых соответствует форме поддона картера 2.Управление судном на мелководье. При подходе к району со стесненными условиями плавания по решению капитана вахта может быть усилена. В этот период:

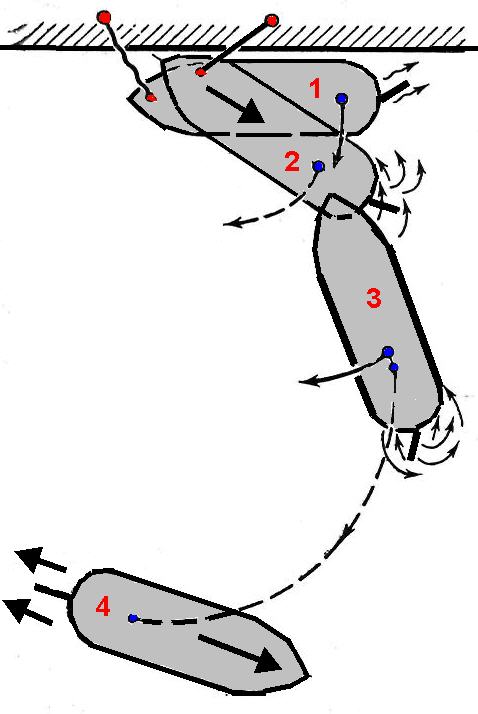

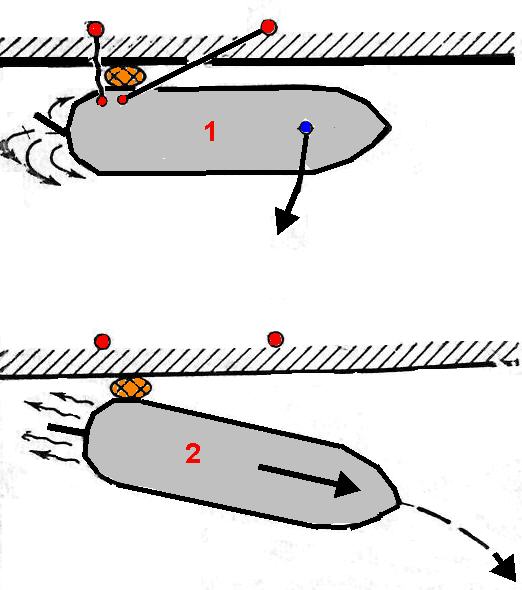

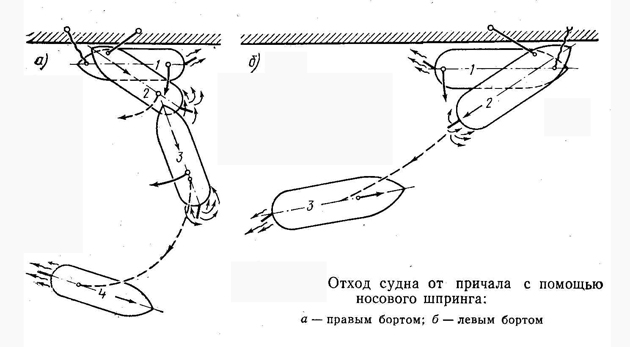

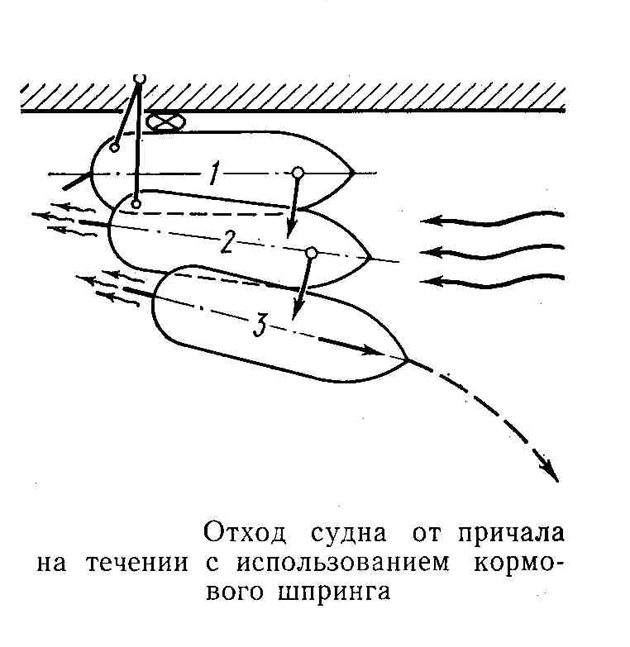

3.Оформление документации при буксировочных работах. №20 1.Якорное устройство.ПТЭ. Носовое якорное устройство. 1 — якорная лебедка (брашпиль); 2 — стопор для якорной цепи; 3 — труба якорного клюза; 4 — якорь; 5 — якорная ниша; 6 — цепной ящик; 7 — устройство для крепления якорной цепи; 8 — цепная труба. 2.Отшвартовка судна от причала с помощью носового и комового шпрингов. Отсутствие ветра и течения. Основным способом отшвартовки является отшвартовка кормой: оставляется носовой шпринг, руль перекладывается в сторону причала, машине дается самый малый передний ход. Под действием боковой силы руля корма отходит от причала. Дается задний ход и выбирается шпринг. Угол между диаметральной плоскостью судна и причалом в момент реверса должен быть таким, чтобы при реверсе, когда судно пришвартовано левым бортом (под действием боковых сил винта корма судна идет влево), корма не навалила на причал.  Рис. 3.51. Отход судна от причала с помощью носового шпринга При невозможности отшвартовки кормой используется отшвартовка носом: оставляется кормовой шпринг, и кратковременной работой машины на задний ход отводят нос от причала на 10—15°.  Рис. 3.52. Отход от причала с помощью кормового шпринга Затем отдают и выбирают шпринг, и когда он выбран, машине дают передний ход. Руль в момент дачи переднего хода перекладывают на небольшой угол в сторону причала для отбрасывания кормы, а затем постепенно перекладывают его от причала. 3.Подготовка судна к плаванию в штормовую погоду. На этом этапе подготовки судна проводится ряд перечисленных ниже мероприятий: • задраивают и проверяют горловины всех танков и отсеков и двери водонепроницаемых переборок; • танки и цистерны или полностью заполняют или опорожняют так, чтобы в них не имелось свободных поверхностей жидкости; • в грузовых помещениях проверяют льяла и приемные сетки, опробывают в действии водоотливные средства, проверяют исправность водомерных трубок; • проводят внешний и внутренний осмотры корпуса и переборок; • при загрузке грузовых помещений производят тщательную штивку и крепление груза; • осматривают состояние люковых закрытий: - проверяют плотность прилегания крышек к комингсам люков; • при наличии палубного груза производят надежное крепление его найтовами. За подготовку судна к плаванию в штормовых условиях отвечают старший помощник капитана и старший механик. При получении штормового предупреждения на район плавания необходимо выполнить следующее: • проверить закрытие трюмов; • проверить крепление палубного груза; • проверить крепление грузовых стрел, кранов, спасательных шлюпок, плотов, дополнительно закрепляют по штормовому судовое имущество по заведованиям ответственных; • якоря берутся на дополнительные стопора, проводят цементирование якорных клюзов; • задраить люки, двери, иллюминаторы; • проверить чистоту шпигатов; • с верхней палубы удалить все ненужные растительные и синтетические тросы, а также предметы, которые могут находиться во внутренних судовых помещениях; • трюмные вентиляторы разворачивают по ветру и закрывают чехлами; • обеспечивают свободный и безопасный проход по верхней палубе; • другие меры предосторожности, зависящие от особенностей судна. В процессе плавания судна в штормовых условиях на судне ведется постоянное наблюдение за изменением давления, ветра, температуры воздуха, волнения, облачности и другими признаками погоды. Билет 20 Якорное устройство следует содержать в исправном состоянии, обеспечивающем его постоянную готовность к эксплуатации. Во время эксплуатации необходимо, чтобы: • регулярно проводились окраска и маркировка якорной цепи; • регулярно проверять состояние якорной цепи и деталей ее крепления к корпусу судна; • устройство для экстренной отдачи коренного конца должно содержаться в исправности, быть разработанным и смазанным; • брашпиль (шпиль) следует проверять на холостом ходу каждый раз перед его использованием. • якорные цепи были чисты, при подъеме их надо всегда обмывать. • якорные цепи на ходу судна должны быть на стопорах. Запрещается плавание с не втянутыми до места якорями. • цепные ящики раз в год очищать от грязи и ржавчины. • зимой обледеневшие якорь или якорные цепи, прежде чем с ними работать, надо освободить ото льда (околка, оттаивание, страгивание с места). • нельзя оставлять соединительную скобу якорной цепи на звездочке брашпиля (шпиля), для чего после остановки брашпиля следует потравить цепь. • если под якорем, висящим на якорном канате, находится причал или проводятся забортные работы, якорная цепь должна быть взята на два стопора. Необходимо также крепить двумя стопорами якорную цепь, если с нею или в цепном ящике проводятся какие-либо работы. • при длительных стоянках на якорях необходимо следить, чтобы якорные цепи не перекручивались. • нельзя допускать длительной стоянки на якорях в подвижном льду. Уход за брашпилем (шпилем) и его обслуживание необходимо вести в соответствии с Правилами технической эксплуатации судовых вспомогательных механизмов и оборудования. При определении технического состояния якорного устройства при ремонте необходимо руководствоваться следующим: • подлежат замене звенья якорных цепей при уменьшении среднего диаметра в наиболее изношенной части на 1/10 и более первоначального диаметра, а также при наличии трещин; • подлежат замене или ремонту звенья цепей с выпавшими или ослабленными распорками. Один раз в два года якорные цепи должны быть предъявлены инспекции -----Отшвартовка судна от причала с помощью носового кормового шпрингов  ------------- подготовка судна к плавание в штормовую погоду  Для благополучного плавания в штормовую погоду суда любого класса и тоннажа должны быть соответствующим образом подготовлены. Хорошая морская практика требует, чтобы независимо от района плавания и прогноза погоды судно перед выходом в рейс было готовое к любым изменениям погоды. Поэтому подготовка к плаванию в штормовую погоду должна начинаться еще в порту, перед выходом в рейс с момента получения рейсового задания. Составление грузового плана предусматривает обеспечение общей и местной прочности корпуса судна и его мореходных качеств как на момент выхода из порта, так и во время рейса. Перед выходом судна в рейс необходимо тщательно провести анализ предстоящий погодных условий рейса по всей имеющейся информации. На этом этапе подготовки судна проводится ряд перечисленных ниже мероприятий: • задраивают и проверяют горловины всех танков и отсеков и двери водонепроницаемых переборок; • танки и цистерны или полностью заполняют или опорожняют так, чтобы в них не имелось свободных поверхностей жидкости; • в грузовых помещениях проверяют льяла и приемные сетки, опробывают в действии водоотливные средства, проверяют исправность водомерных трубок; • проводят внешний и внутренний осмотры корпуса и переборок; • при загрузке грузовых помещений производят тщательную штивку и крепление груза; • осматривают состояние люковых закрытий: - проверяют плотность прилегания крышек к комингсам люков; • при наличии палубного груза производят надежное крепление его найтовами. За подготовку судна к плаванию в штормовых условиях отвечают старший помощник капитана и старший механик. При получении штормового предупреждения на район плавания необходимо выполнить следующее: • проверить закрытие трюмов; • проверить крепление палубного груза; • проверить крепление грузовых стрел, кранов, спасательных шлюпок, плотов, дополнительно закрепляют по штормовому судовое имущество по заведованиям ответственных; • якоря берутся на дополнительные стопора, проводят цементирование якорных клюзов; • задраить люки, двери, иллюминаторы; • проверить чистоту шпигатов; • с верхней палубы удалить все ненужные растительные и синтетические тросы, а также предметы, которые могут находиться во внутренних судовых помещениях; • трюмные вентиляторы разворачивают по ветру и закрывают чехлами; • обеспечивают свободный и безопасный проход по верхней палубе; • другие меры предосторожности, зависящие от особенностей судна. В процессе плавания судна в штормовых условиях на судне ведется постоянное наблюдение за изменением давления, ветра, температуры воздуха, волнения, облачности и другими признаками погоды. ------------ МППСС правило 21

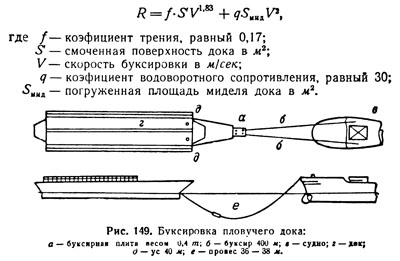

Б21 ------- коллективные спасательные средства (шлюпки, плоты) и их хранение-----Крепление по-походному спасательной шлюпки По сигналу «Корабль к бою и походу приготовить» личный состав боцманской команды проверяет и готовит к спуску спасательную шлюпку. Если корабль оборудован поворотными шлюпбалками, то с отходом его от стенки или со съемкой с якоря шлюпка подвешивается на цепных стопорах талей шлюпбалок, вываливается за борт и в таком положении крепится по-походному. Походное крепление состоит из бруса с кольцевыми кранцами (дроси) и двух грунтовов. Дросьпредохраняет шлюпку от ударов и крепит ее со стороны борта корабля. Грунтовы, обхватывая шлюпку с внешней стороны по диагонали и под килем, прижимают ее к кранцам. На шлюпку с корабля подается походный конец и крепится за загребную банку. Ставится на место руль, а вставленный в него румпель перекладывается в сторону борта корабля и в таком положении крепится штертом. Закрывается пробка для слива воды. Лопаря талей шлюпбалок разносятся и закладываются в канифас-блоки, а ходовые концы укладываются на палубе в длинные плоские бухты. Для быстрой и безопасной посадки людей в шлюпку устанавливается сетчатый трап, сделанный из тонкого стального троса. Верхняя кромка трапа растягивается и крепится по всей длине дроси, а нижняя крепится за обухи на палубе. Изготовленную к немедленному спуску шлюпку принимает командир спасательной шлюпки. В дальнейшем он отвечает за правильное положение грунтовов инайтовов и готовность их к быстрой отдаче, надежное и правильное крепление походного конца, закрытие пробки, правильный разнос шлюпочных талей и положение румпеля. На современных кораблях, оборудованных заваливающимися и горизонтальными шлюпбалками, спасательная шлюпка на походе не вываливается, так как конструкция подъемного устройства обеспечивает быстрый спуск шлюпки на воду (примерно 3 мин). Посадка команды в спасательную шлюпку производится непосредственно с палубы. После посадки гребцов в шлюпку специально выделенные матросы отдают походные крепления. Содержание шлюпки в чистоте и исправности входит в обязанности ее команды. Плохое состояние шлюпки свидетельствует о недостаточной подготовке и низкой морской культуре гребцов. Для поддержания шлюпки в готовности к использованию ее нужно вовремя сдавать на хранение, периодически мыть, ремонтировать и подкрашивать.Хранение При постановке корабля на длительный ремонт или после окончания учебного процесса в училище шлюпки могут быть сданы на хранение. Перед сдачей шлюпка, рангоут и паруса тщательно моются и просушиваются; предметы снабжения и вооружения приводятся в порядок. С корабля шлюпки сдаются на хранение в порт. В училище шлюпки сдаются на хранение на шлюпочную базу. На шлюпочной базе предметы снабжения шлюпки укладываются на стеллажи в отведенном для каждой шлюпки месте. Рангоут и весла устанавливаются на специальные приспособления в вертикальном положении, чтобы они не прогибались. Внутренняя поверхность шлюпки протирается ветошью насухо. Пробка вывертывается. После просушки корпус шлюпки устанавливается под навесом на киль-блоки. Шлюпочная команда под руководством старшины в течение зимнего периода приводит в порядок корпус шлюпки, ее снабжение и вооружение с таким расчетом, чтобы до начала занятий все было готово к использованию. Командир роты контролирует состояние и содержание закрепленной за ним шлюпки. ------постановка судна на два якоря при стоянке на одном------ Для повышения надежности и безопасности стоянки на якоре и для уменьшения радиуса разворота судна на якоре в стесненных условиях, а также при усилении ветра и приливно-отливных течениях рекомендуется становиться на два якоря. Для постановки судна на два якоря существует несколько способов.1. Постановка на два якоря с ходу (рис. а). Маневры, выполняемые при постановке на два якоря с ходу, следующие. К месту постановки на якорь судно подходит на самом малом ходу, лагом к ветру. В расчетной точке отдачи первого якоря дают машине «Стоп» и отдают якорь с наветренного борта (рис. а, положение I). Судно продолжает движение по инерции, якорная цепь свободно травится.Вытравив несколько смычек, судно останавливается, и в этот момент отдают второй (подветренный) якорь (рис. а, положение II ) . Если судно под действием ветра хорошо уходит под ветер, потравливают якорную цепь второго якоря. При необходимости развернуть судно носом на ветер быстрее следует подработать машиной на задний ход. Выравнивают брашпилем по длине якорные цепи обоих якорей. Угол между якорными цепями должен быть 60— 90° (рис. а, положение III).2. Отдача второго якоря при стоянке на одном якоре (рис. б). При стоянке на якоре иногда возникает необходимость отдать второй якорь (усиление ветра, течения и т. д.). В этом случае маневрируют следующим образом. Подбирают якорную цепь отданного якоря, не подрывая его. Количество смычек остается в воде в зависимости от глубины (рис. б, положение I ). В тот момент, когда судно само рыскнет в сторону, противоположную отданному якорю (рис. б, положение II ) , отдают второй якорь и травят якорную цепь, или, не дожидаясь зарыскивания судна, перекладывают руль «право на борт» и дают «толчок» судну двигателем и в расчетной точке отдают второй якорь. По мере возвращения судна в первоначальное положение курса (против ветра) и при переходе линии ветра потравливают обе якорные цепи и выравнивают их натяжение (рис. б, положение III ) . В сильный ветер этот маневр необходимо выполнять только с использованием СЭУ.3. Постановка cудна на якорь способом фертоинг (рис. , в). Этот способ используется при постановке судна на якорь на ограниченной акватории и с сильным приливно-отливным течением. Большой разнос якорей обеспечивает надежную и безопасную стоянку судна, при перемене направления и скорости течения занимать небольшую акваторию, исключить перекручивание якорных цепей. Угол между якорными цепями должен быть 160—170°. Маневр выполняется следующим образом. Судно заранее разворачивается и следует против течения. Подойдя к месту предполагаемой стоянки, отдают первый якорь (рис. в, положение I ) . Судно продолжает движение на самом малом ходу Однорременно потравливают якорную цепь отданного якоря. Вытравив несколько смычек, дают машине «Стоп», гасят инерцию (движение) при необходимости задним ходом. Отдают второй якорь. Оба якоря должны быть отданы почти на одной линии направления течения (рис. в, положение II ). Когда судно под действием течения пойдет назад, потравливают вторую якорную цепь, а слабину первой подбирают до тех пор, пока судно не встанет между якорями в расчетной точке (рис. в, положение III ) . При этом способе работает только один якорь со стороны течения, поэтому судно практически стоит на одном якоре, так как якоря лежат почти на одной линии. Постановку судна на якорь осуществляет капитан. ОСОБЕННОСТИ БУКСИРОВКИ БОЛЬШИХ И НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ Перед буксировкой неуправляемого корабля следует осуществить целый ряд мероприятий. Рассмотрим важнейшие из этих приготовлений, имеющих особое значение при буксировке в сложных условиях (в узкости, в свежую погоду и т. п.). Помимо обычных приготовлений, следует изготовить запасные буксирные концы, выровнять крен и дифферент, произвести разгрузку, так как при меньшей осадке управление буксируемым кораблем облегчается, изготовить к отдаче становые якоря, приготовить судовые огни, иметь на буксируемом корабле вполне достаточное количество личного состава, недействующий руль поставить в прямое положение, иметь сигналы для связи буксирующего корабля с буксируемым и установить наблюдение за буксирами. Перед буксировкой доков совершенно необходимо подобрать наиболее подходящие для буксировки корабли или суда, выбрать вполне надежные буксирные средства, решить, как закрепить буксиры на доке и на буксирующих судах, и определить сопротивление движению дока при различных скоростях и ветрах различной силы и направления. Выбор буксиров при буксировке кораблей с выведенными из строя машинами, а также доков и других неуправляемых единиц— очень серьезный вопрос, потому что управление маневрами буксируемого объекта целиком ложится на буксирующие корабли. Военные корабли для буксировки доков и кораблей с поврежденными машинами и рулевым устройством мало пригодны, так как сами они почти полностью теряют свою поворотливость. Управление маневрами корабля-буксировщика затруднено, особенно в свежую погоду и при движении по извилистым фарватерам. Поэтому для буксировки неуправляемых объектов в этих случаях, как правило, следует использовать специальные буксирные суда, а при их отсутствии в помощь основному буксирующему военному кораблю для обеспечения его поворотливости нужно ставить с носа вспомогательный буксирный пароход достаточной мощности и быстроходности, который был бы способен развернуть корабль-буксировщик на 6—8-узловом ходу. Стальной трос, поданный с него на коренной буксирующий корабль, должен быть достаточной длины (200—250 м) и прочности и иметь значительный провес. При поворотах головной буксир не должен круто перекладывать руль, а поворачивать плавно, стараясь описывать циркуляцию не менее той, которую может описать буксируемый корабль. Если эти условия не будут соблюдены, то или стальной трос оборвется или буксирный пароход, отставший и не успевший вовремя развернуться, неминуемо перевернется, если военный корабль не сбавит хода. При буксировке неуправляемого объекта по извилистому фарватеру или при вводе его в гавань с кормы нужно ставить второй буксирный пароход, который мог бы при необходимости быстро погасить его инерцию при подходе к точке поворота или для того, чтобы при боковом ветре удержать его корму на фарватере. К борту неуправляемого корабля для погашения инерции полезно ошвартовать один-два буксирных парохода, которые, давая в нужный момент задний ход, двигали бы его вместо машин буксируемого корабля. При отсутствии буксирных пароходов достаточной мощности при буксировке доков может применяться буксировка двойной или тройной тягой в кильватер. В условиях не очень свежей погоды применим кильватерный парный строй, выгодный тем, что, во-первых, при большом количестве буксирующих кораблей значительно сокращается длина колонны, что важно при движении в узкости, во-вторых, натяжение каждого из двух коренных буксиров будет меньше, чем при буксировке в кильватер, и, в-третьих, в случае обрыва одного буксира док будет буксироваться на другом. Буксируя корпуса кораблей с неработающими машинами и рулевым устройством, нужно считаться с весьма большой их рыскливостью. Для уменьшения рыскливости существует несколько способов. Один из них заключается в том, что буксир на буксируемом корабле крепится к обеим якорным цепям, пропущенным через якорные клюзы и вытравленным на неодинаковую длину. При втором способе подается второй буксирный трос крест-накрест первому, например, с правого борта кормы буксирующего корабля на скулу левого борта буксируемого неуправляемого корабля (рис. 148). После этого натяжение обоих буксирных концов выравнивается. При третьем способе буксирный трос соединяется с двумя якорными цепями, из которых одна проходит через якорный клюз, а другая через кнехты и швартовый клюз. Во всех этих случаях буксируемый корабль будет продвигаться вперед, как бы скулой, имея минимальную рыскливость. Этой же цели можно добиться, переложив на буксируемом корабле руль (если исправно рулевое устройство) на небольшой угол на один из бортов. Если обстоятельства заставляют буксировать неуправляемый корабль на одном стальном тросе, то причинами большой рыскливости может быть либо повышенная скорость, либо неправильный выбор длины буксира, которая при буксировках в узкости должна быть обычно небольшой. Для каждого случая буксировки есть своя скорость и своя длина буксира, при которой корабль будет идти спокойно. На доках, которые по конструкции своего корпуса и обтекаемости обводов резко отличаются от кораблей и оказывают весьма большое даже при малых скоростях сопротивление буксировке, следует иметь очень крепкие буксирные устройства, а в качестве буксиров применять систему, состоящую из якорной цепи и стального троса, или систему из достаточно толстого растительного (лучше манильского, как наиболее прочного) и стального тросов. При больших размерах доков лучше применять две линии буксиров. Если для буксировки дока приходится применять буксиры из стальных тросов, их следует утяжелять. Характерным в этом отношении примером является успешно проведенная в 1938 г. буксировка двух секций дока общим водоизмещением 12 000 г из Англии в Мурманск. Малая секция буксировалась двойной тягой в кильватер пароходом «Мета» и буксирным пароходом «Мурман», большая секция — теплоходом «Волга». Каждая из секций буксировалась на двух стальных тросах толщиной по 57 мм, которые и на пароходе и на теплоходе крепились скобами, по одному с борта, за специальные проушины на палубе, а затем выходили за борт через клюзы. Роль браги на доке играли концы стального троса той же толщины, закрепленные по бортам секций на трех парах кнехтов каждый. Своими ходовыми концами они крепились скобами к стальной плите размером 600 X 600 X 150 мм. К ней же крепились и буксиры. Вес браги и плиты равнялся 11 —12 т. Провес буксира достигал 36—38 м и был достаточным при скорости буксировки в 5 узлов при ветре до 8 баллов (рис. 149). Стальная плита висела под углом и действовала как щит-углубитель трала. Чем быстрее был ход, тем больше было натяжение буксиров, не позволявшее им выходить из воды.  Рис. 148.Буксировка неуправляемого корабля. Целесообразнее всего при буксировке дока применять цепную брагу. Примечание. Доки резко отличаются от кораблей по своим обводам, поэтому приведенные выше формулы для расчета натяжения буксира и скорости буксировки доков оказываются совершенно непригодными. Довольно точно сопротивление буксировке дока в килограммах может быть определено по формуле, предложенной профессором Кандыба Б. Н.  При буксировке доков в свежую погоду курсами против волны из-за ударов волн о переднюю стенку дока создается большой величины и трудно поддающаяся учету добавочная нагрузка на буксирный трос. Поэтому в этих случаях рекомендуется снижать скорость буксировки или даже временно ложиться в дрейф. На увеличение сопротивления буксировке дока ввиду его большой парусности оказывает влияние и ветер, действие которого учитывается способом, описанным выше. ермин "судно, ограниченное в возможности маневрировать"охватывает (но не исчерпывает) следующие суда: (i) судно, занятое постановкой, обслуживанием или снятием навигацион ного знака, прокладкой, осмотром или поднятием подводного кабеля или тру бопровода; (ii) судно, занятое дноуглубительными, океанографическими, гидрогра фическими или подводными работами; (iii) судно, занятое на ходу пополнением снабжения или передачей людей, продовольствия или груза; (iv) судно, занятое обеспечением взлeта или приeма летательных аппа ратов; (v) судно, занятое работами по устранению минной опасности; (vi) судно, занятое такой буксировочной операцией, которая значительно ограничивает возможность буксирующего и буксируемого судов отклониться от своего курса. Термин "судно, лишенное возможности управляться" означает судно, которое в силу каких-либоисключительных обстоятельств не способно маневрировать так, как требуется этими Правилами, и поэтомуне может уступить дорогу другому судну..." .Термин "судно, стесненное своей осадкой" означает судно с механическим двигателем, которое из-засоотношения между его осадкой и имеющимися глубинами существенно ограничено в возможностиотклониться от курса, которым оно следует.. |