Все задачи по физиологии. Задача 1 10летнему мальчику с развившейся отечностью лица через 3 недели после поражения миндалин острой инфекцией поставлен диагноз гломерулонефрит (воспаление клубочков почек). Результаты исследования Анализ

Скачать 0.7 Mb. Скачать 0.7 Mb.

|

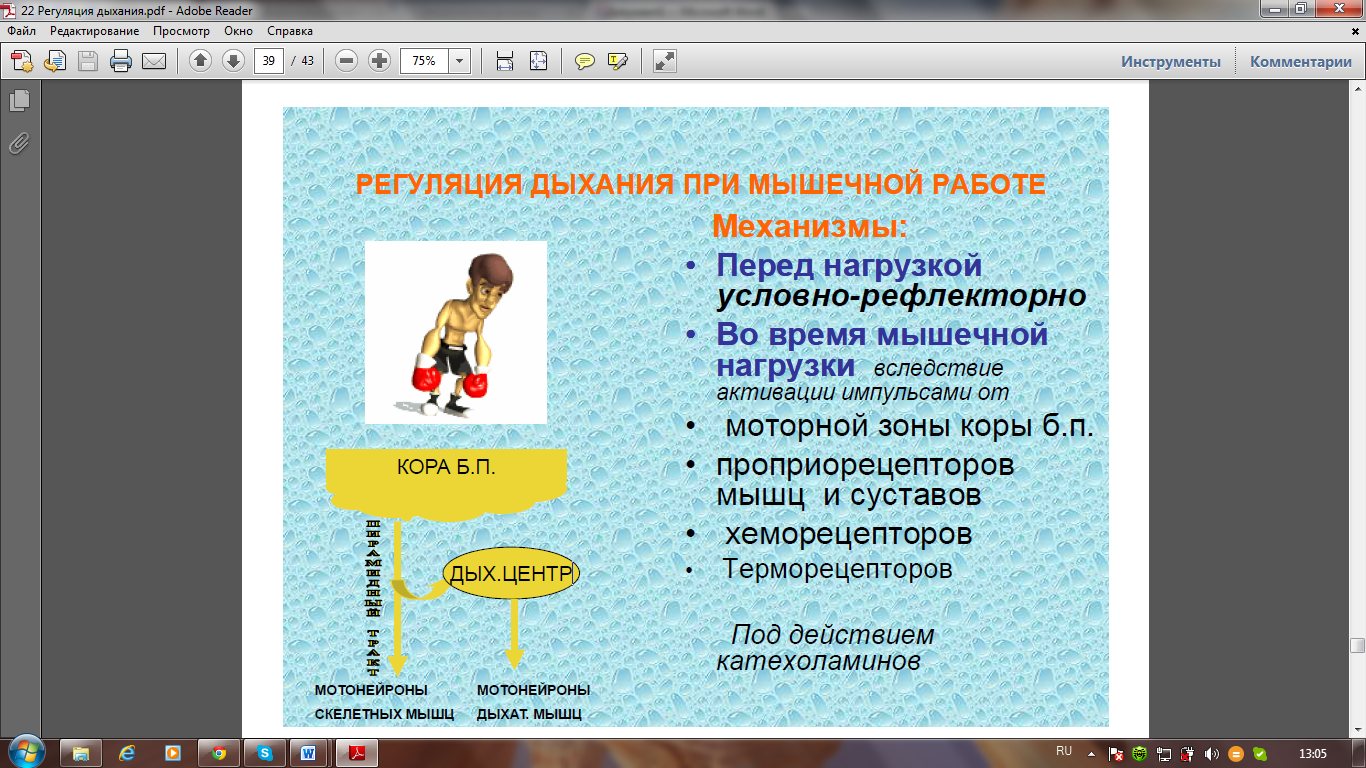

Э 6) Каковы в данном случае механизмы увеличения уровня глюкозы в крови?Д 7) Объясните механизмы изменения дыхания? 1) Механизм реализации реакции стресс- запускается в гипоталямусе под влиянием нервных импульсов, поступающих из коры головного мозга, ретикулярной формации, лимбической системы возбуждается симпатическая нервная система. Наибольшее участие в реализации стресса принимают кортиколиберин, АКТГ, кортикостероиды, адреналин. Что стимулирует изменения в щитовидной железе- зоб, поджелудочной железе- сахарный диабет. 2) При стрессе, физической нагрузке растет активность симпатического отдела ВНС и снижается парасимпатического. Симпатические нервы оказывают положительное хронотропное, инотропное, батмотропное и дромотропное влияния. Медиатор симпатических нервов норадреналин взаимодействует с b1-адренорецепторами мембраны кардиомиоцитов. Происходит ее деполяризация, а в результате ускоряется медленная диастолическая деполяризация в Р-клетках синоатриального узла, увеличиваются амплитуда и длительность генерируемых ПД, возрастает возбудимость клеток проводящей системы. Вследствие этого повышаются возбудимость, автоматия, проводимость и сила сокращений сердечной мышцы. Тонус симпатических центров регуляции сердечной деятельности выражен значительно слабее, чем парасимпатических. 3) Гормоны стресса действуют на сердечную мышцу, что приводит учащению СС; сужаются сосуды следовательно повышается АД; сужаются бронхи дыхание становится частым и поверхностным. Непроизвольную регуляцию дыхания осуществляет дыхательный центр, находящийся в продолговатом мозге (одном из отделов заднего мозга). Вентральная (нижняя) часть дыхательного центра ответственна за стимуляцию вдоха; ее называют центром вдоха (инспнра-торным центром). Стимуляция этого центра увеличивает частоту и глубину вдоха. Дорсальная (верхняя) часть и обе латеральные (боковые) тормозят вдох и стимулируют выдох; они носят собирательное название центра выдоха (экспираторного центра). Дыхательный центр связан с межреберными мышцами межреберными нервами, а с диафрагмой — диафрагмальными. Бронхиальное дерево (совокупность бронхов и бронхиол) иннервируется блуждающим нервом. Ритмично повторяющиеся нервные импульсы, направляющиеся к диафрагме и межреберным мышцам обеспечивают осуществление вентиляционных движений. Расширение легких при вдохе стимулирует находящиеся в бронхиальном дереве рецепторы растяжения (проприоцепторы) и они посылают через блуждающий нерв все больше и больше импульсов в экспираторный центр. Это на время подавляет инспираторный центр и вдох. Наружные межреберные мышцы теперь расслабляются, эластично сокращается растянутая легочная ткань — происходит выдох. После выдоха рецепторы растяжения в бронхиальном дереве более уже не подвергаются стимуляции. Поэтому экспираторный центр отключается и вдох может начаться снова. Весь этот цикл непрерывно и ритмично повторяется на протяжении всей жизни организма. Форсированное дыхание осуществляется при участии внутренних межреберных мышц. Основной ритм дыхания поддерживается дыхательным центром продолговатого мозга, даже если все входящие в него нервы перерезаны. Однако в обычных условиях на этот основной ритм накладываются различные влияния. Главным фактором, регулирующим частоту дыхания, служит не концентрация кислорода в крови, а концентрация С02. Когда уровень С02 повышается (например, при физической нагрузке), имеющиеся в кровеносной системе хеморецепторы каротидных и аортальных телец посылают нервные импульсы в инспираторный центр. В самом продолговатом мозге также имеются хеморецепторы. От инспираторного центра через диафрагмальные и межреберные нервы поступают импульсы в диафрагму и наружные межреберные мышцы, что ведет к их более частому сокращению, а следовательно, к увеличению частоты дыхания. Накапливающийся в организме С02 может причинить большой вред организму. При соединении С02 с водой образуется кислота, способная вызвать денатурацию ферментов и других белков. Поэтому в процессе эволюции у организмов выработалась очень быстрая реакция на любое повышение концентрации С02. Если концентрация С02 в воздухе увеличивается на 0,25%, то легочная вентиляция удваивается. Чтобы вызвать такой же результат, концентрация кислорода в воздухе должна снизиться с 20% до 5%. Концентрация кислорода тоже влияет на дыхание, однако в обычных условиях кислорода всегда бывает достаточно, и потому его влияние относительно невелико. Хеморецепторы, реагирующие на концентрацию кислорода, располагаются в продолговатом мозге, в каротидных и аортальных тельцах, так же, как и рецепторы С02. В известных пределах частота и глубина дыхания могут регулироваться произвольно, о чем свидетельствует, например, наша способность «затаить дыхание». К произвольной регуляции дыхания мы прибегаем при форсированном дыхании, при разговоре, пении, чихании и кашле. В этом случае импульсы, возникающие в полушариях головного мозга, передаются в дыхательный центр, который и выполняет соответствующие действия. Регуляция вдоха при помощи рецепторов растяжения и хеморецепторов представляет собой пример отрицательной обратной связи. Произвольная активность полушарий головного мозга способна преодолеть действие этого механизма. Нервная регуляция сердечной деятельности осуществляется симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Ядра блуждающего нерва, иннервирующего сердце, расположены в продолговатом мозге. Блуждающие нервы заканчиваются на интрамуральных ганглиях. Постганглионарные волокна правого вагуса идут к синоатриальному узлу, а левого к атриовентрикулярному. Кроме того они иннервируют миокард соответствующих предсердий. Парасимпатических окончаний в миокарде желудочков нет. Благодаря такой иннервации, правый вагус влияет преимущественно на частоту сердцебиений, а левый на скорость проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле. Тела симпатических нейронов, иннервирующих сердце, расположены в боковых рогах 5-ти верхних грудных сегментов спинного мозга. Аксоны этих нейронов идут к звездчатому ганглию. От него отходят постганглионарные волокна, многочисленные ветви которых иннервируют и предсердия и желудочки. В сердце имеется развитая внутрисердечная нервная система, включающая афферентные, эфферентные, вставочные нейроны и нервные сплетения. Ее считают отделом метасимпатической нервной системы. Она начинает участвовать в регуляции сердечной деятельности лишь после потери экстрамуральной иннервации. Например после пересадки сердца. Блуждающие нервы оказывают следующие воздействия на сердце: 1. Отрицательный хронотропный эффект. Это уменьшение частоты сердечных сокращений. Он связан с тем, что правый вагус тормозит генерацию импульсов в синоатриальном узле. Под действием вагуса их генерация может временно прекращаться. 2. Отрицательный инотропный эффект. Снижение силы сердечных сокращений. Обусловлен уменьшением амплитуды и длительности ПД, генерируемых клетками пейсмекерами. 3. Отрицательный дромотропный эффект. Понижение скорости проведения возбуждения по проводящей системе сердца. Связан с воздействием левого вагуса на атриовентрикулярный узел. При достаточно сильном его возбуждении возможно возникновение временной атриовентрикулярной блокады. 4. Отрицательный батмотропный эффект. Это уменьшение возбудимости сердечной мышцы. Под влиянием вагуса удлиняется рефрактерная фаза. Эти воздействия вагусов на сердце обусловлены тем, что их окончания выделяют ацетилхолин. Он связывается с М-холинорецепторами кардиомиоцитов и вызывает гиперполяризацию их мембраны. Поэтому уменьшаются возбудимость, проводимость, автоматия кардиомиоцитов, а как следствие сила сокращений. Если длительно раздражать блуждающие нервы, остановившееся первоначально сердце начинает вновь сокращаться. Это явление называется ускользанием сердца из под влияния вагуса. Оно является следствием параллельного усиления влияния симпатических нервов. Центры блуждающих нервов находятся в состоянии тонуса. Поэтому импульсы от них постоянно идут к сердцу. В результате имеет место функциональное торможение сердечных сокращений. При перерезке вагусов в эксперименте или введении атропина, блокирующего передачу в холинергических синапсах, частота сердцебиений возрастает в 1,5-2 раза. Тонус центров вагуса обусловлен постоянным поступлением нервных импульсов к ним от рецепторов сосудистых рефлексогенных зон, внутренних органов, сердца. Симпатические нервы противоположным образом воздействуют на сердечную деятельность. Они оказывают положительное хронотропное, инотропное, батмотропное и дромотропное влияния. Медиатор симпатических нервов норадреналин взаимодействует с b1-адренорецепторами мембраны кардиомиоцитов. Происходит ее деполяризация, а в результате ускоряется медленная диастолическая деполяризация в Р-клетках синоатриального узла, увеличиваются амплитуда и длительность генерируемых ПД, возрастает возбудимость клеток проводящей системы. Вследствие этого повышаются возбудимость, автоматия, проводимость и сила сокращений сердечной мышцы. Тонус симпатических центров регуляции сердечной деятельности выражен значительно слабее, чем парасимпатических. 4) Возможно, моторика кишечника будет угнетаться, т.к. возбуждается симпатическая нервная система, но может наблюдаться и бурная перистальтика(нервный понос). 5) Эмоции- это приспособительные реакции организма, результат восприятия воздействий окружающей среды. 6) При эмоциональных состояниях повышается уровень глюкозы в крови,это стимулирует адреналин, но запас гликогена уменьшается. 7) см. п.3 Задача 21 Поздно вечером пациент за ужином съел 300 г соленой семги. Ночью он вынужден был дважды встать с постели и пить воду. Вопросы: В 1) Назовите три процесса мочеобразования и кратко охарактеризуйте их. В 2) Как изменится мочеобразование при потреблении соленой пищи? К 3) Как изменится осмотическое давление крови при всасывании солей из желудочно-кишечного тракта? Э 4) Повышение продукции какого гормона уменьшает объем конечной мочи в данной ситуации? Опишите механизм его действия. В, ЦНС 5) Нарисуйте рефлекторную дугу рефлекса мочеиспускания. Какова роль коры головного мозга в регуляции мочеиспускания? ВНД 6) Каков механизм формирования питьевой потребности? К какой группе потребностей она относится? 1) Клубочковая фильтрация - процесс перехода (фильтрации) жидкой части плазмы из капилляров клубочка в просвет капсулы. Он возможен благодаря тому, что гидростатическое давление в капиллярах почечного тельца (сила, способствующая фильтрации) больше суммы гидростатического давления ультрафильтрата и онкотического давления плазмы крови (силы, препятствующие фильтрации). Высокое гидростатическое давление в капиллярах клубочка (70-75 мм рт.ст.) обусловлено, во-первых, тем, что диаметр приносящей артериолы на 30% больше диаметра выносящей, а во-вторых, тем, что почечная артерия является непосредственной ветвью позвоночной артерии, и кровь, дойдя до почечной артерии, проходит сравнительно короткий путь, в связи с чем растрачивает мало энергии на преодоление сил сопротивления. Постоянство же гидростатического давления ультрафильтрата в капсуле Шумлянского-Боумена обеспечивается постоянным свободным его оттоком из полости капсулы в просвет канальцев нефрона. На пути жидкой части крови из капилляров клубочка в просвет капсулы нефрона находится фильтрационный барьер, включающий эндотелиальные клетки стенки капилляров клубочка, базальную мембрану, примыкающую к этим клеткам, базальную мембрану, окружающую внутренний листок капсулы, и эпителиоциты внутреннего листка капсулы (уплощенные отростчатые клетки, называемые подоцитами). Эндотелиальные клетки истончены и имеют большое количество пор; вместе с тем базальная мембрана, их окружающая, наряду с наличием пор, содержит отрицательно заряженные группы, препятствующие прохождению большинства белков. Наконец, тела подоцитов находятся на некотором удалении от капилляров, оплетая их своими отростками. Между отростками подоцитов имеются щели, создающие благоприятные условия для фильтрации. В целом поры фильтрационного барьера в связи с малым своим размером способны пропускать молекулы органических веществ диаметром не более 6-8 нм (в связи с чем крупномолекулярные белки через такие поры пройти в полость капсулы не могут и в ультрафильтрат не попадают). Следовательно, фильтрационный барьер обеспечивает избирательное прохождение молекул в просвет капсулы в зависимости от молекулярной массы, размеров, заряда и, как правило, непроницаем для крупных высокомолекулярных молекул белка. Канальцевая реабсорбция представляет собой транспорт определенных веществ из просвета канальцев нефрона в межклеточную (интерстециальную) жидкость почки, а затем - в кровь кровеносных капилляров, оплетающих канальцы. При этом одни вещества, имеющие важное физиологическое значение для организма (аминокислоты, глюкоза, белки) в норме полностью возвращаются в кровь из первичного фильтрата, другие (креатинин, сульфаты) практически не реабсорбируются и выводятся из организма с окончательной мочой. Канальцевая секреция представляет собой совокупность процессов, в ходе которых клетки канальцев нефрона секретируют в их просвет какие-то вещества, которые подлежат удалению из организма. Природа секретируемых веществ двоякая: они могут захватываться эпителиальными клетками канальцев из крови (ионы калия, мочевина, некоторые токсические вещества, непопадающие в первичный фильтрат и т.д.), либо синтезироваться в самих канальцевых клетках из предшественников, захватываемых ими из крови, в результате определенных метаболических процессов (некоторые кислые продукты метаболизма, аммиак, угольная и гиппуровая кислоты). Следовательно, канальцевая секреция представляет собой резервный механизм мочеобразования, способствующий освобождению организма от продуктов распада и веществ, неподдающихся клубочковой фильтрации. 2) При избыточном содержании соли в плазме крови, возбуждаются осморецепторы, усиливается секреция АДГ, возрастает реабсорбция воды, уменьшается мочеотделение и выделяется осмотически концентрированная моча. 3) Осмотическое давление величина довольно постоянная, при всасывании солей может увеличиваться, но существует функциональная система поддержания постоянства осмотического давления, которая и будет срабатывать. Воспринимающая часть этой системы представлена особыми нервными окончаниями - осморецепторами, воспринимающими осмотическое давление. Установлено, что они находятся в сосудистых рефлексогенных зонах (стенки дуги аорты, синокаротидных образований [bulbus caroticus - место разветвления a. carotis communis на aa. carotis interna et externa]) и в области гипоталамуса К механизмам регуляции относится водно-солевой центр, расположенный в области гипоталамуса, и некоторые гормоны, участвующие в регуляции водно-солевого обмена (альдостерон, вазопрессин). Исполнительной частью этой системы являются выделительные органы (почки, потовые железы, желудочно-кишечный тракт). 4)АДГ. Повышает проницаемость через цАМФ. Вазопрессин образуется в гипоталамусе и регулирует обратное всасывание в почках воды (чем больше гормона, тем больше всасывается воды и наоборот). 5) В крестцовом отделе спинного мозга находится рефлекторный центр мочеиспускания, он находится под контролем вышележащих отделов. Кора тормозит этот акт, делая его произвольным. 6) Потребности, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма, хорошо известны – это потребности в пище, воде, оптимальных экологических условиях (уровень содержания кислорода в воздухе, температура воздуха, уровень освещенности т.п.). Некоторые биологические потребности (голод, жажда) связаны с необходимостью поддержания гомеостаза. Известно, что внутренняя среда организма должна всегда оставаться постоянной, что определяется наличием ряда неизменных параметров, отклонение от которых влечет резкие нарушения жизнедеятельности (например, кислотная реакция [рН] крови, уровень сахара, содержание кислорода и углекислого газа в ней и другие). В результате непрерывно идущего обмена веществ эти константы могут смещаться. Их отклонение от требуемого уровня приводит к включению механизмов саморегуляции, которые обеспечивают возвращение констант к исходному уровню. В каких-то пределах эти отклонения могут быть компенсированы за счет внутренних ресурсов. Однако, внутренние возможности ограничены. В таком случае в организме активизируются процессы, направленные на получение необходимых веществ извне. Именно этот момент, характеризующий, например, изменение важной константы в крови, можно рассматривать как возникновение потребности. По мере истощения внутренних ресурсов происходит постепенное нарастание потребностей. Витальные потребности имеют универсальный характер, они свойственны как человеку, так и животным. Однако большинство потребностей у животных удовлетворяются в результате инстинктивного поведения. Витальные биологические потребности человека отличаются от аналогичных потребностей животных. Основное отличие лежит прежде всего в уровне социализации витальных потребностей человека, которая заключается в регуляции (под влиянием социокультурных факторов) субъективного отношения и поведения, направленного на удовлетворение витальных потребностей. Так, например, социализация пищевой потребности породила высоко ценимое искусство кулинарии и эстетизации процесса потребления пищи. Известно также, что в некоторых случаях люди способны подавлять в себе биологические потребности (потребность в пище, половую потребность и т.д.), руководствуясь целями высшего порядка. Задача 22 Пациент жалуется на постоянную жажду. В процессе обследования установлено, что суточный диурез составляет 3 л. Вопросы: В 1) Сравните с нормой, обозначьте специальным термином. ОВ, П 2) Какие изменения в пищевом режиме могут привести к данной ситуации? Э 3) Какие гормональные нарушения могут привести к данной ситуации? Перечислите и объясните возможные механизмы увеличения диуреза при гормональных нарушениях. СС 4) Почему при резких подъемах артериального давления увеличивается диурез? К 5) Какие константы крови, возможно, изменятся при этом состоянии? ВНД 6) Что такое потребности и мотивации? Как в норме формируется и реализуется данная потребность? 1) Полиурия. Норма 1-1,5л 2) Употребление сладкой, соленой и острой пищи. 3) Снижение выработки АДГ несахарный диабет (мочеизнурение) недостаток инсулина. АДГ усиливает обратное всасывание воды стенками собирательных трубочек почек следовательно уменьшается диурез, если снизится уровень АДГ, то увеличится диурез. 4) Увеличивается фильтрационное давление. 5) Удельный вес, плотность, осмотическое давление, вязкость, состав плазмы. 6) Потребность – это то, что необходимо организму. Потребность побуждает организм действовать, действие направлено на удовлетворение имеющейся потребности. Таким образом, усиление потребности – причина любого целенаправленного поведения животного и человека. мотивация – это побуждение организма к действию с целью удовлетворения существующей у него потребности. Мотивации подразделяют обычно на три группы: биологические, социальные и идеальные (этические, духовные). Задача 23 При обследовании установлено, что суточный диурез у пациента составляет 600 мл. Вопросы: В 1) Сравните величину диуреза с нормой, обозначьте соответствующим термином. П, ОВ 2) Какие физиологические ситуации могут привести к снижению диуреза? В, Э 3) Какие клинические ситуации могут привести к снижению диуреза? ЦНС 4) Объясните механизм уменьшения диуреза (прекращение диуреза) при сильной боли. К, Э 5) Опишите механизмы уменьшения диуреза при массивной кровопотере? К 6) Какие константы крови изменятся при длительном снижении диуреза? 1) Олигурия. 2) Небольшое потребление соли. Системное снижение АД 3) Массивные кровотечения, нарушения функций почек, гормональные нарушения, стресс. 4) Стресс, в клубочках возникают спазмы (вазоконстрикция) и как следствие снижение фильтрации. 5) Удельный вес, плотность, осмотическое давление, вязкость, состав плазмы. Задача 24 Молодой человек жалуется на жажду, теряет около 2800 мл мочи ежесуточно. Выдыхаемый воздух больного имеет запах ацетона, его моча содержит глюкозу. Анализы показали следующее:

Вопросы: К, В, Э 1) Напишите норму для каждого показателя, назовите состояния соответствующими терминами. Объясните, какие эндокринные расстройства у данного пациента Вы предполагаете? Э 2) Отсутствие или недостаток какого гормона обычно приводит к повышению уровня глюкозы в крови? Как регулируется продукция этого гормона? Э 3) Объясните причину полиурии в данном случае. Какие еще гормональные нарушения сопровождаются полиурией? Э 4) Какие физиологические процессы вызывают при полиурии жажду? В 5) Почему глюкоза содержится в моче данного больного и отсутствует в моче здоровых людей? Э 6) Назовите гормоны, которые способствуют повышению уровня глюкозы в крови. 1)Суточный диурез 1-1,5л, глюкоза крови 4,4- 6,6 ммоль\л, глюкозы в моче в норме нет, ацетон в моче в норме не содержится. 2)Инсулин. При повышении концентрации глюкозы в крови повышается секреция этого гормона. Это происходит как непосредственно в результате стимулирующего влияния глюкозы на рецепторы клеток поджелудочной железы, так и опосредовано, путем активации парасимпатической нервной системы через глюкозочувствительные рецепторы в гипоталамусе. 3) Сахарный диабет. 4)Основным регулятором секреции инсулина является Д- глюкоза притекающей крови 5) Активирующая в бета-клетках специфический пул ц АМФ и через этот посредник приводящая к стимуляции выброса инсулина из специфических секреторных гранул 6)гормон роста, тироксин, адреналин, норадреналин, глюкагон. Задача 25 Пациент с длительной диареей. При исследовании кала в нем выявлено большое количество нейтрального жира, непереваренных остатков пищи. Был поставлен диагноз: хронический панкреатит. В плазме крови:

Вопросы: П 1) Объясните экскрецию жира и непереваренных остатков пищи у данного пациента. Э, П 2) Каковы вероятные причины снижения Са2+ в крови? Почему у данного пациента низкое содержание Са2+ в сыворотке крови? СС, К 3)Какую роль играет Са2+ в организме? Какие симптомы могут развиться у пациента вследствие малого содержания Са2+ в крови? П 4) Изменится ли скорость переваривания белков у данного пациента? СС 5) Изменятся ли ОЦК, ЧСС, АД у данного больного? Э 6) Как регулируется уровень Са2+ в крови?

Внутриклеточный Са необходим для функционирования скелетных и сердечной мышцы, секреции гормонов, нейротрансмитеров, пищеварительных ферментов, ПД, функционирование сетчатки, роста и деления клеток. При недостатке Са в крови возможны судороги, остемоляция, ослабление работы сердца. 4) Да, т.к.при усилении перистальтики, уменьшается время пребывания химуса в тонком кишечнике и ухудшается при этом эффективность пристеночного пищеварения.

ПТГ: -стимулирует остеокласты→деминерализация костей; -↑реабс-ю Са в почке - ↑абсорбцию Са в кишке,если витД=норме Кальцитонин: антагонист ПТГ,↓деминерализацию костей ВитD3-гормон (холекальциферол): ↑всасывание Са в кишке и ↑кальцификацию костей Задача 26 Больной N., 50 лет, госпитализирован в связи с неукротимой обильной рвотой в течение последних 48 ч. Находится в сознании, кожные покровы бледные, холодные на ощупь, сухие. Наблюдается картина обезвоживания организма. Результаты обследования:

Вопросы: СС 1) Объясните бледность кожных покровов у больного. Почему у больного наблюдается тахикардия? СС 2) Как будет изменен тонус резистивных сосудов у больного? Объясните механизм развития этих изменений. В 3) Объясните, почему у больного малый объем мочи и повышение ее рН. Какие гормоны участвуют в создании этого эффекта? В 4) Почему снижен уровень К+? В 5) Какие меры целесообразно принять для нормализации водно-солевого баланса? ВНД 6) Что такое «сознание». Как проверить его сохранность?

Сознание ясно-адекватное адаптивное поведение Сознание отсутствует-поведение невозможно Измененные состояния сознания(гипноз)-неадеквтаное неадаптивное поведение Задача 27 Мать 5-летного мальчика обратилась к врачу по поводу задержки роста ребенка. При обследовании ребенка врач обнаружил увеличение щитовидной железы (зоб). У ребенка постоянно открыт рот, язык не помещается в ротовой полости, мальчик умственно отстал от сверстников. Вопросы: ОВ, Э 1) Перечислите возможные причины развития зоба. Э 2) Какие функции в организме выполняет щитовидная железа? Какие нарушения функций выявляются при гипо- и гиперфункции щитовидной железы? Какие объективные методы исследования можно использовать? Э 3) Как осуществляется регуляция функций щитовидной железы? ОВ, П 4) Какие еще причины могут привести к задержке роста ребенка? СС 5) Изменится ли деятельность сердца? ВНД 6) Какие изменения ВНД можно выявить в данном случае? 1) Возможной причиной развития зоба является избыток тиреотропина. За счет увеличения синтеза РНК и белка тиреотропин приводит к увеличению массы щитовидной железы, т. е. развитию зоба, ее гиперфункцией с избыточной секрецией йодсодержащих тиреоидных гормонов, рядом симптомов гипертоксикоза, пучеглазием (экзофтальм). 2) Основные системные влияния гормонов щитовидной железы: - Обмен веществ – увеличение основного обмена и потребления кислорода (следовательно, увеличение минутной вентиляции легких, сердечного выброса, потребления пищи, метаболизма углеводов и выработка тепла). -. Рост и созревание - необходимы для нормального роста скелета. -. Центральная нервная система – активация симпатических эффектов за счет уменьшения распада медиаторов, образования катехоломиноподобных метаболитов и повышения чувствительности адренорецепторов (тахикардия, потливость, спазм сосудов и др.). Активация ВНД и повышение возбудимости. -. Увеличение почечного кровотока, клубочковой фильтрации и диуреза. - Стимуляция процессов регенерации и заживления - Обеспечение нормальной репродуктивной функции. Повышенная функция щитовидной железы – гипертиреоз: Повышение основного обмена, гипергликемия, похудание, плохая переносимость жары, избыточное потоотделение, теплая кожа, гипертония, тахикардия, экзофтальм- выпячивание глазных яблок. Может развиваться диабет. При недостаточности тиреоидных гормонов – гипотиреозе: нарушение роста, развития и дифференцировки скелета, тканей и органов, в том числе ЦНС с развитием умственной отсталости. Замедлении окислительных процессов, снижении уровня основного обмена, гипогликемии, перерождения подкожно-жировой клетчатки и кожи, холодная сухая кожа, прибавка в весе, утомляемость, грубый голос, замедление рефлексов. Симтомокомлекс носит название «миксидема» т.е. слизистый отек. 3) Основным регулятором деятельности щитовидной железы является гормон аденогипофиза – тиротропин и прямая нервная регуляция через симпатические нервы. Обратная связь обеспечивается уровнем гормонов щитовидной железы в крови и замыкается как в гипоталамусе, так и в гипофизе. Интенсивность секреции тиреоидных гормонов влияет на объем их синтеза в самой железе ( местная обратная связь). 4) Недостаточный объем белкового питания.Недостаточное потребление витаминов В6,12,9 А так же Zn/Se/Ca/Mg/Fe2+ так как они входят в структуру рецепторов Т3 и в синтезе Т3 5) Тироксин вырабатывается в щитовидной железе и оказывает стимулирующее влияние на работу сердца, обменные процессы, повышает чувствительность миокарда к адреналину. 6) Гипер- или гипофункции щитовидной железы оказывают влияние на высшую нервную деятельность, что проявляется, например, в нарушениях психики человека на фоне заболеваний, вызванных изменением функции щитовидной железы. При гипотиреозах (пониженная функция щитовидной железы) условные рефлексы вырабатываются с трудом, имеют большие латен¬тные периоды, особенно замедлено образование речевых реакций, безусловные рефлексы снижены. Изучение условных пищевых реф¬лексов у детей при разной степени недостаточности функций щитовидной железы выявило слабую возбудимость и пониженную работоспособность коры больших полушарий головного мозга. Препараты тироксина способствовали в этих случаях увеличению условных рефлексов. Задача 28 Мальчик в бессознательном состоянии обнаружен на улице и доставлен в больницу. Он истощен, обезвожен, артериальное давление 85/60 мм рт. ст., дыхание с запахом ацетона, ЧСС – 105 уд/мин. Исследование крови дало следующие результаты:

Вопросы: К, Э 1) Назовите норму для приведенных показателей, обозначьте состояние соответствующим термином. С какими эндокринными изменениями может быть связано это явление? В 2) Почему в моче здорового человека не содержится глюкоза? В каком случае она появляется в моче? В 3) Как изменится диурез при появлении глюкозы в моче? Д 4) Какие функции выполняет дыхательная система в норме? А в данном случае? СС 5) Охарактеризуйте состояние сердечно-сосудистой системы у пациента. Опишите регуляцию АД в норме. ВНД 6) Дайте определение понятию «сознание». Какие признаки указывают на отсутствие сознания? 1) Глюкоза крови – 4.4-6.6 ммоль/л. Гюкозы в моче в норме нет. Вероятно имеет место гипергликемическая кома вызванная недостаточным уровнем инсулина в крови, вследствии имеющегося инсулинзависимого сахарного диабета I типа, который возникает обычно в детском или подростковом возрасте. Он развивается в результате аутоиммунной деструкции В-клеток островков, которые в норме вырабатывают инсулин. 2) В норме глюкоза реабсорбируется из фильтрата путем облегченной диффузии, и при нормальном содержании глюкозы в плазме вся фильтровованная глюкоза реабсорбируется. При заболеваниях (например при сахарном диабете)как только уровень глюкозы в плазме оказывается выше нормы,(более 10моль/л) и клетки организма становятся неспособными поглощать избыточное количество глюкозы глюкоза появляется в моче (глюкозурия), так как скорость фильтрации превосходит скорость реабсорбции. 3) Диурез значительно увеличивается. 4) 1. Воздухопроведение и регуляция поступление воздуха 2. воздухоносные пути идеальный кондиционер вдыхаемого воздуха: · механическая очистка · увлажнение · согревание 3. внешнее дыхание, то есть насыщение крови кислородом, удаление углекислого газа. 4. Эндокринная функция наличие клеток ДЭС, которые обеспечивают местную регуляцию функций дыхательной системы, приспособление кровотока к вентиляции легких. 5. Защитная функция. Осуществление неспецифических (фагоцитоз) и специфических (иммунитет) защитных механизмов. Специфический механизм - здесь проходят свою антиген-зависимую стадию (при встрече с антигеном) лимфоциты и развертываются иммунные реакции клеточного и гуморального иммунитета. Синтезирование IgA. 6. Метаболическая функция - эндотелий гемокапилляров легких синтезируют многочисленные ферменты, участвующие в превращении вазоактивных веществ (ангиотензин - конвертирующий фактор, способный превращать ангиотензин 1 в ангиотензин 2 - модный сосудосуживающий эффект и фермент, расщепляющий брадикинин, серотонин и др., обеспечение при необходимости гипотензивного эффекта. 7. Фильтрационная функция. В мелких сосудах легких задерживаются и рассасываются тромбы, эмболы, инородные частицы. 8. Депонирующая функция. Депо крови, лимфоцитов, гранулоцитов. 9. Водный обмен, обмен липидов В данном случае основной функцией является выведение лишнего содержания ацетона из организма,путем выдыхания в окружающую среду

6)См задачу 26 Задача 29 Больной жалуется на острую боль в пояснице. УЗИ показало наличие в правом мочеточнике камня диаметром около 8 мм. АД – 140/100 мм рт.ст. Вопросы: А 1) Объясните причину боли в данном случае. Каково биологическое значение боли. А 2) Перечислите элементы ноцицептивной сенсорной системы, опишите их функции. СС 3) Как и почему в данном случае изменятся пульс и АД? Э 4) Как изменится деятельность эндокринных желез? П 5) Изменится ли и как секреторная функция пищеварительного тракта? В 6) Изменилось ли мочеобразование в левой и правой почке? Д 7) Каковы механизмы изменения характера дыхания? 1) Причиной боли в пояснице является застойные явления в правой почке из-за камня в мочеточнике и вызванного этим затруднения оттока мочи. Боль всегда является сигналом нарушения функции органа связанное с развитием патологического процесса. 2) Ноцицептивная система включает следующие элементы: 1.Ноцицепторы – свободные немиелизированные нервные окончания в различных органах и тканях; 2.Афферентные проводники кожной и висцеральной болевой чувствительности – тонкие миэлиновые (А-дельта) и безимиэлиновые (С) волокна. 3. Воспринимающая часть афферентного потока и его переработка происходит в ретикулярной формация головного мозга. 4. Таламус. 5. Кора головного мозга. 3) При боли увеличивается частота пульса, АД, развивается спазм периферических сосудов. Кожные покровы бледнеют, а если боль непродолжительная, спазм сосудов сменяется их расширением, что проявляется покраснением кожи. 4) Боль приводит к напряжению адаптационных механизмов, возникает стресс и запускается механизм реализации стресс-реакции. Происходит активация системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников и возбуждается симпатическая нервная система. Наибольшее участие в реализации стресса принимают кортиколиберин, АКТГ,СТГ, кортикостероиды, адреналин. 5) На начальной стадии за счет возбуждения симпатической нервной системы сначала выделяется густая слюна, а затем за счет активации парасимпатического отдела нервной системы – жидкая, причем в целом слюноотделение увеличивается. В последующем уменьшается секреция слюны, желудочного и панкретического сока, замедляется моторика желудка и кишечника, возможна рефлекторная олигурия и анурия. 6) Интенсивность процессов мочеобразования в правой почке уменьшится, а в левой компенсаторно увеличится. 7)  |