физиология. физиология на 17.09. Закон силы раздражения. Порог раздражения как мера возбудимости

Скачать 146.14 Kb. Скачать 146.14 Kb.

|

|

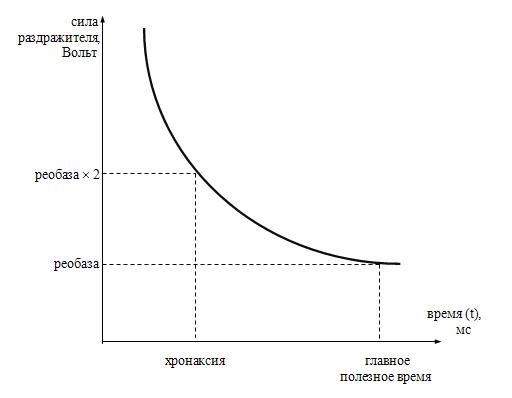

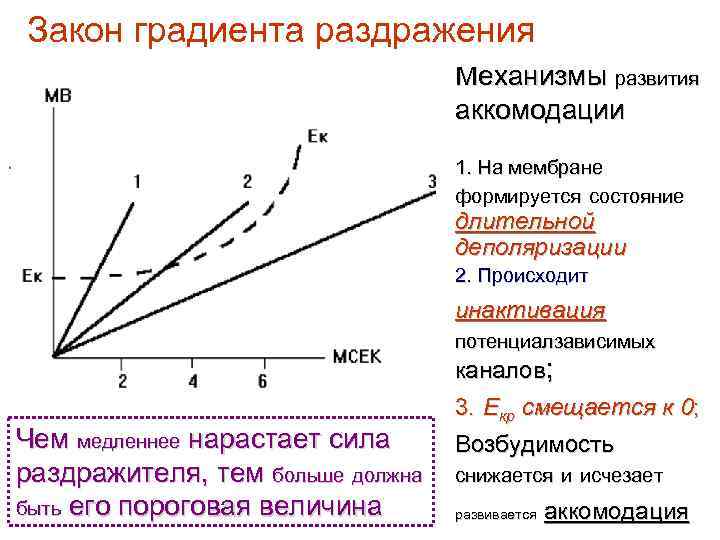

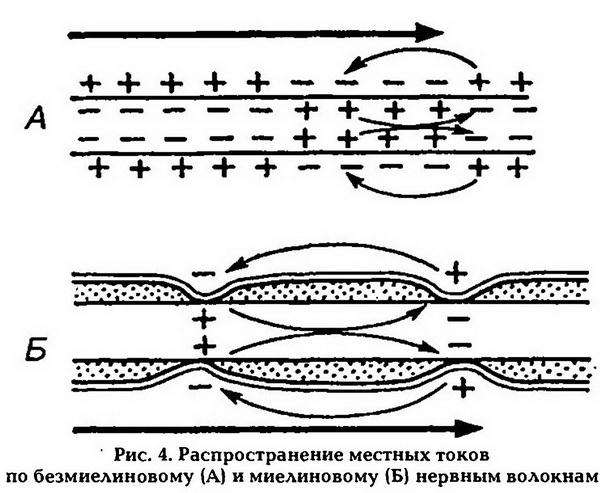

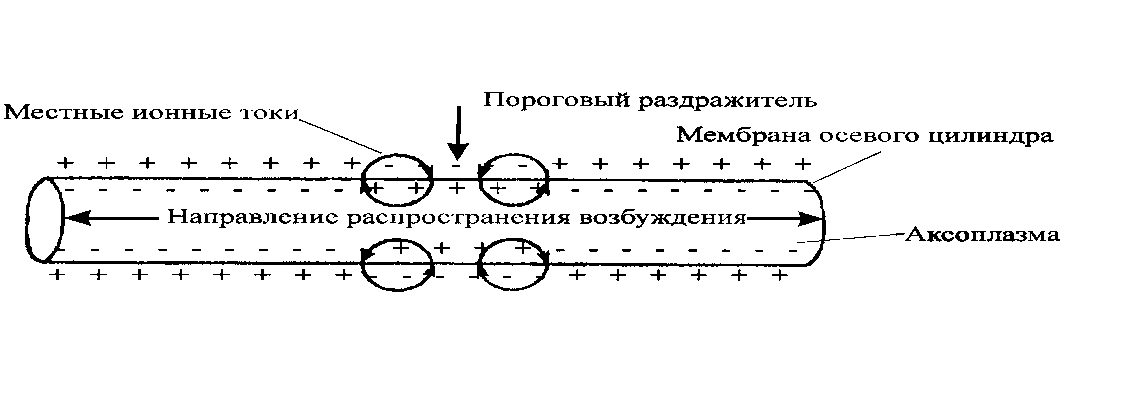

Вопрос 1. Основные законы раздражение возбудимых тканей. Закон силы раздражения. Порог раздражения как мера возбудимости. Под действием пороговых раздражителей суммарная активность целостного образования (мышцы или нервного ствола) градуально зависит от силы раздражителя в определенных пределах. С увеличением силы раздражителя возрастает ответ целостного возбудимого образования. Так, например, на подпороговый раздражитель мышцы сокращения нет, на пороговый раздражитель мышца отвечает минимальным сокращением, на надпороговый – сокращение сильнее, на максимальный раздражитель – максимальное сокращение, на супермаксимальный – сокращение остаётся максимальным. В нервном стволе одни волокна отвечают энергией ПД на раздражитель 35 мВ, другие – 40 мВ, третьи – 45 мВ и т.д. В связи с эти амплитуда ПД всего нерва в определенном диапазоне значений электрического раздражителя градуально зависит от его силы. Одиночные мышечные или нервные волокна подчиняются этому закону и подчиняются закону «всё или ничего» : на подпороговые раздражители ответная реакция отсутствует («ничего»), однако в ответ на их действие возникает местное возбуждение, которое градуально зависит от силы подпороговых раздражений. На пороговый и надпороговые ПД возникает с одинаковой амплитудой или мышечное волокно и миокард сокращаются с одинаковой силой («всё»). Закон «все или ничего», его относительный характер. Критика закона «всё или ничего»: как такового «ничего» нет, т.к. в ткани в это время идут градуальные процессы электротонического и местного возбуждения. «Всё» также для данной ткани непостоянно, например, для миокарда «всё» меняется в зависимости от растяжения мышцы, температуры перфузирующего раствора, давления в аорте и т.д. Сам Боудич показал относительность своего закона (на примере миокарда), изменив условия его раздражения. Если раздражать полоску миокарда относительно частыми (чаще естественного ритма) пороговыми импульсами, то она в начальный период отвечает на раздражение по закону лестницы (лестницы Боудича).  Закон «всё или ничего». Ниже горизонтальной линии показана показана сила раздражения, выше – величина ответной реакции. Или, например, если нервное волокно обработать местными анестетиками (новокаин, кокаин), ядами, наркотиками, которые ослабляют входящий поток ионов Na+ в клетку, то амплитуда ПД начнёт зависеть от силы раздражителя, т.е. перестанет подчиняться закону «всё или ничего». Закон силы-времени. Относительность закона. Понятие о полезном времени, реобазе, хронаксии. Хронаксия как мера возбудимости. Хронаксиметрия. Этот закон был изучен при исследовании мышц, нервов Гоорвегом (Голландия, 1892), Вейсом (Германия, 1901) и Лапиком (Франция, 1909). Закон устанавливает зависимость между силой раздражителя и временем его действия: «Пороговая сила любого раздражителя обратно пропорциональна длительности его действия в определенных пределах». То есть, чем меньше по времени действует раздражитель, тем больше требуется его сила для формирования возбуждения (рис. 8).  Рис. 8. Кривая силы-времени Из кривой видно, что раздражитель ниже какой-то минимальной силы не вызывает возбуждения, как бы долго он ни действовал. Математически это выражается формулой:  где I – сила тока; t – время действия тока; a и b – постоянные величины. Минимальная сила тока, которая способна вызвать возбуждение (порог раздражения) была названа реобазой. Наименьшее время, которое должна действовать реобаза, чтобы вызвать возбуждение, называется главным полезным временем. Если ток действует дольше этого полезного времени, это не имеет значения (бесполезно) для возникновения ПД. При укорочении времени действия тока (меньше полезного времени) для получения ПД необходимо увеличивать силу тока. При очень коротких стимулах восходящая часть гиперболы становится параллельной оси ординат, это означает, что при очень коротких раздражающих стимулах ПД не возникает, как бы ни была велика сила тока. Это явление используется в физиотерапии, при лечении больных токами УВЧ (ультравысокой частоты), для глубокого прогревания тканей. Точное определение главного полезного времени практически трудно, т.к. величина реобазы непрерывно претерпевает колебания, связанные с колебаниями функционального состояния мембраны в покое, и точка перехода может смещаться влево или вправо, поэтому Лапик предложил измерять условную величину в качестве константы времени раздражения и назвал её «хронаксия». Хронаксия – это дополнительное полезное время – время, которое должен действовать ток, равный по величине удвоенной реобазе, чтобы вызвать возбуждение. В неврологической практике проводят хронаксиметрию, чтобы установить поражение двигательных нервов. Если нерв повреждён или погибли мотонейроны спинного мозга (полиомиелит), то нервные волокна перерождаются и раздражающий стимул выявляет увеличение реобазы и хронаксии. Реобаза - это минимальная сила электрического тока, вызывающая генерацию потенциала действия Полезное время - это минимальное время, в течение которого на ткань должен действовать раздражитель, равный по силе реобазе, чтобы возникло распространяющееся возбуждение Хронаксия - это минимальное время, в течение которого на ткань должен действовать раздражитель, равный по силе 2 реобазам, чтобы возникло распространяющееся возбуждение (при поражении нерва хронаксия увеличивается) ХРОНАКСИМЕТРИЯ - метод определения возбудимости тканей или органов на основе выявления зависимости между пороговой силой электрического раздражения, вызывающего процесс возбуждения, и длительностью его действия. Соответствующие приборы - хронаксиметры состоят из источника постоянного тока, набора сопротивлений и приспособлений для дозирования времени действия электрического тока, подающегося на объект. Хронаксиметрию применяют в диагностике поражений центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, при определении границ патологического очага и функционального состояния отдельных структур головного мозга в процессе проведения нейрохирургических операций. Относительная простота метода и достаточно четкая интерпретация результатов дали возможность использовать хронаксиметрию в спортивной медицине, физиологии труда, промышленной и санитарной гигиене. Закон крутизны нарастания раздражителя (градиента). Аккомодация, современные представления о механизме ее развития. Скорость аккомодации, критический наклон. Закон отражает зависимость возникновения возбуждения от скорости или крутизны нарастания силы раздражителя и гласит: Пороговая сила тока увеличивается при уменьшении крутизны его нарастания до определенной величины. При некоторой минимальной крутизне ответы на раздражение исчезают Большая крутизна у импульсных токов прямоугольной формы. Малая крутизна у пилообразных токов (с разным наклоном пилы) Если сила раздражителя нарастает медленно (длительное действие подпорогового раздражителя), то формируются процессы, препятствующие возникновению ПД. При этом происходит ин активация Na-каналов. В результате, нарастание уровня критической деполяризации опережает развитие местных деполяризующих процессов в мембране. Возбудимость снижается, и порог раздражения увеличивается. Развивается аккомодация. Аккомодация – это приспособление ткани к воздействию медленно нарастающего по силе раздражителя, проявляющееся снижением возбудимости Мера аккомодации – минимальный градиент или критический наклон Минимальный градиент – это наименьшая крутизна нарастания тока, при которой раздражающий стимул сохраняет способность генерировать потенциалы действия. Этот показатель также используют для характеристики возбудимости. Двигательные нервные волокна имеют большую возбудимость, чем скелетная мускулатура. Поэтому способность к аккомодации, а, следовательно, и минимальный градиент у нервных волокон выше. Более низкой аккомодацией обладают сенсорные нервные волокна, сердечная мышца, гладкие мышцы, а также образования, обладающие автоматической активностью Закон аккомодации лежит в основе применения лекарственных препаратов и назначения закаливающих процедур. В лаборатории показателем скорости аккомодации является та наименьшая крутизна нарастания тока, при которой стимул еще сохраняет способность вызывать ПД. Эту минимальную крутизну называют критическим наклоном. Его выражают или в абсолютных единицах (мА/сек), или в относительных (как отношение пороговой силы того постепенно нарастающего тока, который еще способен вызывать возбуждение, к реобазе прямоугольного толчка тока).  Полярный закон раздражения. Особенности электротонического и местного потенциалов. Физиологический электрон. Дополнение к закону Вериго. Катодическая депрессия. Анодическая экзальтация. Клиническое применение закона. Этот закон проявляется в том, что при действии постоянного тока средней силы на ткань возбуждение возникает только в момент замыкания и в момент размыкания цепи. Во время замыкания тока возбуждение происходит в участке, расположенном под катодом, а при размыкании — под анодом. Обусловлено это тем, что прохождение постоянного электрического тока через возбудимую ткань вызывает изменение мембранного потенциала покоя ее клеток. В области катода положительный потенциал на наружной поверхности клеточной мембраны уменьшается, и происходит деполяризация мембраны, которая быстро достигает критического уровня и вызывает возбуждение. В области анода положительный потенциал на наружной поверхности мембраны клеток ткани возрастает и развивается гиперполяризация мембраны. При размыкании электрической цепи на аноде мембранный потенциал быстро возвращается к исходному уровню и достигает критической величины, в результате чего открываются ворота Na+ -каналов и возникает размыкательное возбуждение. Электротонический потенциал (ЭП) – сдвиг мембранного потенциала клетки, вызываемый действием постоянного электрического тока. ЭП есть пассивная реакция клетки на электрический раздражитель; состояние ионных каналов и транспорт ионов при этом не изменяется. ЭП не проявляется физиологической реакцией клетки. Поэтому ЭП не является возбуждением. При действии более сильного подпорогового тока возникает более пролонгированный сдвиг МП – локальный ответ. Локальный ответ (ЛО) – активная реакция клетки на электрический раздражитель, однако состояние ионных каналов и транспорт ионов при этом изменяется незначительно. ЛО не проявляется заметной физиологической реакцией клетки. ЛО называют местным возбуждением, так как это возбуждение не распространяется по мембранам возбудимых клеток. Закон физиологического электротона - Действие постоянного электрического тока на ткань сопровождается изменением ее возбудимости. Различают 3 вида физиологического электротона или изменения возбудимости: Катэлектротон - изменение возбудимости под катодом. В момент замыкания под катодом формируется деполяризация и возбудимость повышается. По мере удаления от катода количество его "-" зарядов, а следовательно и выраженность деполяризации уменьшается. В результате возбудимость уменьшается, но она остается выше, чем в состоянии покоя. Анэлектротон - изменение возбудимости под анодом. В момент замыкания под анодом формируется гиперполяризация и возбудимость снижается. По мере удаления от анода количество его "+" зарядов, а, следовательно, и гиперполяризация уменьшается. В результате возбудимость увеличивается, но она остается ниже, чем в состоянии покоя. Периэлектротон - обратное изменение возбудимости вне электротонических областей. В зоне прекращения действия катода возбудимость снижается. В зоне прекращения влияний анода она, наоборот, увеличивается. При длительном прохождении постоянного тока через ткань происходит извращение измененной возбудимости При длительном замыкании под катодом происходит: ·инактивация Na проницаемости ·повышение уровня критической деполяризации ·увеличение порога деполяризации ·снижение вначале повышенной возбудимости Это явление получило название катодическая депрессия. При длительном замыкании под анодом происходит: ·снижение К проницаемости ·уровень критической деполяризации снижается ·порог деполяризации уменьшается ·повышается вначале сниженная возбудимость Это явление получило название анодическая экзальтация. Клиническое применение закона: С одной стороны, он может быть использован, если требуется заблокировать проведение возбуждения по нервной или мышечной ткани (катодическая депрессия) или повысить возбудимость (анодическая экзальтация). С другой стороны, необходимо помнить о возможности привыкания к длительному действию раздражителей, в частности, фармацевтических препаратов, влияющих на возбудимость мембраны. Вопрос 2. Строение и физиологические свойства нервных волокон. Типы волокон. Физиологические свойства нервных волокон: 1) возбудимость – способность приходить в состояние возбуждения в ответ на раздражение; 2) проводимость – способность передавать нервные возбуждение в виде потенциала действия от места раздражения по всей длине; 3) рефрактерность (устойчивость) – свойство временно резко снижать возбудимость в процессе возбуждения. Нервная ткань имеет самый короткий рефрактерный период. Значение рефрактерности – предохранять ткань от перевозбуждения, осуществляет ответную реакцию на биологически значимый раздражитель; 4) лабильность – способность реагировать на раздражение с определенной скоростью. Лабильность характеризуется максимальным числом импульсов возбуждения за определенный период времени (1 с) в точном соответствии с ритмом наносимых раздражений. Нервные волокна не являются самостоятельными структурными элементами нервной ткани, они представляют собой комплексное образование, включающее следующие элементы: 1) отростки нервных клеток – осевые цилиндры; 2) глиальные клетки; 3) соединительнотканную (базальную) пластинку. Главная функция нервных волокон – проведение нервных импульсов. Отростки нервных клеток проводят сами нервные импульсы, а глиальные клетки способствуют этому проведению. По особенностям строения и функциям нервные волокна подразделяются на два вида: безмиелиновые и миелиновые. Безмиелиновые нервные волокна не имеют миелиновой оболочки. Их диаметр 5–7 мкм, скорость проведения импульса 1–2 м/с. Миелиновые волокна состоят из осевого цилиндра, покрытого миелиновой оболочкой, образованной шванновскими клетками. Осевой цилиндр имеет мембрану и оксоплазму. Миелиновая оболочка состоит на 80 % из липидов, обладающих высоким омическим сопротивлением, и на 20 % из белка. Миелиновая оболочка не покрывает сплошь осевой цилиндр, а прерывается и оставляет открытыми участки осевого цилиндра, которые называются узловыми перехватами (перехваты Ранвье). Длина участков между перехватами различна и зависит от толщины нервного волокна: чем оно толще, тем длиннее расстояние между перехватами. При диаметре 12–20 мкм скорость проведения возбуждения составляет 70—120 м/с. В зависимости от скорости проведения возбуждения нервные волокна делятся на три типа: А, В, С. Наибольшей скорость проведения возбуждения обладают волокна типа А, скорость проведения возбуждения которых достигает 120 м/с, В имеет скорость от 3 до 14 м/с, С – от 0,5 до 2 м/с. Не следует смешивать понятия «нервное волокно» и «нерв». Нерв – комплексное образование, состоящее из нервного волокна (миелинового или безмиелинового), рыхлой волокнистой соединительной ткани, образующей оболочку нерва. Вопрос 3. Механизмы проведения возбуждения по миелиновым и безмиелиновым волокнам. Скорость распространения возбуждения и факторы, влияющие на ее величину. Механизм проведения возбуждения по нервным волокнам зависит от их типа. Существуют два типа нервных волокон: миелиновые и безмиелиновые. Процессы метаболизма в безмиелиновых волокнах не обеспечивают быструю компенсацию расхода энергии. Распространение возбуждения будет идти с постепенным затуханием – с декрементом. Декрементное поведение возбуждения характерно для низкоорганизованной нервной системы. Возбуждение распространяется за счет малых круговых токов, которые возникают внутрь волокна или в окружающую его жидкость. Между возбужденными и невозбужденными участками возникает разность потенциалов, которая способствует возникновению круговых токов. Ток будет распространяться от «+» заряда к «—». В месте выхода кругового тока повышается проницаемость плазматической мембраны для ионов Na, в результате чего происходит деполяризация мембраны. Между вновь возбужденным участком и соседним невозбужденным вновь возникает разность потенциалов, что приводит к возникновению круговых токов. Возбуждение постепенно охватывает соседние участки осевого цилиндра и так распространяется до конца аксона. В миелиновых волокнах благодаря совершенству метаболизма возбуждение проходит, не затухая, без декремента. За счет большого радиуса нервного волокна, обусловленного миелиновой оболочкой, электрический ток может входить и выходить из волокна только в области перехвата. При нанесения раздражения возникает деполяризация в области перехвата А, соседний перехват В это время поляризован. Между перехватами возникает разность потенциалов, и появляются круговые токи. За счет круговых токов возбуждаются другие перехваты, при этом возбуждение распространяется сальтаторно, скачкообразно от одного перехвата к другому. Сальтаторный способ распространения возбуждения экономичен, и скорость распространения возбуждения гораздо выше (70—120 м/с), чем по безмиелиновым нервным волокнам (0,5–2 м/с).   Вопрос 4. Закон проведения возбуждения по нерву. Существует три закона проведения раздражения по нервному волокну. Закон изолированного проведения возбуждения. Существует ряд особенностей распространения возбуждения в периферических, мякотных и безмякотных нервных волокнах. В периферических нервных волокнах возбуждение передается только вдоль нервного волокна, но не передается на соседние, которые находятся в одном и том же нервном стволе. В мякотных нервных волокнах роль изолятора выполняет миелиновая оболочка. За счет миелина увеличивается удельное сопротивление и происходит уменьшение электрической емкости оболочки. В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно. Это объясняется тем, что сопротивление жидкости, которая заполняет межклеточные щели, значительно ниже сопротивления мембраны нервных волокон. Поэтому ток, возникающий между деполяризованным участком и неполяризованным, проходит по межклеточным щелям и не заходит при этом в соседние нервные волокна. Закон анатомо-физиологической целостности. Проведение импульсов по нервному волокну возможно лишь в том случае, если не нарушена его целостность. При нарушении физиологических свойств нервного волокна путем охлаждения, применения различных наркотических средств, сдавливания, а также порезами и повреждениями анатомической целостности проведение нервного импульса по нему будет невозможно. Закон двустороннего проведения возбуждения. Нервное волокно проводит нервные импульсы в двух направлениях – центростремительно и центробежно. В живом организме возбуждение проводится только в одном направлении. Двусторонняя проводимость нервного волокна ограничена в организме местом возникновения импульса и клапанным свойством синапсов, которое заключается в возможности проведения возбуждения только в одном направлении. |