Подготовка к ИГПЗС Материалы. Содержание. Законы Хаммурапи общая характеристика, право собственности, обязательственное право

Скачать 0.92 Mb. Скачать 0.92 Mb.

|

|

Реформа Солона: В 594 г. до н. э. первым архонтом был избран Солон, знатный человек, которому доверял демос, уважая его за честность и порядочность. Первым своим законом он отменил долговое рабство. Крестьянам возвратили землю, которую отобрали за долги. Отныне афинским гражданам не угрожало рабство за долги, все рабы-должники были выкуплены за счёт государства. Всё гражданское население в соответствии с количеством имущества было поделено на четыре разряда. К первой принадлежали богатейшие афиняне, которых называли пятисотмерниками. Они имели право избираться на высшие государственные должности. Во время войны пятисотмерники командовали войском. Вторую группу представляли те, кто на свои средства мог приобрести коня; во время войны они служили в коннице. Их называли всадниками. Третья группа, самая многочисленная, называлась зевгиты. Это была основная часть афинского крестьянства. Не очень богатые, но и не бедные, они на доходы с земельного надела должны были покупать себе вооружение и служить в тяжёлой пехоте гоплитами (тяжеловооруженными пехотинцами). Четвёртая группа — бедняки — феты, не избирались на государственные должности, но принимали участие в голосовании на народных собраниях. В войске они служили в лёгкой пехоте или матросами на боевых кораблях. При Солоне были созданы Совет четырёхсот — буле — и суд присяжных — гелиэя, рассматривающая судебные тяжбы между гражданами. Законы Солона закрепили частную собственность за гражданами. Они также оживили развитие ремёсел, так как родителей обязывали обучать детей ремеслу. Буле (с греч. «совет») — государственный совет, состоящий из четырёхсот граждан, который руководил государством в период между народными собраниями в Афинах

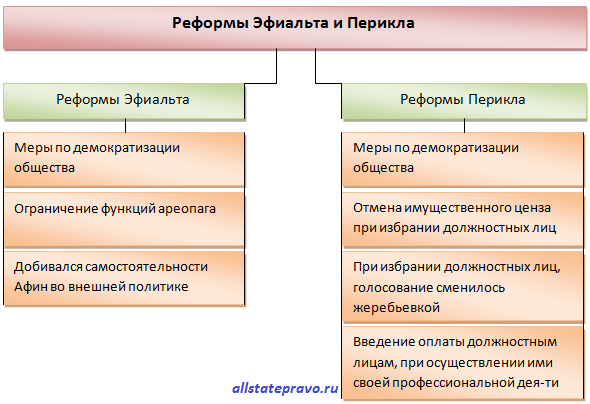

Преобразования, осуществлённые Солоном, подорвали основы власти родовой знати. Они создали условия для развития хозяйства средних слоёв. Теперь крестьянам разрешалось продавать вино и масло собственного производства за границу. Вместе с тем эвпатридам запрещалось продавать за пределы государства свое зерно. Они должны были реализовывать его в Афинах по невысокой цене. Законы Солона способствовали развитию рабовладельческих отношений в Афинах. Теперь рабами становились исключительно иностранцы. Деление общества на разряды по реформам Солона: Пятисотники (доход не менее 500 медин зерна) **медина - 52 литра зерна Трехсотники (доход не менее 300 медин зерна) Зевгиты (не менее 200 медин зерна) Феты (менее 200 медин зерна) С именем Солона связана также цензовая реформа, которая была направлена на уничтожение наследственных привилегий знати, замену привилегий происхождения привилегиями богатства. Реформа Клисфена. распределил всех граждан между десятью филами (новыми общинами) вместо старых четырех. учредил Совет пятисот (по 50 граждан от каждой новой филы). разделил страну по демам на тридцать частей: десять взял из демов пригородных, десять — из демов внутренней полосы и десять — из демов прибрежной полосы. Назвав эти части триттиями, он в каждую филу назначил по жребию три триттии, причем в состав каждой филы входили части из всех этих трех областей. Так произошло основательное "смешение народа" и возникло выражение "не считаться филами" (т.е. племенным происхождением). ввел закон об остракизме, который предусматривал возможность изгнания (после процедуры голосования остраконами - черепками для голосования) лица, пользующегося сильным влиянием и являющегося в силу этого претендентом на тиранство. Реформы Клисфена завершили длительный процесс становления государства в Древних Афинах. 10 Вопрос Государственный строй Афинской демократии в V-IV вв. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Государственный строй. В первую половину V в. до н.э. Афины превращаются в одно из ведущих государств греческого мира. Этому способствовали победа греческих государств в греко-персидских войнах, интенсивное экономическое развитие Афин и укрепление в них демократического строя. Образованный в ходе Греко-персидских войн союз греческих государств был первоначально возглавлен Спартой. Однако к 70-м годам руководство союзом перешло к Афинам. Гегемония Афин в союзе превратила его в могущественную Афинскую архэ — державу, беспощадно эксплуатировавшую союзников, обогащавшуюся за счет силы удерживавшую их в союзе. Изменение внешнеполитического положения Афин, их обогащение повлекли за собой изменения в социально-политических отношениях. Эфиальт почти полностью лишил ареопаг политической власти, передав его основные функции народному собранию, Совету пятисот и гелиэе. За ареопагом сохранились лишь некоторые судебные и религиозные функции. Период демократии в Афинах можно условно разделить на 2 этапа: 508-462 гг. до н.э.-проводилась политика, направленная на свержение господствующей аристократии. 462-412 гг. до н.э.-происходило продвижение демократии с центром в полисах. Основными органами Афинского государства являлись: Народное собрание; Совет пятисот; Гелиэя. Они направляли и контролировали деятельность должностных лиц. Народное собрание — верховный орган власти Афин. Оно собиралось сначала десять, а позднее сорок раз в год. При особых обстоятельствах (неожиданное нападение врага, стихийное бедствие) могло быть созвано чрезвычайное "собрание ужаса и смятения". Народное собрание принимало законы, издавало постановления по частным вопросам (псефизмы), избирало должностных лиц и производило проверку их деятельности, решало вопросы войны и мира, обсуждало продовольственное положение страны и т. д. Специальные собрания посвящались рассмотрению просьб граждан и решению вопроса об изгнании отдельных лиц в порядке остракизма из пределов государства. В работе народного собрания могли участвовать только полноправные афинские граждане, достигшие 20-летнего возраста. Женщины и метеки в народное собрание не допускались. Как правило, редко участвовали в его деятельности крестьяне, занятые в своих хозяйствах, хотя, начиная с IV в. до н.э., за посещение собрания полагалось вознаграждение. Для решения даже самых важных вопросов требовалось присутствие всего 6000 человек (полноправных афинян). Повестка дня каждого собрания определялась заранее. Одно из собраний каждого месяца считалось главным. Оно проверяло деятельность должностных лиц, обсуждало продовольственное положение и др. Главное собрание шестого месяца, кроме того, решало вопрос об остракизме, обвинениях должностных лиц. На трех других собраниях месяца рассматривались жалобы граждан, религиозные, административные и другие вопросы. Выступать в народном собрании и вносить проекты новых законов формально мог каждый участник. Практически же с речами выступали главным образом профессиональные ораторы — демагоги, защищавшие интересы отдельных групп свободных. Законопроекты предварительно вывешивались для всеобщего обозрения и поступали на обсуждение народного собрания после их рассмотрения в Совете пятисот, который по каждому законопроекту давал заключение. Голосование по законопроекту производилось поднятием руки. Важным средством, использовавшимся в целях обеспечения стабильности законодательства, было право любого участника собрания, сославшись на незаконность предложенного законопроекта, потребовать снятия его с обсуждения или голосования под угрозой привлечения автора к суду. Кроме того, председатель народного собрания мог не ставить на голосование те предложения, которые, с его точки зрения, являлись незаконными. Принятый народным собранием законопроект становится законом только в том случае, если он не отвергался затем гелиэей. В Совет пятисот (буле) входило по 50 человек от каждой из десяти территориальных фил. Члены совета (булевты) избирались по жребию на один год из граждан, достигших 30 лет. К компетенции Совета относились вопросы управления: осуществление дипломатических сношений с другими государствами, управление финансами, надзор за арсеналами, доками, флотом, регулирование торговли, контроль за должностными лицами. Последние имели право выступать в Совете и вносить на его рассмотрение свои предложения. Важнейшей функцией Совета было предварительное обсуждение вопросов, поступавших на рассмотрение народного собрания, что позволяло Совету направлять деятельность последнего. Для ведения текущих дел Совет был разделен на 10 комиссий (пританий), состоящих из 50 представителей одной филы. Комиссии по очереди выполняли обязанности Совета, ежедневно избирая по жребию нового председателя Совета, который во время работы народного собрания являлся и его председателем. В IV в. до н.э. этот порядок был изменен: председатель стал избираться перед каждым заседанием Совета (собрания). По окончании срока службы каждый член Совета пятисот отчитывался в своей деятельности и мог быть привлечен к ответственности. Гелиэя была высшим судебным органом государства и состояла из 5000 судей и 1000 запасных: по 600 человек от каждой из 10 территориальных фил. Члены гелиэи избирались по жребию на один год из граждан, достигших 30 лет. В составе гелиэи функционировали 10 коллегий, в каждой из которых было по 500 судей и 100 запасных. В целях предотвращения возможных злоупотреблений коллегиям было неизвестно, когда их призовут к исполнению обязанностей. Это решалось жеребьевкой в день суда. Гелиэя была судом первой инстанции по делам о государственных преступлениях и о злоупотреблениях должностных лиц и апелляционной инстанцией по делам, рассмотренным другими судами. Она также обладала важным правом отвергать законопроекты, принятые народным собранием. Таким образом, законодательный процесс Древних Афин имел следующие стадии: внесение законопроекта в народное собрание в порядке законодательной инициативы, которой обладал каждый полноправный афинский гражданин; предварительное рассмотрение законопроекта Советом пятисот и дача по нему заключения для народного собрания; принятие законопроекта народным собранием; принятый законопроект мог быть отвергнут гелиэей. Главными должностными лицами в Афинах были стратеги и архонты. Коллегия стратегов состояла из десяти членов, избираемых народным собранием из числа женатых и имевших недвижимость граждан. Стратеги получили важные полномочия. Они стали распоряжаться средствами, отпущенными на содержание армии и флота, организовывать сбор чрезвычайных военных налогов, руководить доставкой продовольствия в Афины (в мирное время граждане не платили постоянных налогов, последние собирались только с метеков). К ним перешли и некоторые полномочия в области дипломатических сношений После реформ Солона девять архонтов стали избираться жребием из кандидатов, предложенных территориальными филами. Единой коллегией они действовали редко — при решении народным собранием вопроса об остракизме и при проверке должностных лиц. Первым архонтом считался архонт-эпоним, за которым с расцветом афинской демократии сохранились лишь судебные функции по семейным делам и делам о наследстве. Вторым архонтом был архонт-базилевс. Он ведал вопросами религиозного культа и рассматривал в суде дела об уголовных преступлениях. Далее шел архонт-полемарх, утративший имевшиеся у него ранее функции военного командования и занимавшийся в основном делами, связанными с метеками и другими иностранцами (ксенами). Остальные шесть архонтов-фесмофетов руководили отправлением правосудия в афинских судах. Специальные должностные лица (всего в Афинах их было около 700) управляли государственным имуществом, ведали государственной казной, наблюдали за порядком на улицах и нравственностью граждан, за торговлей на рынке, воспитывали и обучали молодежь, проходившую военную подготовку. Реформы Эфиальта и Перикла.. Эфиальт: лишение ареопага политической власти; вето на постановления народного собрания получила гелиэя; право контроля за магистратами - Совету 500 и экклесии; по окончании срока службы должностного лица любой гражданин мог подать на него жалобу; законы стали выставляться для всеобщего обозрения. Перикл: разделение властей (законодательная - экклесии, исполнительная - Совету 500 и магистратам, судебная - гелиэе); жеребьёвка на выборах всех должностей; введение оплаты должностей; гражданская реформа (полноправным гражданином Афин являлся тот, чьи родители - афиняне).  Отходит в прошлое патриархальное рабство. На смену ему идет классическое, античное рабовладение. Рабы, которые начинают рассматриваться как простые орудия труда, превращаются постепенно в основную производительную силу. Государственные рабы эксплуатируются преимущественно в рудниках и каменоломнях, Частные рабы — на полях и в ремесленных мастерских или сдаются внаем. 11 Вопрос Основные черты афинского права. Источники права.. Источник права – правовой обычай. Однако с конца VII в. До н.э. основным источником права становится законодательная деятельность верховных органов власти, хотя правовые обычаи продолжают играть важную роль. Активная законодательная деятельность в Афинах в V—IV вв. до н.э. привела к накоплению большого законодательного материала, порою противоречивого и в целом неупорядоченного. От законов отличались принятые народным собранием псефизмы — постановления, касавшиеся отдельных лиц, но иногда содержавшие и такие же общие правовые нормы, как и законы. Однако основные институты гражданского и уголазного-права в Афинах не были разработаны в законодательстве с достаточной полнотой. Многие из них сохранили те или иные пережитки родового строя. Основные черты афинского права. Собственность и обязательства. В афинском праве различалось владение — как фактическое обладание имуществом с его использованием и собственность — как владение с правом распоряжения. Имущество, находившееся в частной собственности, делилось на «видимое» (земля, дом, рабы и т. П.) и «невидимое», способное «ускользать» от налогообложения и конфискации (деньги, драгоценности). Частная собственность на землю считалась ведущей свое происхождение от государственной, а государственная существовала в форме частной. Поэтому, несмотря на окончательное утверждение со времен Солона частной собственности, она носила еще отпечатки прежних коллективистских представлений об общности имущества и считалась предоставленной государством. Афинское право различало обязательства из договоров и обязательства из причинения вреда («вольные» и «невольные» обязательства). Основанием возникновения договоров считалось соглашение сторон, не требовавшее особых формальностей. Но наиболее важные договоры заключались, как правило, в письменной форме. Семейное право. Вступление в брак в Афинах обязательно, но безбрачие не наказывалось Форма брака - покупка жены Заключение брака в суде или перед должностным лицом Семья носит моногамный характер, муж может иметь наложниц, но их дети не участвуют в наследовании Развод для мужа – свободен, для женщин затруднен (при обращении к Архонту). Муж при разводе мог выдать жену за другого Над женщиной кроме мужа сохранялась власть отца Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. (после реформы Солона) Наследники первой очереди - сыновья (кроме внебрачных). Дочери могли получить наследство при отсутствии сыновей. При смерти взрослого усыновленного все его имущество переходило в семью усыновителя. При отсутствии наследников по прямой линии призывались боковые родственники в начале по мужской линии (братья, племянники, сестры, племянницы) при обращении в суд. Лица, выполняющие государственные обязанности, не могли завещать, пока не будут утверждены их финансовые отчеты. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, приемный сын. Наследование по завещанию признавалось, если завещатель находился в здравом уме, не подвергался никакому насилию и имел законных детей мужского пола. Уголовное право. Виды преступлений: государственные против семьи против личности против собственности Виды наказаний: смертная казнь продажа в рабство штраф конфискация бесчестье (атимия), то есть лишение гражданских прав Различались умышленные и неосторожные преступления. Было известно понятие самообороны. Проводилось различие между подстрекателем и исполнителем преступления. Наказание для рабов и свободных было различным. Цель наказания - причинение страданий, устрашение. Наиболее тяжкие преступления - измена, обман народа, оскорбление богов, кража храмового имущества. Законы Драконта не различали преступления по степени тяжести. Основной вид наказания – смертная казнь. Драконт ограничил обычай кровной мести, установил возможность примирения с убийцей путем штрафа или выкупа. Устанавливалась личная форма ответственности – род не нес ответственности за преступление. | |||||||||