тгп зачет. Закономерности становления, развития и функционирования государства и права как относительно самостоятельных компонентов общества

Скачать 129.24 Kb. Скачать 129.24 Kb.

|

|

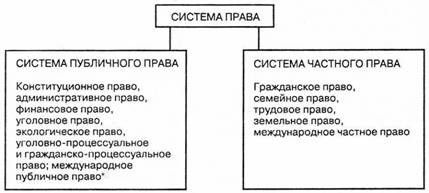

Инкорпорация - это вид (способ) систематизации, при котором нормативно-правовые акты подвергаются только внешней обработке (или вообще не подвергаются) и размещаются в определенном порядке - алфавитном, хронологическом, систематическом (предметном) в единых сборниках и других изданиях. Для инкорпорации характерны следующие черты: 1) она может носить как официальный, так и неофициальный характер; 2) субъектами инкорпорации могут быть как органы государства, так и общественные организации и частные лица; 3) инкорпорация не затрагивает нормативного содержания акта: нормы права инкорпорируются в том виде, в каком они действуют на момент систематизации; 4) нормативные акты могут инкорпорироваться как в том виде, в каком они были приняты правотворческим органом, так и подвергаться внешней обработке; 5) внешняя обработка заключается в том, что: а) из текста удаляются отдельные статьи, пункты, абзацы, утратившие силу, и включаются все последующие (с момента издания акта) изменения; б) исключаются части, которые не содержат нормативных предписаний; в) в результате инкорпорации издается сборник законов, собрание законодательства или иной нормативный акт. Особой разновидностью собрания законодательства является свод законов, который представляет собой: а) инкорпорированное издание нормативных актов высших органов власти (законодательной и исполнительной); б) источник официального опубликования; в) собрание всего действующего законодательства (в указанном в п. "а" смысле) без какого-либо исключения. Консолидация - это вид (способ) систематизации, при котором несколько близких по содержанию нормативных актов сводятся в один, укрупненный нормативно-правовой акт с целью преодоления множественности нормативных актов и обеспечения единства правового регулирования. Для консолидации характерны следующие черты: 1) она представляет собой своеобразный правотворческий прием (инкорпорация, даже официальная, отношения к правотворчеству не имеет); 2) проводится только правотворческими органами, и лишь в отношении принятых ими актов; 3) при консолидации объединенные акты утрачивают силу, а вместо них действует вновь созданный нормативный акт, который имеет собственные официальные реквизиты (наименование, дату принятия, номер и подпись должностного лица). Консолидация по своей природе занимает промежуточное положение между инкорпорацией и кодификацией. Кодификация - это такой вид систематизации, который имеет правотворческий характер и направлен на создание нового сводного нормативно-правового акта (основ законодательства, кодекса и др.) путем коренной переработки действующего законодательства с целью обеспечения единого, внутренне согласованного регулирования определенной социальной сферы. Для кодификации характерны следующие черты: 1) она представляет собой наиболее сложную и совершенную форму систематизации; 2) по существу является видом правотворчества, поскольку объектом кодификации выступают непосредственно нормы права; 3) кодификацию всегда осуществляют только компетентные государственные органы на основании конституционных или других законных полномочий; 4) в отличие от инкорпорации, которая имеет постоянный характер, производится периодически, и ее результаты рассчитаны на длительный срок; 5) кодификация всегда вносит элемент новизны в правовое регулирование (это всегда некая "правовая реформа") и зачастую связана с крупными социальными преобразованиями; 6) результатом кодификации является кодификационный акт, который отличает юридическая и логическая целостность, сводный характер (объединяет не утратившие своего значения нормативные предписания), значительный объем и сложное строение, широкий охват социальной сферы и главенствующее положение среди других отраслевых актов. Кодификационные акты -это прежде всего основы законодательства и кодексы. К ним относятся также уставы, положения, правила и др. Типология государств: формационная и цивилизационная. Наиболее разработанными в отечественной исторической и философской науке подходами к объяснению сущности и особенностей исторического процесса являются формационный и цивилизационный. Первый из них принадлежит марксистской школе обществознания. Его ключевым понятием является категория «общественно‑экономическая формация» Общественно-эк формация- общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, взятое в единстве всех его сторон, с присущим ему способом производства, эк строем и и возвышающейся над ним надстройкой. В структуре каждой формации выделялись экономический базис и надстройка. Базис (иначе он назывался производственными отношениями) — совокупность общественных отношений, складывающихся между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ (главными среди них являются отношения собственности на средства производства). Надстройка понималась как совокупность политических, правовых, идеологических, религиозных, культурных и иных взглядов, учреждений и отношений, не охватываемых базисом. Несмотря на относительную самостоятельность, тип надстройки определялся характером базиса. В понятие «производительные силы» входили люди как производители материальных благ с их знаниями, умениями и трудовым опытом, и средства производства: орудия, предметы, средства труда. На определенном этапе возникает конфликт между производительными силами и производственными отношениями, разрешающийся в ходе социальной революции, слома старого базиса и перехода на новую ступень общественного развития, к новой общественно‑экономической формации. Старые производственные отношения заменяются новыми, которые открывают простор для развития производительных сил. Пять общественно‑экономических формаций: первобытную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую, первой фазой которой является социализм. Формационный подход основывается на нескольких постулатах: 1) представление об истории как о закономерном, внутренне обусловленном, прогрессивно‑поступательном, всемирно‑историческом и телеологическом (направленном к цели — строительству коммунизма) процессе. Формационный подход практически отрицал национальную специфику и своеобразие отдельных государств, акцентируя внимание на том общем, что было характерно для всех обществ; 2) решающая роль материального производства в жизни общества, представление об экономических факторах как базисных для других общественных отношений; 3) необходимость соответствия производственных отношений производительным силам; 4) неизбежность перехода от одной общественно‑экономической формации к другой. На современном этапе развития обществознания в нашей стране теория общественно‑экономических формаций переживает очевидный кризис, многие авторы выдвинули на первый план цивилизационный подход к анализу исторического процесса. В широком смысле под цивилизацией понимают уровень, ступень развития общества, материальной и духовной культуры, следующий за варварством, дикостью. Используют это понятие и для обозначения совокупности уникальных проявлений общественных порядков, присущих определенной исторической общности. В современной теории цивилизаций распространены как линейно‑стадиальные концепции (в них под цивилизацией понимается определенная ступень мирового развития, противопоставляемая «нецивилизованным» обществам), так и концепции локальных цивилизаций (современныетипы:западная,восточноевропейская,мусульманская,индийская,китайская). Характеристика цивилизационного подхода: -Человек – единственный творец истории, стоит в центре прошлого и настоящего. -Каждая цивилизация неповторима «+» -позволяет глубоко изучить историю конкретных обществ и народов во всем их многообразии и специфике -ставит в центр исследования человеческую деятельность и человека «-» -приводит к тому, что становится невозможным взгляд на всемирную историю как единый процесс исторического развития человечества в целом -создает возможность полного отрицания единства человеческой истории , изоляция целых народов и общества Применение права: понятие, объекты, стадии. Акты применения права. Применение права как властная деятельность компетентных органов по реализации правовых норм необходимо в случаях, когда нормы права не могут быть реализованы непосредственно. Применение права происходит в случаях, когда нормы права не могут быть реализованы из-за правонарушения или в связи трудноразрешимой ситуацией (пробелы, коллизии в праве). Правоприменительная деятельность осуществляется уполномоченными государственными органами и должностными лицами. Она является видом государственной деятельности, происходит в строго установленном законом порядке, в соответствии с общепризнанными во всех странами принципами(законности, социальной справедливости, целесообразности, обоснованности) и выражается в виде решения по конкретному делу. Применение права не возникает без определенного властного волеизъявления компетентного государственного органа, когда дело невозможно решить без вмешательства государства, требуется официальное признание наличия или отсутствия юридических фактов или в случае, когда определенное общественное отношение в силу особой значимости должно пройти в обязательном порядке государственный контроль, регистрацию и т.д. Применение права подразделяется на такие формы, как оперативно-исполнительная и правоохранительная деятельность. Объектом реализации выступает система законодательства, наличный массив нормативно-правовых актов. Стадии правоприменительного процесса установление фактической основы дела — исследование всех существенных юридических фактов; установление юридической основы дела — выбор соответствующей нормы права и установление её подлинности (действительности); принятие решения по делу; оформление правоприменительного акта, в том числе в устной форме. Правоприменительные акты. Актом применения права называется официальный правовой документ, который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате конкретного юридического дела. Признаками акта применения являются следующие: Акт имеет властный характер и охраняется принудительной силой государства( в нем олицетворяется авторитет и сила государства) Исходит от компетентных органов Имеет определенную установленную законом форму. Законом строго определен порядок издания и оформления индивидуальных актов(необходимые реквизиты акта) Носит индивидуальный(персонофицированный) характер Правоприменительный акт имеет силу только для конкрктного случая и на сходные случаи не распространяется. Этим он отличается от нормативно-правовых актов, которые содержат нормы права для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение. Акт применения права оформляется в письменном виде. Правоприменительные акты можно классфицировать по форме( приговоры, решения), по субъектам(акты государственных и негосударственны органов), по юридической природе(основные, связанные с окончательным разрешением дела) и вспомогательные(имеющие промежуточное значение по делу), по характеру(материальные и процессуальные), по предмету правового регулирования(гражданско-правовые, гражданско-процессуальные, уголовно-правовые). Понятие «власть». Соотношение понятий публичная, политическая, государственная власть. Властью называется способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность и поведение людей с помощью каких‑либо средств. Одной из важнейших в жизнедеятельности человеческого общества является политическая власть. Политической называется такая власть, которая основана на принуждении одной группы людей в отношении другой Политическая власть подразделяется на государственную и общественную. Государственной называется политическая власть, осуществляемая посредством специального аппарата (государства). Общественная власть формируется партийными структурами, общественными организациями, средствами массовой информации, общественным мнением и т. д. В литературе порой понятия власть политическая и власть государственная - отождествляются, поэтому необходимо их уточнить. Конечно, указанные понятия — очень близкие, ибо и политическая власть, и государственная власть — общественно необходимы, общественно значимы, обе они и есть публичная власть. Вместе с тем, понятия эти не тождественные. Государственная власть осуществляется в масштабе государства, распространяется на всю территорию, все регионы страны, на все население, проживающее и пребывающее в государстве (за исключением сотрудников дипломатического корпуса иностранных государств). Политическая власть может не совпадать по масштабу воздействия с государственной властью, так как осуществляется внутри государства в рамках какой-либо партии, иной общественной организации, а также за пределами государства в рамках международных организаций. Понятие «политическая власть » шире понятия «государственная власть». Можно говорить, что государственная власть — всегда политическая, но политическая власть не всегда государственная С понятием «государственная власть» непосредственно связаны понятия «институты власти» и «органы государственной власти». Институт власти означает комплекс учреждений, организаций; созданный не естественно-природным образом, а специально сформированный людьми для удовлетворения общих (публичных) потребностей, интересов на основе официальных политических (публичных) правовых решений, нормативных актов и имеющий возможность оказывать властно-управляющее воздействие на общество, отдельные социальные группы, отношения и процессы. Итак, публичная власть, отделившаяся от общества, получает выражение в комплексе специально учреждаемых государственных органов. Государственный орган — это составная часть механизма государства (физическое лицо или организация), наделенная государственно‑властными полномочиями и участвующая в осуществлении функций государства. Таким образом, государственный орган: Понятие и формы реализации права. Реализация права - это применение норм права на практике путем правомерного поведения субъектов права. Как процесс – реализация права может быть охарактеризована с объективной(она представляет собой совершение определенными средствами, в известной последовательности в некоторые сроки и в некотором месте предусмотренных нормами права правомерных действий) и с субъективной стороны(характеризует отношение субъекта к реализуемым правовым требованиям, его установки и волю в момент совершения предписываемых действий) Специфические для права способы его осуществления принято называть – реализация правовых норм. Основными формами реализации правовых норм обычно называются использование права, исполнение обязанности, соблюдение запретов, применение правовых норм. Две из названных форм или способов представляют собой реализацию правоотношения. Не все правоотношения возникают в результате сознательно-волевых действий их участников, но все они реализуются через сознательно-волевые действия их участников. Формы реализации права: По субъектному составу: Индивидуальная Коллективная По характеру действия субъектов: Соблюдение права – такая форма его реализации, которая состоит в воздержании от совершения действий, запрещаемых правом Исполнение права – такая форма его реализации, которая состоит в обязательном совершении действий , предусмотренных правовыми нормами Использование права – такая форма его реализации, которая состоит в совершении действий, дозволенных правовыми нормами, в осуществлении субъектами своих прав. Применение права – властная организующая деятельность компетентных органов и лиц, имеющая своей целью содействие адресатам правовых норм в реализации принадлежащих им прав и обязанностей, а также контроль заданным процессом. По уровню реализации норм права: -Реализация общих установлений, содержащихся в преамбулах законов -Реализация общих норм, устанавливающих правовой статус и компетенцию Реализация в конкретных правоотношениях конкретных правовых норм Форма государства: понятие и виды. Формой государства называется совокупность основных способов организации, устройства и осуществления государственной власти, выражающих его сущность. Она включает в себя три элемента: форму правления, форму государственного устройства и политико‑правовой режим. Под формой правления понимают организацию высших органов власти в том или ином государстве и порядок их образования. Форма государственного устройства — это способ национального и административно‑территориального устройства государства, отражающий характер взаимоотношений между его составными частями, а также между центральными и местными органами власти. Политико‑правовой режим представляет собой совокупность политико‑правовых средств и способов осуществления государственной власти, выражающих ее содержание и характер. По форме правления все государства делятся на монархии и республики Монархическая форма правления имеет три разновидности: абсолютную, дуалистическую и парламентарную Второй формой правления, выделяемой современной наукой, является республика. Принято различать три основных вида республики: президентскую, парламентскую и смешанную По форме государственного устройства государства подразделяются на унитарные и федеративные. Некоторые ученые‑юристы выделяют еще один вид формы государственного устройства — конфедерацию. Политико‑правовые режимы по степени политической свободы личности и соблюдения государством ее прав и свобод делятся на демократические и антидемократические Публичное и частное право. Частное право — собирательное понятие, означающее отрасли права, регулирующие частные интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений (корпораций) в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в отличие от публичного права, которое регулирует и охраняет общие интересы. Ядро частного права составляет гражданское право, регулирующее имущественные, связанные с ними неимущественные отношения, а также торговое право (в тех странах, где действует торговое право). Метод частного права — диспозитивный (равноправие) Частное право — это совокупность отраслей — часть системы действующего права. Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами, коллективами людей(предприятиями, фирмами и пр.) Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков. Во-первых, они складываются по воле самих участников, совершаемые ими двухсторонние действия (например договоры купли-продажи) приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно. Во-вторых, частноправовые отношения основаны на юридическом равенстве участников — равноправии сторон. В-третьих, частноправовые отношения имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не связаны с органами государственной власти и подчинением им. Публичное право(конституционное, административное) - та часть системы действующего права, нормы которого направлены на защиту общего блага, связаны с полномочиями и организационно-властной деятельностью государства, с выполнением общественных целей и задач. Метод публичного права — императивный (одна сторона принуждает другую) Существование публичного и частного права как элемента гражданского общества - необходимая предпосылка ограничения и установления пределов вторжения государства в сферу личных имущественных и иных интересов.  Формы правления: понятие и виды. По форме правления все государства делятся на монархии и республики. Монархия — это форма правления, при которой верховная власть в стране полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства — монарха — и передается им по наследству. Признаками монархической формы правления являются: 1) существование единоличного главы государства, пользующегося бессрочной пожизненной властью; 2) наследственный порядок преемственности верховной власти; 3) юридическая независимость и безответственность монарха, подчеркиваемая институтом контрас‑сигнатуры — порядком, при котором утвержденные монархом законы подлежат обязательному заверению подписью премьер‑министра Монархическая форма правления имеет три разновидности: абсолютную, дуалистическую и парламентарную. Абсолютная монархия — это такая форма монархии, при которой власть монарха юридически и фактически никем и ничем не ограничена. В условиях отсутствия парламента законодательная власть сосредоточена в руках монарха, указы которого имеют силу закона. Ему же принадлежит и исполнительная власть: правительство формируется монархом и несет перед ним ответственность. Примером абсолютной монархии в современном мире является султанат Оман. Дуалистическая монархия — это переходная форма монархии, при которой власть монарха ограничена парламентом в законодательной области. Законодательная власть при этом фактически разделена между монархом и парламентом: ни один закон не может быть принят без одобрения представительного органа. Однако у главы государства остаются в руках такие эффективные рычаги воздействия на законодательную власть, как фактически ничем не ограниченное право роспуска парламента, право абсолютного вето на его решения, а также право издания указов, имеющих силу закона, в перерывах между сессиями парламента или в чрезвычайных ситуациях. Монарх сосредоточивает в своих руках исполнительную власть, назначает и смещает правительство. Некоторым современным монархиям (Иордания, Кувейт и др.) присущи определенные черты дуализма, однако в «чистом» виде дуалистических монархий сегодня в мире не существует. Большинство современных монархий являются парламентарными. Парламентарная монархия — это такая форма монархии, при которой власть монарха ограничена в законодательной сфере парламентом, а в исполнительной — правительством («монарх царствует, но не управляет»). Законодательная власть принадлежит парламенту. Монарх имеет право вето на законы, принятые парламентом, но не использует его.. Правом роспуска парламента глава государства пользуется только по рекомендации правительства. Формально именно он является главой исполнительной власти, хотя реально ее осуществляет правительство. |